О сектоведении, тренингах личностного роста, личном опыте Церкви и хиппи, где начинается христианство, почему не получится делить врагов и невозможности симфонии Церкви и государства, о смирении отца Иоанна Мейендорфа, об автобиографии, исторических фейках, первых студентах ПСТГУ и digital native.

«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

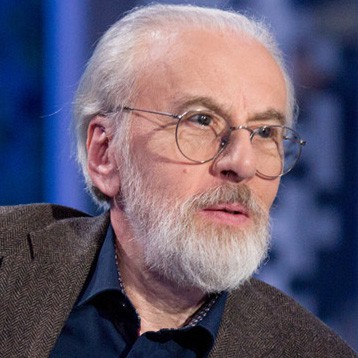

Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Александр Дворкин. Александр Леонидович, здравствуйте.

Здравствуйте, Владимир Романович.

Я хочу вам задать вопрос, с которого всегда начинается наша беседа в этой студии: как вы сегодня, здесь и сейчас, ответили бы на вопрос, кто вы?

Александр Дворкин — доктор философии, кандидат богословия, исследователь современного религиозного сектантства, светский и церковный историк-медиевист. Профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Если глобально, то я христианин, православный христианин — в первую и главную очередь. Все остальное прилагается. То есть, может, там плохой, слабый, нерадивый, но как бы тем не менее православный христианин. Если говорить с профессиональной точки зрения, то мне все время приходится оправдываться. То есть меня все знают как сектоведа. Я все время говорю, что, вообще-то, я историк.

Историк, конечно.

Вообще-то я историк, да, а сектоведением занимаюсь уже 30 лет, по послушанию.

Да. А вот, как вы думаете, с какого момента вы бы так отвечали на этот вопрос, вот, с момента принятия крещения? У вас не менялась вот эта идентичность, самоидентичность вот в таком, так сказать, разрезе?

Вы знаете, даже раньше. Я себя христианином стал называть до крещения, хотя, конечно, я, если сейчас я смотрю и вижу, я и близко не был христианином. Для меня как-то очень дорога стала эта самоидентификация. И я так себя называл, хотя даже и не подозревал, что значит быть христианином, с момента крещения уже, во всяком случае. То есть вот так получилось, что перед крещением — меня священник девять месяцев к крещению готовил, и это подразумевало хождение в церковь, так что я, можно сказать, воцерковился еще даже практически до своего крещения. То есть так у людей часто бывает, что они крестятся, а потом воцерковляются через какое-то время. Для меня вот это совершенно одно и то же. Поэтому свою жизнь без Церкви я просто не представляю себе. Без Церкви, без Евхаристии. Ну вот просто не понимаю, что это такое.

ВЕРА

Я знаю, и многие знают, особенно те, кто ходит в один с вами храм, что вы — по послушанию, видимо, опять же — произносите проповеди, читаете проповеди. Вы чтец?

Да, я чтец. Уже очень долго.

Не все знают, что это и в древние времена, собственно, и было одно из послушаний чтеца. У меня вот какой в связи с этим вопрос. А чем, как вы думаете, ваша проповедь, ваши проповеди отличаются от проповедей священника? Ну, одно отличие я могу, с вашего позволения, сразу предположить. Поскольку у вас нет пастырского опыта по понятным причинам, то, наверное, эта составляющая, она если присутствует, то в таком, так сказать, не вполне изнутри исходящем виде. А вот как бы вы сами сказали, чем ваша проповедь, чем она отличается от проповеди священника?

А вы сказали, да, действительно. Потому что у меня вообще нет пастырского опыта, и поэтому я говорю там с другой перспективы. Скорее это размышления либо над Евангелием, либо над праздником, либо над событием, либо рассказ о жизни того святого, которого мы празднуем, но опять же не с пастырской перспективы, а, наверное, отчасти с перспективы историка, с какой-то богословской перспективы, ну и, собственно, мой собственный опыт, наверное, самонаблюдения. Поэтому я, в общем, всегда говорю о себе. Если я говорю, что такие-то такие-то вещи мы совершаем, иногда даже говорю не «мы», я говорю просто «я», я совершаю, и что это неправильно, это, действительно, обо мне. Ну, просто потом многие говорят, что вот это к ним тоже относится, потому что я какие-то тоже все-таки смотрю, чтобы это были вещи достаточно понятные людям. Но это вот как раз, это совсем без пастырской составляющей, для этого у нас есть священники. У нас так по очереди, в общем, есть череда проповедей, то есть два священника, потом я, два священника, потом я.

У вас есть какое-то свое ноу-хау в плане подготовки к проповеди?

Ну, вы знаете, во-первых, проповедь должна быть не больше десяти минут, десять — это максимум, да. Ну вот, стараюсь где-то так вот, от шести до девяти. Больше десяти точно нельзя, ну потому что просто люди внимание не держат. И второе, для меня очень важно, когда я продумываю проповедь, чтобы всегда знать последнее слово, всегда знать, чем кончится. Экспромта с концовкой не может быть, потому что если не знаешь концовку, то тогда начинаешь ходить кругами и не можешь кончить. А знаешь, к чему ты придешь, то тогда неизбежно к этому приходишь. Поэтому вот концовка, наверное, важнее всего. Проповедь всегда такой жанр, конечно, ты продумываешь, но потом часто именно во время проповеди появляются какие-то идеи, вроде бы даже как бы независимо от тебя вдруг что-то всплывает, и начинаешь говорить. Ну вот концовка всегда должна быть заранее известна.

А вот по внутреннему ощущению это отличается от публичного… ну, скажем, от лекции?

Отличается, да.

То есть вы себя ощущаете совершенно не так, как в университетской аудитории, которая вам такая же родная, да?

Да, не как со студентами, да. Да, это другое.

В чем отличие, вот если его попытаться описать?

Со студентами всегда важна обратная связь. Я до студентов пытаюсь донести содержание того, о чем я говорю, и я все время требую, чтобы они ответили на вопросы. Я смотрю, поняли они или нет. Ну и потом у меня есть больше времени. Все-таки пара — это пара. Тут нужно сказать, выделить главное и сказать вот в эти самые семь-восемь минут.

Вы говорили, что, если я все правильно запомнил, что отец Иоанн Мейендорф, когда проповедовал, держал в руках чуть ли напрестольное Евангелие, да?

Напрестольное Евангелие он держал в руках, тяжелое…

Оно было тяжелым, да? И если я правильно понял, во-первых, чтобы не жестикулировать. А во-вторых, как раз таки чтобы, видимо, не выходить за семь минут.

Ну, это я так предполагаю, да. Во всяком случае, действительно, его проповеди никогда, никогда не были длинными, да. И действительно, если тяжелое Евангелие, то особо не пожестикулируешь. Я Евангелие не держу, но я предпочитаю всегда, чтобы была разножка передо мной: за нее держишься руками, и, соответственно, тоже это сдерживает жестикуляцию.

Очень интересно, как вы прокомментируете. Я тут недавно, меня попросили в Московской духовной академии, уже второй год, быть в жюри конкурса риторического. Ну, эти самые студенты Академии, они готовили именно не гомилетический, а именно риторический конкурс. Ну, то есть там давались темы или они сами выбирали, вот у кого-то, помню, там была тема «Человек и машина: кто победит?». И там 10 минут, они выступали. Мы их «жюрили». И один коллега, с которым мы рядом сидели, ректор одного из вузов московских, он говорит: «А вы обратили внимание на любопытнейшую деталь?» Я говорю: «На какую?» Он говорит: «Они все выступают в жанре стендапа». Я подумал, что что-то в этом замечании есть. Вот как вам кажется, есть так, не сталкивались? Ну, в общем, как бы вы прокомментировали это?

Не знаю. Ну, может быть, вот, для этого и нужен аналой передо мной, чтобы это не переходило в жанр стендапа. Сдерживает.

(Смеется.) Нет, ну, я имею в виду, вообще, уже если оторваться непосредственно и от проповеди, вот как к этому факту отнестись? Это плохо? Или, в общем, это показывает, что, как мне один священник сказал, Церковь живет живой жизнью. Вот они знают культурные формы, которые сегодня воспринимаются.

Трудно сказать. Слишком, мне кажется, такое общее замечание, поэтому и до какой степени его допускать. Ну, возможно, какие-то шутки и необходимы. Но и, в общем, с другой стороны, опять же, возвращаясь к проповеди, я не против шуток во время проповеди, потому что это опять же помогает держать внимание. Отец Дмитрий Смирнов, который был замечательный проповедник, хотя у него проповеди были долгие, он как раз шутками заставлял держать внимание.

Хотя я думаю, что жанр стендапа — тут имелось в виду даже не только шутки, а вообще, ну где-то манера, что человек расхаживает по сцене, какие-то внешние тоже: у него гарнитура такая висит. Я просто потом, когда говорил про это ребятам, я сказал, что по сцене ходить совершенно не обязательно, если вы хотите привлечь внимание. А у них, видимо, это уже так вот неосознанно происходит.

Кстати, во время своих лекций, во время пар я обычно хожу по аудитории. Но мне просто так легче: стоять тяжело, сидя я не умею. Поэтому, вот, я хожу. Но, надеюсь, это не заимствование у стендапа. Я просто хожу. (Смеются.)

Я думаю, что совершенно точно нет. Александр Леонидович, а вот как раз я слушал вашу проповедь о мытаре и фарисее, свежую, недавнюю, и вы там сказали, что христианство — это первая религия, где Господь обратил внимание на сердце человека. Не на поступки, как другие религии, а на сердце. И я вспомнил, что у Сергея Сергеевича Аверинцева есть в одной из статей такая мысль: «Христиане убеждены: что человек думает о Боге и как он будет себя вести — это вещи, очень глубоко связанные между собой. Поэтому невозможно отделить моральные проблемы от вероучительных». С одной стороны, он вроде бы о том же самом говорит, что и вы, да, что человек думает, ну, видимо, чувствует, сердце. А с другой стороны, все-таки вот эта связь между богословием и действием, между рассуждением и поступком. Вот как бы вы здесь прокомментировали в соотношении с тем, что вы сказали в этой проповеди?

Я думаю опять же, что христианство в этом абсолютно уникально. Это и в Ветхом Завете есть, но это, в любом случае, предчувствие христианства. Что Мне неугодны ваши жертвы, и ваши приношения, очистите сердце, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. То есть поэтому это такое, наверное, основное содержание. Ты к Богу приходишь с чистым сердцем, а не с полными руками всяких там быков, овец и прочего. Потому что если нет чистого сердца, то всё остальное абсолютно не нужно.

То есть, когда вы говорили о действиях, вы имели в виду прежде всего ритуальные действия, да?

Ну, не только. Всё, что фарисей полагал за правильное поведение, что действительно было правильным поведением.

Да, правильным.

Но вот вместе с тем всё оно не имело смысла без очищенного сердца. И вот то есть, когда начинается превознесение, как раз мытарь всё делал абсолютно неправильно. То есть более того, это, конечно, притча. Но Господь специально избрал двух таких полярных персонажей. Ведь благочестивые иудеи, после того как мытарь заходил в их дом, они очищали дом, то есть это было как осквернение. И тем не менее вот этот вот абсолютно скверный человек способен к такому движению сердца, которое его оправдывает перед Богом, в то время когда абсолютно праведный человек оскверняется внутри себя.

А вот понятно же, что вы много раз размышляли над этой притчей, да? А у вас было какое-то переосмысление радикальное ее? Вот как-то, какое-то другое совершенно прочтение там? Или только такое, скажем, углубление, утверждение в первоначальной реакции.

На самом деле было, потому что изначально воспринимаешь за данность, ту самую картинку, с описания которой я тогда начал говорить, то, что видишь сытого, румяного, богато одетого фарисея и маленького плюгавенького мытаря в рваной одежде. И видишь торжество Божественной справедливости, что все правильно, этого богатого человека Господь осуждает, а вот такого бедного… То есть смотришь на это и не задумываешься. А вот потом, когда вдруг начинаешь задумываться, то понимаешь, что всё совсем по-другому.

По-другому, да.

Ровно противоположное.

Да. Ну, именно с точки зрения того, как они, скорее всего, выглядели.

Ну, да, и в том числе как они выглядят. Потому что, скорее всего, фарисей был одет очень скромно, а мытарь, богатый человек, я думаю, вполне был богато одет и, наверное, выглядел вполне тоже сытым и довольным.

Да. Еще немножко Аверинцевым можно вас помучить?

Конечно.

У него так же есть мысль, о том, что «христианству, в некотором смысле, противопоказано, чтобы к нему привыкали… в христианстве что-то раскрывается тем, к кому оно приходит как новость». Ну, понятно, что благая весть, новость. А вот если согласиться с этим, насколько трудно сохранять, через годы жизни в Церкви ощущение новизны?

Очень трудно. Потому что, действительно, привыкаешь, Действительно, все делается таким… уже привычным. И идешь… и вдруг иногда что-то возникает. Но я часто вспоминаю то совершенно волшебное чувство, которое я ощущал, когда впервые слышал Канон Андрея Критского. Когда вдруг вот эти вот слова совершенно поражали, отзывались. Сейчас вот оно идет, идет. Иногда вдруг что-то выхватишь. Увы, к сожалению, действительно, привыкаешь. Не знаю, может быть, если бы там какое-то время оказаться вне Церкви и потом опять прийти, то тогда возникнет это ощущение. Но, с другой стороны, как это, проводить время вне Церкви? То есть поэтому… как-то сложно.

А надо что-то делать, пытаться внести элемент новизны, так сказать?

Нет, я думаю, это невозможно. Я думаю, это всё будет очень искусственно. Но это вот, наверное, как и всё в жизни, привыкаешь совершенно ко всему. Наверное, в этом разница между влюбленностью и любовью. Влюбленность начинается, вот вся эта новизна, а потом начинаются будни, когда вроде бы влюбленность проходит, но вот когда все-таки живешь, живешь, живешь… И наверное, вот тогда, в конце концов, это преобразуется в настоящую любовь. Ну, может быть, ощущаешь ее, действительно, когда вдруг оказываешься вдалеке от человека, которого любишь, и вдруг понимаешь, что в нем твоя жизнь. Вроде вот эта вот обыденность, а вместе с тем в нем твоя жизнь, и без него как-то эта жизнь совершенно не имеет смысла.

А вот книги вам помогают? Я просто пытаюсь к себе этот вопрос отнести. Я понимаю, что для меня, например, важно читать. Если я понимаю, что я долгое время не читаю какие-то вещи, именно связанные с верой, что, действительно, у меня… А книги все время… ну, потому что все-таки автор — это всегда ракурс какой-то новый и, может быть, неожиданный.

Я тоже все время читаю. Правда, не всё и всё время, связанное с верой. Но вот читать мне нужно постоянно. Потому что в любом случае, даже если книга, может быть, напрямую с верой не связана, но все равно новый ракурс там увидишь. И иногда из совершенно неожиданных источников. Недавно я прочел такое вот исследование, историческое исследование масонства, такой уважаемый английский историк писал. И неожиданно от противного я там какие-то очень многие вещи увидел и понял о роли Церкви, хотя, казалось бы, ну, что может быть дальше от Церкви, чем масонство.

Вы упомянули уже о приходе к вере. И я помню этот ваш замечательный рассказ, когда вы про свою первую Пасху говорили. И вы сказали, что, наверное, ваши чувства можно сравнить только с тем, что переживали гонцы, посланцы князя Владимира, когда они не знали, на Небе они или на Земле, хотя вы были не в Святой Софии, а в таком каком-то маленьком совсем…

В маленьком, темном, да, в пространстве с низким потолком.

Да. А вот это сравнение, оно же потом к вам, наверное, пришло, да?

Оно пришло потом. Там я просто вообще ничего не понимал и случайно туда забрел. Оказалось, Пасха. Ну, то есть вот мы с приятелем гуляли по ночному Нью-Йорку. Он сказал: «А сегодня Пасха, хочешь зайти?» И вот мы зашли в эту маленькую эмигрантскую церковь, и там, действительно, что-то было. Я потом уже понял, что там служил мой будущий духовный отец, отец Иоанн Мейендорф. Но я ничего не запомнил. Не запомнил священника, не запомнил людей. Но просто я там встал и просто понял, что я никуда не хочу уходить. И вот я всю службу там стоял, ничего совершенно не понимая. И потом через какое-то время мой приятель начал меня дергать и говорить, что пойдем уже.

Да уж, хватит, сколько можно.

Пойдем, да. Я сказал: «Ты иди, я останусь». И я достоял до конца службы. И вот когда служба закончилась, я вышел, опять, я если с кем-то общался, то как-то я этого не помню. Просто вышел, подошел к телефону-автомату. Мой друг, который был крещеным, я знал это, он был крещеный, но совсем не воцерковленный, и я позвонил ему, говорю: «Знаешь, я хочу креститься, как это делается?» Он говорит: «Ты что, три часа ночи, ты с ума сошел?..» Ну вот, я пошел пешком домой. И с этого момента я называл себя христианином.

А ваша вера как-то менялась с годами?

Ну, наверное, да. Потому что как бы чем больше знаешь, тем как бы всё больше, скажем так, уточняется. Ну и потом как-то, может быть, со временем выделяешь главное, какие-то второстепенные вещи отпадают. Это тоже, наверное, неизбежно. Ну и, конечно, вот это вот неофитство, горячность — они ушли, что, наверное, очень хорошо, потому что на самом деле характер у меня вспыльчивый, и иногда я слишком много лишнего говорил и ссорился с людьми из-за своей горячности. Этого, надеюсь, сейчас гораздо меньше. Просто это не только как моя какая-то такая воскресная жизнь, но это более или менее, действительно, содержание всей моей жизни. И в этом смысле… ну, и такой мой интерес. В первую очередь, конечно, история Церкви, но через историю, я думаю, без истории невозможно понять ни догматики, ни патрологии, ничего. И вот когда знакомишься с живыми людьми, теми, которые жили, и чем больше про них узнаёшь, и в том числе про святых, и видишь, что они тоже были живыми людьми, что у них тоже были свои проблемы, они тоже их преодолевали, но только они делали это гораздо лучше, чем я, но тем не менее это дает какой-то опять же шанс и надежду, что, может быть, как-нибудь и тут получится.

А как вам кажется, является ли проблемой то, что мы ведь зачастую — не только, наверное, в вопросах веры, но в вере тоже, — мы вот именно вот этого совершенно не чувствуем? Я помню, что святые были живыми людьми, что люди, о которых мы читаем в Евангелии, были из плоти и крови. Я, когда мне впервые один мой собеседник сказал: «Вот, я читаю апостола Павла, я понимаю, как ему было…» — я вдруг, благодаря вот этому человеку, понял, что был такой человек. Вот это является проблемой, что мы не вполне, как мне кажется, это вот ощущаем?

Я думаю, это очень большая проблема. И просто люди всегда жаждут чудес. И вот история про чудеса святых, и то, и другое, как там разные сверхъестественные явления — вот это то, что больше всего привлекает. Но меня гораздо больше привлекают те истории… об их живых поступках, о тех трудностях, которые им приходилось преодолевать. Потому что, на мой взгляд, это гораздо большее чудо, чем разные сверхъестественные явления и прочее, которые часто добавлялись средневековыми переписчиками, ну, просто потому что жанр был такой. Потому что жития святых…, даже если в древнем, и очень интересном, и очень таком вот правдивом житии вдруг не хватало каких-то чудес, то в Средние века их добавляли. Ну вот если вычленить главное, то тогда совершенно по-другому… Я когда, собственно, про историю Церкви лекции читаю, я всегда говорю: святые — это не марсиане, которые упали к нам из космоса и которые принципиально от нас отличаются. Но они же святые, а я просто нормальный человек. Вот. Значит, святость делается чем-то совершенно ненормальным. В то время когда в ранней Церкви все христиане назывались святыми, и святость воспринималась как норма христианской жизни. Всё остальное — это отход от нормы. Если мы воспринимаем этих людей как норму и смотрим, в чем мы от нее отходим, наверное, от этого больше пользы, чем просто понимать, что это какие-то инопланетяне со сверхъестественными способностями, это ниндзя, пришедшие из космоса.

Александр Леонидович, я не буду, естественно, вас мучить сектоведением, но один вопрос я вам задам.

Ну, можно помучить.

Мы говорим «сектоведение» — подразумеваем «Дворкин». Тут вот ничего с этим не сделаешь, это, как говорится, исторический факт. Но вот у меня какой вопрос. Вы всегда — я вообще давно слежу, естественно, за вашим служением — и вы всегда подчеркиваете, что я историк, сектоведением занимаюсь по послушанию. И у меня невольно возникает впечатление… два. Первое — что вам это не нравится или изначально совсем не нравилось. А б) — что вы втянулись. И отсюда второй вопрос, если первая моя догадка верна. Вы вкус какой-то ощутили этой работы или нет?

Ну, это, действительно, мне изначально совсем не нравилось. Но сказать, что вот 30 лет моей жизни, уже даже 30 с чем-то…

Что вы ненавидите то, чем занимаетесь…

…я все-таки не скажу. Ну, потому что я, действительно, и втянулся, я вижу в этом смысл. Если в этом есть смысл, то это не может не нравиться. И все-таки худо-бедно, но я вижу какие-то результаты, и эти результаты тоже радуют. Ну и, благодаря сектоведению, я познакомился с очень многими замечательными людьми, которые много чему меня научили. И до сих пор есть вот этот сектоведческий круг общения, который тоже во многом радует. Поэтому нет, это тоже часть моей жизни и, наверное, достаточно важная часть. Но вот само по себе сектоведение, если просто заниматься сектоведением, то это было бы, наверное, очень тоскливо. История — это то, при помощи чего я отдыхаю от сектоведения. Ну так же, собственно, как и чтение разных книг.

А вот поскольку вы очень хорошо же знаете, изучали и работаете в академической традиции — я понимаю, что вы на эту тему высказывались, но вот в формате такой, может быть, отчасти легкомысленной телевизионной беседы я задам вопрос. Вот все-таки само слово «секта» — это уже оценочное понятие.

Может быть, а может и не быть.

Наука не оперирует оценочными понятиями. Вот насколько сектоведение — наука и есть ли здесь какая-то серая зона?

Серая зона есть. Все-таки секта, если мы берем классическое религиоведение, Макс Вебер и так далее, то он использует слово «секта», от этого никуда не деться. Как нам сейчас ни пытаются объяснить, что это не политкорректно и прочее, все-таки секта — это определенный тип организации, и поэтому вполне научно описуемый. Другое дело, что понятно, что каждый человек его по-своему описывает, но… во всяком случае, представители разных направлений описывают по-разному, но все-таки можно вполне научно заниматься сектоведением. Другое дело, что я все-таки не совсем представитель такой вот академической сферы, потому что я предпочитаю такой, скажем, научпоп, что нормально. То есть вот те самые «Крестовые походы, «Хроники крестовых походов», которые, надеюсь, вы прочитаете, она книга интересная, но это не сухое академическое исследование. Ну, я сейчас скажу такой трюизм: история должна быть интересной. Мне очень нравится английская историческая школа, которая как раз, английские историки — они еще и мастера художественного слова. Это история, это не исторический роман. Исторические романы я тоже люблю, это хорошо, это полезно, да, но это не исторический роман, это история. Но вместе с тем они пишут всегда, и всегда интересно. Ну, во всяком случае, лучшие английские историки, в отличие от немецких, которые пишут очень скучно. И вот в этом я стараюсь подражать. Ну, и, в общем, сектоведение — это тоже… мое сектоведение. У меня есть коллега, который тоже, может быть, лучший академический систематический сектовед на всем постсоветском пространстве, он пишет по-другому. Я стараюсь писать так, чтобы во всяком случае для интересующегося человека было читать интересно и чтобы он из этого вынес необходимую для себя информацию. Понятно, что и то, и другое важно, наверное. Ну вот мой жанр все-таки — это научно-популярный.

НАДЕЖДА

Сейчас одна из очень модных таких историй — это тренинги личностного роста.

Ну вот, опять сектоведение.

Вот приезжает человек, Тони Робинс, по-моему, его звали. Я вдруг сталкиваюсь с тем, что, в общем, вполне разумные люди отдают совершенно приличные деньги за то, чтобы им сказали какие-то дикие банальности на уровне такого среднестатистического способного аспиранта. В чем феномен? Ну, опять же, я примерно понимаю, в чем. Но вот убейте меня, я все равно не понимаю, как могут такие шарлатаны собирать такое количество людей.

Ну, всё зависит от прогрева аудитории. То есть заранее сообщать, заранее обещать. Всё соответствует ожиданиям. То есть им обещается что-то совершенно потрясающее. Задолго до того, как он приехал, вся Москва была завешана плакатами такого человека с лошадиным лицом, и было написано, что приехал великий Тони Робинс. И вообще все думали, что же это такое, но какой-то очень великий. И когда наконец он приехал, и когда оказалось, что билеты очень дорогие, но опять же люди начинают понимать, что за такую дорогую цену что-нибудь должно соответствовать. Поэтому билеты раскупались. Ну а коль скоро я уже заплатил, значит, я ожидаю, что это действительно великие вещи. Ну, всё еще там под грохот музыки. Это же не просто он садится рядом и говорит: «Ты знаешь, я тебе дам великий совет: всегда загадывай реализуемые желания и добивайся их исполнения». Но если всё это сказано с помпой — он расхаживает по сцене, да еще звучит музыка, еще нужно притопывать и хлопать, и он это громко кричит, — просто тогда всё это настолько человека подавляет, что, действительно, он подпадает под всю эту подготовку. То есть его заранее разогревали, его готовили, он заплатил деньги. А раз он заплатил…

Ну, да, признаться, что я дурак, не хочется, да.

Да, это то, что всегда работает, да. То есть поэтому всегда нужно платить вперед. А коль скоро заплачено вперед, уже это тебя держит.

А я подозреваю, что есть разные тренинги, и тренеры, и прочее. А может быть от этого все-таки какая-то польза?

Ну, есть разные тренинги, есть профессиональные тренинги. Тогда, наверное, от этого польза.

Ну, профессионально, вы имеете в виду, когда связано с какой-то профессией.

Ну да, тебя обучают, не знаю, тренинг, три занятия: как продавать холодильники. На первом занятии тебе рассказывают про устройство холодильника, на втором рассказывают про устройство покупателя, а на третьем…

…как соединить первое со вторым. (Смеются.)

Ну, да. Но это понятно, ты, в общем, выходишь с каким-то навыком. Но когда тебе говорят: тренинг личностного роста — вот что значит «личностный рост»? Для кого-то это рост, а для кого-то это не рост. И как понять, что ты вырос?

Ну, сейчас есть всякие метафорические, как это, карты, по-моему, это называется. Я смотрю, в некоторых социальных сетях какие-то молодые девушки — они вдруг очень быстро продвинулись и стали такими вот высокими профессионалами. Они проводят эти игры, им пишут восторженные отзывы, как они прокачивают эту аудиторию. Все в полном восторге.

Ну, да, и они получают какие-то деньги, да. Но все восторженные отзывы они сами себе заказывают. И опять же, всё про то же самое. То есть просто есть, скажем, более вредное, есть менее вредное. Те, которые менее вредное, — вы просто заплатите деньги, потеряете деньги и уходите. Более вредное — это которое просто вас покалечит. Когда вы записываетесь на настоящий тренинг личностного роста, где начинают жесткий, извиняюсь за иностранное слово, абьюз, где тебя поносят, тебя матерят, тебя ломают об коленку. Есть же опять же групповое давление, где ты недосыпаешь, недоедаешь, постоянно в замкнутой аудитории, заставляют делать какие-то вещи, которые тебе глубоко неприятны, и так далее, то вот это просто такое жесткое давление, которое часто приводит к совсем уже таким трагическим результатам. И всё это опять же за твои же деньги.

Я недавно беседовал с двумя друзьями, со священником и с не священником, с дамой с одной, мы говорили про пост. И вот собеседница как раз наша, она, мне кажется, очень интересный поставила вопрос. Она говорит: вот, смотрите, мы говорим, что в посте есть составляющая пищевая, есть эмоциональная, есть отношение, есть интеллектуальная даже какая-то, наверное, — читать книжки. Но ведь этого в современной жизни много. Когда человек, здоровый образ жизни, действительно какой-то рост, ну не примитивный такой личностный рост, а когда тебе говорят: надо читать книги, многие лекторы это говорят, кто-то там рассказывает, какие-то списки составляются. Кто-то говорит: надо стараться золотое правило нравственности соблюдать и так далее. Вот в чем вопрос: если человек всё это делает, скажем, без тренингов без всяких, стремится, но только там всё есть, только Христа нет. Вот, с точки зрения христианина, как нам относиться вот к таким человеческим попыткам?

Ну, если человек хочет вести нормальный образ жизни и вести здоровый образ жизни, ничего плохого в этом нет, это как бы его выбор. Конечно, лучше быть здоровым, не курить, не злоупотреблять. Но это просто к духовной жизни не имеет никакого отношения.

А если это связано с нравственным… ну, с поведением с каким-то уже? Ну, это что-то такое довольно широкое. Человек хочет состояться как личность. Читает литературу. Оно может каким-то образом привести его ко Христу потом?

Не знаю. У каждого свой путь. Ну вот как там тот монах из «Патерика», которого мучил все время… бес гневливости, как там написано, и который с ним боролся-боролся и никак не мог победить. А потом он плюнул на это дело, пошел в Александрию, в кабак, в публичный дом, вообще всё, пустился во все тяжкие. И вдруг через несколько дней обнаружил себя в канаве, над трупом убитого им человека. И он просто воззвал к Господу: «Господи, что же я сделал, как же я до этого дошел?» И в этот момент бес гневливости его оставил, написано в «Патерике». Так что вот, для кого-то как бы бывает совсем противоположный путь. Поэтому вот Господь ведет каждого как-то по-разному, и для каждого, наверное, требуется что-то свое, чтобы наконец ощутить, может быть, кому-то, действительно, надо ощутить себя на дне канавы, даже с кровью на своих руках, чтобы вдруг понять, что всё совершенно не так.

А вот все-таки, если еще чуть-чуть здесь поразмышлять над этой ситуацией, когда человек пытается что-то с собой сделать, как-то расти и, может быть, даже какую-то перспективу скромности себе рисует, он борется с какой-то, может быть, гордыней в себе и прочим. И при этом он говорит: ну а Христос мне зачем? Вот это, наверное, новая вариация вопроса, который давно существует: можно ли быть хорошим без Бога? Но вот можно как-то в диалоге с таким человеком объяснить, а для чего Христос тогда? Потому что, знаете, я заметил, что очень часто мы, даже когда мы произносим правильные слова, мы говорим: христоцентричность, ради Христа и так далее, даже в программе у меня я иной раз задавал такой наивный вопрос собеседнику: а это что значит — ради Христа? И честно вам скажу, не в упрек людям, которым я его задавал, но как-то сказать, что я получал какой-то внятный ответ… Вот, грубо говоря, «это надо делать ради Христа» мы сказать можем, а что это значит — объяснить далеко уже не все в состоянии.

Есть очень много хороших людей — не христиан. Но христианин — это не синоним хорошего человека. Иногда христиане очень плохие люди. Но наверное, христианство начинается там, когда человек понимает, что он… без Бога ничего не может, что, Господи, помоги, потому что я без Тебя ничто. Покуда человек надеется на свои силы и вроде всё получается, он самодостаточен. А Бог тогда совершенно то есть вот параллелен его существованию. А когда мы понимаем, что вот, всё, это уже конец и если сейчас Бог не поможет, то я абсолютно ничего не могу, — ну, тогда, наверное, это вот тот момент, когда происходит, действительно, обращение к Нему. И собственно, это ведь Господь и сказал, что, вот, что Он пришел не к праведникам, а к грешникам, которые нуждаются в покаянии.

А у вас было что-то, когда вы выраженно это почувствовали, что, Господи, я не могу без Тебя?

Да. Ну, это вот да, во время эмиграции в Америке. Когда я ретроспективно смотрю на свою жизнь до того, как я обратился, то я вижу, как много раз передо мной открывались двери и мне предоставлялись возможности, а я всякий раз проходил мимо. Проходил, проходил, проходил и проходил, покуда, действительно, уже такая встряска не произошла, когда я понял, что я опять нахожусь в той самой яме, просто, по счастью, все-таки там трупа не было, но тем не менее выбраться оттуда уже было абсолютно невозможно. Есть такая английская поговорка, в переводе: «Если ты в яме, то перестань копать». (Смеются.) Ну вот, в этот момент я перестал копать и посмотрел наверх.

В теме «Надежда» еще хочу вас спросить про молодежь, просто вы много общаетесь со студентами, и преподаете, и заведовали кафедрой. А как вы думаете, вот, скажем… понятно, что ваш приход к вере, поскольку он состоялся в эмиграции, он такой особый будет. Но тем не менее я думаю, что вы очень хорошо себе представляете вот этот университетский призыв конца 80-х — в начале 90-х у нас. Ну, собственно, вы уже и вернулись. И вот это неофитство. А сегодня молодые люди, которые учатся у вас в ПСТГУ, в других вузах, верующие, они все-таки совсем-совсем другие. И культурно-историческая ситуация другая.

Увы, да.

И их приход к вере другой. А вот можно их как-то сравнить? Вот что, допустим, может быть потеряно из того, что было в тех людях, а что, наоборот, приобретено в этих?

Ой, я не знаю, потому что, боюсь, тогда начнется какое-нибудь старческое брюзжание: раньше было лучше.

Все-таки неизбежно, да?

Да. Поэтому боюсь говорить. Но в начале действительно было лучше, потому что первые призывы студентов ПСТГУ — это были те люди, которые давно стремились к богословскому образованию, большой процент из них, большое количество из них были с достаточно уже высоким культурным фоном, и работать с ними было совсем по-другому. Это те люди, которые ждали и ценили. А сейчас это молодые люди, которые вполне привыкли к тому, что Церковь легальна, всё, можно спокойно ходить. Ну, в этом смысле они такие более расслабленные. Ну и, конечно, все-таки хочешь не хочешь, но культурный фон сильно падает, всюду. Действительно, сейчас совсем другая эпоха. Есть гаджеты и то, что называется, опять же, чем они отличаются от нас с вами — это то, что называется digital native, прирожденная компьютерная грамотность, то есть они выросли со смартфонами и, конечно, всё по-другому воспринимают. И конечно, вот эта вот клиповость мышления, то есть на длинную книгу очень мало кого хватает. И приходится исходить из этого. Тоже, конечно, есть какие-то там задачи, и есть определенные вызовы, которые нужно решать. Но вот это уже совсем другое племя младое, незнакомое.

Незнакомое. А может быть, я сейчас подумал, эффекта новизны нет в том виде, в котором он был выражен тогда? Ну то есть его очевидно нет.

Наверное, да. То есть эта молодежь — она вся более или менее выросла в Церкви. Вот такого вот сознательного обращенного найти уже достаточно сложно. Сейчас сознательно обращенных у меня всего несколько человек. Вот, например, есть один американец, который должен на днях получить российское гражданство, который приехал в Россию, тут остался, обратился. Есть еще несколько тоже таких человек, по большей части иностранцы, кстати сказать, и они во многом по-другому воспринимают всё, что происходит вокруг нас.

Про образование еще очень хочу вас спросить, потому что это все-таки тоже тема, которая связана с надеждой. Мне всегда казалось, что массовизация высшего образования — это безусловный минус, поскольку растет количество, падает качество. И тут недавно я беседовал с одним очень уважаемым мной человеком, профессором, преподавателем, и он с этим не согласился. Он сказал, что все равно всегда есть в любых группах какое-то небольшое количество таких ярких, блистательных и прочих людей. Ну, вот я, собственно, во-первых, предметно вас спросить, как вы относитесь вот к этой массовизации высшего образования. Я, кстати, в Штатах когда учился по обмену, был такой, знаете, какой-то среднестатистический университет в Калифорнии, и я подумал: а что, в общем-то, в этом заведении от высшего учебного заведения? 15 тысяч велосипедистов. Там они очень гордились, что сколько студентов, столько велосипедов. Ну и так далее. Ну и вообще, что вызывает в системе высшего образования сегодня или в высшем образовании у вас наибольшую тревогу или, может быть, дает надежду?

Что касается массовизации и Америки, в Америке, действительно, бакалавр теперь есть почти что у всех. Но есть среднестатистические университеты, есть даже ниже среднестатистического университета, а есть несколько элитных университетов. И поэтому там на самом деле всё…

Всё хорошо.

Ну, всё отличается от того, где ты учишься. То есть не то чтобы там всё хорошо, но там действительно уровень намного выше. Понятно, что они примут какого-нибудь баскетболиста, который не учится, но играет за университетскую команду. Но вот за вычетом этих баскетболистов или каких-нибудь еще спортсменов, в основном действительно уровень там намного выше и система такая, что, в общем, чем выше ступень образования, тем больше приходится вкалывать. Это такая неизбежность. У нас часто как-то бывает наоборот, что на начальных стадиях очень юноша или девушка готовятся, а потом в университете они расслабляются, расслабляются и потом выходят, уже как бы ничего не знают. Там это всё по возрастающей. С другой стороны, все-таки у меня опыт такого преподавания в очень специфическом вузе, это Свято-Тихоновский университет. Ну, с другой стороны, есть моя дочь, которая в МГУ, и я смотрю, как происходит там, а это все-таки лучшее учебное заведение нашей страны. Там, конечно, уровень совсем другой, хотя, я думаю, он тоже все-таки понизился за последние сколько-то лет.

ТЕРПЕНИЕ

Я опять хочу вернуться к этой вашей проповеди про мытаря и фарисея. Там просто замечательный есть момент, когда вы говорите, что один мальчик в православной гимназии где-то написал в сочинении, что смирение — это когда ты считаешь, что ты хуже, чем ты есть на самом деле. Ну вот ведь здесь парадокс ситуации в том, что не только мальчик, а большинство так считает, что смирение — это чуть ли не когда тебе надо считать себя хуже, чем ты…

Во всяком случае говорить.

Да.

Я, конечно, считаю, может быть…

Вот, важное уточнение. А вот как бы с чем связано такое понимание? Я вот столкнулся, только когда я начал этой программой заниматься, что вообще я стал размышлять над тем, что такое смирение, как соотносится смирение, терпение, кротость, является ли смирение просто высшей формой терпения ну и так далее. Или не является.

Опять же, тут не то что мои размышления, но это то, что опять же повсюду написано. На самом деле это вот какая-то такая неуловимая добродетель, потому что, как ни пыжишься, а все равно как бы всюду проступает гордыня. Ты, конечно, можешь говорит, какой ты плохой, какой ты слабый и так далее. Ну, и, в общем, начинаешь…

С чувством удовлетворения, да.

С чувством глубокого внутреннего удовлетворения. Поэтому что ни делай, поэтому это вот та добродетель, которая, опять же, без помощи Божией, она совершенно недостижима. Авва Дорофей говорит, что когда там просишь, чтобы тебе Господь дал смирение, значит, ты просишь, чтобы кто-то подошел, тебя оскорбил и обидел. И вот это вот дальше — как ты будешь поступать. А поступать опять же можно по-разному. И опять же у аввы Дорофея тот самый брат, которого там все оскорбляли и который никак на это очень всё вроде бы смиренно воспринимал, никак не гневался, проходил мимо. И когда его спросили, как же ты так вот просто достиг такой добродетели, как же так не обращаешь внимания на эти все оскорбления, он сказал: «А что мне обращать внимание, собаки гавкают, что мне на них смотреть». То есть вот это очень такая сложная добродетель. Но опять же христианское смирение… ну, я не знаю, если есть где-нибудь такое понятие в другой религии какой-нибудь. Потому что бесстрастие — это не значит…

Не смирение.

Это совсем не смирение.

Ну, смотрите, а что такое смирение? Когда-то, когда в этом кресле сидел Николай Николаевич Лисовой, Царствие Небесное, он тогда обратил мое внимание на то, что смирение — это знание своей меры. И это же однокоренное слово слову «мера». И писалось через «ять», «смърение». И, вот смирение как мир — это народная этимология, то что называется, да? И он тогда вот сказал, что только в свою меру ты можешь воспринимать и радость мира, и боль мира. То есть смирение, при всем понимании, так сказать, серьезности аргумента от аввы Дорофея, который вы привели, но все-таки смирение, как мне кажется, поправьте, если не так, православное понимание смирения, его, так сказать, ядро — это не в терпении, и не, так сказать, в мирном приятии каких-то оскорблений, только, а это именно… То есть, грубо говоря, когда человек кричит «какой ужас, всё пропало, надо срочно там куда-то идти, что-то делать, спасать мир», он тоже проявляет несмирение, потому что он своей меры не знает и не понимает. Или нет?

В общем, да. Но еще есть латинское слово humanitas, которое происходит от humus — земля.

Земля, да.

В смысле не постное кушание хумус, а земля. То есть вот это уровень земли. То есть мы… наверное, помнить о том, что «земля еси и в землю отыдеши».

Да, это хорошее такое…

Византийские императоры на торжественных выходах, во всех своих одеждах со всеми драгоценными камнями, золотом и так далее, но всегда они в левой руке держали холщовый мешок с землей, просто грубый холщовый мешок с землей, как раз напоминание, что все вот эти одежды, и все эти драгоценные камни, и всё это золото — оно преходяще, все равно в конце концов вот… смиряйся. Вот то, что ты есть, и то, куда ты уйдешь.

А вот мостик если перекинуть к, в общем, антониму смирения — гордыня. Вот вы уже упомянули, что можно очень смиренно гордиться. Такой интересный культурно-языковой выверт. Ведь правильно ли я понимаю, что для христианского сознания гордость и гордыня — это синонимы?

Ну да.

Полные синонимы. В общем, и именно антонимом гордости или гордыни является смирение.

Да.

А сейчас у нас, в современном употреблении языковом, получается, что антонимом гордости является позор. Либо ты, значит, испытываешь стыд, позор, а противоположное чувство — это гордость. А мы говорим: это гордость, это не гордыня. Но в общем, как-то мне кажется, что это то, с чем мы с христианской точки зрения не можем согласиться. Или я неправ?

Есть как бы общечеловеческое, можно сказать, такое инстинктивное представление, что гордость — это хорошо. То есть всегда стоит гордый, стройный воин, который противостоит полчищам врагов и так далее. Но он гордо стоит, это всегда, так сказать, в каком-то положительном смысле. А сказать смиренный — ну какой он воин, если он смиренный. Он тогда смиренно куда-нибудь там сгорбится и уйдет. Поэтому это вот такое популярное представление, но это та вот подмена понятий, которая происходит и наверное, которую нужно всегда, каждый раз заново, заново объяснять. Ну, так же как слово «еретик» давно уже стало таким хвалебным словом. Вот он, гордый еретик, то есть он рушит старые догмы и создает новую науку. И таких слов очень много.

А воин может быть смиренным?

Мне кажется, Александр Васильевич Суворов был смиренным человеком. При всей своей такой вот как бы… вроде там и задиристый, и всё. Но вот те его слова: «Богу молись, от Него победа»… Человек, который не проиграл ни одного сражения. Он был высоким профессионалом. Он действительно просто был гением военного дела, но при этом он понимал, что все равно победа приходит от Бога. Это, действительно, настоящее смирение.

Еще немножко про смирение. Вы говорили, что отец Иоанн Мейендорф был очень смиренным человеком. А в чем это проявлялось?

При всем его высоком статусе — и академик Британской академии наук, всемирно известный профессор, — он был очень прост и никогда не превозносился. Он готов был — то, что меня поражало, и теперь уже, скажем, с моим опытом преподавания, что я нахожу чрезвычайно сложным, — он вообще никогда не раздражался на студентов. Студенты, чего греха таить, да и я тоже, иногда мучил какими-то глупыми вопросами или хотел показать, что я знаю: а вот тут вот знает ли… и так далее. Он никогда не раздражался, он всегда очень спокойно и доброжелательно отвечал. И для него было важно донести до каждого члена своей аудитории, до каждого человека, который присутствует, то, что он хочет сказать. Он, когда я задавал ему вопрос на исповеди, он всегда начинал с того, что вот, я не старец, упаси Боже, и поэтому я не могу давать каких-то вот там абсолютных советов, то есть, мне кажется, что, возможно, стоит поступить так, но ты думай и решай сам. И в общем, он был очень прост. То есть вот этого какого-то превознесения в нем не было совсем. И я помню, когда он произнес очень… невероятно трогательные и невероятно важные и нужные слова в проповеди над гробом отца Александра Шмемана, а я был в ризнице, он потом когда зашел туда, в алтаре, я там был алтарником, и я говорю, что, вот, отец Иоанн, ну просто вот такое впечатление, что вы говорили Святым Духом. Он просто ужасно испугался и сказал: «Пожалуйста, никогда так не говори». Я сейчас не воспроизведу этих слов, но помню, что просто, вот они, действительно, каждое слово было чрезвычайно важным, притом что у него не было внешнего такого блестящего красноречия.

Как у Шмемана.

Как у Шмемана, да. Он говорил просто и как бы немножко мямлил, но каждое его слово было очень глубоким и важным.

А вот этот статус его, о котором вы сказали. Ведь человек иногда просто, действительно, ну не в силу какого-то особого смирения, а просто это не осознаёт, не чувствует. Он понимал вполне вот это?..

Он понимал. Ну, вот, я, опять же, помню эту ситуацию, когда ему предложили пост директора Дамбартон-Оукс. Дамбартон-Оукс — это один из ведущих центров византийских исследований и это мечта любого византолога, стать директором Дамбартон-Оукс. Там и статус, и жалованье, и место, где жить, и всё. Это такой вот венец карьеры. И он совершенно спокойно отказался, потому что он считал, что его место — это Свято-Владимирская академия. И я у него спросил: ну как, это же… Он сказал: ну, ты знаешь, да нет, там мне это не интересно, потому что там масса административных обязанностей, которые мне не нужны. Потом еще, помимо византологии, там еще коллекция артефактов индейцев колумбовской Америки, а мне это не интересно, я этим не хочу заниматься и так далее. То есть это вот вполне нормально и естественно сказал: да ничего особенного в этом нет, мне тут гораздо лучше.

Герой-рассказчик в «Подростке» Федора Михайловича Достоевского на первой странице пишет, что надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Вы, когда писали автобиографию, не в смысле вспоминали ли вы эти слова Достоевского, а вот с какой-то такой проблемой вы сталкивались?

А это вы виноваты.

Почему?

Вы меня заставили ее начать писать. (Смеются.) Вы даже девочку ко мне посылали, которая записывала первую версию, там было, может быть, страниц сорок. Ну вот, а дальше постепенно стало всё это развиваться, да. Ответственность возлагаю на вас.

Это элегантный уход от ответа. Это читается, конечно, на одном дыхании всё. А как оно писалось?

Костяк этого текста — это те истории, которые я рассказывал.

Ну, да, понятно.

Это истории, которые я рассказывал, и многие люди говорили, что запиши, надо записать, потому что интересно. А с другой стороны, тоже есть еще такая вещь, потому что коль скоро я занимаюсь сектоведением, то про меня разные секты стали публиковать разные небылицы. И поэтому многие говорили, что нужно написать, чтобы вот это был тоже ваш текст, чтобы было понятно, что правда и что нет. А потом получилась какая-то такая интересная вещь, какая-то машина времени. Ну вот когда работаешь с текстом, особенно с автобиографическим текстом, начинаешь — и вдруг, по мере того как пишешь, какие-то вещи вспоминаются, которые, казалось бы, совершенно напрочь забыл, когда одно вытаскивает другое и потом еще, и как-то оживает прошлое. И в этом смысле я благодарен этому тексту, потому что какие-то вещи, которые я не вспомнил бы, а тут они все-таки вышли на поверхность, и теперь уже их не забудешь. И собственно, из этой работы более или менее три моих книги родилось. Потому что это и «Афонские рассказы», и «Моя Америка» — название которой на самом деле совсем не значит «Америка», но это только кто прочитает, поймет. И такая еще у меня была книга «Учителя и уроки». Вот всё это, из всех этих воспоминаний так оно получилось. Ну, наверное, постольку-поскольку, действительно, многим это было интересно, наверное, тогда не зря мы с вами всё это начали.

Вы как-то сказали, что, когда к вам стали обращаться, вы поняли, что эксперт — это не тот, кто знает, а кого спрашивают.

Ой, как мне секты это до сих пор вспоминают: «Дворкин признал, что он ничего не знает».

В действительности, я понимаю, как мне кажется, о чем вы говорите. Потому что, действительно, если к тебе не обращаются, ты можешь себя считать кем угодно, но просто тогда, как говорится, это, как говорила Марина Андреевна Журинская, наша с вами любимая, это факт твоей биографии, не более того. А когда обращаются, вы… ну вот…

Когда обращаются, тогда ты невольно должен изучать, чтобы ответить.

Ты должен изучать, да. А почему тогда есть проблема: когда ты смотришь какого-нибудь эксперта, то понимаешь, что, хоть к нему и обращаются, он совершенно не чувствует себя обязанным что-то знать. (Смеется.)

Во всяком случае, когда меня просят что-либо откомментировать, я соглашаюсь, только если я действительно в этой области я что-то понимаю. Если это вне пределов моей компетентности, я отказываюсь. Потому что какой смысл? То, что сказать, что скажет и так среднестатистический человек? Смысла нет. Пусть лучше спросят у кого-то, кто скажет лучше.

А вот чуть-чуть вернусь. Очень интересно вы сказали, что память стала возвращать какие-то вещи, о которых вы, может быть, так бы и не вспомнили. Но ведь память вещь очень коварная.

Ужасно.

Да. И я вот помню, есть одна популярная книга с рассказами. Я беседовал с людьми, которые в этой книге описаны, и говорил: ой, я прочитал, про вас там то-то… Они улыбались, значит, говорили: да-да-да, спасибо. Потом выдерживали паузу и говорили: ну, в действительности, всё было совсем не так. И мне что кажется. Ведь автор, который это описал, он ни чуточку не соврал. Он это так запомнил. Вот в вашем случае помогало то, что вы все-таки историк, понимали и имели какую-то строгость подхода к тексту?

Да нет, это у всех. Но на самом деле те люди, которые говорили, что в действительности было совсем не так, — их память играет с ними те же самые шутки, поэтому вещь они могли запомнить совсем по-другому. И потом то, что называется «задним умом крепок», то есть когда происходят потом какие-то события, то невольно их приплюсовываешь к тому, что было раньше, и вспоминаешь сейчас совсем по-другому. Это не то что вот прямо ложь, нет. Ты действительно начинаешь помнить, что было, было так. Ну, это как стандартная ситуация: скажем, вот, я дружу с каким-то человеком, потом он делает какой-то очень нехороший поступок, мы с ним ссоримся и расходимся, потом, много лет спустя, я вспоминаю про это и пишу: ну вот, еще при первом нашем знакомстве я почувствовал, что было в нем что-то не то… И человек, который так пишет, он не врет, потому что это, действительно, его память как-то вот так его подкручивает. Поэтому понятно, что любая мемуарная литература — это всегда все равно пропущено через себя, это вот да: я и все остальные. И я художник, я автор, я так вижу. Но конечно, я старался вспоминать и как-то сопоставлять с тем, что было, хотя, действительно, потом какие-то, несколько живых участников тех моих историй потом говорили, что они эту ситуацию помнят по-другому, ну не то чтобы совсем радикально по-другому, но с какими-то другими нюансами. Но ничего не сделаешь.

А в связи с этим тогда совет профессионального историка читателям мемуарной литературы, любителям: как, какую здесь поправку, так сказать, на ветер делать? Как читать? Что, сопоставлять мемуары…

С другими мемуарами, да, сопоставлять.

С другими мемуарами, документами, да?

Ну, это то, что делает всегда историк. То есть когда он пишет о прошлом, он старается сопоставить несколько источников и тоже понимать исходную точку, с которой тот или иной автор пишет, его взгляды, его отношение к происходящему. Ну, примерно как судья, который опрашивает свидетелей и понимает, что этот свидетель — он родственник потерпевшего, значит, даже если он старается говорить всю правду, все равно его правда окрашена симпатией к его родственнику. А этот — друг подозреваемого…

ПРОЩЕНИЕ

Вопрос, с которого я хочу начать, он такой огромный. Он как раз про крестовые походы, по поводу которых вы написали большую, замечательную работу. У меня такой, может быть, частный вопрос. Вы говорили на эту тему, в том числе и в интервью, не раз — об условности даты 1054 год как даты раскола. Ну, это, в принципе, я думаю, все, кто историей Церкви занимался, должен понимать, что она очень и очень условна. И не просто даже условна, а она мало что отражает в плане реальных таких…

Вообще ничего.

Ничего не отражает.

Это срыв одной из попыток к примирению.

Да. А вот 1204 год, четвертый крестовый поход, захват Константинополя… Я просто хотел бы, может быть, чуть-чуть совсем попросить тут прокомментировать. Я просто помню, как один мой преподаватель в МГИМО сказал: «Когда Запад стал восприниматься как враг? Вот — 1204 год». Вот вы бы согласились с этим?

Да. Да, совершенно верно. И тогда это тоже не дата Раскола на самом деле.

Ну, да, конечно.

Потому что как раз то, что я все время пытаюсь донести, что нет даты окончательного раскола. Это процесс. Это процесс, который растянут во времени, и это можно сопоставить, ну вот как если у медика спросить, в какой момент человек умирает. Когда сердце остановилось? Ну, сердце можно перезапустить. Когда дышать перестал? Дыхание тоже можно перезапустить. Когда умерла оболочка мозга? Ну, можно подключить к аппаратам, и все равно это какая-то форма существования. Ну, когда держишь череп в руках — это уже очевидно, точка невозврата пройдена.

Очевидно, тут уже не перезапустишь.

Вот 1204 год — это череп в руках. Это уже когда стало ясно, что всё там окончательно и бесповоротно свершилось. Поэтому дата — ну где-то начиная от… по меньшей мере от девятого века, и вот это вот постепенно, постепенно эта трещина росла, росла, покуда, действительно, всё это не произошло.

Тут, знаете, ведь, мне кажется, еще что интересно, в доказательство того, о чем вы сказали, что это процесс. Вот «Повесть временных лет». Ведь даже еще вот этой формальной 1054 года нет, хотя она написана позже, конечно, но она описывает события десятого века. И князь Владимир в ситуации, когда формально единая Церковь, он четко выбирает между двумя верами — римской и византийской, ну, константинопольской.

Да.

Это тоже ведь культурный памятник, да?

Это культурный памятник. А с другой стороны, игумен Даниил, который приезжает в Иерусалим, он… он чувствует, да. Но Церковь едина, да. Для него это все-таки хотя экзотическая, какая-то очень странная, но все-таки часть единой Церкви. То есть они ему несимпатичны, скажем, но при этом Балдуина, короля Иерусалимского, он называет благочестивым князем и говорит о том, что они там сослужат в Храме Гроба Господня. Он даже там, этот Балдуин, его принимает и говорит: «Ну, русский игумен, проси подарок, какой хочешь, от меня». Он говорит: «А можно мне повесить русскую лампаду у Гроба Господня?» Тот говорит: «Разрешаю. Вот тебе мой подарок». Вот, то есть поэтому для него — это начало двенадцатого века, по-моему, 1106-й год или 1107-й, — для него Церковь пока еще едина. Хотя да, есть две части, но как-то они вместе сосуществуют. Он сослужит с ними, он причащается вместе. Для него это нормально.

Вы говорили, что, если я не ошибаюсь, что отец Федор Бородин вас сподвиг написать про крестовые походы, хотя вы давно интересовались, собирали материал, а он просто вам сказал: вот, возьмите и напишите.

Посоветовал. Он спросил, а что теперь. Тогда как раз вышло пятое издание моих «Очерков по истории Вселенской Церкви», это уже более или менее окончательный вариант. Но он спросил, что теперь. Я сказал: не знаю, вот, думаю. Он говорит: «А вот почему не про крестовые походы».

Вот, я почему это вспомнил. А вы не думали, хотя я не знаю, как это возможно с точки зрения православного христианина, написать про инквизицию? Потому что ведь тоже огромное количество стереотипов, причем, насколько я понимаю, поправьте меня, если это не так, порожденных изначально все-таки эпохой Просвещения. Наверное, вряд ли православное сознание или православный взгляд как-то может оправдать инквизицию, хотя вот такой беспристрастный исторический подход — он бы, наверное, помог избавиться и от этих представлений о каких-то там сотнях тысяч погибших от рук кровавой инквизиции. Это всё в эпоху Просвещения, насколько я понимаю, было запущено и без критических проверок потом даже рядом медиевистов подхвачено. Но ведь совсем всё не так, как нам в школе рассказывали.

Совсем всё не так. Но знаете, пока эта идея мне не приходила в голову, но пока я зацепился за другую идею, и сейчас потихонечку я начал писать книгу про исторические фейки.

О, здорово.

Первую главу я в основном написал. Правда, сейчас вынужден прерваться, потому что у меня другая срочная работа, связанная с сектоведением. Первая глава — это про Константинов дар. И более или менее это вот образец. То есть я привожу его и объясняю, почему он сработал, что нужно фейку для того, чтобы он сработал. Это документ, который появился века спустя в Римской курии после жизни императора Константина и который говорит о том, что Константин, вступив в Рим — а это, соответственно, четвертый век, 312 год, — заболел проказой и не знал, что делать, призвал к себе врачей, и врачи не могли помочь. Тогда он призвал к себе языческих жрецов. И те сказали: чтобы исцелиться, собери всех римских детей, убей их, слей кровь в большую купель, искупайся — и всё пройдет. Он собрал всех, и языческие жрецы уже навострили свои ножи, но матери стали плакать, Константин их помиловал и отпустил с дарами. Но ночью ему явились два блистательных мужа во сне, которые сказали: найди римского папу Сильвестра, где он прячется от гонений в катакомбах и в каменоломнях, и вот он тебя научит, что делать. Нашли, привели папу Сильвестра. Константин спросил, что это там за боги мне явились. Он показал две иконы — апостолов Петра и Павла. Константин их сразу опознал. И что же делать? А делать тебе нужно — креститься. Константин крестился, проказа прошла. И за это он римскому папе Сильвестру и всем его потомкам даровал Латеранский дворец, город Рим, Италию, всю западную часть империи и удалился на восток, потому что не дело быть императору там, где правит наместник святого Петра. Вот примерно этот документ, который появился в определенных исторических условиях и который сыграл очень важную роль в основании папских претензий на исключительность. Абсолютный фейк, потому что всё было совсем…

Но он давно же признан таким абсолютным подлогом?

Первым это признал итальянский гуманист Лоренцо Валла. Потом Ульрих фон Гуттен это опубликовал. Но тем не менее до XIX века его Римская Церковь использовала все-таки в той или иной степени.

А вы только про фейки из христианской истории?

Нет, нет.

Вообще будете про разные.

Да. Потому что следующая глава — это про розенкрейцерские фейки. Потом про завещание императора Петра. Очень важный фейк в том смысле, что он сформировал во многом европейскую русофобию. Это фейк XIX века, но он появился в начале XIX века. Очень много разных там интересных персонажей вовлечено. Ну, по пути я про них тоже расскажу. Потом — про Лео Таксиля, который был просто «фабрикой фейков». Ну, еще про Книгу Мормона и так далее, далее по списку.

Понятно. То есть это большой будет труд такой.

Ну, не знаю, посмотрим, как получится. Но наверное, да, относительно. Ну, страниц, наверное, 300–400 получится. Но постараюсь, чтобы это был такой интересный, увлекательный рассказ.

Как всегда, увлекательный, да. Вы как-то говорили, что когда вы в Штатах оказались, то вы через какое-то время в хиппи разочаровались, вам было это интересно, вы принадлежали к этой культуре и так далее. Ну что такое разочароваться в явлении, в человеке? То есть вы же в конкретных людях разочаровались. Вот вы сейчас можете в ком-то разочароваться?

Нет, тогда я разочаровался во всем движении. Потому что ну да, я был хиппи, и мы в тогдашней Москве, в Питере, мы даже как бы стеснялись себя называть хиппи. Сказать, что я хиппи, — это было как-то нескромно.

Вот там настоящие, да?

Ну, или мы могли сказать про какого-то другого человека: вот он настоящий хиппи, но это скорее как похвала. Про себя сказать … мы просто себя называли: мы, волосатые.

Вы были смиренные хиппи. (Смеются.)

Да. Ну, конечно, настоящие хиппи были в Америке. Ну, в общем, уже в России я разочаровался во всем, куда пришло движение хиппи, потому что получалось что-то совсем не то. То есть это был такой диссидент, генерал Григоренко, который потом эмигрировал в Америку, и вот он написал книгу, очень критическую по отношению к диссидентскому движению. Он был бесстрашный человек и, в общем, такой действительно честный и прямой, потому что подпольное существование, оно калечит людей и то, что начиналось как вроде бы такая интересная игра, мы там не такие как все, и всё в конечном итоге это превратилось в какую-то достаточно неприятную подпольную тусовку. Ну и потом сама идея жить не по лжи типа, то есть мы это так не формулировали, это Солженицын сформулировал, но идея была та же самая, что мы, дескать, не участвуем в советской действительности, мы политикой не занимаемся, мы против ничего не говорим, но мы живем параллельно. Мы поколение дворников-сторожей, нам эта карьера не нужна. Но на самом деле ложь — это не только чтобы там голосовать на собраниях, потому что ложь коренилась в наших отношениях. Ложь коренилась в отношениях друг с другом, в межличностных отношениях, в том, как мы себя вели, и так далее. И в общем, как-то начинаешь это понимать. А потом очень много там всех других разлагающих факторов появилось. И в общем, я уже тогда стал понимать, что это тупик, и поэтому когда мне было предложено эмигрировать, я даже в каком-то смысле воспринял это с облегчением, потому что ну вот, теперь, наконец, я поеду к настоящим и там все будет по-другому. Но когда я приехал в Америку, я понял, что, если и были настоящие хиппи, это были мы. Потому что американские уже давно кончились. Ну а те, которые были, видеть престарелого хиппи, который все еще притворяется, что он молодой человек, — это очень такое душераздирающее зрелище. И коль скоро если мы были настоящими, это пришло в никуда, то тогда какой во всем этом смысл. Движение оказалось тупиковым. И тогда, собственно, начались поиски чего-то еще.

А вот если все-таки вернуться к формулировке, может христианин сказать: «я разочаровался в человеке»? Мы имеем право на разочарование в человеке? Или мы на всё имеем право, поскольку мы свободные люди.

Имеем право на всё, но что значит это разочарование. Ну, понятно, можно разочароваться, а дальше как ты себя будешь вести с этим человеком? То есть, ну, есть, собственно, евангельский совет: если согрешил против тебя, то пойди обличи его наедине, потом обличи в присутствии нескольких других людей, потом скажи Церкви, и, если он по-прежнему не исправится, то тогда будет он для тебя как язычник и мытарь, отделись от него. Но отделись — это не значит «ненавидь» и не значит «не молись за него». Просто выдержи какую-то дистанцию, потому что все равно он в конце концов может измениться. То есть поэтому разочарование — ну, наверное, да, а вот какие действия ты предпринимаешь — это вот уже, наверное, то, что показывает, насколько по-христиански ты к этому относишься.

Я вам очень благодарен, что вы вспомнили вот эти евангельские слова, потому что я сейчас вдруг осознал, что мы ни разу, вот, в теме «Прощение» об этом не говорили, именно об этих евангельских словах. А вот это «да будет он для тебя тогда как язычник и мытарь» — это же не значит, что ты его можешь не простить. Это же не про непрощение.

Это не про непрощение. Это просто про дистанцию.

От человека, поступки которого, с которыми ты не можешь, ну никак…

Не можешь согласиться и не можешь их принять. Ну, тогда, действительно, лучше отделиться — у нас слишком много соблазнов, — чтобы даже не соблазняться. И можно на расстоянии молиться за него и надеяться на лучшее. Но вот эту дистанцию держать какое-то время.

А у вас бывали подобные ситуации с людьми, которых вы считали друзьями? Ну, или были друзьями.

Да. Да, конечно. Я думаю, они у каждого человека бывали. Притом, что это может быть, действительно, какое-нибудь тяжелое разочарование, когда человек делает что-то, что ты воспринимаешь как предательство. Но это не так часто. Но бывает. Но бывает просто, когда, ну как, получается, что ты меняешься, и люди меняются. И просто в какой-то момент человек, который был для тебя очень важен, вдруг перестает играть такую роль, и ты не то чтобы с ним ссоришься, но просто общаешься меньше, а потом, может быть, и совсем перестаешь общаться — ну просто потому что и у него свои интересы, и у тебя свои интересы, и вы начинаете жить в каких-то таких параллельных реальностях. Когда встречаетесь, вдруг понимаете, что есть мало общих тем. Или совсем их нет.

ЛЮБОВЬ

Данте считал, что любовь — основа всего, но могут быть два искажения: в объекте любви и в мере любви. При этом если даже вот в такой ситуации, свободная воля человеческая, она оказывается порабощенной страстями, искривленной, больной, но она не исчезает. Как, опять же, наш православный взгляд, таков Дантов подход, мы можем с ним согласиться?

Ну да. Но, опять же, что мы имеем в виду, то есть в какой момент любовь переходит в чувство владения кем-то. Есть такая посессивная любовь, как это сказать, любовь, которая «люблю то, что мне принадлежит». И тогда, соответственно, тот человек, которого я люблю, должен и обязан делать то, что я хочу, потому что я его люблю, и, значит, я жертва, всё для него, и поэтому изволь повиноваться. И мы все хорошо такой род любви знаем. Но тогда, наверное, она уже, собственно, перестает быть любовью и превращается в страсть, которая уже что-то совсем другое, как бы она ни называлась. Ну и, опять же, можно вспомнить все те разные слова о любви, которые есть в греческом языке. И высшая любовь — это агапэ, это жертвенная любовь, когда в этом смысле прежде всего существует объект моей любви, и я делаю для этого объекта всё, не ожидая ничего взамен. Это высшая форма любви, это именно та любовь, которой является Бог. Опять же, настолько, насколько мы вообще можем, памятуя апофатическое богословие, можем говорить о Боге и о Божественной любви. И понятно, что Божественная любовь — она превышает, всё, что можем себе представить. Но вот насколько мы можем к этому приблизиться — это вот как раз та самая агапэ.

А вот вы сказали: агапэ как высшая любовь. Но любовь, уточню тогда, всегда предполагает жертву или это, действительно, высшая любовь, и, может быть, ну, я не знаю, по-дурацки прозвучит, но любовь без жертвы тоже же может быть?

Ну, да, конечно, она может быть. Но просто, наверное, просто если такой необходимости не возникает.

Ну да, просто нет необходимости.

Нет необходимости. Но вот если вдруг возникает необходимость, то тут и проверяют, настоящая эта любовь или нет.

А вот я сейчас еще хочу к Данте вернуться. Я не знаю, читали вы или нет книжку итальянского автора Нембрини, она в русском переводе называется «Данте, который видел Бога»…

Нет, не читал.

…а в оригинале в итальянском называется «Данте, поэт желания», если дословно переводить. И я так понимаю, что наши переводчики сочли, что такое название, «Данте, поэт желания», оно будет для русского читателя искажать, так сказать, вот этот посыл, хотя в действительности «желание»… здесь имеется в виду «поэт любви». Я уже не первый раз в этой студии повторю, что, когда Данте говорит в конце, последняя строчка комедии, «Любовь, что движет Солнце и другие звезды», — это не метафора для него. То есть он считает любовь единственной силой, способной рождать жизнь во всех ее проявлениях.

Ну, если понимать, что любовь — это синоним Бога, потому что Бог есть любовь, то кто движет Солнце и звезды…

Конечно, да. А вот, опять же, что в нашей культуре, действительно, так прочитывается иначе. Ну, то есть, условно говоря, есть в этом проблема? Или, может быть, наоборот, стоило перевести ближе к оригиналу название это, «Данте, поэт желания», и просто там, не знаю, пояснить что-то?

Ну, может быть. Но, как вам скажет любой редактор, да вы и сам редактор, что к заголовку нельзя ставить ссылки. (Смеются.)

Да, это правда. Это хорошее правило, да.

Да. Поэтому иногда называешь что-то, и сразу хочешь поставить сноску, а нельзя, к заголовку нельзя.

Да, это важно. Августин говорит, ну, может быть, не прямо, но вот я читал у кого-то из французских современных богословов, что, по большому счету, Августин говорит, что «я есть то, что я люблю». Но не в смысле, что я люблю и есть я, а вот я в пределе есть то, что я люблю, и задача христианина вот эту свою любовь познать, подлинную, как раз не греховную, то есть грех как промах, как искажение. Вот как вы думаете, можно так сказать?

Ну, можно очень по-разному сказать.

Понимаю, да.

Потому что, да, конечно, ты себя отождествляешь с тем человеком, которого любишь. Ты себя отождествляешь с тем предметом, который любишь. Ну, и в конечном итоге обóжение — оно опять же основано на любви, любви к Богу. То есть если я не люблю Бога, то никакое обожение невозможно. Обожение опять же — это отождествление с Божественной любовью. Но у Августина всё на самом деле так теоцентрично, и поэтому всегда нужно прочитывать, потому что это всё, да, всё бесконечное стремление к Богу, поэтому… даже там, где он ошибается.

А вот, кстати, просто интересно. Потому что Августин — это, может, не совсем по теме любви. Ведь Ницше очень его критиковал за то, что Августин в детстве или в юности украл какую-то грушу и потом тридцать страниц кается в этом. Вот чего Ницше не мог понять вот в этом христианском покаянии? А может, Августин, правда, с перебором там пишет, кается про эту грушу?

Вы знаете, Ницше самый, может быть, умный враг христианства, в отличие от Вольтера и прочих, потому что Ницше понимал, в чем сущность христианства. И Ницше, который ненавидел христианство, и он говорил, что мало просто отрицать христианство для того, чтобы вытравить его из своего сердца. Если ты хочешь действительно вытравить христианство полностью, то тогда нужно отказаться от всякого сочувствия, от всякого сострадания, от всякого чувства вины. Есть право сильного. Ни о каких слабых не может быть никаких прав. И вот когда мы это поймем, когда мы осознаем, что есть право сверхчеловека, а все остальные — это ничто, это мразь, это мошки под ногами, тогда христианства больше не будет. И на самом деле всё, что Ницше писал, нужно как-то пропускать через это, потому что это его главный посыл. И он действительно прав. Потому что тот самый Вольтер, который говорил «раздавите гадину», но при этом призывал к милосердию, призыв к милосердию — это абсолютно христианский призыв. Христианство — это первая религия, которая обратила внимание на то, что все дети Божии, что у всех есть равные права и право на существование. Но если мы вспомним античную литературу, там все предатели. Эфиальт. Вот кто? Эфиальт — горбун. И соответственно, уже он физически искалечен, значит, он и внутренне совершенно весь из себя черный. Если, опять же, если какой-то там плохой человек, он всегда тоже какой-то инвалид, какой-то калека и так далее, потому что… то есть, вот, есть право сильного, у всех остальных прав нет. Ну и в конечном итоге боги античные, ну вот, если мы посмотрим, ну просто голливудские звезды.

Да.

Существа абсолютно без какой-то нравственной составляющей. Они живут у себя там, празднуют, предаются пирам, если на землю спускаются, то только для какой-то любовной интрижки. Они коррумпированные насквозь, их можно купить, им нужно дать взятку. Если не дают, то обижаются, начинают мстить, и так далее. Но они там сильные, могучие, поэтому, соответственно, у них все права. А чем как бы слабее человек, чем слабее существо, тем меньше у него прав. И когда апостол Павел говорит, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского — как это нет? Когда Фалес каждое утро говорил, что благодарю богов за то, что я эллин, а не варвар, за то, что я мужчина, а не женщина, за то, что я свободный, а не раб. А тут, оказывается, всего ничего этого нет. Ну вот, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Абсолютное безумие. И Бог, Который проявляет абсолютную слабость, Который позволяет себя распять — худшая и отвратительная казнь. Но ведь в распятии был еще и такой своего рода педагогический смысл для римлян. Римляне любили такую жестокую педагогику. То есть когда распятый превращался просто в такой кричащий комок плоти, который, голый, висел на этом кресте и задыхался, и уже в нем ничего человеческого не оставалось. И римляне как бы говорили, что вот, смотри, вот он, может быть, стоял на холме, был вождем повстанцев, в блестящих доспехах, в плаще, командовал войсками — и вот посмотри, во что он превратился. И ты, что, хочешь теперь восстать против могучего Рима? Вот, посмотри и сделай свои выводы. И это, действительно, то есть распятие — это конец, который, извиняюсь за невольный каламбур, но который ставил крест на всем. Который всё, это, то есть человек уже забывался, и его после этого больше не было. То есть это худшее, что в принципе могло произойти. Это расчеловечивание вот этой вот жертвы этой страшной казни. И вдруг получается нечто совсем противоположное. Вдруг крест приобретает совершенно другой смысл, и он делается торжеством жизни, и с этого делается не концом, а абсолютно новым началом. Это то, что было абсолютно неприемлемо для Древнего мира. Какой Бог может проявлять слабость, вы о чем? И это та новизна, которую христианство принесло в мир и преобразило мир. Постепенно, чем дальше, тем больше преображало. И это то, что лучше всех понимал Ницще, который говорил, что это нужно уничтожить.

Ну вот интересно, ни в коей мере не пытаясь быть его апологетом, или с какой-то апологией, точнее, выступать, но мне кажется, что Ницше… его Христос не отпускал всю жизнь. Вот он в этом своем антихристианстве просто, если угодно, от противного утверждал вот эту силу Христа, с которой он ничего не мог сделать.

Наверное, так. Потому что он понимал, в чем корень зла — то, что ему виделось злом, — но с этим сделать он ничего не мог.

Да. Хотя, конечно, там в конце жизни уже Бог его знает, что он там… привиделось ему. Да. Еще чтобы с Данте завершить. Это, может быть, не вполне по теме любви, но я как-то у одного гостя спросил здесь и вам хочу этот вопрос задать. Мы говорили про Данте, про то, что на дантовом Аде надпись на вратах: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Ну, если это использовать, эту метафору, как вы думаете, а что написано на вратах Ада?

Я думаю — опять же, это не моя идея, но полностью согласен, — что врата Ада, они заперты изнутри и что, в общем, любой из тех, кто там находится, если только он захочет, если бы он только захотел бы и взмолился бы Богу, что выпусти меня отсюда, то он в тот же момент оказался бы вне Ада. Проблема в том, что все люди там, внутри, -– они сами вешают дополнительные замки, потому что они не хотят оттуда выходить. Поэтому я не знаю, нужна ли там надпись.

Это хороший ответ. Одна из самых, может быть, сложнообъяснимых, а может быть, и нет, но сложновыполнимых точно, заповедей — это заповедь о любви к врагам. В связи с бурно развивающимися событиями последнего времени и даже не последнего года, а, может быть, больше, когда мы раз за разом в какие-то очень сложные ситуации, весь мир оказывается в очень сложных ситуациях, она перестает быть такой отвлеченной. Мы раньше могли сказать: ну а кто там враги, есть у меня враги, нет у меня врагов и так далее. Вот она сегодня стала частью нашей жизни. Вот как вы думаете, когда здесь начинаются разговоры о делении: есть личные враги, есть Божьи враги и так далее, насколько это действительно соответствует тому, о чем нам Евангелие говорит?

Я думаю, не очень соответствует.

Не очень.

Я думаю, Господь не говорит: разделяй врагов. И тех врагов, которые мои враги, и твои враги…

Мои враги не твои враги, да.

Он просто говорит о врагах. И поэтому, я думаю, эта заповедь абсолютна. И абсолютно невыполнима опять же без помощи Божией. Типа может ли Бог сотворить камень, который Он не может поднять? Как враг — это тот, кого ты по определению не любишь. Вот, можешь ли ты любить того, кого ты не любишь.

Не любишь, да.

Да, то есть это примерно тот самый невероятный христианский парадокс. Но вот как-то нужно молиться, нужно молиться Богу о даровании этой любви. Убийство остается грехом вне зависимости от того, совершаем мы его с благими целями или нет. Просто есть, бывает такая ситуация, когда не вмешаться, не помочь ближнему, даже убивая кого-то, это еще бóльший грех. Но от этого грех не делается меньше грехом. Это, конечно, очень тяжелая ситуация. Не дай Бог кому-то в этом оказаться. Но к сожалению, увы, мы оказываемся. Ну, наверное, об этом напоминает святой Василий Великий, который говорит о необходимости воинам, которые возвращаются с поля боя, какое-то время, два года, воздерживаться от причастия, просто чтобы душа успокоилась. Понятно, что этот канон мало когда соблюдался…

Не соблюдался он, да?

Ну, мало и не очень. Но он остается, остается как норма. То есть ну да, потому что есть экономúя, есть послабления ради пастырской необходимости. Но тем не менее он остается, и мы помним об этом как норме, что, действительно, это вот та самая ситуация, когда душе необходимо успокоиться, успокоить ту ненависть, которая в тебе была, неприятие, которое в тебе было, и как-то вернуться в себя. Мы живем в этом мире, где даже при лучших обстоятельствах все равно никогда всё не будет по-христиански. В этом смысле, идея симфонии, как бы красиво она ни звучала, она все-таки, это, опять же, на это обратил внимание отец Иоанн Мейендорф, она, в принципе, не только невыполнима, но в ней есть фундаментальная ошибка. Потому что в Евангелии нигде не написано о том, что когда-либо можно достичь симфонии между Церковью как эсхатологической реальностью, которая явлена, в частности, в таинствах, и государством — с совсем другими целями, с его машиной насилия, которая у него есть, армией, полицией и так далее. Понятно, что государство необходимо, что без него было бы еще хуже. Но как бы тем не менее Господь предупреждает о том, что у христиан всегда будут проблемы в этом мире, но никогда не говорит о том, что, вот, давайте идите, и вы достигнете симфонии. Об этом нужно помнить. Да, мы живем в этом мире, мы живем в государствах, и мы защищаем по необходимости свою землю. Но это все-таки очень отличается от нашей конечной цели — Царства Божия. И вот об этом не то что нужно не выполнять, но просто нужно об этом помнить и держать в уме эту перспективу. Что как-то пытаться, вот, примириться, и вернуться к этому, к памяти о Боге.

Финал, Александр Леонидович. Финал…

Да, самая последняя фраза, которая должна быть в проповеди и которую заранее нужно знать.