Есть ли предел терпения? Что значит быть русским священником? Какие технологии способствуют развитию страстей? Нужны ли священнику знания в области психологии?

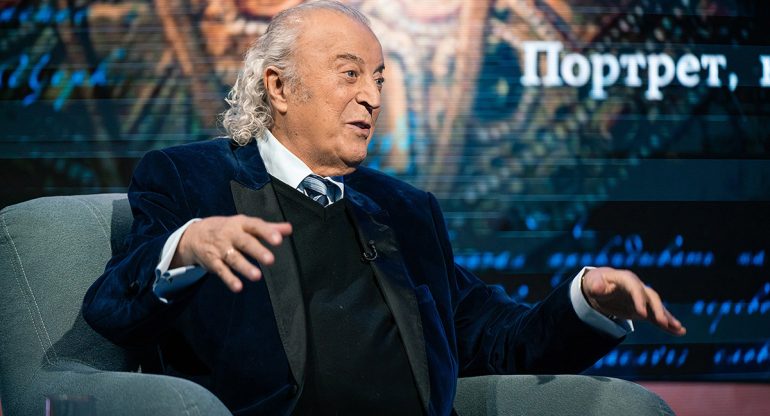

«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Константинов. Здравствуйте, дорогой отче.

Здравствуйте, Владимир Романович.

Я очень рад вас видеть.

Взаимно.

Первый вопрос, как я вам говорил, у нас в нашем небольшом прологе он один, и он постоянный. В нынешней такой формулировке он звучит так: как сегодня, здесь и сейчас, вы отвечаете на вопрос, кто вы?

Протоиерей Константин Константинов

— российский физиолог, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, доцент кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, кандидат биологических наук, член Синодальной комиссии по биоэтике Русской Православной Церкви.

Священник Русской Православной Церкви. Точка. Наверное, банально звучит, просто.

Тут, так сказать, нет ожидаемых ответов.

Да. Но на самом деле я был осведомлен о том, что будет такой вопрос. И действительно, я задумался. Это правда, я подумал. Приходили самые разные варианты. Очень изощренные. (Смеются.)

Да-да-да. Решили обойтись без…

И вдруг меня осенило, что правда заключается в том, что священник Русской Православной Церкви. Можно было сказать еще проще: русский священник. Мне кажется, сейчас это уточнение играет роль достаточно важную. Русский священник.

Ну, я задумывался над тем, что вот этот вопрос, который мне кажется очень важным, и он, знаете, такой, ну, собственно, зачинательный такой для программы, для беседы, для вот этой самой «парсуны», которую мы пытаемся изобразить. Но я понимаю, что в ситуации со священником очень сложно себя растождествить вот с этим служением. Но знаете, а вот я только, с вашего позволения, такой, может быть, уточняющий немножко задам вопрос. Ведь это, как вы понимаете, я спрашиваю не про формальные какие-то характеристики, а вот про внутреннее ощущение. И можно тогда просто вдогонку я уточню: а почему, несмотря на, как вы сказали, изощренные ответы, которые у вас в голове были, вы все-таки в итоге на этом остановились?

Ну, почему остановился? Потому что, наверное, на сегодняшний день, это самый значимый момент. И в принципе, оглядываясь немножко назад, я должен сказать, что значимость возрастает вот именно этого момента: священник Русской Православной Церкви. Ну, не знаю, может быть, очень пафосно прозвучит, но вот слова «Святая Русь» наполняются всё большей и большей значимостью. Может быть, даже в контексте нынешних событий. Но вот, как если мы говорим о неких смыслах народов, смысла России, мне кажется, всё уже давно сформулировано. Святая Русь. Вы знаете, у меня как-то была дискуссия, со студентами — я преподаю в Академии. У нас была совершенно свободная дискуссия на тему, действительно, не то чтобы национальной идеи, а неких как бы смыслов вот народов. Ну, во-первых, подчеркнем, что смыслы есть, народы не просто так существуют. Вот есть определенные историософские смыслы, контексты. И вот мы дискутировали на тему «Святая Русь». Он мне возразил, говорит: «А Святая Канада?» Мне показалось, что в этот момент целесообразно было даже прекратить дискуссию, потому что это понятие, «Святая Русь», понимаете, это же некоторый образ. Это… даже не то что образ. Вообще, если говорить формально, это некая проекция Царствия Небесного на Землю. Если давать определение. То есть на самом деле это очень серьезное, такое глубинное понятие, которое, еще раз подчеркну, для меня исполняется всё большей и большей значимостью. И принадлежность к служению именно Святой Руси как-то для меня ну… очень трогательно, скажем так, играет большую роль.

Спасибо большое. Студент, кстати, был неправ.

Неправ, да.

Потому что, если смотреть на само название, то ни одна страна — вот если мы возьмем уже, по крайней мере, Новое время, да и раньше, и Средневековье — не определяла себя, за исключением Древней Ирландии, если я не ошибаюсь, ну, Священную Римскую Империю мы не берем, там другая, так сказать, была постановка вопроса, то в этом смысле, это, конечно, уникальная самоидентичность.

Совершенно верно, уникальная. И наверное, вы согласитесь, это же не придумано. Вот здесь еще есть момент подлинности, момент данности, что это дано — вот, вот вам. Это не сам народ придумал, выдумал, сфантазировал. И мне кажется, это настолько серьезно, глубоко и важно, что принадлежность к этому смыслу, к этому моменту куда больше, понимаете. Вот именно в этом контексте я себя отождествляю как священник Русской Православной Церкви.

ВЕРА

Мы так или иначе сегодня будем касаться вопросов не только веры, но и науки, которые вам чрезвычайно близки.

Да.

Но я вот хочу с какого вопроса начать, такого общего и глобального. Как вам кажется, вот на сегодняшний день какой главный вопрос, может быть, вызов, который поставлен перед Церковью наукой сегодняшнего дня? Потому что каждое время же свои вопросы несет. А вот сегодня какой это вопрос, на который, может быть, мы еще не ответили или пока не готовы ответить?

Да, очень хорошая тема. Я думал об этом. Как мне кажется, могу ошибаться, но у меня впечатление такое, что главный вопрос — вопрос, касающийся природы личности, субъектности, можно здесь разные слова употреблять. Ипостасности да. Вопрос о том, что такое кто. Вот «что такое» как бы в кавычки берем.

Нет, очень хорошее: что такое кто — это прекрасно…

Так сказать, со всеми поправками. Понимаете, и, как мне кажется, одна из тенденций современной науки, даже можно уточнить: биологии, когнитивной биологии, нейрофизиологии, отчасти, кстати, физики и квантовой механики, отчасти, — это вольно или невольно попытка редукции, редукции личностности, или «ктойности», если угодно, такое слово применимо, к «штойности», то есть попытка объяснить явление «кто» суммой «что». Можно назвать имена ученых, это серьезные, хорошие, уважаемые ученые, но в их словах, в их выступлениях я вижу вот эту тенденцию, понимаете. И с некоторыми даже вступал в дискуссии, говорил: ну нельзя этого делать, ни в коем случае. Тем более что нам есть на что опереться — на наследие святых отцов, например, на великих каппадокийцев, которые говорили, что вот это несводимо. Ну, я уже не говорю о почти современных богословах, например о Лосском. О несводимости личности к природе. То есть попросту, что «кто» нельзя объяснить суммой «что». А одна из тенденций современной науки именно в попытке это осуществить.

Ну, то есть, условно говоря, когда у нас, на нашей конференции в «Сириусе» звучала фраза, что человек больше, чем ДНК, это вот в этом смысле вы рассуждаете?

Примерно в этом смысле. Человек гораздо больше, чем физиология, биология. Сознание человека гораздо больше, чем процессы деятельности мозга, вот если уж так говорить. А как раз именно некоторые представители, к сожалению, не некоторые, а многие представители современной науки, естествознания пытаются сказать, что сознание — это… это нейросети, например,

А в этом есть… я же вопрос поставил, каков вызов, в этом есть вызов? То есть не просто ответить на этот вопрос так, чтобы ответ был принят. Потому что из ваших слов пока следует, что очевидно, что человек несводим к этому. А в чем тогда проблема? В том, что нас…

А проблема в обесценивании личности.

Нет-нет, я имею в виду проблема в диалоге. Если ответ очевиден, почему этот вопрос важен? Потому что мы не можем это объяснить? Что нет готовности принять этот ответ? В чем здесь сложность, как вам кажется?

Ну, на мой взгляд, сложность достаточно очевидна. То есть вот эти утверждения и вот эта попытка редукции — она входит в очень острое противоречие с православным христианским богословием, суть которого, собственно в чем? Спасение души. Если мы говорим, что душа — это процессы мозга, то что спасать-то, собственно? То есть, вы понимаете, совершенно обесцениваются, девальвируются как бы ключевые ценности, ключевые понятия нашей веры, нашего мировоззрения. То есть это очень серьезный удар. Ну, например, представьте себе. Вот искусственный интеллект.

Да, как раз я хотел…

Ну вот, очевидно, здесь всё это рядом, все эти темы. Ну, поверьте, я в каком-то смысле влюблен в эту тему, мне это всё очень нравится, с детства интересовался всеми этими вещами. Но да, он будет дальше развиваться, искусственный интеллект. И конечно же, антропоморфные существа будут бродить по улицам, не сомневаюсь в этом. И вот мы со студентами как-то такую моделировали ситуацию. Вот приходит к тебе антропоморфное такое существо, робот, и говорит: «Батюшка, хочу креститься». (Смеются.) Ну, вот мы сейчас с вами можем еще позволить рассмеяться. Но кто знает, может, будет не до смеха. И что делать батюшке. Первое, как ему определить, что это робот, а не человек. Один студент высказал такую мысль, очень резкую, говорит: «Оторвать ему голову».

Да, это…(Смеются.)

Я говорю: «А если ты ошибешься?» То есть не можем себе такого позволить. И вы знаете, вообще размышления на эту тему приводят к очень, очень серьезным вещам. А в чем проблема? А проблема в том, что сознание, или душа, в принципе недоказуемое явление. Недоказуемое. И если мы создаем техническими средствами иллюзию наличия сознания, ну, во-первых, значительная часть людей скажут, что это не иллюзия, а что там есть сознание, душа. Другая скажет: нет, это имитация, очень близкая к подлиннику. И вы понимаете, ну, действительно, а что делать, если такое существо придет и попросит крещения?

И к чему вы пришли, в конечном итоге?

Ну, на тот момент, когда была та дискуссия: однозначно крестить нельзя. То есть а кого крестить-то? Там нет вот этого «кто».

Да, конечно.

То есть это пустое место. С одной стороны. Но вы знаете, на самом деле последовательное размышление на эту тему заставило меня усомниться в некоторых положениях, которые еще вчера мне казались очевидными. Еще раз подчеркну, первое положение в чем? Что, конечно же, у этого искусственного интеллекта нет никакой ни личности, нет души, нет сознания. То есть там нет вот этого «кто», нет внутреннего мира, нет психического, с одной стороны. Казалось бы, это очевидно. Почему? Потому что имитация когнитивных функций — это исключительно как бы вещественные процессы, здесь нет ничего удивительного. И вот большие лингвистические модели тому подтверждение. То есть можно оперировать словами, можно создавать даже иллюзию смыслов, это всё возможно. И на первый взгляд, возникает такой ответ, что да, когнитивные функции могут быть, но личности там нет. Это первый момент. А с другой стороны, смотрите, вспоминаем первую главу книги Бытия, стих, по-моему, 20-й. «И сказал Господь: Да произведет вода душу живую. Да произведет земля душу живую». И вода, и земля произвели душу живую. Конечно, при повелении Божием. Но вещественный процесс, скажем так, на современном языке, определенная организация вещественных процессов привела к возникновению психического. То есть вопрос становится сложнее и не столь однозначным и очевидным ответом. То есть я допускаю на сегодняшний день, возникновение психического, но, конечно, не на нынешней, так сказать, элементной базе. Это не кремниевые компьютеры должны быть, это должно быть нечто другое. Но представьте себе, создадут, например, вычислительное устройство, подобное белковой конструкции, как в человеческом мозгу. Ну что, разве не возникнет психического? У животного возникает психическое, психика? Возникает, конечно, — у кошек, у собак, белок и так далее. Ну, и у них может, у этих искусственных существ, белковых, если технологии позволят. А они позволят, скорее всего. Ну, так же возникнет психическое. И вопрос становится очень сложным, очень неоднозначным. И он уходит в совершенно как бы другую даже плоскость. Он уходит в плоскость необходимости уточнения, чем психическое человека отличается от психического животного. То есть рангом выше становится вопрос. Разница, безусловно, есть, очень серьезная и кардинальная. Но уже менее очевидная для публики, скажем так.

Понятно. Да, вопрос и интересный, и серьезный…

Серьезный, сложный.

…и, действительно, непростой. А скажите, пожалуйста, вот в продолжение. А если отвлечься от, собственно, тех вопросов, которые развитие науки перед нами ставит, вообще на современный мир посмотреть, вот как вам кажется, опять же главный вызов для христианина, для Церкви сегодня какой?

Потеря веры.

Потеря веры.

Потеря веры, да. То есть человек, например, обретший веру, но интересующийся наукой, в какой-то момент, и я вполне допускаю, что может возникнуть у него внутреннее столкновение знаний, определенных знаний — знаний естественных наук, скажем так, недостаточно глубокое: важно уточнение — и его веры. И что здесь возьмет верх, трудно сказать. Тем более, если человек не заботится о сохранении своей веры, что запросто может быть. То есть, представьте, человек пришел в Церковь, он вдруг обрел веру, находится в таком состоянии новорожденного — ну, я сам переживал это, кстати. (Смеется.) Всё здорово, хорошо. И кажется, ну что может пошатнуть веру, что вообще? Очень просто: страсти. Страсти, которые есть. Если человек будет невнимателен к своей вере, она может начать уменьшаться. Ну, уменьшаться или заслоняться какими-то другими моментами — это сейчас не будем уточнять. Но во всяком случае, приоритет может взять нечто иное в человеке, чем вера. И тенденции и вызов современного мира, мне кажется, один из главных моментов этих тенденций в том, что создаются условия угрозы веры. Ну, не знаю, может, звучит слишком пафосно, но вот мне так кажется.

Скажите, пожалуйста, а вот в личном плане вы можете сказать, что ваша вера подвергалась каким-то вызовам и проходила через сложные периоды? И было ли это связано, скажем, с наукой и вот с тем самым знанием, которое, безусловно, там имеется, ввиду профессионального просто…

Да, да, да, пожалуй, было.

То есть периоды испытаний, грубо говоря, были?

Да, периоды испытаний. И опять-таки, пройдя эти периоды и заглядывая в будущее, я уже понимаю, что надо быть осторожным. Испытания еще не закончены, они продолжаются. И что нас ждет впереди, не знаю. Да, во всяком случае, такие испытания были. И действительно, они связаны с наукой, связаны с биологией. Первое испытание — это испытание дарвинизмом, скажем так, дарвинизмом, эволюционизмом. Но как мне кажется, я достаточно легко преодолел этот барьер, найдя для себя определенные ответы, кстати, в молекулярной генетике. Один ответ очень простой. То есть совершенно очевидно, что знакомство с молекулярной генетикой приводит к выводу, что все геномы — это тексты. У текстов есть авторы. Я очень сжато говорю, это можно, конечно, разворачивать достаточно долго, в определенную лекцию даже. То есть текстовые свойства геномов подчеркивают авторство, то есть творческое происхождение всего живого, — конечно, со множеством уточнений. Сейчас не будем это трогать. Но суть такова, что вот этот корпус открытий молекулярной генетики не противоречит религиозному взгляду на мир, на живое, да, на биологию, вот. Первое испытание прошел успешно. Второе испытание. (Смеются.) И кстати, мне было очень интересно дискутировать и говорить на эту тему — эволюции, молекулярной биологии, как все здорово, мы здесь побеждаем, Дарвин не совсем прав, ну и так далее. А вторая тема оказалась посложнее. И я, честно говоря, долго не решался о ней говорить. Вот тема сознания, между прочим. Да, сознания. Почему? Потому что, действительно, знакомство с подробностями механизмов работы мозга, даже не обязательно здесь самые современные исследования, а знакомство с классикой, например, нейропсихологии. Есть изумительный наш отечественный ученый, Александр Романович Лурия. Вот у него есть прекрасный учебник по нейропсихологии. Вот, прочтя его, можно получить удар по вере. Почему? Потому что в этом учебнике с очень многими иллюстрациями, очень доказательно показывается, что значительная доля, если вообще не вся психическая жизнь человека, определяется теми или иными структурами мозга. Возникает вопрос: а, собственно, а где психика, где душа-то? То есть везде работа мозга. И вот для меня лично это была очень серьезная проблема. То есть, другими словами, за деятельностью мозга было очень сложно увидеть душу. А где душа? Где вот то не метафорическое психическое, о котором говорит Церковь и вера, которое должно быть спасено, где оно? Если всё мое поведение, всё буквально, понимаете, малейшие нюансы, определяется особенностями работы тех или иных структур мозга. Очень серьезная у меня была проблема. Подчеркиваю, не решался вообще даже дискутировать на эту тему. Но помогла философия, кстати. Современная философия. Такой известный австралийский, американский философ Дэвид Чалмерс. Вот у него есть прекрасная совершенно книга на эту тему «Сознающий ум», где он рассуждает о трудной проблеме сознания и прекрасно, прекрасно показывает, что сознание, или наше психическое, не сводимо к мозговым процессам. И вдруг стало всё ясно, просто, думаю: ну, надо же, как здорово. Правда, он не дает ответа, а что же оно такое, наше психическое. Он не дает эти ответы. И как мы сейчас видим, он ушел, так сказать, в другую сторону от как бы духовного решения этой проблемы. Но тем не менее вот какое-то такое очень подробное описание проблемы взаимоотношения психического и деятельности мозга, то есть вообще обозначение, что это проблема. Даже есть термин, так называемый существует объяснительный разрыв. Вот есть процессы в мозгу, а вот есть психическое. Понятно, что это как-то два пласта коррелируют друг с другом. Но переход от одного к другому на сегодняшний день совершенно неочевиден. Вот между ними определенный объяснительный разрыв. И это очень хорошо проиллюстрировал Дэвид Чалмерс в своей изумительной работе.

Ну, я так понимаю, что и вопрос свободы воли здесь находится.

Безусловно. Да понимаете, здесь все вопросы, ключевые вопросы, собственно, богословия и вопросы веры. Но на примере вот этой работы, этого философа я увидел, что, конечно же, заслуги Александра Романовича Лурия прекрасны, изумительны. Но они не позволяют, все эти работы и наблюдения не позволяют отождествить, подчеркиваю, не позволяют отождествить психическое с процессами, физико-химическими процессами в мозге. Вот тождество провести нельзя, ни в коем случае. И психическое по-прежнему остается таинственно, загадочно, значимо. И решение, как бы объяснение психического, совершенно комплементарно всему тому, что говорили святые отцы. То есть они правы. Значит, весь наш богословский христианский контекст верен. И вот вера, короче, выиграла.

НАДЕЖДА

Скажите, пожалуйста, вот, раз мы о философах заговорили, у Константина Леонтьева есть мысль, о том, что наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе. Ну, он, понятно, он не имел в виду, что не нужна польза. Но вот мнение такое, отчасти идущее вразрез с тем, как сегодня развивается. Вот у вас какие чувства эта мысль вызывает? Что вы думаете по этому поводу?

Вот, вы знаете, априорно я согласен с этой мыслью. По крайней мере, это характерный путь, как мне кажется, русской науки. Вот тенденция к тому фундаментализму, фундаментальная наука, познание глубинных основ тварного мира, что само по себе интересно. А прагматика, и польза, и технология, это всё через запятую — это потом, всё потом. Кстати, ни в коем случае нельзя это отрицать, что наука, я считаю, все-таки может приносить пользу, может быть источником новых технологий. Но наверное, это и не самая главная задача. А вот, к сожалению, возвращаясь к вызовам, вот один из вызовов — это всё фундаментальное знание, в том числе вот в этих тематиках естественных наук, фундаментальное знание обратить — в кавычках — в полезные технологии. Квантовые компьютеры, сверхзвездолеты и так далее. Я не противник, нет. Но здесь очень серьезные угрозы. Очень серьезные.

А угрозы какие?

Спасения опять-таки. Спасения. Понимаете, казалось бы, все эти технологии могли бы работать на благо. А что такое благо? Ну, развитие души, развитие, то есть движение в сторону обретения чистоты души. Ну, в целом — спасения. К сожалению, нет, нет. Все технологии, направленные на пользу и на комфорт, комфорт, так или иначе на самом деле способствуют развитию и культивированию страстей. Удобнее, быстрее, вкуснее, полезнее — ну и так далее, и так далее. Если рассмотреть внимательно все вот эти вот аспекты приложения технологий к нашей жизни, мы увидим, что, несмотря на всю их пользу… Я сам люблю машины, я пользуюсь автомобилями, очень удобными. Но, вы знаете, в целом, наверное, они способствуют развитию страстей.

А вот, отче, как вы думаете, а можем ли мы… ведь это вот, ну, скажем, ту ситуацию, которую вы описываете, как раз для русской философии такая очень характерная рефлексия по этому поводу, когда славянофилы уже писали о вот этой разобранности современного человека и, собственно, о ненормальности этой ситуации. Я недавно перечитывал «Категории средневековой культуры» Гуревича, где он пишет о том, что средневековая культура, в том числе и западноевропейская, он, собственно, ее описывает, вот эти разные сферы культуры, которые сегодня для нас автономны — экономика, бытовая культура и так далее, — у них нет своего языка, он говорит. Они все завязаны на вот такой глубинный теоцентризм средневековый, и всё имеет отношение как раз таки и оценивается по шкале «способствует спасению — не способствует». Сегодня всё перевернуто, и даже вот этого мостика нет, они настолько все в своем языке и своей автономности, что как можно соотнести? Вот как объяснить современному человеку, который даже может согласиться с тем, что надо спасать душу, но он скажет: ну я же в воскресенье хожу, спасаю душу. А при чем здесь машины и прочее, прочее? Мы понимаем, при чем, потому что страсти, то, о чем вы говорите. Вопрос: вот в современной культуре, где обособленность этих сфер культурных, уже очень много столетий им, мы можем надеяться на какой-то вот этот общекультурный контекст, куда это всё можно погрузить? Или это перевернутая страница и нужно какие-то другие варианты искать. Я не знаю, насколько мне удалось сформулировать мысль…

Мне кажется, что я почувствовал ваш вопрос. (Смеются.) Скорее не понял, а почувствовал. Ответ такой. Возможно — в контексте понятия «Святая Русь». Вы знаете, если это взять за основу и если это станет ядром жизни, смыслом глубинным, притягательной силой, скажем так, то всё остальное возможно. Послушайте, ну а Господь же говорит: «Ищите Царство Небесное, а всё остальное приложится». Приложится, конечно. Мы же не против компьютеров и машин. Квантовые — ну пусть будут квантовые компьютеры. Быстрее летают, гиперзвук — пожалуйста, давайте десять гиперзвуков сделаем. Кто ж против-то! И главное, чтобы это было прилагательным — прилагалось, а не заслоняло Царство Небесное и вот понятие «Святая Русь», вот о чем мы говорим с вами. Я считаю, возможно, синтез возможен, возможен. Правильная расстановка приоритетов. Но все-таки, вы знаете, в условиях реального присутствия страстей опасность всегда существует. Опасность — она существует. Но противостоять всему этому — только Церковь может противостоять. Вы знаете, действительно, ну а как противостоять страстям-то? Да еще тем более в условиях их умножения за счет вот этих совершенных технологий. Вот роль Церкви здесь всё больше и больше возрастает, которая, во-первых, разъясняет, что страсти тебя губят. Во-первых. А во-вторых, а может, даже не во-вторых, имеет методы — методы, я так говорю, знаете, условно, ну, таинства — противостояния страстям. Больше ни один из институтов этими инструментами не обладает. Как я объясняю прихожанам, ни полиция, ни милиция, ни поликлиника — никто тебе не даст этих инструментов противостояния страстям. Ну ничто исповедь заменить не может. Психотерапия исповедь заменить никак не может, потому что исповедь — это таинство. И одним словом, значит, в условиях нарастающего приоритета технологий роль Церкви, если мы хотим, чтобы цивилизация существовала, также должна возрастать.

Поскольку вы упомянули психотерапию, и сегодня это чрезвычайно модно и распространено — и психология, психотерапия, и, кстати, и в среде духовенства тоже нередко это пользуется таким интересом.

Да.

Есть и критическое отношение, есть и такое, мягко скажем, не критическое. Вот как вам кажется, а здесь есть какая-то… ну, понятный критерий? То есть, условно говоря, вот к вам пришел человек на беседу, вы с ним беседуете и понимаете… То есть есть ли ситуация, при которой вы скажете «а вам лучше вот с этим вопросом сходить к психотерапевту»? Вы допускаете такое вот развитие сюжета?

Безусловно, да, допускаю. Когда-то был против. А сейчас понял, что да, есть такие конкретные нюансы, запутанности внутреннего мира человека — не в смысле квантовой запутанности… (Смеются.)

Ну, понятно, да.

…а перепутанности, Что опытный психолог может подсказать такие ключевые моменты, которые помогут человеку разобраться в самом себе. И кстати говоря, правильно исповедоваться. И даже правильно исповедоваться. То есть, подчеркиваю, психолог не может заменить исповедь — таинство незаменимо психопроцедурами очевидно. Но психолог может дать определенные подсказки — при желании человека.

Но это должен быть православный человек, этот психолог? Или он должен понимать хотя бы вот это…

Вы знаете, я одно время был противником вообще термина «православная психология».

А я не сказал «православная психология», я сказал «православный человек». То есть этот психолог должен быть православным человеком. Я тоже противник…

Ну, там есть свои нюансы.

Да.

Психолог должен быть православный человек. Ну, лучше бы да, лучше да. Ну, я знаю конкретные ситуации, конкретные примеры, когда не православный психолог давал рекомендации, советы, ну явно идущие в обратную сторону от спасения. Явно, так сказать, усугубляющие… То есть, кстати, в чем там была суть. Одни страсти перекинуть на другие, одни страсти заменить другими. Но очевидно это не решение проблемы. А с точки зрения такой обывательской психологии — да, временное решение проблемы. Да, одно заменить другим. Но мы понимаем, что это в обратную сторону от спасения. То есть хорошо бы, чтобы психологи были верующими православными людьми. Так бы хорошо. Но это не очень реально, кажется.

А вот для того чтобы священник почувствовал и понял то, о чем вы сказали, что некая запутанность, которая требует, что называется, вмешательства другого специалиста, чтобы он это смог определить и не отправил в ненужной ситуации, у него должны быть какие-то базовые знания о современной психологии? То есть в это надо там семинаристов погружать в какой-то степени? Ну, чтобы дать картину какую-то вот…

Ну, скажу так: хорошо бы, хорошо бы. Но вот в чем проблема-то. Вы знаете, общаясь с психологами на конференциях, не раз приходилось слышать от психологов, профессионалов, что единой психологии нет. Вот в чем дело-то, вы понимаете. Если была бы такая единая картина, единая структура психического. Но ее нет.

Ну, это для многих наук свойственная такая ситуация.

Да, для многих наук свойственна. Но, пожалуй, особенность интерпретации в области психологии развита слишком сильно. И подчас вот эти вот интерпретации выдаются за какие-то уже такие фундаментальные теории. Что неверно. То есть, одним словом, мы с чем сталкиваемся? С проблемой подлинной антропологии. Как устроен человек. Причем нас интересуют не просто теории, а как это на самом деле. Ну, он же как-то устроен на самом деле. (Смеется.)

Да.

То есть, значит, возникает проблема построения подлинной антропологии. Ну, условно говоря, психологии, и хорошо бы в психологическом еще контексте, то есть с уточнением понятий «душа», «тела», их взаимодействия и так далее. Из чего состоит душа, как она устроена, какова ее структура и так далее, и так далее. Кстати, я считаю, что в принципе это возможно. Это возможно. Локально. Маленькое уточнение: локально возможно. (Смеются.)

Ну вот я как раз хотел про это спросить. Я не знаю, об этом же это или нет, но вот у великого физика XX века Фейнмана, у него есть мысль, вот в этих, по-моему, знаменитых «Фейнмановских лекциях о физике», он говорит, что «любое знание научное — ну, понятно, что он говорит, прежде всего имея в виду, видимо, физические знания, — это лишь какое-то приближение к истине», говорит он и тут же делает, на мой взгляд, важнейшую оговорку: «вернее, к тому, что мы считаем истиной».

Прекрасно. Да, к тому, что мы считаем истиной. Вот это очень важное уточнение. Но при этом хочется дополнить, что все-таки приближение к подлинной истине (хотя не знаю, нужно ли это прилагательное — подлинная истина), то есть приближение к истине возможно, но за счет чего? Благодатью. Благодатью. То есть, как это ни странно, мы приходим к выводу, что подлинное научное познание, причем таких глубинных моментов, как устройство человека, невозможно без благодати. И кстати, эта мысль не выдумана, она есть и у святых отцов. Ну, кстати, у Лосского, сегодня вспоминали, который прямо говорит, что сознание зависит от благодати. А, действительно, возникает вопрос: а вот я смотрю на мир, а что я вижу: иллюзию или нечто подлинное? То есть возникает вопрос об иллюзорности или подлинности моего восприятия. И второе: от чего это зависит. Я могу впадать в иллюзию? Да. Если я хочу есть, я думаю только о еде. Ну, это совершенно очевидно, вот это мое желание, моя страсть — она формирует определенный контекст восприятия всего. Ну, значит, в этой связи…

Как любит шутить одна моя знакомая, голодный мужчина социально опасен. (Смеются.)

Ну, примерно так, да. Но мы видим совершенно другое. Значит, кстати говоря, если мы возьмем вот этот пример, и, так сказать, в пределе что получается? Что видение истины, или подлинной картины мира, оно очень тесно сопряжено с отсутствием страстей, с бесстрастностью. Вопрос: как достичь бесстрастности? Ну, только благодатью. Я сам свои страсти победить не могу.

Ну, тут мы уже используем аргумент, который, условно говоря, для внешних не будет работать.

Да.

Потому что…

А я и говорю: подлинная антропология возможна, но локально. (Смеются.)

Но вы привели замечательный аргумент, что как-то же человек устроен, да. Значит, должно быть и понимание того, как он устроен. Возможно, в теории хотя бы.

Да, понимаете, верно. Да, он как-то устроен. Но… Понимаете, когда мы касаемся каких-то поверхностных моментов вот этого устройства, здесь… вот так, в пределе, все, скажем так, все согласятся. У человека есть две руки, две ноги, одна голова — все согласятся.

Да.

У человека есть мозг. Согласится уже, наверное, не 100 процентов, а 99 процентов. (Смеются.)

Но Лурия нам объяснит о том, как он работает.

Да. Погружаемся глубже. Кто-то скажет: у человека, кроме мозга, есть психика. Согласится уже, наверное, не 100 процентов исследователей, 50 процентов (ну, я утрирую) скажет, как (нрзб — Дэниел Беннет?) скажет: нет, психики нету. Нету психики, это иллюзия. Смотрите, то есть вырисовывается такая картина, определенная тенденция. То есть чем глубже мы погружаемся в устройство человека, в антропологию, тем неочевиднее, как бы так, необщепринятее, непопулярнее становятся некоторые моменты. И вот не знаю, можно ли так сказать, но это объективная реальность. То есть не все смогут принять подлинную конструкцию и подлинное устройство человека.

А я, знаете, вот в связи с этим у меня такой вопрос возникает. Ну, для нас сегодня, и я, собственно, как… ну культурологически рассматриваю науку, искусство и религию как самостоятельные отдельные способы познания мира. Не альтернативные, то есть ты не должен выбирать, но при этом не пересекающиеся. Но коль скоро, когда мы говорим «чем глубже, тем меньше согласятся», мы имеем в виду вот этот самый научный язык, то есть приближение к истине, а точнее к тому, что мы считаем истиной. И я тогда задаю себе вопрос, на который я раньше говорил, что это невозможно, а именно: вопрос о создании некоего нового языка. То есть я считаю, что, конечно, ввиду автономности этих способов познания… ну, не нужно, условно говоря, не нужно искать в книге Бытия антропогенез. Это некая религиозная символическая книга, где фундаментальные смыслы изложены, где есть ответ на вопрос не как появился человек, а для чего он появился. И собственно, наука на этот вопрос не отвечает, а вот религия отвечает. Но коль скоро мы понимаем, что наука в каком-то смысле вот в этом своем языке все время будет приближаться даже не к истине, а к тому, что она считает истиной, и чем глубже, тем меньше вот этих согласных с универсальными ответами, не ставит ли это вопрос о возможности и необходимости некоего нового языка, где вот эти отличия научного, религиозного — как некоего идеального типа — и художественного перестанут существовать, которые вроде бы для нас сегодня очевидны? Или это какая-то футурологическая ересь? Что вы думаете? Какой-нибудь синтез возможен, при каком-то развитии будущем или в эту сторону…

Ну, Владимир Романович, вот к вам встречный вопрос. Можно ли придумать новый термин, описывающий, что такое благодать? Ну, наверное, можно, слово новое придумать, новое звучание, новый знак. Но от самой сути мы никуда не денемся, понимаете. Вот есть благодать, то есть есть нетварный Свет, есть Божественная энергия. Вот само это понятие, как бы мы, какие бы мы знаки для этого понятия, для этого смысла ни придумывали бы, вопрос: все ли смогут принять этот смысл? То есть наличие нетварных Божественных энергий, которые являются важнейшей составной частью, в том числе и природы человека. Ну, со многими уточнениями.

Да-да-да, понятно. Да, хорошо.

Но без них очень многое в человеке вообще необъяснимо и не решается. Да и не только в человеке, вообще в мире. Ну, конкретно в биологии вот этого очень много, кстати говоря. Моя любимая тема.

Да.

Вот по поводу нового языка. Слово придумать можем, а смысл новый — он не новый, он как был, так и есть. Царство Небесное внутри вас. Все ли способны принять этот смысл? Очень не уверен в этом.

Да.

Не все.

ТЕРПЕНИЕ

Понятно, что мы традиционно рассматриваем терпение как некую добродетель. Можем так сказать

Да.

А значит ли это, что нетерпение — это грех?

Вот сложная тема. Вот если бы я был терпелив сам, я бы всё объяснил. (Смеются.)

Да. И сказали бы: да, конечно.

Кстати, недавно был фильм о президенте. Его спросили, хочется ли ему, так сказать, не помню, как там звучал вопрос, ударить иногда, вмазать? Он сказал: да, хочется. С этим борется. (Смеются.) Кстати, терпит. Терпит, да. Выходит, терпит. Да, терпение спасительно, добродетельно, вне всякого сомнения, да. Вопрос: есть ли пределы? Да, пределы есть. И дело в том, что множество контекстов терпения, да, говорит о том, что, действительно, необходимы определенные поправки и определенные уточнения, о какого рода терпении, о какой форме терпения мы с вами говорим. Есть терпение, например, то, о котором говорил Лев Толстой, — это ересь, например, ну, так сказать, в его понимании. Терпение вспоминаю, о котором говорил Христос. Вы знаете, если честно, Владимир Романович, вот пока для меня эта тема сложная. Вот просто сложная. Не смогу развернуто ответить на этот вопрос. Безусловно, терпение — важнейшая добродетель и ценность. Но надо ли терпеть, когда в твой дом врываются враги и хотят разорить и уничтожить твою семью? Нет, уверен, надо взять в руки оружие. Вот здесь другое.

Ну, здесь-то как раз, мне кажется, более-менее понятно, такие вещи.

Да. Вот да, где применить терпение. Когда речь идет о терпении страстей твоих ближних — не собственных, а твоих ближних, которые тебя задевают. Человек, например, неправ, вот видишь, что он неправ. Ну, не будем обсуждать, действительно, истинность этого момента: кто прав, кто неправ. Допустим, он действительно неправ, но ты принимаешь его, терпишь. Это необходимо, с христианской точки зрения совершенно необходимо. Ну вспоминаю апостола Павла: «Друг друга тяготы носите». Без терпения совершенно невозможно.

Ну, вот у меня был один гость. И он… я там деталей не уточнял, но он рассказывал об отношениях с братом, с родным, который, я так понимаю, человек неверующий и вообще экспериментирующий с разными форматами, так сказать, преображения сознания, если я правильно всё уловил. И он говорит: я многие годы пытался его… ну, как-то подсказать, убедить, переубедить и так далее. И говорит, сейчас пришел к тому, что я должен эту ситуацию отпустить и принять его, в том числе и в его вот этом постоянном стремлении к саморазрушению. Тяжелый очень вывод, который я вот до сих пор, я вот не могу его принять. Вот вам… ну, у меня такой двойной вопрос. Понятно ли вам, о чем он говорит? И второе: насколько христианин имеет право на такое принятие ситуации?

Да, вы знаете, понятно. Причем за последнее время я сталкивался с такими ситуациями, когда, да, видишь, человек падает. Здесь ничего невозможно, словами, действиями — ничем не помочь. Кстати, помочь можно. То есть можно помогать, знаете, чем — молитвами. Молитва. Вот. И для стороннего наблюдателя это будет выглядеть, если молитва втайне, это будет выглядеть как бездействие.

Ничего не делаете, вы равнодушны…

То есть я как бы ничего не делаю. На самом деле я делаю, я переживаю, мне больно за это человека. Да, очень важен момент неравнодушия. Мне за него больно. Но что я делаю — я молюсь, в себе тайно, так сказать, скрыто от других, что может быть воспринято как бездействие, но бездействием не является. Вот, молитва. А внешне кто-то скажет: да, вот, он попускает человеку как бы находиться в своем падении. Но мы здесь полагаемся на волю Божию. Я просто понимаю, что догнать и причинить добро — это неправильно. (Смеются.) Вот вы понимаете? Человек его не хочет принять, твое добро. Здесь нужна, действительно, помощь Божия, просто Промысл Божий. И мы обращаемся к Богу: Господи, помоги этому человеку. И Господь знает как. Вот. Другое дело, возникает совершенно другой вопрос: от чего зависит эффективность молитвы? Как бы помолиться так, чтобы сразу раз — и помогло. Это возможно? Да. Читаем патерики — возможно. Есть, кстати, удивительнейшие примеры. Вот у Игнатия Брянчанинова в «Отечнике» просто фантастический пример есть силы молитвы. То есть сильная молитва возможна, делаем вывод. Вопрос второй: от чего зависит? Это такой большой вопрос. И именно обладая сильной молитвой, вот этому падающему человеку можно было бы и помочь. Не словам и действиями, что часто бывает совершенно бесполезно, хоть кол на голове теши. А молитва — вот молитва может как-то помочь.

А вот еще одна ситуация. Мы часто говорим, что это вот такое фундаментальное положение нашего, так сказать, восприятия жизни и отношений, что мы разделяем человека и поступок, грех и грешника, и что христианин — он не может как-то соглашаться с грехом, он должен давать ему оценку, но грешника мы должны любить, терпеть и так далее. Но это вот в теории. А на практике порой люди говорят, что я человека не осуждаю, я про грехи его говорю. Вот как здесь понять, где ты должен, что называется, молчать и молиться, а где ты должен, ну, может быть, действительно, опять же, может, это пафосно прозвучит, но возвысить свой голос против какого-то грешного поступка и что-то сказать?

Ну, как понять. Господь подскажет, если ты обращаешься к Богу. Да, вот, здесь как бы задача человека услышать, а что тебе Господь говорить. То есть я сам начинаю действовать или я прошу помощи Божией. Да, вот как понять. Вот благодатью. Господь подскажет. Но одно дело: человек один услышит, другой не услышит. Помните, как в Книге Царств, когда пророк Илья молился: где Господь? В веянии тихого ветра. Да, все ли могут услышать веяние тихого ветра? То есть речь идет об очень тонких моментах, которых человек может и не услышать и не узнать. То есть невозможно дать единого алгоритма рецепта, как услышать волю Божию. Нет, хотя можно. Хотя можно, можно, да. Ссылаюсь на святых отцов. Например, на святителя Григория Паламу. Да. Углубление в свой внутренний мир, забота о его чистоте может человеку помочь услышать голос Божий. Ну, собственно, это и есть старчество. Вот старцы, они же есть, да. Вот к нему приходишь, ну, или приходил раньше, сейчас их меньше, конечно. Он же давал тебе точный ответ. И мы же знаем с вами, что он не от себя же давал, он же не придумывал ничего. Он слышал слова Христа и просто тебе их передавал, понимаете. Ну, он умеет их слышать. Вот, и я думаю, что немногие могут похвалиться тем, что умеют слышать голос Божий. Здесь уже надо работать над собой, а не над ближним своим. (Смеются.)

Ой, какие хорошие слова, отче дорогой. А скажите, пожалуйста, вот я, знаете, тоже меня не отпускает одна фраза, которую мой гость сказал, священник. И я к ней все время возвращаюсь, но с очень разными восприятиями и оценками. Я что-то у него спросил по поводу его понимания нынешней ситуации людей в Церкви, нравственной и так далее. И он мне, вот он стал отвечать и говорит: вы знаете, от, я … я не помню точно, 20 лет он в сане, что-то такое. Ну, в общем, не первый год, и даже не первое десятилетие. И он меня спросил: «Как вы думаете, сколько людей ко мне приходило с вопросом евангельского юноши: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ну, я говорю: «Ну, я не знаю…» Он говорит: «Ну, вы понимаете, что у меня сотни, тысячи людей вот за эти годы. И вот сколько раз приходили?» Я говорю: «Я не знаю». Он говорит: «Два раза». Два раза пришли люди с вопросом вот таким. А то нам что-то… ну, намного более такие простые, понятные. И я вначале так, что называется, возмутился: ну, как же так! Ну, возмутился — в смысле по нашему поводу, что мы и в Церковь не за тем приходим. С другой стороны, потом с кем-то я это обсуждал, кто-то мне сказал, что вообще человек должен еще дозреть до этого вопроса, потому что тот же юноша — он же много чего уже сделал и от юности много чего сохранил. То есть это не первый был его вопрос, да?

Да.

Вот, собственно, у меня даже нет выраженного здесь… выраженной формулировки. Я хотел просто с вами этим поделиться и на эту тему порассуждать. Как воспринимать вот эту вот… что вот два человека всего пришли? Как часто вы слышите, короче говоря, правильные вопросы? Мы сейчас говорили о том, чтобы вам услышать ответ от Бога, а тут еще — а с чем к вам приходят? Может, к вам приходят, я не знаю: благословите ладан пососать — голова болит, или что-нибудь освятить, или куда-нибудь поехать, или еще что-то.

Ну, вот, к сожалению, вы правы, контекст совершенно верен, это всё актуально, это больно. Что больно? Мало людей, интересующихся Царствием Небесным. Кстати, вот, вспоминая сетования, помните, старец почил, отец Николай Гурьянов, его сетования. Он не мне это говорил, одной женщине. Он посетовал, что вот с какими вопросами приходят люди — ну, с бытовыми, с житейскими. Да, они важны, безусловно, это всё важные вопросы: делать операцию — не делать, разводиться или жениться и так далее. И нет им числа, этим вопросам. Но старец посетовал, да. А много людей, которые спрашивают: батюшка, как научиться молиться? Да, батюшка, а как спастись, а как побороть ту или иную страсть? Вот этого мало. Да, можно ответить, что до этих вопросов надо дозреть. Но мне кажется, одна из задач Церкви — помочь людям дозревать в этих вопросах, ставить перед людьми эти вопросы. Насколько тебе реально Царствие Небесное? То есть что это такое для тебя вообще — метафора или это что-то серьезное? Кстати, обратите внимание. Вот Евангелие с чего начинается. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» Христос начинает с того, что есть Царствие Небесное, вы забыли об этом. Вы понимаете? То есть это совершенно подлинное, ну подлинное явление — Царство Небесное. А для кого оно сейчас актуально? Ну, я уверен, для многих актуально. Но много ли таких людей, для которых это, действительно, подлинно актуально. Боюсь, что немного.

Да, мы любим говорить про традиционные ценности. Для которых это ценность хотя бы. Что, вот…

Да. Вы понимаете, а вот, действительно, много людей, для которых это не метафора, вот это понятие Царства Небесного, а это же реальность. Понимаете, это неустранимая реальность. Более того, Христос говорит: «Оно в тебе есть». И тут же добавляет: «Ищи его». То есть оно есть, но оно неочевидно, его надо искать. Почему надо искать, это второй вопрос, чем обусловлены эти поиски, почему оно неочевидно, собственно, почему его так вот не потрогаешь, Царство Небесное. Но самое важное, что оно есть. И трагедия всего человечества в том, что человечество в определенный момент потеряло это Царствие Небесное, которое есть. А его задача — его найти, обрести и попасть туда. Вот. И потеря актуальности этого вопроса, о Царствии Небесном — это трагедия. Это трагедия. Если мы полностью потеряем актуальность этого вопроса — всё. Вообще бессмысленно существование всего человечества, понимаете. А это же одна из главнейших задач Церкви — проповедь о Царствии Небесном. Да в тебе есть Царствие Небесное, ты его теряешь. Спасайся. Это очень серьезная тема. Ну, вот, вы верно заметили:мало, мало людей. И вот эта доля мала. И одна из наших забот именно о постановке вопроса актуальности вот этой темы, актуальности Царства Небесного. Где оно, ты вообще думаешь о нем? Оно же неустранимо. И вообще — заботишься? Значит, попытался вообще разобраться, что это такое? И попытался искать Царствие Небесное? И где эти поиски, и какова методология этих поисков? Ну и так далее. Здесь очень, кстати, очень много интересных вопросов, очень много. А подчеркну самое главное: оно реально. Потеря интереса к Царствию Небесному — это катастрофа, вы понимаете. То есть может быть, ну, боюсь таких вообще пафосных фраз, слишком, может, утрирую. Но на самом деле это так, да. А в чем еще смысл жизни-то? А как? Вот человеку дано Царствие Небесное. Человечество его теряет, вообще забыло о нем, думать не хочет. Кстати, Всемирный потоп-то, да, Господь наводит потоп на землю, почему? Вот читаю: да потому что все мысли людей во всякое время стали зло. То есть, понимаете, люди в своих мыслях, я даже не говорю про действия, вообще отвернулись от Бога, полностью отвернулись от Царства Небесного и как бы свои актуальности заменили совершенно земными, прагматичными актуальностями, что на самом деле есть ничто, движение в ничто, в небытие. Мне кажется, куда-то мы зашли очень высоко…

Нет-нет, это очень… это как раз… я вам очень благодарен.

Но вы знаете, это очень интересно. Вот я желаю всем, чтобы это стало интересным, Царствие Небесное, понимаете. Это же не метафора. Оно на самом деле есть. Или не веришь? Да читай «Добротолюбие», там всё это описано. Читай жития святых отцов. Они касались его.

А будут читать? Сложное чтение.

Вы понимаете, вот вопрос интереса, откуда берется интерес.

Но мы «Добротолюбие» не сделаем предметом массового, даже не массового, даже чтобы семинаристы все читали, не сделаем.

Вы знаете, вот личный пример. Когда только пришел в Церковь, ну, конечно, вот такой момент, просто такой, ну, экзальтации. Но все-таки в хорошем смысле. Подошел к батюшке, говорю: «Батюшка, благословите читать «Добротолюбие»». Он говорит: «Благословляю». (Смеются.) Реально я его стал читать лет через 25, после этого благословения, понимаете. Почему? Открывал, пытался читать — мне не интересно. И вот я себя, знаете, на чем поймал. Почему мне не интересно? А мне казалось, это банально. Мне казалось, что все то, что написано, банально, очевидно, то есть нет каких-то специфических изюминок. Ну, я их не видел, конечно. Ну, и не интересно в этой связи. То есть я потерял интерес, очень быстро остыл.

Не Лурия, в общем.

Да, не Лурия. Лурия — там всё конкретно: нейрон туда, нейрон сюда. А здесь какие-то общие слова. Как мне казалось, общие, понимаете. То есть я был не готов воспринять вот те жемчужины, которые есть в «Добротолюбии». Это ценнейший текст, это просто ценнейший. Но до них надо дозреть. Вот через 25 лет обратился к «Добротолюбию». Так оно всё о Царствии Небесном, о том, как его достичь, как его найти, как к нему прикоснуться, понимаете. Но читать его, действительно, могут не все. Кстати, в определенном смысле вот что такое «Добротолюбие»? Это же как бы уже толкование исходного текста. Ну, например, евангельского текста. А на сегодняшний момент необходимо толкование этого толкования.

Вот.

То есть следующая редукция, следующее приближение.

Но, может быть… вот я как раз об этом хотел спросить. В это же есть тоже проблема.

Да.

Я, знаете, я что имел в виду. Я когда-то… мы брали интервью для «Фомы» для нашего у Сергея Сергеевича Хоружего. И оно так по-журналистски бойко называлось: «О психоанализе за полторы тысячи лет до Фрейда». И он там, в частности, высказал мысль, что те якобы или какие-то, действительно, открытия психоанализа, то, с чем мы можем согласиться, для святоотеческого наследия хорошо известны и сильно заранее о природе человека, они были уже сказаны, но на том языке и в том культурном контексте, который созданной новоевропейской наукой не воспринимаем. И вот — ну, я сейчас уже не помню, говорил ли это Хоружий или уже я домыслил, — но вот одна из проблем, которую, в частности, скажем, наши славянофилы ставили, это… вот у Киреевского это точно есть, в его размышлениях, что надо вот это наследие святоотеческое, чтобы оно было, не отрицая, значит, современную европейскую науку, но чтобы оно стало понятно человеку, который сейчас говорит, мыслит по-другому. Ну, собственно, то, что вы сказали: вы читаете, то естьи вы не понимаете этой ценности. У меня вопрос. У нас есть два пути. Либо мы воспитываем людей, которые через 25 лет дорастут и, дай Бог, откроют, прочитают и поймут, и таких будет всегда меньшинство. Либо мы совершаем некую попытку толкования толкования. Есть, это является актуальной задачей?

Да.

«Добротолюбие», я не знаю, на современном языке. Возможно ли это вообще?

Да, я считаю, что это возможно. Это, действительно, серьезная задача — толкование толкования. Это необходимость. И я считаю, что это совсем не бессмысленно, это надо делать, это возможно. То есть совсем не обязательно ждать, когда человек дозреет через 25 лет. А он может и не дозреть.

Может и не дозреть.

А он может пойти в другую сторону. Значит, наша задача, если мы это поняли, если мы это увидели, попробовать адаптировать вот эти вот смыслы. Ну, что значит — адаптировать. Донести до современного человека в его падшем состоянии, ну, и в моем тоже падшем состоянии, понимаете. Ну, если ты понял, прикоснулся, ну попробуй объяснить. Как физики-то говорят, так сказать, если тебе теория ясна, ты можешь на пальцах объяснить ребенку даже квантовую механику. Ну, я немножко утрирую. (Смеются.) Ну, то есть, в принципе, это как бы возможно. Добавим: это необходимо. Это необходимо делать, понимаете. И здесь вы правы, как бы задача нового языка. Ну, слово «новое» сейчас, это нужна коррекция. Но как бы поиск этого языка, поиска такого языка, поиска таких каналов, которые смогут донести вот эти истины до современного человека. Истины ведь никуда не делись. Они остались. Царство Небесное есть. Понимаете, то, о чем говорил Христос, это всё есть, это всё актуально. И беда человека в том, что эта актуальность для него обнаружится в тот момент, когда он выйдет из своего тела и когда ничего сделать уже будет нельзя. Он скажет, извините: елки-палки, вся жизнь прошла напрасно, не туда шел. А сделать уже ничего нельзя. И, если мы с вами это понимаем, действительно, одна из задач — донесение этих истин, этих смыслов до современного человека, используя современные понятия. Не меняя, конечно, исходные смыслы.

ПРОЩЕНИЕ

Вы как-то в одном интервью сказали, что вот образ Божий имеется и у душевнобольных людей, только он из-за поломок, недугов становится от нас скрыт. Вот я здесь хотел уточнить. Ведь здесь можно эту фразу понять, и можно на это посмотреть как то, что что-то в человеке, вот этом душевнобольном, из-за его поломок. А можно и… я это вначале прочитал как то, что из-за наших поломок и недугов мы в человеке в определенном состоянии не видим образ Божий. Это знаете, как я недавно читал какую-то книжку про память, и там автор пишет о том, что вот… ну, есть же такое, и я сам нередко так считал, что человек — это память. Ну, ты не помнишь чего-то, значит, этого нет. И она как раз там говорит, что… ну, там заболевание, когда человек тотально забывал тут же, и десятилетиями ученая какая-то наблюдала этого больного, и он с ней каждые пять минут знакомился.

Да, это известный случай.

Но вот эти пять минут он был… это был человек. Он эмоционально реагировал на то, что она говорила и так далее. То есть там, конечно, есть вот этот образ, и все эмоциональные реакции ему были присущи. Просто он через пять минут забыл, кто это перед ним и… То есть чьи вот это поломки и недуги-то? Они, может быть, наши, может быть, из-за…

Ну, они обоюдные. И наши, ну, и, конечно, вот этого страдающего человека, безусловно, и с той, и с другой стороны. Вообще, если мы вспоминаем, опять вспоминаем святых отцов, одно из требований как бы к духовному росту — это вúдение в другом человеке Христа. Причем, не просто Царствия Небесного, а Христа, что сейчас может многими людьми вообще, так сказать, не очень глубоко восприниматься. Христа, понимаете. Ну, давайте немножко…[12] Царство Небесное. То есть в любом человеке есть априори Царствие Небесное. Вот должны признать как постулат, непреложный. Я подчеркиваю: речь идет не о том, что он может стяжать Царствие Небесное, он его может преумножить и так далее. Но Царствие Небесное априори присутствует. Представьте себе: идем по улице, например, лежит в неподобающем состоянии человек в луже, например. В нем есть Царство Небесное. Не верится, но оно есть в нем. Это же касается и распространяется на психически больных пациентов. Да, у него недуг, у него расколотый разум, у него, я не знаю, биполярное расстройство, все что угодно, у него потеря памяти. В нем есть Царство Небесное. Никуда не делось, оно в нем есть. Почему? Душа есть — есть, психическое есть — есть. Он забывает — да, он забывает, у него определенные нарушения когнитивной функции — памяти, речи, внимания и так далее. Да, всё это может быть. А психическое есть. А душа при этом есть. А где Царство Небесное? А Царство Небесное (я сейчас позволю себе такой тезис небольшой) — это то, из чего сделана душа. В кавычках: это материал души, это ткань души. Я говорю сейчас … (нрзб) кавычки, это, конечно, нуждается в очень многих уточнениях. Но то есть если есть душа, значит, априори есть Царство Небесное. Уточним: человеческая душа. Да, с душой животных немножко там другое, это другая тема. Итак, вывод. Значит, действительно, любой человек, если он человек, если его геном человеческий, если его природа человеческая, он априори обладает дыханием Бога, дыханием Божиим. «И вдохнул Господь в лицо человека дыхание жизни». Причем не Адама, а, заметьте, человека. Значит, на человеческую природу априорно распространяется вот это исходное благословение дыхания Божия. Ну что такое дыхание Божие — нетварная энергия. Что такое нетварная энергия? Ставим знак равенства — да Царствие Небесное. Понимаете, это всё это одно понятие. Конечно, там есть много уточнений, может быть, безусловно. Но это всё буквально тождественно Фаворскому свету, который есть в любом человеке. Есть природа человеческая — значит, есть априори и Царствие Небесное в тебе. Неважно, это как бы еще безусый юнец, так сказать младенец, или это уже старец, убеленный сединами. Просто у старца это может быть осознанно, продуманно, умножено, углублено и так далее, и так далее, понимаете. То есть немножко другая тема. Но и у младенца новорожденного есть Царствие Небесное. Подчеркнем: это и есть глубинная природа психического. Не само психическое, а его ткань. Ну, как мне сейчас представляется. Может, со мной, конечно, не все согласятся. Ну, вот на сегодняшний день мне представляется это именно так.

Вот поскольку у нас тема «Прощение», я хотел бы, может быть, попытаться здесь связать покаяние как один из способов поиска Царствия Небесного, о котором вы так замечательно говорите. И знаете, у меня какой вопрос про таинство Покаяния? Вот вы когда исповедуете, вы себя кем ощущаете? То есть я понимаю, что есть ответ, который сложно обойти, что я только свидетель и так далее. Но вот ваше такое личное, персональное, вот вы кто в этот момент?

Ну, вот реально богослужение. Ну, вот, у нас так в храме выстроено, что исповедь часто идет параллельно, например, богослужению, литургии. Там определенные ограничения временны́е возникают. (Смеется.)

Я это тоже понимаю, да.

Да, это подчас как бы довлеет, что народу много, надо говорить кратко, четко. Когда вижу, что человек начинает растекаться мыслью по древу: не надо мне жизнь твою рассказывать — грехи, в чем каешься, вот в чем каешься? То есть здесь себя ощущаешь в роли такого, простите, не знаю, педагога, детоводителя, человека ведущего за руку, чтобы он правильно исповедовался, грехи называя свои. Ну, собственно, всё, да. То есть я помогаю человеку осознать, увидеть грех, его сформулировать и выразить. Вот в чем моя задача. Иногда, действительно, ощущаешь, что вот не знаешь, кто к тебе приходит, вдруг возникают какие-то слова, к этому человеку совершенно непроизвольно. Надеюсь, от Господа. Надеюсь. Да, действительно, бывает такое вот. Как бы не задумываешься, начинаешь что-то говорить человеку, думаешь: а почему я это говорил, я не знаю. (Смеется.) Может быть, благодать, может быть. А в целом роль священника — ну, кроме, конечно, того, что священник осуществляет таинства, — роль в том, чтобы помочь, помочь сформулировать, правильно выйти на эти ключевые моменты слов исповеди. Вот так вот, упрощенно.

А вот ваши ощущения человека, который исповедуется. Вот оно как-то изменилось, после того как вы стали священником? Вы стали по-другому исповедоваться?

Да, я исповедуюсь. Стараюсь это делать достаточно регулярно. Это очень важно. Это очень важно — регулярная исповедь. У меня была практика, когда я долго не исповедовался, уже будучи священником. И я испытывал очень серьезные сложности и трудности. Короче, рекомендация такая: исповедоваться как можно чаще. И наверное, вам знакомо такое явление: человек когда начинает исповедоваться, поначалу у него много грехов, он всё это выложил, и вроде не в чем больше исповедоваться. Вроде бы, да. А при этом читаешь старцев: «пошел плакать о грехах своих». То есть вопрос: вот это вúдение своей греховности, которая есть. Ни в коем случае не впадайте в иллюзию, что ее нет, она есть, ты просто ее можешь не видеть. Но вúдение вот этой конкретики, греховности присущей, не вообще «я гордый», понимаете, — ну, да, да, понятно, у всех есть эта страсть, — а вúдение очень конкретных моментов. Дело, кстати, очень такое непростое, я сказал бы. И знаете, от чего зависит? От благодати. (Смеется.) Господь сам подсказывает, дает вот те смыслы. Смыслы… ну, что есть грех, а что не есть грех. Вроде банки не грабишь, вроде с соседом не дерешься по лестничной площадке, так что, безгрешен? А в чем грех-то? А знаете, в чем грех? Для себя сформулировал. Что 99 процентов времени своей жизни стою спиной по отношению к Богу. Спиной к Богу, понимаете. И вот проявлений вот этой моей позиции по отношению к Богу — их бесчисленное множество. Еще к этому добавим, вы знаете, еще что мы добавим: «всяк человек ложь». Вдруг вúдение: вот это же истина. Вы понимаете? Ее вúдение в какой-то момент становится очевидностью, во-первых. Что это правда. Понимаете, всяк человек ложь. И проявлений тоже очень много.

А вы как это воспринимаете? Вот это что для вас сейчас значит?

Попробую выразить, не знаю, получится ли. То есть возможно такое состояние, когда, что бы ты ни сказал, вот буквально всё, всё является ложным, всё. То есть ты это чувствуешь. Ну, не врешь вроде, ну да, не врешь. Но всякое слово есть ложь, понимаете, произнесенное, звучащее. Я не знаю, смог ли я передать вот эту мысль. Вот здесь убеждаешься в точности того, что истина — она в молчании. Я имею в виду — пред Богом. Пред Богом. Вот нечего сказать-то, понимаете, ну нечего. Ну, что ты скажешь пред Богом, вот что? Нечего сказать. Так и молчи. (Смеется.) И всякое другое слово будет ложным. Вы знаете…

А вы можете сказать, что вы себя хорошо знаете?

Я могу сказать, что я себя не хорошо знаю. У меня была какое-то время иллюзия, что я себя знаю. Но постепенно житейский опыт и наблюдения над собой привели к выводу, что подчас себя совсем не знаешь. Противоречивость решений ситуаций в этом убеждают. Себя — да, плохо знаешь. Нет, ну в каком смысле плохо знаешь, давайте уточним. Что при выборе между добром и злом, между как бы самоугождением и подвигом выбираешь самоугождение, как правило. То есть к этому склоняешься. То есть обратиться к добродетели на самом деле очень сложно, очень непросто. Это дает только Господь. А сам ничего не можешь, сам только врешь всё. Ну, простите, такие вещи глубинные. Одним словом, я хочу сказать, что абсолютно истинно то, что говорится в «Добротолюбии» и то, о чем плакали святые отцы. Нет, у меня нет такого плача, нету, конечно. Но примерно становится понятным, о чем они плакали, понимаете. Ну, он же никого не убивает, он не грешит, казалось бы, сидит в лесу — ну какие грехи? А он, глядя в себя, видит глубину испорченности, вот эту глубинную ложь, понимаете, до конца неисчерпаемую своими силами, это невозможно сделать. Он этого касается, он это реально видит, он ничего не придумывает. Там нет и тени лицемерия. Это вот вот эта трагедийная такая вот реальность всех нас. Но они-то это видят, а мы не видим, как правило. Ну, исповедовался там, что в пост молочка попил — ну, и всё хорошо. И святой. (Смеются.)

ЛЮБОВЬ

Я правильно понимаю, что у вас же в храме отпевали Пушкина?

Да.

И вы где-то говорили, что это вот наш почетный прихожанин, да, про это.

Да.

И замечательно сказали, что Александр Сергеевич, его творчество — это такое благословение России и наше утешение в сложные времена. И у меня такой вопрос. А как вы думаете, русский человек может не любить Пушкина?

Нет, не может.

Не может?

Не может. Ну, это, конечно, предельная такая теза. (Смеется.) Конечно, в реальности, уверен, многие предпочитают Блока, так сказать, читать и так далее. У меня были периоды, когда я обиделся на Пушкина.

Да что вы!

Да.

А за что же?

А вот я… слушайте, я очень люблю лекции, кстати, Мединского по истории, русской истории. Там была одна лекция, по-моему, с Воронцовым. Пушкин его обидел очень нехорошо в своей какой-то эпиграмме. А он же герой войны 12-го года. Понимаете, меня это так возмутило, думаю: какой нахал вообще.

Как он посмел.

Ну, слушайте, просто нехорошо, чисто по-человечески. Я вот действительно возмутился. И даже у меня вот это возмущение заслонило, так сказать, все величие его творений, даже «Евгения Онегина». Очень люблю это произведение, кстати. Да, вот был такой момент. Авторитет Пушкина в моем внутреннем мире пошатнулся.

Но потом вернулся?

Пушкин, конечно, ну куда нам без Пушкина, ну что вы.

А вот для вас, что называется, мой Пушкин, вот ваш Пушкин сегодня — это кто, это что?

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Вот это Пушкин, понимаете. Это живой человек. Вот, кстати, у нас настоятель нашего храма, он любит подчеркивать, есть, кстати, изумительные у него слова о Пушкине: «Это грешник, но это прощенный грешник». Вот это здорово подметил наш батюшка. Смотрите, ему же Господь дает 48 часов после этого трагического события, вот этой дуэли ужасной. Он живет 48 часов. И он исповедуется. К нему посылают священника, Петра Песоцкого. Кстати, священник из нашего храма.

Да?

Да, да. Храм находится примерно в 300 метрах от дома Мойка, 12, там, где лежал умирающий Пушкин. Ну, там всё это рядышком. И значит, было распоряжение, послали священника, исповедать и причастить Александра Сергеевича. Петр Песоцкий. Пошел, исповедовал, причастил. И вот какая интересная деталь. Он когда выходил от Пушкина, он сказал: «Я хочу умереть, как умирает этот человек». Наш настоятель любит размышлять на тему, что же такое сказал Александр Сергеевич Петру Песоцкому, который был, кстати, капелланом. Батюшка подчеркивает, что это человек, видавший виды, видавший смерть, и много-много чего в жизни повидавший. Чем его можно удивить? И тем не менее он удивляется, он восхищается исповедью Пушкина. И выходит заплаканный, представляете. Этому есть свидетельства. Что же такое сказал Александр Сергеевич? Но это останется тайной.

Да, конечно.

Вот важен сам факт. Да, грешник, но прощенный. Вот сам факт такой исповеди, искренней, глубокой, свидетельство священника, говорят о милости Божией к нашему великому русскому поэту. Ну, Пушкин, ну… нет, это неотъемлемая часть России. Ну, лучше не скажешь: наше всё.

Кстати, я вот в последнее время часто возвращаюсь к этой фразе Пришвина, который написал в дневнике как-то, что, наконец, дорос до понимания «Капитанской дочки», понял, откуда мы все и всё, мною написанное. И дальше он говорит, что «моя Родина не Елец, где я родился, и не Петербург, где я наладился жить… а моя Родина — это… “Капитанская дочка” Пушкина». Вот в вас как отзываются такие строчки? Вы могли бы как-то повторить это за Пришвиным? Или так, с ходу…

С ходу не знаю, сложно. Вот вы начали говорить про «Капитанскую дочку», у меня сразу всплыла фраза «Береги честь смолоду». «Береги честь смолоду» — ну вот, пожалуй, не знаю, девиз и вообще ключевой момент всего произведения.

Да.

Ну, пока прибавить больше нечего. Вы знаете, надо перечитать. Давно не читал это произведение. «Береги честь смолоду». Пожалуй, это самое главное.

А помимо Пушкина, вы к кому возвращаетесь еще из…

Достоевский.

Достоевский?

Достоевский. Лет 30 назад очень любил Толстого. Ну, язык, конечно, ну, величайший мастер, ничего не скажешь. Но Достоевский — это здорово. Мое любимое произведение — «Записки из подполья». Понимаете, там вот… кстати, возвращаясь к вопросу о подлинной антропологии, он там дает очень, кстати, неплохие формулы, ну, в кавычках — «формулы» природы человека, что есть человек. Очень интересное размышление. Ну, а главное, язык, как это описано, понимаете, без лишнего пафоса, с определенной долей юмора. Ну, непередаваемо. То есть Федор Михайлович. Наш любимый Федор Михайлович. Почитаемый, уважаемый, любимый. Вот, по-другому не скажешь.

Традиционно, когда мы говорим в христианском контексте о любви, мы говорим, что любовь должна быть жертвенной. Любви не может быть без жертвы?

В нынешних реалиях падшего мира, который еще не присутствует в Царствии Небесном, без жертвы невозможно. Да, такова реальность, да. Любовь — это обязательно жертва. Ну, собственно, Евангелие всё об этом. Жертва Христова — это же жертва любви. Это всё совершенно актуально и всегда будет актуально в жизни каждого конкретного человека. Если любишь, готовься не к наслаждениям, а к жертве. И собственно, жертва и есть мера твоей любви, да.

То есть на что ты…

Ну, насколько она концентрированная, твоя любовь, так скажем. Не знаю, можно ли так выразиться. Какая величина твоей любви. Измеряется уровнем жертвы, которую ты готов принести за эту любовь. Ну вот так вот обстоит дело. То есть мера измерения любви — жертва. По-другому в нынешних реалиях — никак по-другому.

А почему в нынешних?

А я имею в виду — в реалиях падшего мира.

А, всё.

В реалиях падшего мира, да. По-другому никак нельзя. Мир во зле лежит, понимаете. Но любовь, несмотря на то, что мир находится во зле, любовь присутствует в мире, она входит в мир. Она имманентна миру, если так можно выразиться. Но ее пребывание в мире жертвенно и трагедийно, я бы так сказал. Любовь как минимум терпит падший мир. Ну, действительно, вот подумайте, вот Господь сотворил человека. Для чего сотворил? Ну, не очень, может, правильно поставлен вопрос. Но в том числе для того чтобы была любовь, преумножена. Он сотворил существо, которое способно любить своего Творца. А человек взял и отвернулся от Бога. А Господь любит, вот. А любовь получается не очень разделенная, мягко говоря. Ну, трагедия? Конечно, трагедия, да. Господь приходит за человеком, а человек Его убивает, Бога. Трагедия? Трагедия. А почему приходит Господь? Из любви. Не желая, чтобы это любимое существо впало в небытие. Но приход Бога за человеком неизменно будет сопряжен с жертвенностью, с состраданием, с терпением. То есть принять вот эту отвернутость человека от Творца. Ну, представьте себе в реальностях нашей жизни. Вы человека любите, а человек, я извиняюсь, так сказать, плюет на тебя и отворачивается. А ты все равно продолжаешь его любить. Такое бывает в жизни? Да, бывает.

Бывает, да.

Бывает. Это трагедия? Да. Это жертва со стороны любящего человека? Да, это жертва. Это жертва.

А вот у моего любимого Августина в «Исповеди» есть такие слова: «Блажен, кто любит Тебя, в Тебе друга и ради Тебя врага». Только ради Бога можно любить врага? И вообще, вот эта вот заповедь о любви к врагам, которую мы часто вспоминаем, упоминаем и которая в современных, уж совсем современных реалиях перестала быть абстракцией. Вот она вообще про что? Любовь к врагу — она же не может быть такой же, как любовь к матери?

Ну, мы говорим на самом деле о благодати. Я поясню. Понимаете, любовь к врагам — это же превосходит возможности человеческой природы. Природа такова: тебе наступили на мозоль — у тебя возникает рефлекс, соответствующий, понимаете. Чтобы его преодолеть, чтобы остановить занесенную руку над обидчиком, требуется любовь, благодать. Ну, можно сказать, что роль закона здесь очень не последняя, очень, это определенное сдерживающее начало. Но вот, действительно, это последний вопрос, а можно ли возлюбить, кто тебя обидел. Да, возможно. И мне кажется, эта возможность определяется контекстом опять-таки Царства Небесного. Ведь вот, смотрите, если я не ошибаюсь, это есть, по-моему, у Симеона Нового Богослова, у Силуана Афонского, есть вот эта мысль, что святой отец, старец, исихаст, подвижник начинает плакать о всем мире, в том числе о врагах. А в каком смысле плакать, в каком контексте? В том контексте, что этот твой враг — он теряет Царство Небесное, он теряет вот то блаженство неописуемое, к которому прикоснулся, например, Симеон Новый Богослов. Он его испытал, вы понимаете. Он прекрасно понимает, о чем идет речь. И понимает, что у него-то, наверное, есть вероятность его достичь. Ну, конечно, он святой, он достиг. А вот у того обидчика, находящегося в грехе и в раздражении, который агрессирует на тебя, у него, вот он теряет эту возможность прикосновения к Царству Небесному. И он плачет об этом. Он сожалеет искренне, понимаете. А почему он испытывает такое состояние? А он исполнен благодати. Это не природное свойство, это не есть какие-то особенности его психофизиологии, понимаете. Это именно благодать. Вот только так. То есть, значит, исполнение вот этой заповеди Божией о любви к врагам — оно возможно, но надо понимать, что это превосходит возможности природы человеческой. Это дается благодатью. Это как бы… это сверхвозможность. И изображать любовь к врагам будет нехорошо, некрасиво, будет лицемерием. А обрести подлинную любовь — требуется очень большое усилие над собой по поиску благодати. Вот только так.

Спасибо большое, отче, за наш разговор. Но у нас еще финал есть. Ну вот мы начинали с вами с вопросов, которые наука ставит перед человеком. И я хочу вам предложить такую ситуацию. Насколько я понимаю, как мне говорили знающие люди, совершенно реальную сегодня. Опять же, как мне объясняли, существуют такие тесты сегодня, которые могут практически со стопроцентной точностью сказать, что вот если молодой человек и девушка собираются вступить в брак, каков риск того, что у них родятся дети с тяжелыми заболеваниями. То есть вероятность чрезвычайно высока. Соответственно, как вот ученый, который мне про это рассказывал, он говорит, что, конечно, это ставит верующих людей перед серьезными нравственными вопросами. Потому что если они понимают, что они точно совершенно обрекают своих детей на страдания, то что им делать? Либо они решаются на это, либо они решаются жить как-то особым образом, не знаю, как брат с сестрой, и приемных детей, либо они не вступают в брак. И вот представьте, что к вам приходит такая молодая пара, которая узнала, что есть такая возможность, и собирается сделать этот тест. При этом вы им задаете вопрос: а что вы будете делать, если он покажет? Они говорят: мы не знаем, что мы будем делать, но вот окажемся … , будем думать. Но тест мы хотим сделать. Мы хотим знать, есть такой риск или нет. Вот «благословить нельзя отговорить» — где вы поставите точку в этом предложении? Или запятую. То есть вы благословите им? Они пришли за благословением на этот тест. Вот делать им такой тест или сказать: нет, вы давайте женитесь, а там как Бог даст.

Ну, у меня есть другой вариант: решайте сами. Сами решайте, почему я за вас должен решать? Я вот благословляю принять самим решение самостоятельно. При этом я опишу им риски. Да, вы получите информацию, которая будет очень такая, может быть, очень нелицеприятная. Я вас предупреждаю, что вы можете получить такую информацию. Вы готовы к этому или не готовы — не знаю, сами принимайте решение. Мне кажется, в этой ситуации священник не должен за эту пару принимать решение. Его обязанность, немножко, так сказать, знакомого с проблемами биоэтики, просто предупредить, что полученная информация, во-первых, не может быть средством для абортов, если там уже, так сказать, уже зачатие состоялось. Или, с другой стороны, может она быть причиной неразвития дальнейших отношений. Сами решайте. Всё, я здесь не могу в вашей фразе нигде здесь поставить запятую или точку. Сами решайте, братцы.

А если усложнить ситуацию и предположить, что они уже с готовым результатом приходят, который показывает этот риск, ну, что он… Ну, не риск, а что у них стопроцентно будут больные дети. И они не понимают, что делать. Я понимаю, что это зависеть будет, наверное, во многом и от людей, насколько вы их знаете и прочее…

Безусловно. Здесь очень важны индивидуальные особенности. Варианты есть, их немало. Здесь сразу скажу: мы с вами касаемся вопросов биоэтики. Многие из них прописаны уже на самом деле, здесь нет загадок. Кстати, возможна и контрацепция, использование, неабортивная, почему нет. Вполне возможно, опять-таки при конкретном обсуждении с конкретным духовником. Есть такая возможность. И есть и еще вариант. Дело в том, что эти тесты не являются стопроцентными. Вы сказали, там более 90…

Ну, как меня уверяли, что они практически сто процентов. Вот именно в этой конкретной теме, может быть, это касается конкретного заболевания какого-то, да…

У меня были подобные случаи. Они были, да. Когда врачи уговаривали. Ну, там чуть-чуть другая ситуация, уже уговаривали сделать аборт, предупреждая, что всё, патология…

Ну, аборт — это, действительно, другая ситуация. Это для нас более очевидная в нравственном плане, да? Что недопустимо — и всё.

Значит, ну, все-таки вот в этой конкретной ситуации, что получилось. Я говорю: не бойтесь, молитесь, аборт не делайте. Распрекрасная девочка. Здоровая девочка, вот. Ну, чуть-чуть другая ситуация, я понимаю. Значит, вывод какой. Священник, мне кажется, не должен принимать решение за эту пару, должен их предупредить. Ну, да, риски возможны. Решение за вами. Всё. Молитесь Богу. Ну, может, для кого-то прозвучит это банально. Но опять-таки мы возвращаемся к актуальности вопроса качества молитвы, понимаете. Ведь это не пустая фраза «молитесь Богу». Вы действительно молитесь. Не слова в пустоту произносите, а обращайтесь к живому Богу, Который всё может. В том числе поправить ошибки вашего генома.

(Смеются.) Аминь на это. Спасибо, отче дорогой, за замечательную беседу. Очень вас благодарю. Это был протоиерей Константин Константинов. А мы продолжим писать «парсуны» наших современников через одну неделю.