Какие научные проекты могут вдохновлять молодое поколение? Может ли космос снова стать «национальной идеей»? Как космический опыт меняет восприятие жизни на Земле? И ощущается ли присутствие Бога в космосе? Смотрите новый выпуск авторской программы Владимира Легойды «Парсуна» с доктором медицинских наук, летчиком-космонавтом Олегом Юрьевичем Атьковым.

«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

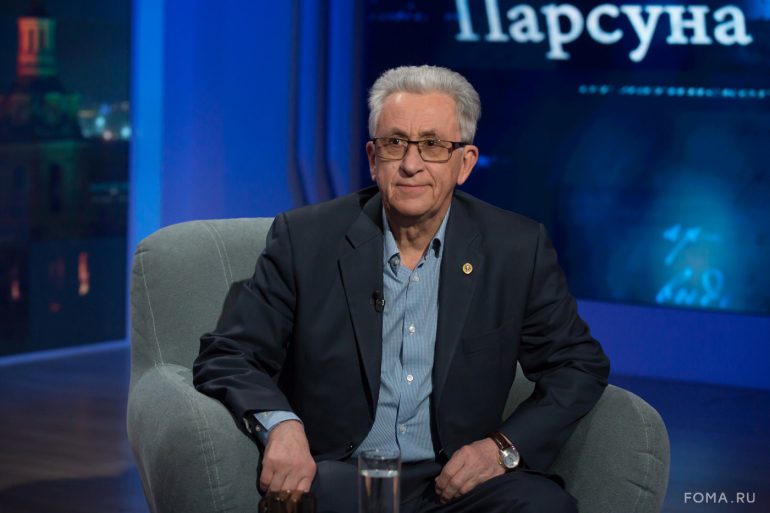

Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Олег Юрьевич Атьков. Здравствуйте, дорогой Олег Юрьевич.

Здравствуйте, Владимир Романович.

Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. И поверьте, это не дежурная фраза, которую я должен произнести. Мне правда очень-очень радостно, приятно и почетно, что вы сегодня в нашей студии.

Я вам говорил, что вот в этом нашем небольшом таком прологе первый вопрос —он повторяется, и я его сейчас формулирую так: как сегодня, здесь и сейчас, вы бы ответили на вопрос, кто вы?

Олег АТЬКОВ

Доктор медицинских наук, профессор, летчик-космонавт. Герой Советского Союза, академик РАН. Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии СССР и премий Правительства РФ. В 1984 году вместе с другими членами экипажа космического корабля «Союз Т-10» совершил космический полет на орбитальную станцию «Салют-7», общая продолжительность которого составила рекордный на то время срок — почти 237 суток.

Доктор, доктор Атьков. Потому что всё, что касается этой личности, связано с базовым образованием медицинским, которое я получил, проучившись по этапам в различных медицинских учебных заведениях. Начал в Херсонском медицинском училище. Недоокончив его, перебрался на первый курс Крымского медицинского института. Потом 2-й, 3-й и 4-й — Киевский медицинский институт, 5-й и 6-й — Москва, и дальше уже только Москва.

Олег Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот когда вы говорите «доктор», вы исключительно профессиональную составляющую здесь подчеркиваете, или здесь есть какая-то метафора, может быть?

Нет, в основе лежит, конечно же, профессиональная составляющая.

Ну а тогда у меня такой уточняющий вопрос. А почему, отвечая на вопрос, кто вы, который связан не только с профессиональной, вы отождествляете себя, в первую очередь с профессией? Человек же больше профессии? Даже того многообразия профессиональных опытов, которое у вас имеется.

Да, человек не только профессия, я с вами согласен. Но дело в том, что есть такие базовые профессии. Вот есть профессия человек — человек. Есть человек — машина. Человек — обман. Или еще что-то. Здесь можно многоточие поставить.

Да.

Вот я, наверное, человек — человек.

А вот говорят еще, что есть профессии, к которым применимо не столько слово «работа», сколько слово «служение». Ну, очевидно, что это священники, это военные. Вот про…

Медицина тоже.

То же самое же можно сказать.

Да.

А вот я так понимаю, что, может быть, это единственная профессия, ну разве что еще священник, где вы не можете, что называется, снять форму и перестать быть человеком профессии. Потому что вам и позвонить могут в любое время, и вызвать могут в любое время. И как мне… у меня сестра врач, она рассказывала, что, если я иду в метро и человеку стало плохо, я же не могу пройти. Просто у меня есть мой долг профессиональный, и я обязана подойти к этому человеку.

Все правильно. То же самое было и со мной. Спускаешься в лифте. Допустим, Гавана. Самый-самый-самый центр Гаваны, самая-самая старая гостиница и самая большая, только американцы построили. С самого последнего этажа. Женщина, которая садится в твой же лифт где-то по пути, вдруг ей становится плохо. Тут же начинаешь заниматься своей профессиональной работой. Всё. И пока доехали до первого этажа, где нам открылся лифт, она уже открыла глаза.

Уже привели в чувство.

Да.

ВЕРА

Вы помните момент, когда вы впервые в жизни осознанно обратились к Богу?

Знаете, это, наверное, все-таки очень личный вопрос. Могу вам сказать одно. Когда я уходил на станцию «Салют-7», я уходил, наверное, в большей степени все-таки атеистом. Когда мы открыли переходные люки, и оказались внутри станции, и сняли свои скафандры, которые нужно было просушивать… А там у нас такие карманы есть, куда надо складывать перчатки, после того как просушишь, в которых выведение осуществляется. И я в одном кармане нашел сложенную вчетверо записку, лист бумаги. Довольно таким решительным, но все-таки, я понимаю, что это женским почерком, но таким очень-очень решительным, была написана молитва. И этот сложенный листок мне был вложен кем-то, кто нас собирал в дорогу уже тогда, когда к нам был доступ… ограничивался буквально считанными людьми. И я этот листок сохранил, я его привез с собой обратно. Он летал со мной все восемь месяцев на станции. Вот на станции, когда-то…

Потрясающе просто.

…где-то в какой-то момент появилось ощущение того, что мы не одни — раз. И что всё это — это всё живое.

Потрясающая история. Я просто сначала — в силу дилетантизма — сначала подумал, что это, может, как это: другой космонавт забыл.

Нет.

То есть это был ваш скафандр…

Нет, это мой личный скафандр.

То есть это кто-то специально вам положил.

Положили тогда, когда нас одевали.

Удивительно.

Потому что нас вначале полностью раздевают. Нас протирают соответствующим мужским напитком, с тем чтобы не было никаких на нас, поверхности тела бактерий и никакой флоры, особенно плохой. Потом дальше одевают специальное белье, со специальными дырочками, через которые пропускаются такие проводники, которые подсоединяют дальше к датчикам, которые у вас на теле, а дальше это всё выводится к тому месту, где есть ответная часть, с тем чтобы передавать информацию, в каком состоянии находится человек. Потом сверху одевается скафандр. Проверяется его герметичность специальным образом, в кресле. И всё. И больше нас не касается ничья рука. Но нас одевают считанные люди.

Да.

Я могу предположить, кто это был, но это никто не признáется. И не признался потом. Но я догадываюсь, я храню. Эта женщина старше меня, очень опытный человек был такой настоящий. Она инженер. Я думаю, что это она сделала. Но я не знал, что она верующая. Никогда мы не говорил с ней на эту тему. Но вот таким решительным почерком могла написать только она.

Олег Юрьевич, а можно еще один личный вопрос, если позволите. Вы ведь приняли крещение, скажем так, в очень сознательном возрасте.

Конечно. Фактически когда менялись эры. Переход с 99-го на 2000 год. Вот 31 декабря я принял обряд крещения.

А вот что поменялось в вашей жизни с этим? А что, может быть, не поменялось?

Тоже такой достаточно емкий вопрос, который однозначно и в одной плоскости он не может быть никак объяснен, рассказан.

Понимаю. Конечно.

Когда мы взрослеем, очень многое постепенно… что-то становится… меняются приоритеты, что-то становится более понятным, что-то становится менее понятным. Кстати говоря, я, как врач, я не могу сказать, что я наконец понимаю человека. И устройство человека. Чем больше ты его изучаешь, тем ты все больше и больше убеждаешься в том, что это такая же вселенная. Поэтому что во мне поменялось? Во мне, наверное, постепенно менялось многое. Я стал, наверное, более терпимым и не то чтобы снисходительным и всепрощающим, но понимающим. Слышащим. Не слушающим, потому что можно слушать, но не слышать. Хочу быть тоже более понятным. Не всегда это удается. Но наполнение жизнью становится более, наверное, ярким. Я стал больше ездить и бывать в святых местах. Благодаря моему крестному отцу, я где-то познакомился с какими-то иерархами Церкви, с которыми он очень хотел, чтобы я поговорил, и тогда бы это открыло мне тоже какие-то новые грани нашей жизни. Я был знаком с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром — удивительный человек, потрясающий. Он был у нас дома. Большой знаток и любитель, кстати говоря, оперы. Я бывал в разных монастырях. Иногда думал о том, что было бы со мной, если бы я, допустим, оказался там в качестве трудника, насколько это было бы мне по силам, по душе, по тому, как я воспринимаю. Потому что, будучи в одном из монастырей, я увидел трудника, который в дальнейшем хотел стать монахом. И настоятелю я говорил: он фельдшер, я говорю, а он у вас трудником работает в сельском хозяйстве. Может быть, он был бы более полезен как фельдшер? Мне было сказано, что ему полезно быть там.

Нелинейная логика, да, такая?

Она, по всей видимости, чем-то была мотивирована. Я вполне допускаю, что настоятель монастыря, как старший командир, он знает, как лучше сделать тот маневр для всего подразделения.

А было что-то при посещении этих святых мест, монастырей, что-то неожиданное, такое, чего вы совсем не ожидали, с чем столкнуться?

Ну, в Толгском монастыре я увидел икону, мироточащую икону. Настоящую. Просто она замироточила недавно, как сказали. И вот всем неверующим Фомам можно было бы обойти ее, посмотреть, чтобы убедиться.

Чудо такое.

Чудо такое, да. Чудо, которое достаточно распространенное. Только каждый раз человек позадумывается: почему? О чем это может говорить? И что в мире такого не так или здесь не так, или как, потому что эта икона замироточила.

А у вас есть какие-то вот эти святые места, которые, ну, не знаю, можно ли так, наверное, можно говорить, любимые, можно назвать? Которые вам больше всего, так сказать, близки сердцу.

Скажу так, что, когда я учился в Киеве, это был, наверное, Выдубицкий монастырь,. Там, где, когда сбросили Перуна, и там стояли люди, они говорили: «Выдубай, Боже». Поэтому и Выдубицкий монастырь, от этого. Второе место — это Андреевская церковь, где «Тайная вечеря» Врубеля (Михаил Врубель не расписывал Андреевскую церковь и картины (или иконы) такой у него, видимо, нет. А в Андреевской церкви «Тайная вечеря» работы А. Антропова. — прим. ред.). Потрясающе. Вот вы просто прикованы, и вы стоите, и смотрите, и находитесь в таком состоянии внутреннего огромного… даже это не восхищение, это вы поражены мощью того, чтó смотрит на вас. А они смотрят практически все на вас. Хотя они и говорят друг с другом, но они смотрят на вас. Вот как-то так. Здесь у нас я живу неподалеку от храма Живоначальной Троицы в Останкино. В этот храм я люблю ходить. Древний намоленный храм. Ну, и еще одно место в Москве, где крестили всех трех моих внучек. Это на Пироговке, это в самом конце «Аллеи жизни». Потому что в одном месте начинается храм, Клиника акушерства и гинекологии, ну, и дальше она идет через всех терапевтические, хирургические клиники. И там отец Андрей служит, который крестил всех моих трех внучек. И там была у меня очень серьезная семейная такая непростая ситуация с первой внучкой. И когда мы пришли к нему, он пришел, ее крестил, еще в кювезе, а она не дышала сама. А я не представлялся. Он говорит: «Олег Юрьевич, всё будет хорошо». Я говорю: «Отец Андрей, а вы откуда знаете меня?» Он говорит: «Я же МАИ окончил».

НАДЕЖДА

Где-то лет 13 назад в одном интервью вы сказали с такой с грустью о том, что наши школьники не очень интересуются космосом. И даже говорили, что в отличие от некоторых там американских, например, их сверстников и так далее. Как вы считаете, ситуация за прошедшее время, это интервью двенадцатого года, она как-то поменялась? И если да, то в какую сторону? Потому что у меня есть ощущение, что вроде интерес растет.

Не знаю, не могу сказать вам. Потому что, по-видимому, это все-таки в разных местах всё по-разному. Я не изучал этот вопрос и не занимался статистикой. Но тогда, когда я встречаюсь со школьниками, я обязательно с ними стараюсь, разговаривая, смотреть, естественно — ну, привычка преподавателя смотреть в глаза.

Да.

И видеть: есть реакция, нет реакции. И вообще глаза засыпают, не засыпают, отводят, не отводят. И мне всегда интересно узнать, кто был первым космонавтом, знают ли они. И я немножко так напряженно жду ответа. Но когда появляется лес рук, это меня радует. Да, они знают, они кричат.

Слава Богу, да.

Когда одна-две руки робко тянутся, ну, я прошу сказать. Они встают. Я говорю: «А остальные все слышали, все знают?» Поэтому к этому надо относиться так, знаете, тоже с надеждой и с терпением. И терпеливо прививать. И делать те прививки, которые делали нам — цивилизационно — и наши родители, и наши учителя, для того чтобы они вырастали людьми с широким кругозором,которые знают, как пахнут страницы книги, когда ее листы переворачиваешь. Потому что компьютер не пахнет книгой.

Это правда. Олег Юрьевич, а вот вы в этом же интервью упоминали, что в Америке есть такие спейс…

Спейс-кемп.

А что они из себя представляют? Просто очень интересно.

Это замечательные такие центры. Они, как правило, привязаны к каким-то более или менее рядом находящимся космическим центрам, они их курируют. И в этих центрах проходят курсы подготовки дети, начиная с самых первых классов и кончая старшими школьниками. И они стремятся получить и знания, которые там им прививают, им присваиваются определенные, по всей видимости, баллы. И дальше это всё выстраивается в какую-то дальше, ну, наверное, карьерную перспективу. Потому что космос –— это не только военные, это не только ракеты, не только космический корабль. А космос — это много шире.

Да, это огромное, конечно…

Это всё. Это такая же… Вы приходите в новый мир, в котором всё другое.

Да, интересно очень. Я, честно говоря, про это не слышал. С большим интересом прочитал.

У меня одной из моих слушательниц во Флориде, под Хьюстоном — да, даже нет, да, где-то там, помню, что это была Флорида, — была дочь одного из президентов. Она еще была тогда девчонкой, подростком, где-то ей лет 13 было. Не стану говорить, какого.

Интересно. А вот в продолжение этой темы темы «Надежда», есть такая точка зрения, которая мне лично как минимум представляется заслуживающей внимания. Что наша страна, наш народ не может жить без большой какой-то цели, большой идеи, но что вот такой последней большой идеей у нас была именно тема освоения космоса, точнее полета в космос. И вот Гагарин полетел, это свершилось, мы первые. И этот энтузиазм очень много нам дал. Вот такая масштабная мечта. И что, рассуждают в этом плане, можно сказать, что, пожалуй, больше, за истекший, так сказать, период у нас ничего такого не возникло. Даже в советское время еще БАМ — это уже не тот был масштаб, хотя тоже там: «Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче — БАМ». Я помню, в детстве всё это мы пели. Но тем не менее. Вот у меня такой вопрос. Если допустить или согласиться с этой точкой зрения, как вы считаете, может ли космос, тема космическая в каком-то виде вновь стать вот такой идеей, какой она была во второй половине прошлого века? Есть ли потенциал и с точки зрения самой идеи, и с точки зрения готовности людей к этому? Есть ли надежда, короче говоря, здесь у нас?

Надежда умирает последней. (Смеются.)

Последней, да.

Это всем известно. Знаете, я вам скажу так. Должна быть какая-то по-настоящему идея большая, емкая, которая была показала большому количеству людей, всему народу ее значимость, ее глубину и ее величину. Космос — это был этап, когда мы сделали то, что… и всем известно, где мы были первыми, и где мы были не первыми, где мы опоздали, где мы проиграли и так далее. Сейчас это может быть не космос, это может быть сейчас океан. У нас на самом деле, мы хорошо представляем зону прибрежную. Но глубины после, наверное, одного километра — это уже такая терра инкогнита. Океанов у нас много. У нас Земля названа планета, я бы так сказал, ее, наверное, было бы проще назвать Океан или Вода, потому что 70 процентов все-таки это воды. Но вот исследования океана, который находится рядом совсем, и богатства в нем, и неизведанного в нем так много. Мы, конечно, исследовали и Марианскую впадину, мы померяли ее, так сказать, глубину, мы знаем, сколько тысяч метров она. Но вот животный мир и всё, что есть там, и почему оно так всё живет, вот мне это лично…

Я вот как раз хотел сказать: вы так говорите, видно, что вам интересно.

…мне лично глубоко интересно. Вот просто ей-Богу. Конечно, мне было бы интересно и, может быть, на лунной базе побывать. Но я понимаю, я реалист, я взрослый мужчина, я понимаю, что мне уже это не предстоит. Но я уже… я уже нырял. Но правда, не глубоко, конечно, но с аквалангом нырял. И мне показалось, что этот мир — он заслуживает вот такого очень-очень пристального внимания.

А вот эти два мира, космический и подводный, по ощущениям вот вашим, они чем отличаются?

Они отличаются, конечно, что и тот, и другой достаточно опасны для человека, потому что это среда, где можно мгновенно прекратить свое существование. Но манит и тот мир, и другой. Вот, знаете, просто тянет.

Но ощущения все же разные, наверное?

Конечно. Потому что космос — он, может быть, даже тебя где-то на первом этапе, когда ты стал его рассматривать, он немножко тебя подавляет своим… объемом и непостижимостью нашего сознания осознать то, что он беспределен. Потому что мы выросли в понятной системе координат, да…

Ну да. Потолки в пределах трех метров. (Смеется.)

Ну, да. А вот, понятие, что он беспределен, и второй вопрос, что он был всегда… Я разговаривал на эту тему с величайшим нашим физиком, бывшим президентом Академии наук Владимиром Евгеньевичем Фортовым. И мы с ним очень близко приятельствовали. Я ему говорю: «Слушай, Володь, что было за пять секунд до Большого взрыва?» Он говорит: «Ну, ты и вопросы подготовил».

А меня, знаете, потряс ваш рассказ, когда вы говорили, что вот вы, когда смотрели на нашу Землю, на нашу страну оттуда, сверху, и вы как бы обозначали места, где вы хотели бы побывать. Это совершенно неожиданно.

Совершенно верно.

А почему так вот? Потому что вы увидели это не на карте, а вот, как-то… и сразу всё, да?

Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, это начинаешь рассматривать когда, то хочется максимально, чтобы вот увеличение… и появился какой-то уже объем, и уже детали того, что ты рассматриваешь. Ну, например, Курильские острова. Идем над одним из островов. Маленький остров. Внутри этого острова озеро. А в центре этого озера вулкан. Остров Онекотан. Ну очень хотел попасть туда. Правда, попал на другие острова. Но это уже потом, когда я…

Но я так понял, что вы прямо себе план составили какой-то…

План составил. План есть. И я по этому плану иду.

Работаете.

Да. В нашей семье я один такой, который вот план составляет.

Вот когда ты в космосе и с тобой два человека еще, вот эта надежда на человека, она по-другому ощущается? Потому что, что называется, случись что, вот только эти двое — и больше никто вам… Ну, понятно, что есть еще Земля и всё это.

Классный вопрос. На самом деле это так. Потому что туда должны уходить работать профессионалы. И только профессионалы могут выйти из самой запутанной и самой непростой ситуации. И когда есть понимание, что каждый из нас владеет в объеме своей профессии, своей специальности всем необходимым, то есть понимание и уверенность в том, что справимся.

А вот на подготовке, при подготовке, когда уже понятно, что вот такая будет команда, опять же, простите, дилетантский вопрос, там какие-то психологические тесты на совместимость, ситуации какие-то проигрываются?

Владимир Романович, это вообще целая дисциплина. Космическая психология — это вообще целая дисциплина. У нас был специальный психолог экипажа, который нам был дан и который был настолько профессионально великолепно обучен, так что мы его практически не видели и не чувствовали. Он работал с нами, видя нас…

А он космонавтом сам не был.

Нет. Ну, в прошлом он окончил Кировскую академию, военный психолог, авиационный. Сейчас он профессор, известный человек. И он должен был видеть, как мы работаем, как мы работаем втроем, не только каждый порознь, но и как работаем втроем как вместе, как коллектив. И на нем была, в общем-то, задача, видя и понимая, если будут какие-то проблемы коммуникационного характера, а от этого появляются ошибки. А ошибка в деятельности — это иногда катастрофа.

Конечно.

И он должен был бы тогда, естественно, вмешаться, собрав нас, и дальше помогать выстраивать взаимодействие. Но так получилось, что у меня экипаж был уже подготовлен предыдущей своей работой, они дублировали первый полет с французским космонавтом. И тогда, когда закончилась эта программа, я фактически сел в кресло француза, который не полетел. Ну вот, оказался с ними. И у них между собой уже была четкая и понятная схема взаимодействия — и человеческая, и психологическая. И нам всем потом психолог в конце подготовки писал закрытую характеристику психологическую, которая докладывалась в правительстве. И он фактически свою голову клал на плаху, если бы что-то произошло и пошло не так. И вот, благодаря ну и, с одной стороны, его правильному пониманию и предвидению того, как выстраивается взаимодействие в экипаже, —с одной стороны, с другой стороны, мы все втроем были профессионалы и понимали, что цена вопроса очень высокая, и от того, как мы выполним свою задачу, будет зависеть то, будет ли станция дальше жива и работать. Потому что шли тогда на решение двух крупнейших задач. Одна была моя частная, вместе с тем… она, правда, была для всех, но я отвечал за нее перед генеральным конструктором. Он сказал: «Мне нужно понимать, может ли человек работать и вернуться на Землю здоровым через год полета на орбите». Это была моя вахта, я должен был собрать материал, для того чтобы ответить на этот вопрос. А второй вопрос был другой, он был для всего экипажа, он был не менее тяжелым. А у нас была, к тому моменту, поломка, не нами организованная, которую нужно было устранять. Но эту поломку устранять можно было только лишь, чтобы экипаж шесть раз выходил в открытый космос, фактически вскрывал станцию, находил разгерметизация трубопровода. Но эта работа была завязана на то, что двое работали снаружи, а один работает внутри, и работает вместе, для того чтобы определить, где нарушена герметичность трубопровода. И вот мы вот это всё дело сделали. И они шесть раз выходили в открытый космос, а ваш покорный слуга шесть раз оставался за себя, за командира и за всех остальных. Ну, со всеми разными ситуациями, которые тогда могли… и были тоже.

А скажите, а если вот вернуться к этой психологической вещи. Я вот не случайно же спросил, был ли ваш этот психолог сам в космосе. То есть понятно, что он, при всем высоком профессионализме, он же там не был. Вот он хоть в чем-то ошибся? То есть, условно говоря, хоть что-то пошло не так, как предполагалось?

Нет, нет. Он ни в чем не ошибся, правильные были написаны психологические портреты каждого из нас. Они, кстати говоря, потом были вскрыты, когда… Потому что это была секретная информация. А тогда, когда страна развалилась, то там многое стало появляться. И в одной из книг я обнаружил эти закрытые характеристики наши. Знаете, есть старая история, из первого отряда. Она такая почти анекдотичная. Хотя мне сказали, кому принадлежит эта история. Экзамен. Полчаса. Отвечает кандидат в космонавты. Час. Он уже весь мокрый. Заканчивается эта экзекуция. Ему говорят: «Ну, ладно, ну, отлично ставим вам». Дают ему, военный, выходит, закрывает за собой дверь, потом открывает и говорит: «Все равно там всё будет не так». И закрывает дверь. (Смеются.)

Понятно.

Ну, вот, для того чтобы в коротком полете — там еще можно всё предугадать, всё разрисовать, по часам, и так далее. А когда восемь месяцев, и вы втроем, и только два раза приходит к вам посещение, ну, вот это вот, я вам скажу, у меня там… через полгода я раскопал там библиотеку. Книга, которая мне иногда была нужна, и она мне помогала, это были трагедии Шекспира. Ну, почитаешь «Король Лир» и смотришь: Господи, твои-то проблемы — ерунда.

(Смеется.) Интересно. А после того случая к Шекспиру возвращались уже, так сказать, на Земле?

Конечно, уже здесь. Конечно. И в Театре Фоменко — «Сон в летнюю ночь».

ТЕРПЕНИЕ

Вообще, когда вот со стороны опять же смотришь, дилетантски, то кажется, что и подготовка, и полет — это вообще одно сплошное терпение и так далее. А вот я, когда готовился к нашей встрече, прочитал: в одном или в нескольких интервью вы говорили про невесомость. И в общем, как вы очень точно сказали, что она кажется забавной. И действительно, я подумал, что вот, ну, как обыватель: ха-ха, там плавают. Но это очень коварная штука, вы сказали. А вот если посмотреть на невесомость с точки зрения терпения, что сложнее всего терпеть, когда ты находишься в этом состоянии долго?

Я вам скажу, что на самом деле это даже не невесомость. Это сенсорная депривация. Вы хотите спросить, что это такое. Отвечаю. Это вы лишены нормального потока информационного, к которому вы адаптированы за там сколько лет вашей жизни, когда вы себя начали ощущать человеком. Вы живете в часовом механизме. Вы живете втроем. Вчера было такие же лица, как и сегодня утром, и завтра будет то же самое. Со своими плюсами, со своими минусами и так далее. Вот умение ждать, терпеть, работать и научиться достойно переносить непростую ситуацию, когда вы живете в такой искусственной среде — это непростая история, поверьте мне. Физиологически можно привыкнуть и адаптироваться к очень многому. И простите меня, и к туалету можно адаптировать и привыкнуть, только надо в начале быть очень внимательным и с инструкцией в начале научиться пользоваться. А потом всё нормально. Не надо только отвлекаться.

Да, отвлекаться не стоит. (Смеется.)

Точно так же научиться есть всё то, что там есть, и стараться в этом найти какие-то свои даже плюсы.

Маленькие удовольствия.

Да, совершенно верно. Попробовать научиться делать маленькие радости другим. Но опять-таки это тоже не всегда бывает просто сделать, потому что кому-то может показаться, что вот если бы мы вместе это сделали…

Вот это была бы радость.

…вот это была бы радость, может быть, такая для всех. А когда ты сделал нам радость и ждешь, как мы будем радоваться, то это уже не радость, это уже что-то другое. Ну, есть свои… это психология малых групп. Я через это всё потом прошел, когда уже вышел на пенсию. Выходя на пенсию, я думал: ну что делать мне? Я доктор. Что я еще не успел сделать такого, чтобы самого себя порадовать? Я сказал: ты еще не посмотрел то, что ты хотел увидеть. И я пошел учиться на летчика. И в восемнадцатом году году, во время чемпионата мира, мы на трех маленьких самолетах, по Полярному кругу…

Да, я читал…

…за 43 дня, 20 с лишним тысяч километров, три океана и так далее. Вот когда ты летишь на высоте 300, 150, 200 метров — не 3000, не 5000, не 10 000, как в самолете, а вот ты просто вот брюхом фактически ползешь, вот это вот как раз то что надо. И вот мы проползли.

Ну, а я все-таки хочу вернуться…

Вы меня все-таки загоняете, как шар в лузу.

Нет-нет. Я просто… ну, потому что это же больше… если вы не расскажете, так и не узнаешь. Ну, вы описали уже, в общем, понятные вот эти контуры: вот три человека, все те же лица, тут хотел порадовать, а, в общем, они почему-то не радуются. Но вот все-таки с точки зрения терпения, что требует максимального терпения? Просто терпение другого человека, который всегда рядом, и ты не можешь от него ни спрятаться, ничего? И вообще, насколько это было тяжело? Ведь мы знаем, что это часть любого, как вы говорите, малого коллектива. Семьи. И кстати сказать, вот опыт пандемии. Помните, все обсуждали, когда мы оказались заперты, и для подавляющего большинства, да почти для всех, это был ни с чем не сравнимый…

Это стресс был, колоссальный стресс.

Да. А вот вам тогда было проще, потому что вы уже знали, что это такое? Или это совсем другой опыт, который несопоставим?

Ну, это все-таки разный опыт немножко, потому что пандемия — это, с одной стороны, страх заболеть…

Заболеть, да.

…и остаться либо калекой, инвалидом, либо умереть. Поэтому там люди шли на всяческие самоограничения. А там вы идете на осознанное самоограничение. И надо быть максимально готовым к тому, чтобы в любой ситуации вы постарались остаться необходимым и полезным во всей этой истории. И это никак не завязано на то, что ты должен там вовремя кого-то пожалеть. Нет, там, кстати говоря, если ты утром встал и посмотрел, что у твоего коллеги глаза белые… ну, вы же понимаете, когда у человека, у мужчины, белыми становятся глаза, отчего — то лучше, вот, ни о чем не говорить, а заниматься делом. Или сказать: давай что-нибудь вместе сделаем, я тебе буду помогать, если надо. Или отойди в сторону. Или если двое сошлись, и у них очень оживленный спор идет. Если вы не можете помочь, отойдите в сторону и не занимайтесь ничью позицию, ничью, даже если вам очень хочется занять чью-то позицию. Всё очень просто: наступит завтра, работа помирит их, и никто не забудет, что вы встали на сторону одного из них, — ни тот, ни другой.

А вот вам же приходилось — и вы рассказывали про это, это фантастически интересно — и медицинские манипуляции совершать. Ну, в том числе я имею в виду, что, по-моему, когда кто-то прилетел, там какая-то проблема была с ногтем, что-то, и вы лечили.

Нет, это никто не прилетел, это была проблема…

Это у кого-то из экипажа.

…была проблема в экипаже, и я это дело консервативно старался довести до того, что это всё самостоятельно бы разрешилось, и делал гипертонический раствор. Соли там не было. Там была таблетка соли, из которой нужно было сделать порошок. А для этого нужно было ее разбить. То есть можете представить: молоток безынерционный, который не отскакивает, и вот разбиваешь эту таблетку, и делаешь из нее специальный гипертонический раствор. Ну, и просил, чтобы на следующем грузовике мне привезли скальпель, ланцет, потому что у меня были там анестетики. Я сказал, что вот, если что, то будем вскрывать. Ну, видимо, это дополнительно была психологическая какая-то такая подоплека, и наутро вскрылось на фоне консервативной терапии и вот такого объяснения, что вот сейчас придет грузовик, и привезут скальпель…

Ну и когда вы сами у себя кровь брали, что невозможно практически…

Ну, это да, это впервые тоже было. Тоже брал кровь сам у себя, из вены. Я объяснил… Командир говорит: «Я боюсь крови». Я говорю: «Так, твоя роль — ты будешь у нас кинооператором. Вот тебе камера, ты будешь снимать всё это дело». А бортинженеру говорю: «Володь, а тебе ничего не остается, как пристыковать шприц…» Потому что тогда не было еще вакуумных специальных таких капсул, когда кровь сама попадает в такую цистерну. Ну вот, и я говорю: «Как я войду, и ты увидишь: здесь будет такая большая красная бульба. Вот, — я говорю, — ты аккуратненько вот так вот возьмешь иголочку сбоку и аккуратненько пристыкуешь так, чтобы ты меня не проткнул. И бери — и тихонечко-тихонечко насасывай».

Он, наверное, боялся больше, чем вы.

Я сказал: «Только чтобы у тебя руки не тряслись». (Смеется.)

Слушайте, а вот вы говорили, что победителей не судят, всё. А если бы не получилось, вам бы прилетело сильно, так сказать, от руководства?

Нет, ну я был готов к этому. Для того чтобы, если мне, не дай Бог, проткнули бы вену, и там была бы гематома, у меня было все необходимое для того, чтобы…

То есть вы понимали возможные последствия и как, что с ними делать.

Что нужно делать дальше, для того чтобы минимизировать все неприятности.

А вот такие вещи, вот когда вы совершаете манипуляции, которые впервые, это всё потом описывается, да? Или как вот? Ну вот вы же не просто так кинооператором попросили быть? То есть это всё становится частью…

Ну, потом всё это дело сбросили в Центр управления полетом — для информации, анализа, и последующего уже применения. Теперь люди там сами делают.

В целом если говорить о терпении, практически я не встречал человека, который себя готов назвать терпеливым. А вот вы как на этот вопрос ответили бы, вы терпеливый человек? Или это зависит…

Ну, наверное, до определенного предела. Терпение тоже, знаете, оно имеет свои какие-то габариты. Мы становимся с возрастом не толстокорыми, наверное, у кого-то тоньше кожа становится. Ну, поэтому все имеют свои пределы. Но терпение базовое необходимо иметь. И медицина этому учит, за все годы постепенно всему. Вы начинаете постигать медицину с «анатомички». Надо терпеть — запах формалина, запах препаратов, которые перед вами. Вот это вот — начало. А потом дальше всё остальное. Больные люди — они…

Да, могут быть очень нетерпеливыми.

…вас могут не радовать, совсем. Кроме всего прочего, они могут даже и вызывать какие-то расстройства ваших органолептических представлений о том, как должен пахнуть человек. Ко всему надо быть готовым. И медицина нас этому учит, готовит, ведет и так далее. И наша медицина хороша была, которой я учился. Тогда, когда у нас не было практически фантомов, тогда, когда мы не на макетах, не на муляжах… Муляжи у нас были только какие, макеты? Это были препараты, анатомические, это были части тела.

Вот насчет медицины и терпения, Олег Юрьевич, такой вот вопрос пациента. Прошу понять меня правильно. Мне кажется, тем более что вы себя определили в самом начале как доктор, вот я могу сказать, с чем сталкиваются пациенты и что меня, как пациента, больше всего, если угодно, расстраивает. Потому что понятно, что с возрастом все чаще приходится обращаться к докторам. Вот я глубоко убежден, что не только… помните, как Броневой в фильме «Формула любви» шутил: «Когда доктор сыт — и пациенту легче». Но с другой стороны, когда доктор улыбается — пациенту тоже легче. Ну, слава Богу, мне не так часто приходилось бывать в каких-то сложных ситуациях, но я один раз был у врача, когда у меня было ощущение, что я пришел к друзьям, и я не хотел уходить от него. И он мне тем более решил мою проблему, которую мне два месяца говорили, что ну всё, в общем, отрежем, перережем, но типа ногу удастся сохранить, условно говоря. А он всё сделал, и говорит: пойдешь своими ногами. Ну, меня просто удивляет — не то чтобы удивляет, я понимаю, что это тяжелейшее служение. Но приходят люди — им страшно. Вот человек пришел в больницу — ему страшно уже. Он же не радостно прибегает: ой, опять в больницу. И для него ситуация, сколько бы он ни ходил в больницу, она нестандартна, у него нет вот этого конвейера, который у доктора. Вот вы человеколюбивый доктор, вы объяснили сразу какие-то термины. А тебе говоря терминами, а ты вообще так вот стоишь и ничего не понимаешь. Вот разве этому нельзя учить? Ты можешь быть суперпрофессионалом, и мне такие встречались. Но тебе хочется очень быстро встать и уйти, потому что ты не чувствуешь вообще никакого человеческого расположения. Вот что с этим делать? Или я, может быть…

Нет, вы поднимаете абсолютно правильный вопрос. Но есть такая наука, которая преподавалась и, надеюсь, преподается — деонтология. Это раздел деонтологии. Ваше призвание — максимально помочь человеку, который к вам пришел. Мы, по счастью, тогда были воспитаны даже не в рамках и не в пределах, а нас освящал, и мы принимали клятву Гиппократа — хорошие, понятные, честные, правдивые слова. Задача врача — максимально постараться не просто помочь пациенту, а помочь пациенту можно только тогда, когда вы вместе, он поверит вам, а вы будете владеть настолько вопросом, что вы вместе поборете и победите болезнь. Вместе. Если пациент вам не верит, полдела пропало, даже если вы прекрасный врач. Но если у вас состояние такое или настроение такое, или еще что-то — ну, люди разные бывают… Но вы, когда вы врач, вы пришли в клинику, и к вам пришел пациент, вы свое настроение и свои все дела — да, они должны быть там. А всё остальное — вот оно, перед вами.

ПРОЩЕНИЕ

У вас очень примечательный день рождения. Дата, я имею в виду.

Ну да.

Да, 9 мая. Понятно, что это особое переживание с детства, с момента осознания, так сказать, себя. И вы заметили, что почему-то ваш день рождения празднует вся страна. Вот у меня здесь два вопрос. Первый. Что для вас сегодня этот день? Ну, много же разговоров разных и обсуждений. И менялось ли у вас как-то ваше ощущение этого дня с годами? Ну, я имею в виду, Дня Победы.

Нет, не менялось. И более того, в этом году всей семьей мы поехали в Калининград. Дело в том, что мой дед брал Кёнигсберг и крепость Пиллау. Остался жив и даже не был ранен — так, всякие мелкие проблемы, которые он на них не обращал внимания. Начал войну он в начале 42-го и закончил там. Среди всех его орденов он ценил медаль «За взятие Кёнигсберга». Я взял ее с собой. Я взял карту, которую нашел тогда, когда разбирал архив родителей, она оказалась среди документов мамы, это ее отец. Я взял карту. От Кинеля, под Самарой, и вот путь этой дивизии до 9-го Мая. Мы были как раз в Пиллау, когда брали крепость. И две старшие внучки — одной сейчас 25, другой сейчас будет 18, — они мне сказали: «Дед, правнуков привезем сюда. И расскажем и покажем то, что ты нам показал». Нас пустили в крепость, хоть там воинская часть. Нас пустили. Ну, они ходили со мной, и ходили, смотрели и трогали эти все камни. Понимаете, цепь состоит из колец. Вот она не должна рваться. Вот от того, как прочные вот эти вот связки, тогда дальше и получается эта вот неразрывная цепь.

А вы первый раз были тоже там?

Нет.

Вы бывали, да?

Нет, я бывал в Калининграде…

Нет, я имею в виду, в самой крепости.

А в Пиллау я никогда… Я не был в крепости. Я просто поставил такую задачу — туда попасть. И мы туда попали. Я внучек туда хотел обязательно привести. Они должны были это увидеть. Я сказал им: «Я вам покажу то место, которое человек, которого вы не знали…» Но я взял фотографии, там стоит их мама, еще маленькая девчонка, со своим прадедом и прабабушкой, мой дед и моя бабушка. И мы еще молодые. Я говорю: «Вот это…» — «Это наша мама?» Я говорю: «Да, это ваша мама». И я говорю: «А вот этот вот тот самый человек, который брал вот эту крепость». Поэтому 9 Мая — для меня оно, тогда, когда я уже стал понимать, что это такое, в семье военного это быстро прививается и постигается. Хотя дед не любил рассказывать о войне совсем.

Не любил, да?

Ни в коем случае, нет. Он мне единственное, что разрешал, это перебирать его награды. Там они у него хранились. Он их одевал раз в год, 9 мая, они там выходили все. И на чердаке его дома хранились останки какого-то агрегата. И я понял, разбирая, что это такое. «Да, — он говорит, — это я с фронта приехал на нем». Он окончил войну техником-лейтенантом, командиром взвода, который ремонтировал всё, начиная от мотоциклов и кончая танками. И были гонки армейские, где-то там, может, в конце мая, может, в июне. В общем, короче говоря, дед занял второе место. И ему, как приз за второе место, вот вручили мотоцикл, на котором, как он сказал, он приехал. Ну, не знаю, приехал или он погрузил, его привезли, куда он сказал, — это уже второй вопрос. Но это был тот самый «БМВ», на котором он… Ну, вернее, останки этого «БМВ», скелет.

Ну, получается, что вот эта память, она, наверное, в первую очередь в семье должна храниться.

Конечно. Если это хранится в семье в виде каких-то маленьких реликвий, частиц… У меня в кабинете стоят часы, которые ему спасли жизнь.

Дедушке вашему?

Он вошел в один замок, и знали, что еще там не свободно это всё. Всё, наготове. И вдруг часы начали бить. И он повернулся — и в этот момент очередь прошла. Ну, он упал, отстрелялся. Вот эти часы он взял с собой и привез с собой. Эти часы ходили у них, я рос с ними, когда был маленьким, когда к ним приезжал.

А вы знали, что это за часы, уже в детстве?

Да. Дед мне рассказал об этих часах. И потом дальше они добрались до меня, они у меня стоят.

Ну, это, конечно, такая живая история, такие потрясающие вещи. И тем не менее тема «Прощение», мы ее продолжаем. У меня вот такой вопрос. Вот что вам проще или сложнее — прощать или просить прощения?

Прощать.

Прощать?

Мне почему-то, как мужчине, тяжело просить прощения всегда. Ну, может быть, это черта характера. Упрямство. Еще чего-то.

Я же прав, да?

Ну, упрямство. Я не злопамятный, и я… я всё прощаю. Ну, почти всё прощаю. Почти всё. И я не коплю обиды никогда. Никогда. Для меня всегда человек — это… в определенном смысле это радость и счастье открытия каких-то положительных сторон, которые я в нем не знал.

Ну, и право на ошибку, видимо, вы, так сказать, сохраняете за человеком.

Ну да, конечно. Потому что я не говорю себе, что это вот только раз — и всё. Мы все живые. И всяко бывает.

Мне один мой гость сказал, что иногда сказать, простил или не простил, даже сложнее, чем сказать, любишь или не любишь, потому что ты думаешь, может быть, что ты простил, а потом ты человека увидел — а у тебя опять всё закипело, так сказать.

Знаете, это опять-таки зависит от характера, от личности…

От человека зависит.

…от человека. Точно так же, как экипаж: мы все трое разных, совсем разных. Но нужно это просто понимать, что вы все разные, и быть готовым к этому. И от этого, вот, понимая, что все мы отличаемся, различные, и это вот надо принимать — и всё.

А вот если про экипаж. Все-таки 237 дней вы провели вместе. Вот за эти восемь месяцев приходилось вам говорить кому-то из членов экипажа «прости меня»? Или им вам говорить? Или таких ситуаций не было?

Дело в том, что «прости» можно сказать, «прости меня», по разному поводу.

Да, понимаю, да.

От мелочи какой-то до какой-то такой, которая вообще душу разрывает. И это «прости» — оно тоже разного размера.

ЛЮБОВЬ

У вас три внучки, вы уже об этом сказали, и дочь. Чем отличается любовь деда от любви отца? (Смеются.)

Мы были молодыми родителями и еще учились в медицинском институте. Поэтому слава Богу, что нам помогали в воспитании нашей дочери бабушка моей жены, ее прабабушка. То есть мы жили — четыре поколения в одной московской квартире.

Сильно.

И когда я впервые попал в Соединенные Штаты, меня повезли, встретили ребята, ну, они как сказали: «Мы из НАСА». Ну, НАСА и НАСА. Хорошо. «Что вы хотите посмотреть?» Я говорю: «Ну, что вы покажете, то и посмотрю». И они начали меня возить. «Вот этот трехэтажный особняк принадлежит вашему коллеге, астронавт такой-то. Он летал 10 дней». Значит, еще тоже там. Он летал одну неделю. То же самое. «Вот они там летали месяц. А вы как живете?» Я говорю: «Мы живем в четырехкомнатной квартире четыре поколения». Я говорю: «Понимаете, очень важно, что мы помогаем друг другу каждый день развиваться и расти. И мы радуем друг друга». Я говорю: «Русские, вот в нашей ментальности, у нас отец всегда строил дом вместе с сыном так, чтобы ну пусть будет другой вход, пристроенный, но это одна территория». Я говорю: «Понимаете, мы вот другие, мы отличаемся от вас. Вы разместились так — ну и слава Богу. И на здоровье вам».

Говорят, что отношение к внукам — оно связано с безответственностью. Ну, в том смысле, что любовь родителей — это ответственность, а тут пусть родители разбираются, а я могу просто любить.

Нет.

Нет, не разделяете это?

Ну, мы с женой очень ответственные люди. И вот…

Вы бабушка и дедушка очень ответственные.

Мы, может быть, даже не то чтобы избыточно. Хотя для кого-то, может быть, и покажемся избыточно. Но мы ненавязчиво стараемся присутствовать в их жизни и помогать им идти, в выборе дороги — ну так, чтобы они потом не пожалели.

А вы скажем, в том, как ваша дочь общается, воспитывает, воспитывала ваших внучек, вы видите, вы узнаёте себя с женой? То есть вы понимаете, что она это делает так, потому что это делали вы? Или, может быть, обращаете внимание на то, что вы так не делали, а вот у нее есть вот такие, я не знаю, педагогические приемы.

Ну, наверное, у нее, конечно, есть, и определенно есть свои, конечно же, и педагогические, может быть, и приемы или же поступки, которые она считает, что нужно поступать так и никак не иначе. Ну, мы можем это обсудить между с собой с женой. В случае чего можем спросить у нее, чем у нее это было вызвано или обеспечивается чем. Ну, мы просто стараемся быть им полезны, вот и всё.

А вот, если про отцовство говорить, можно ли говорить, что что-то стало таким самым главным открытием? Говорят же, что все-таки отцовство мужчину очень сильно меняет. Можно как-то это выразить словами или это в области, как в целом любовь, такого не вполне выразимого?

Это, наверное, появление дополнительной ответственности.

Ответственности, да?

Да, в первую очередь. Видимо, это, наверное, какая-то такая одинаковая база, которая должна рождаться у каждого отца. А уж будет ли она крепкой или она хрупкой будет, эта база, будет ли она солидной и плодотворной и обеспечивать рост и развитие, это уже зависит от каждого конкретного случая и человека.

А вы строгим были отцом?

В большей степени, наверное, демократичным. Хотя мое отцовство — оно такое, знаете, было прерывистым, потому что это как раз попало на тот период, когда я был отобран по состоянию здоровья в отряд…

И вы очень много времени отсутствовали?

…и «ехал на двух стульях». Я оставался работать в Институте кардиологии…

Вы писали диссертацию же, да?

Я написал диссертацию. Но я оставался работать в Институте кардиологии, младшим, старшим научным сотрудником, и одновременно мне нужно было жить другой жизнью, закрытой жизнью, о которой не расскажешь никому. И только какие-то кусочки можно было поведать жене — чуть-чуть. Потому что в то время это была закрытая тема, совсем. Ну вот, поэтому мое частое отсутствие, мои отъезды на полигон, потому что я встречал все абсолютно длительные экспедиции посещения. Я был первым человеком, который смотрел их в нулевые сутки, то есть тогда, когда они сели, с помощью специального ультразвукового прибора. Потому что мы были первыми, кто в нашей стране применил ультразвуковую технику. Ну, так получилось у меня в жизни. Поэтому я вот такой вот отец был как бы… ну не то чтобы виртуальный, но вот не всегда я бывал дома.

А детские воспоминания, ваши детские воспоминания, есть какие-то, к которым вы возвращаетесь, что вам чаще всего вспоминается про детство про свое?

Ну, детские воспоминания — у меня всегда было счастье и радость тогда, когда мы на лето приезжали к бабушке с дедушкой, которые жили в Херсонской области. Дед был там, работал в мастерских, где он по-прежнему ремонтировал, начиная от паровозов и кончая…

Это дед, вот который…

Да, который брал Кёнигсберг и Пиллау. Вы меня спросили, я по этому поводу вспомнил и улыбнулся. Мы едем в поезде, мой младший брат, на пять лет младше меня, мы едем … Жили мы в Германии, в ГДР, родители работали там. И смотрит в окно брат и его спрашивают: «Куда ты едешь?» Он говорит: «Я еду на родину». — «А где твоя родина?» Ну вот он дождался, когда появились первые признаки, печные трубы того завода известкового, где работал дед и где там мастерские: «Вот родина, вот моя родина!» Вот это родина — всё. Потом для капитана первого ранга, моего младшего брата, видимо, эта Родина осталась… она расширилась, конечно, но вот это было начало родины.

Да, это очень трогательная история. Олег Юрьевич, у нас с вами еще финал.

Да ладно.

Да. Финал такой вот я вам придумал. Такой отчасти телевизионный, и вот в каком смысле. Представьте, что к вам приходят и говорят: «Олег Юрьевич, вы знаете, вот мы тут придумали телевизионный проект большой, который будет связан с космосом, будем мы готовить, значит, известных людей, их отправлять в космос, всё это снимать, показывать и хотим вас пригласить, говорят вам, главным консультантом. Вот «согласиться нельзя отказать» — где вы поставите знак препинания в этом предложении.

Я вначале прочитаю сценарий. Посмотрю, насколько он правдив. Насколько он честный. И тогда поставлю запятую там, где я приму решение.

Понял.

А решение может быть и одно, и другое.

Спасибо вам огромное. Это был Олег Юрьевич Атьков. А мы продолжим писать «парсуны» наших современников через одну неделю.