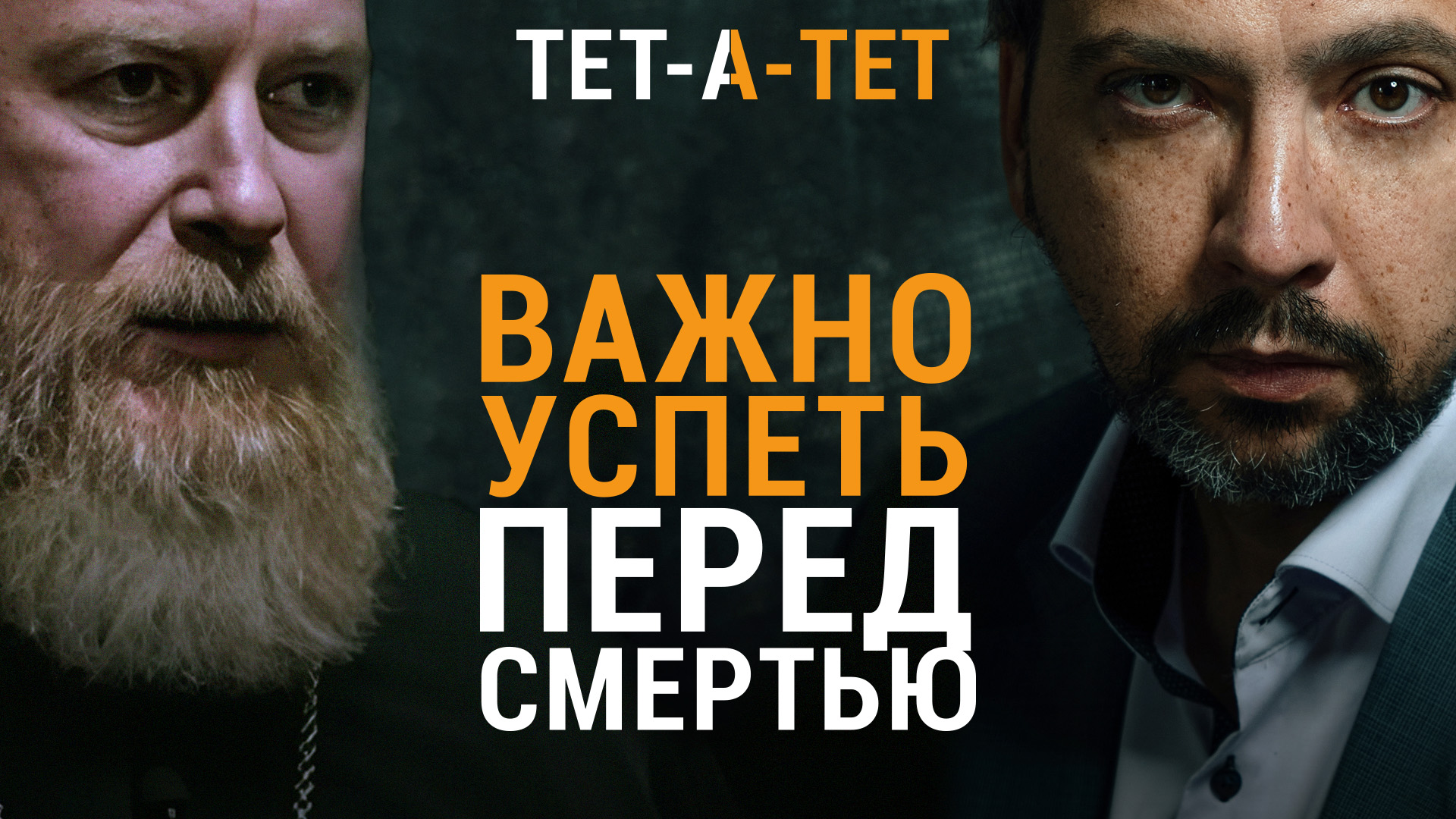

О своем поиске веры, о священстве и медицине, служении в хосписе и в горячих точках, об отце Иоанне Крестьянкине, — разговор иерея Игоря Блинова с Владимиром Легойдой.

«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях священник Игорь Блинов. Здравствуйте, дорогой отче.

Здравствуйте, Владимир Романович.

Пять тем. Ничего нового мы и коварного для вас не придумывали. «Вера», «Надежда», «Терпение», «Прощение», «Любовь». И перед тем как к первой теме мы перейдем, я задам вам вопрос, который я всегда задаю, мы с этого начинаем разговор. Как вы сегодня, здесь и сейчас отвечаете на вопрос: кто вы?

Иерей Игорь Блинов — клирик Марфо-Мариинской обители, врач общей практики, священник Елизаветинского детского хосписа.

Ну, наверное, я себя назову странником. Я просто вспомнил свои детские воспоминания. Потому что я, сидя, помню, даже на неудобном месте, на горшке, разговаривал с бабушкой об умершей соседке, в деревне. Я у нее там летом отдыхал, еще в дошкольном возрасте. И она мне так как-то резко сказала, что вот, что с ней будет. Я как-то не мог поверить, что после смерти, вот, гроб — и всё. Говорит: да, в сырой земле будет лежать, и всё на этом закончилось. И я расплакался. Тогда не был, естественно, к вере никак не приобщен, и бабушка мне про это ничего не рассказывала. Но вот это ощущение несоответствия формата жизни и формата жизни души как-то у меня с детства присутствовало. И когда я впервые повстречался с знанием о вере — через своего будущего крестного, потом с Валерианом Кречетовым познакомившись буквально через несколько дней, — я сразу, конечно, решил креститься, это еще было в десятом классе школы. И вот с тех пор, конечно, вот это ощущение странничества здесь, на земле. Потому что потом я только узнал, что апостол Павел говорил, что это временное жилище наше мы покинем и ищем Град будущего —«Град будущего взыскуем», как по-церковнославянски сказано, — как-то оно стало понятней, конечно, с годами. Но вот в этом таком формате, можно сказать, жизнь, наверное, и воспринимается больше, как временное такое вот прибежище, в котором ты внезапно иногда видишь такие вот окошки в небо, которые раскрываются тебе через такой духовный опыт, который не раз уже, и особенно в начале, после крещения, открывается человеку как неимоверная, вообще, не сравнимая ни с чем радость и удивление тому, что происходит в твоем сердце, когда ты соприкасаешься совершенно с другим миром.

То есть вот этот образ странника — это именно не в плане того, что часто говорят: ну, мы путники там, дорога, да, а в плане именно души, да, как вы сказали, вот того, что это временно всё.

Да, потому что мы по этой жизни странствуем не как путники, а как люди, которые ищут того, что тебе уже готовится. Готовится, потому стал узнавать внутри себя, твое сердце, и ты к этому должен прилагать какой-то труд. И дар, который тебе дается, дар веры — он, конечно, тебя ориентирует.

Просто мне кажется, что вот это ваше ощущение, этот образ — он очень необычный. В каком смысле? Ну все-таки вот эта земная жизнь, с годами тем более, она нам более или менее понятна, при всех ее загадках. А вот, мне кажется, может быть, я неправ, но вот я думаю, что ощущение, которое вы описали, оно чрезвычайно редко встречается. Обычно даже вот понимание нашего бессмертия — оно связано с неприятием факта смерти. Вот вы сказали, в детстве бабушка сказала — вы расстроились, расплакались. Я тоже что-то подобное из детства помню, но я не могу сказать, что это было связано… вот немножко по-другому я это интерпретирую. И мне так кажется, что это чрезвычайно редкое ощущение. Вы встречали подобное что-то, я не знаю, в пастырской практике, у вас же много...

Я, когда общаюсь с детьми особенно, в связи с тем, что иногда в паллиативном отделении приходилось служить и помогать его организовывать, при Марфо-Мариинской обители сначала такое организовывалось, потом отдельно еще, Елизаветинский паллиатив. Ты когда с этими детками общаешься, ты, наоборот, чувствуешь, что они уже инакожители и они не привязаны к этой как раз жизни своей и помогают родителям отвлечься от того, чтобы в своем как бы таком материальном и здешнем восприятии и к ним отношение тоже меняется. Многие родители благодаря этому веру обретают. И особенно когда родители уже верующие, у них ребенок умирающий, они, конечно, совершенно иначе всё это воспринимают — как некий такой дар ангельского соприкосновения со своим ребенком, который уже уходит в Мир Небесный, и для них это укрепляет их веру только. Для людей, которые протестуют и которые не хотят этого, конечно, происходит такой кризис, в котором они или озлобляются, или замыкаются совсем, на эти темы не хотят разговаривать, или через даже не христиане, которые некие такие заключают с Богом уже советы. Даже вот одна мусульманка к нам приходила, я помню, на панихиды за своего ребенка, который был крещен, мама мусульманка, и очень старалась много лет подряд, эти панихиды, присутствуя, чтобы совершались, о его упокоении, потому что она говорит: я с ним тогда общаюсь. Хотя у мусульман нет такой традиции — молиться за усопших.

ВЕРА

Вы сказали: вера как дар. И вместе с тем вы сказали: укрепление в вере. А дар можно укреплять?

Наверное, ему можно давать проявляться. Я просто помню, когда в первые свои месяцы хождения в храм, они, конечно, совершенно несравнимы с тем, что потом, со временем, появлялось. Хотя это вновь и вновь как бы возобновляется, когда ты получаешь, допустим, дар священства, в этот момент тоже как бы совершенно обновляются твои ощущения и осознание даже твоей близости к святости, потому что ты уже не просто верующий раб Божий или чадо света, как даже апостол Павел иногда так, вдохновляя, называет верующих, но священник Бога Вышнего. Ты можешь Его образ носить и присутствовать, самое главное, при таких таинствах, которых даже не все могут даже себе позволить задуматься над этим, где ты Тело Христово в руках можешь держать, когда рукополагали, и давали тебе Агнец в руки. И за это, говорят, ты будешь испытан на Страшном Суде, если ты не сохранишь Его в целости. До сих пор звучит в ушах, когда это епископ тебе произносит и ты осознаёшь твое участие в сохранении целостности Церкви, о которой молился сам Господь, и дает возможность человеку присутствовать в том, чтобы в эту целую Церковь входили люди через покаяние, через исправление своей души. И так больно порой смотреть, когда люди откалываются от этой Церкви и теряют веру, вот что самое неприятное при этом.

Я все-таки хочу вернуться к ощущению того, что вы сказали, эти слова, которые архиерей говорит при рукоположении. Вот вы сейчас говорите, я даже сам ощутил, это же такая ни с чем не сравнимая ответственность как минимум. Нет ничего в земном опыте, что было бы с этим сопоставимо.

Ну, это, наверное, какие-то такие физиологические, психофизиологические моменты. То есть одни, конечно, которые и по-разному переживают, наверное, покаяние: одни радуются, что Господь им простил грехи, всё время веселятся и ликуют. Другие, наоборот, слезы льют. Такой радостотворный плач возникает. Конечно, это не унылый плач, а именно радостотворный, но все равно плачут. И наверное, человек по-разному на это реагирует. Но дар-то один дается. Просто, наверное, от его физиологии, от его свойств характера по-разному воспринимаешь.

Но я имел виду именно те слова, которые вы говорите, что вы понимаете, как священник. А у вас какие это чувства вызывает?

Мне просто очень хорошо один батюшка опытный сказал. Говорит: «Я по этому поводу не переживаю. Мой шеф, — говорит, — обо всем уже позаботился», имея в виду Христа.

А вот, отче, смотрите. Я вот обращал внимание... Мы же говорим, что важно, чтобы человек, те миряне, которые стоят в храме, чтобы они понимали, что сейчас происходит. Ну, понятно, что есть какие-то там уставные определения, когда, допустим, стоящие в храме должны класть земной поклон. Но, вот я во многих храмах замечал, что в самый важный момент, когда хор поет «Тебе поем» и когда происходит таинство, и когда это песнопение заканчивается, священник, если он один, или священники, если их много, они кладут поклон перед престолом, в храме никто на колени не становится. Из чего я делаю вывод, что большинство людей не понимает, что вот сейчас это произошло. И мне всегда казалось, что это решается очень просто. В проповеди — один раз или там с какой-то периодичностью — об этом стоит напоминать. Или не стоит. Но я ни разу не слышал, чтобы об этом не говорилось. Равно как и я почти никогда не видел, чтобы люди в храме становились на колени в этот момент.

Это, наверное, то же самое, что с тайными молитвами. Хотя они называются тайными, потому что с таинством совмещены, но их не обязательно тайно читать. Их читают некоторые даже архиереи, громко читают, чтобы другим было слышно.

Да, Патриарх всегда читает…

Вот. И некоторые даже смущаются, потому что никогда, может быть, этого до того не слышали…

Не слышали.

…что их вслух читают. Но это то, что человеку должно быть открыто, конечно. И об этом со временем все-таки, я думаю, большинству становится понятным. И поклонов не положено в воскресный день.

Ну, да, в воскресный, после Пасхи, мы понимаем.

Я думаю, что это и от наполнения храма зависит, наверное, от его, вот… городского, сельского. Я помню, что ездил когда на Чудское озеро поначалу к отцу Василию, такой Швец был, почивший уже, старенький священник, там на коленях молились, часами стояли многие.

Мой первый духовник всегда очень переживал, чтобы было больше священников и прочее. И он сказал, что вообще, конечно, по светской профессии священник должен быть врачом. Это лучше всего и очень помогает. Вы бы согласились с этим, как священник и как врач?

Это очень соприродно одно другому, потому что это есть служение. Так же как священник и военный, я думаю, это тоже служение, как священник и педагог. То есть я не разделяю на самом деле здесь вот прямо специфику профессии. Она, главное, должна быть профессией служебной. Потому что врач, понятно, копается в симптомах, в болезнях тела. Психиатр копается в болезнях души. Но тут самое главное для человека, чтобы ему помогли, его утешили, его поддержали. Потому что бóльшей части людей болезни даются для чего-то и от которых не обязательно избавляться, просто их нужно научиться правильно воспринимать, и результат чтобы от этого был. Человеку парализованному при Овчей купели Господь сказал, что ты исцеляешься от этого недуга, а 38 лет до того он болел. Для чего-то ему дана была эта болезнь. А он в результате исправился от многих своих недугов, когда до того Господь именно к нему подошел, в Овчей купели, и именно его исцелил. Там же лежало очень много больных и по многу лет находящихся там. Поэтому тут такие вещи, наверное, они связаны больше… с ростом души. Я не знаю, мне просто, когда я стал думать о медицине, потому что у меня мама врач, и бабушка тоже в медицине работала, я другого представить не мог ничего для себя. И потом естественным образом, конечно, это в священство так стало перетекать. Но в то же время я не смогу до сих пор себя от медицинской деятельности совсем оторвать, потому что это часть моей жизни, бóльшая даже часть. И очень многие люди, когда приходят на прием, даже, может быть, не зная, что ты священник, они очень многие вопросы как-то даже подспудно задают, которые им нужны не для того, чтобы вылечиться от болезни, а для того, чтобы понять какие-то вещи, более сложные, более комплексные, которые, может быть, не только с болезнью связаны. И очень часто вот такой ответ находится. И ты как бы живешь именно опять в таком же таинстве, тайнодействии.

Ну вот вы как-то сказали, что, когда люди приходят к вам как к врачу, а потом узнаю́т, что вы священник, то расширяется круг вопросов. А вот это никогда не мешает? У вас не было случаев, когда вы как бы скрывали, что вы священник?

Бывает наоборот. Я когда работал просто врачом, в Германии, больше 20-ти лет там проработал и потом меня рукоположили в священство, и многие, узнав, что я священником стал, ушли от меня. Потому что для них это, видать, было неким таким барьером, который они не решились переходить.

Но это были неверующие там, или неправославные люди, или разные?

И неправославные, и неверующие, всякие были.

Всякие.

Ну, даже неправославные, так скажем.

А православные были, которые ушли, узнав, что вы стали священником?

Да нет, продолжали ходить. Но как-то это, так сказать, мне кажется, общение не углубилось благодаря тому, что стал священником, именно с ними, Потому что все-таки к тебе как врачу приходят люди по другой нужде. Здесь, в больнице святителя Алексия, когда уже стал работать как священник и врач, тут, конечно, когда выбор есть, пойти к священнику и врачу или просто к врачу, некоторые выбирают именно такую вот возможность. И задают вопросы такие, не просто психосоматические, а даже духовные.

Ну вот, я насколько понимаю слова батюшки, которые я сейчас вспомнил, что священнику хорошо быть врачом, он и имел в виду, может быть, вот такой прикладной вариант, что есть разные проблемы у людей, и, когда священник еще и врач, он может видеть, что здесь, в какой области эта проблема лежит.

Конечно.

Я так понимаю, что он такой прикладной.

Очень важно. Потому что многие врачи не в ту сторону человека могут направить, будучи профессионалами. Священники, не будучи, так сказать, медицински грамотными, могут совершенно не дать человеку возможность получить, допустим, исцеление, будучи больным с неизлечимым заболеванием, не советуют, допустим, идти к врачам. Но тут какие-то духовные аспекты есть. Я одного батюшку знал, врача, который болел прободной язвой и не хотел к врачу идти, и в результате умер через две недели, решил для себя именно вот такой путь, зная, чем это грозит. Тут, наверное, это всё очень индивидуально.

Да, это область такая сложная. У меня была в программе Татьяна Владимировна Черниговская, известный наш ученый. И мы с ней вышли на тему молитвы. Мы говорили про мысль, про думать, и она сказала, что думать очень тяжело, почти так же тяжело, как и молиться. А вот вам тяжело молиться или легко?

Это тоже очень разное состояние. И самому молиться, наверное, невозможно.

Это что вы имеете в виду?

Возможно захотеть и быть настроенным. А дар молитвы — он тоже дар. И он дается как бы внезапно, порой ни с чем не связанный, с твоим состоянием. А иногда ты вроде и пыхтишь, и стараешься, и мысли разбегаются в разные стороны — и ничего не получается. И совершенно в расстроенных чувствах, как бы вроде прочитал там правило, отслужил службу, а ты совершенно в других как бы мирах обитаешь. Поэтому мне тут кажется, что, конечно, можно к этому стремиться, и нужно стремиться, но это не всё от нас зависит. Потому что нерассеянная молитва — она свойственна только людям святой жизни или очень ревностным, наверное. Особенно ярка молитва, особенно в начале, для новоначальных. Вот я помню первое чудо в своей жизни. Я даже не знал, что такое может быть. Я помолился у иконы Божьей Матери в Псково-Печерском монастыре, иконы Успения, о том, что у меня не было молитвослова на церковнославянском, ни одной книжки на церковнославянском языке. И я вышел, через пять минут ко мне подошла женщина, и сказала: «Вы знаете, там батюшка попросил найти кого-нибудь мне помочь картошку покопать». И я, выкопав полведра ей картошки, она завела меня к себе на квартиру и говорит: «Выбирайте любую книжечку, какую вы хотите». И вот я помню, что молитва — она даже без всяких чувств она дает тебе результат, порой не от тебя зависящий. И сразу у меня книжка уже на церковнославянском была у меня в руках. И я понял, что это, действительно, мало чего от нас тут зависит. Но для укрепления нашей же веры, наверное, это вот временами нам дается.

А как эти темы связаны? Я имею в виду чудо и вера. Вот у Достоевского есть мысль такая в «Братьях Карамазовых», что люди вообще ищут не веры, а чудес. Это же вряд ли в положительном смысле говорится. Вообще, это так? Вот вы с этим часто сталкиваетесь, как пастырь, как человек, который исповеди принимает?

Я думаю, что на исповедь приходят уже люди, которые не чудес ищут. А есть, конечно, такая категория людей, которые рассказывают очень подробно о своих переживаниях, о своих каких-то грехах, а потом под конец говорят: «Батюшка, мне не хватает, ровно полутора тысяч рублей». Я говорю: «Ну что же вы с самого начала-то не сказали, зачем такое тут разыгрывать…» Но это редко, конечно, случается. А большинство людей, которые ищут веры, входят в тáинственную жизнь Церкви. А чудес ищут, конечно, люди, наверное, еще по-настоящему не поверившие. Потому что, мне кажется, когда Господь пятью хлебами кормит пять тысяч людей, они многие потом отошли, когда Он о Хлебе Небесном стал им рассказывать, и о том, что Ему нужно пострадать, и то, что Он не человек, а Бог. И многие отошли, считая Его вообще безумным. Потому что, говорит, не того искали, наверное, искали хлеба. И наверное, тут каждый кто чего ищет. Есть многие люди, которые приходят в церковь и даже получают обещанное. У нас вот один знакомый был, как раз когда я в Псково-Печерский монастырь еще по молодости ездил, и у него была гангрена, от закупорки сосудов, и ему хотели ампутировать уже стопу. Но там один его знакомый ему говорит: «Поехали, к отцу Иоанну Крестьянкину тебя отвезу. И подожди пока оперироваться». И он поехал. Тот его, встретив, обласкав, послал потом помочь сено покосить. Он даже не понял, как вот с больной ногой, которая практически почернела, пошел на сенокос. На следующий день вообще он забыл, что такое у него больная нога. И вот как-то он исчез из поля зрения этого знакомого, который его привез туда. И потом он через пару лет его встретил, говорит: «Ну, как ты поживаешь, как твоя молитва?» — как христиане обычно приветствуют друг друга. Говорит: «Нет, я в церковь не хожу. Мне вот доктора такие хорошие попались, что они помогли мне ногу спасти». И вот как-то его это совсем не коснулось, поразительно. Вроде, казалось, чудо произошло, прямо явное, а вот человек веру не обрел. А есть люди, которые не просто верят, но они уже видят, потому что вера — это все-таки, наверное, даже вúдение, и им чудеса не нужны. Потому что они обретают такое чудо, которое ни с какими материальные вещами несравнимо. Они начинают видеть уже мир духовный. Начинают видеть уже перспективу — познавать Бога. Потому что цель нашей жизни — именно узнать Бога здесь.

Немножко вернусь к молитве. Один мой старший друг, и зритель нашей программы, как раз вот в том числе после программы с Татьяной Владимировной, обратив внимание на этот эпизод, что трудно молиться, он мне написал: «Появляющиеся в “Парсуне” заявления о трудности молитвы меня озадачивают. Когда я замечаю, что дышу, я вспоминаю о Создателе. Дыхание — это уже молитва». Вот что вы думаете об этих словах?

Он очень грамотно это сказал, выразил, потому что «всякое дыхание да хвалит Господа». И «непрестанно молитесь», Апостол заповедует. И практикующие непрестанную молитву сердечную, они ее связывают с дыханием. Потому что у большинства ходящих в церковь утреннее правило, вечернее правило — оно как бы не связано в течение дня ничем…

Вообще мало с чем связано. (Смеется.)

И конечно, это такое искусство. Потому что у нас об этом, к сожалению, мало кто говорит, но и в древних религиозных сообществах, и в монашеских коллективах, конечно, в первую очередь, учат молиться, и жить молитвой, и питаться ей. Потому что это то, что дает возможность тебе просто быть в присутствии Божием, пред очами Божиими, всё время осознавать эту реальность. И наверное, об этом говорить сложно и не нужно, наверное, потому что это то, что открывается человеку по мере его такого вот взросления, опыта душевного, человеческого, духовного опыта.

Я еще, знаете, обратил внимание, как-то у меня это раньше не соединялось, мы заговорил о вере как о даре, и потом вы сказали, что люди теряют веру, и такое происходит с нами. И я вот никогда не думал о том… о потере веры как о потере дара, когда тебе что-то подарили, какой-то, может быть, самый дорогой и самый важный подарок, а ты его потерял.

Я вот тоже, став священником, очень часто с такой проблемой сталкивался, что человек говорит: я был верующим, и я эту веру потерял. Сделав, допустим, аборт или какую-нибудь там злобу накопив в себе. И это очень такой длительный процесс, пока они к исповеди не приходили, и, может быть, даже не один раз, затягивающийся, может быть, даже на несколько лет. Для, наверное, других, есть такие, которые совсем теряют эту веру после какого-то поступка, когда несовместимо приятие этого дара, который все-таки требует подготовленного сердца. Потому что если сердце не готово, оно ожесточается, или оно разворачивается, то, наверное, и вера теряется. Потому что это, наверное, состояние сердца человека, которое способно вместить его или не способно.

Вы еще сказали об узнавании Бога или о познании Бога. Вот за годы жизни в церкви что вы узнали о Боге?

Наверное, то, что каждую секунду Господь присутствует в твоей жизни и много раз в день случаются чудеса, если ты действительно внимательно за этим следишь. И стоит только тебе уйти в сторону — в твоих мыслях, чувствах — от этого постоянного чудесного такого водительства по жизни, то ты начинаешь впадать в такие вот неприятности досадные, в которых ты и можешь потерять, действительно, вот это ощущение и ослабить свою веру, и, наверное, впасть в какие-то серьезные искушения даже. Потому что как праведники ходят пред очами Божиими, вот мы если читаем Священное Писание, наверное, это идеал и такая цель для многих людей, которые хотят укреплять свою веру, научиться этому — ходить пред очами Божиими, то есть ежеминутно помня о том, что Господь не только тебя видит или может наказать, а то, что Он тебя любит и готов всегда помочь. И очень часто ведь Господь нам заповедует непрестанно молиться и просить всё время у Него. Но в ответ Он говорит, что нам даст не просимое, а даст Духа Святаго. И вот, наверное, Дух Святой — Он и управляет чистыми сердцами, когда действительно человек к этому стремится. Потому что ведь жизнь, я так понимаю, наша связана вот с такими этапами взросления. Когда ты вначале начинаешь это сердце разглядывать, туда проникать своим умом, чувствами, начинаешь понимать всю вообще гибельность, можно сказать, твоего положения и неспособность самому выкарабкаться оттуда. Вот такое видение своих грехов — оно с годами появляется. И вот вы задали этот вопрос, что там за эти годы изменилось. Наверное, больше грехов стал видеть. Потому что это как бы по молодости казалось: ну какие там, это ж так легко — поститься, в храм ходить, начать все заповеди исполнять, это же несложно. И потом, каждый раз натыкаясь вот на эти грабли такие, вставая, понимая, что это вообще ни своими силами невозможно, ни в принципе нельзя, если ты каких-то вещей в себе не изменишь, не поймешь, что ты сам по себе ничего не можешь, и немощный, и недостойный, а всё остальное делает за тебя уже, конечно, Божья благодать, к которой стремится человек, наверное, и которой потом, со временем, хочется заполнить свою жизнь, свое сердце. Вот, наверное, так.

А вот вы где-то говорили, что очень полезно читать святых отцов. С этим очень сложно как-то спорить. Но мысль, она такая, в общем, общая. Мы в 90-е годы, я помню, когда такой был массовый приход в Церковь, после 88-го — я вот в числе этих пришедших, так сказать, этого часа, — и мы там начитались много чего, и много чего вычитали, и много чего напридумывали, мне кажется. Я помню, что всерьез, читая, правда, не святых отцов, но про преподобного Серафима, я помню, что я всерьез думал: а сколько — вот тысячу я, конечно, не простою на камне, но сколько я там простою? И это, мне кажется, такая немножко фантазийность, далекая от трезвения святоотеческого. Но мы же с вами понимаем, скажем так, даже не массового читателя вообще, а вот даже церковного читателя сегодня и его способность к чтению святых отцов. Вот насколько это может быть сегодня реальной практикой для человека? Это первая часть вопроса. А вторая: вот, вы лично к кому, к каким святоотеческим текстам чаще всего возвращаетесь?

Ну вот, если возвращаться к истории, перепечатанных Иоанна Лествичника и «Лествицы» было самое большое количество в домах и в монастырях, когда изначально начали печататься книги. И я думаю, их читали очень многие, и миряне, и не только монашествующие. Исаака Сирина до сих пор не перевели в полном объеме, в том, в котором он присутствует, допустим, на английском, на греческом языке.

Да много чего не перевели, если брать, да, из таких…

Да. Вот Иоанна Златоуста всего перевели.

Ну, Иоанна Златоуста — да.

И, наверное, есть какие-то разные темы, которые святые отцы затрагивают. Есть миссионерские, проповеднические, библейские темы, которые тот же Ефрем Сирин, Иоанн Златоуст затрагивают, и их нужно читать, и, наверное, каждому полезно. Один батюшка был знакомый, говорил, начинал когда Исаака Сирина читать, его начинала все время одолевать блудная страсть. И он понял, что еще рано читать. По молодости причем начал читать. Наверное, всему свое время. И не каждому, конечно, дано какие-то тайны узнавать, потому что они, наверное, не полезны бывают, о которых святые отцы как о своем опыте приоткрывают, тот же, взять, Симеон Новый Богослов или Исаак Сирин. Хотя очень утешительно. Иоанн Кронштадтский говорил, что если Исаака Сирина раздать по тюрьмам, то эти тюрьмы, наверное, наполовину опустеют от покаявшихся заключенных. А мне, не знаю, очень многие годы открывал жизнь внутреннего человека Феофан Затворник.

А что? Скажем, его письма, настоящие письма, они очень не похожи на то, что у него выходило как тексты.

Да, вот «Что такое духовная жизнь, и как на нее настроиться», конечно… очень методично.

Ну, там тоже письма, тоже в виде писем она все-таки сделана.

Ну, в то же время она очень последовательна, методична и от нуля, от рождения, от крещения человека помогает ему пройти до таких уже… более опытного состояния, раскрывая, что такое внутренний человек.

А вот в плане обращения к людям нецерковным, где здесь, скажем так, предел допустимого? Один современный священник, понимая увлечение молодежи, ну части молодежи, подростков, традицией японской манги, он сейчас с художниками, они рисуют эту мангу… евангельские истории в стиле манги. Вот насколько, вы считаете, такие вещи возможны? Как миссионерский ход именно.

Мне кажется, что у нас такая полнота нашего Предания в церкви. Допустим, один батюшка у меня знакомый, он всегда тех, которые на катехизаторские беседы к нему приходили, он подводил их к царским вратам, и начинал рассказывать об иконостасе…

Ну, они уже пришли. А если еще не пришли?

Да, если не пришли, то…

Ждать, пока придут?

…наверное, всё возможно. Наверное, самое главное — заронить какой-то интерес и какую-то мысль, что человеку не только кулич освятить в храм прийти или свечку поставить, а узнать о жизни каких-то святых, которые… особенно в двадцатом веке живших. Потому что Елизавета Федоровна, в обители которой я служу, очень многих приводит людей, которые в церковь и не ходят, но видно прямо, к ней приходят, к мощам и ее жизнеописание знают, ей молятся. И со временем какой-то опыт у человека духовный тоже появляется. Потому что они когда-то узнали о том, что она жила в этой Москве, в нашем городе, и тут прямо вот по этим улицам ходила и много чего сделала доброго. И вот так как-то по-разному к нам люди, конечно, обращаются. И через комиксы, не знаю… Наверное, через общий труд. Я больше, наверное, про себя могу сказать, что, когда появляется компания верующих людей, хотя бы один человек, на которого ты можешь ориентироваться, для тебя это уже некая гарантия, что ты в Церкви все-таки останешься. Потому что если человек просто приходит и ни с кем не знакомится, и у него никакого такого социального опыта не появляется, труда, вот как, например, добровольцы приходят, землю копают, грядки какие-то устраивают. И у них появляется духовный опыт. Потому что они делают это ради того, чтобы они вошли в то единство благодатное, Церковь, в котором можно и быть сосудом, казалось бы, незначимым, но в то же время ты в этом присутствуешь, в этом единстве.

НАДЕЖДА

Вы уже упомянули про опыт жизни в Германии, работы в Германии. Я хочу просто к этому немножко вернуться. Ведь как минимум два шага в жизни вашей было, которые, скажем так, в логику обывателя не так легко вписать, как мне кажется. Первое — это то, что вы, будучи врачом уже с большой практикой, в Германии, вы стали священником православным. Это первый шаг. А второй — что вы оставили эту свою успешную практику в Германии и вернулись с детьми, переехали в Россию. Вот этими вопросами я открываю нашу тему «Надежда». Можно ли сказать, что это было связано с какой-то вашей новой надеждой?

Нет, оно закончилось надеждой.

Закончилось.

Да. А началось оно именно с того странничества. Потому что мне просто было интересно, наверное, постранствовать и я чувствовал, что это вот уже совершенно реально, потому что, когда уже начал врачом работать здесь, одна пациентка предложила помочь там с организацией медцентра в Берлине. И я, поехав туда, понял, что не только там что-то организовать можно, но и постажироваться. И думаю: несколько лет я тут поживу, годика два, допустим. И через два года я уже расхотел там быть, потому что мне как бы достаточно было уже впечатлений. И я поехал к отцу Иоанну Крестьянкину. И он сказал, что ты, говорит, поезжай обратно. Ты там женишься, ты там выучишься, когда России нужен будешь, тогда и вернешься. Ну, я, немножко приуныв, поехал обратно, прожил там больше двадцати лет. И думаю: ну всё, я уже выучился всему, чему там можно учиться, уже женился, уже дети родились все. Уже вроде даже России нужен. Потому что еще с владыкой Сергием тогда, который социальной деятельностью занимался до владыки Пантелеймона, мы какие-то там стали социальные проекты, медицинское оборудование стал помогать доставать и думал: сейчас мы какой-нибудь там реабилитационный центр откроем медицинский, помогать при монастыре будем. Даже своих уже семейных перевез всех. И тут вот не получается — и всё — уехать, не могу я передать свое дело: у меня там своя практика была. И несколько лет я, три года еще, прожил там один, приезжал иногда, но вот у меня как бы надежды всё меньше и меньше становилась. И только потом я прочитал Феофана Затворника, что в надежде ты не должен предвосхищать судьб Божиих. То есть ты должен надеяться, но не диктовать Промыслу Божиему, на что ты хочешь надеяться. То есть ты должен воспринимать все-таки волю Божию. И представляете, через три года, когда я получил диплом обо окончании Академии, через буквально пять дней звонит мне врач, говорит: я хочу приехать и посмотреть вашу практику, скорее всего, я возьму. А мне в то время отец Иоанн Крестьянкин так сказал, что, когда доучишься, тогда и переедешь. А я по-своему надеялся.

То есть он же не уточнял, да, в чем вы доучитесь.

Совпала, да, последовательность вот этих вот моментов. И вот доучился — прямо четко, через пять дней, сразу мне, надежда не посрамила, и я, вот, уже стал собирать чемоданы, и переехал в тринадцатом году. Уже десять лет как здесь.

Вы уже сказали очень важную мысль, что надеяться, но не предвосхищать, что мы получим. Но вообще, мне казалось, когда я начинал программу, что, ну что — надежда, здесь всё понятно, надеешься, всё хорошо, значит. Вот опять же, мы надеемся на Бога, наша главная надежда, она потому и непостыдная, что Господь никогда нас не подведет. И вот с течением времени, благодаря программе нашей, я понимаю, что тема очень непростая. И какие-то пределы надежды. Можно ли надеяться — на что, на кого. Как надеяться на людей. Вот какое у вас вообще понимание вот этой темы надежды, если чуть-чуть поподробнее поговорить?

Ну, вот тут, по-моему, основа, что если ты надеешься по человеческому разумению, то эта надежда может и постыдить тебя. Потому что «на князи, на сыны человеческие» несть надежды. И даже на себя, и, естественно, на своих ближних, которые тоже могут совершенно по-другому себя повести, чем ты как бы предполагаешь. На здоровье свое надеяться нельзя. На работодателя нельзя надеяться. На близких друзей даже порой тут надеяться не всегда получается. И вот как раз если ты, мне кажется, не думаешь о том, что это именно по твоему плану всё пойдет, а ты надеешься, что Господь все равно, видя это, так или иначе все равно тебе всё даст по силам и в результате, если ты к этому стремишься, даст тебе спасение, спасение не в этой жизни, то надежда — она не постыжает. Потому что она, наверное, связана, все-таки, уже с дарами такими, которые нематериальны.

А насколько вам удается эта надежда? Все равно же мы когда сталкиваемся — друзья подводят или нам кажется, что подводят, вам удается с этим справляться? Или это все-таки переживательная такая история.

Я сильно не переживаю. И тут как раз, мне кажется, все-таки больше, когда вот в такую ситуацию впадаешь, которая тебя удручит, может, или расстроит совсем, ты все-таки понимаешь, что это неспроста. Я просто видел людей, которые, будучи в очень, казалось бы, таком тяжелом состоянии, умирающие, с сильными болями, но верующие, глубоко верующие, надеющиеся на то, что Господь все равно их спасет и даст им всё, на что они уповают, им настолько легко давалось всё это переживание страданий. Мы были в Горицком монастыре несколько лет назад, там одна монахиня с раком была без всяких таблеток обезболивающих и с болями сильными. У меня в сумке оставалось несколько сильных обезболивающих. Мы ей привезли именно ровно на этот месяц, пока она с усиливающимися болями жила. Она принимала это лекарство, и в результате, она говорит, без единого стона, без единой такой боли сильной, она очень благодарила о том, что вот и надежда ее осуществила, что лекарство даже привезли, когда нужно стало. О ней рассказывала ее знакомый иконописец. У них всё в образах было. У нее все время светлый образ, светлое лицо, и не сходящей улыбкой почила. Вот такая надежда, конечно, которая уже переходит, наверное, в вечность — только такая, наверное, реальна в этом значении, в этом смысле.

Батюшка, а уныние, как, вот, в моем понимании, такое нечто противоположное надежде, вот, в вашем жизненном опыте имеет место?

Конечно, как же без него. Но очень ненадолго всегда. Это, я думаю, все-таки от физиологии зависит, от психофизики какой-то.

Именно уныние? Потому что я хотел уточняющий задать вопрос насчет все-таки различения состояния такого, я не знаю, депрессии как того, что можно даже, наверное, квалифицировать, поправьте меня, если я неправ, как заболевание, и уныния как все-таки нечто, имеющее отношение к сфере духа. Как это всё уложить?

Ну, сейчас депрессией модно называть, как и аутизмом.

Ну вот, у меня вопрос по профилю.

Да. Очень многие состояния, которые не связаны совсем с медициной даже, но в то же время, такое количество психофармакологических средств, которые сейчас назначаются людям по любому поводу, как бы просто говорит о модности этого процесса. Хотя наверное, в урбанизированных таких городах и скоплениях людей неврозов — их до 80 % у людей, конечно, возникает в отличие от тех, которые на земле живут, и трудятся или в простых, не совсем технологически развитых странах. И это связано с нашим просто образом жизни. А то уныние, которое посещает человека, которое возникает, наверное, конечно, отдельно от депрессивных каких-то моментов, и хоть оно может затянуться надолго, оно, конечно, исправляется тоже не быстро и не только через то, что человек на исповеди однажды скажет про это. И иногда даже требуются лекарства, для того чтобы помочь выкарабкаться из какого-то состояния. Но я помню, даже батюшка один рассказывал, когда стали ходить в психиатрические больницы священники, количество нейролептиков сразу уменьшилось там чуть ли не втрое, врачи подтверждали, потому что это, конечно, тоже очень взаимосвязанные вещи. И потому что мы состоим из тела и души, и, естественно, и все состояния — они частично материальны, частично духовны. И поэтому тут нужно, наверное, со всех сторон к этому подходить. У меня вот мой бывший преподаватель, отец Анатолий Берестов, он очень тоже уделял внимание первой исповеди всегда людей, которые приходили с зависимостью. Говорит: если человек искренне раскаивается в своей жизни, он вообще больше никогда не возвращается к своей предыдущей жизни. И если это как-то мимо упустили или опять это вернулось и человек вовремя не пошел и вновь не раскаялся в своих согрешениях, то человек опять ломается и скатывается. Он приводил какую-то даже чудесную статистику, что там чуть ли не 60 % людей, которые именно вот так искренне подошли к своему изменению жизни, они просто больше не возвращались в это болото.

Ну а «искренне» в данном случае — это что? Ведь человек может очень хотеть, а у него может не получаться просто.

Это то же самое, что с надеждой. Если мы хотим по-своему и думаем, что это вот оттого что мы захотели так, оно и произойдет, наверное, не всегда получается. А если ты начинаешь осознавать, что ты болен, что ты, даже будучи здоровым человеком, если человек себя ощущает больным и очень, действительно, пораженным многими какими-то проказами такими душевными, духовными, то намного легче потом понимать и справляться с тем, что не твоими силами тебе дастся. Потому что это всё взаимосвязанные вещи. И если мы на себя надеемся, то, конечно, будем постыжены.

ТЕРПЕНИЕ

У вас были случаи, когда у вас не хватало терпения принять происходящее? Вот вы сказали, когда уже вы своих перевезли, а вам пришлось оставаться. Вот вам тяжело было это терпеть тогда, три года вот эти?

Ну, впадаешь в какое-то такое недоумение, наверное, начинаешь уже так сдуваться. Думаешь, что вот, не по-твоему пошло, может, вообще и неправильно ты поступил, сделал не так, как нужно было. Потому что всякие нюансы же существуют. Может, просто неправильный поступок совершил, перевезя своих или что-то такое сделав, и, как результат этого, вот такое стечение обстоятельств. Но больше меня именно позитив интересует и вдохновляет, когда с терпением сталкиваешься у пациентов, к которым приходишь, и вроде в каких-то таких даже своих расстроенных чувствах, но ты видишь, как люди, которые годами лежат и терпят, и еще благодушествуют при этом. И ты после этого просто начинаешь летать. И настолько легко себя осознаешь, понимая, насколько твои мелочны эти вот расстройства, несравнимы с тем настоящим страданием и примером терпения вот этих людей, которые даже, может быть, и далеки от веры, но они вот, дал им Господь эту болезнь — дал и терпение, и они благодушно это терпят. И в результате не только они, но и вокруг них, их родственники, их близкие тоже спасаются, служа им и помогая в этом, так сказать, непростом деле — болеть, и умирать. И вот, каждый раз, я как раз, там были пара таких пожилых пациентов, к которым я регулярно приходил. Вот я от них просто питался вот этим, действительно, плодом их терпения, просто посмотрев хотя бы на это немножко.

А вот от чего зависит эта способность, возможность напитаться? Потому что наверняка ведь не только вы к ним приходили. И я не думаю, что они с математической такой точностью у всех вызывали одни и те же чувства. Почему кто-то питается этим, а кто-то приходит, вроде бы всё понимает, а не отпускает? Вот это с чем связано может быть?

Ну, я думаю, от того, что… как ты воспринимаешь вообще эту жизнь, и ради чего все эти страдания даются человеку, и не только человеку, но и его окружающим. И если ты становишься соучастником этого и получателем, наверное, каких-то результатов. Вот в христианстве так вообще это соучастие сораспятие Христу называется, и сострадание — оно вплетено во всю церковную жизнь. И человек, соблюдая пост, ходя на долгие службы, терпя, неся свой крест, он порой несправедливо, но терпит, и сострадает, и соучаствует именно в тех вот страданиях Спасителя, ради нас принесенных, и, тем самым обретает, наверное, ту силу духа. А вообще, говорят, когда терпение кончается, у нас есть запас, называется долготерпение. И наверное, ему нет предела.

(Смеется.) Хорошо, да. Это неожиданный поворот такой. То есть не надо бояться исчерпаемости терпения, потому что есть долготерпение. А вот я помню, одна моя гостья, которая больными детками занимается… Ну, я начал, знаете, что-то такое традиционное: как вы переносите страдания, нахождение рядом, мне даже подумать страшно… Она говорит: а вот все-таки есть две категории людей. Есть люди, которые могут просто находиться рядом и делать свое дело, условно говоря, менять памперсы, ухаживать и так далее. А есть те, которые в силу эмоционального вот такого состояния своего, они просто к этому неспособны, начинают рыдать. И это не связано даже с каким-то христианским чувством, а вот как-то обусловлено, я не знаю, тоже, может быть, психосоматикой какой-то, еще чем-то. Вот вы бы согласились с этим или нет?

Конечно. Сейчас даже выделяют, кроме интеллекта обычного, эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект, да.

Социальный интеллект. И эти вещи — они не всеми вмещаются. Есть люди с аутизмом, у которых социальный интеллект вообще отсутствует, хотя они могут интеллектуально быть очень высокоразвитыми. Они не могут воспринимать вообще никакого, даже если на них кто-то смотрит, они уже впадают сразу в тоску, и замыкаются. А есть, наоборот, люди, у которых, так сказать, не очень с умом, а развиты эмоционально и настолько покрывают свои лакуны, вот эти недостатки, что это, так сказать, вообще даже незаметно становится. И таких много в жизни встречалось. И они живут именно этими эмоциями. Ради таких людей, и есть возможность им поучаствовать в этих страданиях. Потому что человек сухой и рациональный, конечно, с этим не справляется, наверное. Или очень принципиальный должен быть и такой шибко верующий, чтобы преодолеть свои даже вот эти вот эмоциональные негативы.

Но правильно я понимаю, что, условно говоря, есть просто люди, которым, это не надо, и им не нужном, что называется, себя за это укорять как-то, если не получается, да?

Конечно.

То есть они должны себя искать, и, может быть, свое милосердие как-то иначе учиться проявлять, да?

Да, это так же, как как раз тот же преподобный Серафим говорил, что ты как купец. Если ты можешь молиться — молись, если ты можешь делать дела добрые — ты делай их. Это каждому свое. Ведь тут каждый разными способами, но приобретает именно то, что ему дается в результате.

Вы в самом начале еще сказали, что есть люди, которые, действительно, и терпеливо, и смиренно принимают волю Божью, связанную, может быть, в каких-то болезнях, и достигают такого состояния особого. А есть те, кто обижаются на Бога и прочее. Вот, понятно, что вы это из опыта говорите, не теоретически, да? Я понимаю, что, наверное, универсальных рецептов нет, всегда всё индивидуально, но вот чем можно помочь вот такому человеку, который, вот, в обиде, в раздражении?

И даже рядом с ним находиться порой очень вредно бывает.

Вредно?

Ему. Потому что это опять раздражает его. Есть люди, которые принципиально для себя решили, что они не хотят с этим иметь дело… Мне вот владыка рассказывал тоже одну историю про себя. Когда он был молодым священником, он какую-то женщину так вот покритиковал немного, что она там себя в храме вела у плащаницы как-то, то ли болтала, то ли… не помню, какая там история была. И после этого он ее уже не видел. Потому что там довольно-таки узкий круг мигрантов был, где он служил поначалу. И потом, говорит, его позвали к умирающей, которая, как он выяснил, ни разу не исповедовалась, не причащалась. И она ему рассказала историю, что один молодой священник лет тридцать назад ей сказал что-то такое грубое, и после этого она в храм не ходила, и не хотела ходить, и очень обижена была. И как раз вот он вспомнил именно про ту женщину. И оказался именно он. И Господь так свел их.

Это вы говорите про владыку…

…Агапита.

…Агапита.

Да. И как раз оказался он принимающий последнюю исповедь. Он до своей кончины прямо с придыханием вспоминал об этой истории, что Господь именно, вот, показал ему, видать, свою ошибку по молодости, которую он совершил, и то чудо, которое все равно Господь сотворил с этой душою. И что она все-таки перед смертью покаялась и причастилась в обиде на него.

Ну, и для него это, да, было…

И для него, конечно, огромный урок был. И после этого он, конечно, я думаю, много чего переосмыслил. Вот я не знаю такого владыку, наверное, больше еще не встречал, потому что настолько легко было и близко всегда общение с ним, который меня рукополагал с которым я первые годы служил, что вот эта вот такая тонкость и теплота отношений к любому человеку, и полное доверие ему, восприятие как личность, которая ни в коем случае не критикуется и не ругается ни за что, он этот дар, видать, приобрел, благодаря таким опытам своим. Ну, наверное, и будучи уже таким, конечно, изначально. Потому что вот эта вот его открытость и детскость — она всеми была отмечаема и до сих пор ценится, конечно, всеми, кто его любит до сих пор и знаком был с ним.

А вот еще про отношение к болезни, к тяжелой болезни. Есть такой фильм — не знаю, вы видели, нет — американский, режиссера Пенни Маршалл, «Пробуждение». Там, по-моему, одни из лучших ролей, там Робби Уильямс и Де Ниро. И начинается с того, что герой Уильямса, это ученый-биолог, который в силу разных жизненных обстоятельств приходит работать в больницу, где занимается людьми, которых иногда называют «растениями». То есть они просто живут, никак не реагируют, все убеждены, что они ничего не чувствуют, ничего не думают и так далее. А там вот именно в начале, именно заход такой, что пришел ученый. Там диалог у него с директором. Они говорят: чем вы занимались? Он говорит: я пытался из кольчатых червей получить миелин в течение пяти лет. И они хором говорят: это невозможно, директор, и его консультант. А герой этот говорит: я знаю, я это доказал. То есть они показывают, что пришел настоящий ученый. И он, как ученый, начинает с того, что, ну а почему вы решили, что их нельзя вылечить? И вот он начинает искать лекарство, он находит лекарство, они возвращаются… И там гениальная игра, конечно, Де Ниро, который показывает, как к нему возвращаются эти… А потом что-то там идет не так, и они в состояние свое возвращаются первоначальное. Но фильм называется «Пробуждение», потому что это стало пробуждением всего врачебного корпуса, который теперь с теми же пациентами совершенно иначе себя ведет. Но у меня вопрос такой. Разве вот этот ученый не проявил здесь некое несмирение, да? Вот то есть он не принял вот эту меру того, что они больны и ничего ты не сделаешь, и денно и нощно пытался их вернуть в состояние выздоровления. Вот это важно, допустимо?

Я думаю, что ученые — это своя категория людей, которые в творческом таком находятся процессе, и для них важно, наверное, процесс.

Но он и из сострадания это делает. Он не хочет верить в то, что они ничего не чувствуют. Он там все время пытается разные эксперименты делать, да. Но через это как бы показать всем, что они реагируют, просто они это никак не проявляют. Вот я не знаю, для врача это важно? Вот где граница между тем, что ты смиряешься как врач, не как пациент, а как врач, и тем, что ты не сдаешься: нет, мы поборемся, нет, мы будем там искать лекарство. Потому что можно сказать: ну всё, вот тебе Господь дал — давай, болей, умирай.

Я думаю, вся история медицины и прогресса связана все-таки с попыткой найти те средства, которые помогают в первую очередь, не переломить ход событий, а помочь. И тут тоже о помощи речь шла, а не о том, чтобы его сделать вечным там и ходячим. Я о другом пробуждении, наверное, вспомню. О том, что люди, которые, уже совсем в деменции находясь или в каком-нибудь психозном таком, синильном психозе даже, где постоянно они видят страхи и образы, страдающие от этого, и приходится им таблетки назначать, нейролептики, и, наоборот, загружать их, чтобы они не пробуждались, потому что с пробужденными невозможно день и ночь родственникам просто вместе жить, и они в таком полусне находятся. И вот, за несколько часов, или за пару дней до своей кончины у них становится совершенно светлым ум, исчезают галлюцинации и вот это вот слабоумие. И я уже не раз с такой ситуацией сталкивался, что, когда человеку суждено уже выйти из этого тела, которое болеет и тлеет, просветляются очень многие вещи и сознание становится уже другим. Поэтому тут, видать, какие-то есть закономерности, которые нам неясны, но необходимы. А помогать, так сказать, это обязательно, мне кажется, нужно. И другое дело, что держать человека на аппаратах и годами не давать ему перейти в мир иной, мучая его, при этом тоже вопрос такой открытый, конечно, насколько и в какой мере. Потому что бывают люди, что из комы выходят через 10 лет, через 15, даже находясь на искусственной вентиляции. И это очень индивидуально, и решается, конечно, наверное, сообществом — и не только врачей, но и родственников, и тех, которые так или иначе соприсутствуют этому, этой истории.

А вот такая тема, может быть, не очень приятная. Я ни в коей мере не хотел бы, чтобы она звучала упреком врачам, тем более пандемия дала нам опыт понимания вот этого высокого служения врачебного обществу. И вы начали сегодня с темы служения, близких профессий, действительно, о которых мы говорим как о служении: священники, врачи, военные. Остальные ходят на работу. Эти служат. Но вот я, как пациент, как человек с другой стороны, я могу сказать вот о чем, что меня тревожит, расстраивает. Ну, понятно, что у меня, как у многих, есть синдром белого халата, когда ты пришел — тебе уже страшно, всё. Но при этом я часто сталкиваюсь, поскольку в силу возраста приходится периодически всё чаще обращаться к разным врачам. И вот мне кажется, есть разрыв в том, что, когда ты каждый день чем-то занимаешься, тебе кажется всё просто и понятно. И вот нередко бывают ситуации: ты пришел, не знаю, банально гастроскопию. Тебе чего-то начинают говорить. Тебе слова отдельные понятны, а смысл — нет. И ты удивляешься, что человек, немолодой уже, с большим опытом, почему он не понимает а) что тебе страшно, б) что тебе ничего не понятно. Есть, понятно, кто-то рисует, показывает, много и такого. Но есть какие-то такие вещи, когда не то что сочувствия даже какого-то нет, когда хочется очень быстро уйти. И я вообще могу сказать, что в моем опыте общения с врачами был один случай, когда я даже не хотел уходить от доктора. Причем он решил мою проблему, которую до этого несколько хороших врачей мне говорили, что она либо нерешаема, либо решаема через очень сложную операцию. Он мне сделал манипуляцию на ноге в течение десяти минут — и я на следующий день уже ходил совершенно нормально. Это был такой пожилой, очень опытный врач. И я до сих пор помню поминутно, что он говорил: вы пришли к друзьям, не беспокойтесь, сейчас мы вам чаю нальем и так далее. Причем это было в платной клинике, такой недорогой, но… Он там тоже работал, как многие сегодня врачи. И вот, к сожалению, как мне кажется, этого мало. Вот этому можно научить? Это нужно как-то, об этом говорить в вузе? Как это вообще происходит, с чем это связано?

Ну, это, наверное, школа, традиция. Ну и плюс условия. Потому что если 12 минут на человека дано, и ты еще должен на 20 вызовов успеть…

Да, по душам не поговоришь.

Это очень тяжело. У меня один знакомый педиатром работает. Вроде на ставку работает. Он приходит в 12 ночи. Его там загрузили, конечно, больше чем на ставку. И вот при его способности очень долго и занудно разговаривать, очень интересно, любит поговорить, возможности такой не предоставляется. И в то же время, конечно, новая школа врачей такая, которая рациональная, она, конечно, даже на пациента не смотрит, глядя сквозь него, она смотрит на анализы, на рентген. И смотрит, в общем, больше на материю, чем на его душу. И конечно, этому учиться можно и нужно. И вот вы сказали: частная клиника. Конечно, у них возможностей просто больше.

Да, он не ограничен был как минимум, не ограничен был по времени, да.

У меня мой предыдущий врач, у которого я перенял его практику, он, будучи психиатром…

Это в Германии.

Да, в Германии. Вот он любил разговаривать с пациентом очень долго и очень громко. Он прямо вынуждал человека спорить с ним. Он сам начинал ругаться. И потом оба такие довольные, сияющие выходили из кабинета через час: ну вот, мы поговорили. И вот разные, конечно, есть способы выявления каких-то, так сказать, подводных камней, и психотерапевтических воздействий, и каких-то физиологических вещей. И они очень индивидуальные. И чем больше, конечно, опыта у врача, тем бóльшим он, так сказать, диапазоном обладает. Где можно, за одну минуту, диагноз поставив, даже дистанционно, и помочь при этом человеку. А можно говорить час и больше, и в результате, разведя руками, сказать, что, вот, доктор этот мне не помог. Тут, наверное, много аспектов этого, конечно. Но самое главное — желание человеку помочь. Вот вы затронули эту ковидную эпидемию, когда, конечно, и выгорание врачей очень важный момент. И они в этих вот «красных зонах», бедные, безвылазно, по нескольку… посменно, больше смены…

Да, там же был период, когда домой даже не уходили.

…в одежде должны были находиться, и это очень тяжело. И многие не справлялись, просто из медицины даже уходили…

Да, я слышал про это тоже, да.

Тоже люди ведь, конечно… То есть нужны оптимальные условия для всех, наверное.

ПРОЩЕНИЕ

Наверное, о том, что сейчас происходит на Донбассе и на других территориях, можно в любой из наших тем говорить. Но я хотел бы, может быть, тему «Прощение» с этого начать, в том числе и потому, что вы бывали не раз, и как врач, на этих территориях и вот эту трагедию, которую мы сейчас все переживаем, видели своими глазами. Вот насколько вообще возможно прощение и примирение, после того что сейчас происходит?

Очень сложно. Я думаю, что до конца это никогда не заживет. Я вот тоже был когда в Сербии после войны, в Белграде, и мне рассказывали про одного мужчину, который пришел к Патриарху Павлу и рассказал ему про свою историю, когда он увидел привязанную жену к печке, и в этой печке сгоревшего ребенка, и жену, умершую, погибшую именно вот таким образом. Вот он говорил: как можно простить такое? И он, конечно, полгода только прожил. От отчаянья умер. На что Патриарх Павел все время говорил: «Нужно оставаться людьми». Если человек человеком остается, то и это прощение, наверное, возможно. Хотя ответа на это, наверное, до конца найти невозможно. У нас в Мариуполе тоже, когда мы были, были истории. Приезжала мама, свою дочку хотела найти возможность прооперировать второй раз, потому что она, будучи там изнасилована «азовцами», не могла бесплатно получить вторую операцию, потому что уже в Донецке не могли врачи, по своей как бы привычке, сделать бесплатно. И вот, такое, конечно, накапливается, и в душах, конечно, огромные раны вызывает. Как люди, которые теряют своих близких, и на глазах они у них погибают, как они могут простить. Наверное, это возможно, только если ты думаешь об Источнике любви, об Источнике прощения. И прощается именно вот эта обида, не воспоминание об этом. Воспоминание, наверное, навсегда останется. А вот эта вот эмоциональная составляющая, которая в отчаяние и в гнев человека вводит, и в уныние, и в беспросветность всего, она, конечно, восполняется. Восполняется радостью. Радостью присутствия Того, Кто всех простил. И говорит, что если вы простите согрешения других, то Бог простит вам ваши согрешения. Но это не через ум, конечно. Это только через опыт, наверное, какой-то возможно.

Да, это, вообще, знаете, удивительно. Мы же несколько раз на дню читаем «Отче наш». А ведь в молитве Господней мы, по большому счету, просим Бога простить нас ровно настолько, насколько мы способны простить сами. И вот, мне кажется, что мы это произносим очень часто без осознания. Потому что это в каком-то смысле самоприговор такой. Мы же просим, да? Но сами, вслед за словами молитвы, называем условия этого прощения.

Да, наверное, это и уже механизм. Механизм очищения твоего сердца через такие основные закономерности, без которых невозможно приблизиться к святости, к святому, к Благодати Божией, которая, если ты только простил, может в тебя войти.

Просто часто еще непонятно. Один мой гость сказал, что ответить на вопрос «простил — не простил?» даже сложнее, чем на вопрос «люблю или не люблю?». И я думаю, что он, наверное, прав. Нет?

Память никуда не девается, мне кажется, она все равно остается. Просто разное отношение к этому событию у человека со временем появляется. И у одних это, так сказать, взаимосвязь того, что тебя Господь прощает, и поэтому ты должен это оставить. У других — то, что через это прощение ты можешь просто обрести мир и что это просто необходимость. Через сознание это происходит. А у третьих, наверное, просто восполняется радостью. Радостью, которая о Дусе Святом, дается людям, которые идут по этому пути.

Еще, батюшка, хочу вас спросить. Как-то, вот как раз, по-моему, вы из Мариуполя вернулись, мы где-то пересеклись кратко. И вы, насколько я помню, сказали, что там всё настоящее. И мы не успели поговорить на эту тему. Вот, что вы имели в виду тогда?

Та жизнь, в которую ты погружаешься, и реальное твое участие в бедах и нуждах людей, и ты видишь их настоящими, искренними в отличие от нашей городской имитационной жизни, где ты просто разговариваешь и какие-то механические свои действия совершаешь, погружаешься в какие-то такие виртуальные области, что-то читаешь, о чем-то там мечтаешь, ну вроде профессионально как-то там что-то делаешь. Но это несравнимо с той яркостью ощущений, где ты прямо на краю находишься страданий людей. Потому что там, действительно, ты видишь не только разрушенные дома, но и судьбы, и души людей. И когда ты в этом просто участвуешь, ты себя ощущаешь живым. И даже, наверное, не отклики других людей, а именно твое вот такое внутреннее ощущение того, что ты действительно тут нужен, тебе рады. Ты видишь результаты. Наверное, это вот живость эту и дает. У нас многие врачи, их оттуда прямо выталкивали, пинками буквально, некоторых хирургов, которые такие деятельные. И было где им там помочь. Потому что вначале в Мариуполе только одна больница действовала, всё остальное было разрушено, закрыто. И вот в первые недели так вообще, они везде, где только возможно, свою профессиональную проявляли помощь. И настолько втягивались туда, что не хотели уезжать, ни к своим ближним… Они там же всё бесплатно это делали, как волонтеры приезжали. И вот не хотели уезжать, их выталкивали оттуда. И вот все об этом свидетельствуют, что там настоящее. Потому что настоящее — имеется в виду, наверное, то, ради чего человек в этом мире существует.

А вот в одну из поездок с вами ездил ваш сын Алексей. Он сам захотел или вы его взяли? Как это получилось?

Ну, предложили, конечно, ему.

Вам не страшно его было брать с собой?

Ну, мы же ездили уже в освобожденные земли, территории.

Но все равно, там, так сказать, и прилеты, и всё.

Туда ничего не прилетало. Конечно, какая-то опаска была, но больше именно от каких-то там случайностей. Потому что на дорогах погибает больше людей, чем в таких горячих точках порой. Потому что дорога дальняя, и с тобой что угодно может случиться, просто даже выйдя из дома. Поэтому тут больше переживаешь, наверное, за пользу от этого. Если она есть, то, конечно, тогда и с радостью это всё совершаешь. И польза для него, конечно, огромная, мне кажется, была.

А вы обсуждали с ним, как-то проговаривали? Или это осталось в области личного опыта.

Обсуждали. И больше всего ему, конечно, понравилось то, что он сам мог делать. Сам людям что-то сказать, помочь, лекарство им принести. На машине куда-то съездить. И вот такие яркие впечатления, конечно, новые в жизни, они очень дорогого стоят, когда ты себя ощущаешь, то, что ты в чем-то участвуешь по-настоящему. Не просто учишься чему-то, а что-то делаешь.

А вот, батюшка, я сейчас подумал, вы сказали, что… понятно, что это жизнь на краю, боевые действия идут, и… особенно когда речь идет о врачебной помощи, то она зачастую — это вопрос жизни и смерти. Но это же и здесь есть, да? А тем более в том служении, которым вы занимаетесь. Получается что все-таки это больше не место, а голова, не то, что происходит, а то, как мы к этому относимся? Ну, то есть я пытаюсь сказать, что можно и здесь быть живым, да?

Конечно.

Просто у нас не получается.

Да, мы просто, закисаем в этом состоянии. Нужно просто какой-то свежий ветер, какую-то новую обстановку. Вот как для матушек многодетных советуют два раза в неделю выезжать из дома в кинотеатр или в кафе посидеть обязательно, не думая про свой многоголовный такой быт. И это любому, наверное, полезно — сменить обстановку, съездить куда-то. В паломничество, например.

А вот еще одна сложная тема, связанная с прощением — это прощение себя. Вот что значит себя простить или не простить? Как должен для себя христианин решать этот вопрос?

Слушая свою совесть, понять, простила тебя совесть или нет. Потому что, когда только совесть чистая, возможно подходить к святому. И наверное, это такой процесс слышания себя. Очень многие тоже приходят и говорят: я каюсь в этом грехе, я не могу, не верю, что он мне прощен. Потому что до сих пор я чувствую результат после, допустим, каких-то там серьезных вещей. И порой человек годами чувствует, что он не прощен. А потом внезапно это проходит, и он приходит совершенно в другом состоянии. Наверное, тут не сам себя прощает человек, а он просто слышит свою совесть, которая его обличает или которая ему уже говорит, что всё, Господь исправил твою рану. Это, наверное, как рана, которая болит, но потом болеть перестает, а рубец все равно остается.

Ну, совесть — это же не какой-то автономный «ты», который внутри тебя живет. Это все равно ты и есть.

Ну вот, а говорят, что это Голос Божий в тебе.

А если это просто какая-то эмоция? Вот человек ковыряет в ране… Я помню, что мне тоже первый мой духовник говорил как-то… Вот, покаялся — и забыл, он говорил. И забыл, всё. И не надо к этому возвращаться. Тоже, наверное, имеет какое-то право на…

Конечно, конечно. Тут очень много аспектов этого. Потому что одно дело, ты сам себя начинаешь винить, и еще хуже — так сказать, впадаешь в отчаяние. Другое дело, что ты помнишь об этом. Но в то же время знаешь, что Господь если заповедовал, что Он простит тебе грехи, любые, в которых ты раскаиваешься. Но есть какие-то объективные вещи. Когда человек продолжает укорения совести все равно ощущать, например, к убитом чаду своему. И это, наверное, исправить вообще невозможно. Вот тут часто приходят советы, что ты у него, у этого ребеночка прощения проси тогда. И очень часто помогает, потому что когда ты уже в такую живую связь этих миров входишь и начинаешь понимать, что ты что-то там повредил не только свое, но еще и другого человека, не дал возможности ему родиться, то тогда такие вещи тоже иногда дают результат. Не только что ты забыл. Только тогда человек уже начинает эмоционально к этому иначе относиться.

А вот когда вы сами исповедуетесь, что для вас самое главное в вашей исповеди?

Наверное, результат. Что после этого тебя потом эта проблема, в которой ты исповедовался, перестает, вообще ты про нее забываешь, перестает мучать. Ненадолго порой, опять возникает. Но это процесс такой длительный, многолетний исправления своей падшей души, с помощью, конечно, таких средств, которые нам даны. И как результат, скорее всего, плоды.

Так или иначе, наш путь, попытка идти путем христианина — это ведь связано и с познанием Бога, и познанием себя. Вот когда вы себя последний раз сильно удивляли? Неважно, с каким знаком, плюс или минус.

Я думаю, каждый раз все больше и больше удивляешься, насколько ты не способен чего-то в себе действительно исправить из таких, казалось бы, простых вещей как там отношения там с твоими ближними, и ты все время на те же грабли наступаешь. В твоих каких-то обязанностях, где ты, казалось бы, знаешь, как поступить, а ты опять в свои привычные какие-то такие стереотипы впадаешь, как невнимательность, или равнодушие, или какие-то вещи касаются более таких глубинных вещей. То есть повторяемость того же, что ты, казалось бы, так легко изначально думал, что это всё исправится, изменится. Наверное, я от многих это слышу, что некоторые вещи — они просто тебе даны надолго, чтобы тебе понять, что не ты это можешь исправить.

А вот это и есть, получается, здесь главный совет, человек — это привычка. И вот мы знаем, что все эти стадии, от появления мысли до греха делом, чем больше они привычка, тем меньше времени между, условно говоря, подумал — и немедленно выпил. Вот когда человек уже пришел в эту точку, когда у него от помысла, от прилога до греховного поступка может вообще несколько секунд, в зависимости от того, о каком мы грехе говорим. Вот с чего ему начинать, когда он понимает, что он в этой точке, что он не борется уже, у него раз — и сделал?

Мне кажется, что Симеон Новый Богослов как раз про это очень часто повторял, что основная вообще… основной смысл всех заповедей, которые нам даны, и всех трудов — познать свою немощь. Потому что, когда человек понимает, что он сам ничего не может уже, хоть сколько он там ни пытался, и начинает уповать только на милость Божию и учиться вот этому самому главному чувству, о котором Господь говорит: от Него этому только можно научиться, кротости и смирению, то тогда у человека уже меняется что-то, наверное…

Но это же, опять же это же не здесь, как вы сказали про прощение, да? Ну вроде разумом понять это несложно: я сам ничего не могу, я это прекрасно понимаю. А вот что должно произойти, чтобы это понимание перешло в подлинное покаяние или в какой-то такой вопль, который принес результат? Так-то я это вполне себе понимаю, только ничего не меняется.

Да, ну это как у любого профессионала, который сам что-то может сделать, но он понимает, что он многих вещей не может сделать. И когда начинает развиваться технология, наука, появляется что-то новое или какое-то открытие новое, и он им начинает пользоваться, что-то уже летит, что-то меняется, что-то видится вновь, то, чего раньше невозможно было, когда там был обычный … обычная лупа — появился электронный микроскоп, например.

Да.

Там в космос улетели, увидели всё с другого ракурса. Наверное, и тут, если ты понимаешь, что ты не можешь, а Господь всё может, то на какой-то следующей ступеньке человек может оказаться однажды. Уже оттуда начать вновь, осознавая свою немощь, оттуда действовать начинать.

ЛЮБОВЬ

Любовь и милосердие — это синонимы?

Я думаю, милосердие — это свойство любви, потому что она тиха, скромна, не ищет своего, всё терпит, не престаёт, и наверное, ее до конца невозможно определить, потому что источником любви является Сам Бог. А те проявления ее видны, конечно, в людях, которые ее так или иначе обрели. Поэтому для меня, когда слово «любовь» звучит, я все время вспоминаю отца Иоанна Крестьянкина. Каждый раз, когда от него уезжал, все время улетал оттуда на крылышках вдохновленных. У него была такая манера, держа человека за руку, говорить на ушко такие утешительные просто слова, и через эти вот слова еще говорились какие-то вещи, которые тебе были понятны и укрепляли тебя. Первый раз, когда я пришел на исповедь, это была, по-моему, вторая исповедь вообще в жизни моей, пришел к отцу Иоанну Крестьянкину, только поступив в институт, еще перед началом учебы, крестный меня туда привез, с поезда встретил, пришли мы в храм, где отец Иоанн исповедовал. Стояла толпа вокруг него большая, бабушек большей частью. И он всегда, когда видел какого-то молодого в основном парнишку или нового, он всегда обращал внимание, наверное, больше на таких людей. Он меня позвал прямо через эту толпу и начал рассказывать о красоте духовной жизни, о красоте веры. Я вообще ничего не помню, что он уже говорил, но так это было эмоционально, значимо для меня и действенно, что я просто влюбился в Псково-Печерский монастырь, во всех отцов, монахов, которые там были, и до сих пор дружу со многими. И первые все время каникулы я каждый раз туда ездил и с батюшкой не раз виделся. И вот у него вообще кличка была «Доктор Айболит». У него была своя аптечка из иконок. И каждому он находил свою иконку, свои слова добрые, свои теплые какие-то пожелания. И они еще растворялись какими-то мудрыми советами, порой даже пророческими, которые через много лет только человек осознавал. И вот тот старичок, который светился всегда и всегда готов был тебя утешить, и обнять, и поддержать, вот, наверное, такое проявление любви мне больше всего понятно и знакомо.

Вы еще замечательное сказали слово — вдохновлять, да? Мне кажется, это вообще, может быть, одна из главных, если можно так сказать, задач пастыря, чтобы человек уходил вдохновленный. Потому что, когда ты вдохновлен, ты не можешь унывать, например.

Вот это вдохновление, наверное, возможно, только если только ты сам вдохновлен. От слова «дыхание». Передать уже этот дух.

Да, иначе сложно, да.

Да. Я думаю, что это батюшка делал просто на своем примере. Потому что он сам этим жил и готов был каждому поделиться своим сердцем и своей любовью. Поэтому просто нужно к этому стремиться, наверное. И вдохновишь ты, не вдохновишь, но по крайне мере не обидеть, не задеть.

Да, хотя бы. Вы знаете, хотя, вот, у меня был отец Валерий, и мы с ним говорили, и я у него спросил, уже после того как он сам перенес болезнь такую тяжелую, как он изменился как пастырь. И он говорит, что, вот, может быть, вы ждете, что я скажу, что я стал как-то добрее, снисходительнее, как многие говорят, с возрастом. А он говорит: нет, не вполне. Потому что, говорит, я понял, как всё скоротечно, как мало времени. И я, говорит, наоборот, может быть, в чем-то стал требовательней. Вот вам понятно, о чем он говорит, вам близко это?

Я думаю, он про себя, конечно, говорил. Я знаю, что многие греческие духовники — там же не каждый духовником может стать из священников, — они очень большое внимание уделяют полному опросу человека, который впервые к нему приходит, по всем заповедям, по всем грехам, чтобы не упустить ничего и потребовать, действительно, у человека вот этого отчета перед духовником. Поэтому, наверное, такая строгость — она, конечно, разумна. У многих, конечно, батюшек, по молодости такое «розовое» отношение к тому, что происходит вокруг и, может быть, в его душе в первую очередь, что всем Господь простил, и все нормально, и пойдемте делать социальные какие-то…

Ну, по молодости и другие бывают, бывает и другое отношение, наоборот.

Наверное, он молодым таким был больше, поэтому он построже немножко стал к себе. И по такому, наверное… как-то объективнее, глядя на свою жизнь, не знаю. Но наверное, по-разному бывает. Я знаю, что большинство людей просто мудреют и понимают, что это же всё повторяется, и у них у самих то же самое есть. Сочувствуют больше, если не превращаются в какую-то машину, которая действует и что-то так механически совершает.

А вот вы уже вспомнили сегодня апостола Павла, что любовь не ищет своего. Понятно, что там всё, что ни возьми, всё сложно, в этом знаменитом «Гимне любви». Ну вот семья, вот дети, вот воспитание. А разве воспитание — это в каком-то смысле не поиск своего? Мы воспитываем — то есть мы чего-то требуем. Как не искать своего, воспитывая детей?

Я в процессе нахожусь. Поэтому сначала было одно, сейчас другое, потом третье наверняка появится. И в начале это, конечно, актуально было, да, что по твоему плану, по твоему видению как-то что-то сделать. Потом ты понимаешь, что то, что ты делаешь, порой вредит. Потом ты перестаешь вообще что-то делать, только молишься за них и стараешься просто как-то с ними дружить и не потерять этой связи с их душами. Потому что у человека, когда открывается весь мир перед ними и свобода полная действия, тут уже ничего не исправить и не изменить порой бывает, когда уже дети выросли. И многие, особенно мамы, которые одни воспитывают этих сыновей своих, до тридцати, до сорока лет продолжают их, так сказать, воспитывать, как-то застопориваются в этом понимании. И очень помогает тоже просто отвлечься от этого, что ты должен что-то воспитывать, что-то делать, формировать. И оно иногда, наоборот, вот, совершенно другой стороной перед тобой раскрывается — если раскроется. А если нет, то ведь по-разному совершенно судьбы-то складываются людей и их свободы реализуются.

А у меня был гость недавно, один многодетный тоже отец. У него и мальчики, и девочки. И он сказал, что я понял, в чем разница в воспитании. Потому что, говорит, с пацанами я понимал как, а вот с девчонками не знал, но вот теперь опыт есть. И он сказал так, что у мальчика должен быть вызов всегда, его надо учить отвечать на вызовы. А девочки должны жить в любви, и больше ничего. Потому что если у нее будут вызовы, она придет к парню, и пусть он отвечает. Вот вы согласитесь с таким подходом?

Если у парня мужества не хватает, наверное, да. А если он с крепким, жестким духом, наверное, ему любви нужно дать. Это, так сказать, наверное, тоже такая разносторонняя, многогранная очень наука, как воспитание. И девочкам иногда уверенность нужна. И поддержка. То есть это на самом деле такие вселенные, которые с тобою рядом находятся, в которых ты порой думаешь, что вообще ничего не понимаешь, а потом вдруг раз — и раскрываются совершенно другой стороной и ты наслаждаешься оттого, что просто рядом находишься с ними. И такие вот раскрываются совершенно другие стороны, которых ты даже порой, может, и не видел никогда.

А что значит — дружить с детьми? Вот у меня один гость мой, батюшка, он сказал, что это вот не дружба с друзьями. Дружба с детьми — это другой тип дружбы, в которой должна быть все равно некая иерархия, все равно должна быть граница, которую нельзя переступать и которой в отношениях с друзьями нет. Вот это так или нет? Согласны?

Я думаю, это желание поделиться друг с другом. И ребенку с родителем своими переживаниями, и родителю откровенно говорить о своих чувствах. Вот, наверное, в этом дружба. Если ты можешь отдать свое вúдение даже, человеку и послушать, пожить его взглядом, и согласиться или в чем-то там потом, может, подискутировать, но именно вот в этом общении находиться, то эта дружба, наверное, так и проявляется с детьми.

А вот… ну, у вас дети разных возрастов, да? Но все-таки уже, так сказать, взрослые более или менее. В каких случаях и каждому ли из них вы скажете «нельзя»? Вот этого нельзя.

Наверное, когда это уже заходит за какие-то пределы, когда человек идет на красный свет, я скажу «нельзя».

Ну, на красный свет, я думаю, они и сами не пойдут.

Да кто знает. Ну, вот этими «нельзя», конечно, я в последнее время стараюсь меньше пользоваться. Потому что по…

Пользовались?

По молодости, да, конечно. Когда детки маленькие, послушные, всё делали так, как ты считал правильным. Потом ты понимаешь, что вообще очень много чего не понимал в этих душах и очень много говорил того, чего не нужно было говорить. Лучше просто было бы, наверное, не сказать или там в чем-то помочь. Вот это становится просто намного более редким словом, чем раньше.

А вот, смотрите, батюшка, вот какой-то здесь, мне кажется, есть парадокс. Может быть, я неправ. Но ведь почти все родители в этом признаю́тся, что мы по молодости наломали дров, насовершали ошибок. Соответственно, наши родители, наверное, то же самое могут сказать про нас, да? Но как-то вот все растут и вырастают. И может быть, то, что мы считаем ошибками, может быть, это не так страшно?

Наверное. Потому что, вспоминая своих родителей, казалось бы, их неправильные поступки по отношению к тебе, ты потом видел результаты этих неправильных поступков, как они до сих пор тебе не дают в эту сторону двигаться или как бы опыт тебе дают новый. Если бы их не было, то, может быть, ты не понимал бы каких-то вещей. Я потому что знаю многих детей, у которых родители выпивают, или как-то вот себя плохо ведут, и они в жизни никогда бы так больше бы не поступали, видя эти негативы в своей жизни. Наверное, отрицательного тоже многое обучает человека, помогает ему осознать, и какие-то положительные выводы сделать.

А у вас с матушкой есть распределение ролей, в плане, так сказать, взаимодействия с детьми?

Наверное, конечно. Потому что способность у матушки дружить с детьми — она намного больше. И я с самого начала, когда ее увидел, был очень поражен тем, что она с ребеночком у знакомых могла несколько часов просто в комнате сидеть и играться, и ей это было интересно и не интересны разговоры взрослых, а вот с тем трехлетним мальчишкой она сидела и просто наслаждалась. И вот эта педагогическая такая, видать, харизма, которая у многих, конечно, есть, у меня отсутствует, я бы даже сказал. И поэтому ей, конечно, это виднее, и доступнее. А вот мне владыка тоже, когда просто помогал на исповеди разобраться в каких-то семейных проблемах, говорит: «Ну, что ты переживаешь. Ты приходишь домой, у тебя есть свой красный угол. Стой перед ним и молись, наслаждайся. А все остальное тебя не должно касаться. Не переживай, — говорит, — всё устроится». Вот этот красный угол, конечно, где ты перед Богом как бы ходатайствуешь за весь свой коллектив семейный и, по мере твоего понимания, участвуешь, наверное, вот это очень важный момент. И у каждого, конечно, в этом смысле своя роль. Хотя супруга тоже к красному углу очень часто подходит. По ночам даже подходила. Помню, когда детки страдали и болели, это было нормальным состоянием каждого.

Батюшка, у нас финал. Я вас не буду больше мучить. Был такой польский автор Станислав Ежи Лец. И вот есть у него такой афоризм. «Чем ближе к правде, тем дальше от действительности». «Согласиться нельзя возразить» — где вы поставите знак препинания.

Наверное, тут правда — она разная. Правда, которую мы хотим видеть и не видим, и ту действительность, которую мы хотим видеть, а в результате это совсем иначе всё происходит. Человек если думает, что он образован и крепок, и легко решит какую-то проблему, но у него ничего не получается, когда он в результате, понимает, что действительность другая. Наверное, вот, во втором месте.

Спасибо большое. Это был священник Игорь Блинов. А мы продолжим писать «парсуны» наших современников через одну неделю.

Фотографии Владимира Ештокина