Что значит быть священником и преподавателем одновременно? Как объяснить студентам, что такое религиозный опыт? И как сегодня говорить о вере, когда молодёжь теряет к ней интерес?

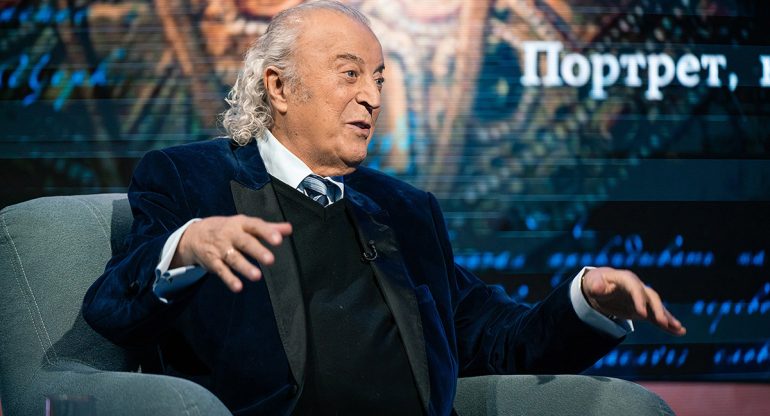

«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях священник Андрей Лысевич. Здравствуйте, дорогой отче.

Здравствуйте, Владимир Романович.

Отче, вы знаете, мы с вами говорили сейчас о том, чтов начале нашей программе, в таком условном прологе — один, но очень важный вопрос. Как сегодня, здесь и сейчас, вы отвечаете на вопрос, кто вы?

Иерей Андрей Лысевич

Настоятель храма Трёх Святителей на Кулишках в Москве. Проректор по лицензированию и аккредитации, доцент кафедры богословия Московской духовной академии. Руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча».

Да, вопрос очень сложный. И я, честно, действительно, не могу себя разорвать со своим служением, и в этом смысле, наверное, мне проще всего было бы сказать, что, если меня спросят, кто я, я бы сказал: я священник-преподаватель.

Через дефис? Или через запятую?

Ну, наверное, через дефис, имея в виду преподавание как передачу знаний о Христе, передачу проповеди христианской, потому что, конечно, это служение священника, но для меня это имеет особый аспект в моем священническом служении. Но я понимаю вас в связи с тем, что вы просите, чтобы представление не было тождественно служению, поскольку в священстве очень много разных людей, и назвать себя по своей профессиональной деятельности, по своему служению было бы слишком широко, и размашисто, и непонятно. Но в этой связи я, наверное, скажу то же самое, но чуть-чуть по-другому. Словами одного древнего святого. Если сказать, кто я, я … даже существительным не охарактеризую себя, потому что существительное — это, наверное, что-то уже такое готовое, как опредмеченное. Я бы выразил свое существование нынешнее глаголом. Я — это вселить Христа в сердца людей духом.

Значит ли такое глубокое и важное определение как то, что, в общем, в отношении самого себя вы считаете этот процесс завершенным уже?

Как раз наоборот. Существительное — это то, что уже осуществилось.

Да.

А глагол — это то, что в действии. И результата своего труда, своих действий я не вижу. Я считаю, что этот процесс бесконечен. Бесконечен и по отношению к священнику, и по отношению к тому, к кому он обращается своим служением. Это бесконечный процесс поиска Христа — поиска Его в себе, поиска Его в Библии, поиска Его в своей жизни, в таинствах. Это бесконечный и очень радостный процесс.

А нет ли здесь тогда такой методологической сложности, если мы говорим о необходимости вселить Христа в сердца других людей, осознавая, что этот процесс по отношению к самому себе не завершен?

Согласен, в этом есть огромная проблема — проблема недостоинства самого пастыря к принятию священного сана и совершению служения. Эта проблема, которую вы очень метко подметили, она пронизывает вообще весь наш… всё наше христианское богословие, по большому счету. Вернее, не богословие, наверное, а практику нашу христианскую. Вот когда мы подходим к причастию Святых Христовых Тайн, мы осознаём, что мы недостойны — и при этом причащаемся. Будучи недостойными, приступаем к чаше. Когда юноша приступает к алтарю Божию с намерением принять священный сан, испрашивая священного сана, и архиерей его рукополагает, то любой адекватный человек, христианин, понимает, что он недостоин священного сана никоим образом. Совершая служение сегодня, уже на протяжении лет, я сознаю всё то же самое, что сознавал в первые дни своего служения: я недостоин этого служения. Господь это дает абсолютно даром, незаслуженно. Но дает это потому, что видит, что я без этого не могу. Ну, вот, наверное, я бы не спасся по-другому. Наверное, у меня не было бы шанса никакого на спасение, если бы это было иначе. И точно так же я делаю, совершаю дело своего служения, понимая, что я недостоин, чтобы Христос через меня действовал, недостоин проповедовать слово Божие, которое во всей полноте я исполнять не могу. Я это делаю из любви к Нему и из любви к тем людям, которым я это слово несу. Потому что по-другому я не могу. И у меня есть такая максима: если можешь не делать — не делай.

Отче, а вот в связи с тем, что вы сейчас сказали. Я недавно прочитал, даже уже не могу вспомнить, у кого, но, по-моему, где-то в пространстве необъятном Интернета, в который мы сейчас все погружены, такое размышление. Что когда учатся ребята в семинарии, то в какой-то момент им кто-то должен сказать примерно следующее: что, дорогие друзья, те из вас, кто примет священный сан, будет выходить на амвон, обращаться к людям, с проповедью и, в общем, рассказывать им о том, как они должны жить.Вы должны отдавать себе отчет в том, что вы сами так жить не сможете. Ну, вот, в максиме. И ваша задача в том, что вот этот разрыв между тем, что вы будете проповедовать и как вы будете жить, вы лично, он ну хотя бы не увеличивался, а в идеале, значит, сокращался. Вот у меня такой двойной вопрос. Ну, что вы думаете по поводу самого этого размышления? И второе: действительно ли важно, чтобы в процессе подготовки будущего священникатак или иначе кто-то бы ему об этом, или вот группе товарищей, кто-то бы об этом сказал. И происходит ли это на практике.

Дело в том, что это сказал ни много ни мало святитель Иоанн Златоуст, когда размышлял о священнике, проповедующем…

Именно вот эта мысль, да, так…

Эта мысль, да, как раз в одной из проповедей содержится великого святителя. И мысль там заключается в том, что, священник, а что, если ты недостоин того, сам не исполняешь того, что ты проповедуешь? В этом случае святитель Иоанн Златоуст говорит, необходимо проповедовать, обязательно нужно проповедовать, но с осознанием своего недостоинства, со смирением, со страхом и трепетом. Потому чтоесли ты не будешь проповедовать, то ты не передашь людям это знание, как должно бы быть. Кто-то должен быть свидетелем истины. Даже если этот человек сам во всей полноте эту истину не соблюдает, не исполняет, то он, по крайней мере, должен другим сказать, как оно может и должно быть. И вот это понимание именно своего недостоинства в священном служении — оно, конечно, должно быть у любого юноши. И он должен это понимать, учась в семинарии, готовясь к принятию священного сана. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что проблема духовной жизни такова, что разрыв этот — он не сокращается, он увеличивается. С каждым годом служения в священном сане он увеличивается. Не потому, что человек, священнослужитель становится…

Деградирует.

…деградирует, не потому что он живет хуже и хуже. Я думаю, что, наоборот, если священник достойным образом служит, то его личность углубляется. Его отношения с Богом становятся более глубокими, более серьезными, осмысленными, с каждым годом, с каждой литургией. Но чем больше узнаёт о Боге священник, да и вообще любой человек, тем больше он понимает, как он далек от Него. И тем больше становится этот разрыв, потому что он видит, как далеко то, к чему он призван. Ведь призваны мы к святости, к обóжению. И, пока мы не понимаем, что такое обожение, нам кажется, это недалеко. Ну, вот, сейчас еще чуть-чуть…

Чуть-чуть, да.

…вот еще пару причастий, пару исповедей — и всё будет. А когда ты служишь уже длительное время, ты понимаешь, как же ты далек от идеала, каким ты должен быть, к чему тебя призвал Господь. И как ты далек от того, к чему ты призван.

А как вы это переживаете, понимание? Вот оно в вас какие порождает, я не знаю, чувства, мысли дополнительные? Как это переживается вами лично вот сейчас?

Я долго об этом думал и в какой-то момент пришел к такому заключению для себя. Потому что это, вы знаете, своего рода некое разделение сознания. А с другой стороны, это некий парадокс. Я вспоминаю Гильберта Честертона, который пытался говорить о Боге на языке парадоксов. И говорить, что это вот один из наиболее адекватных инструментов изложения каких-то тех или иных знаний о Боге. И я в этом отношении вполне согласен. Так вот, это некий парадокссотериологический, парадокс спасения. Первое в этом парадоксе — это высказывание, которое говорит нам о том, что мы в действительности настолько грешны, настолько мы имеем и разрушенную природу, и разрушенную волю, приземленную к греху, к смерти, и столько мы совершили поступков… Вот взять Адама, который в раю вкусил запретный плод, и нас, которые каждый день, каждую секунду фактически совершают куда хуже то, что делал Адам. Он был изгнан из Рая, а мы что? Мы не имеем права даже надеяться на спасение. Даже надеяться на спасение мы права не имеем. Потому что это то же самое, что сказать человеку, который вывалялся в грязи, разорвал свою одежду, лежит в луже, пускает пузыри и думает: а не пойти ли мне сейчас к царю, на прием? Может, пойду, схожу? Спрошу там его за жизнь, за дела какие-то, что… И это выглядит точно так же, когда человек выходит из своего греховного состояния и говорит: а не спастись ли мне завтра? Может быть, я завтра спасен уже буду? И с годами всё больше и глубже, уходя в это состояние, человек, в общем-то, понимает, что даже надеяться не имеет права. При этом же при всем апостол Павел говорит нам, что мы должны совершенно уповать на принесенное нам спасение. И действительно, задумаемся. Ведь в этот мир пришел сам Бог. Ни много ни мало. Не пророк, не какой-то добрый учитель и наставник— Сам Бог пришел в этот мир. Христос пришел. И пришел не просто в какое-то абстрактное сообщество, Он пришел в том числе ко мне. И Он меня привел в Церковь. Он мне дал исповедь, дал причастие. Что же, Он это сделал просто так? Чтобы никакого эффекта от этого не было? Или чтобы, наоборот, меня осудить или наказать. Нет, Он это сделал, зная, что Он хочет и может меня спасти. И в этом смысле у меня нет оснований даже сомневаться, что Он меня спасет. Вот эти вот два высказывания, с одной стороны, что я не имею права даже надеяться на спасение, а с другой стороны, что я не могу даже сомневаться в том, что Он меня спасет, — вот это и есть, мне кажется, то чувство, то восприятие. Это, если говорить о чувствах, которые это вызывает, это восторг. Это удивительный, не сопоставимый ни с чем восторг, что я настолько грешен, и Он настолько благ, что Он меня, такого, ведет, принимает и спасает.

ВЕРА

Вы в одном из интервью привели слова митрополита Антония Сурожского о том, что, пока человек не подержится за край ризы Христовой, он не сможет стать по-настоящему верующим. И вы говорите, что «я с этим полностью согласен». Но это же метафора, да? А вот что она для вас значит? Это о чем?

Знаете, мне кажется, что все же речь в этих словах идет о личном переживании встречи с Богом, о личном контакте, личном ответе. И я думаю, что, действительно, каждый по-настоящему верующий человек — это тот, кто переживал Бога в себе, переживал Бога в своей жизни, в своем личном опыте. Собственно, вообще, с точки зрения богословия цель нашей жизни — это испытывание на себе действия Божия, переживание действия благодати в себе. И вот этот вот начальный, какой-то минимальный опыт, вот он необходим человеку. Иногда люди забывают об этом. Они это чувствуют, переживают, а потом забывают. И уже им кажется, как будто бы этого не было. На самом деле этот опыт общения с Богом, встречи с Ним есть у каждого человека, на мой взгляд. Он может быть либо забыт, либо ощущаем. И в этом смысле вот это действие Божие — это первая молитва, может быть, это, может быть, ответ Бога на твою молитву, это какое-то особое событие в твоей жизни. Я в свое время практиковал, спрашивал детей: «А молился ли ты когда-нибудь?» Представляете себе, вот, у таких мало верующих родителей ребенок около семи-восьми лет, пришли в церковь свечечку поставить. Я спрашиваю: «А ты молился когда-нибудь?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Сколько раз?» — «Один раз». Вот ребенок, восемь лет, за всю жизнь понимает, что он молился один раз. Мама говорит: «Как же, мы с тобой утром, вечером читаем молитвы». Он говорит: «Я молился один раз». Потому что он это запомнил как-то. Это было как-то по-особенному. Вот я помню, когда я как-то по-особенному помолился один раз в своем детстве. И это стало таким началом моего воцерковления. Для меня это стало таким ошеломляющим каким-то опытом какой-то встречи с Богом. И дальше…

А можете рассказать, с чем это было связано?

Трудно каждый раз вот эти события передать другому человеку, транслировать это внутреннее сердечное состояние очень сложно. Потому что слишком много обстоятельств, которые поясняют эту ситуацию. Я был мальчиком из неверующей, в общем-то, семьи или мало верующей, скажем так. Ну и при этом я никогда от семьи как-то не отрывался, всегда был при маме, при папе, школу заканчивал. И в конце обучения в школе был такой очень серьезный духовный запрос, запрос на веру, и какой-то поиск религиозный. И вот мы с другом приехали в Дивеево, для того чтобы как-то там посмотреть, как-то помолиться, потрудничать. Для меня это был первый опыт вообще выезда из родного города, отрыва от мамы с папой. И это что-то такое было вот, ну… несколько страшно. И, вот мы приезжаем за тридевять, как мне тогда казалось, земель, куда-то вот приезжаем. И тут я понимаю, что, собственно, ни жить негде, ни есть нечего. И у меня возможности обеспечить себя хотя бы элементарными какими-то нуждами просто нет. И вот мы встречаем там нашу знакомую. Она говорит: «Сейчас я пойду там поспрашиваю, где какие-то там труднические номера есть, может быть, как-то там вас можно определить». И вот мы ходим в одно место — нет ничего, в другое место — нет ничего. И вот в конце концов нас сажают на какую-то там завалинку. И она говорит: «Вот сейчас молитесь, а я пойду разговаривать, попросить, может быть, какое-то место найдется». Я сажусь на бревнышко, за тридевять земель от мамочки с папочкой, и понимаю, что у меня, кроме молитвы, больше нет ничего вообще. Да, это какая-то глупость, казалось бы. Но тем не менее ничего больше нету. И вот она уходит, и я думаю: «А как это — молиться? Вообще что мне сейчас делать надо?» И вот я впервые начинаю как-то обращаться к Богу, по-своему. Это как похоже, когда ребенка бросают в воду и говорят: ну, плыви, попробуй сам выгреби. И вот начали мы с другом молиться очень усердно. Она выходит и говорит: «О, нашлось там место». И нас поселили в игуменский, это называется, корпус, очень рядом с монастырем, прямо под колокольней, в самых лучших местах, какое-то было такое замечательное послушание.

У вас какая сильная молитва. Будем иметь в виду, если что.

Не знаю, чья это была молитва. Два дня мы там пробыли, в Дивееве, тогда. Это для меня был опыт переживания рая. И вот это вот, как раз если говорить о вере, это было что-то ошеломляющее. Для меня это было просто откровение. В том смысле, что молитва может быть вот такой. Что ты обращаешься к преподобному Серафиму Саровскому, обращаешься к Богу, и такое ощущение, что Тот, к Кому ты обращаешься, гораздо ближе к тебе, чем твои уста. То есть вот твои уста, которые мысленно излагают молитву, они вот где-то тут, а Он где-то здесь.

Отче, а что для вас сегодня является важным вот в вашей, именно вашей молитве? Вот все равно же вера — состояние динамическое, и мы как-то все время по-разному что-то воспринимаем, делаем акценты на чем-то. Вот для вас сегодня ваша молитва, что… к чему вы стремитесь в ней, скажем так?

Я скажу, наверное, достаточно банальные вещи, потому что об этом, в общем-то, говорят святые. Но этот вот чужой опыт, написанный словами, он на самом деле является самым адекватным осмыслением личного опыта. Это благоговение и внимание. Вот по святителю Игнатию Брянчанинову. Вот самое главное — благоговение и внимание. И вот к этому стремлюсь, хочу, пытаюсь, но это не всегда получается. Здесь тоже у нас есть в нашей русской практике, конечно, парадокс такой колоссальный. Нуя не могу себе представить служение литургии, не вычитав правило. Ну, с другой стороны, я понимаю, что, когда ты уже и утром, и днем, и вечером послужил что-то какие-то там службы, молебны и так далее, и вечером ты приходишь, на ногах не стоишь, внимательно молиться практически невозможно. А с благоговением — ну да, наверное. А с другой стороны, правило вычитать надо. Получается, молитва это или не молитва? Вот я считаю, что все равно, как говорится, и то подобало делать, и того не оставлять. Поэтому, конечно, я за то, чтобы стремиться соблюсти правила, прочитать, вычитать то, что положено. Но вот в этом вычитывании нужно найти в себе силы и искренность где-то, как-то, хотя бы в начале, в середине, в конце, — помолиться. Я считаю, что молитва — это гораздо глубже, чем наше рацио, чем наше сознание. Вот когда говорят: надо молиться только углубленно, только тогда, когда ты понимаешь, о чем и как ты молишься. Но ведь мы много чего не понимаем вообще в этой жизни, тем более в Боге. И получается, что мы стоим на богослужении порой, час стоим, два стоим, три стоим, четыре стоим. Сначала, я говорю, ноги болят, потом спина болит, голова болит, ну всё болит, ничего не помогает. И в конце концов вдруг, на пике этой усталости, этой слабости человек вдруг чувствует какое-то особое размягчение тела и души. И в этом состоянии он вдруг начинает молиться. Пускай, может быть, недолго. Но этот опыт обращения к Богу от абсолютного уже отсутствия сил, от абсолютной невозможности — вот он и есть настоящая глубокая молитва. Порой нам, действительно, нужно очень сильно устать от этого вычитывания, чтобы в конце концов сказать хотя бы один «аминь» так, как это подобает молитве.

А вот, если теперь обратиться к сфере, нам с вами близкой, к академической сфере. Вот вы уже много сейчас сказали о том, что в учебном, академическом пространстве, говоря о религии, мы описываем словосочетанием «религиозный опыт». Я, несмотря на знакомство с работой Джеймса «Многообразие религиозного опыта», ежегодно, когда заходит со студентами разговор об этом, испытываю сложности с тем, чтобы как, оставаясь в пространстве такого рационального объяснения, рассказать о том, что такое религиозный опыти при этом(поскольку мой курс философии и культуры, который я читаю, он основан на разделении науки, искусства и религии как разных способов познания, и они все опытные способы познания)все-таки им как-то, опять же оставаясь в рамках академического пространства, объяснить, чем религиозный опыт отличается от художественного и научного. Ну, с научным проще, конечно. А вот так, почему человек может плакать в храме и в концертном зале — это разные слезы, условно говоря. Или нет.Вот у меня в этой связи к вам вопрос. А вы как бы объясняли или, может быть, как вы объясняете, если приходится, что такое религиозный опыт, именно с академической точки зрения? Вот здесь как быть?

Конечно, это сложная задача — разделить те или иные сферы активности человека в целом. На мой взгляд, разделение характерно для смерти, а не для жизни. И в жизни, я думаю, что реального разделения между теми или иными видами деятельности человека добиться невозможно. Это можно сделать либо в холодном рассудке, когда мы препарируем…

Ну, аналитический процесс, да.

…аналитически, да, явление. Либо это вот ну, смерть, когда душа отделяется от тела, и там мы точно понимаем, где тело, где душа, всё ясно. А когда человек жив, то в нем это всё очень сплетается тесно. Порой бывает, хорошая музыка вовлекает человека в молитвенную деятельность. Бывает, молитва рождает музыку. Бывает, познание научное влечет человека к вере, а вера влечет его к научному познанию. И всё это очень тесно переплетается. Конечно, это надо сказать о том, что предметом религиозного опыта, хотя можно ли это назвать предметом — вряд ли, неким субъектом религиозного опыта является Бог, Который в человеке действует. То есть специфика религиозного опыта есть энергия Божия, а не энергия тварного мира. Потому что искусство — это энергия человека, наука — это энергия Божия в тварном мире, а религиозный опыт — это испытывание на себе воздействия энергии действия Божия, непосредственно. И в этом вот как бы разница. Хотя на самом деле мы видим, что это как некая реминисценция, отблеск либо в человеке Божественного начала, либо в природе Божественного начала. То есть в конце концов всё сводится к единому — к Творцу. И лишь каким посредством это достигается. В чем особенность религиозного опыта? Ну, наверное, если говорить, наверное, это связано просто с направленностью деятельности, когда человек молится, когда человек читает Священное Писание, прикасается к предметам религиозной культуры, обращается к Богу в своем сердце. Наверное, только вот этим вот, именно по форме скорее, но не по содержанию.

А вот мне, в общем, я надеюсь, понятно, и во многом близко то, что вы говорите насчет разделения. И даже вот я сам в последнее время всё больше думаю,несмотря на то, что я читаю этот курс про науку, искусство и религию, я их рассматриваю скорее как некие идеальные типы,потому что понимаю, что исторически, ну были эпохи, да, и продолжительные эпохи, когда это невозможно было ни разделить, ни, может быть, даже различить. Я всегда сейчас говорю, что Пифагор бы, наверное, очень смеялся, если бы ему сказали, что он математик, ученый, а вот не какой-нибудь там религиозный деятель.

Конечно.

Но тем не менее при этом, наверное, я вынужден согласиться с мыслью, что сегодня религия, искусство и наука существуют достаточно автономнои в каком-то смысле друг в друге не нуждаются. Ну, или, по крайней мере, представителипорой вполне себе самодостаточны. И вот, поскольку я пытаюсь осмыслить возможность какого-то диалога,хотя, по моему глубокому убеждению, это не альтернативный способ познания. Ну, то есть ты можешь быть верующим, я не знаю, ученым и играть на скрипке, условно говоря. Но все-таки если вот так вот разделять, то не так просто, исходя из современного состояния этих способов, как-то навести для них мосты. И мыпытались это сделать, такая целая по благословению Патриарха, сейчас такая программа у нас в «Сириусе» реализуется,была большая конференция в феврале первая, надеюсь, не последняя. И в чем был замысел?В том, что, как мне представляется, единственный язык, на котором мы можем подружить эти три автономных способа познания,— это язык философии,потому что философия есть синтез одного, другого и третьего. Вот, собственно, это мой первый такой вопрос: что вы думаете по этому поводу?А второй вопрос: он показал, что, если мы приглашаем, условно говоря, мы хотим, чтобы были настоящие ученые, мы зовем физиков, биологов, я не знаю, химиков. А при этом оказывается, что они могут не владеть этим языком философским. Все-таки наука и философия — это довольно разные, отличающиеся сильно друг от друга вещи. Наука стремится к объективному знанию, философия от субъективного не отказывается. И в общем, далеко не все ученые готовы к этой рефлексии. Многие даже говорят: знаете, это вот уже не наука. Они уже даже этот шаг в сторону философии вполне осознанно не совершают. Ну вот, собственно, вот такое вот размышление,хотел им с вами поделиться и спросить, что вы думаете об этом.

Ну, конечно, язык философии — это такая некая универсалия на самом деле для всех нас. Это связано с тем, что мы видим в истории Церкви, например. Ведь это тот язык, на который впервые было переведено Евангелие, по большому счету. Если говорить о каких-то таких фундаментальных языковых, так сказать, единицах, то понятно, что и на сирийский, и на армянский, на коптский Евангелие переводилось, на латынь. Но вот перевод на язык философии — это одна из важнейших потребностей. На мой взгляд, вообще исторический процесс, богословский процесс, который длился на протяжении семи Вселенских Соборов, первых восьми веков, — это и есть усилия Церкви перевести евангельскую весть на языкфилософии в том числе, то есть того универсального языка знаниевого, который был распространен в Римской империи в то время, для того чтобы донести понятным языком Евангелие Христово. И святым отцам это удалось осуществить, в общем-то, вполне себе достойно и прекрасно. И сегодня, до сего дня, действительно, философия является таким универсальным языком, для того чтобы объяснить те или иные принципы евангельского учения. Однако, на мой взгляд, философия — это язык сознания, язык разума. И это действительно некий инструмент передачи информации. Но сама информация — она как форма, это… вернее, информация, как ее можно понимать? С одной стороны, это то, что формирует человека, а с другой стороны, то, что заключается в форме. Так вот, то, что в этой форме заключается, — оно гораздо глубже. Это язык сердца. Язык личности, язык внутренних переживаний человека. И когда мы просто к этому переходим, то форма общения превращается либо в какую-то странную, либо выглядит ненаучно, несерьезно, не по-взрослому. Потому что заботы наши внутренние — они достаточно детские, они достаточно простые зачастую. Да, это жизнь и смерть, это любовь или ненависть, это злоба или доброта. И вот эти элементарные вещи — о них не пишут монографии, их не публикуют в научных журналах, но они волнуют каждого человека. И вот язык сердца — это тот универсальный язык, на котором могут разговаривать ученые, поэты и так далее, но вот в конференцию это всё не сошьешь. Я думаю, что тот путь, который был избран вами, благословлен Святейшим, — он оптимален. И действительно, попытка говорить на языке философии — это единственное, что нам остается Но в рамках этого языка, в рамках этого диалога нам необходимо помнить, что главное не то, как мы говорим, а то, что мы говорим.

НАДЕЖДА

Вы рассказывали как-то о студенческом форуме, который вы проводили,и что там вы размышляли над болевыми точками современности в преломлении к вере. И вот первая болевая точка, вы говорите, это то, что, в общем-то, подтверждается некоторыми социологическими исследованиями, что тема религии сегодня в вузах становится просто неинтересной. Она уходит из круга размышлений современных студентов. Вот у меня такой двойной вопрос. Во-первых, мой преподавательский опыт, может быть, потому что он связан с разговорами на религиозные темы, он, вот я не могу сказать, что он подтверждает уход этой темы. То есть я как раз вижу некую константу интереса. Но повторяю, у меня может быть искажение, потому что я преподаюспецифическую дисциплину, и я все равно на эти темы говорю. Вот это, собственно, первый такой вопрос без вопроса:как вы думаете, так ли это, не так. А второе, вообще с этой всей ситуацией —что с ней делать, как из нее выходить, если мы исходим из того, что интерес падает.

Тут социологическое исследование, о котором я говорил, проводилось моим хорошо знакомым доктором социологических наук, человеком, который возглавлял кафедру социологии в ПСТГУ, Игорь Павлович Рязанцев, ныне дьякон. И эти исследования проводились с интервалом в три года. То есть такой намек на серийность определенный был даже. Но исследования проходили, кажется, крайний раз до начала военных действий, до начала СВО. Я думаю, что СВО довольно сильно поменяла ситуацию в нашей стране. Это моя надежда. В лучшую сторону поменяла — именно в умах, в сердцах людей. И надеюсь, что, действительно, может быть, что-то и в социологических показателях тоже можно было бы зафиксировать и увидеть. Но пока третий подход к этому социологическому исследованию не был осуществлен. Вот эти первые два замера показали такое именно падение этого именно интереса к религиозной тематике. Есть оно в действительности или нет — пускай, действительно, этим занимаются социологи или другие какие-то люди. Но видно, что, действительно, среди студенчества людей, которыеживо интересуются религиозными вопросами, их, может быть, не так много относительно общей массы. Но вот я взаимодействую с Христианским клубом Высшей школы экономики. И там вот где-то около, нуплюс-минус к двум тысячам участников вот этого клуба.

Ого.

Там активных членов около 200, может быть, да. Так, чтобы на какое-то мероприятие призвать, можно до пятидесяти человек собрать, допустим. Но сколько в Москве в Высшей школе экономики человек обучается? И мы увидим цифру…

А сколько, кстати, там обучается?

Около 25 тысяч человек.

Тысяч 25, да?

И мы видим, что вот эта вот цифра — она составляет очень небольшой процент на самом деле от общего числа. И то есть а где остальные люди? Понятно, что они не все представители других религий. Онипросто находятся в некоем таком спящем состоянии, без незаинтересованности в религиозной тематике. И думаю, что это, действительно, такой большой объем людей, которые могли бы как-то вот заинтересоваться верой, но не заинтересованы. Вот те две тысячи, 200, 50 человек — это очень горящие ребята, очень прямо с таким огнем в сердце, всегда меня восхищающие и наполняющие меня тоже какой-то надеждой, и силой, движением дальше, желание двигаться. Но вот, соответственно, их относительно немного, относительно общей массы. И что же делать вот с этой вот большой… большим объемом людей. Те формы взаимодействия, которые новые формы, изобретают сами ребята в том числе, как бы изнутри придумывая какие-то такие интересные решения, те, которые мы пытаемся практиковать, призываем на литургии на ночные, призываем на какие-то молебны перед сессией или после сессии, призываем на личную беседу со священником. Там очень интересный такой инструмент: они придумали в рамках iOS плашечку «Духовная помощь». Любой студент может нажать на нее, и там у него есть временны́е слоты, когда можно записаться на встречу со священником, побеседовать о духовном вопросе. Просто побеседовать. И это очень удобно. Потому что в рамках исповеди перед литургией мы не всегда можем прямо именно побеседовать. И кроме того, человек, который готовится, идет на литургию, все-таки это другой формат, то есть он готовится к таинству. И здесь уже поздно беседовать, надо уже принимать исповедь. А поговорить… И вот приходят иногда на это «поговорить» ребята, девчата вообще либо некрещенные, либо не церковные совсем. И вот они о чем-то спрашивают, о чем-то ищут, о чем-то говорят. И некоторые из них потом вот остаются в храме, начинают интересоваться. То есть по большому счету, ответ на вопрос, что делать с этой вот прочей массой, с этими людьми, которые не слышали, не знают, — говорить им об этом. Говорить на их языке, в новых формах.

А вот у вас также есть размышление такое, я не уверен, что я его верно понял, где вы говорите, чтоу вас есть такая мечта о большом движении студенческом православном. И чтои с такой, действительно, надеждой и горячностью вы говорите о том, чтобы они показали, что быть с Христом, быть христианином — это здорово,и это вот эти унылые жизни, которые люди ведут, оно бы как-то, может быть, задело. У меня такой вопрос. Получается, что есть, значит, жизнерадостные православные, у которых всё хорошо в жизни — ну, может быть, я ошибочно воспринял, — и вот, есть много неправославных, которые живут грустной, унылой жизнью. С нашей точки зрения, может быть. Собственно, вам не кажется, что это немножко такое слишком вольное размышление о реальности, так сказать? И что она чуть-чуть по-другому собирается и конструируется? Нет?

Ну, насчет такого контраста, мне кажется, действительно, я не совсем верно был понят. Потому что, конечно, я такого контраста не подразумевал. Речь идет скорее, действительно, о духовном опыте. То естьи о нашем религиозном восприятии этой реальности, этого вопроса. Не то что они живут там скучной жизнью, им делать нечего, сидят такие вот на студенческой скамье, скучают, бедненькие. Ну, понятно, что у них жизнь наполнена чем-то. Но она не наполнена религиозным опытом. И конечно, для меня, как для священника, как для верующего человека, именно вот это вот пребывание Христа в сердце человекаи действие Духа в сердце человека есть главный смысл в жизни. Отсутствие этого действия обессмысливает жизнь, потому что человек наполняет ее удовольствиями, увеселениями, вечеринками, встречами, разговорами. Но всё это пустое, потому что рано или поздно это истлеет и исчезнет. И вроде бы оно мгновение радостно. Но вот я с детства всегда очень тяготился этим вопросом. Я думал: а для чего всё это? А для чего нужно и знания, и богатство, и силы, и здоровье, если все равно этого всего не станет? Это пепел. Пепел будет. И уже сейчас привкус этого пепла во рту ощущается. Какая бы радость ни была, какая бы сладкая пища ни была, она растворена этим пеплом. И вот в этом смысле да, религиозный опыт и передача этого религиозного опыта для меня есть очень важное действие с точки зрения дать людям полноту жизни. Ведь православные студенты — это тоже не те люди, которые вот, они познали какой-то религиозный опыт и вот теперь они сидят на лавочке, и скучают, думают, как же им, что бы делать, потому что им нельзя ни то, ни то, ни то, ни то. Нет, дело в том, что, на мой взгляд, религиозный опыт — это как раз некая полнота жизни человека. Он может жить и радоваться телесной жизнью, он может жить и радоваться душевной жизнью. И кроме того, у него еще есть и духовная жизнь. И вот в этой полноте раскрытия своей личности он обретает особое новое счастье, особое великое,глубокое счастье.

А вот у вас также есть много высказываний по поводу молодежи таких положительных,которые и замечательные, и вдохновляют, и вселяют надеждуи при этом не являются таким мейнстримом. Мы чаще встречаем переживания и прочее. Для меня это такая постоянная тема, постоянный вопрос. Он совсем не праздный. Вот вы могли бы сформулировать и определить, что вас вот в тех, кого мы называем молодежью сегодня, прежде всего радует, в первую очередь, по сравнению с тем, что было какое-то время назад, ну, которое подвластно вашему анализу, скажем так,где вы можете понимать, что вот, было так, у вас есть свое представление. А что все-таки, несмотря на вот наше это положительное восприятие, что вызывает опасение, я так предельно мягко скажу.

Я не скажу, что у меня какой-то колоссальный широкий опыт общения с молодежью. Тут, скорее, мой личный опыт возрастания и обучения в светском вузе. Я очень благодарен Господу за этот опыт, потому что я оказался в таком островке Советского Союза. То есть вот тот факультет, на котором я учился, в тот период, когда я там обучался, — это была такая вот абсолютно зона неприятия веры, абсолютно какой-то вот запрещенности какой-то религиозной тематики. И когда где-то там на каком-то старшем курсе я где-то сказал вдруг, что я верующий человек, то на меня обрушилась такая многогранная критика. Один одноклассник сначала, одногруппник, начал рассказывать, как у него дедушка был когда-то преподавателем Московской духовной академии, после революции отрекся от веры, уехал из Москвы. Как-то получилась интересная ситуация: на перемене вот с этим одногруппником мы о чем-то обмолвились, парой слов, а начинался предмет «Электродинамика». Входит преподаватель. Видимо, краем уха услышал, что что-то про религию, про веру. И как дал нам, пол-лекции точно он занял рассказом о Вальпургиевой ночи, о всяких там зверствах, Крестовых походах и прочих вещах. То естьполностью, что вера — это просто какое-то зло ужасное, невыносимое. И вот в этом смысле, когда я сталкиваюсь сегодня с нашей молодежью, я вижу, что они не испытывают на себе этого давления.

Понятно.

У них нет страха сказать о том, что они верующие. У них нету проблем в связи с тем, что они могут сказать, что а я в храм хожу. Даже, может, наоборот, кто-то из их одногруппников скажет: ну а давай я тоже схожу, посмотрю, что там вообще происходит у тебя там в церкви-то. То есть они не испытывают на себе вот этих элементов или образов каких-то гонений, которые были в Советском Союзе и в постсоветском пространстве тоже присутствовали. Вот это вот, наверное, какое-то, скажем, назовем это положительное изменение. У них есть возможность проповедовать. И у них есть возможность говорить о своей вере спокойно и открыто. Это то, что вселяет надежду. В плане внутренних качеств, вы знаете, я не думаю, что вот что-то так глобально меняется. Потому что огонь веры — он такой же, какой был вчера, днесь и сегодня. И завтра, и в будущем. Потому что, когда ты видишь студента, который, вот, уверовал. У него загорелись глаза, загорелось сердце, он с таким… переживает какое-то удивительное удовольствие, какое-то удивительное счастье. Видно, что он приходит на службу, один, утром — вечером, утром — вечером. Я уже говорю: «Слушай, всё, давай иди учись, хватит тут… Ты лекции не прогуливаешь?» — «Нет-нет, не прогуливаю». Потом выясняется: вот здесь прогулял, там прогулял. «Ну-ка, давай бегом на учебу, чтобы ничего не пропускал». Там один парень у нас вот пришел. За полгода научился читать, пономарить, звонить. И вот всё-всё-всё, везде. И вот этот огонь — я бы не сказал, что это что-то новое. Это на самом деле то, что было, есть и будет.И вот это, какого-то изменения в этом смысле я вот не отметил бы. Но просто то, что вселяет тоже надежду. Что этот огонь тот же. А вот насчет опасений… Опасения — это вот именно легкость отношения к вере. Доступность этого. Думаю, для вас тоже, и для меня, в какой-то в малой хотя вот степени, вера — это было выстрадано, это было что-то такое , то, что было тяжело как-то вот высказать, пронести через университетскую среду, через период обучения в светском вузе. То, что где-то приходилось прятать, то, что где-то приходилось защищать и опасаться за это. Для них этого нету, этого чувства борьбы за свою веру. И это вот вселяет опасения. Почему? Потому что иногда ребята приходят: ну, давай я с тобой схожу. Приходят: ну, да, тут у вас вот поют не очень хорошо, я пойду в другой храм, там послушаю, а здесь вот получше поют, ну, давай здесь послушаем. А вот здесь вот это вот, здесь это. И какое-то такое совершенно простое отношение к этому. Иногда этого человека приводит к… ну, даже, мне кажется, уводит из Церкви, когда человек вот так вот очень легко всё получил и не ценит этого.

А мода на православие — это плохо или хорошо? Это ж тоже легкое, поверхностное.

Легкое, поверхностное. Но я считаю, что здесь тоже не нужно абсолютизировать никакого явления. Я думаю, что скорее хорошо, чем плохо. Я бы так охарактеризовал. Пускай лучше будет мода на православие, чем на покемонов. Но нельзя думать, что вот эти там условные социологические 70–80 % православных в нашей стране, да… я это называю телеправославие. То есть те люди, которые, глядя на экран телевизора, смотрят, видят прекрасную программу Владимира Романовича Легойды и говорят: ну, да, слушай, так всё хорошо, я тоже православный, наверное, да. Но дальше не двигаются никуда. Не идут ни в храм, не меняют жизни своей. Понятно, плохо, что они не меняют жизни своей. Но хотя бы хорошо, что они радуются, как хорошо в православии. Пускай это будет хотя бы 80 % телеправославия. А дальше с этим надо работать. Нам с этим надо как-то работать. Надо открыть двери храмов, надо призвать людей. Надо показать, объяснить и показать, как не просто восхищаться православием, а как жить полной, прекрасной, великолепной жизнью в православии.

Пока мы еще в теме «Надежда», обычно мы здесь также обсуждаем вопрос, связанный с искусством. Ну, поскольку, как мне представляется, искусство во многом — это про надежду. И вы говорили, что часто вспоминаете, обращаетесь к образам фильма «Сталкер» Тарковского.

Да.

А чем он для вас, этот фильм, про что? И почему вы его часто вспоминаете?

Ну, в данном случае, когда я говорю об образе Сталкера Тарковского, я соотношу это с верой. С тем предыдущим эпизодом, о котором мы уже говорили в нашей передаче. Вера. Для меня вера в том числе— это как некий орган, орган в человеке. Вот мы говорим о том, что есть тело, душа — это вот наша нейронная сеть в нашем, так сказать, теле. И есть дух. Этот дух — как способность видеть Бога. Эта способность может быть сопоставлена с органом. Как вот у нас есть глаза, как у нас есть руки. Руками мы осязаем предметы, глазами мы их видим. И если человек вдруг перестает пользоваться глазами, и не видит, и не смотрит, просто у него есть орган, но он не знает, как открыть веки, он никогда не увидит света, он никогда не увидит окружающего мира. Если он не пользуется руками, то он никогда не ощутит, не осязает то, что вокруг него. Точно так же — если человек не пользуется верой. Если он не молится, не обращается к Богу, то этот орган атрофируется, и он перестает вообще ощущать присутствие Бога. Бог действует в его жизни, спасает его — он говорит: нет-нет-нет, Бога нет, я не вижу, не чувствую. Как же так? Он же рядом с тобой, ты видишь, вот ты на литургии стоишь, но ты ничего не чувствуешь? Почему? Потому что твой орган веры перестал быть действующим. И в этом смысле, это вот финальная сцена этого фильма, где Сталкер лежит на постели. Друзей провел через эту зону чудесную, и они ничего заметили, ничего не увидели, ничего не поняли. Он лежит, просто вот как чуть ли не на смертном одре, на последнем издыхании, и кричит: «Они не видят! Они не верят! Они не могут верить!» У них нет этого органа. И вот это то, что должно быть в человеке. Это то, что делает его полноценным человеком. Точно так же, как без рук — мы говорим, что мы люди с ограниченными возможностями здоровья. Без глаз — мы считаем это инвалидностью. Так вот и без веры — это ущерб здоровью человека, непоправимый и страшный.

ТЕРПЕНИЕ

Как вы разделяете, соотносите, может быть, или соединяете три такие добродетели, как терпение, смирение и кротость?

Ну, очень хороший вопрос, спаси Господи, Владимир Романович, за него. И он мне кажется очень важным. Однажды в такой церковной своей юности я уже что-то читал, что-то изучал, что-то смотрел, кажется, уже в семинарии учился. И я вдруг понял, что я вообще не понимаю, что такое смирение. Ну, вообще не понимаю. Вот читаешь у одного святого отца: вот, всё, вот это смирение. Там в другом месте читаешь — вроде понятно. А сопоставить их — ну, просто никак невозможно. Они не вкладываются в единое какое-то клише, к вообще использованию этого слова, о чем оно означает, что оно говорит. И я тогда решил воспользоваться таким простым филологическим инструментом и забил в поисковике с двумя колоночками библейского текста по поиску русское слово «смирение». И посмотрел, какое греческое слово в греческом тексте соответствует этому слову. А это, оказывается, слово «тапенýс». Дальше я залез в словарь Дворецкого и открыл значение этого слова. И честно говорю, был удивлен. Перевод очень простой. «Тапенус» — это низкий, маленький, униженный. Смиренным может быть город, например, который лежит в низине. Вот это смиренный город. Смиренным может быть в том числе угнетенный класс людей, человек, который вот так принижен, унижен. И таким образом, смирение — это вот именно низость, малость. Почему-то мы в русском языке чуть ли не однокоренными почитаем «смирение» и «мир».

Ну, это народная этимология так называемая, да. Это ошибочно.

Народная этимология, да. Распространенная, ошибочная.

Мера, мера.

Или с мерой пытаемся. Но на самом деле нету…

Но в русском корень «мера» там. «Смърение» же, через «ять» писалосьдо революции.

Ну вот как раз это вот низость, вот это вот, да. То есть осознание своей мерности. Даже не меры, а мерности. Моя мерность, малость на самом деле. И тут скорее как бы не «смирение» однокоренное с «мерой», а «мера» однокоренное со «смирением». Почему мир и смирение так тесно обычно анализируются друг с другом. Потому что мир — это следствие смирения. Неизбежно. Если человек находится внизу, то ему некуда падать. Ему уже некуда свалиться, и он абсолютно спокоен. Его толкают вниз — а ниже некуда. Он осознаёт, что… Ему говорят: да ты глупый, ты дурачок. Он говорит: ну, вообще-то, да, так и есть, это правда, да, я дурачок, я глупый. Ему говорят: нет, да ты не дурачок, ты вообще святой. Ты умница, ты хороший. Его вверх толкают. А он обратно скатывается и говорит: да знаете, ну, хорошо, что вам понравилось, что я сказал, что я сделал, это вообще здорово. Но в принципе я понимаю, что я дурачок. Что как бы на самом деле от того, что вы меня хвалите, толкаете вверх, я выше не становлюсь. Почему? А потому что один суд Божий, другой — человеческий. Вы мне говорите ваше мнение, но пред Богом я знаю, каков я. Я знаю свои грехи, свои слабости, свое состояние. Я понимаю, что это состояние далеко от мудрости, от разумности, от святости, очень далеко. И вот эта некая невозмутимость — это следствие смирения таким образом. И соответственно, смиренный человек — он должен рождать мир и вовне себя, и в себе, и так далее. То есть это, действительно, такое вот состояние. Это мы когда говорим о смирении. Когда мы говорим о кротости, то это, так сказать, совершенно на самом деле иное. Хотя для нас обычно кротость и смирение — это очень тесно близко связанные понятия. Здесь я не могу сказать, что глубоко могу, знать, что такое кротость, это вот лучше святых отцов спросить. Но та мера знания на этот счет, которую я имею, позволяет мне сопоставить следующим образом. Во-первых, само греческое слово «кротость» — оно может быть переведено на русский язык как «мягкость».о есть кроткий — это мягкий. Что значит мягкий? Что в этом такого добродетельного? Вот здесь вот я обычно детям, и некоторым взрослым тоже, привожу такой пример. Вот представьте себе капот машины, такой красивый, красный, блестящий, отражающий свет. И вот сверху летит камень. Такой… бах. Что на капоте осталось?

Ну, яма какая-то, вмятина, да.

Вмятина. Уродливая, некрасивая вмятина. Что нужно сделать, чтобы его вернуть в нужное состояние, обратно? Его нужно отвезти в сервис, его нужно… там каких-то знакомых найти, чтобы они это всё выгнули, выправили там, или на замену вообще. Кучу работы произвести, заполировать, зачистить. Вот тогда оно будет плюс-минус такое же, но осадочек остался. Все равно в этом месте потом могут быть «рыжики», как говорят. То есть вот так же и человек. Вот ему сказали слово какое-нибудь, не то, которое он хотел услышать, и в нем осталась вмятина. И он это чувствует и долго изживает из себя. Ему нужно бороться с тем, чтобы не злиться на другого человека. Вот теперь представим другую ситуацию. Перина такая. Знаете, у меня сын говорит такое слово: «брохленная», «взброхленная» такая вот перина. И летит сверху тот же самый камень… бах. Камень убрали, что осталось? Ничего. Потом перину взбили, и никто даже не заметил, где этот камень был. То есть вот состояние мягкости в человеке. Человек мягко воспринимает любые какие-то возмущающие факторы. Ну и, соответственно, еще есть третий вариант на самом деле. Это прекрасная, красивая витрина стеклянная, которая отражает людей, мимо нее ходят, любуются. И вот тот же камень — бах! — прилетел. И что? Осколками накрыло всех вокруг, всех засыпало этой стеклянной крошкой, все исцарапанные. И вот ходят рядом с таким человеком и думают: «Господи, помилуй, что ж такое?» И это вот требует от нас терпения. Любая добродетель требует от нас терпения. Терпение на самом деле — это стойкость, Это способность оставаться в том же состоянии. Сдерживать себя, не изменяться. Это тоже очень важно. Потому что в некоторых случаях мы резко готовы либо менять свое состояние, либо менять свое суждение, либо как-то проявляться в действиях, мысли, действия проявлять резко. На самом деле, человеку очень важно иметь терпение. Вот тебе что-тосказали — подожди, не выноси суждение на этот счет. Подожди, не произноси слово, не совершай действие. Вот вздохни и выдохни хотя бы. Потом помолись еще. А потом уже, со спокойной головой, принимай решение, совершай действия — Обдуманные, осмысленные. Вот это терпение — способность оставаться в том же состоянии, невозмутимо, и дальше из невозмутимого состояния принимать решения.

Спасибо. А теперь вот, может быть, чуть-чуть в другую сферу, но в том смысле, что терпение предполагает наше согласие либо несогласие с какими-то изменениями. То есть мы терпим, допускаем или не допускаем. Я вот хочу о чем спросить —естественно, о технологиях, искусственном интеллекте и так далее. Вот, ваш проект, один из проектов, которым вы занимаетесь, «Встреча», он перерос в такую мультимедийную историю. Вот, есть ли здесь для вас какая-то, что называется, граница допустимого? Ну, вообще, скажем так, может быть, не обязательно в связи с проектом. Вот область развития технологий, она для вас на сегодняшний день больше дает каких-то надежд и возможности открывает либо все-таки вызывает опасения, и вы видите некий приносимый вред?

Вы знаете, я здесь, с одной стороны… даже трудно охарактеризовать какими-то краткими словами мою позицию. С одной стороны, я отношусь к технологиям без какого-то ажиотажа. А с другой стороны, и без страха. То есть я считаю, что Иван Иванович очень полезный инструмент для нас, но это не больше чем инструмент. Во-первых, я понимаю, что это, конечно, бездоказательно сейчас с точки зрения математики именно, этой теоремы пока не существует, она не доказана. Но я вот думаю, что она рано или поздно будет доказана — теорема о невозможности существования сверхсильного искусственного интеллекта. Что никогда технология искусственного интеллекта в том виде, в котором она есть, не приблизится абсолютно к сознанию человека. То есть это некий экспоненциальный процесс. Он сейчас идет очень быстро, потом он будет замедляться. И все равно будет какой-то процент галлюцинаций. И все равно искусственный интеллект будет давать какие-то ошибки. И все равно будет требоваться рядом человек, который будет отфильтровывать эти галлюцинации и принимать окончательное, финальное решение. Вотмне кажется, что рано или поздно это будет доказано математически, просто, вот, ну, с точностью на бумаге. А сейчас вроде бы как это не доказано. И иногда некоторые горячие головы говорят: а вот, сейчас искусственный интеллект всех нас там обгонит, перегонит, поработит. В чем-то он нас обогнал уже. Он уже быстро пишет тексты, анализирует информацию, зажимает ее, разжимает. Это здорово. Этим надо пользоваться. Вопрос не в том, как мы и каким инструментом мы оперируем. Вопрос в том, какова цель этого инструмента. Ведь в истории человечества огромное количество различных инструментов было, очень мощных, очень сильных, начиная от колеса, продолжая различными пиками, саблями, заканчивая инструментом царской власти, имперского управления и так далее. То есть всё это некий инструмент. Вопрос только в том, что мы этим всем делаем.

А здесь вот как раз вопрос. Ну, я согласен с тем, что мы стараемся рассматривать всё это в логике, как говорится, пользования и злоупотребления, как отцы говорили, хресис— парахресис. Но вот, смотрите, все равно вопрос о том, а не появился ли инструмент, который в принципе не может быть использован для добра, он сохраняется. Даже не в логике появления сильного искусственного интеллекта как некоей альтернативы человеку,а все-такиболее простой вопрос. И знаете, мне попалось рассуждение одного итальянского современного философа, который вот о чем сказал,как раз таки говоря о том, что всё уже было. Он говорит: смотрите, все-таки в предыдущей истории человечества… Причем он совсем не с православной точки зрения совсем смотрит, я даже не знаю, католик он или нетверующий. Ну, вот, РаффаэлеСимоне, такой есть итальянский лингвист, философ. Он говорит: вот, смотрите, в предыдущей истории человечества многовековойвсе время потребность порождала инструмент. Ну вот колесо, , я не знаю, автомобиль, самолет и так далее. А сегодня, говорит Симоне, мы впервые попали в ситуацию, когда инструмент, смартфон, условно говоря, он порождает в нас потребности, которые, он считает… он сразу говорит: можно по-разному считать. Но он считает, что их не было. Они порождены именно инструментом. Именно потребности. Не возможности, которые дает инструмент, он и раньше давал —электричество, я не знаю, калькулятор и прочее. А именно потребности. И он говорит: где, в каких глубинах подсознания таилась потребность, веками, отсылать миллиарды эсэмэсок, ежеминутно себя фотографировать, все свои, так сказать, проявления своей жизнедеятельности, и выкладывать всё это, значит, в некое общее пространство, еще и получать просмотры и так далее. Я понимаю спорность этой мысли. Но мне она не кажется пустой, да. Что впервые причинно-следственная связь перевернулась. Что вы думаете по этому поводу?

Вы знаете, сложно спорить с философами, тем более с именитыми, тем более с европейскими. Но вотя опять же аргументировать, наверное, до конца свою позицию так сходу не смогу, потому что человек наверняка долго думал и приводил какие-то конкретные примеры. Но вот так вот совершенно сердцемили каким-то таким вот профанным размышлением я не могу с этим согласиться. Мне не видится здесь ничего нового. И я не вижу потери причинно-следственной связи в том числе. Вы говорите о эсэмэсках и селфи. А я скажу о празднословии и тщеславии. Разве этого не было? Разве человек не пытался болтать лишнего, говорить о том, что не нужно? Разве человек не пытался себя где-то там превознести и получить славу от общества, от людей, самоутвердиться за счет окружающих людей? А более того, если вопрос стоит о том, где, в каких глубинах человека это крылось, я отвечу еще проще. Ведь Бог — это Слово, Которое вложил в человека словесную способность, способность словом познавать и общаться с Творцом. И во, это и есть основание празднословия, как бы ни было странно. Ведь, в общем-то, святые отцы говорят, что любая страсть — это искаженная сила Богом зданной души. Тщеславие — это что такое? Это необходимость природная, естественная, Богом зданная, необходимость человеку быть похваляемым от Бога. То есть мы созданы так, мы рождаемся так, что мы хотим, чтобы быть угодными Творцу. Естественно для человека стремиться быть угодным маме, папе. Когда ты делаешь что-то, тебе говорят: молодец, хорошо. И человек радуется. Хорошему слову и кошка рада. А человек тем паче. Но потом эта сила, это естественное совершенно состояние, оно искажается. Дьявол его искажает. И в итогечеловек говорит: ну, вы знаете, Богу угодить, наверное, сложно, это у меня не получится, мама, папа — ну, ругаются все время тоже, им что-то не нравится. Пойду я хотя бы к тете Кате в подъезде вот она будетменя хвалить, она скажет: «Вот молодец, хорошо. Ты вот разбил окно — умничка, давай еще одно. Напачкался — вот молодец». То есть вот и получается, что человек уже вот эти фотографии шлет. А что ты такого сделал? Ты пиццу сфотографировал как бы? Что в этом хорошего ты сделал? Ну да, молодцы, там приготовили повара. Но ты-то ничего хорошего не достиг. А кто-то там лайк поставил — тебе приятно. Ты вроде бы не фунт изюму.

ПРОЩЕНИЕ

Откровенно скажу то, что для меня, и я, собственно, не раз в этом признавался, для меня это одна из самых сложных тем. Причем осознание этого пришло именно в процессе, что называется, съемок. Мне всегда казалось, что, безусловно, самая сложная, самая глубокая, самая важная — это «Любовь». Но вот размышления… не то чтобы они поменяли мою точку зрения. Но, как один мой гость сказал, сказать, простил или не простил, порой сложнее, чем сказать, любишь или не любишь. Потому что там ты все-таки это, даже если не можешь объяснить, ты это точно переживаешь. А вот тут не всегда. Вроде простил, а вроде и не простил и так далее. И у меня вот такой вопрос, может быть, в качестве первого. А часто ли люди, в вашем пастырском опыте, исповедуются в том, что они не способны простить, кого-то за что-то? Вообще насколько это на исповеди часто встречается? Вообще тема прощения, как она звучит?

Такое встречается, но обычно, на мой взгляд, эта тема — она связана скорее не с реальным нежеланием человека простить кого-то и вновь принять к общению, а эта тема зачастую связана с таким памятозлобием, а даже точнее сказать — с бесовским смущением просто. То есть была какая-то ситуация: один человек обидел другого. Потом попросил прощения. Тот говорит: «Ну, ладно, Бог простит, я тоже прощаю, всё, забыли». Проходит некоторое время. Дьявол приходит к человеку, говорит: «А помнишь, он тебя сделал как, а? Вот, ну-ка, подумай-ка еще». И в человеке опять как помысел просто-напросто приходит это размышление. Он принимает, начинает как-то попадать в плен этих мыслей, об этом начинает думать. И ведь он простил, прощено всё, да. И тем не менее это как вот пленение, как просто дурной помысел, который нужно отогнать от себя и сказать: нет, я простил, всё, отстань от меня. Как вот прекрасно у преподобного Иоанна Лествичника. Он говорит: «Иногда дьявол всевает нам мысли, наподобие того, как человек находится в келье с открытой форточкой. А мимо этой кельи, этого окна, ходят люди по улице и говорят: бу-бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу…» И человек не виноват, то, что форточка у него открыта, так мы устроены, к сожалению, слышим, то что дьявол нам нашептывает. Но виноват, если он будет прислушиваться и верить тому, что там говорится. И в этом смысле вот эти вот мысли о том, а простил ли, не простил, иногда их просто отгонять надо и забывать об этом. Потому что ты простил — так оставь. И вот чаще всего вопрос о том, что вроде бы я не простил, он связан именно, мне кажется…

Вот с этим.

…да, с какими-то с такими смущениями, совершенно сводимыми к борьбе с помыслами. Вот просто отказываться от этих помыслов, не обращать на них внимания. И если где-то принял этот помысле — в этом просто исповедаться, как в принятии помысла. Но редко, но бывает все-таки, что действительно для человека, вот, процесс прощения — он такой тяжелый. И это требует времени. Я думаю, что христиане, те люди, которые живут действительно церковной жизнью, этот процесс со всей неизбежностью проходят примерно в течение одной-двух недель. Ну, до следующего причастия, ну надо же простить как-то. И в этом смысле прощение превращается в некий забег. Забег на скорость. Ведь и пророк Давид говорит, что… в Священном Писании сказано, что да ни зайдет солнце во гневе вашем. Значит, нужно до вечера проститьУ мирян это в чем-то проще. То есть ты вот хочешь — прощаешь, хочешь — не прощаешь. У меня в этом отношении очень интересный опыт. Когда я стал дьяконом, священником, тут я вдруг понял, что мне до служения литургии обязательно нужно помириться со всеми. И вот понятно, что с людьми на улице, которые там где-то кто-то как-то, это очень легко сделать. Тебя облили грязью — ты такой обиделся, потом думаешь: так, завтра служить… нет, не будут злиться на него, езжай, Бог простит, я прощаю, всё. Мне литургия дороже, чем эта вот грязная одежда. Ну, я ее постирал. А там все-таки пред престолом стоять. Ну что я буду дуться? Это ладно. А во, сложнее всего в семье. Ну, с супругой. Вот что-то не поделили, что-то не так сказали. Вот начался какой-то разговор, слово за слово, друг другу наговорили что-нибудь. И сидишь и думаешь: так… Нет, я, конечно, самый правый в мире, конечно, прав абсолютно. Но подожди, мне как-то надо получить у нее прощение. Не просто чтобы она сказала: а, ладно, иди, служи — прощаю. А чтобы, вот она действительно в сердце почувствовала, что да, действительно, ну а чего это мы там…

Притом что я-то прав, конечно.

Ну и тут начинаешь думать: подожди, вот я, значит, вот мне надо идти просить прощения. Вот как? Ну, понятно, если я приду, скажу: знаешь, я во всем прав, ты неправа, но прости меня — это будет звучать как-то странно. Сидишь и думаешь: как же просить прощения? Ну, наверное, в чем-то я все-таки неправ. Ну, не во всем, конечно же, естественно. Но хоть в чем-то я точно неправ. И начинаешь думать: ага, в чем я неправ? Ну да, вот в этом неправ, вот в этом неправ, вот в этом… Нет, во всем остальном, конечно, она неправа. Но дальше. Если я просто приду и перечислю, скажу, что, знаешь, я неправ в том, что грубо разговаривал, плохо отреагировал, не вовремя пришел, невнимательно отнесся…

Но по сути-то… (Смеется.)

Да. То этого будет недостаточно. То есть я должен действительно это осознать, пережить. Я должен провести какую-то работу внутреннюю над собой и прийти и сказать: «Ты знаешь, я понял. Я понял, чтоя невнимательно отнесся к тебе, к твоим проблемам, из-за этого опоздал на заранее договоренную встречу. И ты испытала очень тяжело такое внутреннее переживание, в результате которого случился у нас скандал. Понятно, что, наверное, ты сама чувствуешь, что не нужно было громко говорить что-то, кричать и так далее. Но ведь я виноват, я первый допустил то, из-за чего случился у нас неприятный разговор». И с этим глубоким осознанием, этой глубокой проработкой я должен прийти к человеку и только тогда просить прощения. И вот это бы ладно. Но дальше мне это нужно сделать, эту проработку, мне нужно сделать в ближайшие там 3–4–5 часов. Потому что потом она ляжет спать, мне утром в шесть утра вставать, я не успею попросить прощения. У сонного человека просить прощения не очень удобно тоже. То есть мне до захода солнца, действительно, нужно попросить прощения. И вот ты сидишь, думаешь, торопишься: надо так, так, так, да, а еще вот это, а вот это, а вот это. Осмысляешь, производишь внутреннюю работу. И вот, знаете, я настолько Богу благодарен за это. За эту необходимость просить прощения. Я с удивлением вижу, насколько это полезно, насколько это важно. Да, некоторые могут сказать, что это некое лицемерие. Это не лицемерие. Это неленостная работа над собой. Просто лениться не надо. Некоторые считают, что прощение то, что как вода под лежачий камень затекает. Ты сидишь такой, а потом раз: о, пойду-ка получу прощение еще до кучи. Нет, это работа, это надо делать. Это как интеллектуальная в том числе, духовная и интеллектуальная работа. Бывает, мы сидим — что-то надо написать. Можно неделю писать — ничего не напишешь. А потом осталось последние два часа времени тебе — и ты всё напишешь, всё решишь. Как это работает. Потому что, когда тебе очень надо — ты это быстро делаешь. Вот когда тебе очень надо попросить прощения, добиться прощения, то ты начинаешь очень активно над собой работать. И внимательно и сильно. И потом в следующий раз думаешь: а может, все-таки не стоит опять что-то плохое делать, потому что опять придется работать над собой. И вот прощение — это работа над собой. Если мы говорим о прощении в другом, я не говорю о прощении только лишь в себе. Прощение в другом — это когда ты осознаешь свою вину, осмысляешь причины этой вины и обдумываешь пути преодоления этой вины, чтобы никогда больше этого не было. И тогда с готовым решением ты идешь к человеку, просишь прощения. И вот этот опыт борьбы со своими грехами, ради прощения в другом — это есть важнейший опыт преодоления вины другого человека в себе. Прощения в себе, когда тебя обидели, когда к тебе кто-то несправедливо отнесся. Ты вдруг вспоминаешь ту работу, которую делал ты, и понимаешь, как это сложно. Как сложно не согрешить. Как сложно не обидеть. Как сложно попросить прощения. Как сложно провести эту работу. И иной раз начинаешь думать: ладно, ничего страшного. Вот человек так сказал… единственное, что хочется, — помолиться за этого человека. Потому что ты понимаешь, как сложно было не согрешить. Господи, помоги ему. Как сложно покаяться. Как трудно потом с этим чувством вины ходить. Гораздо проще на самом деле провести эту работу, и попросить прощения. Но иные люди говорят: нет, не буду работать, буду ходить. А камень-то остался — вина. И это гораздо тяжелее, чем эта работа. И вотостается только одно: молиться за этого человека, кто тебя обидел. Собственно, об этом и святые отцы.

А вот, про исповедь еще хочу спросить. Вот ваше ощущение себя, когда вы исповедуете. Ну, помимо того, что священник каждый раз произносит слова, что он только свидетель. Вот кем вы себя ощущаете в момент исповеди и менялось ли это ваше ощущение с годами в сане?

Владимир Романович, тут, в этом отношении у меня был очень интересный опыт, внутренний. И я его даже рассказываю на своих парах по пастырскому богословию студентам, потому что считаю его, действительно, полезным. Вот когда я начал только служить священником, начал исповедовать, я проводил исповедь в таком храме, где очень много людей было. Люди стали приходить. Я исповедую, люди приходят. И вроде бы как поначалу всё так спокойно, ровно, нормально, под благодатью. И вотпостепенно-постепенно, где-то примерно через полгода, я начал это осознавать как-то совершенно по-иному. Я начал чувствовать, что грех — это такая, знаете, плесень, такая грязь. И когда ты с этой грязью часто сталкиваешься, то эта грязь проникает в тебя. Ты неизбежно начинаешь это всё воспринимать в себя. То есть ты услышал на исповеди какой-то проступок человека. И для тебя это стало неким кейсом: а что, так можно было? Поэтому я, например, считаю, что смотреть криминальные передачи ни в коем случае нельзя. Потому что, когда человек узнаёт о том, как это можно было, это очень плохо. Потому что в сознании человека появляется такая категория: а вот так бывает вообще-то. На мой взгляд, вообще покаяние — это процесс обратный. Это когда для человека поступок становится невозможным. То естьвот полное покаяние — тогда, когда человек, для него его действия, то, что он совершил, превращаются вневозможное. То есть этого не могло бы быть вообще. Как вот, я привожу пример: прыжок на высоту 9-го этажа — ты можешь это сделать? А это что, бывает так? Да конечно не бывает, это глупость какая-то. Так вот и как можно соврать? Это невозможно. Как я могу осмысленно врать человеку? Это невозможно. И вот это покаяние. А грех — это обратно. Когда человек вдруг открывает для себя, что это возможно. Что возможно нарушить Божью заповедь и съесть запретный плод. Это что, разве возможно? Возможно. Прикоснулся к древу, съел — и отдал еще своему ближнему: давай, нарушай заповеди. И вот, соответственно, когда ты слышишь из раза в раз вот это условное «криминальное чтиво», то ты осознаёшь всё глубже и больше, что а так можно было. И эти образы начинают тебя догонять. И в тех или иных поступках и действиях своей жизни ты начинаешь осознавать, что, может быть, так поведем себя, может быть, так сделаем? И вот примерно через полгода своей жизни исповедальной у меня возникло такое стойкое желание биться головой в стену. И с этим было жить очень тяжело, конечно. И вот однажды, на рождественском богослужении, я помню как сейчас, такая огромная толпа народу, такое колебание людей, знаете, как вот ты держишься за этот аналой, чтобы тебя просто не снесло. Там крест и Евангелие, кто-то выскакивает из этого моря людского, засовывает голову под епитрахиль, что-то говорит и обратно уплывает туда. И ты вот главное, чтобы тебя не снесло этими волнами. И тут подходит какой-то мужчина, подлазит под епитрахиль, начинает что-то говорить тихим голосом. Я сначала не понимаю толком, потому что тихо очень, вокруг шумно. Потом начинаю прислушиваться. Прислушиваюсь — и у меня уши сворачиваются в трубочку просто, и глаза становятся даже не квадратные, а какие-то там многоугольные. И я дальше исповедую, а у меня вот в ушах вот это вот, то, что вот говорит этот человек. И я начинаю думать: Господи, помилуй, ну, это просто немыслимо. Ну, как бы вот в фильмах это не показывают. Это настолько гадко, настолько мерзко, настолько тяжело. Исоответственно, я всю службу нахожусь в этом вот таком колебании вместе с этой волной, внутреннем колебании, насколько больно. То есть это вот некий апогей вот этого желания биться в стену. Хуже этого уже некуда. И вот дальше причастие, литургия. И вдруг я нащупываю в себе совершенно новое ощущение для себя. Вдруг я как-то по-настоящему, глубоко осознаю, что исповедь принимаю не я, а исповедь принимает Христос. Это Он прощает этого человека, который покаялся в этой мерзости, Он его простил, вообще простил. Вот полностью простил. И этого греха как будто бы не было. И этот человек пришел не потому, что он хвалится передо мной своим прегрешением, а потому что ему больно, ему страшно. Ему внутри невыносимо, и он пришел ко Христу и получил прощение в этом грехе. И в этот момент что-то сорвало, и я больше не чувствовал никогда этой тяготы. И вот что бы человек на исповеди ни рассказывал, я обычно говорю: «Не переживайте, вы меня не удивите». Потому что я осознаю, что Христос прощает грех. Я действительно лишь свидетель. Я лишь тот, кто стоит рядом. Я тот, кто должен помолиться о вас, за вас попросить Христа. Вот и всё. Больше всего, что я могу сделать для человека на исповеди, это помолиться за него. Большего я не могу ничего сделать. Даже сказать что-то, подсказать, не сказать, поплакать вместе с человеком, повеселиться, пошутить — это всё очень вторичное. Главное — это просто помолиться о нем. Потому что главное действующее лицо в этом событии — это Иисус Христос. Он действует.

У меня был один священник в программе, который… мы с ним говорили, как раз в теме «Прощение», про покаяние. И он говорит: «Вот как вы думаете, сколько раз за годы моей вот пастырской уже жизни ко мне приходили люди с вопросом богатого юноши“что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную”?» Он говорит: «Три раза». Всё остальное — вопросы, ну, скажем, другого порядка. Я был настолько вот этим как-то задет, как, знаете, таким диагнозом нашего состояния, приходящих на исповедь людей с вопросами… ну ладно, если не других обвиняем, то уже хорошо —и все-таки, с какими-то мелкими, вторичными. А потом, в очередной раз когда я это рассказывал, я этим делился так и здесь, в программе, и другой священник, он сказал: «Ну так до вопроса богатого юноши еще надо дорасти». Потому что он же с чего начинает? Когда ему Спаситель отвечает, он говорит: «Но это я всё соблюдал. То есть все заповеди я в своей юности соблюдал». И только когда ему сказано, что иди и раздай имение, вот тогда он опечалился,поскольку был не беден, как мы знаем. Вот что вы думаете по этому поводу? Насколько, какая вам ближе вот здесь обеспокоенность? Что мы не приходим с таким вопросомили все-таки понимание того, что это вопрос не новоначального человека, это вопрос человека, который уже как-то над собой работает. Или, может быть, и там, и там правда есть. Что вы думаете?

Ну, я абсолютно согласен, что до этого вопроса нужно дорасти. Мне думается, что, если мы говорим о действительно искренне верующем человеке, то это вопрос в том числе и начала пути. Почему? Потому что я часто сталкиваюсь с таким явлением, когда для человека первое впечатление является как бы достаточно истинным, достаточно глубоким, до которого он потом дорастает. Как бы Бог ему дает авансом то, что ему потом придется заработать своими многими трудами. И в этом смысле человек, который обратился к вере по-настоящему, я думаю, я даже не сомневаюсь, что у него именно это: что мне делать, чтобы спастись? И просто, может быть, он не знает, как это священнику задать. Может быть, он не так это формулирует. Он спрашивает, а можно ли в среду есть кальмара. Его это беспокоит. Но по сутиего толкает к этому вопросу именно этот вопрос: как спастись. Почему его волнует этот кальмар в среду. Ну, потому что он хочет соблюсти Закон Божий, хочет угодить Господу и хочет, в общем-то, наследовать жизнь вечную. По сути, вот этот вопрос оттуда родился. Самые мелочные, самые простые вопросы — они рождаются вот из этого, если этот человек по-настоящему верующий. С другой стороны, осмысленно отбросить некую вот вторичность и прийти к этому вопросу в самой непосредственной форме — это, действительно, нужно что-то преодолеть. А с другой стороны, что здесь вторично, что первично. Вот мы говорим о вычитывании каких-то молитв, может быть, воздержании от каких-то видов продуктов. Иногда священники говорят об этом с некоей насмешкой, что вот ну что вы там про молоко опять. Но ведь разве это вторично? Ведь это тоже следствие тех или иных отношений человека с Богом. Ведь это тоже есть та или иная форма этого вопроса. Другое дело, когда человек либо случайно зашел в церковь, либо на самом деле не имеет никаких серьезных намерений в отношениях с Богом. Тогда, конечно, всё звучит очень второстепенно, всё звучит… Без Христа всё в церкви звучит очень второстепенно, весьма. И в этом смысле, конечно, человек, приходя в церковь, он… бывает такое, оказываются люди неким случайным образом сегодня. Потому что в Москве много храмов, просто по соседству церковь. Говорят, надо ребенка покрестить, ну пойду покрещу. Зашел — о, литургия. А что, вот так подготовиться? Ну да, подготовлюсь. И вот человек оказался в церкви, вот он исповедовался, причастился. Дорасти надо. Уже теперь чтобы в нем родилась эта вера, чтобы он прикоснулся к краю ризу Христовой. Как только прикоснулся — для него этот вопрос очевиден, и он пронизывает всё в его жизни. А до этого дорасти. Как дорасти? Знанием, во-первых. Во-вторых, образом жизни. В-третьих, духовно. Во-первых, мы, как священнослужители и как церковные люди, мы должны донести до людей знание о Боге, о Христе, о вере. Ведь с этим у нас огромная проблема. Я часто задаю простой вопрос людям: сколько лет назад жил Иисус Христос? Понимаете, и получаю не только лишь одинаковые ответы.

Вопрос из серии «кто написал полонез Огинского». В каком-то смысле.(Смеются.)

Ну, к сожалению, да, вот, оказывается, непреодолимый вопрос. Еще один вопрос, очень вообще просто каверзный. Я обычно перед крещением спрашиваю, является ли Иисус Христос Богом. Мы крестим ребенка или взрослого человека. Иисус Христос — это Бог или нет вообще? И вот периодически люди говорят: «Нет, нет, не Бог. Ну, Сын Божий». Я говорю: «Нет, а Бог или нет?» И говорю: «Ну ведь Бог же, на этом вся наша вера стоит, зиждется». Человек элементарных вещей не знает. Как можно прийти, спрашивать у Христа, как мне наследовать жизнь вечную, если ты не веришь в Него как в Бога? Об этом мы должны сказать им. Об этом мы должны донести проповедь, должны донести слово. Это наш долг. И вот тогда, действительно, человек, узнав, начинает принимать решения в себе. Вот ему сказали: надо так делать. Он как будет поступать: так или иначе? Если он вдруг скажет: ну, попробую, хорошо, батюшка сказал поститься надо, ну, попробую. Как поститься? Ну, слушай, ну, начни хотя бы от мяса откажись в среду и пятницу. Уж там другие продукты кушай, но вот от мяса хотя бы откажись. Смог отказаться — давай и от молочки откажись, кушай там рыбку, овощи. Можешь построже поститься — постись строже. По силам, по возможностям твоим. Ну хоть что-то сделай, хоть с чего-то начни. И вот если человек начинает хоть с чего-то, то он вдруг начинает вот этот вот опыт борьбы с собой, преодоления себя, испытывает на себе. Он видит и падения, и взлеты. Как бы ни казалось для нас мелочным то… тот враг, с которым он борется, то самое несчастное молоко. Как бы кажется: ну что с этим бороться? А в нем, в этом тренажере, для него открывается религиозный духовный опыт. Хочу, но не буду. А почему не буду? Потому что Христос. Потому что я люблю Христа больше, чем молоко. Или меньше.

ЛЮБОВЬ

Вот вы постоянно возвращаетесь к тому, что необходимо, задача священника, Церкви донести людям какие-то главные евангельские истины и показать, что это важно, и в этом жизнь, и смысл. И это, безусловно, так и есть. Но вот, скажем, один из главных смыслов, может быть, главный смысл евангельского послания — это смысл любви. Которая оказывается самым сложным еще и, может быть, потому, что его сложнее всего донести,наверное, в силу того, что принято называть заезженностью. Слово заезженное у нас. Тем более в нашем языке. Мы говорим, что у нас любовь к апельсинам, и к Богу, и к детям, я не знаю, к кинематографу — они одним словом могут быть описаны. А вот что здесь, как здесь быть? Как уходить от этой заезженности? Можно ли, нужно ли? Вот что вы думаете об этом?

Вы знаете, мне кажется, что мы не слышим проповедь о любви не потому, что она заезжена, и не потому,что о ней сказано много, а по одной простой причине, что не хотим слышать. Просто есть слова, которые требуют от человека ответной реакции, требуют от человека действия. И эти слова гораздо сложней услышать.

Но человек же, любой человек хочет, чтобы его любили. И ему что может быть более понятным и естественным, чем разговор о любви?