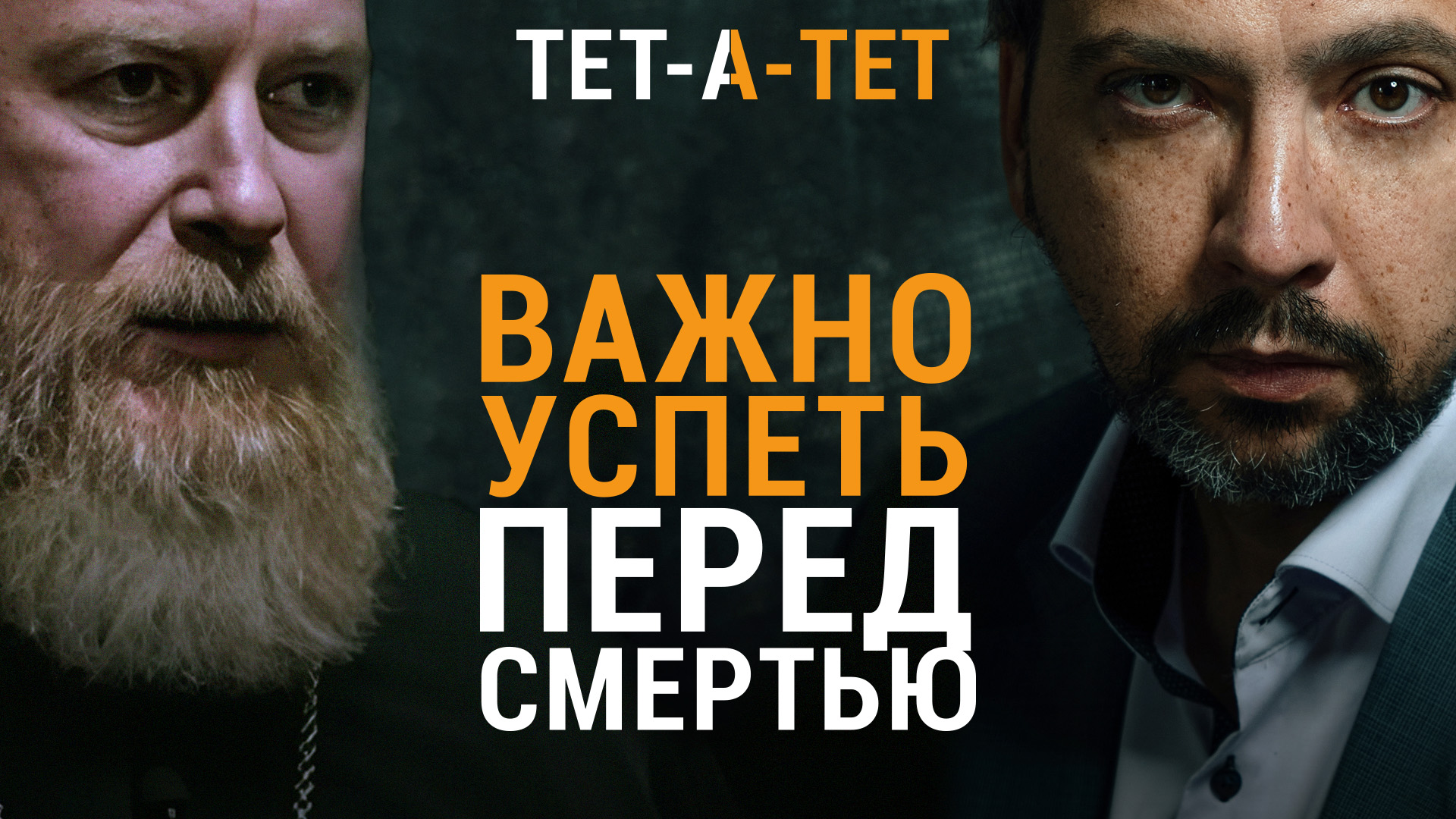

Гостем программы стал Михаил Леонтьев - публицист, телеведущий, пресс-секретарь корпорации "Роснефть".

«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

Здравствуйте уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл программ «Парсуна». Сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Леонтьев. Михаил Владимирович, привет!

Привет!

Скажи, пожалуйста, тебя наши зрители и слушатели большинство знают как журналиста, как сейчас менеджера, крупного менеджера крупной компании. А вот если бы я тебя попросил самого представиться, что бы ты в первую очередь сегодня сказал о себе?

Ну, о себе… в первую очередь я бы представился так, как я обязан представляться, поскольку это постоянная часть моей жизни: это скромный пресс-секретарь маленькой нефтяной компании.

Ну а в человеческом плане, потому что, у тебя как-то приросло это пресс- секретарство.

В человеческом плане я — человек.

Хорошо. У нас в программе 5 тем, ты знаешь. Это вера, надежда, терпение, прощение и любовь, связана с окончанием молитвы Оптинских старцев: «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Есть у нас опция — вопрос гостя ведущему. Целиком остается на вашей совести, я бы сказал. Значит, не хотите — не спрашивайте.

ВЕРА

Начнем с веры, хорошо? А помнишь ли ты, дорогой друг, что ты был у меня на телеканале «Спас» в 2005 году в программе «Русский час с журналом “Фома”»?

Ну, смутно помню.

Смутно помнишь. Значит, ты не помнишь, что я задавал тебе вопрос, что такое для тебя вера, и точно не помнишь, что ты ответил?

Точно не помню.

А я помню. Ты ответил, что вера для тебя — всё. И мы даже это брали потом в проморолик передачи. На крупном плане ты говоришь: «Что такое вера? — пожимая плечами, — Всё». Вот ты бы сейчас так же ответил на этот вопрос?

Ну я считаю, что ответ был правильный. Сейчас, может быть, не так бы ответил, потому что с другой стороны бы зашел. Но это правильный ответ. Вот тогда я ответил лучше. А сейчас я, может быть, хуже отвечу, что это, безусловно, некий номинальный якорь. Это то, что не релятивно. Человека носит все время туда-сюда. Такого человека, как я, в общем, носит очень сильно. И суеты много. А вот существует некий абсолют, некая точка отчета, и это точка отчета. И ты себя относительно этого как-то измеряешь просто, да. То есть, человек грешен, он склонен позволять тебе, себе. Господь милостив, да. Вот. Важно понимать, где ты находишься, в каком месте и на сколько ты отошел. Потому что если этой точки нет, то тебя вообще унесет куда угодно.

А вырывает якорь?

Стараюсь, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Не считаю себя правильным и хорошим христианином, но стараюсь, стараюсь. Все-таки я стараюсь видеть вот это, ощущать некое... Пыжимся понемножечку.

Первый показатель правильного, хорошего христианина — не считать себя правильным, хорошим христианином. Но это так, замечание для наших уважаемых зрителей и слушателей. А скажи, пожалуйста, а вот люди, которые знают тебя, допустим, ты познакомился с человеком, он знает тебя по экрану, только по передачам. И вот в беседе выясняется, что ты верующий человек. Это человека удивляет или нет?

Да нет, я не думаю, что сейчас это кого-то удивляет. Не, ну есть, которых удивляет. Есть люди, которые себе делают, вообще, просто на богоборчестве делают себе имидж, и, собственно, они и питаются этим — во всех смыслах… Но, по-моему, не удивляет. Меня лично всегда удивляет обратное…

Когда ты узнаешь…

…какую самонадеянность надо иметь. И особенно это относится к людям с приличным образованием или у которых ты подозреваешь приличное образование, которые себя, значит, именуют неверующими.

С гордостью?

Ну, с гордостью, да. То есть это обычно просто некоторые, ну, или душевные, или интеллектуальные… Это же вопрос вообще какой? Вера — это вопрос выбора на самом деле. Это либо так, либо так. Оно недоказуемо, выбор…

Волевой, да?

Выбор, да. Да, да. Вот. И дальше это вот… Я подозреваю, что есть люди, которые не считают себя верующими, которые, в общем, очень приличные и неплохие люди сами по себе. Но это скорее исключение, это аномалия. Они просто неглубоко это в себе переживают. Это их заблуждение собственное. В обратном случае это, конечно, большая травма просто, такая серьезная, личностная.

То есть это сделан выбор, который тебя потом ранит, да?

Есть что-то, что является нерелятивным и неменяющимся, что-то стационарное в жизни. Вот оно есть, существует, или у тебя этого нет. Или все как в марксистской моральной этике. Значит, оно абсолютно релятивное и определяется обстоятельствами всякими.

А тебе не кажется, сегодня миллионы людей, там десятки миллионов так живут?

Мне кажется, что сейчас мы живем в удивительную эпоху. Мы живем в эпоху полностью победившего постмодернизма, полностью. Ведь если раньше этот постмодернизм существовал в быту, в культуре, в искусстве в какой-то степени и был такой доминантой, особенно современной, цивилизованной, так называемой западной культуры, сейчас он стал… вообще полностью вытеснил реальность. Он стал политической реальностью. Политическая реальность — это то, от чего зависит существование как индивидуумов, так и целых…

Обществ.

…обществ и цивилизаций. Ну что мы видим сейчас. На самом деле никого не интересует реальность. Интересуют имиджи, картинки, восприятие, да? Реальность уходит. Это опасно для бренного существования человеческого, потому что не просто опасно, а это просто плохо кончится, безусловно, рано или поздно, потому что люди начинают… вообще просто для них реальности не существует, она уходит. Они начинают верить вот в эту постмодернистскую препарацию. И поэтому, ну грубо говоря, можно просто стукнуться лбом об стену, будучи уверенным, что стены здесь нет, потому что вы давно говорили о том, что ее здесь нет — в самом широком смысле слова. Ну и личностное разрушение здесь, конечно, колоссальное, потому что… И вот в этом смысле опять, возвращаясь, вера, Бог — это абсолютная альтернатива постмодернизма.

Я как раз хотел спросить. Ты когда-то в интервью сказал, тебя спросили: что в тебе изменилось с приходом к вере. Ты очень, на мой взгляд, любопытно и неожиданно для вопрошавшего тогда сказал: Я думаю, все наоборот (я цитирую сейчас). Человек приходит к вере, когда в нем что-то меняется. Изменения — это и есть причина прихода к вере. Человек несовершенен в разной степени и склонен себе многое прощать. Верующий человек всегда знает дистанцию между тем, как надо жить, и тем, как он живет», — конец цитаты.

Вот я, собственно, об этом и говорил. Я же ведь практически повторил примерно другими словами то же самое. Просто святым я себя не считаю и далек очень от этого. Наверное, только святые, они полностью сливаются с этим самым идеалом.

Да, ну это конец. А я-то хотел тебя спросить про начало. А вот ты помнишь, что в тебе изменилось, в результате чего ты пришел к вере? Вот именно по твоей мысли, что когда что-то…

Глупости меньше стало.

Глупости.

Человек жевал глупости, потому что очень многим глупостям, во-первых, учили. Во-вторых, они были из воздуха, значит, впитаны. Все мы, мое поколение во всяком случае, генетически было марксистами. Вообще, все время пытался каким-то образом организовать картину мира. И сейчас пытаюсь. И единственное, что я понял: вот люди — особенно это свойственно людям с математическим мышлением — вот у них есть, чем они больше владеют информацией, тем больше они считают, что они все знают и все видят. Они начинают формировать какую-то целостную картину мира, которая внутренне непротиворечива. При этом и разрушить ее нельзя, особенно если человек очень самоуверенный. С другой стороны, он очень хорошо считает и вообще неглупый как бы. Она разрушается только от столкновения с реальностью, для чего должно пройти какое-то время. Оно обязательно проходит. Человек, вот он выстраивает эту картину мира. Я такой был, маленький, и все время себе рисовал какую-то картину. Потом ты получаешь новые знания, а новых знаний тогда очень много все время набиралось. И ты понимаешь, что эта картина мира, она описывает… ну как Эвклидова геометрия, то есть она описывает какую-то часть, в общем, достаточно адекватно, но это вот островок во всем… И со временем ты просто понимаешь, что ты не можешь сформировать эту игру, ты вообще очень мало знаешь. И ты вообще песчинка. И ты вообще на самом деле не имеешь ни права, ни основания претендовать на понимание мироздания, да? И для этого, для этого существует Бог и вера. Умничать меньше надо. И Церковь, кстати. Церковь — это очень нормализующий человека институт, вот. Есть манера умничать в Церкви — реформы всякие предлагать и так далее. Но это какая-то совершенно, на мой взгляд, нечеловеческая амбиция. Смиренней надо быть и меньше умничать.

НАДЕЖДА

Надежда. Вот в молитве Оптинских старцев, от которой мы пытаемся отталкиваться, понятно, что надежда —наверное, это в первую очередь надежда на Бога. А вот для тебя лично надежда на Бога — это что?

То, о чем я все время говорил. Это наличие неизменного, вечного, независимого некоего абсолюта. И это некий покой по поводу того, что Бог-то все равно, вот он, Бог, есть — и всё. А все остальное в общем… На самом деле я очень такой социальный человек. У меня очень много социальных, общественных, так сказать, политических в том числе страстей. Я всю жизнь занимался политикой и, собственно, живу политикой. Даже вот сейчас, в общем, в такой вполне не политической беседе. Я думаю, что это естество такое. И вот здесь как раз с надеждами бывает очень кисло. Если подходить к вопросу рационально —рациональных оснований для надежды нет.

Для надежды нет.

Нет. А иррациональное есть. И оно, как показывает практика, даже такая ограниченная наша человеческая, оно в общем работает.

Угу. Миш, а скажи пожалуйста, ты очень важную вещь затронул. Я думал: спрашивать — не спрашивать. Но коль скоро ты сам практически к этому подвел. То, что ты сказал, психофизиологи называют доминанта. У каждого человека есть доминантная потребность. Вот, скажем, если у человека там религиозная потребность, вот она доминантная, то он становится монахом, допустим, или священником, если получает благословение. Если у него такая художественная, он становится писателем, актером, режиссером, если талантом Бог не обидел, ну и так далее. Вот ты сам сейчас сказал о том, что у тебя такая, ну можно сказать, такая социально- политическая. Но при том, что есть вот эти доминанты у каждого человека, сто процентов есть, кто-то спортсменом становится и так далее, если человек религиозен, то это некая такая сверхдоминанта. Или предельная идентичность. Вот когда эта доминанта у человека, неважно какая, она всегда входит или может входить в конфликт вот с этой религиозной идентичностью. Да, вот у художника, потому что, искусство — это же провокация, он может переходить там какую-то границу.

Ну он в какой-то степени всегда в конфликте находится, конечно.

А вот в твоей ситуации это какой конфликт?

Конечно, она находится в конфликте. Ну это вечный конфликт. Это конфликт, который, кстати, нашей Церковью решается, на мой взгляд, довольно гармонично. Это отношение, вот по этому поводу существует огромное количество всяких спекуляций глупых. А вот отношение Церкви и государства, Церкви и служения государству. Вот он так должен решаться, так, как он решается Церковью нашей. Понятно, что нельзя сводить духовную жизнь к государственной службе. Это совершенно разные вещи. Так же как вот — это тоже очень важная штука, у нас все время с этим идет путаница — это когда пытаются право расширить до уровня морали. И значит, наоборот или кто-то пытается моральничать правом. Это такая либертарианская, если приличное слово употреблять, позиция, да? Наоборот, это просто выхолащивает, это наносит огромные удары по праву и по морали. Вот всему свое место, да.

А отрыв права от морали разве не наносит удар по праву, как мы..?

Он не может. Отрыв, ну если мы исходим из того, что все-таки право в основе своей имеет…

Какие-то базовые нравственные…

Ну божественные... На самом деле те же самые принципы, на самом деле глубоко религиозные.

Конечно, да.

Но при этом сама процедура современного права под собой как раз имеет ту религиозную основу, что человек не вправе судить. Поэтому состязать несовершенное, абсолютно вот эта римская, языческая по сути, генетически, конструкция осуществления права — лучше пока никто ничего не придумал, наверное, потому что... Ну конечно, если мы имеем в виду традиционное общество, где, значит, судит тот, кто Богом помазан, а все с этим согласны и верят в это, и это считается легитимным, то, наверное, это более высокая форма права. Но для этого это должно считаться обществом признанным. То есть они должны верить, что этот человек имеет право судить, потому что ему непосредственно Господь его делегировал. Княжеский суд, да? Вот. А состязательное право — это игра. Это игра, заменяющая суд. Это по сути же не суд на самом деле. Это процесс, как бы процесс отправления права. Но он очень земной, он человеческий. Он не претендует и не может претендовать на высший, на Божий суд. «Есть и Божий суд, наперсники разврата». А это совершенно другое дело.

А вот эта ваша доминанта, Михаил Владимирович, конечно, уводит и ведущего в сторону, потому что очень интересно. Но я можно еще про надежду тебя спрошу, поменяю тему, потому что не могу тебя не спросить. Ты много лет отдал телевидению, очень много, и радио. А вот ты как считаешь, ну такой общий вопрос, как ты вообще к нему отнесешься: в современном телевидении есть надежда? Ну кроме канала «Спас», конечно, тут, понятно, главная наша надежда.

Ну есть, конечно. Конечно. Я вообще к телевидению отношусь хорошо на самом деле. Особенно к талантливому телевидению. Наше телевидение в значительной степени талантливое. Во-первых, считается, что телевидение всех возбуждает, а оно, наоборот, успокаивает. Потому что оно дает каждому то, что он хочет. Ну и потом это еще инструмент собственно консолидации общества, инструмент какой-то идентичности, в том числе и общественной, гражданской идентичности. Вот то сейчас, как сейчас работает наше телевидение, безусловно и, это очень сильный инструмент. Он работает. Я же, я как человек, который — почему телевидение? Я же занимался пишущей журналистикой, которая гораздо глубже, умнее, как правило, хотя не сейчас и не везде —радио в этом смысле один из самых честных форматов, на самом деле, которые остались. Но это инструмент. То есть, вот можно… Это как лом: часы чинить не могем…

…но асфальт покорежим.

Ну большие, да, да, большие такие, грубо говоря, гайки отвинчивать мы можно. Вот.

Миш, можно, чтобы не ушла мысль. Вот я бы здесь конечно с тобой сильно поспорил. Не буду спорить с тем, что это инструмент — ну это очевидно совершенно: инструмент, мощный инструмент. Вопрос в том, как...

Если ты хочешь что-то сделать и у тебя есть возможность использовать для этого сильный инструмент, ты должен это делать, конечно.

Да, все понятно.

Тем более если покажут лучший инструмент.

Я имел в виду, что моя основная претензия — или одна из основных, — она как раз не в политической плоскости лежит, не в социальной, а в плоскости нравственной. Потому что я считаю, что есть форматы, которые… все их существование, вот так называемые ток-шоу, многие из них — они просто находятся за порогом нравственности. И это миллионы людей смотрят. То, что выносится, то, что обсуждается, эта псевдоисповедальность, когда люди приходят за деньги и рассказывают о каких-то вещах, о которых ну либо вообще нельзя рассказывать, либо на исповеди —, это корежит нравственность.

Это я, это я согласен. Но с другой стороны, наше общество сейчас, в настоящий момент выстроено таким образом, у нас такой общественно-социально-политический уклад, строй такой, при котором нужно пространством публичным покрывать все, что вот существует. Потому что, если ты какую-то сферу не покроешь этим пространством, там вообще начинает твориться неизвестно что. Просто вообще неизвестно что, да? Ты теряешь всякий контроль. Если бы… ну я вообще считаю, что лучшая система организации общества — это теократия. Теократия, построенная на сословной основе, на добровольных сословиях, вот. Потому что ну мы уже пришли к тому, что без идеократии серьезное государство, серьезная цивилизация существовать не может, а лучшая форма идеократии — это, конечно, теократия, потому что идеократия без теократии — это выхолощенная такая, безголовая статуя, на самом деле, да, какая-то. И бессердечная. Мы это уже видели. Это суррогат. Суррогат того же. Ну мы видели такие модели. И там возможно по-другому строить, грубо говоря, информационное пространство. И опять же, если мы имеем сословную структуру — вот мой друг Миша Юрьев, он очень хорошо это все описал в своей книжке «Третья империя», — добровольное сословие. Люди разные. Люди ведь… вранье демократии заключается в том, что она разных людей объявляет совершенно одинаковыми, равными — равными по мотивации, по возможностям, по способностям. Поскольку это ложь, просто ерунда, и для того чтобы общество существовало, эту ложь надо преодолевать, то в реальности любая демократия в той степени, в которой она более соответствует, то ест, менее цензовая, то есть работоспособна цензовой демократии. Вопрос в выборе ценза. Есть ценз римский — это ценз боевой: у тебя есть место в строю — значит, у тебя есть голос; нету места в строю, ты не можешь встать и умереть за Рим — значит, у тебя нет голоса. Не потому, что ты провинился, а потому, что просто ты не можешь функцию выполнять гражданскую свою. Буржуазный ценз — это деньги, да, деньги. Ну так построено это общество, да. Лучше, чем никакой. Во всяком случае, если человек принимает решение по деньгам, исторически современная демократия ведь из чего родилась — люди распоряжались налогами: я плачу налоги — я должен решать, на что я их готов потратить. А если вы хотите там вести войну с кем-то, да, а я на это не согласен, ведите ее, пожалуйста, за свои деньги.

Без меня.

Да, без меня, да. Пожалуйста, все что угодно — за свои деньги. Вот. Так вот, демократия начинает врать, начинает выстраивать систему компенсации вот этой лжи, когда люди должны быть как бы формально равные — на самом деле они никакие не равные, — как бы их, этих людей, дистанцировать от процесса принятия реальных решений. Высшая форма современной постмодернистской демократии — когда люди вообще отдельно. Публичная сфера отдельно существует, совсем отдельно...

Да, да.

…а реальная власть, она совершенно существует иначе, она абсолютно не связана никак. Ты можешь манипулировать как… ну вот эта фейковость, то есть вот постмодерн, когда у тебя… совершенно не имеет значения, имеет ли место факт или нет. Главное…

Даже не фейковость, а просто есть публичная политика, которая так сказать, рисует одну картину мира. А есть реальная политика, которая просто другая…

И в этом смысле мы — страна недопобедившего постмодерна. И за это нас так ненавидит настоящий постмодерн. Потому что у нас очень много настоящего. У нас очень много настоящего в политике, в государстве, во власти. И это настоящее вот в этих модельках не нуждается.

ТЕРПЕНИЕ

А вот скажи, пожалуйста… мы подошли прямо к нашей следующей теме — терпение. Я хочу продолжить то, что мы начали. Вот эту бессмысленность, эту фейковость в информационном поле, например, ее нужно терпеть? Обывателю можно терпеть? Что с ней делать, как это не терпеть?

Ее как минимум надо видеть. В тот момент, когда ты перестаешь ее видеть, ты превращаешься в абсолютное чмо просто, управляемое кем-то. Ее надо видеть. Но, к сожалению, опять же это не удел миллионов, да, потому что…

А это вообще — вот перебью здесь, потому что очень важно. Вот есть же такой тезис, довольно жесткий и вроде бы как обоснованный, насколько я понимаю, что людей, которые не поддаются манипулированию, их практически нет. Вот канал в мессенджере: всё, что там написано про Церковь, всё совершенно, — это неправда, потому что я это точно знаю, да.

Но когда ты читаешь про что-то другое, тебе кажется, что может быть, как похоже.

Я думаю: а вдруг.

Совершенно верно. И я знаю, что так думают. Людей, не подверженных манипуляции, практически нет. Вопрос в качестве манипуляции и в уровне… то есть человек может быть манипулируем на темы, в которых он не компетентен, но он в этих темах и не существует, он там не действует, деятельности нет. А в своей деятельности человек более серьезный, ответственный, имеющий какую-то дисциплину мыслительную, он, в общем-то, меньше поддается манипулированию или поддается минимально совсем. В идеале — вообще не поддается. Вот. Наверное, за счет этого и существует что-то внятное и толковое в мире. И конечно, да, манипулирование, манипулирования боимся. Здесь вопрос же, когда мы говорим не о Боге, а о земном бытии, то вопрос такой: если ты не сможешь манипулировать манипулируемыми людьми, ими будет манипулировать твой противник, враг.

То есть надо манипулировать, получается?

Ну а что же делать? Нет — или ты проиграешь. Конечно, конечно.

А разве человек может…

Конечно, надо манипулировать. Конечно, хотелось бы такую откровенную манипуляцию кому-нибудь делегировать. Кто-то должен делать грязную работу. В конце концов, сортиры тоже кто-то чистит, понимаете, да? Если бы их не чистили, было бы довольно противно существовать.

Образ красивый, но он не вполне исчерпывает проблему нравственную.

Он ее не исчерпывает. А нравственные проблемы вообще в рамках жизни на земле, они никаким образом…

…в финале не разрешаются.

Они не разрешаются. Это надо понимать. В этом, кстати, тоже состоит одно из таких величайших социальных заблуждений — это попытка создать перенесение Царствия Божьего с небес на землю.

А вот скажи, пожалуйста, если вернуться к нашей большой и конкретной теме «Терпение», у меня такой еще вопрос. Понятно, что политика невозможна без четкого определения: мы — они, свой — чужой.

Конечно.

И отсюда некая нетерпимость к оппоненту. А для христианина все-таки «чужой» — это грех. Не человек, а грех, не человек, а поступок. Вот эта дифференциация греха и грешника, она обязательна в аскезе, в поведении христианском. Здесь возникают сложности?

Ну конечно.

Мы же не можем…

Эти сложности… А сложности вообще везде возникают. Там, где нет сложностей, там нету жизни никакой. Конечно, возникают сложности. Здесь есть прямое противоречие. И вот это противоречие каждый раз, в каждый момент надо решать безусловно, конечно. Конечно. Свой —- чужой, да, иначе нельзя. Надо точно только определять своих и чужих. И не выдумывать их на пустом месте. И опять же, чужой не значит — труп. Это значит, что в определенных обстоятельствах чужой вполне может существовать. Но при этом он не должен нарушать существенным образом твоих интересов.

Как сказал один мой собеседник, он сказал: «Нет, мы, как христиане, должны любить наших врагов. Только не надо забывать, что они не перестают быть нашими врагами». Ну несколько неожиданный для меня был акцент такой.

Ну правильно, правильно. С христианской точки зрения наши враги — это враги Бога, а не мои враги. И возлюбить ты можешь, значит, своего врага личного, но не врага Бога. А что-то я не встречал, что ты должен любить врага Господа.

ПРОЩЕНИЕ

Следующая тема — прощение. Скажи, пожалуйста, а ты другу можешь простить противоположные, другие или противоположные политические взгляды?

Да, конечно.

Это не вызывает у тебя сложности?

Ну сложности вызывает. Но, опять же, всякая жизнь вызывает сложности, еще раз говорю. Но это не самое….

Тяжелое.

Как раз очень… Как раз сейчас, когда у нас, в общем, достаточно такая жесткая конфронтация среди людей, которые, в общем, иногда вышли просто из одной песочницы совсем, очень легко отделить людей, которые переносят — вот эта концепция рукопожатности и так далее…

Да, да, да.

…которые переносят автоматически или почти автоматически свои личные отношения на политические, да. Нет, существует понятие, когда человек просто подонок. Оно не определяется политическим мировоззрением, как правило. Но есть формы политического мировоззрения, прямо связанные с подонкством, человеконенавистнические. Не буду пальцем показывать, умозрительно понятно каждому, что они существуют. Это другое дело. Все-таки мы говорим о каких-то общественно принятых формах. Ну и потом здесь, опять же, когда начинается настоящая война, то здесь очень трудно, потому что тогда это просто предательство, там другие понятия возникают, когда настоящая… Ну все-таки не везде она прямо вот война-война.

Вот я как раз хотел спросить. Вот ты когда-то… во-первых, ты много раз признавался, и я отношусь и поэтому к тебе с огромным уважением, ты много раз говорил, что тебе стыдно за то, что ты делал в начале своей карьеры. Почему у меня это вызывает колоссальное уважение? Потому что очень многие люди говорят, что им вообще ни за что не стыдно в своей жизни, — это всегда странно слышать.

Мне очень за многое стыдно. И в каких-то вещах личных, наверное, гораздо больше, чем за мою детскую общественно-политическую деятельность.

Но тем не менее, смотри. Вот ты говоришь: «Как человеку, начинавшему, условно говоря, свою журналистскую карьеру в лагере Народного фронта Латвии, мне стыдно за то, что я сделал. Масса людей, которые казались мне исчадием ада, оказались во многом правы. Не во всем, конечно же. Так же, как и я не во всем был неправ». У меня в этой связи вопрос: а вот есть люди, с которыми ты остался в друзьях, хотя у вас взгляды радикально поменялись, или, наоборот, с теми, с кем ты здесь считал исчадиями ада, ты потом подружился?

Ну есть, есть. Да, конечно. И те, и другие есть. И их много, и так далее. Не знаю уж, кого там исчадием, не исчадием, но мы были, грубо говоря, по самые разные стороны баррикады. Есть такие люди, и их очень много, да.

А скажи, пожалуйста, а почему вот такая странная, на мой взгляд, есть позиция, когда не прощают перемены взглядов? Или когда человек с гордостью говорит: «Я никогда не менял своих взглядов». Ну это же чаще всего глупо.

Не, иногда этим можно гордиться.

Иногда да.

Иногда нет. Я не могу здесь…

Ну почему не прощают: вот, он изменил свои? Ну изменил, он изменился. Он что-то для себя понял, чего он раньше не понимал.

Нет, всегда существует концепция, что изменил взгляды не просто так, а приспособленец.

Ага.

Что он изменил, потому что это было ему выгодно.

Или модно, да, да.

Шкурные интересы. Страх — самый большой.

Посильнее, да.

Основа всех человеческих грехов — это жадность и страх, больше ничего. То есть подозрение или трактовка такая позволяет.. Ну потом ведь, это же основа политической полемики, политической борьбы — это не прощать чего-то собеседнику, да. Задача ведь не истину найти в той политической дискуссии, которую мы наблюдаем вообще, в конкурентной жизни различных самцов и немножко самок. А значит, задача — поставить противника в невыгодную, а желательно проигрышную, унизительную позицию. То есть почему я терпеть не могу политических дискуссий между людьми, придерживающихся разных взглядов? Потому что эти люди стоят друг к другу спиной.

Почему спиной?

Они стоят друг к другу потому, что они обращаются к своей аудитории практически и говорят: «Во, во, смотрите, я же говорил: какой козел! Вот вы же видите». Второй таким же образом обращается к своей аудитории. Это не диалог. И диалог ведется только…

А его не может быть?

Диалог ведется только в той степени, в какой ты можешь подловить противника. Он конкурентен, может быть, но тогда другие условия игры. Я помню, как я в первый раз пришел на какую-то передачу, где зрители ставят оценки.

Да, да.

А я даже не знал, мне никто не сказал, что там оценки, я должен выиграть. Я пытаюсь с человеком общаться. Я туда пришел для того, чтобы попытаться сказать: «Ребята, ну так нельзя. Давайте мы…» И выгляжу полным идиотом, да.

Слушай, ну а что же делать, когда разные взгляды? Как, что, как, вот сейчас мы в каком-то смысле обращены на это.

Видишь, в чем дело. Вообще, на самом деле у нас абсолютно отсутствует в обществе, в культурном слое в том числе, какая-то культура дискуссии, культура вообще выяснения истины. Потому что люди разговаривают, спорят друг с другом, не определившись в категориях.

Ну это неграмотно просто.

Ну да, ну это всегда так бывает, всегда. Потому что они используют…

Надо договориться о терминах.

Мы же понимаем там: демократия, право, мораль, еще что-то, все что угодно. Эти категории, я не понимаю иногда, вот что вы имеете в виду. «А есть ли у нас демократия?» — вот классический вопрос.

Да.

Сейчас уже как-то меньше стали задавать. Я не понимаю, о чем они говорят. И они не понимают. Самое главное: я понимаю, что они не понимают, что они вообще имеют в виду.

(смеется) Но звучит красиво.

Да не красиво это звучит. Звучит это глупостью. Лучший способ, с возрастом приобретенный, — уклониться просто от этой дискуссии, поскольку она непродуктивна. Непродуктивно разговаривать с человеком, у которого не определен категориальный аппарат. Он не знает, о чем он говорит. И не может это внятно определить.

Ну, у нас большинство как-то таких дискуссий…

Подавляющее, подавляющее.

Публичных.

Поэтому, собственно, дискутировать не с кем и не о чем.

Тогда давай перейдем к любви. К любови, как говорили раньше.

ЛЮБОВЬ

У Достоевского в «Братьях Карамазовых» старец Зосима по одному случаю вспоминает своего знакомого доктора, который говорил — ну знаменитый этот момент, — что он любит человечество: «Но дивлюсь на себя самого. Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц». Это, вообще, так?

Ну я не очень понимаю, что такое любовь к человечеству вообще. Мне это не свойственно.

Ну как. Тебе не свойственно?

Ну что его любить. Ну это какой-то неопределенный объект. Еще Родину можно любить, малую и большую — всякую. А человечество любить, за что его любить-то, непонятно. Обратным образом, я люблю многих людей. Может быть, немногих даже. Ну достаточное количество. Не знаю, правильно ли. Я бы начал, может быть, с другого. Вот для меня, например, сущность христианства, принципиальное отличие от всего остального на свете — это вот то, что сказано в Послании апостола Павла к Коринфянам: «Любовь долготерпит...», вот там есть одна ключевая… там много всего хорошего, да.

Да, просто удивительные слова.

Одна: «Любовь не ищет своего.». Вот то, что ищет своего, — это не любовь, по определению. Это может быть даже и вполне, так сказать, достойное существование и явление: страсть там, гордыня, еще что-то — не любовь. Любовь — это то, что не ищет своего. Ну я понимаю, что апостол Павел говорил о любви к Богу. Но это относится вообще к любви как к понятию. И любовь — это только то, где ты не ищешь своего совсем. Я не знаю, насколько человек живой способен соответствовать этому идеалу любви, — мало способен. Достаточно посмотреть на себя, да, то, значит как-то возникают определенные сомнения. Вот важно понимать, что вот это любовь. Вот с нашей христианской точки зрения — это любовь. Все остальное — это не то, это другого рода явления. И когда меня кто-то просит объяснить, что такое христианство, вот я именно это имею в виду. А дальше уже на это нанизано все остальное. И вот как так не искать своего?

Как не искать своего?

Надо стараться не искать своего. Или не стараться. А вот если вдруг любовь, так ты его и не ищешь. Вот и все, да? И грубо говоря, мы знаем массу случаев такого рода проявлений. Тотально это редко случается, вот от начала до конца. Но в проявлениях очень часто, я бы сказал, даже массово.

А знаешь, вот Евангелие нам говорит еще, там много таких вещей обличающих, ты читаешь: «Какая награда, когда вы любите любящих вас». И дальше фраза о любви к врагам, а я все время думаю: так мы и любящих нас не очень любим, потому что все время ищем…

…ищем своего. Да, исходя из вот этого понимания, конечно, конечно, мы все время ищем своего. Не задумываясь даже. И думаем, что это любовь. Дай мне — то, се, это.

Или сделай так, вот как я тебе говорил.

Ну, в широком смысле слова «дай». В широком смысле. Не отдай, а дай.

Скажи, пожалуйста, а вот эта самая любовь к врагам, которую я упомянул, вот для тебя, как для христианина и для человека с активной политической позицией, так скажем, а что означает любовь к врагам?

Не знаю. Я вот помню, как митрополит Иоанн Белгородский, значит, он встречался с читателями книжки — книжку написал — и попросил меня поучаствовать. И там мужик такой совершенно искренне говорит: «Владыка, я все, вот все понимаю, все могу. А вот не могу молиться за врагов!» Он говорит: «Не можете — не молитесь». И мужик — видел, что у него просто вот отлегло. Он такое облегчение испытал. Он просветлел прямо сразу. В рамках тех занятий, коими я занимался, увлекался и сейчас, и так далее, проявление любви к врагу в общем контрпродуктивно на самом деле. Оно не способствует достижению искомых результатов. Поэтому, скорее всего, уже после достижения искомых результатов можно…

То есть ты можешь любить поверженного врага?

…привести себя в христианское состояние, так сказать, как-то собраться и понять, что все-таки можно…

Слушай, но это все-таки смех смехом. Но ведь действительно отношение к поверженному врагу — это тоже очень сильно отличается в христианской культуре и вне христианства, ну потому что, когда надо защищать Родину, как бы ты ни относился к врагу, врага нужно, так сказать, страну нужно защитить, семью нужно защитить. А вот как ты там отнесешься к поверженному?..

Существует понятие милосердие. Я считаю, что оно нашей культуре очень, очень даже свойственно. Вот.

Милосердие?

Оно не всегда соблюдается. Милосердие. Мне кажется, что милосердие — это, может быть, и есть вот та искомая форма любви к врагу….

К врагу.

…которую от нас вправе требовать Господь и Церковь. А большего сложно как-то, не знаю.

А вот про любовь к Родине ты уже упомянул. Сказал, что тебе более понятно, чем любовь к человечеству ко всему. А вот формула пушкинская: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» — она близка тебе?

Я вообще считаю, что человека от животного отличает вот то, что называется историческое мышление — это наличие гробов, наличие могил. У человека есть свои могилы. Животные… кстати, многие животные поумнее некоторых людей будут, да, с точки зрения сообразительности.

Да-да.

Но могил у них нет. И вот эта безмогильная цивилизация, которую опять же пытаются создать, универсальная, она не цивилизация вовсе. Это тоже постмодерн, потому что ты не укоренен ни в чем, у тебя нету ничего. У тебя нет ничего святого, как говорится, —в самом широком смысле слова. И в узком тоже. Нет ничего святого. Нет ничего святого, значит, вообще ничего нет. Это просто какой-то организм, значит, никак не связан, никак не встроенный. И понятно, значит, что общество, состоящее из этих людей, не может быть историческим субъектом. Оно может быть только объектом. Оно не творит саму историю. А человек — это общественное существо. Вообще вот это, кстати, глубокое заблуждение, что мышление есть категория, присущая индивидууму. Мышление… индивидууму присуще думание, а мышление присуще социуму, обществу. Это общественная категория. И с этой точки зрения, собственно, это и есть оправдание существования социума. В том числе и государства. И вот такое государство, которое имеет эти самые — историческую почву, корни, оно сакрально именно поэтому. Потому что это вообще все сакрально. Ну что, покойника — его нету, казалось бы, с точки зрения бытового атеиста. Тем более если это покойник, которого ты никогда не знал, потому что это может быть отец отца отца отца… Ну и что, кто такой — не видел ни разу. А преемственность, эта вот укорененность, она разрывается — и исчезает исторический субъект.

В финале хочу спросить у тебя вот что. Сегодня часто говорят о необходимости идеологии, и многие связывают понятие «идеология» с русской православной традицией. Одни связывают понятие «идеология» непременно с нашей, с православной традицией, с религиозной традицией. Другие говорят, что коль скоро идеология — явление политическое, то с религией пересекаться не должно никак. А вот у меня в этой связи вопрос: если мы соотносим понятия «идеология» и «религия», где ты поставишь точку в предложении: «Разделить нельзя соединить»?

Я бы поставил точку все-таки: «Разделить нельзя. Соединить».

Разделить нельзя. Точка. Соединить.

Да, соединить. Безусловно. Но при этом, безусловно, оговорился, что, вот эта дилемма, она имеет под собой очень серьезные основания. Сводить нельзя никак, да. И вообще, недаром духовенство — это отдельное сословие. Вот есть сословие воинов и духовенство, и нельзя их смешивать вместе. Бывают эпизоды, моменты, когда они смешиваются. Но я не знаю, кажется, я не ошибаюсь, что даже монахов там афонских, если вдруг кто-то, оберегая монастырь, убил врага, то он ни перед чем…

Ну, если священник, то он должен быть лишен сана.

Да, он лишается сана, потому что он лишается права служения.

То есть войны для тебя здесь, войны как образ государства для тебя в данном случае?

Да. Поэтому вот в широком смысле слова государство должно уважать миссию духовенства, значит, духовенство соответствующим образом… Вот я говорил, что пример взаимоотношений государства, Родины. И вот мне в этом смысле кажется идеалом, каким-то близким к идеалу, то, что существует между Церковью исторически у нас, естественно, не Синодальный период, конечно. То есть разделение, неслияние, ну некая симфония это можно назвать. Вот. Ну важно здесь различать, важно различать. Она несводима к этому. Безусловно, вот ты начал говорить про это, да, без оснований… православие для России — это основа идентичности, основа культурной идентичности, исторической идентичности в том числе.

Политической идентичности.

Политической идентичности, основа, да. Ну, во-первых, мы тоже многоконфессиональная страна, об этом нельзя забывать.

Конечно.

Кстати, это отнюдь не мешает тому, что Церковь может быть даже и государственной. Есть масса, значит, как бы вполне признанных цивилизованных стран, где существует государственная Церковь, и никто их не обвиняет в уничижении каких-то религиозных меньшинств. Я в свое время говорил, что мне казалось, это не очень реально. Сейчас мне казалось, это было бы правильно для России, поскольку это лишило бы Церковь необходимости бороться за то место, которое ей принадлежит по праву. То есть это просто успокоило бы нравы и все поставило бы на свое место. При полном, так сказать, наборе необходимых и важных религиозных свобод и уважению к другим конфессиям. Но все- таки это несводимо. Потому что иначе мы опять же выхолащиваем. Это тоже самое, что… мы тогда выхолащиваем миссию христианскую…

Конечно.

…которая все-таки, все-таки она шире и глубже, чем государство. Она другая. Государство в какой-то степени суетно. Даже сакральное. А Церковь не должна быть суетной.

Это был Михаил Владимирович Леонтьев.

Фото на заставке: Владимир Ештокин