Нам обещано четыре жизни – что это значит? Спасает ли молитва в повседневной жизни? "Вера без дел мертва" – почему это не всегда про активные дела милосердия? И чего просил у Бога Петр Мамонов 15 лет? Об этом, многом другом и об удивительных историях из своей жизни он рассказал в программе "Парсуна".

«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

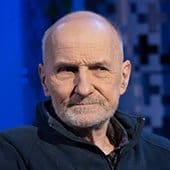

Здравствуйте, уважаемые друзья, мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Петр Николаевич Мамонов.

Да, здравствуйте.

…это вы?

Наконец-то вот я добрался.

Это вы.

…до вас.

Петр Николаевич, мы с вами поговорим… пойдем по окончанию молитвы Оптинских старцев, это части нашей программы, помните: «Научи меня молиться, верить…»

Да.

Вот мы начинаем с веры: вера, надежда, терпение, прощение, любовь. И перед тем как мы начнем говорить о вере, я хотел вас попросить, это такая традиция у нас в программе, я всегда прошу гостя ответить на вопрос: кто вы? Вот здесь и сейчас, сегодня как вы на него отвечаете?

Петр Мамонов — музыкант, поэт, композитор, актер. Создатель рок-группы «Звуки Му». Исполнил главные роли в фильмах «Такси-блюз» (1990), «Остров» (2006), «Царь» (2009) и других. В 2017 году выпустил музыкальный спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина».

Я как-то разучился вот ловко отвечать, поэтому, может быть, я буду долго или очень коротко, не знаю, как получится. У меня была такая мысль, когда я занимался — и до сих пор это делаю — театральными всякими проектами, у меня была такая мысль сделать такое шоу: встать на сцене молча, неподвижно и полтора часа простоять. Это очень трудно сделать, тем более актеру, вот она сцена, зал, что будет: будут яблоками кидать тухлыми или будут аплодировать, или будут кричать…

Или уходить будут.

Или… да уходить вряд ли, будут ждать, чего будет, а ничего не будет. Поэтому, видите, я вдруг вспомнил это, это приближается к ответу на ваш вопрос. А вот кто я? Понимаете, вот смотрю иногда свои прошлые какие-то интервью, спектакли, вот эти песни ранние — это я? Вроде я. На самом деле, это какой-то другой совсем парень. У меня спрашивают: «А как вы вот?..» Я говорю: «А я не помню, в общем-то». И с другой стороны, лежишь вот утром, когда только проснулся, и я вспоминаю, как я в четыре года лежал, повернувшись к стенке, и меня часто пронзала даже, не посещала, такая мысль, что вот это я, я, я, я даже шептал себе: я, Петя, Петя, Петя. И вот следующая мысль была, что я, такой вот я лежу и этот мир, и я умру — и все будет, а меня не будет. И вот когда просыпаюсь сейчас утром, это прямо было сегодня, перед тем как ехать к вам, проснулся и вспомнил почему-то, как я лежал маленький, и вот я думаю: разница есть между мной тем, четырехлетним и нынешним? Вроде бы огромная разница, а на самом деле, ее почти нет. Вот видите, как я долго отвечаю, но мне это интересно очень. И вот я вижу, что человек — это луч, начало есть и нет конца, и вот это ощущение вечности и в маленьком Пете, и вот сейчас, который я сижу, и вот все это вместе, рядом как-то, все это — один-единственный. Как же ответить? Я, если я есть какой-то подлинный, то я — Божий, Божие создание, наверное, вот это чувство причастности, понимаете. Ведь любая душа, она христианка, потому что она создана, все созданы Богом — и Чикатило, все созданы Богом, все. И вот мы сейчас сидим, и не только Господь наш Иисус Христос рядом стоит, но в каждом атоме воздуха — Бог. И вот это поразительное какое-то чувство. И вот, с одной стороны, кто такой я, а с другой стороны: да при чем здесь я? Понимаете, если я как-то вот это в себе возгрею и увеличу, вот тогда и буду я. Извините, я долго, ладно?

Мы не торопимся.

Да, я долго. Потому что ведь, понимаете, мы подчас, я подчас забываю, что нам обещано. А нам обещано, что будет четыре жизни, то есть первая в утробе матери, вторая здесь, третья — душа без тела после смерти, а потом нам будет дана новая плоть и будет дано каждому только его, специфически чисто его имя, только его, вот не Петр, Петров много, а именно мое имя. И вот, понимаете, то, что от меня осталось, вот эта щепоть, когда стряхнется все, что вот это все: тельце, шкурка — останусь я, и вот это будет центрообразующей силой новой плоти, то есть какой я по сути, будет новая плоть. Поэтому какой я и кто такой я — я узнаю, но только тогда, вот это буду я. Вот к чему мы, оказывается, какие обетования. Поэтому я, я, я — да откуда я знаю, я стараюсь учиться и до сих пор учусь, и не научился практически ничему, стараюсь жить не по чувствам, а по закону. Потому что чувства могут быть разные: вышел, солнышко светит — одно чувство, снег завалил все — другое чувство, упал, споткнулся, ногу сломал — третье чувство, по чувствам жить нельзя, мы это понимаем, надо жить по закону. И вот если мы начинаем, я начинаю жить по закону, я все больше и больше ощущаю и двигаюсь к тому, что есть истинный я, полагаю я так.

А почему вы говорите: «по закону», а не по благодати?

А потому что благодать — это… какой бы вам пример, чтобы было понятней…

Какой-то новозаветный лучше.

Нет, зачем, из нашей жизни. Это, понимаете, благодать — это что такое, это нетварные Божественные энергии. Вот солнце светит, а мы сидим под крышей, солнца здесь нет, а если мы выйдем — на пол-лица у нас солнце, загорать будем долго — сгорим, кожа слезет, будем сидеть в подвале мрачном, тихом и сыром, без солнца совсем — будем беленькие совсем, покроемся плесенью, вот что такое благодать. Благодать — это солнце, которое всегда светит, Господь, Он всегда светит, этот солнечный шар, всегда, ночью я сплю лежу, а Он светит. Поэтому благодать — это только то, в какой мере я вышел на этот свет, вот и все. Поэтому я, откуда я знаю, кто такой я? Вообще, это начало премудрости — познание себя, видение своих грехов как песок морской, что я вообще такой вот Петя знаменитый, что останется? Ну, может быть, несколько стихотворений останется, может, останется фильм «Остров» и то… Вот и все, а жизнь прожита — семьдесят лет.

ВЕРА

А вот скажите, Петр Николаевич, мы сейчас уже в первую тему заходим — «Вера». Апостолы Андрей и Петр, Евангелие от Иоанна нам говорит, подходят ко Христу, и он им задает вопрос: «Что вам надобно?» Вот это же и нам вопрос, то есть самый главный вопрос, который Господь нам задает: что ты хочешь?

Отличный вопрос.

Как вы на него сейчас отвечаете?

Отличный вопрос. Можно — нельзя, понимаете. Подходит бабушка, говорит: «Батюшка, благословите внуку подарки купить, можно?» Наш любимый отец Дмитрий остроумно говорит: «Нельзя» — и не купила. Священник работает, он говорит, шлагбаумом: можно — нельзя, понимаете…

Да, Он же и вас спрашивает, и меня спрашивает: что ты хочешь?

Вот именно, вот именно.

Что вы сегодня хотите?

Понимаете, в чем дело… В разные периоды жизни я себе отвечал на этот вопрос очень по-разному. Началось все с детства, когда я не хотел ничего, когда я в четыре года просыпался, видел солнце, маму любящую — это все прекрасно, и я бежал по этой улице, под этот трамвай и остановить меня было нельзя, я бежал. Что я хотел — ничего, понимаете. Митрополит Антоний Сурожский нам пишет очень интересную вещь, что мы живем, перекатываясь из прошлого в будущее, мы не умеем жить этим моментом: вот что я хочу сейчас, что я хочу именно сейчас. Давайте я отвечу, что я хочу в данный момент.

Давайте.

Я хочу, чтобы вы меня поняли, я хочу, чтобы зрители меня поняли, не столько меня, а чтобы они поняли то, что понял я. А что же понял я? Я понял, что Бог — это вот всюду Бог, что нет такого, что вот сейчас я это, а это Бог… и поэтому что я хочу — да я хочу с Ним быть.

Но вы отвечаете, как апостолы, помните, они сказали: «Господи, где Ты живешь?» Вот это же удивительно: где Ты живешь…

Да, это тот же ответ, поэтому, понимаете…

Это про то же самое?

Апостолы когда-то давно, а люди одинаковы…

То есть сейчас все происходит?

И сейчас кто-то хочет Бога, а кто-то хочет от Бога справку получить, что «разрешаю», с печатью…

Подарок купить.

С печатью. Как ребенок маленький в коляске ночью кричит, а мама, просыпаясь, будит мужа и говорит: «Слушай, вот тебе справка, что если я буду мало спать, у меня пропадет молоко, дай ему». Муж встает, справку с печатью — и в коляску ему. Но это же смешно.

Но мы же, в основном, справку просим, да?

Да. Давайте, я отвыкаю от «мы» — я.

Да.

Да вы понимаете, в чем дело… Такая началась жизнь, что и мелочь, и самое крупное, всё — Бог, всё Господь. Поэтому что я хочу — да я хочу все я хочу от Него, все. Он мне, говорят, что это нельзя так делать, нельзя просить пыль у царя из его дворца, а я прошу, я говорю: «Господи, потерял очки, не могу найти, дай» — опа, вот очки. Вот позавчера случай, Привезли мне камаз огромный дров, из Смоленской области мне возят, там дешево, привезли. И у нас две горочки такие, и на второй горочке на лесной проселочной дороге застревает этот камаз. А снег был, метель и ни души в деревне. И он говорит: «Петр Николаевич, давай, чего-нибудь делай». Я пошел к узбекам, у которых был трактор, — нету трактора, звонить некому, иду, думаю: что же делать? А он такой добрый, хороший такой, Валера, и я говорю: «Валер, ну что?» Он говорит: «Я ничего сделать не могу», он застрял, никто там проехать не может, ну труба. Я думаю, что же делать, да у меня просто, я говорю: «Господи, помоги! Отец Николай, святые угодники! Давай, давай, помоги!» Иду, думаю: «Нет-нет-нет, Господи, Господи, давай-давай», и фары — едет трактор. Витя едет мой Мишин, который нам помогает, как раз он приехал чистить дорогу, говорит: «Да Николаич, сейчас мы вытянем!» И вот они шесть часов проколупались, туда-сюда его, он разгрузил пока, потом обратно его тоже тащить, какие-то взял он там десять копеек, этот Витя, мой друг… вот так. И все так, не то что в туалет пошел, там нету — и там, всё так. Но чтобы это понимание пришло, вот мы о вере говорим, да?

Да.

Чтобы это понимание пришло, в замечательном таком фильме одном, «Вердикт» называется, любимый мой актер Пол Ньюман…

Да-да-да.

…говорит такую фразу, что если веры не имеем, но будем поступать так, как будто бы имеем веру, то вера придет».

Придет, да.

Вот с трактором — это вот о том. Если я жил до этого старался своими щенячьими силами, маленькими, скромными такими, но все-таки старался, как червячок, карабкался, карабкался — вера придет. И я, когда иду и ничего нет, и непонятно, что делать, я верю сто процентов, что сейчас будет. У меня уже есть опыт веры, я уже сильно-сильно, бывало, просил Бога о более серьезных вещах, там от каких-то избавиться… Отцы нам что пишут, авва Аммон такой был в четвертом веке, жил в Египетской пустыне, говорит: «Четырнадцать лет денно и нощно я молил Бога, чтобы победить гнев». Это святые люди, египетские отшельники — четырнадцать лет, а что такое гнев? Раздражение. Вот вы меня поняли — не поняли или кто-то не понял — я раздражен сразу. Четырнадцать лет святой молился, поэтому… А то говорят: «Батюшка, молюсь-молюсь, никак». Говорит: «Сколько молишься?» «Три месяца», — говорит. «Что-то ты, — говорит, — долго, головка не болит, нет? Смотри, а то заболеешь, передых сделай». Пятнадцать лет я у Господа просил, чтобы завязать там кое-какие вредные привычки, пятнадцать лет — и опять, год — и опять, год — и опять. Что делать — и опять. И только когда я сказал: «Господи, я не хочу делать этого никогда и буду изо всех своих щенячьих сил стараться этого не делать», — тогда Господь дал. Господь ревнив, Он хочет все наше сердце человека, вот это о том, о чем мы говорим. Вера — это всё сердце, это всюду Бог, это всегда Бог. Подчас бывает такая мысль: ну и ну, попал я, никуда, никуда, никуда нельзя в эти сласти, как я батюшке на исповеди там деревенскому своему говорю: «Батюшка, вот так и так». Он говорит: «Ну что ж вы, Петя…» Я говорю: «Очень сладко». Он говорит: «Сейчас сладко, будет горько». Вот он у нас мудрый-мудрый. И вот «сейчас сладко — будет горько» — мне прямо как штемпель.

Петр Николаевич, умом я понимаю: тысячу раз упал — тысячу раз поднимись, все, а мне нужно идти и передачу вести. И все такое, телеканал «Спас», и все, а я знаю, что я вчера делал, и я не могу…

Понятно, это очень останавливает.

И что делать?

Это очень останавливает перед совершением.

А если уже совершил?

Ну, если уже совершил, понимаете, это мысль горделивая, потому что мы всегда такие. Мы всегда такие, и никаких результатов не будет, понимаете, в чем дело. Мы же хотим ступенек каких-то, закон брошенного камня: то он или вверх летит, или вниз, никаких остановок нету — я вон достиг, вот это все, поэтому… Понимаете, очень важная вещь, недаром евангельские блаженства начинаются с чего? «Блаженны нищие духом». Что же это такое «нищие духом», давайте скажем нашим зрителям, то, что я вот понял: это что не имею ничего, вот благодать, мы стали, не имею никакой благодати, ни Духа Святаго, иначе бы, как один старичок, у него спросили: а что такое вера? Он говорит: «Вера? Ну как бы тебе сказать, ну, это когда горе скажешь: иди в море — ой, говорит, нет-нет, гора уже пошла! Говорит: нет-нет, стой, это я не тебе». Где наше, сказано: «что ни попросите в молитве, да будет вам», где это? Ничего нет.

Но с дровами же помогает.

Вот «нищие духом» — это когда ничего нету. Помогает… По-разному надо к этому относиться: помогает, потому что я святой, и я вот, молитва моя услышана, или — помогает по милости своей? Весь наш земной шар, все наши поступки, все наши помыслы, сердца, дела залиты милосердием Божьим. Милости хочу, а не жертвы, да?

Да.

Поэтому «не называй Бога справедливым, — пишет мой любимый Исаак Сирин, — Он милосерд, Он даже о демонах печется». Что такое сердце милостивое — когда возгорается оно любовью ко всякой твари: и к ненавидящим Бога, и к врагам истины, и о демонах, пишет Исаак Сирин, вот сердце милостивое. Я имею ли я это? Ну, в какой-то степени имею, я смотрю упомянутый выше фильм, который мы говорили до передачи Наума Коржавина — я плачу. Почему я плачу: от обиды, от злости, от того, что мне не дали — я плачу от сострадания. Значит, что это, значит, это милость Божия в меня вошла, вот маленьким кусочком, что я могу плакать, вот этим радостнотворным плачем, как отцы нам пишут: радостнотворным плачем. Хотя бы чуть, вот эти пять секунд, когда Наум Коржавин читает свои стихи, как он жил и как он живет, и как он прожил, как наши воины, вот эта война была страшная, и как они… И вот у меня слезы текут — иногда, бывает. Или показывают дочку Юрия Гагарина, вот просто показывают ее лицо, вот она сидит, она скромная такая, ничего не умеет играть, она сидит просто, и великолепный оператор секунд сорок держит просто камеру на ее лице — и я плачу. И вот, понимаете, о чем: и вот с этим лицом, а я тут буду рядом вот это делать? Я не могу. Я не могу, пока она смотрит. Прошел день — я могу. Значит, мне что надо — опять надо возгревать этим ли, тем ли. Поэтому крайне важно, что мы смотрим, что мы читаем, о чем мы думаем, это все входит в нашу душу кусочками, кусочками. Понимают ли нас, семья у нас… как бы сказать, необязательно сюсю-мусю, в одну ли сторону мы смотрим в семье все — и дети, и я, и жена, или отец занят, отец работает, отец закрылся, балдеет там, неважно что, пусть и работает — тише! Тише, папа работает!

Да, это моя история: «папа работает, да. Вы не видите — папа работает?»

Ну что это такое, это вот из той области, когда: «Маша, у меня там на огороде, помоги». — «Не могу, я в церковь иду». Это вот из той области, это вот дедушка и внук. Поэтому, видите, как, наша вера — это всегда. Еще я хочу о вере сказать, для меня очень важное, что как-то стало яснее. Сказано: «Вера без дел мертва». Сижу я в деревне, все у меня, работаю потихоньку, ничего вроде доброго я не делаю, думаю: а как же, надо какие-то дела делать. Приходит такое, что сейчас надо, волонтеры там, а я сижу…

До сих пор не волонтер еще.

Надо хоть пятьсот рублей кому-нибудь послать, а может, с этим больным ребенком обманывают, и вот это все. То есть думаю: какие же дела? И совершенно ясно Господь мне дает понять, опять же по своей милости: мои дела — это мои грехи, вот настоящие, подлинные дела веры: исправлять, корчевать свои все гадости, которые я прекрасно знаю, не надо обольщаться, я их прекрасно знаю. А то: «а может, это можно, а может…» — нет, такого нет, я прекрасно знаю свои гадости. И вот мимо этого я пробегаю, значит, вера моя мертва…

НАДЕЖДА

Я когда готовился к нашей встрече, так получилось, что я в это время параллельно вернулся к Данте, к «Божественной комедии». Вот она после многих лет пришла в мою жизнь. Я ее сейчас перечитывал, какие-то делал лекции на эту тему. И мне очень мысль одна понравилась, я сейчас попытаюсь объяснить, почему я это соединил: ну, во-первых, вы много раз говорили о том, что с вами произошло в 45 лет, Данте тоже про это пишет, то же самое, причем на пике…

«Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…»

«В сумрачном лесу», да, и он на пике тоже, у него все хорошо: 35 лет, он один из правителей Флоренции, но это бог с ним. Но мысль знаете какая: что ведь эта книга не только про каждого из нас, а еще про то, что мы по идее должны проживать вот этот путь из ада в рай каждый день. И если ты… вот мне кажется, это очень созвучно тому, о чем вы говорили, вы говорили, что опять вот это утомление наступающего дня, как оптинские старцы говорят. И вот мы просыпаемся утром — это вот новый день и он, в общем, наверное, начинается где-то в аду, потому что опять эти страсти, эти звери, и задача — к концу дня пройти этот путь и хоть чуть-чуть достичь этого рая. Вот вам близка эта мысль или нет?

Позволю себе, может быть, я вас неправильно понял, но здесь…

Может быть, я неудачно рассказал, да.

…опять такая история, что, понимаете, я как-то задал отцу Дмитрию вопрос, который меня сильно мучил, я говорю: «А как, что — об этом же, вот этот отрезок пути, спасение где находится?» Он мне, как всегда, очень мудро и четко ответил, объяснив мне все, он говорит: «Важен зазор, зазор между тем, что ты есть, и что ты, и кем ты стараешься быть»

Ну, между нами и Евангелием, в общем?

Пример конкретный, нет, не совсем так. Вы, наверное, знаете великолепно этот случай, зрителям расскажем. В одном монастыре жила братия, и позвали они Серафима Саровского, который был еще здрав в то время, чтобы он у них пожил. Пожил он у них недели две, собрался уезжать, и братия спрашивает его: «Старче, скажи нам, кто спасается у нас тут?» Он говорит: «Повар». А повар был неприятнейший тип, у него все пригорало, и он ворчал на всех, посылал всех подальше, и вообще с ним разговаривать никто не хотел, ну неприятнейший, самый неприятнейший, как он еще в монастырь попал, неизвестно. Они говорят: «Как это так, отче, — повар?» Он говорит: «Дай ему волю, он бы вас всех убил». Вот, зазор, понимаете?

У каждого свой.

Богу неважен результат, Богу важен наш вектор, зазор. Я говорю: «Отец Дмитрий, а как оценить, двинулся ты или нет, вот то, о чем вы говорите, как день прожит?..»

Я-то каждый вечер опять в аду.

«В раю я или в аду, как оценить?» — «Любая наша оценка, что мы оцениваем, что мы в аду, что в раю, она неправильная, это не то». Я говорю: «А кто оценивает?» — «Серафим Саровский». Картина оценивается на аукционе, то есть наши эти мысли о том, где я, спасаюсь ли я, их надо выкинуть из наших голов, понимаете, как ни странно это звучит. Наше дело — идти. Поэтому наше дело — идти. Я себя приучаю к такой мысли: если я день прожил и никому от этого не было хорошо, я день прожил зря. Попроще. Вот если никому. Вот день, день. Христианство. Мне кажется, я уже рассказывал это, ну, повторюсь, замечательный был случай. Встаю, у нас скважина и вода — много извести, для хозяйства годится, а пить скажем так, стремно, сушит рот и все, на почки там. Завалило дорогу у нас, нельзя выехать, мы обычно в магазинчике там недалеко, за десять километров, покупаем эту воду, пьем, для чая, для хозяйства, а тут кончилась и дороги нет, что делать? Родник в километре от нас есть, там тоже известь, но все-таки меньше, хоть как-то можно пить. Собрался утром, встал, думаю: так, надо сделать хорошее дело, в рай, все, давай, пойду, мужчина, жена, надо ее обеспечить. Беру две шестилитровые пустые банки, две взял, потом думаю: две, километр по снегу — нет, одну, ладно. Одну взял, все…

Полон решимости.

Иду, думаю: настоящий мужчина, сейчас мы женушке, значит, думаю: ну что, я-то ладно, обойдусь, а ей шесть литров принесу, пускай она на хозяйство, все. Иду, подхожу к роднику, думаю: так, шесть, а почему шесть, а я, все-таки я работаю, мне надо тоже подпитку какую, ну ладно: четыре с половиной ей, полтора себе отолью. Набрал воды, иду, думаю: а почему это полтора себе, а четыре с половиной ей, я все — и дом держу, и дом на мне, и я зарабатываю, и еду и все: напополам, поровну, все, иду, поровну, по три литра строго. Иду дальше, думаю: а вот вчера, дура, ездила, мимо магазина, могла купить, вот пусть она будет наказана, возьму-ка это все себе. Иду дальше, думаю: а Христос, Господь, вот я так думаю, вот Он рядом идет со мной — и что, Он ругает меня? Он просто плачет, что Петя так решил. Думаю: нет, все-таки, ну ладно, ну, думаю, по-честному, сколько я смогу, ладно, ладно: ну четыре себе, два ей — вот так, так и разделил. Двинулся я…

Петр Николаевич, вы прямо серьезно сейчас говорите?

Двинулся я…

Нет, вы мне скажите, вы прямо серьезно вот сейчас это рассказываете?

Конечно, конечно.

То есть это не метафора наших усилий, конкретный случай?

Это случай мой, и вот это христианство: два литра себе, а четыре ей — да (40:00) Все себе, ничего ей — это вот ад. Вот на два литра — рай, да. А почему рай, а что это такое рай — благодать посетит, я из своей темной комнаты высунул одну щечку на солнышко.

На два литра, даже меньше.

Даже меньше, но все-таки высунул и ушко мне согрело. Но если я раз, два, три, четыре, пять, то я уже умный, я хочу… Вспомните нашу утреннюю, вечернюю молитву: «Всади в сердце мое творити Твоя повеления и оставити лукавая деяния» — первая часть, «и получити блаженства Твоя» — вот мы эту вторую часть не очень внимательно читаем, значит: «всади в сердце творити Твоя повеления, чтобы получить блаженства Твоя», то есть это прагматичная очень вещь. Если я бы отдал ей всю бутылку, то я вечером так бы лег и с таким бы чувством, столько бы у меня было солнца в душе, а я это променял на… поменял вечное на временное. Что я? Дурак, я глуп. Но когда я на два литра все-таки купил солнца, я уже знал, что это такое, у меня уже чуть-чуть это было, с этим чуть-чуть я уже лег, я уже что хочу — я хочу больше, я хочу больше. А что значит больше: больше — это значит ближе к Богу, ближе на свет, а что значит ближе на свет — да исполнять Его заповеди, которые есть не строгие предписания, а которые, как Алексей Ильич наш любимый говорит, есть: Петя, не прыгай с пятого этажа — вот что такое заповеди — разобьешься. Не наступай на гвоздь острый, прямо из доски торчащий, не надо — вот что такое заповеди, это милость Божия нам. Я всю жизнь хотел не просто счастья, не просто удовольствия, я хотел блаженства, потому что с Адамом и Евой, как я уже говорил много раз и как отцы нам говорят, Адам и Ева в раю общались с Богом напрямую, как мы с вами, и вот это было блаженство, и вот это в генах у каждого из нас сидит, поэтому героин, поэтому водка, что не счастье — блаженство. И вот я пробовал-пробовал-пробовал и понял, что там этого нет. Где же оно есть, оно где-то должно быть. И вот Бог мне открылся, как я уже тысячу раз рассказывал, и у меня пошло это, пошло потихоньку, пошел опыт веры, я просил и получал, пускай вот так, крохи, пускай за эти 25 лет это было минуть десять, но я это помню. То есть нельзя рассказать вкус ананаса, его надо попробовать. Вот когда человек верующий попробовал, что такое Дух Святый — «прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны», мы же молимся так…

Да.

Вот что это такое. И тогда всего меня это заливает, и я об этом помню. Я говорю: Петя, давай, давай, не дури, вот сейчас ты сделаешь то, что хочется сейчас, то, что сладко, вот эти, но ведь как ты будешь жить потом, вспомни, как это было, вспомни, как ты жил вот с этим и как ты жил вот с этим, и давай сравнивать, что это было, а вот что будет сейчас, эту бабу, эту… у кого что. Понимаете, ум надо включать, ум — страж сердца. Сначала ум. Вот наши все стоят, ну как же, сейчас по стакану, футбол, это же хорошо… Нет, браток. Нет, браток. Если можешь по сто грамм с друзьями — да выпей, конечно, но ты же не можешь, и ты же это знаешь, говорил я так себе. Теперь я могу выпить сто грамм сухого вина красного прекрасно, я отношусь к этому как к продукту, как к еде, а не как к кайфу, понимаете. Что это случилось — это Господь поменял, Господь же исцеляет грех, он не то что сейчас мы будем о терпении говорить, не то что терпит-терпит, не пьет, нет, это не то, это не то. В начале это может быть, это то, когда шаришь, а греха нету, грех становится небывшим. Хотел пить, а теперь все равно, стоит бутылка, ну и стоит.

Мы с вами перед программой стали говорить и упомянули Достоевского, и вы сказали, что вот нет, и готов объяснить почему. Вот я почему в этой теме, потому что для меня Достоевский — это про надежду, про очень большую надежду. Скажите мне, почему у вас нет?

Я вам скажу, у меня: конечно, я его любил очень сильно в юности, и особенно «Подросток» и вот эти всякие вещи. И конечно, я не могу сказать, что я не люблю Достоевского, подумаешь, кто ты такой, чтобы…

Ну, в этом что-то будет такое, да.

Да. Но у меня изменилось к нему отношение, скажем так. Хитросплетение помыслов рождает самомнение, самомнение рождает гордость, а гордость — помрачение ума.

У кого, у Федора Михайловича или у вас, кода вы читаете?

Вот такая схема нам святыми отцами рекомендована. Федор Михайлович — при всем уважении и глубочайшей любви — очень много там хитросплетения помыслов, вот этого всего выяснения психологии вот этой, вот этой психологии — мое кредо, вот это вот, вот это вот, посмотрите, посмотрите, и за этим его великое сострадание к людям пропадает как бы в тексте. У меня сейчас на первом месте Чехов Антон Павлович.

Вот это неожиданно совсем.

Да, вот те, которые… Ну, после Евангелия, конечно.

Нет, я понимаю, не сравниваем.

Я читаю в своей передаче Чехова уже много лет, несколько лет, прочитал почти всего. Начал я читать Чехова в радиопередаче с рассказов «На святках», «Святая ночь», «В ссылке», таких, христиански ориентированных вроде бы. Стал дальше листать, ну, штук 10–15 таких рассказов во всем Чехове я отыскал, потом стал искать дальше, чтобы что-то еще прочитать, смотрю, а все какие-то шуточки, все какие-то юмористические — отложил.

Но там не просто шуточки…

Подождите, извините. Отложил. Через пару лет опять попробовал и, вы знаете, стал читать все подряд и каждый рассказ, вот эта шуточка — «Хамелеон» привычный, в школе как нас изуродовали этим, то, что это все юмор: стоит этот полицейский, и он хочет, и тем чтобы было хорошо, и тем чтобы было хорошо. Он говорит: «А, собачка, да она, нет? ну нет, значит…» С таким глубочайшим состраданием к человеку это все написано, эти все картинки провинциальной жизни настолько четкие, гравюрно четкие, и всюду — потрясающая боль за человека, настоящее глубокое сострадание, не затемненное никакими размышлениями личными, никакой вот этой путаницы хитросплетения помыслов, все чисто, прозрачно, Христом полно все. Читайте Чехова, перечитывайте Чехова…

Но, Петр Николаевич, вот смотрите, повторяю, это потрясающе интересно, но, когда вы говорите про Чехова, а еще я помню, когда вы, допустим, удивительно говорите про музыкантов, которых вы любите и, наверное, за которых молитесь, и про Элвиса…

Да.

И вот когда я сравниваю, что вы говорите про Чехова и Элвиса, и Достоевского…

Это все то же самое.

Я понимаю. Но это ведь дело тогда не в Достоевском и не в Чехове, и не в Элвисе — это в вас, потому что все то, что вы испытываете, читая Чехова, я испытываю, читая один разговор Коли Красоткина с Алешей Карамазовым.

Пока.

Пока, ключевое слово «пока».

Поговорим лет через двадцать.

Дай Бог.

Не то что я с какой-то высоты, но именно, мне кажется, на эти годы я вас старше.

Безусловно, да.

Меняется.

Нет, конечно, было бы странно, если бы не менялось.

Меняется.

Но вы же можете потом вернуться к Федору Михайловичу на каком-то?..

Нет.

Почему вы так думаете уверенно?

Потому что…

А «Мальчик у Христа не елке» вы помните рассказ?

Там я…

А вы помните «Мальчик…»

Там я…

Петр Николаевич, вы помните рассказ «Мальчик у Христа на елке»? Маленький, короткий рассказ Достоевского.

Не помню.

А вы прочитайте его в «Золотой полке».

Я не буду это читать, потому что я это разлюбил…

Вы просто его не помните.

Я уважаю, но я разлюбил, потому что там постоянное «я».

ТЕРПЕНИЕ

Я сегодня утром прочитал, когда уже ехал, это Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Горе вам, потерявшим терпение, что будете вы делать, когда Господь посетит?»

Понимаете, в чем дело, — я опять за свое.

Это и хорошо.

Попроще. Амвросий Оптинский как говорит: «Без терпения нет смирения, а без смирения нет спасения». Вот и все. Терпение — это начало пути. Вот видите, какие простые формулы, сколько в них скрыто: «Без терпения нет смирения, без смирения нет спасения». Сложнейшая, многими богословами продуманная, выстраданная вот эта вещь — смирение. Как Исаак Сирин прекрасно пишет: «Смирение — риза Божества». Аж хочется молчать после этого. Посмотрите, терпение даже не столько, не побоюсь этого слова, предшествующих кресту физических всяких страданий, Он и уставал, а уставал Он так, что в бурю Он на корме лодки спал, вот как Он уставал. Вот, поэтому с чего бы начать, хотя бы с маленького, потерпеть хотя бы чуть-чуть, потерпеть ее, вот она такая, вот она жена, вот сорок лет с ней и никак она не меняется, ну неужели можно смотреть эту гадость американскую бесконечную, где кровищей все залито: ну, Олечка, ну ты же портишь свою душу — опять. Говорить… Да помолчи, помолчи, прими ее такая, какая она есть, люби в ней то хорошее, чего в ней полно.

А хочется поменять человека.

Хочется, да колется, браток, это ты отдаешь вот это, о чем мы говорили, вот этот солнечный свет за свое «хочу», надо всегда с этим сравнивать.

То есть это четыре литра твои здесь, да?

Конечно, сейчас я хочу, я хочу, значит, Господь, значит, я закрываю шторы, хочу, хочу, шторы закрыл, где я оказался — в тени, хорошо еще не во тьме, в тени пока что. Поэтому потерпеть, и Господь это быстро очень дает нам, потому что это самое главное и по нашей немощи, по нашей, по моей щенячьей немощи, это единственное, понимаете… Один попал на Страшный Суд к Господу, а Страшный Суд — это Господь и ты, и никаких сковородок, весов, ничего этого не будет, какой ты умер, вот и стоишь перед Иисусом Христом, который на Кресте, Которого палкой, Который вот это, перед Этим, Который кроткий, вот перед Этим, понимаете. И попал один, стоит. Господь ему говорит: «Смотри, ты вот и то, и то, и то» – ну, это притча, конечно, так не будет. «Ну вот и то, и то, и то». Говорит: «Да, господи, да, Господи, и то, и то, и то, но посмотри там в книжке у себя, я кого-нибудь осуждал?» Господь листает: «Нету. Ну, значит, — говорит, — давай, написано: не судите, да не судимы будете. Проходи». Вот в чем дело: за маленькую такую вещь можно все преодолеть, за маленькое терпение наше, за чуть-чуть потерпел — ее, погоду, атомную войну — все, что происходит, вот все, что происходит, это телевидение наше с вами, вот этого Петю, который «бу-бу-бу-бу» бесконечно одно и то же, мы уже слышали это сто раз, ну, кончай, давай, Петрович, спой чего-нибудь, вот за это можно попасть, куда — в общение с Богом, Который милостив, Который принимает нас крошечных таких, неумелых, всяких, но если мы хотим даже, вспомните, Златоуст Иоанн что говорит: «Бог и намерение целует». И намерение целует.

Петр Николаевич, а вот смотрите… Все соглашаются легко, говорят: да, терпения мне не хватает, у меня терпения нет, а когда до прощения доходим, он говорит: «ну, я прощаю, я научился прощать». А так не может быть, потому что у Оптинских старцев это же лестница, если терпения нет, ты не сможешь прощать, вы согласны?

Исаак Сирин на этот счет пишет, что я — Исаак Сирин пишет, что добродетели, то, о чем вы говорите, одна за другой идут, то есть сначала делаешь вот это, потом открывается следующая ступень, потом открывается следующая… ничего не получится сразу. Отец Дмитрий приводил такой замечательный пример: вот мы строим дом, котлован роем сначала, что такое котлован — вот это и есть терпение, котлован. Потом строим фундамент, стены, крыша, а крыша что такое — любовь, а то говорят: «Батюшка, любви не имею» — здрасьте, это крыша. Но святые люди: вы, говорит, свои Богу и сограждане святым, то есть мы все призваны к святости, это не какие-то святые непонятные, мы должны быть святые — я, вы, зрители наши почтенные и всем мое почтение, вот это все, все должны. Что значит: должны быть…

Призваны.

Опять же — кто хочет, Господь же, Он не гонит стадо хлыстом впереди себя, Он идет и зовет, кто хочет, тот идет, вот это к теме «можно — нельзя». Если хочешь — давай, хочешь получить свет в душу, хочешь мир в душе иметь — давай. Понимаете, в чем дело, это тоже закон, «по мере печали бывает и утешение», — пишет Исаак Сирин. То есть не надо думать, что сейчас мы, христиане-верующие, и все у нас будет чики-поки, дом и семья — ничего подобного: каждый, желающий жить благочестиво, будет гоним, каждый, не каждый третий — каждый. Поэтому в мире скорбны будете, сколько на этот счет всего сказано, поэтому в мире будут скорби, и скорби будут по мере нашего христианского — если он христианский — пути умножаться…

А радость?

Вот. Но по мере умножения скорбей — святые отцы молились, чтобы скорби их посещали, говорит: «Господи, чем я провинился перед тобой — нет скорбей!» Вспомните свою жизнь, каждый из нас, когда было хорошо — да когда было трудно, когда было неподъемно тяжело, когда были настоящие страдания, а после этого вспомните: какая чистота в душе, даже по нашим малым этим скорбям, какие-то операции, болезни, после болезни выздоровление — вот Он, вот Он, Бог.

Вот зачем. Золото плавится в огне, в огне плавится золото, а мы избегаем этого всеми силами, я, наше общество, я, значит, общество состоит из единиц, сказал Гоголь Николай Васильевич, значит, это я — избегаю, хочу комфорта постоянного, хочу машину, чтобы все у меня работало, все наладил — и умирать пора. Все наладил, дом, всё, чики-поки, все работает — готов, вот он гроб, ложись. Понимаете, в чем дело, наше дело — идти, и благодать, будет посещать Святой Дух, по мере этих скорбей будет умножаться посещение Святого Духа, потому что Бог всегда дает по силам. Сто это значит — это значит, что будет помощь умножаться.

Петр Николаевич, скажите мне, пожалуйста, вы уже сказали: терпение и смирение. Мне очень нравится одна мысль, мне ее впервые сказал Царствие ему Небесное, Николай Николаевич Лисовой у нас был, замечательный такой историк. Он сказал, что смирение, помимо всего прочего, — это знание своей меры, потому что ты только в свою меру можешь принять и боль мира, и радость мира. Вот как вы думаете, насколько вы знаете свою меру?

Дело вот в чем…

Я же вижу, как вы хотите, вот вы сердце свое кладете так, и вы хотите всем показать, и вы хотите этой радостью поделиться.

У меня служба такая, служба такая: «и чувства добрые я лирой пробуждал», это моя работа.

Да, но вы меру знаете свою, вот в этом смысле меру?

Любую вещь красит мера, сказали мудрые. Сейчас я хочу опять случай один рассказать.

Давайте.

Старичок один сидит в скиту, приходит к нему брат и говорит: «Отче, я хочу задать тебе вопрос один». — «Задавай, — говорит, — надоели вы мне, ну ладно». Говорит: «Вот ты предпочитаешь добродетель совершать с бесчестьем или с похвалой?» Ожидаем все продвинутые христиане, что с бесчестьем. А он говорит: «Предпочитаю с похвалой, потому что тогда смогу осудить свой помысел».

Да, замечательные слова.

Вот это очень тонко. Вообще, наша вера и наш этот путь — это наука всех наук и искусство всех искусств, это тончайшие творческие вещи, приходится постоянно включать голову, постоянно быть в струну, постоянно думать: а почему? Евангелие, ум должен в Писании плавать, то есть постоянно должны быть в голове евангельские тексты, примеры евангельские, это всё нам вот эти вехи, костыли, поданные самим Господом, слова Его. Давайте вот я, я говорю: что делать, как быть, молитва — ну, это ясно, молитва ясно, а может, кого-нибудь спасти, вот это все, какой-нибудь акафист почитать, без сна там пять дней?..

На камне постоять…

Не надо, не надо босиком по снегу, начинай уже размышлять. А что такое молитва — это разговор с самим Богом. Невестка у меня говорит: «Петр Николаевич, а вот сейчас по скайпу можно бесплатно в любой театр…» Я уж не стал ее расстраивать, я могу с Творцом Вселенной прямо отсюда, с Творцом всего, Вселенной и за пределы, прямо отсюда связь: Господи, помилуй, прямо отсюда к Нему обратиться напрямую, вот что такое молитва…

Без скайпа без всякого.

Это крутейшая вещь, это самое крутое, что может быть, понимаете. Поэтому какие разговоры: я, не я, а как вы… Господи, помилуй. У Бога, какая у Бога мера? Да никакой, у Бога нет меры, Он бесконечен, вот что меня очень привлекло — как любителя настоящего кайфа, что нет потолка, наркота — потолок, дальше увеличивай, уже состояние не меняется, только можешь крякнуть. А тут потолка нет, тут можно без конца увеличивать благодать, вот этот свет в себе, без конца выходить на это солнце, без конца. Поэтому мера должна быть в наших человеческих каких-то проявлениях, в поступках, в словах. Как была у меня передача «Белая студия» …

Да, я смотрел.

Со Златопольской Дашей. Я говорю своему двоюродному брату: «Ну, смотрел ты, как?» Он говорит: «Понравилось, но самое лучшее место…» Я говорю: «Ну-ка, ну-ка интересно, какое?» — «Это, — говорит, — когда она у тебя спрашивает: а что бы, если бы Олег Иванович Янковский был бы жив, что бы он сейчас сказал бы? Я говорю: он сказал бы: Петя, послушай Дашу».

Да, да, было такое.

Вот, понимаете? Мы тут о мере, ну раз уж вы меня позвали…

Куда деваться-то…

…да, и вижу, любите меня, я уж тут… но, на самом деле, приходится очень язычок сдерживать, потому что выскажешь все, расскажешь все людям, потому что сказано же: «не мечите бисер перед свиньями» — это что…

А вот что это?

…мы — бисер, а они — свиньи? Нет, это просто свинье не нужно это ожерелье, оно ее колет, бриллиантовое ожерелье свинье повесь, оно ей, это о несоответствии, это о том, что с людьми далекими от веры не надо об этом говорить.

ПРОЩЕНИЕ

Притча о блудном сыне, вы ее часто вспоминаете…

Потому что она меня пробила.

Потому что она про вас. Но я вас, знаете, про кого хочу спросить, не про младшего сына, не про младшего, я про старшего вас хочу спросить…

Сына?

Который, мы помним, он удивился и обиделся, и домой не зашел.

Давайте, я скажу, куда же домой: в Царство Божие, дом Отца, дом Бога — это Его Царство, он не захотел куда войти? В Царство Божие.

Обиделся.

Поэтому, поэтому, поэтому Господь нам и говорит такие утешительные слова: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные, не праведников Я пришел спасать, а грешников».

А вот праведники — это кто? Петр Николаевич, я правда над этим думаю, смотрите, есть толкование, что старший сын — это вот фарисей, хотя ему там отец не так говорит, он говорит: «Ты всегда со мной, все мое — твое»…

Понимаете, я вас перебью.

Нет-нет, я уже все спросил.

Нельзя так буквально смотреть на эти притчи. Эта притча о человечестве, то есть половина человечества как бы это младшие дети, другая половина — старшие дети, и это неправильный взгляд. Мы каждый день — то старший, то младший, вот в чем дело. Поэтому, глядя на старшего сына, надо стараться избегать превозношения, возвеличивания собственных заслуг, убеждения, что вот ты правильно сделал, свою всю отдавать правоту эту вшивую, которая есть: я прав вот, ну я же прав, вот как она могла — вот это все.

Да, это с детства меня преследует.

Понимаете, одно из имен дьявола: «разделяющий», где разделение, там неправда, строго. Но опять, это творческое дело, видите, как все тонко: а вот он, а как же — вот так же. Значит, если обида касается лично тебя, пощечина лично тебе, унижают лично тебя — терпи, смиряйся, терпи, молись. Если в троллейбусе обижают женщину, ребенка — по морде надо дать хаму, как отец Дмитрий наш любимый говорил: «Кулаком под дых, локтем в челюсть».

А он упал, головой ударился и помер.

Господь все видит. Это значит, мы не верим Богу, если мы так думаем. Не помер, если ты защитил. Если ты превысил самооборону, начал его дубасить битой бейсбольной за то, что он не уступил старухе место — о мере речь, — да, конечно, он упал и помер, и ты поверг себя в бездну, конечно. Понимаете, всюду, всюду… недаром отцы нам говорят: «рассуждение выше любви», даже такое они высказывают. Но это тоже преувеличение такое притчевое, поэтому всегда надо рассуждать. Если в троллейбусе пьяный хам обидел женщину, что надо — убивать его? Да нет, за шкирку и вывести из этого вагона — и хватит, закрылись двери, он остался на улице. То есть опять же, понимаете, если даем в своем сердце место гневу, если ребенка наказываем: «Ах ты, скотина, надоел! Не делай так больше никогда!» Это грех, великий причем. Если с пользой, со спокойным сердцем, он вышел из берегов, ему надо наподдать… Со спокойным сердцем отнестись вот так: с молитвой, с терпением, если мы Божьи, если мы учимся этому… Мы, понимаете, не можем сразу, но если мы десять тысяч раз себя сдерживали, то на миллионный раз мы будем сдерживаться.

Вот про прощение, Петр Николаевич, смотрите, я говорю, что много раз мне говорили: «Я научился прощать», но по себе, опять же, вы правильно говорите — про себя. Вот я на чем себя ловлю: тебе кажется, что ты простил и даже не обязательно человеку появиться перед тобой, достаточно тебе вспомнить что-то, и ты понимаешь, что ничего не простил.

«Четырнадцать лет денно и нощно молился в скиту, чтобы победить гнев». А прощение еще круче, то есть это труды, это вот, это вот путь, проложенный страдальческими стопами.

То есть до конца жизни будешь?

Это все время, до конца жизни, это все время, но Господь милостив. Мы же что в это дело вкладываем: я простил….

Да, я хороший…

Бог прощает, Бог прощает, прощает и исцеляет нас только Бог и его благодать. Поэтому молиться надо, Господь нам дает алгоритм этот в Евангелии: «молитесь за обижающих вас и добро творите творящим вам напасти». Если мы через силу начинаем за них — вот сердце все в огне, и я прав, и как он мог, — но через силу начинаем молиться, молимся день, десять дней, месяц, год, два, три, десять лет, вдруг видим: а в сердце этого нет…

А было у вас такое?

…человек… Пока не было, но я знаю, что это бывает, пока не было. У меня было минутками… у меня была очень сложная история с родственниками, ну как обычно…

Ну да.

Да. Хорошие люди, но всех испортил квартирный вопрос. Встречаюсь я со своим братом, надо встретиться по этому делу, сложному очень, запутанному, и он прав, и я прав, все вот это… А у меня молитвослов с собой, и я думаю: дай-ка я «об умножении любви и искоренении всякой злобы», помните там, несколько коротеньких молитв Иоанну Предтече. Прочитал, смотрю — и он идет с улыбкой ко мне, и я ему объятия распахнул, я говорю: «Лешенька, мой дорогой…», и он так, и такое у нас было, мы об этих забыли проблемах, о другом стали говорить — вот. А дальше опять, опять пошло-пошло. У меня было, я знаю это, и эти минуты я помню. И только так, вы понимаете, с надеждой на Бога и труды. А Бог труды видит, Он их любит, мы к Нему обращаемся, если нету по нашей молитве, ну значит, Он хочет нас научить терпению или вере — из всех перечисленных, вере нашей. Поэтому тут опять все сводится к одному и тому же, что наше дело — идти, мы всё хотим результата, забыть о результате, должен волновать сам процесс, процесс, вектор, мотив: я хочу свое сердце умягчить, потому что если у меня сердце каменное, то есть непрощающее, значит, я не пускаю туда свет, о котором мы говорим всю нашу встречу. Только свет, только эта благодать исцеляет нас, только она даст нам радость, и если мы твердо в этом будем уверены, то мы будем делать все возможное, чтобы она в нас проникла через…

Что такое сокрушенное сердце — это сердце треснувшее, треснувшее, в которое входит это. Если у нас сердце треснувшее, то мы стараемся, ну бедненький он, ну вот он злится, понимаете. Если вы мои книжечки читали, то там есть такая история, рассказанная, как в автобусе еду в Москву, автобус заполнен, никуда не пересесть, и садятся передо мной два дембеля пьяные: мат, о бабах. Я думаю: два часа, ну, береги уши, и я что стал делать, я стал думать: а кто они такие — деревенские ребята, вот они родились в деревне маленькой, удили рыбку там, бегали, потом на велосипедах ездили, были хорошие ребята, но отец пил, мать все время орала, бабка говорила: не слушай маму, вот это всё, в этом аду они выросли, потом они в армию попали, сначала их били, потом они били, вот они вышли… Смотрю — приехали. Я не услышал ни одного их матерного слова, меня не посетила ни одна о них отвратительная мысль: какие козлы… Понимаете, вот реально, вот как.

Но это же про то, что вы говорили, — не осуждать. Я помню, мне мой первый духовник говорил: почему мы судим, потому что когда ты судишь, ты же не про него говоришь, ты про себя говоришь, ты говоришь: я не такой.

Это раз. И потом, нам надо знать, что законы духовные таковы, что мы видим в других только то, что есть в нас.

Конечно, да.

Если я такой, о чем мы до передачи с вами говорили, по телевизору мне и то не так, и это не так, значит, я такой.

Но это же об этом, что наше осуждение — это не оценка другого человека, это оценка себя, ты пытаешься… А как, это же невозможно, мы же все время…

Ну, милый мой, как, как… Я работал — насчет «как»: я работал в журнале «Пионер»…

Да, было такое у вас, я читал.

…и нам присылали письма, я был учетчиком отдела писем поначалу. Присылали письма. И один парень 11-летний нам пишет: «Вот вы в нашем журнале пишете, что надо слушаться родителей, нельзя курить, пить, нельзя ругаться матом, а я, говорит, все это делаю, вы спросите: как? Задом об косяк». То есть он сказал не задом, а… Вот так написал. И у нас это было лучшее письмо, вот мы все: пионеры, давайте, всем ребятам пример, а он говорит: как, жопой об косяк. Поэтому как — вот так, вот так, ломать себя и смотреть хорошее, читать хорошие книги, ориентироваться, вспоминать, а как было Матери Божией. А как: «Я мать, мне так жалко детей…» Не стал уж я ей говорить: а Матери Божьей, которая стояла около креста, и Ее вот этот невинный замечательный, удивительный Сын, послушный, любящий, вот Он висит на этой жаре иерусалимской, мухи, эти издеваются ходят, вот эти — Ей как?

ЛЮБОВЬ

Смотрите, Петр Николаевич, вы не раз говорили: любовь как жертва, ну, это понятно.

Это понятно.

Да, но, смотрите, а как это почувствовать? Мне недавно друг говорит, близкий друг…

Полтора литра воды…

Да, но вот смотрите, у него диагноз ему поставили — плохой, и у меня такой шок, и я сочувствую, и дальше я пошел обедать, и он один остался. У меня папа сейчас лежит с ковидом с этим в реанимации, и я стараюсь про это не думать, потому что у меня голову сносит. Как научиться вот это сочувствие в себе нести? Мы на самом деле даже на полтора литра — это очень много, это очень много — отдать, ты вроде посочувствовал: ой, ужас какой…Да какой ужас, ты через пять минут забыл про это.

Нет… Ну, на это уходит вся жизнь, но понимаете, в чем дело, совесть — глас Божий в нас. Вот если лицо этой дочки Гагарина меня останавливает от каких-то поступков, значит, совесть еще жива во мне, вижу я, стыд, совесть, а если стыда нет, как отец Дмитрий наш говорил: «Нет стыда — амба, Василий Иванович». Совесть и стыд, все это можно в себе сжечь, а можно возгревать. Возгревать как — через то, что входит в наши глаза, уши.

Но это тяжело — думать о боли другого человека.

Тяжело, милый мой, а кто обещал, что будет легко?

Да я не говорю, что легко, я говорю, что не получается.

Нет, это не тяжело…

Он один с этим диагнозом перед Богом, а я…

Мой друг, а Антоний Сурожский — умирал один солдат и говорит: «Я только переживаю за то, что я в коме буду умирать долго и что я буду один». Он говорит: «Не бойся, я буду с тобой, держать буду, чтобы ты чувствовал, руку твою». И он просидел два дня, держа его руку, и он говорит: «Когда не можешь пожатие, значит, ты ушел, до тех пор пока я буду чувствовать твое пожатие, я буду держать». И вот он сидел с ним. Я думаю, что у него были в этот момент разные мысли, но он сидел и руку держал. А мысли будут разные, понимаете?

Но вот с кем мы готовы сидеть и держать, сколько таких людей?

Насколько я готов…

И сколько таких людей?

…на какую меру. Вот у меня мама, была похожая ситуация, она пять лет лежала после инсульта без движения и не могла ни разговаривать, ничего. Ну я, конечно, не смог с ней все время сидеть, я нанял сиделку, но я хоть деньги эти давал, я за это работал. Но я приезжал каждую неделю, сидел с ней, потихонечку молитвы ей читал, что-то делал, в свою маленькую меру, но что-то делал, вот в эту меру. И вот сейчас я вспоминаю, до того как она легла уже окончательно, она была просто больна, и вот я с ней, пару месяцев жил с ней каждый день, за лекарствами бегал, то-сё, другое, а больные, как правило: «не то, и это не то» — тяжело было, скажу прямо, тяжело, сильно тяжело, с утра до вечера — и то, не то, все время выходил из себя, а сейчас я вспоминаю: это было лучшее время в моей жизни, это были лучшие два месяца в моей жизни, понимаете? Когда я себя пересилил, когда я что-то возможное стал… Но у меня совесть относительно чиста, хотя не очень чиста, я бы мог больше с мамочкой сидеть, мог бы больше ей дать, конечно, конечно, эгоизм, конечно, вот эти опять полтора литра я работаю.

А вот смотрите, насчет полтора литра тоже, я подумал про жертву: нам же может казаться, что я вот жертвую, а в данный момент для человека жертва, может быть, чтобы ты его в покое оставил, что не нужны ему твои полтора литра, может такое быть?

Хитросплетение помыслов это опять.

Да?

Да. Давайте попроще будем. Мы знаем, чего надо, знаем, знаем…

Не можем мы ошибаться здесь, думаете?

Давайте из этого «чего надо» делать хотя бы крошечку, но все время, понимаете. Большое дело, как говорили греки, такое есть у них три «п»: последовательность, постоянство и постепенность. То есть последовательность — одно за другим, постоянство — все время и постепенно, то есть не давить. Все это, ерунда все это. Начинаешь делать, начинаешь искренне по совести делать, и Господь дает и понимание, и сколько надо — дает.

Ну вот смотрите: «В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх, боящийся несовершен в любви», — апостол Иоанн.

Рановато нам.

Я просто что хотел спросить: я думаю, что у меня в жизни было мгновение, когда я ничего не боялся, и я тут же испугался своего состояния бесстрашия: ну как я ничего не боюсь, я должен чего-то бояться — или того, что я умру, или что мне двойку поставят, это в студенчестве…

Это как апостол Петр, это как апостол Петр: «Ой, Господи, утопаю!» Это вот об этом.

Все время чего-то…

Хитросплетение помыслов. Когда просто так, вот я об этом все время стараюсь себе говорить и всем, кто слышит, что простота, она в этом заключается: «верую, верую, Господи» — только в вере, «не бойся, только верь». Когда начинается вот это: «я», когда преодолеваем что-то, когда настоящая боль, болезнь — кончается «я», понимаете, кончается «я», а если кончается «я» — вселяется Бог.

И не страшно.

А Бог… Что значит «любовь изгоняет страх» — это Бог изгоняет страх, Бог — это любовь. Поэтому это не любовь изгоняет, мы все: сюсю-мусю и нам ничего не страшно. Нет, это не об этом, ребята, это о том, что Бог вселяется в сердце и перестает быть страх. Как только начинается «я»: а я, а почему я не боюсь, любые мысли — все.

А у вас бывало такое: а почему я не боюсь?..

Не бывало именно так, но… Я начинаю удивляться себе, начинаю последнее время себе удивляться в том смысле, что у меня было несколько серьезных операций таких, довольно болезненных, конечно, я до этого боялся, дрожал, откладывал, но когда наступало это, я очень легко это перенес, не так, как раньше, мне так кажется. Хотя раньше, когда у меня была эта страшная операция — ранение в 25 лет, я тоже это… Понимаете, мы же боимся, у нас фантомы, мы боимся то, чего нет. Наступает боль, страдание, операции, вот кто болеет и пережил, он знает это чувство, — да нормально все переносим, все переносим, человек способен столько перенести, а если с Богом, да вообще, и без Бога-то сколько люди переносят мучений, наступает скорбь — и переносим. Мы боимся «перед» и иногда бывает, что «после»: ой, как я это выдержал! Но это реже, обычно «перед» наступает… Как меня бабушка к зубному врачу водила: за руку брала и шли, сидишь в очереди, там металлические эти звенят, она кладет там: а, чего-то стоны какие-то, весь дрожишь, раз —вырвали… Но бабушка брала, бабушка за руку — и не вырвешься, все, пошли. А сам я — завтра, послезавтра. Бабушка брала, вот так. Поэтому мы можем очень многое, а с Богом вообще все можем. Мы можем, смотрите, что мы можем — мы можем самое главное сделать: был жадный — стал добрый, был пьяница — стал трезвый, был: осуждал — перестал, раздражался — перестал, а это не то, что вставили хрусталик…

Это круче сильно.

Это лет пятнадцать долбит, и каждый день, и вся душа в аду, вот он ад, вот он, ад, геенна, вот она, когда эта страсть неисцеленная за время этой жизни будет жить. и вот это будет огонь, вот он, огонь, об этом огне Господь говорит. Любовь, Исаак Сирин: «Древо жизни есть любовь Божия». «Древо жизни есть любовь Божия». То есть вся наша жизнь, все наши мысли, помыслы, поступки, шаги — все покрыто Божественной любовью. Милость, что такое милость — это любовь. Что такое «Господи, помилуй» — это люби меня, Господи, возлюби меня такого, прости меня, здесь всё: «Господи, помилуй». Как говорят, молиться: «Господи, помилуй». Здесь и прощение, и вера, и надежда, и любовь, здесь весь Господь: «Господи, помилуй». Мы же, я… Смотрите: Господи Иисусе Христе Сыне Божий — стоп. Каждое слово: Господи: господин, хозяин, начальник всего. Иисусе: Спаситель, пожертвовавший. Христе: Мессия, Новый Ангел и так далее — глубочайшие смыслы в каждом слове. Поэтому не в многословии будете услышаны — это об этом, это о том, что мы даже не понимаем, что мы произносим — я. Давайте я, вот я сегодня утром ехал, не успел, утреннюю молитву в машине читал про себя, но я стараюсь, все равно не понимаю, что я произношу подчас. Иногда себя останавливаю: вот это вот это, и тогда не хочется дальше. Вот эта мера, о мере: если со вниманием, с пониманием, с усердием, не хочется дальше произносить даже, в молчании хочется стоять, хочется стоять перед Богом в молчании, в молчании, потому что ну что я Ему скажу! Вот такие какие-то вещи, такие какие-то подлинные вещи в себе преумножать, и тогда все сладится, все сладится. Мы говорили о всех наших сложностях, постоять перед Богом молча, но перед Богом. Знать, что Он видит нас всех насквозь всегда и любит нас таких, какие мы есть, таких вот, ужасных, безумных, боящихся, малосильных. Вот, и вы понимаете, Исаак Сирин мой пишет любимый: «Когда ум встанет в области познания истины, он не имеет нужды в вопросах» — кончаются вопросы, друг мой, кончаются вопросы, когда приходит Господь, потому что вопросов никаких нет. Как на кухне утром встали, и на кафельном столе лежит яйцо куриное — какие к нему вопросы? Никаких, там все есть, там всё. Это что — вот оно, вот так Господь. Поэтому я всю жизнь хотел быть самым крутым, центр, все, але, ну и чё — я Бога нашел, Он мне открылся, но я Его искал. Я верю, что круче этого ничего нет, ну ничего просто не лежало рядом. Мне говорят: а чего ты это?.. В деревне у меня спрашивают: «Петрович, чегой-то ты в церковь заходил?» Я говорю: «Стоп, давай: воскресенье, пивная, мужики одни стоят, деньги есть, пиво, целый день бу-бу-бу». — «Ой, — говорит, — ну это вообще счастье». Я говорю: «А мне так в церкви». Говорит: «Понял, понял». Вот и все. Кто я, я сам себя не знаю, в эту минуту мне кажется, что я знаю, поэтому я стараюсь, единственное, что я себе в заслугу вменяю, что я всегда стараюсь предельно искренне, предельно честно, если я начинаю вилять… я уже разучился вилять. И вот когда уже сил особенно не стало и все, и такие сейчас встречи вот эти, я езжу, первую часть я там песни пою, а вторая часть — у нас такие беседы, я стихи рассказываю, так, как с вами, разговариваю, и зовут, и зовут, и зовут. Я думаю: а почему? Понимаю почему: а потому что честно. Единственное, что я себе вменяю в заслугу, что я все-таки стараюсь честно, не всегда получается, не до конца, но, как правило, так. Не только зло привлекательно, но и честное, доброе.

А почему мы как бы извиняемся? Я хотел вас про это спросить, когда мы это говорим, почему не только зло? Так добро, оно и намного сильнее, вы же про это все время говорите: блаженство, кайф вот здесь…

Я говорю об этом, потому что я сам себе, во-первых, это вдалбливаю в голову все время, а потом, я говорю это, потому что дьявол очень силен. Если бы, как у Серафима Саровского спрашивали: «Смотри, за нас и все святые, все ангелы, и сам Бог, и Божья Матерь, и Иоанн Предтеча, а один маленький бесенок может нас сковырнуть». Он говорит: «Если бы не Божьи запреты, он бы перевернул весь мир один маленький такой». он силен чрезвычайно, ему шесть тысяч лет. Поэтому я все время об этом, об этом, об этом. Война, христианин — это воин, если я воюю, если я в строю, то я держусь, стоит мне релэкс дать этот, все, я могу лежа слушать музыку и воевать тоже. Потом, ну это же, ну мы же все-таки мужчины, но это же жизнь нормальная, ну але, сколько можно уже, давай.

Петр Николаевич, последний у меня к вам вопрос, в смысле не последний, у нас финал просто есть такой…

Я понимаю.

И в общем, скорее всего, он вам не понравится…

Ну, подумаешь…

Такой закон у нас жанра. Я в финале прошу поставить точку в предложении, где постановка знака меняет смысл на противоположный.

Да, я слышал об этом.

И знаете, я сомневался, задавать мне именно этот вопрос вам или нет, но у меня, знаете, какой критерий, если…

Если смогу, я отвечу вам.

Нет, критерий такой: если я не понимаю, как человек ответит, я спрашиваю, и я правда вот не могу понять. Вот представьте себе, что Павел Семенович Лунгин собирается снимать фильм по Евангелию и говорит вам…

Я отвечу вам…

Вы уже все играли, да?

Я вам отвечу.

…не играли только…

Иисуса Христа.

Да.

Я вам отвечу: такого нету, мой друг, «если бы» — сослагательного наклонения нет…

То есть вы не знаете, как вы ответите?

Сослагательного наклонения в нашей жизни нет, вопрос встанет — будем решать. Сейчас у меня цель одна: во-первых, чтобы меня услышали глубокоуважаемые зрители. Я всегда стараюсь изо всех сил говорить только то, что вышло у меня, что я понял, что я сначала умом понял, а потом что случилось. Почему: хвастаться — да нет, может быть, кому-нибудь поможет, может быть, кому-нибудь из ста тысяч, десяти поможет, а то и одному, значит, я недаром живу. Я устал жить даром, я устал жить ради кайфа, хотя и это, конечно, присутствует. Я хочу пользу приносить людям, простите за бесстыдство, чувства добрые лирой пробуждать, стихи, вот это. Смотрите, напоследок могу маленькое стихотворение прочитать.

Давайте.

Смешное:

Рассказывать не надо никогда, что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая, не та, и что вокруг обман и суета,

И что металл не тот, и что Китай,

Поди, глянь в зеркало — и больше не болтай.

Спасибо большое. Это был Петр Николаевич Мамонов. А мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через неделю.

Фотографии Владимира Ештокина