История русской поэзии пережила многое: бывали времена, когда и светлое имя Пушкина еще при его жизни уходило на периферию читательского сознания, когда вперед выдвигались «поэты-идеологи» или вульгарные поборники «чистого искусства». Временами казалось, что социальные катаклизмы перекрывают самую жизнеспособность поэзии, случалось, что она подменялась литературной эстрадой, наконец, многолетний цензурный произвол рушил растущие отношения читателя с независимым стихотворчеством.

Кажущиеся периоды спада перемежались подъемами — взять хотя бы «серебряный век» с его концентрацией имен и течений. Однако, при всех этих всплесках и кризисах, думающий и ищущий читатель без труда выделял имена тех, кто своим видимым или невидимым присутствием свидетельствовал: подлинная поэзия всегда жива, связи не прерываются, драгоценное наследство не пущено в распыл. И даже если книги почти не издавались, а читательский круг был исчисляем и невелик, понимание того, что живешь в присутствии поэтов, стихи которых переживут и времена и моды, — не исчезало.

«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.

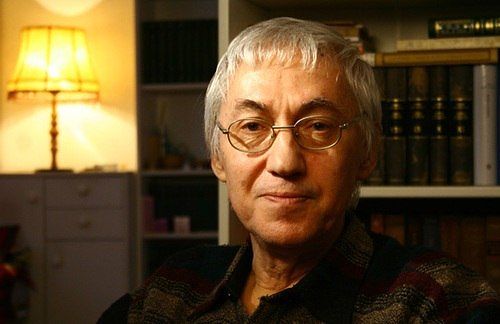

Такова поэзия Олега Чухонцева. Уроженец Павловского Посада, автор всего шести стихотворных сборников, он верен своему давнему выбору: поэт должен научиться слышать себя и улавливать страдания многих. Это продолжатель классической традиции, виртуозно владеющий всеми богатствами русского стихосложения, неравнодушный историк и доверчивый живописец, поэт-врачеватель. Многолетний вынужденный затвор приучил его «жить по своим часам». В стихах Чухонцева собственный духовный опыт всегда соизмеряется с Вечным, собственная частность — с болью века. У его стихов долгое дыхание, и если бы я хотел говорить об их актуальности, то вспомнил бы имя Евгения Баратынского, чья философская лирика волнует читателя с тех далеких дней 1842 года, когда сборник «Сумерки» вышел тиражом чуть больше ста экземпляров.

Поздравляя Олега Чухонцева с Национальной премией «Поэт», мы публикуем стихи из книги «Фифиа» (2003) — счастливого подарка русской литературе в новом веке.

***

А березова кукушечка зимой не куковат.

Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.

Ничего опричь молитвы и не помню, окромя:

Мати Божия, Заступнице в скорбех, помилуй мя.

В школу шел, вальки стучали на реке, и в лад валькам

я сапожками подкованными тукал по мосткам.

Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки,

все хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки,

потому что жизнь копейка, да и та коту под зад,

потому что с самолета пересел на самокат,

молодость ли виновата, мессершмит ли, медсанбат,

а березова кукушечка зимой не куковат.

По мосткам, по белым доскам в школу шел, а рядом шла

жизнь какая-никакая, и мать-мачеха цвела,

где чинили палисадник, где копали огород,

а киномеханик Гулин на бегу решал кроссворд,

а наставник музыкальный Тадэ, слывший силачом,

нес футляр, но не с баяном, как всегда, а с кирпичом,

и отнюдь не ради тела, а живого духа для,

чтоб дрожала атмосфера в опусе «полет шмеля».

Участь! вот она — бок о бок жить и состояться тут.

Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут,

и кукушка прокукует и в глухой умолкнет час...

Мати Божия, Заступнице, в скорбех помилуй нас.

***

Приходила нечасто и, сев на сундук, молчала

и не в гости, а так, проведать, и я не знал

как с ней себя вести: безответней, тише

я не встречал, наверное, никого.

Мужа её, мальчишку, белого офицера,

после гражданской, помаяв годок-другой,

взяли по разнарядке и расстреляли.

Даша узнала и рухнула где была.

Нашла бельевую верёвку и, не сказав ни слова,

не оставив записки, пошла ослепшая в лес

и долго ходила там, ходила, ходила,

сук не могла найти, и когда она,

не разбирая ни дня, ни местности, вышла из леса,

вышла уже другой...

— Даша, попьём чайку?

Даша с трудом отзывается: — Спасибо, Нюра, —

и продолжает сидеть на сундуке в углу,

где мама обычно спит: сжатые губы

без тени улыбки, волосы на заколке, руки опущенные и глаза -

весь её безответный облик словно бы неотсюда,

не из этой жизни, а голос ломок и бел,

как шелест зимнего камыша... Они дружили,

ещё с девичества, и я всё гадал, о чём,

о чём они говорили или молчали,

оставшись наедине.

— Даша, попьём чайку?

Она глядит безучастно, слышит — не слышит?

— Это же надо, сук не найти в лесу,

думаю я, из блюдечка чай горячий глотая,

а мама в газету ей заворачивает огурцы...

Даша жила в коммуналке. Её девятиметровка

казалась просторной: стол, металлическая кровать

с полуистлевшим тряпьём, табурет и чайник -

вот, пожалуй, и все пожитки — ни занавески в окне ни численника на стене, ничего такого да, еще веник, конечно, она всё время мела,

мела и стирала, и снова мела, и я не уверен,

что это была амнезия, а не суицид.

Однако иконка картонная, Николай Чудотворец,

всё же была прикноплена, а из родни у неё

не было никого, детей завести не успела,

я даже не знаю, когда она умерла

и где похоронена. Даша была блаженная.

Разбирая архив семейный, впрочем, архив —

это громко сказано: пачечка фотографий,

несколько писем, вырезок, адресов,

мне на глаза попал пожелтевший снимок,

не очень чёткий, тогда любили фотографироваться в ателье,

и, значит, он просто выцвел: две женских головки,

одна к другой наклонённые, два цветка,

девический бант у одной, у другой кудряшки,

холщовые юбки, блузки из ситца, и на ногах

сандальи, кажется, или лодочки, обе смеются,

нет, улыбаются, смеяться будут потом,

потом, на любительских снимках, в другие годы

другие лица, а здесь улыбаются: стоп! сейчас

птичка выпорхнет — выдержка две секунды —

и можно будет расслабиться, но это потом,

потом, потом, а сейчас они улыбаются

всеми мускулами лица...

— Даша, попьем чайку?

***

Без хозяина сад заглох,

кутал розу — стоит крапива,

в вику выродился горох,

и гуляет чертополох

там, где вишня росла и слива.

А за свалкою у леска

из возгонок перегорелых

наркоты и змеевика

граммофончик звенит вьюнка

в инфернальных уже пределах.

Страшно мал, но велик зело,

ибо в царстве теней пригрелся,

пожирающий знак зеро.

Вот и думай, мутант прогресса,

что же будет после всего,

после сныти, болота, леса...

После лирики. После эпоса.