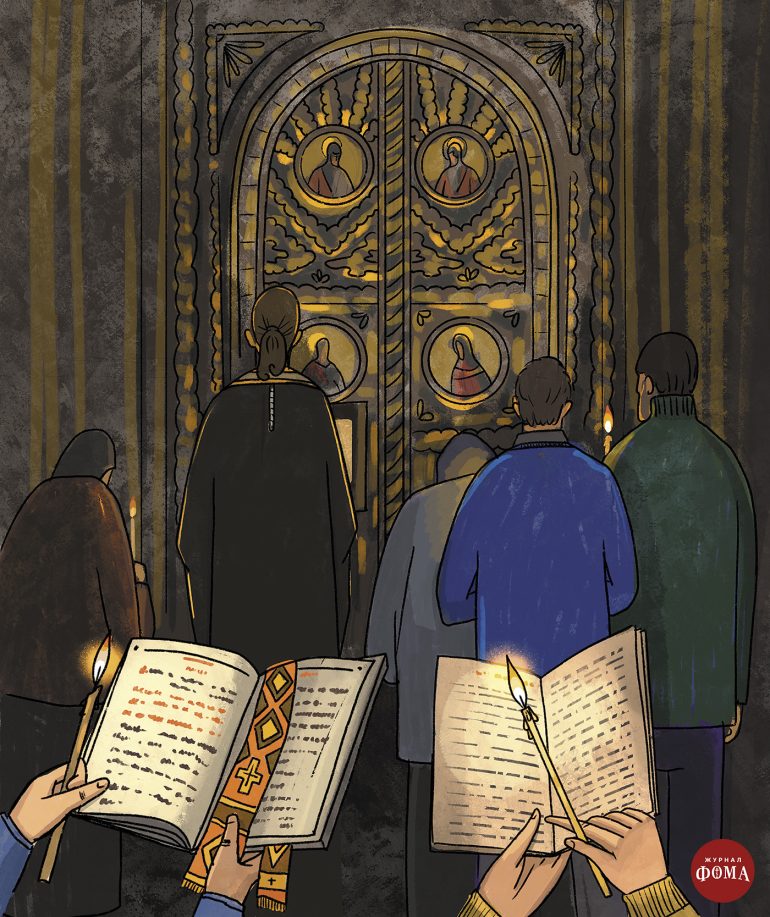

В особые великопостные дни мы входим в церковь и погружаемся в удивительную атмосферу: загадочный полумрак, светильники не горят, священнослужители — в черных одеждах. Лишь крошечные огоньки горящих свечей, которые верующие держат в руках, мерцают, едва освещая лица. Кто-то молча, сосредоточенно слушает чтение, а кто-то заглядывает в книжечку и тихонько читает вслед за священником.

Что они читают? Особый молитвенный текст. Написан он был очень давно человеком, который пережил настоящий переворот в жизни.

Что это было за испытание? Катастрофа? Война? Может быть, жестокие преследования или тяжкая болезнь? Нет, это был внутренний душевный надлом. Мы не можем утверждать точно — прямых свидетельств не осталось, но многие исследователи считают, что именно это переживание послужило причиной создания поистине потрясающего произведения.

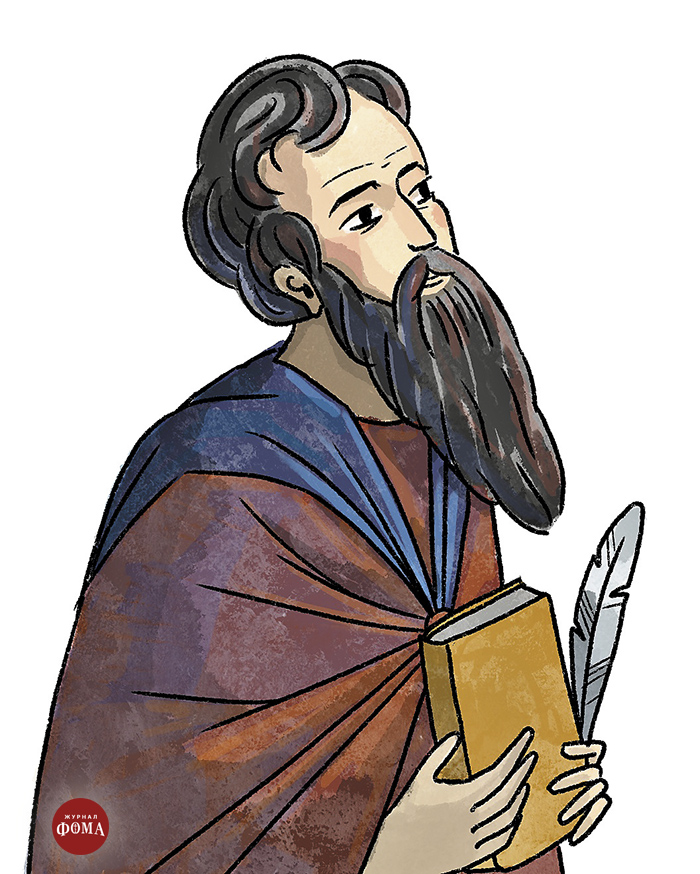

Человека звали преподобный Андрей Критский. А текст, который он написал, и в наши дни читается в храмах Русской Церкви Великим постом. Называется он Великий покаянный канон Андрея Критского.

Смятение в Константинополе

Перенесемся на четырнадцать столетий назад, в восьмой век нашей эры, в город Константинополь. Столица огромной Византийской империи, он пышет роскошью и красотой! Большой приморский город с высокими тополями и кипарисами, садами, крепкими каменными стенами, высокими домами! Его скульптуры, колоннады, арки, черепичные крыши дворцов, большие торговые корабли в гавани, фонтаны, храмы — всё это удивляет чужеземцев, во множестве прибывающих в Константинополь. Над городом высятся и сверкают золотом купола Софийского собора — самого большого православного храма в мире.

Семьсот двенадцатый год. Сегодня особый день! В огромный дворец императора Вардана, принявшего тронное имя Филиппик, стекаются люди. Много людей! Большей частью это седовласые солидные мужчины с длинными бородами в богатых белых или строгих черных одеяниях до пят, в плащах и накидках. У кого-то одежда выткана золотом, у кого-то украшена крестами. Среди них священники, монахи, знатные ученые мужи, главы церковных общин.

Всё очень чинно, степенно, благородно… Но почему в воздухе чувствуется общее напряжение и смущение? Слышатся приглушенные разговоры, но о чем они, не разобрать: все стараются разговаривать почти шепотом, переглядываются и с опаской посматривают по сторонам — не подслушал бы кто! Такое ощущение, что все чего-то ждут: скоро должно случиться нечто, что никого особенно не радует.

Но вот глашатай призывает всех войти в большой, богато убранный зал. Зал этот великолепен! Какие высокие своды! Какие роскошные росписи! Мозаика! Фрески! Ковры!..

К своему месту пробираются двое пожилых священнослужителей. Это епископ Кизический Герман и архиепископ Андрей — он прибыл в Константинополь издалека, с греческого острова Крит. На их лицах такое же смущение и даже некоторая растерянность, как и у многих сегодня в этом дворце.

В середину зала выходит недавно назначенный Константинопольский Патриарх Иоанн VI. Внимание всех обращается к нему. Верховный священнослужитель начинает свою речь, обращаясь к собравшимся. Удивительно, но Патриарх тоже заметно подавлен и словно бы говорит через силу, не свои слова…

Что же происходит в императорском дворце? Зачем здесь собралось столько людей?

Все они прибыли на Собор.

«Собор» — от слова «собираться»

Мы привыкли, что собором называют большой храм. Но само это слово близко к знакомому нам слову «собираться». То есть «собор» — это ещё и большое собрание.

В Церкви с ранних времен проводились особые собрания. Для чего? Чтобы православные верующие всего мира могли договориться о вещах, которые вызывают разногласия и споры. К седьмому веку православных было уже много, жили они далеко друг от друга, порой в тысячах километров. Не было тогда ещё, конечно, ни телефонов, ни Интернета, ни даже газет. Да, были письма, но они добирались до адресата порой месяцами, а переписка с обсуждением могла затянуться на годы! Чтобы обсудить и решить вопросы, требующие согласия многих людей, приходилось встречаться лично.

А вопросы веры определяли жизнь людей, поэтому привлекали особое внимание. Если в одной стране, например, говорят о Христе одно, а в другой — другое, но при этом и там и там люди называют себя христианами, это неправильно и может привести к очень плачевным результатам! Церковь должна быть единой и проповедовать истинное учение, которое заповедал людям Сам Господь!

Поэтому люди время от времени съезжались в одно место, в один город на большие Соборы. Тратили на поездку много денег, времени, сил, преодолевали на кораблях, на лошадях, на верблюдах огромные расстояния. И на Соборах обсуждали суть веры, которую они проповедуют и которой живут. Некоторые, наиболее важные Соборы называли вселенскими, то есть всеобщими, потому что на них съезжались участники со всего христианского мира.

Кто-то спросит: а зачем нужны такие собрания, если есть Библия, Евангелие, апостольские послания?.. О чём спорить, если всё написано? Прочитал — следуй, верь!

Но мы знаем, что даже два человека, прочитав один и тот же текст, могут сделать совершенно разные выводы. Что уж говорить о целых народах! Вот чтобы таких разночтений хотя бы в самых важных вещах для православных не было, и съезжались священники, монахи, богословы.

Кстати, именно на Вселенских Соборах был утвержден знакомый всем нам Символ веры, в котором изложены все основные положения христианской религии.

Так значит, в 712 году архиепископ Андрей прибыл с Крита в Константинополь на Вселенский Собор? Нет. Конкретно эта встреча кардинально отличалась от всех предыдущих.

Соборы «правильные» и «неправильные»

Дело в том, что это собрание христиан по своему хотению и для своих целей устроил сам император Филиппик.

Иногда властители — политики, императоры, цари, — видя, какое значение имеет православная вера для огромного числа людей, пытаются использовать её в своих корыстных целях. Или им нужно возвысить себя, или поссорить соседей, или самим с кем-то поссориться. Ещё бывает, что властитель хочет посеять раздор между людьми одной веры, разделить их, чтобы решить выгодные себе политические задачи. Таков был Филиппик. Он и императором-то пробыл всего два года, но за это время успел заставить Патриарха созвать со всего света священнослужителей и богословов, чтобы те пересмотрели и отменили решение одного из предыдущих, законных и полномочных Вселенских Соборов. Властитель всё продумал, всё четко подстроил, чтобы решение его Собора было выгодно ему самому.

Какое же решение того, ранее прошедшего Собора так не понравилось Филиппику? Оно касается одного из важных установлений, основ православной веры. Звучит это установление, на первый взгляд, сложно и как будто отвлеченно — кажется, что к настоящей жизни оно отношения не имеет и понятно только очень умным ученым-богословам. Установление это говорит, что у Христа Спасителя нашего — две воли: Божественная и человеческая.

Как проявить волю

Непонятно, да? Попробуем разобраться.

Что такое воля? Это то, что делает нас личностью. Когда человеку говорят: «Прояви волю!» — ему предлагают сделать собственный выбор, совершить какое-то действие, поступок, приняв решение самостоятельно. Настоять на своём. Мы — люди, и у каждого из нас есть воля.

А теперь обсудим, как это понятие применить к Иисусу Христу.

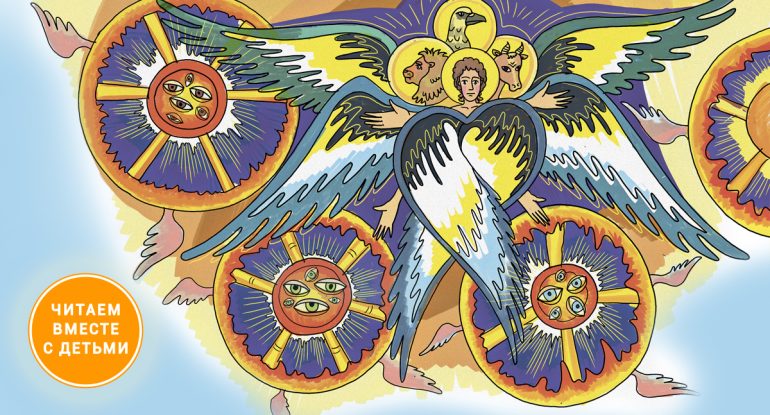

Мы знаем, что Христос — Бог, Который вочеловечился, то есть родился среди людей Человеком и прожил человеческую жизнь, чтобы пострадать за нас. Христос — Богочеловек. Истинный Бог и истинный Человек. Получается, что у Христа чудесным и непостижимым для нас образом есть две воли. Они не перемешаны. Они существуют одновременно.

Нам трудно это понять. Но мы в состоянии понять другое. Вопрос о воле Христа напрямую связан с тем, что совершил Спаситель ради каждого из нас.

Давайте представим, что бы получилось, если бы у Христа была только Божественная воля. Получилось бы, что Христос — это Бог, Который только имеет внешний облик человека. Он, как могущественный, всесильный волшебник, выше всех людей. Человеческих страданий, забот, чувств, переживаний Он не испытывает. И как Он может спасти людей, если Сам не хочет полностью стать Человеком, а значит, не способен или не желает почувствовать человеческую слабость, человеческие сомнения, человеческую боль — и физическую, и душевную?

Почему нам страшно даже представить такое? Вся суть того, что сделал наш Спаситель, того, как Он нас спас, заключена в этом: Христос Человеком не притворялся! Он — безграничный вечный Бог, как говорят богословы, — умалился до нас! «Умалился» от слова «мало»: Великий сделался малым. Он, Кому подчиняются небеса и светила, стал Тем, Кто чувствует холод, голод, всю боль, которую мы переживаем. Это нужно было Ему для того, чтобы полностью разделить с нами всю нашу боль и, впитав её, вывести нас к свету.

Христос во всём подобен нам, кроме — греха. Спаситель никогда не грешил. Совершенный безгрешный Бог сделался таким, как мы. И именно это спасло нас.

Роковая подпись

Вот так подробно пришлось нам разобрать вопрос, который поднимался на одном Вселенском Соборе и был, вопреки церковной истине, пересмотрен на другом Соборе. Один Собор утвердил, что у Христа две воли — человеческая и Божественная, а другой, тот самый, с которого мы начали наш рассказ, собрался, чтобы отказаться от этого утверждения. То есть отвергнуть очень важное основание православной веры! Не по своему желанию, но по наущению коварного властителя собрались люди. Император же прекрасно понимал, что последует за таким решением: его власть ещё больше укрепится, а среди христиан начнутся распри, разделения, ссоры, что будет выгодно ему, новому «защитнику исправленной веры», «предводителю всех православных»!

Как долго проходили заседания в Константинопольском дворцовом зале? Какие ещё решения были приняты? Этого мы не знаем. Но знаем, что итогом его стало подписание документа, утверждающего, что воля у Христа одна — Божественная. Подпись под этим решением, под этим документом скрепя сердце поставили все, кто был на Соборе. И архиепископ Андрей, прибывший с Крита, тоже подписал. В каком он в тот момент находился состоянии? Наверное, не в самом лучшем. Как в чаду, как в дыму, полный сомнений и тревог. Архиепископ был верным служителем Церкви много лет! Конечно, он не мог не сомневаться в странном и страшном решении Собора.

Прозрение

Но вот всё решено, все разъехались. Проходит совсем немного времени, и всем православным становится очевидно, что произошло нечто ужасное, непозволительное. Святотатство! Основы веры подверглись нападению и поруганию!

Уже через несколько лет император Филиппик был свергнут и казнён, а неверное решение — отменено.

Казалось бы, всё прошло, миновало, ошибку признали и исправили. Снова созвали Собор, снова составили документ, теперь уже окончательный. Все всё понимали: властитель подстроил так, что люди или поверили в заблуждение, или вынуждены были сделать то, чего не хотели. За неверное решение и роковую подпись никто ни святителя Андрея, ни других преследовать не стал. Прошло, забыли…

Но не тут-то было! Для других — возможно, но не для Андрея. Когда к нему пришло осознание того, что произошло, когда он понял, чтó совершил, душу священнослужителя охватила такая буря, такой стыд и такое глубочайшее раскаяние, что жизнь его перевернулась!

Он почувствовал себя настоящим предателем! Страшно, когда люди предают друг друга, но ещё страшнее, когда ты предаешь свою веру, за которую готов был отдать жизнь, которой всегда был привержен и в которую обращал других! Это был ужасный, чудовищный грех! Не выпало на долю Андрея арестов, пыток, тюрьмы, но пережить их святителю было бы легче, чем тот мрак, ту бездну отчаяния, в которую погрузилась его душа.

И возможно, именно тогда архиепископ взял бумагу, перо и стал писать нечто особенное. Он писал и раньше — сочинял стихи, молитвы, но теперь, казалось, он пишет не чернилами, а собственными слезами и кровью! Святитель писал, писал, писал и не мог остановиться, изливая на бумагу всю свою душу!

И вот когда всё, что скопилось в сердце, вылилось на бумагу в словах, Андрей наконец выдохнул, отложил свою рукопись и… спрятал ее. Сохранил в одном из монастырей, но не стал обнародовать, потому что писал не для других, а для себя и для Бога! Исповедовался перед Ним.

«Не чаем, доживем ли до вечера…»

Почти полвека после смерти Андрея Критского никто в православном мире не знал об этом тексте. Он так и хранился в монастыре до одного происшествия.

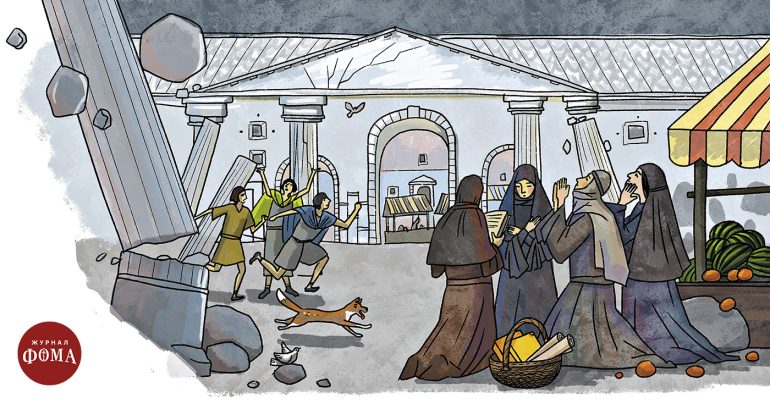

О, те дни были действительно страшными! Константинополь дрожал и грохотал. Пыль, падающие с высоты камни, огонь, дым, крики обезумевших, мечущихся по узким улочкам людей — вот во что превратился цветущий великий город! Сотрясались городские стены, дома рушились и огромные обломки падали на мостовую, погребая под собой торговые лавки вместе с торговцами. Деревья вырывало с корнем. Из огромных трещин вырывались языки пламени… Чудовищное землетрясение!

Но что это? Из клубов пыли, окутавших площадь, со стороны монастыря святого Патапия проступили вдруг женские силуэты. Это монахини! Они торопились вынести из хранилищ готовой вот-вот рухнуть обители рукописи, которые ещё можно спасти!

Вот сестры вышли на середину площади, опустились на колени и стали молиться… Нет, не просто молиться! Они развернули старый свиток и, сдерживая рыдания, прямо посреди ужасной стихии, на дрожащей и колыхающейся от новых толчков мостовой начали читать какой-то текст.

Горожане, оказавшиеся рядом с ними, замедляли бег, останавливались, вслушиваясь в необычные слова и оставались рядом, потому что слова эти неожиданно сильно отзывались в их сердцах!

Это было то, чего сейчас так не хватало отчаявшимся, испуганным, потерявшим всё в одно мгновение людям! Проникновенное обращение к Богу, исповедь, но не хуление Бога, не обвинение Его во всех творившихся вокруг бедах, а описание своих чувств, признание своих грехов. Нет, не было в произносимых словах обвинений: мол, это Ты, Бог, виноват в страшной беде, которая обрушилась на наш город! Не было в них и досады: дескать, за что нам такое наказание?! Мы же ни в чем не повинны! Было другое. Прислушаемся.

Вот одна монахиня читает:

«Хоть и согрешил я, Спасе, но знаю о человеколюбии Твоём: наказываешь с состраданием и милуешь с любовью, на плачущего взираешь и спешишь, как Отец, призвать блудного сына».

Другая сестра подхватывает:

«Нет в жизни ни греха, ни дела злого, которым не согрешил бы я, Спасе, умом, и словом, и пожеланием, и намерением, и мыслью и делом, как никто другой никогда».

Третья продолжает:

«Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я, несчастный, своею совестью, строже которой нет ничего в мире; Судия, Искупитель мой и Испытатель, пощади, избавь и спаси меня, раба Твоего».

И все они вместе:

«Господи, до вечера дожить не надеемся, помоги нам и спаси нас!»

Великий канон

«Что это? Что они читают?» — спрашивали друг у друга константинопольцы. Им казалось, что после полного смятения, после внутренней немоты, когда непонятно, что делать, что будет и на кого опереться, вдруг в словах монахинь они обрели собственный голос!

А в руках сестер был тот самый текст, который написал Андрей Критский. Это он заклинал Господа помиловать и простить его. Он, однажды проявивший слабость, почувствовал себя самым грешным из людей. Испытал чувство, словно сам отвернулся от Бога, предал самое дорогое, что у него было, не прошёл важнейшее в жизни испытание. В своей исповеди в стихах Андрей вспоминал библейские истории и библейских героев. И смысл всего описанного в Библии раскрывался для него по-особому через его грех, его поступок. Андрей сравнивал себя с древними героями: «Я — такой же грешник, как были они…»

Текст этот потом назовут каноном. Он сложился настолько проникновенным, что пройдут столетия — и в самое покаянное время года, Великим постом, несколько дней в православных храмах будут читать его сочинение.

* * *

…Загадочный полумрак, светильники не горят, священнослужители — в черных одеждах. Мы словно погружены во тьму раскаяния, тьму без Бога. Но мы держим в руках горящие свечи, взываем ко Господу, и Он слышит нас! И крошечное, трепещущее пламя свечи, и слова Великого покаянного канона Андрея Критского ведут нас к выходу из этой тьмы. Обращают наши души к свету.

Рисунки Галины Воронецкой