Моя читательская встреча со стихами и прозой Яна Гольцмана (1936–1999) оказалась всё-таки, думаю, запоздалой. Но она — произошла, и я счастлив тому. А ведь могло случиться и личное знакомство, — приди я в «Новый мир» года на три пораньше…

Прозаик Михаил Бутов написал о Гольцмане в блоге на сайте Фонда журнала: «Он был другом нашей редакции и человеком, любимым буквально всеми... У него был дом в глухой, безлюдной уже деревне в Карелии, в Пудожском районе, и в конце концов Ян просто стал уезжать туда с весны до осени и жил тем, что удавалось добыть в лесу, охотой, рыбалкой. Именно жил — это не было отдыхом, экотуризмом, не было и правильным поставленным промыслом — одинокая ружейная охота, простая рыбалка — но от них зависела жизнь. Все это особым образом питало его прозу — короткую, очень открытую, прямую, обманчиво наивную — и поразительно точную и мудрую. Это проза глубокого погружения, ее просто за столом не выдумать…»

«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.

То же — и поэзия Яна Яновича. И — даже — посвящения ему и его памяти, собравшиеся у меня на столе стараниями поэта Валерия Лобанова (благодаря ему я всё перечитываю книжку «Кочевье» с дарственной надписью Яна из одного только слова: «Здравствуй!»).

«…Крепко сидят журавлиные клинья / В памяти. Всё сначала — / Пятнышко света на горькой калине, / Чёрные доски причала». Это писатель Гарри Гордон — ему, Яну, собрату.

О чуде Божьего мира писать трудно, — ведь надо уметь быть его подлинной частью, надо видеть и слышать. Ян Гольцман — умел и был благодарным. «Ходили… к часовне, прощались с опустевшим лесом, с озером, которое стало теперь просторней, и строже, и глубже». Эта дневниковая запись Яна Яновича — в московской приходской газете, рядом с поминальной публикацией его стихов, три из которых — и в нашей подборке

* * *

Спой мне, иволга, песню пустынную…

Н. Заболоцкий

Пустынные песни. Поются они неспроста.

Пора поклониться простору поклоном земным:

Пустынные воды, пустынные эти места —

Они не позволят родиться напевам иным.

Конечно, природа — не мануфактура, а храм,

Лечебница духа, всеобщий родительский дом.

Пора поклониться распахнутым настежь борам,

Струе родниковой за то, что идет подо льдом.

Разлюбит подруга, считавшийся другом — предаст,

Но вовремя в зелень оденутся пряди ветлы,

Все так же нетронут январский сияющий наст,

И белые ночи все так же печально-светлы.

Никто перепелкой свистать не принудит дрозда.

Какой живописец напишет октябрьскую медь?

Пустынные песни, поются они неспроста:

Ни ветер, ни ворон не станут бессмысленно петь.

Белая ночь

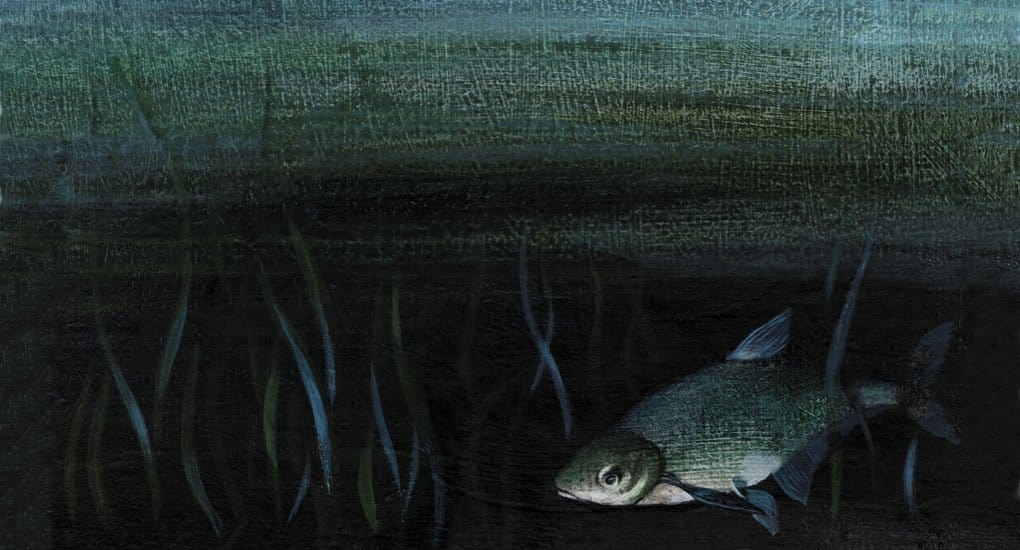

Стало озеро голубым,

Всплески пошли кругами:

Лещ поднимается из глубин,

Трогает звёзды губами.

Плещется лещ, не боится щук,

И до зари туманной

Кажутся звёзды ему, лещу —

Белой небесной манной.

* * *

Припекает — только озеро не тает.

Враз темнеет, да никак не рассветает.

Все не в жилу, все-то нам не по нутру.

Полукровки, полудурки, перестарки,

Мы не светим, а мигаем что огарки,

Что оглодыши свечные на ветру.

Как просторно-незапятнанна бумага!

Нарастают отрешённость и отвага:

Что терять, когда потерям счету нет?

Может, только порешив, что песня спета,

Напоследок излучаешь столько света,

Что кому-то и взаправду виден свет.

* * *

Месяц — прямо за кормой.

Сумерки. Плыву домой.

Недалёкий путь.

Облетевшие леса.

Отлетают голоса.

И не повернуть...

Поутих былой задор.

Что за прихоть — всякий вздор

Рифмовать, молоть?

Для печали нет причин.

Может, лучше помолчим

До кончины вплоть?

Разве что стишок в альбом...

Лунный свет стоит столбом,

Тянется за мной.

Как просторно. Боже мой!

Я теперь плыву домой

По воде земной.

* * *

Неслышно подошёл Покров.

Печальней стало и родней.

Берёзовая паль — на дне,

Осиновая паль — на дне.

Видней рябиновая кровь.

Не наросло рябины. Дрозд

Не знает, чем себя кормить.

Зато листва — густой кармин:

Всё дерево — большая гроздь!

Вода озёрная чиста.

Слетел в глубины лист резной.

Куда он денется весной?

На дне — ни одного листа.

Последние летят с ветвей,

Подрагивая на ветру.

А как же будет поутру?

Ещё пустынней. И светлей...

* * *

Вот азбука — начало всех начал.

Открыл букварь, и — детством так и дунуло!

А Константин Философ по ночам

Не спал, наверно, буковки выдумывал.

Шептал. Перо в чернила окунал.

Он понимал, что буковки — основа

Грядущего неписаного слова,

Великого, как Тихий океан.

* * *

Да разве я о смерти говорю?

О жизни, что похожа на зарю,

Поскольку хороша и мимолетна.

Об этом все поэмы и полотна.

Сначала — утро, яркая денница,

Потом — закат, вечерняя заря,

А после прожитое долго снится,

Тысячелетья тлея и горя...

Про смерть — в разгаре жизни говорится.

Когда же впрямь дыханьем ледяным

Повеет на тебя неотвратимо,

Захочется взглянуть поверх и мимо,

Чтоб слабый разум укрепить иным.

Припомнить осень давнюю, рассвет

И тишину, какой в помине нет,

Картавый стон тетеревиных веток.

Какая свежесть, музыка и страсть!

...Когда в сырую землю станут класть,

Ты будешь улыбаться напоследок.