Когда восемь лет тому назад наши «Строфы» еще только начинались, я никак не мог предположить, что рубрика продержится так долго. В голове, помню, сразу же сложился небольшой список поэтических имен, «без которых нельзя», тех, кто должен непременно в этой рубрике появиться, пока она просуществует.

Слава Богу, «Строфы» — всё живут, но эти имена я помню и сейчас.

Среди самых первых, «жизненно важных», как говорил один поэт о другом, — была и жительница Саратова — Светлана Кекова. Её подборка, названная по строке одного из особо любимых мною стихотворений — «Истоки и последствия любви», — вышла в августовском номере «Фомы», в 2005-м. Представляя избранные стихи поэта, я поделился, в частности, своей укрепляющейся мыслью, что они «всегда будут пронизаны молитвенным настроением и удивлением перед богатствами видимого и невидимого мира». Но понимал ли тогда, насколько изголодался по такому выражению поэтического дара, по такому поэту — наш немногочисленный, воспитанный хорошим вкусом, читатель?

С тех пор к этому читателю пришло полтора десятка стихотворных публикаций в журналах и не менее пяти книг. Родились новые слова и смыслы, появились свежие образы и сюжеты. К личности автора — мерцающего за стихами — добавились новые краски и биографические штрихи. Да и в обыденной жизни произошли радостные события: Создатель подарил новых внуков, Светлана Васильевна стала доктором филологических наук, впервые после детских лет побывала на родной сахалинской земле.

«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.

Недавно, на вручении Светлане Кековой новомирской премии «Anthologia» за книгу «Сто стихотворений», главный редактор издательства рассказал, что менее чем за год с момента публикации к нему пришло немало читательских просьб о допечатке тиража именно этого сборника — из всей книжной серии.

И прочитал то самое стихотворение с упомянутой выше строчкой.

…А таинственная и одновременно открытая Богу и миру поэтическая миссия Светланы Кековой, её удивительное послание — всё в пути: от души к душе, от сердца к сердцу.

* * *

Я была солдатом лихой войны,

и сражались мы не на жизнь — на смерть.

Где хозяин звёзд и морской волны?

Кто даёт устав и колеблет твердь?

Я вставала в строй, и при счёте «раз»

я в пустыне делала марш-бросок.

Кто отнимет мрак от закрытых глаз?

Кто зароет злато в морской песок?

Я была водой — тем, кто хочет пить.

Я была травой — тем, кто хочет спать.

Кто меня в иголку вставлял, как нить?

Кто меня заставил землёю стать?

По земле пустыни ползёт змея,

а в пустыне неба горит алмаз.

Ты ответь мне, Ангел и Судия,

кто отнимет мрак от закрытых глаз?

* * *

Расскажи мне о жизни в пустыне,

о тоске, о великом огне,

о любви, об отце и о сыне,

расскажи о бессмертии мне,

о грехе, милосердии, страхе,

о предательстве мне расскажи,

о победе, о жизненном крахе,

о молчанье, о правде, о лжи,

о страдании, смехе и плаче,

о враче — или нет — палаче

расскажи — Ты не можешь иначе:

плачет мир у Тебя на плече.

* * *

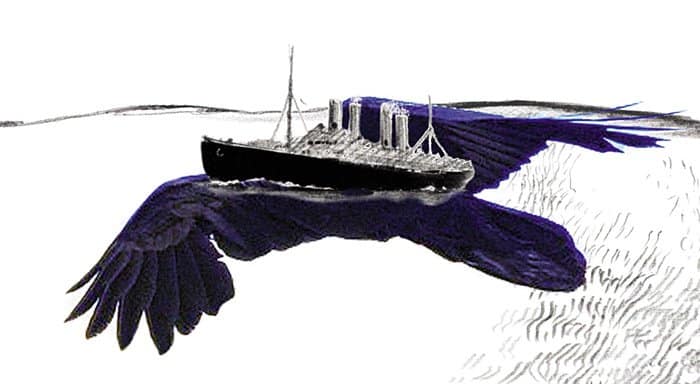

Мы плывём на бессмертном «Титанике»,

и в каютах — комфорт и уют.

Нам слова, как печатные пряники,

на десерт иногда подают.

Гребни волн застывают вопросами —

где вы — Ной, Моисей, Авраам?

И скользят, как лакеи с подносами,

тени дам по роскошным коврам.

Капитан в отутюженном кителе

задремал и присел на диван —

и уже господа сочинители

смотрят с палуб, как спит океан.

А небесное наше отечество

говорит безутешной земле:

«Осторожно — плывёт человечество,

на огромном плывёт корабле!»

* * *

Не знаю я, какими сводками

уже заполнено пространство…

Сквозит нездешний свет над сопками,

смиряя ветра вольтерьянство.

И вдохновению грошовому

я путь открою без утайки —

к хребту отправлюсь Камышовому

на крыльях ошалевшей чайки.

Войдя во время, Богом данное,

я каждой клеткой тела вспомню

простую церковь деревянную,

тюрьму, кирпичную часовню,

«Маяк» и улицу Советскую,

послевоенный запах водки.

И всю мою блаженно-детскую

жизнь в Александровской Слободке.

Сейчас сосна стоит апостолом

напротив городского сквера,

клубятся облака над островом,

летят над бухтой Жонкиера.

Но мне спросить о детстве некого,

и я без боли и без страха

иду туда, где помнят Чехова

Три кровных Брата, три монаха…

* * *

Увянуть могли бы две розы в руке —

да льдистые глыбы плывут по реке.

На них я читаю судьбы письмена:

блестит запятая, как чья-то вина,

дрожит многоточья рассыпанный мак,

о чем-то кричит восклицательный знак.

Но, знаки иные в груди затая,

не знаю вины я страшней, чем моя.

Последней из пленниц я шла под венец,

и плакал младенец, звенел бубенец,

а нож деревянный лежал на столе,

как меч-кладенец в каменистой земле.

Кто сможет лихого врага побороть —

рассечь и рассеять словесную плоть

и свадебной ночью на теле стиха

слова уничтожить, как язвы греха?

* * *

Нам шьёт зима одежды брачные,

сквозные, белые, непрочные...

Снег завалил дома невзрачные —

кирпичные и крупноблочные.

А улицы гремят трамваями,

гудят машинами заморскими,

и голуби гуляют стаями

с замашками консерваторскими.

Пространство сыто снежным творогом,

а время — сахарною пудрою.

Но чёрный ворон смотрит ворогом,

ища себе подругу мудрую.

Он ей сошьёт фату из инея,

из снега — платье подвенечное

и улетит с ней в небо синее,

в пространство канет бесконечное!