Евгений Абдуллаев (псевдоним - Сухбат Афлатуни) — писатель, историк, литературный критик.

Она бежала строгих дум, Любила грешное веселье, Любила жизни блеск и шум, Пиров разгульное похмелье…

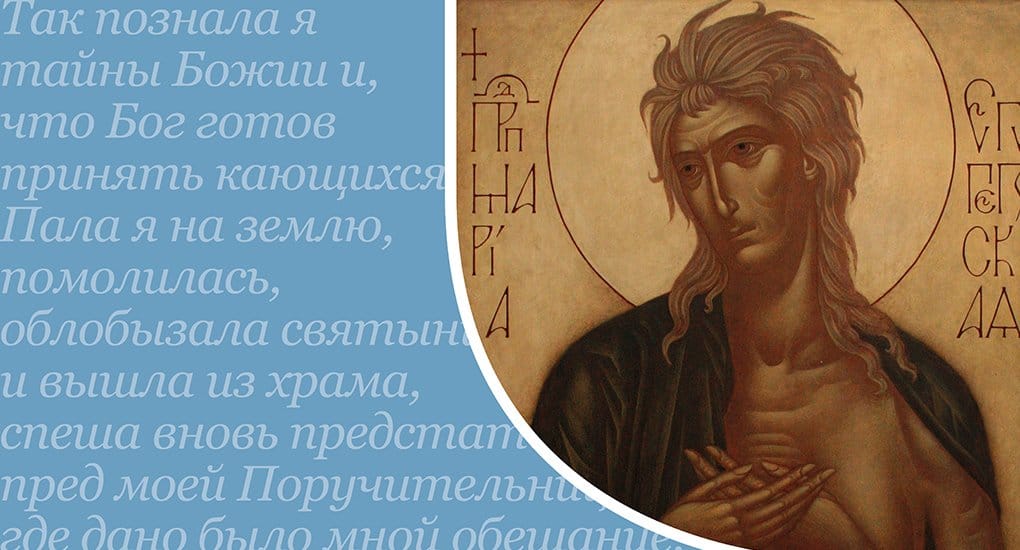

Ее жизнь известна довольно хорошо. Житие ее читается на утрени четверга пятой седмицы поста, во время «Марииного стояния».

Нужно ли пересказывать ее снова?

Лучше продолжу цитировать поэтов, вдохновленных ее удивительной историей.

Вот она, молодая, встает на легкий и липко-сладкий путь блуда.

Она дала себя вести Ей непонятному влеченью И шла по грешному пути От наслажденья к наслажденью…

Так писал о ней Иван Аксаков («Мария Египетская», 1845).

Вот она видит корабль, отплывающий на Святую Землю. Здесь возникает тема Креста, словно отсылая нас к Крестопоклонной неделе. Паломники плывут на праздник Крестовоздвижения. И она решает плыть с ними. Передаю слово другому, современному поэту, Александру Барашу («Мария Египетская», 1999).

Как-то утром в солнечном тумане в Палестину уходили корабли. А паломники такие были парни — захотелось оторваться от земли. Ну, была блудницей, песни пела, пить вино любила допьяна. Страшное, помилуй боже, дело — счастья много, а она одна.

«Счастье», «наслажденье»… Было ли это действительно наслажденьем и счастьем? Возможно, так ей тогда и казалось. Море, паломники, матросы, солнце, вино — все смешалось: море, небо, паломники…

Позже, рассказывая о своей жизни авве Зосиме, она будет вспоминать об этом иначе. «Чей язык выразит, чье ухо постигнет то, что происходило на судне во время плавания? Ко всему этому я принуждала несчастных даже против их воли».

Здесь можно почувствовать скрытую ссылку к поведению другой известной египтянки — жены Потифара, пытавшейся склонить Иосифа, против его воли, к блуду. Паломники на судне тоже, вероятно, пытались сохранить чистоту; но не были так крепки, как Иосиф… «Удивляюсь я, авва, как вынесло море наше распутство! Как земля не отверзла свой зев и живую не поглотил меня ад!..»

Но море вынесло, и земля не поглотила. Мария добралась до Иерусалима. А дальше, на Крестовоздвижение, происходит чудо.

Из «Марии Египетской» английского поэта Джона Хит-Стаббса (1950, перевод мой. — С. А.):

Отброшенная рукой воздуха от дверей храма, Мария, египетская блудница, Упала на камень. Священник, свечи, служка Дрожали в огне ее угасавшего зренья — Она лежала без движенья. Затем бежала в черную пустыню. Сорок лет пряталась среди скал, расколотых от жара…

«Отброшенная рукой воздуха от дверей храма», Мария стала молиться перед иконой Богородицы. И когда, после молитвы, она смогла войти в храм, то услышала от иконы голос: «Если перейдешь Иордан, найдешь славное упокоение».

Так великопостное путешествие, которое началось в Константинополе, приводит нас в пятую Неделю в новое место — к Иордану. Почему? Можно лишь догадываться.

Иордан был рекой исцеления. Омывшись в Иордане, сирийский военачальник Нееман исцелился от проказы. Иордан был рекой покаяния. В Иордане, призывая к покаянию, крестил народ Иоанн Предтеча.

Марии предстояло пройти путь покаяния и исцеления, путь избавления от похоти. И обрести покой.

В чем особость Марии Египетской?

Да, в той радикальной перемене, которая в ней совершилась.

Среди святых, связанных с Неделями Великого поста (царицей Еленой, Григорием Паламой, Иоанном Лествичником…), это, пожалуй, самая значительная перемена. Не просто метáнойя — «изменение ума», как дословно переводится это слово, означающее раскаяние, покаяние, но метамóрфосис — «изменение облика», всего своего образа. Преображение.

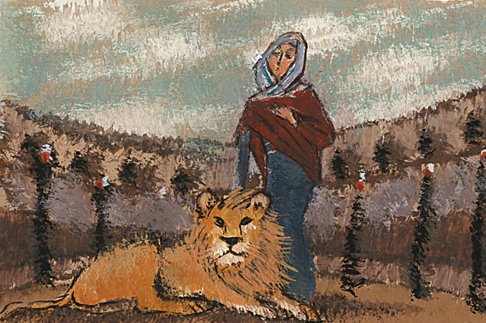

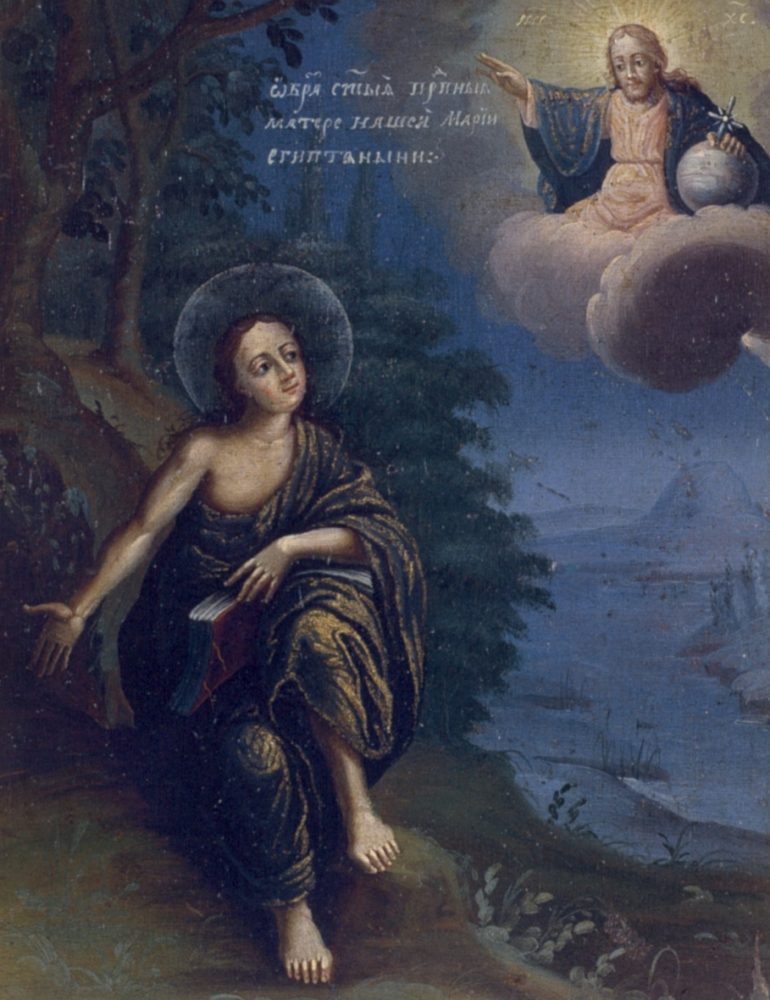

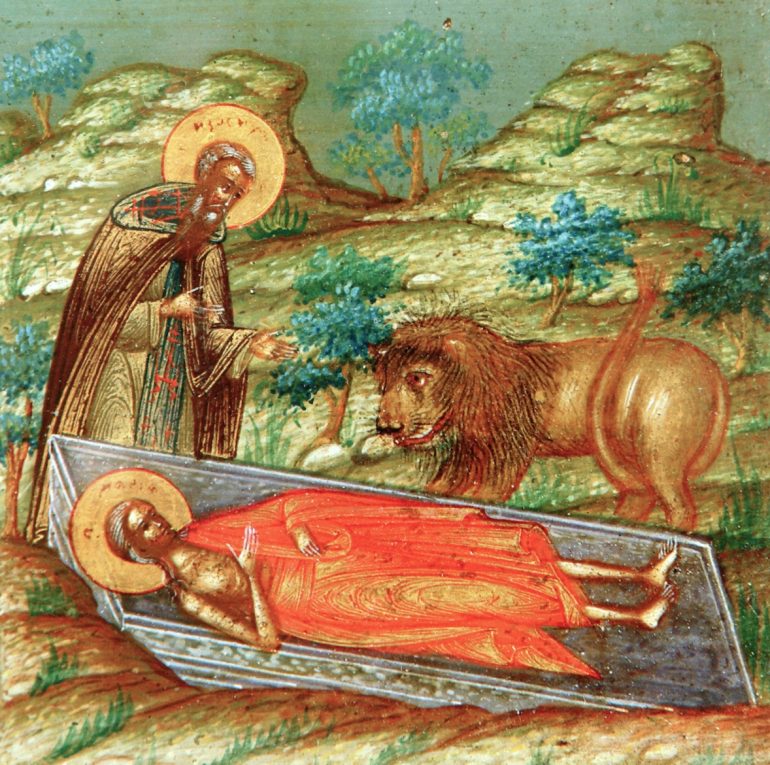

Мария Египетская не только раскаялась и оставила прежнее свое ремесло. Она преобразилась. Авва Зосима, встретивший ее в пустыни, даже принимает ее вначале за мужчину. Такой она обычно и изображается на иконах.

Здесь, кстати, пролегает еще одна граница между православием и католичеством. Не католичеством «вообще», а той метаморфозой, которую оно претерпело в позднее Средневековье. Когда почитание Марии Египетской оказывается заслонено почитанием другой Марии, Магдалины. Настолько, что многое из ее жития «перенеслось» в житие Магдалины.

Но проблема не в этом. Жития — не исторические документы. Их цель — дать читателю не представление о прошлом, а наставление на будущее. Каким ему, читателю, надлежит быть и чему подражать. Жития, как и иконы, вне-историчны. Мы не судим по иконам, как в действительности выглядел тот или иной святой и во что одевался; так и в житии святой дан не «портретно», а символически.

Например, в капелле Марии Магдалины в Ассизи, расписанной в тринадцатом веке великим Джотто, на одной из фресок авва Зосима протягивает одежду не Марии Египетской, а Марии Магдалине. Это было, разумеется, анахронизмом, но не искажением. Назидательный смысл остается неизменным.

Но вот то, как изображена Мария на этой фреске, этот житийный смысл очень сильно меняет. Она изображена цветущей белокожей матроной с золотистыми вьющимися волосами. Это-то после сорока двух лет в пустыне…

Эту же пышнотелую златовласую матрону мы видим и на известном полотне Тициана, и на многих других картинах. Зрителя как бы приглашают насладиться телесной красотой грешницы, от силы — посочувствовать ей. Но никак не оценить преображение, которое с ней произошло.

Достаточно поставить рядом православные иконы с изображением Марии Египетской. Потемневшее от зноя, высушенное тело, совершенно лишенное «прелести». Никакого внешнего, рассчитанного на публику, утрированного «раскаяния».

Икона, по известному определению, — это богословие в красках; восстановление иконопочитания празднуется как Торжество Православия. Ересь в иконописи не менее опасна, чем в богословских трактатах и проповедях. Обмирщение иконописи в эпоху Возрождения лишило образ кающейся блудницы главного — аскетичной просветленности. Искусство Возрождения знает две крайности: или цветущую, манящую плоть молодой грешницы — или плоть отталкивающую, старческую, как у «Марии» Донателло. В обоих случаях «плотское», телесное начало властно затемняло собой духовное.

Фото Sailko / Wikipedia / CC BY-SA 3.0,

В житии Марии Египетской, кстати, ничего и не сказано о ее внешности.

Была ли она красива в молодости? Неизвестно. Будь она действительно красивой, она, скорее всего, стала бы куртизанкой, продававшей свою любовь богатым и знатным клиентам. Но, судя по ее рассказу, она была чем-то вроде Катьки из блоковских «Двенадцати»: «с юнкерьем гулять ходила — с солдатьем теперь пошла…» Такие редко бывают писаными красавицами. Да и не особо им эта красота нужна.

Не сказано в ее житии о том, что в старости она стала уродлива. Говорится, что ее тело, «спаленное солнечным зноем», было черно, а «волосa на голове белы, как руно, и не длинны, спускаясь не ниже шеи». Можно даже предположить, что она была при этом красива. Но не плотской красотой, а той красотой святости, которая особо проявляется именно в старости. Особенно когда эта красота связана с преображением.

Впрочем, в своем преображении, в отвержении прежней блудной жизни Мария не была единственной. Церковное предание знает немало рассказов о раскаявшихся блудницах.

Пелагия Антиохийская, крещенная святым Нонном. Зоя Вифлеемская, пытавшаяся соблазнить преподобного Мартиана, но в итоге потерпевшая неудачу и обращенная им к праведной жизни. Таисия Фиваидская — эта блудница, кстати, действительно, отличалась красотой и была (до своего обращения преподобным Пафнутием) куртизанкой.

Можно вспомнить и о блуднице, обращенной аввой Серапионом, и блудницах, которые оставили свое ремесло под воздействием проповеди Виталия Александрийского, и о многих других.

В чем же особость Марии Египетской?

Во всех рассказах источником обращения и наставления блудниц выступает мужчина. Превосходящий их — и многих прочих людей — в святости и мудрости. В рассказе о Марии Египетской, напротив, именно она наставляет авву Зосиму, превосходя — как сказано в данном ему откровении — в святости и совершенстве.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник icons.pstgu.ru

Да, нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал 3:28). Для веры различия между мужчиной и женщиной теряют значение — во Христе всё одно.

И это еще одна удивительная особенность воскресений Великого поста — они равно распределены между мужским полом и женским, чередуясь между ними. Первое воскресенье, Торжество Православия, связано с царицей Феодорой. Второе — с преподобным Григорием Паламой. Третье, Крестопоклонная, — снова с женщиной, царицей Еленой. Четвертое — с преподобным Иоанном Лествичником…

И вот пятое воскресенье, когда почитается Мария Египетская. Женщина, бывшая блудница, превзошедшая своей святостью авву Зосиму, с детства воспитывавшегося в монастыре.

Случайно ли это чередование «мужских» и «женских» воскресений в Великом посте? Сложилось это, возможно, случайно. Но, войдя в плоть поста, став частью великопостного восхождения, случайным уже не кажется. Христос пришел и к мужчинам, и к женщинам, и женщин среди его учениц было не меньше, чем мужчин.

Читайте также другие тексты сухбата афлатуни о неделях великого поста:

- Как любовь византийской царицы к мужу-иконоборцу приблизила Торжество Православия

- Тайна священного безмолвия. Почему во второе воскресенье Великого поста мы вспоминаем о святителе Григорие Паламе?

- Святая стабулярия. Как благодаря царице Елене крест из пыточного орудия стал величайшей святыней христианского мира и почему мы вспоминаем об этом в Крестопоклонную Неделю

- Лестница, которая заставляет удивляться и плакать, — о чем мы вспоминаем в 4-е воскресенье Великого поста

Святость не имеет пола и паспортных данных.

И напротив, блуд, как, наверное, самый распространенный грех, тоже не ведает половых различий. Он охватывает своим огнем всех и, как всякий грех, стремится полностью подчинить себе. Еще раз вспомним строки Ивана Аксакова:

Она дала себя вести Ей непонятному влеченью И шла по грешному пути От наслажденья к наслажденью…

Очень точное определение греха: «она дала себя вести». Грех — когда не мы себя ведем, не мы господствуем над страстями, а даем им вести себя. Особенно похоти. «Змéю плотской похоти содействует естество», — писал преподобный Иоанн Лествичник. Естество, наша природа, натура.

Грех Марии Египетской был естественен, «натурален». Но от этого не переставал быть грехом.

«Блуд, — писал Антоний Сурожский, — не заключается только в телесном грехе, в презрении своей телесности и личности другого человека. Блуд заключается в том, что человек заблуждается; он заключается в том, что цельность человеческой любви раздробляется, мельчает и человек уже неспособен всей душой, всем сердцем, всей мыслью, всем телом, всем существом своим любить одного человека и единого Бога…»

Раскаявшись и очистившись от греха, Мария пришла к такой любви. Это был долгий и тяжкий путь, путь постоянной борьбы с тяготами пустынной жизни, но главное — с собой. С тем, что прежде «вело» ее. И в этой борьбе она победила.

И одновременно это был легкий путь. Путь возвращения к естественному (в высшем смысле этого слова), почти райскому состоянию. Когда не нужно было заботиться ни о заработке, ни о мужчинах, ни об украшениях и нарядах, ни обо всем том, о чем она так горячо заботилась в прежней своей жизни. Все нужное было рядом. Земля. Иордан. Небо.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.