«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

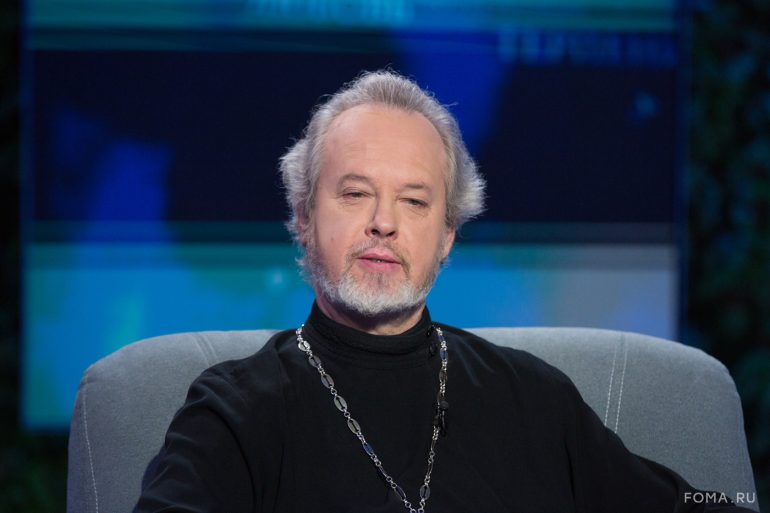

Здравствуйте уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях священник Алексий Тимаков. Здравствуйте, отче, дорогой.

Здравствуйте.

Перед тем как мы к первой теме «Вера» перейдем, я хочу задать вам вопрос, который я всегда задаю моему гостю. Как вы сегодня, здесь и сейчас отвечаете на вопрос: «Кто вы?»

Настоятель храма святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище. В прошлом — практикующий врач, реаниматолог.

Вообще, конечно, очень непростой вопрос в том плане, что, наверно, пастернаковское «другие по чужому следу пройдут свой путь за пядью пядь», это, наверно, было бы вернее, но раз груздем назвался, то, наверно, придется отвечать. Вы знаете, наверно, наверно, я бы так сказал: все-таки родом из детства. Это прежде всего. И это родство из детства, наверно, оно такое: вот существование в двух средах одновременно. Я сын священника, я внук священника, у меня три дяди священника, у меня брат священник. И священническая среда — это, в общем-то, та среда, в которой я постоянно купался. Буквально вот это среда обитания. Но была другая среда, и я ведь родился в хрущевскую оттепель, которая характеризовалась очередным гонением на Церковь.

Да.

И соответственно, вот эта среда «до забора». Дело в том, что отец приобрел в те времена, как раз буквально за год до моего рождения, дом в Новогирееве, которая в этот же момент стала Москвой. И там были ну по тем временам совершенно фантастические условия жизни: четырехкомнатная квартира с огромным залом и со всеми удобствами ко всему прочему. И соответственно, это была такая базовая квартира, базовый дом, куда могли приезжать люди. Приезжали, и приезжали, и приезжали. Вот. А за забором, там начиналось уже сразу: поп, и тому подобное, и крики, и ругань, и что только не было. И вот это вот, значит, соответственно было две среды — сообщающиеся сосуды, которые, наверно, были разделены, ну, наверно, как вам сказать, шлюзом. То есть они для меня как бы не пересекались, я только из одной среды перетекал в другую и так далее. И потом, значит, соответственно, улица, школа, институт. И это была другая среда, где в общем-то, в школе практически до конца не знали, до девятого класса не знали.

Да, вы говорили, что до девятого класса никто не знал.

Да, да, до девятого класса никто не знал, что я сын священника. И поэтому как-то вот это вот две среды были. Ну а еще особенность заключалась в том, что вот те люди, которые были, ну это просто фантастические личности все. Отец закончил курс вместе с отцом Алексием Остаповым, который был крестником Святейшего Алексия I. И этот курс какой-то был особо выдающийся: отец Матфей Стаднюк.

Да.

Отец Анатолий Новиков.

Глыбы такие, да.

Да, это, это глыбы, да, глыбы, безусловно. Ну ко всему прочему, простите меня, у меня дядя по, муж моей тетки.

Угу.

Отец Леонид Ролдугин, которого святейший Алексий II называл умнейшим священником в Москве. Его брат — отец Валентин Радугин. И это вот все время там. Ну еще перечислять просто имена, имена и имена.

Батюшка, а вот можно, простите здесь перебью, а скажите пожалуйста, а вы помните, когда у вас ушло это ощущение жизни в двух средах?

Ну, наверно, это 88-й год.

Это было одномоментно или это был какой-то переходный период?

Практически одномоментно, когда, в общем-то… во-первых, говорить о Боге до восемьдесят восьмого года было практически немыслимо. Это был забор и это была каменная стена. Единственный разговор, который у меня состоялся до восемьдесят восьмого года, в восемьдесят седьмом году, в ноябре где-то, в декабре месяце, когда я проговорил со своим коллегой где-то около шести часов, и я не говорил с ним о Боге в общем-то. Но в конечном итоге он пошел и окрестился месяца через три.

У вас не бывает такого чувства, что: да, была вот эта двойственность и прочее, но — не знаю, фантазирую сейчас, было легче, чище, проще, — вы по тому пребыванию в двух средах никак, никогда не скучаете, не воздыхаете?

Да нет, пожалуй что и не воздыхаю, и то, что вспоминаю, все мне в общем-то мило и здорово. ко всему прочему еще был храм святителя Николая в Кузнецах, и там был отец Всеволод Шпиллер. И там была молодежь подрастающая, которая для меня, конечно же, не молодежь, а взрослые люди. Но я помню пиджачника отца Владимира Воробьева, пиджачника отца Валентина Асмуса, ну замечательнейшего совершенно священника отца Александра Куликова. И здесь, конечно, в доме ну кто только не бывал. Ну начиная с того, что владыка Антоний Мельников приезжал вместе с будущим митрополитом Владимиром Сабоданом, который был игуменом. Я помню по крайней мере три посещения владыки Антония Сурожского этого дома.

Да, это потрясающе.

И я ощущаю себя в этом отношении что — ну человек, который не ответил в общем-то по-настоящему на то, что Господь предоставил. Вот, наверно, самое основное сожаление, да.

Очень интересно.

Потому что это была среда обитания, а я ничего практически не спрашивал, не вопрошал. Ну да, наверно, это было до 14, до 16 лет. Потом переехали из этого дома, и немножечко что-то изменилось. Но, все равно вот это вот, у меня нету ответа того, который должен был бы быть.

ВЕРА

В статье «Жизненность предания» вы говорите, пишете: «Наверно, путь человека к Богу начинается чаще всего с несогласия, неприятия того, что творится вокруг». А скажите, пожалуйста, а вы часто встречали людей, у которых вот этот путь к Богу начинался не с того, о чем вы говорите, а, скажем, с благодарности к Богу? Вот в своем пастырском опыте часто встречали таких?

Ну, наверно, все-таки это скорее та, первая среда. Новая среда все-таки встрёхнутая такая, хорошо, хорошо встрёхнутая среда.

Вот она - та, про которую вы написали, да?

Да, да. А там были люди, которые, что называется, вот они в этом жили и этим жили. Это исповедники, конечно, в конце концов, включая того же владыку Ермогена Голубева, который тоже был.

Ну они жили потому, что они в детстве...

Да.

…были воспитаны. Поэтому, да?

Наверно, так. А вот так, чтобы от какой-то незыблемой радости приходили ко Христу, я не помню такого.

У меня, понимаете, у меня этот вопрос очень такой предметный. Мой дорогой учитель Юрий Павлович Вяземский, вот он мне когда рассказывал, как он пришел к Богу, он сказал, что у него первым движением было, после там очередной тяжелой жизненной ситуации, понимание того, что он кому-то должен сказать «спасибо» вот за то, что он опять спасен, да. Вот у меня с этим собственно вопрос и связан. Вот попадались ли вам такие люди?

Ну вы же говорите про пастырскую деятельность, наверное. В пастырской деятельности всегда проблемные какие-то люди приходят. Наверно, так. А вот людей, которые рванули, начиная с 1988, ну вот с 90 даже скорее.

Да.

Года, наверное, все-таки с 90- года которые рванули в Церковь и наполнили Церковь, там, наверное, радостных было людей много.

А вот почему, я все-таки к благодарности хочу сейчас вернуться, почему так важно быть благодарным? Вот мы читаем в Священном Писании: «За все благодарите». Вот мы сейчас живем в тяжелейшей ситуации, когда люди в страхе, не понимают, что происходит, боятся будущего. Не так давно мы, может быть, в меньших масштабах, но переживали подобные чувства в связи с пандемией. Вот человеку в этой ситуации за что Бога благодарить?

Вы знаете, я всегда вспоминаю прежде всего слова Анафоры: «Ты от небытия в бытие нас явилось, и от падшего оставила все паки». Ты нас не бросил. И более того, Ты нам Царство даровал в будущем. Мы сейчас уже находимся в этом самом будущем Царстве благодаря литургии. И, конечно, вот сама Евхаристия — это, конечно, благодарение, прежде всего благодарение. Насколько это оценивают люди, стоящие в храме, ну по крайней мере я об этом пытаюсь проповедовать. А вот насколько это воспринимается, ну трудно, конечно, сказать. Ответить за другого не могу.

Тогда еще один вопрос возникает. Если даже мы не уверены, как это воспринимают те. Кто в храм уже пришел, да, если приходят к вам, а наверняка же много приходят людей, которые там вокруг храма или в первый раз зашли, вот а им как объяснить, за что благодарить? Или им пока не надо про это говорить?

Нет, конечно, за жизнь, это прежде всего. Это дар, великий дар. Другое дело, что бывает, что такие приходят, которым не хочется и за жизнь-то благодарить. Вот с с этими сложнее. Но наверно, все-таки правильно поставленный вопрос предполагает верно положенный ответ. И вот эта вот система разговора с человеком, когда, в общем-то, он немножечко встряхивается неожиданной встречей с Богом. Ведь, в общем-то, что, у нас нету верующих людей? У нас все люди знают в храме, в Церкви, что Бог есть. Это немножечко другая характеристика. Это уже какая-то встреча произошла. Она произошла, может быть в маленьком каком-то масштабе, незначительном, но все равно. Вот для меня сам факт переступания человеком порога храма, он всегда означает: ну вот он, он не в магазин пришел в любом случае, он пришел не в театр, ни куда, он пришел. И трепет внутренний в любом случае всегда присутствует. Это отличает саму вот эту дверь храма, когда ее преодолеваешь. Это благоговение внутреннее, оно есть всегда практически.

А скажите, пожалуйста, если вернуться к этой мысли о том, то путь часто начинается с несогласия, неприятия того, что творится вокруг. А вот в вашем этом удивительном детстве, вот в этой среде, о которой вы сейчас с такой любовью говорили, а там было место вашему в какой-то момент несогласию, неприятию, жестким вопросам туда?

Наверно, мне в этом отношении очень повезло. Не знаю, я, во-первых, патологически счастливый человек.

Это хорошо.

Да. И на вопрос обычно: как дела, я отвечаю: «Как всегда великолепно. Но, скорее всего, еще лучше». А меня спрашивают: почему, а это как, я говорю: «А я даже представить себе не могу, как на самом деле все хорошо». И это на самом деле. Я думаю, что это касается любого человека, ну просто человек этого не знает. Я даже не представляю, насколько на самом деле хорошо все вокруг меня, не смотря на и боль, и на страдания, и чего только нет в жизни. Но это же… ну в принципе Божие присутствие, оно всегда есть. И как здесь не радоваться, я не знаю.

А вот, у меня еще, знаете, какая мысль мелькнула, тоже с помощью, кстати, некоторых моих гостей здесь, что отсутствие благодарности — это вот начало на пути к унынию. То есть обычно уныние связано с тем, что человек перестает благодарить. Вот что вы думаете по этому поводу?

Ну вообще-то уныние, для меня это просто-напросто неверие в Бога. Ну как вам сказать, какую Господь Бог имеет цель по отношению к вам, какую? Ну одинаковую: Он хочет вас спасти.

Спасти, да.

Какая у вас цель по отношению к самому себе?

Спастись.

Ваши цели совпадают?

Надеюсь, что да.

Нет, ну, ну мы это только что это обсудили уже.

Да.

Даже можно не надеется, ваши цели совпадают. Кто лучше знает как вас, простите меня, в Царство Небесное засунуть.

Да, ну мы почему-то не хотим не хотим засовываться туда всегда, вот проблема.

Проблема, ну да, наверно, она Адамова проблема.

Упираемся вот так вот все время, говорим: да, да, да, и, как Августин говорил: «Ну, потом».

Да, да.

«Очень хочу. Но потом».

Ну так, как блаженный Августин.

Да, да. (Смеются.)

Ну просто вот это доверие Богу. Нет доверия Богу, если я считаю, что что-то происходит в общем-то не так, что жизнь у меня как-то не складывается, значит, Бог меня не так ведет. Если Бог благ, то Он меня ведет всегда так. Если Он не благ. То, где у Боженьки хвостик. То есть я не в того бога верую принципиально. Это и есть, уныние — это всегда неверие Богу, в любом случае.

А бывает же, когда ты все разумом понимаешь, а вот на душе камень лежит. У вас не бывало такого?

Ну, наверно, какие-то моменты грусти большой-то бывали, я так полагаю. Мне очень нравится момент из романа Балашова «Бремя власти». Там ведь в общем-то, Иван Калита, который всеми силами собирает Россию, Русь вокруг, около, вокруг Москвы. Он человек верующий. У него прекрасный духовник Алексий Бяконтов. И вот приходит он утром в свою часовенку помолиться, и как там замечательно сказано: «Попенял Господу Богу, что, мол, мало, плохо помогает». поговорил, значит, и пошел дальше, пошел дальше трудиться. Попенять-то попенял, сказал, что-то недостаточно, хочется лучше. Но работать-то продолжил. Да я думаю, что все-таки мы упираемся потому, что ну как, как человек сам себя назвал? Homo sapiens. А я с этим категорически не согласен.

Почему?

А какая основная мысль канона покаянного, который повторяется там ну по крайней мере три раза абсолютно практически идентично, а так в разных вариациях до шести раз: «Безумне, окаянне человече». То есть, в общем-то, я перевел бы на русский язык эту фразу приблизительно так: человек, какой ты дурак, что ты грешишь. Ну я грешу, да, ну дурак. Ну по крайней мере, хотя бы согласиться с этим надо для начала. И тогда легче будет.

Легче, но тему первородного греха не снимает. Вот еще раз вернусь к тому, что мы проходим вот через время больших испытаний, и для подавляющего большинства, ну или для многих наших современников это испытание несопоставимо с тем, что было в жизни раньше: и пандемия, и сейчас вот трагическая ситуация с нашими близкими соседями и братьями. Скажите, пожалуйста, а вот на эти ситуации, на эти последние годы жизни как отреагировала ваша вера?

Ну если только укрепилась, и никак иначе. Бог как вел меня и мою Родину, так Он ее ведет и продолжает вести. Я не помню какому министру царскому принадлежат эти слова: «У России только одно преимущество над всеми остальными народами — ею управляет непосредственно Сам Господь Бог. Если это не так, то вообще непонятно как она существует».

В: Опять же может быть из вашего пастырского опыта, личного, вот личные реакции на вот все эти пандемии и нынешнюю ситуацию, да, что-то, что-то вот…

Ну с пандемией у меня связан только один анекдот. Великий, великий, но участником которого я сам стал лично.

Ну опять-таки вот ну я же самый умный, я же понимаю, что пандемия сгущается и сейчас, в общем-то, закроют все. А закроют все, значит, соответственно, надо будет каким-то образом продолжать службу. И я взял шесть человек вместе с собой, думаю: сейчас мы закроемся в храме, и там, соответственно, контактов никаких нет, и мы будем спокойно служить в Страстную и на Пасхальную седмицу, как положено.

Да.

Ну так как я самый умный, я, естественно, чего-то не досчитался. И карантин назначили на неделю позже. Ну и за эту неделю я успел заразиться. И все вместе.

Все вместе.

И мы там просто прекрасно проболели.

Да, это, это хороший, хороший анекдот. А скажите, пожалуйста, еще в одном тексте вашем есть такие слова, что «православный человек сталкивается с проблемой, принять которую он никак не может. Его никогда не устроит то, что люди, рядом с которыми так или иначе проходят его дни, не воспринимают Церкви Божией». Вот это «никогда не устроит» — это про что?

Ну как, вообще, в общем-то, это, наверное, вопль Ноя, по большому счету. Ной-то почему так долго строил свой ковчег, 100 лет? Он ходил и проповедовал, и звал, и звал. И кончилось это тем, что все равно только скоты пришли, и больше никого. Устраивало ли это Ноя? Нет, он просто-напросто смирился с Божиим промыслом и больше ничего. И он взял своих детей, их жен, ну и дальше мы с вами опять-таки существуем после этого, благодаря этому самому усилию Ноя, вере Ноя. Но наверно, скорбь его по поводу того, что никто не отозвался, велика. И у меня точно такая же есть скорбь, когда кричишь, кричишь, а люди, в общем-то, не приходят в храм Божий. Как-то я помню, тоже опять-таки немножко анекдотичная ситуация. Мой отец — отец Владимир Тимаков — отслужил молебен, прочитал благодарственное Евангелие, которое читается при этом. Вот приходит и говорит: «Да, — говорит, —не 10 ли очистишися, да 9 где?» Я говорю: «Батюшка, 10 % пришли, 10 %». У нас, тогда я служил в Гольяново, храм вмещает ну человек 400 спокойно, в принципе до 700. В нем в лучшем случае 200. В Гольяново 300 тысяч. Ну считай дальше какой процент. Там 0,1 %, которые пришли. Так что у Христа был очень, очень хороший результат.

Да.

10 % — это тоже не надо забывать. И у нас сейчас нету 10 % тех, которые приходят в храм Божий. Скорбь? Скорбь. Жалко? Жалко. Жалко, потому что люди не слышат. В Церкви все-таки действительно очень радостно и глубоко радостно. То ли мы не умеем передать эту радость — священники, прихожане, то ли еще что-то. И наверно, один из самых страшных упреков Церкви в XX веке, что перестали радоваться православные. Вот в этом отношении все-таки вот что Николо-Кузнецкий храм, что вот Гольяновский храм, в котором я служил.

Да.

Это, они всегда были переполнены радостью.

Батюшка, ну вот все-таки вот интересно, вы, и говоря про Ноя, сказали «смирился», да. Нет ли вот в этой позиции, которая в вашей статье упоминается, к которой я обратился, все-таки какого-то элемента несмирения, да? То есть, с одной стороны, я прекрасно понимаю о чем вы говорите. Ну нельзя не переживать, когда люди игнорируют то, что игнорировать невозможно: Христа и Его Церковь. А с другой стороны, ну вот в прямом смысле несмирение. А почему мы думаем, да, что должно быть там 50 %.

Нет, мы...

Я, может быть, заостряю специально.

Вы неправильно думаете.

Неправильно.

Не 50 %, должно быть 100 %.

100 %.

Да. И никак иначе.

НАДЕЖДА

Хорошо. Мы как-то вот органично подошли к теме «Надежда». А вот уныние, в моем понимании — такой прямой антоним надежды, вот вам лично это знакомое чувство?

Пожалуй, что практически нет.

Практически нет.

Грусть, может быть, да. А вот чтобы уныние, я не помню такого за собой. Может быть я, конечно, что-то забыл и очень легко отхожу от всего. Ну, наверно, да, наверно, простите меня, рылом об стол, конечно, стукался. И чего только не было в жизни. Ну довольно быстро проходит. Меня это успокаивает, когда я знаю, что все равно все в руке Божией. То есть вообще-то для меня православие – это безоговорочная вера в Промысел Божий. Безоговорочная, все.

А что это значит?

Ну он лучше знает, чем я, априори. И навсегда, и в любой момент жизни моей.

А это что значит? Вот что бы не случилось или что? Вот как?

Что бы не случилось, да.

А это же так, так можно все, что угодно, и себя оправдать.

Себя то оправдать не надо. Ты делай то, что ты можешь делать всегда. А вот, ну наверно, тот пример, который мне как-то отец передал сам, сколько мальчишкой был, когда он это помнил. Это была такая деревенская еще жизнь. И возвращается с поля один из крестьян. А ему, естественно, первые доносчики кто? Мальчишки. Ну и значит: Иван, твой дом горит. Тот встал, перекрестился: «Что Господь ни делает, все к лучшему» — и дальше пошел. Ну через 2-3 года коллективизация, а он погорелец. Его не раскулачили. Вот момент просто-напросто. И конечно, я понимаю, это, наверно, это не решает вопроса гибели и смерти, в смысле смерти близких людей. Эта трагедия всегда великая, потому что, наверно, ну невозможно согласиться и принять смерть. Ведь сам апостол Павел говорит: «Последний враг истребится — смерть». И этого врага принимать ну никак нельзя нам, людям. Но когда вот это случается, в конце концов у нас все-таки есть жизнь вечная. И если бы ее не было, этой жизни вечной, смерть, конечно, была бы самой-самой страшной трагедией. И тогда бы мы, наверно, все, вслед за Геродотом, говорили, что «среди тварей дрожащих, которые бегают и прыгают в страхе, истина: в целой вселенной несчастнее нет человека». Потому что все звери бессмертны, они не знают, что они смертны, а человек знает, что он смертен. И если смерть непреложна, но ведь смерть-то не самое страшное в жизни.

Ну вот этот ваш пример, а точнее папы вашего пример замечательный, он ведь… это же не инструмент, да, это же не способ: вот, если у тебя горит дом, перекрестись и иди дальше, да. Это пример как раз-таки человека, который доверяет. Если у тебя этой веры внутри нет, ты хоть обкрестись, ты не будешь таким, как вот этот Иван, которому сказали. То есть это пример…

Ну это же, это же, это же норма.

…доверия Богу, но не руководство к действию. Вот что я пытаюсь сказать. Нет? То есть грубо говоря…

А почему, а почему не руководство к действию? Вот почему?

Потому что.

Потому, потому, что у меня внутри этого нету, да?

Да, да, да, да. Да.

Ну понятно, ну.

То есть, если внутри нет, то есть ты будешь: а что надо делать? А, надо перекреститься. Перекрестился и думаешь: может вот сейчас погаснет (смеются).

Нет, у него же не было того, что погаснет.

Не было.

Не было, что погаснет.

А у меня, а у меня будет.

Он просто принял ситуацию.

А у меня будет, скорее всего. Вот поэтому я, наверное, все-таки побегу тушить. Я вот к чему.

Нет, тушить- то можно. Одно другому не мешает.

Ага.

Ну при этом ну потушил, что потушил, то твое, что не потушил, то Господь взял. Ну как это жить, простите, старая такая еврейская шутка: «Господи, благодарю, что взял деньгами».

Да, да, да, очень, очень хорошая. Отче, а вот еще про уныние хочу вас спросить. А вам на исповеди часто люди признаются в том, что они унывают?

Да в общем-то почти не бывает другого. Ну точно процентов 70-80 людей приходит с унынием, и я их все время ругаю, что это неверие в Бога.

А вы соглашаетесь с тем, что у них уныние, или?.. Я все, знаете, может быть, слишком часто привожу этот анекдот, когда архимандрит один даме на исповеди сказал: «Уныние — это монашеское. У вас депрессия», да. То есть, грубо говоря, может быть, это не уныние.

А.

Я про, вот что такое уныние? Это большой масштаб грусти?

Депрессия — это все-таки психиатрия.

Как медицинского диагноза?

Да, это уже психиатрия. И здесь я достаточно часто просто-напросто отсылаю людей по назначению.

К специалисту.

Да.

К другому специалисту.

Нет, благо, нет, благо у меня есть такие контакты.

Да.

И слава Богу, люди в основном доверяют и идут, то есть не считают, что батюшка там сам что-то не то творит, и обычно слушаются. И ну кто-то там полежал там 2-3 месяца, вернулся, уже полегче стало. Ну когда невозможно без таблеток ничего сделать, по крайней мере я не вижу этой возможности. Вот сейчас современные психологи пытаются что-то придумать вместо таблеток. Я, честно говорю, не очень в это верю. Но это не моя, наверно, стезя. Поэтому когда я вижу депрессию, то это депрессия. А когда уныние, то это в общем-то, конечно, вариант все равно дури человеческой.

Хм.

Да. Ну это опять-таки: человек, какой ты дурак, что ты грешишь. Ты все-таки вспомни о Господе Боге, что Он ведет тебя, и Он знает, как лучше тебя доставить в Царство Небесное. Это не обязательно делать завтра, но ты по крайней мере сегодня-то Ему доверься.

То есть в принципе с помощью вот такого рассудочного подхода человек может вот ситуацию исправить, если он просто ну вот честно себе скажет.

Не всегда, но да. И он, конечно, в общем-то, окунается, опять встает, окунается, встает. Ну как с любым грехом, кстати. Что: «Авва, я пал». — «Встань». — «Авва, я снова пал». — «Опять встань». — «Авва, доколе это будет продолжаться?»— «Ну пока не будешь взят на Небо либо спасенным, либо осужденным». Грех, он и есть грех. С грехом бороться. Ну вот, да, я предлагаю вариант рассудочный. Ну естественно, мне абсолютное отсутствие память на лица и имена людей, я их не помню. Я человека запоминаю раза с пятидесятого. Поэтому я на исповеди всех поименно запоминаю, чтобы потом хотя бы частичку вынуть за человека. Ну чтобы это было продолжением неким Божьего действия в этом самом стремлении человека к преодолению. Что могу — объясняю. Голова, конечно, все-таки еще хороший инструмент у человека, несмотря на то, что он, как мы с вами выяснили, безумный и окаянный.

Отче, а вы на исповеди, у вас есть задача дать человеку надежду? Вот вам важно, чтобы он ушел с надеждой от вас?

А я вообще не знаю как без нее жить. И как другому, нет, и как другому не предложить это. Надежда — то, что… Ну а в чем она? Она в том, что Бог то с тобой.

Угу.

Ты-то от Него то не отказывайся. А если он с тобой, то дальше что? Ну дальше хочешь жни, а хочешь куй, Он-то все равно с тобой. (Смеются.)

Да, да.

Это же, это же как анекдот про зайца, который выходит и говорит: «Кто, кто хочет в морду?». Лис встает: «Я». — «Кто на нас с Мишей?»

Да, да, да, да, да. (Смеются.) Батюшка, а про ваш опыт врачебный хочу вас спросить, опыт реанимации и реанимации, которая не удалась, да. Скажите, пожалуйста, а вот, и у меня это в том числе и такой личный вопрос. Я, правда, у меня такая ситуация, немножко может быть для вас будет смешной. Я три там с копейками месяца работал санитаром реанимационной бригады, поэтому для меня фраза «Первая бригада — на вызов», она не книжная, так сказать, да. Вскакиваешь, бежишь, ну я носилки просто таскал. Вот у меня сестра просто врач, она надо мной все время смеется: «Ты, — говорит, — три месяца работал и тридцать лет рассказываешь про это». Вот. Ну все-таки вот первый опыт, вы же его помните, вы про это говорили, да, когда не удалось. Вот как в этой ситуации не потерять надежду?

Наверно, только одно: Бог дал — Бог взял. Ведь, в общем-то, даже и у Гомера — язычника — вот очень хорошо показано. Одиссей плывет между Сциллами, Харибдами, что только там не происходит, да, и вот рефрен, когда теряет своих спутников.

Да.

Погрустили о тех, кто ушел, и продолжили свой путь. Вот как-то у него настолько спокойно.

Угу.

Ну спокойно и естественно все протекает у Гомера: ушли — ушли. Конечно, здесь ведь в чем, наверно, особый смысл переживания: а ведь ты не помог, ты не сделал — для врача. Вот. Ну начинается анализ: а мог ли не мог. Ну и чаще всего все-таки приходишь к выводу, что не мог, ничего не получилось. То есть это воля Божия. И конечно, это помогает: раз воля Божия, Господь взял, так и взял. Я помню один совершенно для меня потрясающий момент. Когда я был, в кардиореанимации еще работал, и приходит дочка больной, которая лежит не в реанимации, а в палате. И она очень, очень ну расстроенная, зовет меня. Я прихожу, я вижу: человек, ну инфаркт и инфаркт, ну он и в Африке инфаркт, вроде все ничего. А она очень переживает, дочка. Ну по-видимому, какие-то внутренние связи с матерью особые, и я их тоже не могу не учитывать. И я спрашиваю у: «Как зовут-то?» Она мне говорит: «Фаина». А я — а это 31 мая. А это именины моей матери, которая Фаина. Я понимаю, что на именины Господь своих часто забирает. И я, несмотря на то, что увидел, что ну нету, в общем-то, таких оснований для того, чтобы особенно переживать, я взял ее в реанимацию. Ну она все равно ушла. И я ничего не сделал. Он просто медленно, медленно, довольно так вот в течении суток она ухудшилась, ухудшилась, ухудшилась. И в общем-то, я к тому моменту был, ну уже что-то понимал, понимающий в реанимации человек. Ну так вот как? Господь забрал. И слава Богу, что я взял ее в реанимацию. Я бы не смог смотреть в глаза девочке, если бы она умерла в палате. А результат один, да.

Батюшка, а вот этот ответ, который у верующего человека, у верующего врача здесь возникает, да: Бог дал — Бог взял, и, наверно, вы правы, другого и быть не может. А вот у неверующего врача это во что выливается?

А это надо спрашивать у неверующего врача. (смеются)

Это подготовленный ответ.

Нет, ни в коем случае, экспромт. (Смеются.) На ходу экспромт был. Нет, ну как.

Ну, наверно, у всех по-разному, да?

Ну, во-первых, конечно. Все-таки мы же выяснили, что нету неверующих врачей.

Да, да.

Это в любом случае неверующих людей нету. Другое дело — степень веры какая: вера в то, что Бог есть или вера в то, что Бога нету. Но а дальше все равно, может быть у них, ну у неверующих людей, какое-то понятие рока, наверно, заполняет это все.

Отче, у вас есть потрясающе интересная история про потерянный мобильный телефон, как святитель Николай, так сказать, помогал. И это интереснейший рассказ про силу молитвы, да, про доверие в данном случае.

Да то-то и оно, что я был самый неверующий. (Смеется.)

Да, вы были, а вы были самый неверующий, да. Такой самообличительный рассказ. Но тем не менее вот телефоны находились благополучно. У меня просто, как отталкиваясь от этого примера, от этого случая, я хочу спросить: а вот есть пределы надежды человеческой?

Нету. Потому, что пределом надежды является Царство Небесное. По той простой причине: больше другого предела нету. На что я, собственно, надеюсь. Я — грешник. Ну если я грешник, ну я вот грешник, да, ну в принципе за что Адама изгнали. Вообще, во-первых, что ему обещано было за грех, Адаму?

Смертью умрешь.

Смертью умрешь, смертью умрешь. То есть грех и смерть — это тождество. А куда он был изгнан из рая, куда?

В землю.

А рай был на Луне?

В плохую землю.

Да нет, есть только рай и ад. И для меня очень ценны слова большого поэта XX века Димитрия Кедрина, написанные в сорок втором году. То есть все равно это атеизм еще, глобальный атеизм в стране. «Скоро-скоро в поздний час заката, Как погаснет неба синева, Я закрою жадные когда-то, А тогда — потухшие глаза. И когда я стану перед Богом, Я скажу без трепета Ему: “Знаешь, Боже, зла я сделал много, А добра должно быть никому. Но смешно попасть мне к черту в руки, Чтобы он сварил меня в котле: Нет в аду такой кромешной муки, Что б не знал я горше — на земле!”» Это исповедь такая великая. То есть мы где живем-то? Мы живем в аду. Мы продолжаем там прекрасно жить. Другое дело, что есть Церковь. Есть замечательнейшее определение рая, вернее ада, данное Достоевским устами Зосимы, который спрессован с Амвросия Оптинского: «Что есть ад? Разумею, что это невозможность больше любить». Вот ад. Вот да, вот тут уже: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Поэтому я пока еще окончательно не там, то у меня надежда всегда есть, что меня господь все-таки вытащит из этого самого ада. Ведь зачем Христос-то в мир пришел, для чего? Цель у Него какая? У Него простая цель. У Него цель — умереть. Мы рождаемся для того, чтобы жить, а Он рождается для того, чтобы умереть. Это вообще в Евангелии красной нитью проходит постоянно.

Умереть, чтобы воскреснуть. Иначе.

Нет, я ограничиваюсь, вот не забегая вперед. Для чего Ему нужно умереть? А для того, чтобы попасть туда, где я нахожусь.

Туда, откуда нас надо вытаскивать.

Потому, что это царство сатаны. И там необходимо, там, где Его, кого, кого, а Бога там не ждут. Ведь сатана-то, который вопрошает Христа во время искушений, он обращается к нему как: «Если Ты Сын Божий». То есть он прекрасно знает, что это Сын Божий, но он при этом не знает, что это сам Бог. Это никто не знает. Ни единый еврей этого не знает того времени, что по земле ходит Человек. Это невозможно еврейскому сознанию просто помыслить само по себе. И Христос пользуется вот этой своей, как говорится, «удицей вочеловечевания», да, удицей вочеловечевания, как наживка на крючке Он оказывается в аду. И тогда сатана оказывается один на один не просто с Сыном Человеческим, не просто с Мессией, что он знал и так, он оказывается один на один с Богом, и тогда начинается нешуточная борьба. И она же ведь идет не час и не два, а часа 72 как минимум. Понимаете, это борьба, и мы поем в тропаре: «Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, / тогда ад умертвил еси блистанием Божества». Вот это свет Христов, который всю мерзость ада прожигает буквально. Вот Он для этого и пришел — для того, чтобы туда спуститься, чтоб там воевать, чтоб там. Но за кем? За мной ведь, понимаете. Вот. И надежда-то какая? Великолепные слова Клайва Стейплза Льюиса: «Врата ада запираются изнутри».

Изнутри, да.

А я их понимаю так: хочешь — открой. Вот проблема заключается в том: захочу или не захочу. Ведь это ответ всей, всей, всей моей жизни. Если я сумею протянуть в ответ руку Христу, то да. Но ведь там же ведь еще, если вспомнить икону Воскресения Христова, которая называется «Сошествие во ад».

Во ад, да.

То там на коленках у Люцифера маленькая-маленькая фигурка Иуды с кошельком. Ему там очень уютно. Он не протягивает в ответ руку. Это не просто Иуда, это скорее просто предатель Христов, да, который не хочет быть с Ним. И наверно, мысль Алексея Ильича Осипова о том, что ад — это благо для великого грешника какого-то, потому что он не сможет вытерпеть свет, свет Христов. Что, собственно говоря, Церковь, к чему она ведет человека? Она учит его благоговению. Благоговению, то есть я понимаю слово «говение» как стояние в тишине — благое стояние в тишине, стояние в тишине перед Христом. Здесь мы учимся. И тогда я готов, может быть, буду встретить Христа и там, и там Ему, узнаю, во-первых, а во-вторых, я протяну Ему руку, если я сумел вот это воспринять от Церкви. Церковь спасительна.

А вам жалко Иуду? Ну так, по-человечески просто.

Не те, не те эмоции: жалко- не жалко.

А какие у вас вызывает он эмоции?

Ну грусть, конечно, есть. Вот грусть по его поводу, да. Он же ведь, ну это человек действительно вот перемудрил, перемудрил в своем понимании. Он почему Христа-то предает, собственно говоря? Потому, что это считает, что это пусковой момент для того, чтобы он пошел с шашкой на всех римлян, а так, как Он Мессия Божий, то Ему достаточно два раза махнуть этой шашкой.

И никого не останется.

И все римляне, да, и все. И он станет премьер-министром. Ну не премьер-министром, хотя бы министром финансов.

Финансов.

Да, как минимум. И он же, его Христос то, как бы поощряет, с его точки зрения: иди делай скорее. А вы помните, у Достоевского в «Карамазовых» есть очень похожий момент, когда Смердяков подходит к Ивану Карамазову: «А не поехать ли тебе в Чермашню».

Да, да, да, да, да.

И в конечном итоге Иван говорит: «А пожалуй я поеду в Чермашню». И это, и Смердяков воспринимает как карт-бланш.

Он потом возвращается.

Не, карт-бланш.

Да.

Значит, Иван разрешил убить отца.

Там уже почти Порфирий Петрович потом возникает: «Ну вы же и убили-съ.». А он говорит: «Так вы же мне, вы же, так сказать и…» А когда Иуда предает, больше предает Христа: когда говорит о Нем или когда идет и кончает жизнь самоубийством?

Наверно, последнее. Потому, что это отчаяние. Это он уже Бога предает окончательно и бесповоротно, ему не нужен Бог. Ну это самый страшный же ведь грех — отчаяние. Страшнее ведь нет ничего. Говорят: хула на Духа Святаго, а это и есть хула на Духа Святаго. Что такое хула на Духа Святаго? Я ее понимаю так, что это прекращение возможности покаяния. Ведь пока могу каяться, я могу повернуться, я могу встать опять рядом с Христом. Вы говорите: «Жалко мне Иуду или нет?» Вообще-то так, а почему, кто говорит, что я не могу на его месте-то оказаться. А я этого не знаю. Это ответ всей моей жизни. Я священник, который проповедую, проповедую и проповедую. Но,грех отличается тем, что он просто-напросто корежит душу человека. А я человек грешный. И если душа моя будет такая искореженная, то я Христа просто-напросто в раю то не узнаю. Или Он мне будет, простите меня, противен. Мне будет больно смотреть на него настолько, что я: нет, нет, нет, вот лучше на этих коленочках посижу. «Врата ада запираются изнутри». Как это будет, не знаю. Там проблема «Сталкера», фильма, когда: вот войти в эту дверь или не войти? А вот, а кто я-то? Не хочу говорить, что я вот… ну если я скажу, что, если я протяну руку Христу, значит, я буду говорить: я — святой. Ну простите меня, это же глупо. Я хочу протянуть руку Христу, да, я хочу. Получится или нет, не знаю.

ТЕРПЕНИЕ

Вы сегодня уже упомянули про жизнь вот в двух таких...

Средах.

В двух средах, да, и про то, что до девятого класса практически никто не знал о том, что вы верующий человек, из какой вы семьи. А в этой ситуации, когда вот не знали, что вам было сложнее всего терпеть, находясь вот в этой среде, другой?

А наверно, все равно я в этой среде, конечно, себя достаточно комфортно чувствовал.

Да?

Достаточно, при том при всем, да, ну были какие-то условности. Ведь в общем-то, ну наверно, сложный момент самый был, наверно, когда шли антирелигиозные разговоры, вот, и приходилось так или иначе как-то вот, не то, чтобы участвовать, а может даже и участвовать. Ну поддакивать — не поддакивать, простите, сейчас уже не очень хорошо помню вот это.

Не будем на себя наговаривать.

Да, нет, вот было или нет, да. С другой стороны, в общем-то, в классе был некий полюс, такой вот конкретный антирелигиозности в виде самого лучшего ученика класса Гали Нейфильд, потрясающая журналистка, она погибла на пожаре, вертолет туда свалился. Она была умнейшей девочкой, умнейшей. Но она была вот из тех, кто категорически веру не приемлет и, наверно, Христа ненавидит. Вот, наверно, из таких людей. Такой же человек был, наверно, на скорой помощи, звали его Коля Шехтман, врач на скорой помощи, которого назвали Колей в честь дедушки Наума, на букву «Н». ну вот. И потом он, просто я помню его оскал по поводу Христа, и вот: вот только мы Его напороли, мол, иудейское такое сознание неприятия Христа. Ну, а с другой стороны, а как? Если ты принимаешь Христа, то перестаешь быть иудеем. Вот это вот, я это- то понимаю. Но вот в школе полюс был. И как раз это был, наверно, в школе, когда Достоевского-то и проходили, Раскольникова. И вот это вот разделение класса на два полюса, а я был далеко не лучшим учеником в классе, но в любом случае, наверно, возглавил вот эту вот большую-большую группировку, которая, наверно, через Евангелие воспринимала Христа, хотя она этого и не знала. Это ну я-то знал, что это через Евангелие, они не знали. А Галя Нейфильд, она руководила, наверно, второй вот группировкой, и там было очень немного людей. Но мы, это что называется, ор был и крик. Это было вместе с тем и радостно, и кто кого там уж победил, я не знаю, ну, по-моему, все-таки наше большинство одолело.

А вам не хотелось сказать в какой-то момент? Ну вот ну все-таки там ладно детство, ну вот все там, там уже шестой, седьмой, восьмой класс. Или это у меня немножко такое далекое от реальности представление?

Наверно, далекое. Нет, я не мечтал об этом. Мне вполне было комфортно, что они не знают этого. И как раз вскрылось это благодаря директору школы, которая при ком-то это успела высказать. Тогда я смотрю: люди пришли после того, как их вызывали к директору, и вдруг шепоток, шепоток, шепоток. Ну я сразу понял, что к чему.

О чем речь.

О чем речь, да. Приняли все совершенно спокойно как-то. Вот никаких не было ни конфронтаций, ничего. Так что может быть и. Наверно, если бы сразу было сказано, было бы может быть чуть комфортнее жить, а там, кто его знает. Потому, что вот дети, они все-таки бывают и жестокие.

Жестокие.

Как что, начинают самое-самое вот такое, вот самое больное трогать.

А ваш опыт и профессиональный, и жизненный, он очень разный. Вот если попытаться взглянуть на вот эти различные опыты, какой из них более всего способствовал обретению терпения?

Во-первых, кто вам сказал, что я его обрел? (Смеются.) Это раз. Наверно, все равно рассудочный опыт. Рассудочный опыт.

То есть опыт рефлексии над происходящим или что?

Ну да, наверно, так.

Не реанимация, не, не?

Нет, здесь, здесь, наверно, идея, я все-таки анестезиолог в конечном итоге, я: скорая помощь, там кардиореанимация, потом анестезиология и реаниматология, причем преимущественно анестезиология. То есть я боролся с болью. Но чем больше в общем-то думаешь и размышляешь о том: а боль нужна. Боль человеку очень нужна.

Физическая?

Да. Любая, любая. Ну духовная, душевная боль, она еще хуже же ведь, чем физическая. И страшнее, и тяжелее — душевная боль. А физическая боль все равно человеку очень нужна. Ну начнем с того, что это в общем-то сигнальная система.

Это да.

Да, это самый такой банальный ответ, что называется. Но в другом, в смысле, что, если Христос не обошелся без боли. Ведь Его слова очень четкие: врата в Царство Небесное узкие. А я оброс грехом. И для того чтобы протиснуться в эти врата, створки этих ворот просто-на-просто срежут с меня все лишнее. Это без боли невозможно. Для Христа, ведь Он, почему Он вообще умирает, Христос-то? Грех есть смерть, а смерть есть ад. А Христос единый безгрешный. Он теоретически умереть не может. Он умирает потому, что Он берет мой грех на себя. А где Он это делает? Где Он берет мой грех на себя? В Иордане. Когда меня крестят, я стою на берегу Иордана. И я Ему свой грех отдаю, а Он его принимает. И вот сколько этих людей за — ну пока 2000 лет всего лишь навсего — отдали свои грехи Христу. Но ведь Он все их...

Все, да.

…пригвождает, ко кресту. И вот этот вот момент, через боль Он их с себя свалакивает, на крест перекладывает. Это боль страшная. Вот условие, условие расставание с грехом.

Священник не должен быть анестезиологом?

Должен.

До какой-то степени, если боль — это важно?

Я думаю, что до безграничности.

А как тогда примерить вот ваш тезис вот о том, что боль нужна, если священники...

О: Она ж уже есть.

Она уже есть?

Она уже есть. Ну без боли то, наверно, ко мне никто не придет, потому что в общем-то исповедь — это личный путь на Голгофу.

То есть вы исключаете ситуацию, когда вы все-таки пальцем в рану ткнете?

Наверно, нет, я не исключаю ее, потому что я медведь крепкий.

А, ну то есть косолапый.

Косолапый.

Хорошо, по-другому спрошу. Когда вы сознательно?

Нет, сознательно нет, конечно, ни в коем случае.

То есть священник в этом смысле анестезиолог стопроцентный.

Должен быть анестезиологом, да. Вы знаете, очень хороший момент, когда, я ведь заочно учился в семинарии, и очень хорошо помню, ну я был, может быть, одним из, да нет, наверно, не самым старшим, все равно мои ровесники, такие же, как и я, которые, в общем-то, фактически ничего не знали ни в службе, ни в чем. Ну читать по-славянски научились, и слава Тебе, Господи, и пошли в семинарию. И там уже был, в те времена еще допускалось: сначала получали люди сан, а потом они уже учились в семинариях. Я вот был один из таких. И я помню слова, вот ну собрались единомышленники все: студенты, священники, дьякона, просто какие-то пиджачники какие есть. И вот все обсуждаем, разговариваем. И вдруг один батюшка говорит: «Да наше дело-то сопли вытирать». Так хорошо сказал, что я никогда это не забуду: «Наше дело- сопли вытирать». Другое дело, что я это может быть не очень умею делать, может быть.

Вы ведь говорите это сейчас не абстрактно и не обучающе, а очень лично. Вы помните, когда вот ваш личный опыты боли был самым большим?

Самый опыт большой, наверно, душевная боль. Такие сильные боли были, ну наверно, связанные с болезнью только что родившегося сына. Маленький комочек такой — и вдруг он начинает превращаться в маленький синячок. И… ну врач, какое-то образование, я начинаю то, что никогда не делал — листать книжки медицинские. Я не читал. Ну как это получилось, я понятия не имею. При этом я был, наверно, не очень плохим врачом, вот, а здесь начал листать, листать, листать. И такое понятие — дифдиагноз: это что, из чего. Ну и там 3 проблемы возникают, там, в частности, одно из этих проблем — лейкоз, да. Ну вот понимаете, вот эта внутренняя, вот такой комочек, что здесь сделаешь. Вот это да, это было очень больно внутри, очень больно. Наверно, это самое сильное, одна из самых сильных болей, которая была пережита. И я тогда просто-напросто схватился за Евангелие, и сделал, в общем-то, то, что, в общем-то, нельзя было, наверно, никогда делать православному, нормальному человеку по крайней мере, не то, чтобы гадать, ну я знаю, и не могу сказать, что я хорошо тогда знал Евангелие, я еще тогда был врачом просто скорой помощи, вот, и, нет, да. И начал значит листать, думаю: ну сейчас ну открою что-нибудь в Евангелии от Луки, на какое-нибудь чудо наткнусь, значит, все нормально. А я открыл Евангелие от Иоанна. Ну и первым делом, когда я его открыл, вот это Евангелие от Иоанна: ну да, мол, размечтался, мол, ага, пошло-поехало. А это как раз, в общем-то, разговор с Никодимом Христа, начало Его Евангелия от Иоанна. Господи, значит, и мысли роятся, роятся, роятся. Ну заканчивается, заканчивается это все тем, что подходит ко Христу сотник, и заканчивается словами: «Иди, сын твой здоров». И я совершенно четко понял, что: да, все, все нормально будет. Рака не было никакого крови. Проставили ему тромбоцитопеническую пурпуру, которой тоже на самом деле не было. Ну какая-то просто-напросто реакция иммунная была на все про все.

Отче, а можно это соединить с тем, о чем мы с вами в начале говорили, вот когда вы говорили о неизбежности приятия того, что происходит. Помните, я сказал, что это как-то очень рассудочно. Вот вы тогда как-то рассудком просто с этим смирились или? Вот на сколько?

Да я не смирился, я начал читать Евангелие.

Ну я просто.

Ну это образ молитвы прежде всего. А нет, ну вопрос: смирился бы, если бы что-то произошло.

Нет, грубо говоря, тот рецепт, который вы в начале предложили, вот если бы вам тогда его сказали, что: ну что ты переживаешь, вот...

Нет.

Или я утрирую вашу позицию?

Не, наверно, утрируете. В том плане, что нет, ты то делай все, что можешь, все, что от тебя зависит. И я отвез мальчика сначала все-таки в больницу.

Да.

Перво-наперво. Ну дурить до такой степени, наверно, православному человеку не надо, что мол: а, вот.

Дури, да знай меру, да.

Ну да.

Я хочу у вас спросить про модную сегодня тему выгорания, в том числе и выгорания священников. Тут как-то мы вот делимся, и священники делятся на тех, кто видит в этом серьезную, большую, реальную проблему, и на тех, кто считает, что это все вот такие придумки. Вот как вы относитесь к теме выгорания в принципе и к теме выгорания священников в частности?

Ну, наверно, это же строго относится непосредственно к человеку: выгорает он или не выгорает. Возможно это? Да, это возможно, наверно, возможно. Что, веры не хватает? Да, наверно, веры не хватает, это прежде всего. Может ли такое быть? Да, конечно, может такое быть, даже у священника. Я же говорю, что, ну наверно, самое основное у нашей веры — это безоговорочное принятие Промысла Божия. Вот. А я, вы правильно говорите, не могу, что-то не получается, что-то не срабатывает внутри человека. Какие слабины? Да просто здоровье не позволяет, например, вот. А он готов, наверно, своим интеллектом горы свернуть. Наверно, здесь выход был бы хороший в помине. Ведь что такое помин? Это самое, самое тупое, что есть в нашей Церкви: Ивана, Марью. Ну чеховскую «Канитель» в конце концов вспомните, это же прекрасная вещь там, да: «Да как же так, давно помер, а ты все». И у меня такое бывает: бам, бам, бам — ой, новопреставленного за здравие, да. Ну и так далее.

Что-то хуже, когда наоборот.

Да, да ничего особенного, абсолютно. У Бога все живы. Никакого значения не имеет, если это не нарочито, не специально. А так, ну, ну Господи, ну по, ну получилось, так получилось, Ты его все равно знаешь, ну ничего страшного. А этот помин, у нас же, у меня мой предшественник отец Леонид Кузьминов, это фантастическая, конечно, личность была, просто фантастическая, он: «А вот сегодня память отца Петра такого-то. А вот его матушки именины такого-то. А вот этот вот умер тогда-то». И это, и ты с ним стоишь, просто на перекрестке встретился, и он всех, всех, они у него все в голове. Я же говорю, что я не помню людей. И для меня это выход такой хороший, когда ну вот сначала вечерняя служба, потом исповедь обычно идет или в процессе даже начинается вечерней службы. Ну все закончилось, все, тогда идешь и просто-напросто поминаешь из своего синода вот этих вот. Иногда: ой, а этого я знаю (смеются), а этого я помню.

Радость.

А вот этот то-то попросил. И конечно, при всей своей тупости вот этого дела, да, я понимаю, что это самое главное, что мы можем сделать. Потому что они ложатся рядом с агнцем, рядом с агнцем на жертвеннике, на дискосе. Вы знаете, есть у меня образ такой, тоже хороший, по-моему, очень хороший: Верещагин «Апофеоз войны». Груда черепов. Ведь то, что у нас на дискосе вокруг агнца — это апофеоз бессмертия. Вот точно такой же конус. Эти крошечки, которые вполне, вполне вот похоже все в этой вот изобразительной линии на это. И они все около Христа. И это что, и я, я вот это своей всего лишь навсего тупостью это сделал. Разве это ну не радость какая-то такая, которая дает понять, что при всей своей никчемности я могу что-то принести. Да, у меня ноги, положим, больные. Ну в конце концов принеси табуретку в алтарь, сядь на ней и ковыряй просфорки.

Хороший образ.

ПРОЩЕНИЕ

Когда вы исповедуете, вы стоите со стороны Бога или со стороны человека?

Наверно, со стороны человека, хотя это не совсем правильно. Ведь там же…

Может быть посередине, я не знаю.

Нет, «там, где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них». То есть это условие присутствия Божия. Нас двое, между нами Христос. Конечно, со стороны человека. Я ему пытаюсь всеми силами помочь. Богу мне помогать не надо.

Я имел в виду, может быть, опять же это не очень богословски корректно, вы вот с сожалением смотрите на человека больше или вы, как один батюшка мне сказал: «Вот пришел человек, ему страшно. Я беру его за руку и вместе с ним подхожу к Богу». Вот вам что ближе?

Ну это великий подвижник. Я не такой. В общем-то, опять-таки вот этот, наверно, принцип какого-то, какой-то рассудочности, который во мне, наверно, ну и цинизма медицинского, простите меня, уж что есть, что приобрел в жизни, то приобрел в жизни. Я, вы говорите, вот сейчас вспомнил, что вы сказали: ковыряю я или не ковыряю пальцем. Ну я издеваюсь иногда над, над прихожанами в каком плане.

Ну по-хорошему же.

По-хорошему. Я надеюсь, что по-хорошему, да. Я очень надеюсь, что по-хорошему.

Надо у них спросить.

Так, чтобы в конце концов он над собой посмеялся. Ну когда я готов отказаться от греха? Когда он мне безумно противен или когда я сам смешон себе во грехе. И вот этот, наверно, момент: ну что ты делаешь-то, ну что ты творишь-то, ну, ну ведь это же элементарно, Ватсон, ну вот всё (смеются). И просите меня, смех у меня на исповеди очень часто, и прости, Господи, но это так. Ну вот я думаю, что это хорошая.

Многие к вам пойдут после этой программы, я думаю.

Я не знаю. Ну кто, тот, кто пришел, не часто отказываются (смеются), единственное, что могу сказать. Нет, здесь же ведь, да, ведь эта издевка не, я надеюсь, что не унижение. Ведь унижать человека нельзя. Вот. А так вот, ну я думаю: безумне, окаянне человече. Вот это задача — мне показать это человеку безумие. А если я понимаю, что я безумен, то я, наверно, могу что-то, в общем-то, предпринять обратное.

Батюшка, а не получается здесь вот — опять же поправьте меня, если это не так, — вот как мне представляется, ну гипотетически, идеальная исповедь — это исповедь, на которой священник произносит разрешительную молитву. Мы приходим поговорить, да. И когда вот священник вступает в эти разговоры, ну потому что надо как-то утешить, ободрить, может, посмеяться. А не получается, что вы, священники в другую сторону уводите, да?

Может быть такое, трудно сказать. Это же ведь там только узнаю: увожу или не увожу. Но ведь мы с кем имеем дело-то, собственно говоря, чаще всего. Люди, люди с улицы пришли, которые в этом вообще ничего не понимают. И если я ему ничего не объясню в этот момент, то ну, в общем-то, он, простите меня, как был тупым, так он тупым и уйдет. Ну ничего не знают люди. Евангелие вообще не знают люди. Ну он просто пришел в храм Божий. Вот. И с ним надо начать этот разговор, и как-то его поставить перед Христом. Вот реально задача, да, моя задача — поставить его перед Христом, конечно, каким образом.

А вот как раз про это у меня был вопрос. Вот эти слова: «Се, чадо, Христос невидимо стоит пред тобою». Правильно я вас слышу, что, во-первых, это задача, чтобы человек это понял, да. И обычно мы говорим: ты исповедуешься не священнику, ты исповедуешься Богу, вот священник произносит эти слова. И тут акцент делается на том, что: ну не стесняйся, потому что ты не батюшке говоришь. На самом деле это намного страшнее, да. Ты перед Богом сейчас стоишь. А насколько, как вам кажется, человек, вот приходящий к вам сегодня, вот эти вот «мы тупые», осознаем: «Се, чадо, Христос невидимо стоит пред тобою»? Вы часто встречаете вот это понимание человека, где он сейчас находится, перед Кем?

Да вы знаете, внутрь-то все равно не заглянешь, как на самом деле ощущает себя человек. Задача в принципе священника — все-таки попробовать это объяснить. Почему и разговоров так много. Объясняю, объясняю. Мне бы, наверно, было бы важно прежде всего объяснить человеку, что он сам создан по образу Божию, и это очень частая тема беседы: «Вот ты в курсе что ты создан по образу Божию?» — «Да». — «А как образ по-гречески?» Ну чаще всего ответ: «Не знаю». — «Знаешь». — «Да нет, не знаю».

Посмотри вокруг, да.

«Вот смотри, вокруг что?» Показываю на иконостас: «Вот это что?» — «Образа». — «Как называются?» — «Иконы». — «А говоришь: не знаю. Ты по образу Божию создан?» — «Да». — «Значит, ты являешься иконой Христовой». И вот этот вот момент, наверно, он очень часто бывает неожиданным для человека. Ну во всяком случае, очень многие так как-то вздрагивают: «Икона Христова, да нет». — «Что, у Бога ничего не получилось? Как, Он же создавал». — «Ну да, тогда икона». — «Икона — это сокровище?» — «Ну да, сокровище». — «Представляешь, сколько даров Господь тебе отсыпал в твоей жизни, когда тебя призвал к жизни. Много?» — «Много». — «Нет, — говорю, — не много. Безмерно. Безмерно. Представляешь, какое ты сокровище?» — «Да, представляю». — « Ну как же ты представляешь безмерное?» Вот это вот, с этого в любом случае очень частое начало диалога с приходящим человеком, который, во-первых, все-таки смотрит, ну оценивает себя как, ну дары Божии, которые, призыв Божий, смотрение Божие по отношению к нему, и что он является вот этой самой нереставрированной иконой. Икона бывает реставрированной, бывает нереставрированной. И Солоухин называл такие иконы черными досками.

Черными досками.

Да. И вот мы с тобой эти черные доски и есть, как я, так и ты. Ну вот когда опытному реставратору такую вот черную доску приносят, он же смотрит на нее и говорит: «Ой, какая красота!»

Красота, да.

А мы с тобой там не фига не видим, прости меня. Ничего не видим, да. А когда к Серафиму Саровскому приходили вот такие безобразники, как я и ты, он же встречал нас со словами: «Радость моя».

Радость моя.

«Господь посетил тебя.». Вот это вот, то есть есть за что бороться. Ты тот, за которого можно побороться. И от тебя слишком много зависит.

А священнику сложно сохранить это же самое чувство, произнося слова: «Се, чадо, Христос невидимо стоит пред тобой», и понимать, что вот он свидетель при разговоре человека со Христом? Не формулу такую: а, ну это понятно, там это такое, там это, там это, там этому это скажу, этому это.

Вы имеете в виду трепет?

Ну, наверное.

Наверно, трепет.

Ну то, что вот вы сейчас так замечательно говорили, вы пытаетесь пробудить в том, кто стоит там. Но пробудить это можно тогда, как мне кажется, да, я с той стороны никогда не был, когда ты сам это чувствуешь и живо переживаешь.

Наверно, лучше всего все-таки это переживается на Анафоре, на Евхаристическом каноне, вот это, наверно, лучше всего переживается. Здесь ты весь направлен, по крайней мере я про себя, я весь направлен на него. И наверно, опять-таки корчить из себя какого-то там жуткого праведника мне бы не хотелось. Вот. И поэтому я говорю, что здесь вот на него направлен. Мне важнее его пробудить. А сомнений в том, что здесь Христос стоит принципиальных у меня нету. Ощущаю ли я Его присутствие? Ну, наверно, вот знаете, это бывает в зависимости от ответа человека, вот это вот, наверно, да. Вот когда есть ответ его, тогда ты понимаешь: Господи, ну ведь это же не я, это Ты и он. И таких случаев, конечно, очень немного в жизни, когда вот слышно, как человек стоит. Великолепный такой момент был у меня в жизни, до сих пор вот это один из самых, наверно, значимых, когда меня, я был в Гольяново, вдруг звонят и просят пойти поисповедовать ну чуть ли не члена ЦК КПСС. «Батюшка, что делать?» Я говорю: «Ну как что, надо поисповедовать и причастить». — «А он же умрет». Я говорю: «А что у него там?» — «У него рак в терминальной стадии». Простите меня, он и так умрет… И здесь я спрашиваю: «Ну спросите у него». Они боятся. Они же знают, что такое ЦК: «Он же сейчас это». Я говорю: «Ну чего, чего вы боитесь- то». И они тогда подходят, спрашивают: «Позвать священника?» — «Да, позват.». Все, приезжаю. Дары беру, еду. Ночью это, где-то в 11 часов было ночи. Вхожу в этот подъезд. Там тогда все под охраной. Поднимаюсь на этаж, встречают меня родственники. «Как зовут?» — «Юрий». — «Юрий или Георгий?» — «А мы не знаем». Ну ду-ду, ду-ду. Я говоришь: «А когда, когда родился, когда крестился».

Да.

Ну так вот.

Да.

Крещеный ведь, в общем-то, крещеный человек. Ну соответственно возраст уже солидный, «Скорее всего тогда, — я говорю, — наверно, Георгием». Ну я облачился, вхожу, и так еще издалека: «Раб Божий Георгий». — «Я». Ну все, контакт уже есть, в любом случае он отозвался на «раба Божьего». Ну: «Георгий». — «Я.». И вот дальше мы с ним начинаем разговаривать: «Ты когда-нибудь причащался?» Так как-то немножко съежился. «А, — говорит, — бабушка водила». Вы понимаете, это вот все. И дальше, как он говорил, что он там говорил, это было изнутри. И я понимаю, что здесь не при чем я, здесь Христос присутствует, Он эту принимает исповедь. Здесь все, контакт полный человека и Бога. Да, он ничего не понимает в христианстве и в православии. Но он, вот как этот самый благоразумный разбойник, на последнем моменте своем пошел, пошел, откликнулся. Ну что может быть еще дороже. Какое тут выгорание. (Смеется.)

Да. Тут выгорания никакого.

ЛЮБОВЬ

Вы не раз говорили о своих особых отношениях со святителем Николаем.

А если это любовь? (Смеются.)

Нет, вопрос другой. У человека может быть любимый святой?

А почему же нет? У Христа был любимый ученик? И вообще все отношения между людьми: святыми ли, не святыми ли, они всегда строго.

Несвятыми святыми.

Да, они всегда строго индивидуальны, и всегда есть какая-то иерархия отношений, это обязательно. Я вот, например Владимира Романовича очень люблю (смеются). Но есть люди, которых я люблю гораздо больше.

То есть это распространяется на отношения...

Конечно. Ну если, если у Христа был любимый ученик. Вообще, так вот: у Христа был любимый народ. А остальные то тоже были. Ну вот это был любимый народ. Но, в этом любимом народе у него было ну 12 человек особо приближенных, 70 чуть менее приближенных, да. Ну среди этих 12 все равно трое было еще, и еще один. А вот.

А в этой логике нелюбимые святые могут быть у человека?

Наверно, да. Наверно, подвиг юродства для меня далековат, далековат. Ну наверное, опять-таки по причине.

Интересно.

Этой вот рассудочности, собственной рассудочности.

Угу.

Хотя я понимаю, что, когда вот уже конкретно что-то касается, как один из юродивых бросался камнями в храм и целовал углы публичной избы, развратной избы. И потом в конце концов выяснилось, что ну вот в храме-то все бесы, выгнали бесов, они сидят вот здесь вот, не могут войти в храм. А здесь вот ангела выгнали. Вот он и целовал. Смысл все равно понятен в конечном итоге. Это просто для меня что-то не сразу схватывает. Вот. А как у других, у другого человека как устраивается, наверно, тоже есть свои. Главное, что если есть любимые, то, значит, другие мене любимые.

Логично. Вы говорили, что есть три вещи, ради которых человек может пожертвовать жизнью: это любовь, творчество и истина. И они все три главные. И даже, они как-то связаны, да.

Да.

А любовь без жертвы может быть?

Нет.

То есть нежертвенной любовь быть не может?

Нет, нет. Мне это все, в общем-то, опять-таки из моего любимого Пастернака: «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха и успех.». А цель любви? Ведь что такое «я тебя люблю»? Ну, наверно, я бы сформулировал это коротко: я хочу, чтобы тебе было хорошо. Более того, я хочу, чтобы тебе с каждым днем все было лучше и лучше, и лучше. Мы так не умеем. Мы чаще всего любим: я хочу, чтобы тебе было хорошо, — но только со мной. Я хочу, чтобы тебе было хорошо, — а что мне за это будет? Это уже не любовь. При чем апофеозом любви, наверно, является дружба. И финал Христа: «Вы други Мои», хотя перед этим: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга». А это все-таки апофеоз такой глубокий еще, простите меня, равенство. Когда есть равенство, до такой степени равенство Бога и человека. Христос себя просто-напросто, ну вот до такой степени кенозис происходит, что вот предполагает равенство своих апостолов для Себя, единственное такое же отношение. Ну если Христос жертвует собою на кресте ради всех, ради каждого человека, ради меня, то я Ему... Почему это? Потому, что я Ему дорог, потому, что Он меня любит. Иначе это не получается ничего. Ну а иначе это, наверно, какой-то санаторий что ли.

Ну если без жертвы. Почему, собственно говоря, семейная жизнь сейчас не устаивается почти ни в каких слоях населения? Нету жертвенности, нету служения как такового. Все вот это вот: а что мне за это будет; а я недополучил. И в принципе развал любви начинается с того, что: я недополучил, а вот я-то отдал, а недополучил. И в общем-то, наверно, наверно, мы все недолюблены. Каждый человек недолюблен. Потому что любовь имеет природу Божественную, и если я отдаю, то я отдаю Божественную, а получаю взамен только человеческую, понимаете. Это всегда ножницы. Я ощущаю, что я слишком недополучил. Пока я сам эти ножницы не сломаю, наверно, ничего не получится. И для меня, наверно, самый изумительный пример — это пример Наполеона. Это прагматик из прагматиков. Великолепнейший артиллерийский генерал, который перевернул всю военную стратегию того времени. И он подходит к Жозефине, этот прагматик: «Я вас люблю, а вы меня нет. Поэтому будьте моей женой. Потому что любить лучше, чем быть любимым». Это кто, это прагматик: «Любить лучше, чем быть любимым». Что у него там все равно внутри то происходило, у этого человека, у этого прагматика. Значит, он все-таки переставал в этот момент быть прагматиком и нашел что-то куда более важное и значимое в принципе в своей жизни.

А вы, вам приходилось эти слова говорить людям на исповеди или во время таких разговоров, с вашими прихожанами, когда: ой, там в семье все плохо, вы им говорили когда-нибудь: «Любить лучше, чем быть любимым»?

Да нередко, нередко.

И как люди реагируют на это?

Когда это услышишь, то другого то варианта вроде нет никакого. Ведь когда я люблю жизнь жительствует во мне. Это же… это другое состояние человека. Мы живем в аду. Но если ад — это невозможность больше любить, когда я люблю, то я не в аду. Просто в аду, потому что плохо любим, это да. Если бы мы хорошо любили, мы были в раю уже сейчас, здесь. И «Царство Небесное внутрь вас есть». Здесь начинается Рай, Царство Небесное.

А вот эта триада ваша: любовь, творчество и истина, три вещи, ради которых можно пожертвовать жизнь, и вы настаиваете, что они все три главные. Вот с любовью, истиной понятно. А почему творчество?

А ведь это же все основано, по крайней мере как я это понимаю, на восприятии Бога. Бог есть любовь — это определение, я думаю незыблемое. Бог есть истина — это определение незыблемое. И первое, что мы встречаем с вами в Священном Писании: «В начале Бог сотворил...» Бог есть Творец.

Творец, да.

Творец. Это, эти вещи, которые присущи человеку Я могу любить, я могу творить, я могу искать истину. Может ли это делать мой любимый пес, у меня большие сомнения, как бы я к этому псу или к этой кошке своей любимой не относился. Хотя вчера, простите, вот по телевизору увидел потрясающую передачу, когда ну из Коста-Рики какой-то вот мужчина обнимался с крокодилом. Да. И по-моему, ну он его спас от смерти, крокодила. И там.

Мужчина крокодила?

Мужчина, мужчина спас крокодила, да.

Ага.

Спас от смерти. И потом у них такая была дружба, неимовернейшая совершенно.

А закончилась, она не закончилась ужином?

Закончилась, к сожалению. Крокодил умер. Если бы умер вот фактически мужчина, я не знаю, как бы это было, потому что там ведь тоже крокодил, вот он может допускать, что вот этот- то выше меня, да, а все остальные все равно у него ниже. Это же как история со львом у нас, по-моему, была такая, когда умер хозяин льва, он, в общем-то, он стал, в общем-то, заявлять свои права и съел в конечном итоге всю семью.

Да.

Вот такая страшная трагедия была. Я не помню там сколько это лет назад было, давно еще, это советское время, по-моему.

Да, да, да, что-то, про что-то Африку там, да, я тоже смутно вспоминаю там какие-то дети, да.

Ну вот. Поэтому как было бы потом, не знаю, но здесь вот это вот, ну он ему чуть ли не голову в пасть клал. Во всяком случае пасть на свою голову крокодилью он клал вот в этом фильме. Поэтому что там, а что, любовь? Ну все-таки это не любовь, это, наверно, благодарность все равно, даже у крокодила. Благодарность, ну любовь, любовь — это все-таки слишком ну связана с самосознанием: я себя готов отдать — это вот условие любви. И творчество точно также: я же ведь не могу не творить, если меня что-то переполняет. Я просто иду и ну какой-нибудь там художник, ну простите меня, Ван Гог. Ну вот.

За Ван Гога? Прощаю.

Да, да, да, да, а что, ну аж это, аж ухо себе отрезал. Или, или да, могут быть какие-то, какие угодно перекосы. Ну вот ну не может не писать, не мазать, ничего, вот из него просто-напросто выливается, выливается, выливается фонтан. Она его переполняет, потому что это природа другая, природа Божественная как любви, как истины, так и творчества. Иона просто присуща человеку как созданному по образу Божию. Именно в этом смысле.

Как раз так вот подошли мы к финалу с вами. Батюшка, дорогой, в финале я вас, вот хочу вам предложить какую ситуацию, и попрошу поставить знак препинания по нашей традиции в предложении. Вы любите, сюжет такой у вас есть, иллюстрирующий закон парных случаев. Это вы и в интервью говорили, и в творчестве литературном у вас это есть. Вот два человека умирают внешне одинаково, срываются с высоты и погибают. При этом один умирает, спасая жизнь другому человеку, а второй просто там, условно говоря, напился и перепутал дверь с окном. А вот представьте себе… да, и вы говорите, что отношение разное к тому, кто спасал жизнь и отдал жизнь свою за это, и к тому, Кто, в общем, так свою жизнь грустно закончил.

Это, наверно, все-таки внутреннее ощущение. Когда себя ловишь на мысли сам, то, наверно, уже съеживаешься и стараешься относиться одинаково. А вот первый посыл, наверно, такой.

Да. Ну вот с учетом этого посыла, представьте, что они оба не погибли, и вам привозят их в реанимацию. Ну понятно, что вот у этого плохого, который по пьяни прыгнул, у него больше шансов выжить, а у хорошего сильно меньше. Говоря про первого: «Оперировать нельзя поменять их местами». Где вы поставите знак препинания?

Когда ко мне привозят, я не знаю, кого ко мне привезут.

А вот мы знаем. я гипотетически, простите.

Гипотетически.

Да, рисую ситуацию. Вот привезли двоих, вы один, надо начинать оперировать. Вам говорят: «Смотри, у этого больше…»

В любом случае здесь два момента еще, все равно, простите, врач во мне говорит, есть еще такое понятие: военная медицина, сортировка, да. И для военного медика, наверно, сначала, определяешь, кого, кем можно заниматься, кем нельзя заниматься. Если у меня нет дополнительных рук, если я один, и на меня одного это все свалилось, то я буду выбирать того, в любом случае, которому можно помочь.

У кого больше шансов.

Да. Это будет так. И здесь, наверно, все-таки нравственный момент, нравственный императив совсем не работает, нет. Или кого первого привезли, да, или вот кто больше способен выжить.

Спасибо большое. Спасибо. Это был священник Алексей Тимаков. А мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через одну неделю.