Не раз и не два спрашивал я себя, готовя к публикации в наших «Строфах» эти четыре печальных стихотворения с отчетливо исповедальными и увещевательными нотами: почему это делаю? На кого и на что рассчитываю, пусть стихи и написаны носителем русского языка и по-русски (поэт родился в Уфе, учился в Горьком)?

Попробую найти ответ, но прежде оговорюсь, что в профессиональном литературном «поле» — выберу литературоведческие и переводческие «участки» — Георгия Кубатьяна уважали и любили. Те, кто знают, догадываются, кого именно потеряли — с его недавним уходом из земной жизни — две великих страны, цивилизации и культуры, поняли бы все без объяснений. «Правда, это не слишком большой круг людей, их можно усадить за одним столом», — продолжал думать я. Можно. Это и драгоценно.

«Мал золотник, да дорог» — говорит одна старая пословица. «Люди крещены, но не просвещены» — словно бы продолжает мои размышления другая.

Когда Кубатьяна не стало, откликнулся поэт и переводчик Михаил Синельников: «…Высокообразованный исследователь литературы, переводчик армянских поэтов, знаток русской словесности. Безусловный интернационалист, что ныне столь редко в обстановке межнациональной грызни. Истинный русофил (это слово кажется мне благородным, когда любовь к России несут в душе нерусские люди). Он открывал Армению для ее гостей…»

«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.

В Ереване, где Георгий Иосифович жил и работал более полувека, он подарил мне книгу статей и эссе «Ворованный воздух»: от Мандельштама и Тарковского до Ахмадулиной и Окуджавы, о связях и перекличках, об искусстве перевода и таланте любви. Многое публиковалось в журналах: от «Нового мира» и «Знамени» до «Дружбы народов». То же — и переводы старых и новых армянских поэтов.

Обе культуры и оба языка были ему родными. В его лирических стихах, которые, повторюсь, он сочинял по-русски, остались личная боль и надежда.

Думаю, они заслужили наше внимание и сочувствие.

* * *

Быть гражданином маленькой страны. Куда ни глянь, отчётливо видны — рукой подать — отечества границы; наперечёт поля, ручьи, лески, и потому, как родичи, близки не то что люди — сёла и криницы. Вот Дания. На карте пятачок. Чуток её прищёлкни, и щелчок такого натворит в пространстве жалком! Ан Андерсен-то всё же неспроста внушал, что жизнь, она чистым-чиста, своим солдатам, мельникам, русалкам. И надо ли брести так далеко? Уж мы-то знаем — нет, не молоко вода Касаха, Тигра и Чороха, — но никогда, нигде и никому не скажем, будто в маленьком дому живётся неуютно, тесно, плохо. Да мы и впрямь почти что как семья. Бежишь, бывало, голову сломя. Тебя окликнут. Подойдёшь повинно, и помолчишь, и — вкрадчиво, как льстец: «Ты обознался, видимо, отец. Вы ванские. А наши из Артвина?»

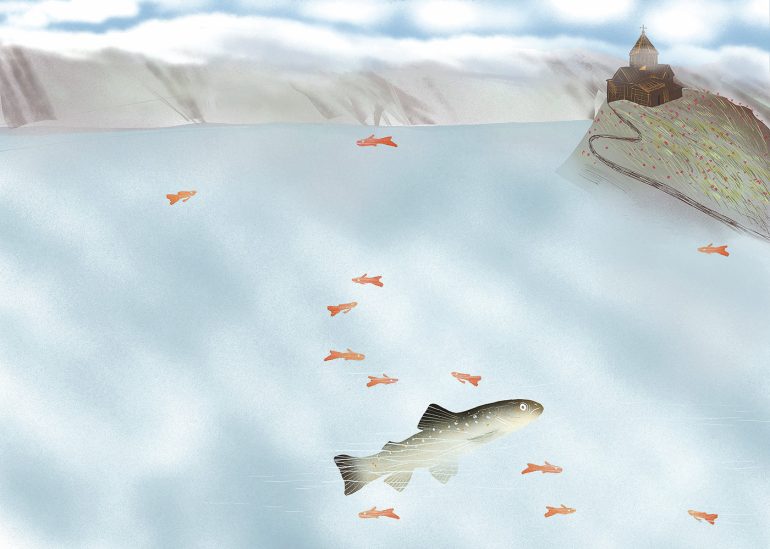

Из стихотворения «Ишхан»*

…Он вымирает. Там и сям резвятся караси и сиги, а он, покорный небесам, давно ютится в Красной книге. Царивший тут сто тысяч лет, он ищет, где б уединиться. Его оплачет бересклет по берегам и медуница. А коли хитрован и хам его пристроит на чужбине, то понапрасну — был ишхан, ан стал простой форелью ныне. В иной озёрной и речной воде точь-в-точь родной глядится, да, нрав имея сволочной, везде спешит переродиться. Ну что ж. За пенсией в собес идти, что клокотать в казане; жизнь прожита взаправду, без иллюзий, без иносказаний. Она, как по весне ветла, томит, блазнит благоуханно, но ты избыл её дотла, тебе не пережить ишхана. * Ишхан (Salmo ischchan) — севанская форель.

Из цикла «Переводчик»

Перевожу. То рассказы, то повесть, то пьеса. Нынче и вовсе свихнулся, засел за роман. Впрочем, сей тягостный труд не лишён интереса: перипетии четвёртого века, дурман смертоубийства, и козни, и происки перса и византийца, и страсти, и гнусный обман, и, как сызвеку — в эпоху царя Арташеса или сегодня, — усобицы в стане армян. Всё им неймётся. И правда, чего нам неймётся? Спорим, бранимся, скандалим, садимся на мель. Вольному воля, да жалко, что трата эмоций, как ни прискорбно, чревата утратой земель. И не унять эту боль, хоть упейся пропойцей, не протрезвиться, когда улетучится хмель; волком бы взвыть или с истовостью богомольца «Господи, — молвить, — да что же мы, право, в уме ль?» Что нам делить-то промежду собою? С востока горы и с запада горы, на север и юг глянешь — всё горы да горы и змейка потока переползает долину, ложбину и луг, чуждая зависти, скудная вроде итога, и обомлеешь, и на душу ляжет испуг: не потерять бы. И только, и только, и только. Не потерять бы. А прочее — лёгкий недуг. Не оттого ли, когда с высоты, подлетая, смотришь в оконце — дыханье займётся и ком в горле; она не священная и не святая, да ведь моя же, земля-то. Пускай не знаком, сроду в глаза не видал остальных и плутаю в непроходимых потёмках дурак дураком, эта — моя, и свой век я на ней коротаю, и о какой же мне думать и плакать по ком?

Долгая жизнь

Сколько смертей ты за долгую жизнь перенёс, а прокрути от и до бесшабашное ралли и поразишься — всего полдесятка заноз не растворились и, колкие, в сердце застряли. Первым отец в мартирологе, мама, сестра, двое друзей или трое, а может, и вовсе только один; ох, секира у смерти востра в мелких зазубринах, как в металлическом ворсе. Ужаса нет. Нет и всеми желаемых благ. Смерти теснятся. Из их толкотни вырастая, тень возникает густая и вязкая, как глина, не схожая с грязью и, нет, не простая. Та, из которой Создатель по слухам лепил плоть прародителя. В этой тени потихоньку гаснут в тебе ненасытность и давешний пыл — годы в охотку намяли чванливому холку. Скудным и чахлым снежком разродился январь. Снег — очищенье. Предсмертная мука не скотство. Жаль только, что на Творца не похожая тварь не обрела под конец с ним искомое сходство. Долгою жизнь оказалась. И взглядов косых не адресуешь уже тороватой фортуне. Словом, коль скоро ты не́ жил от сих и до сих, можно хотя бы надеяться, что и не втуне.