Темнота сменяется сероватой дымкой. Проступают из ночной мглы силуэты зданий, храма, ограды. Скоро рассвет. Светлое утро Пасхи. Переливаются праздничными звонами колокола на звоннице. Вот-вот начнется главный, самый радостный день в году. Но вдруг звон обрывается. И вместо него над Оптиной звучит тревожный набат!

Высокий монах, который только что вышел из своей кельи, разворачивается и быстро направляется к звоннице. Кто-то выбегает ему навстречу. Отец Василий спрашивает у него: «Что случилось?» Тот в ответ бормочет что-то невнятное и, кажется, бежит дальше, но, зайдя священнику за спину, достает из-под полы пальто… меч! И с силой ударяет им в спину отцу Василию!

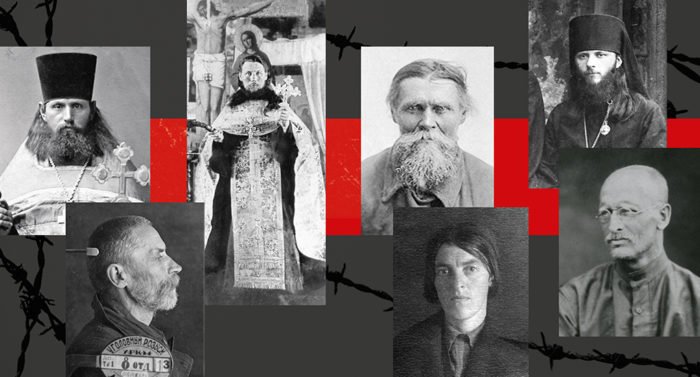

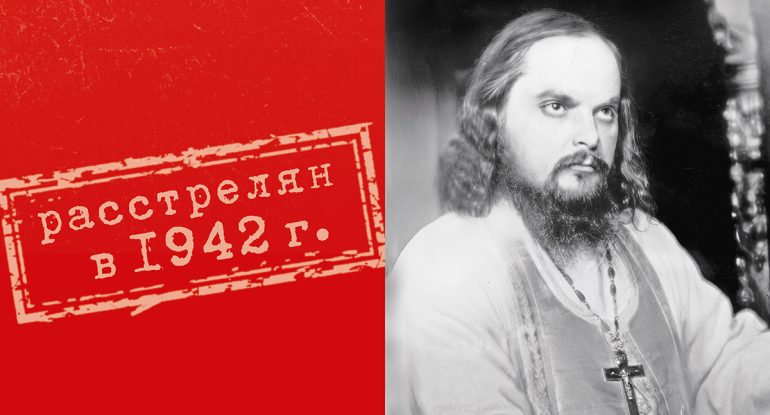

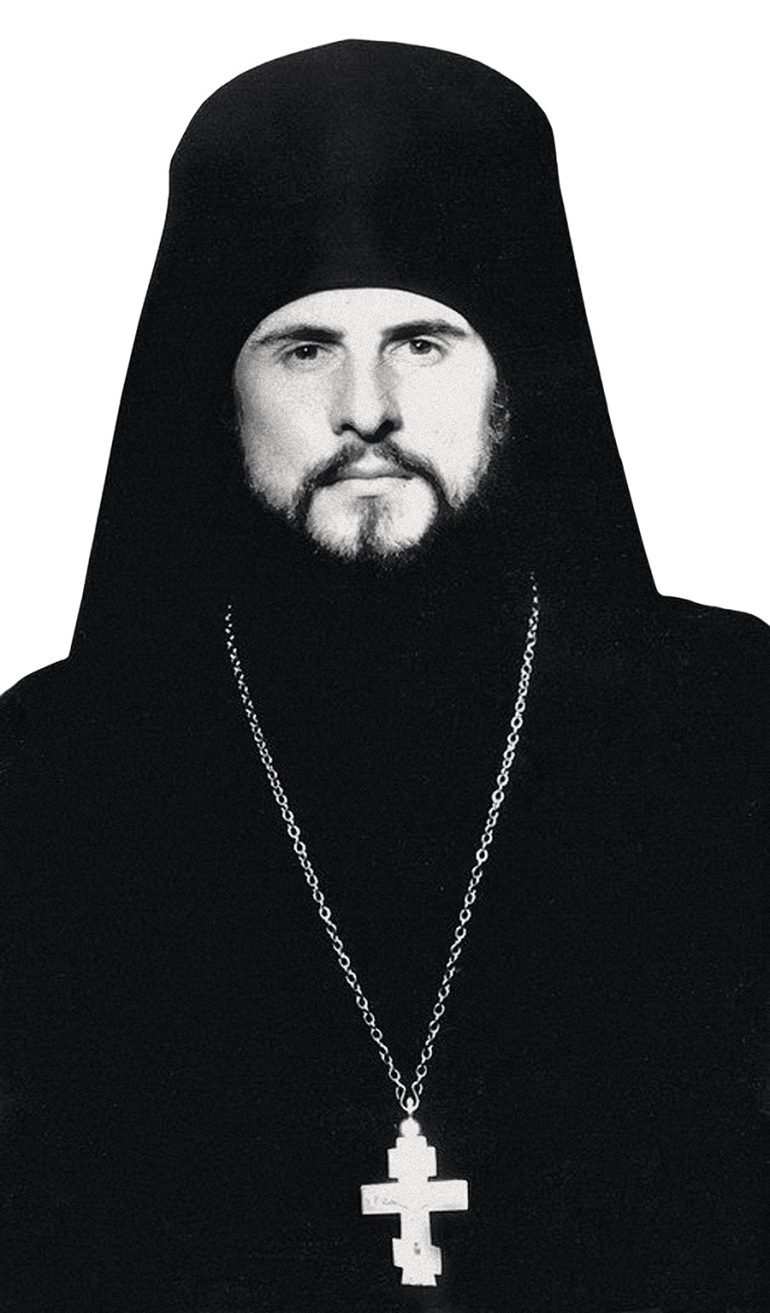

Скоро все узнают, что тем ранним утром 18 апреля 1993 года в Оптиной пустыни были убиты три монаха — иноки Ферапонт (Пушкарев) и Трофим (Татарников) и иеромонах Василий (Росляков). Как потом выяснилось, убийцей был душевнобольной человек, помешавшийся на сатанизме. Когда рассмотрели его меч, на лезвии обнаружили три шестерки.

Сегодня к могилам невинно убиенных монахов стекаются паломники. О погибших написаны книги, сняты фильмы. «Фома» решил посвятить этим людям серию публикаций. В этой статье мы рассказываем об отце Василии (Рослякове).

Другая жизнь

«Тесно мне отовсюду! Укрепи, Господи, сердце мое смятенное и изнемогшее. Отцы Оптинские, старцы святые, помогите мне! Матерь Божия, утешь скорбную мою душу!»

Эти слова Игорь (так его звали до пострига) написал июльским днем 1989 года. К нему тогда приехали мать и тетя. Просили его вернуться из Оптиной домой, в Москву. Плакали, умоляли. Он слушал, видел, как им тяжело, но путь уже был избран — и Игорь знал, что с этого пути его не свернуть.

Но мама, Анна Михайловна, не понимала, как ей теперь жить. Муж умер много лет назад. Кроме единственного любимого сына у нее никого не осталось. Если бы еще совсем недавно кто-то сказал ей, что Игорь захочет запереть себя в стенах полуразрушенного монастыря, в глуши, вдали от столицы, она бы вряд ли поверила. Ведь все, что видела она прежде, обещало, казалось, что ее мальчика ждала совсем другая судьба.

Он родился в Москве, в Кузьминках — этот район на юго-востоке столицы тогда, в 1960 году, только-только вошел в состав Москвы. Семья милиционера Ивана Федоровича и ткачихи Анны Михайловны Росляковых жила небогато. Анне Михайловне было уже сорок лет, отцу — сорок три. Долго жили в бараке, квартиру получили «под старость» — уж и не думали дитя заводить. «Ребенка надо вырастить-выучить, разве мы доживем?» — думала мать. Но Иван Федорович не давал этой тревоге затмить грядущую радость: сам детдомовский, сына он очень ждал.

Родители не были воцерковленными, но маленького Игоря крестили «по убеждениям»: русский — значит, должен быть крещеным. Крестили в честь святого благоверного князя страстотерпца Игоря Черниговского.

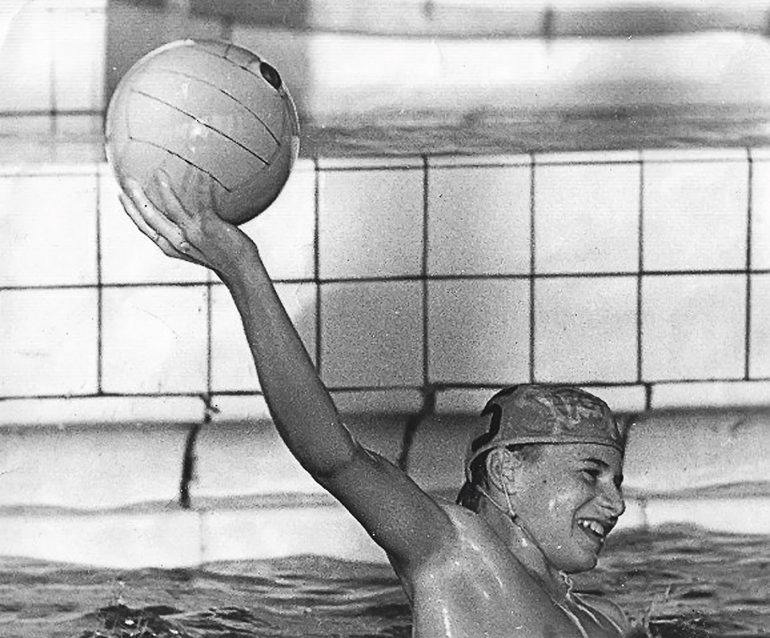

Крепкий, сильный и смышленый мальчик в школе учился прилежно, радовал родителей, но имел одну слабость — боялся воды. «На сопротивлении» еще в третьем классе записался в секцию водного поло при спортшколе «Юность». Сразу понравился тренерам. И не только физическими данными: волевой, терпеливый, целеустремленный, он как должное принимал и легко выдерживал строгий спортивный режим и ежедневные тренировки. Пройдет не так много времени, и Рослякова уже станут включать в состав команд на международные соревнования.

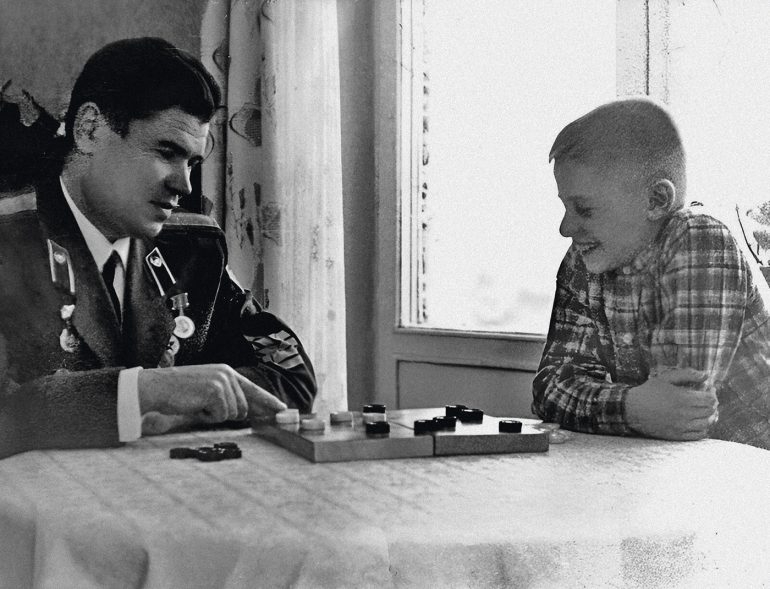

Когда Игорю исполнилось 12, отец его скончался. Здоровье подвело: из милиции Иван Федорович перешел во вневедомственную охрану, служил в охране Института судебной психиатрии им. Сербского. Работа была непростая, много переживаний… Пройдут годы, и в отделение, при котором работал Иван Росляков, привезут убийцу его сына, душевнобольного Аверина.

После смерти отца Игорь сразу повзрослел. В его спортивной жизни, уже расписанной по минутам, стало еще больше собранности и дисциплины. Мальчик надолго уезжал на сборы, но по возвращении всегда готов был сдать контрольные работы. Убежденный комсомолец, комсорг команды, профессиональный спортсмен, просто лицо на плакат о передовой советской молодежи!

С папой Иваном Федоровичем

Уже являясь выдающимся спортсменом столицы и всего Союза, мастером спорта СССР, Росляков предсказуемо поступил в Институт физкультуры. В 1980 году в составе молодежной сборной страны по водному поло стал серебряным призером чемпионата Европы.

При этом юноша понимал, что спорт спортом, но нужна и серьезная профессия. В «олимпийские годы» спорт давал «зеленый свет» в ведущие вузы страны, и Игорь поступил в МГУ. Сначала — на экономический. Долго там не задержался: все-таки чувствовал в себе гуманитария, поэтому скоро перевелся на журфак, что стало промыслительным и позже сказалось на его судьбе.

Команда МГУ по ватерполо была в те годы одной из лучших в Европе. Росляков не просто органично вписался в нее, но с уходом «ветеранов» стал ее лидером — и формальным, и неформальным.

То же — на журфаке. Отличник. В свободное время (которого, вообще-то, не было, но у студентов, как известно, двадцать пять часов в сутки) с однокашниками — кино, шашлыки, выезды на пикники в лес, там — песни…

Кипучая, большая жизнь: лекции, семинары, практика в учебной телестудии, часы в научной университетской библиотеке, занятия философией, сочинение стихов, многочасовые тренировки в спортзале и в бассейне… Нагрузки колоссальные! Самоограничения строжайшие! Тогда еще Росляков и думать не мог, что они готовят его не только к спортивным победам, но и к аскетизму монашеской жизни. И в окружении молодого человека — в спортивном, в университетском — никто не догадывался, не замечал, что у Рослякова уже появилась другая жизнь...

В доме Черменских

Между тем судьбоносная встреча, повернувшая его жизнь, случилась уже тогда, во время учебы в университете. Не зря говорят: готов ученик — готов и учитель. Проводником в новый духовный мир для студента Игоря Рослякова стала Тамара Владимировна Черменская, старший преподаватель кафедры телевидения факультета журналистики МГУ. Игорь учился на газетном отделении, но в учебной телестудии тоже бывал часто: студенты должны были уметь снимать телевизионные сюжеты. Там и познакомился с Черменской. Она подсказывала Игорю книги по философии, прививала любовь к Достоевскому, советовала, что почитать у Шукшина, Розанова, Бердяева...

Росляков сделался частым гостем в доме Тамары Владимировны и после занятий теперь спешил туда. А дом у Черменских был непростой! На стенах — картины и иконы. Это не было данью тогдашней моде на антиквариат: дедушка Тамары Владимировны, священник и художник, всю жизнь ездил по России и рисовал храмы.

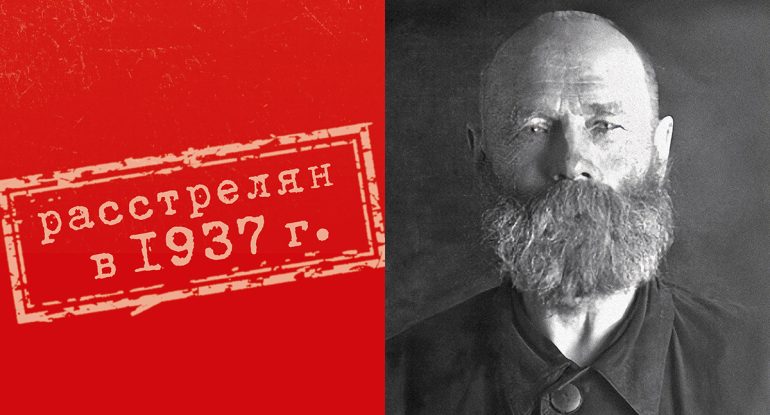

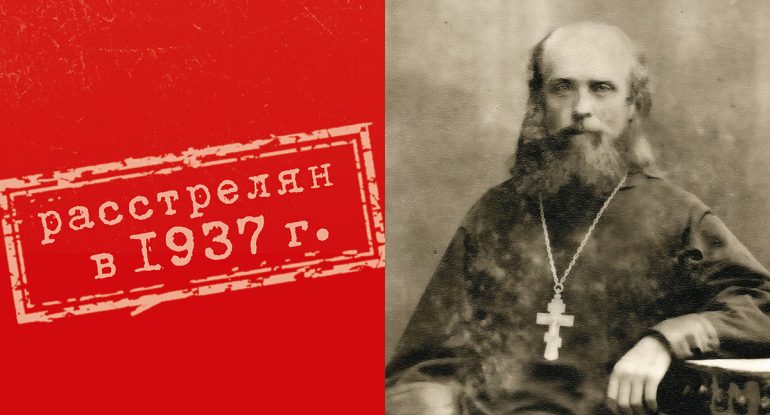

У Черменских под образом в углу всегда горела лампада. Игорь еще не стал верующим, но ему нравилась атмосфера этого дома. Нравились разговоры, огромная библиотека, люди, которые приходили к Тамаре Владимировне. Здесь молодой человек познакомился с протоиереем Василием Евдокимовым, священником, который сам подвергался гонениям, сидел в лагерях. Протоиерей Василий лично знал многих людей великой веры. Это и преподобный оптинский старец Нектарий, задолго до революции и гражданской войны провидевший грядущие беды и скорби людей. Это и владыка-исповедник Афанасий (Сахаров) — выдающийся переводчик богослужебных книг, один из авторов русского Типикона и «Службы всем святым, в земле Российстей просиявшим» (Собору русских святых). Это и священномученик Сергий Мечёв — праведник, который в тяжелейшие годы гонений служил и вдохновлял людей оставаться в Церкви… Конечно, о всех о них отец Василий рассказывал Игорю Рослякову.

Через дом Черменских протянулась к Игорю и еще одна ниточка от другого великого русского святого: духовником семьи Тамары Владимировны был в свое время святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — епископ Русской Православной Церкви, всемирно известный хирург, автор научного труда по гнойной хирургии, который по сей день изучают студенты медицинских вузов, один из величайших святых ХХ века. Черменской было о чем рассказать Рослякову. Кто мог тогда предугадать, что примеры мученичества за веру педагог и ее гости приводят будущему мученику...

В этом удивительном доме никто специально молодого гостя в веру не обращал. Просто любили как родного. Кормили обедами, бутербродами, поили чаем, давали книги и много-много разговаривали. В этих разговорах и проходило постепенное воцерковление студента и спортсмена Игоря Рослякова.

Он стал ходить в храм. Благо квартира Черменских находилась в пяти минутах пешего хода от Елоховского собора. Посещал Псково-Печерский монастырь. Там познакомился еще с одним «лагерником», исповедником, претерпевшим за Христа такое, что и представить сложно. Это был архимандрит Иоанн (Крестьянкин) — один из особо почитаемых старцев нашего времени.

Оптина

Но вот 1985 год. Университет окончен. Росляков — дипломированный журналист, перо легкое, глаз острый, чувство юмора отменное. Самые видные газеты предлагают молодому журналисту место: «Литературка», «Комсомолка» — строй карьеру, расти, дороги открыты!

Или создавай семью! Видный, красивый парень, девушки заглядывались. Но за спиной Игоря уже был неудачный опыт: еще на втором курсе он женился. К сожалению, с семьей не сложилось. Брак получился краткосрочный и продлился всего полгода.

Еще один возможный путь: карьера в большом спорте. Он продолжал успешно играть за сборную МГУ. И за сборную СССР выступал. Но увы, и с этим тоже всё оказалось не так просто. С одной стороны, Рослякову были открыты границы не только в переносном, но и в прямом смысле. Что такое была для советского спортсмена возможность объездить полмира? Лотерейный билет! Мать только ахала и разводила руками: сын успел побывать в Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, Испании, Голландии… Но в 1983 году у Рослякова начались проблемы. На международных соревнованиях он познакомился с молодой переводчицей из Голландии. Завязалась переписка. В те времена общение с девушкой из капстраны вызывало разного рода подозрения. И вот команда по водному поло в очередной раз собирается за рубеж, и уже чуть ли не у автобуса Игорь вдруг узнаёт, что он… не едет! Лидер команды теперь невыездной! От больших игр и турниров мирового уровня Рослякова отстранили и отменили запрет на выезд только с началом перестройки. Переживал он сильно.

Всё как-то складывалось в одну копилку: Игорь всё сильнее чувствовал себя не в своей тарелке и пытался нащупать собственный путь.

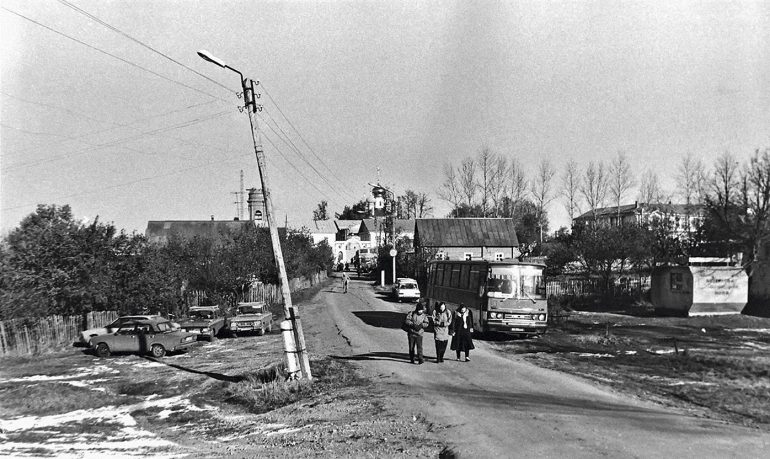

Летом 1985 года Росляков впервые поехал в Оптину пустынь и прожил там весь свой отпуск, с 21 июня по 29 августа. Участвовал в восстановительных работах в обители, восстающей из руин. Трудился на общих послушаниях и очень много читал.

Тогда еще не думал, что когда-то останется в монастыре. Приезжал туда время от времени трудником. И спорт не отпускал, и о матери нужно было позаботиться. Метался между Москвой и Оптиной и даже на сборы являлся прямо из монастыря.

Внутренние перемены, прежде скрытые от глаз окружающих, теперь становились им заметны. Близкие, друзья видели: что-то у Игоря прорастало в душе…

Крестик

Сухуми. Пляж. Молодые, высокие, загорелые красавцы-ватерполисты с разбегу вбегают в море, плещутся, хохочут, ныряют…

— О! Начальство приехало… — морщится один. — Выходим, ребята.

Кто услышал и был на берегу, двинулись навстречу чиновникам. Игорь был на пирсе. На высоких гостей даже внимания не обратил. Руки — в стороны, вперед, и, в прыжке изогнувшись красивой дугой, влетает в воду! Ну до чего хорош!

Но не для начальства.

— Это кто там?! Росляков? А что у него на шее? Крест?! Советский спортсмен ныряет с крестом?! Да вы что! Позор! Безобразие! Скажите ему, чтобы немедленно снял!

Громко и долго кричали, ругались: хотя и был уже разгар перестройки, многие чиновники придерживались привычного атеизма. Потом уехали. Товарищи по команде переглянулись, и… ничего Игорю не сказали. Капитана уважали настолько, что знали: раз он носит крест, значит, так надо.

Крест был крестильный, из детства. Мама Игоря случайно отыскала его. Он даже записал в своем дневнике, какого числа это случилось: 12 апреля 1988 года. Двадцативосьмилетний Росляков надел крестик тогда впервые после крещения. И принял это небольшое событие как явный знак Божий, напоминающий слова Христовы «…возьми крест свой и следуй за Мной (Мф 16:26)».

С тех пор крест Игорь носил с собой. Правда, не всегда на шее. В «Известиях» как-то опубликовали фотографию его, выдающегося спортсмена, с кубком в руках. На обнаженном торсе нательного креста не было. Он был… под шапочкой — туда Игорь прятал самую дорогую свою святыню.

Были и другие перемены в «бате» (так его называли в команде задолго до того, как он стал батюшкой), свидетельствующие о том, что мастеру спорта международного класса всё меньше было дела до спортивной карьеры.

Росляков и раньше много читал, даже на сборах мог одновременно читать две-три книги. Но теперь это были другие книги — не фантастика и приключения, и даже не классика, а книги духовные.

Дальше — больше: Игорь стал соблюдать православные посты. Что это для спортсмена мирового уровня, да еще в таком энергозатратном виде спорта, как водное поло, можно себе представить. Но даже во время ответственных соревнований Росляков не делал себе послаблений. В Великий пост брал в столовой только овсяную кашу и гречку. В дни, когда церковный устав не разрешал рыбы, отказывался и от нее. А ведь в спортивном питании обязательно должна присутствовать белковая пища!

Товарищи по команде относились с пониманием, хотя, по правде говоря, это их не слишком радовало: слабый капитан — почти гарантированный проигрыш сильным соперникам.

Как-то предстояла игра со сборной Грузии. Один из товарищей увидел Игоря, сидящего на бортике бассейна: «Он был зеленого цвета, худой, как велосипед, руки как плети». Спортсмен возмутился: как так можно! Команду подведешь! Но совершенно, казалось, изможденный и обессиленный Росляков вдруг спокойно ответил: «Главное, чтобы были силы духовные, а физические сами придут. Силы дает дух, а не плоть».

Игорь Росляков вверху третий слева

Свои слова он доказал делом: держался, забивал один за другим мячи в ворота соперника и вел команду вперед от победы к победе. А в своем дневнике написал: «14–19 апреля 1988 года. Тбилиси. Пять игр. Пост. Познал опытно слова Давида: “Колени мои изнемогли от поста, а тело мое лишилось тука”. Господи, спаси и сохрани!»

Вот так, внешне еще оставаясь в жизни прежней, Игорь шаг за шагом двигался в ином направлении, озаренном не блеском золотых медалей, а светом совсем другой награды.

Однажды, во время поездки в Печоры, он сидел на крыльце Михайловского собора Псково-Печерского монастыря. И тут отец Иоанн (Крестьянкин) подошел к нему и спросил: «Игорь, ну что, пойдем в монахи?» Тот отрицательно помотал головой: «Не-а!» А старец ему снова: «Пойдем, пойдем!..»

«Ноги земли не касаются»

В какой-то момент Игорь наконец признался матери, что хочет поработать в монастыре. Анна Михайловна решила, что сын устраивается в Оптину журналистом — против этого она не возражала. Ей тогда казалось еще, что живой интерес Игоря к монастырю всё-таки сторонний, профессиональный. Ну, хочет написать о возрождении православия — хорошая тема! Потом будут другие…

Но Игорь слишком долго собирал в себе это устремление.

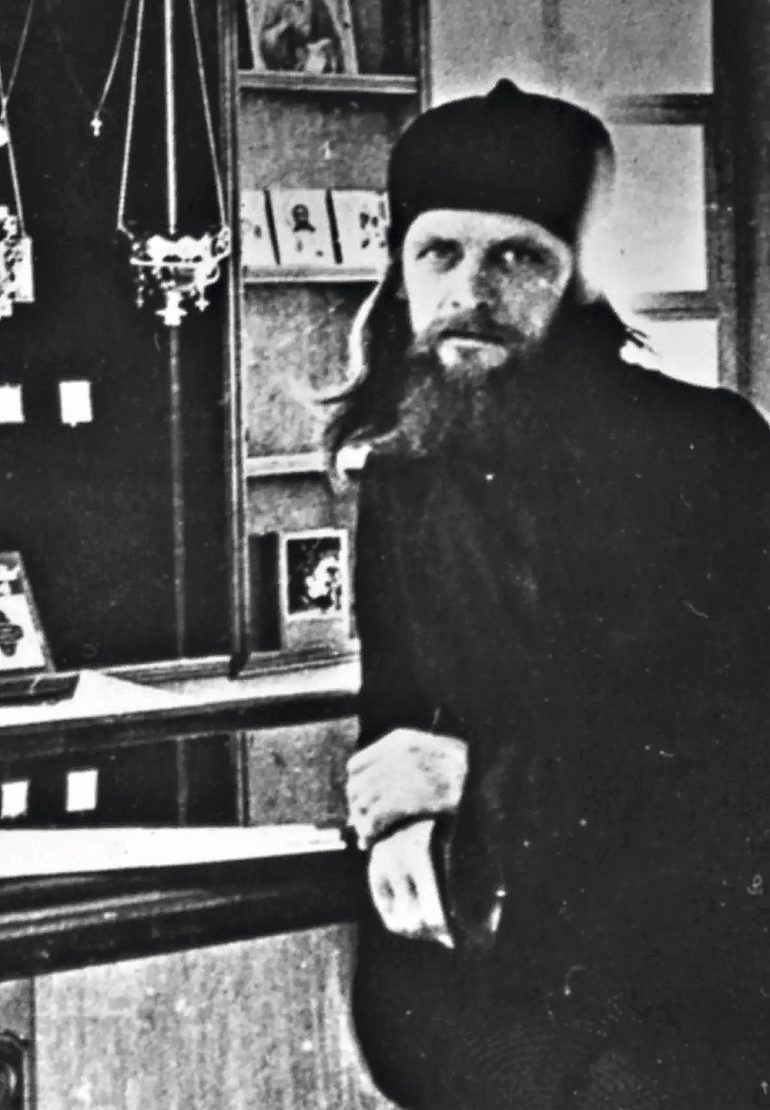

15 сентября 1988 года он записал в дневнике: «Уехал в Оптину. Остановился у схиархимандрита Макария в Прысках».

Оптина восемьдесят восьмого года — нищая, имеющая в то время в своем распоряжении совсем малую часть помещений, — сначала могла предложить вновь прибывшему послушнику лишь общую паломническую келью. Позже Рослякова перевели в скит, в хибарку преподобного Амвросия, на половину, где и жил старец. Тогда Игорь записал: «17 октября 88 года. Пришел в монастырь. Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о мне!»

Скит был возвращен обители не весь — только Святые врата с двумя примыкающими к нему домиками: один бывший старцев, другой — скитоначальников. На остальной территории располагался филиал Калужского краеведческого музея, находились дома и хозяйства мирских семей.

При этом впечатления об обители у Рослякова остались самые возвышенные: «Благодать такая, что ноги земли не касаются».

Первые послушания в монастыре — дежурства на вахте, разгрузка кирпича, переборка картофеля, работа в иконной лавке, в гостинице — сильному, тренированному Игорю казались пустяковой нагрузкой. Он выдерживал всё, трудился, себя не жалея. Нагружая тело, продолжал воспитывать душу.

Уже на следующий день после принятия его в послушники Игорь Росляков переселился из скита в монастырь.

29 апреля 89 года появляется новая запись: «Страстная суббота. Восемь человек послушников облачили в подрясники. Среди них сподобился и я пребывати и вкусить страха Божия, своего недостоинства и великой милости Господней».

В июле 89-го к Игорю приехали мать с теткой. Женщины причастились, сын вышел к матери уже в подряснике. Тогда состоялся тот тяжелый разговор. Всё, казалось, было ясно, но мать и тетя еще долго со слезами уговаривали послушника вернуться в Москву.

Не уговорили.

Дача в Царствии Небесном

Теперь за спиной остались спорт, журналистика, светский круг друзей, награды, звания, профессиональные амбиции. Даже стихи, которые он любил сочинять прежде, стали постепенно уступать место стихирам — богослужебным песнопениям. В них выливались покаяние, непрестанный внутренний плач. Отец Ипатий из Оптиной объяснял это так: «Он довольно трудную жизнь прожил. Она была очень напряженная, немало было ошибок. Но он настолько глубоко все пережил и осознал, что это вызывало в нем сильный, глубокий покаянный порыв».

Скоро он стал летописцем Оптиной — ответственное послушание давалось наиболее одаренным и образованным инокам. Интересно, что имевший профильное образование Росляков отказался при этом от журналистской работы в самиздатовской газете «Обитель» Оптинского монастыря. Одно дело — летопись, другое — сиюминутная журналистика. Очень не хотелось возвращаться и окунаться в суету.

Но пришлось. Игорю предстояло пройти послушание на московском подворье Оптиной пустыни.

Анна Михайловна оказалась рядом с сыном, правда, сыном уже в ином статусе. Она вспоминает: «Ему ведь так тяжело было служить в Москве. Здесь столько знакомых, он все время рвался назад, в Оптину. Монах вне стен монастыря как рыба, выброшенная из воды, говорил он, трудно молиться… А нам так легко было молиться с ним рядом!»

А вот что пишет игумен Феофилакт, настоятель Оптинского подворья в Москве: «У о. Василия было много друзей и родни в Москве, но я не благословил его кому-то звонить. Да и сам он уклонялся от общения с миром. Он был истинный монах, и даже в Москве жил будто в затворе, зная одну дорогу: келья и храм».

Нина Павлова в книге «Пасха Красная» рассказывает: «Анна Михайловна уже соглашалась — пусть ее сын будет священником, но пускай он дома живет. А там, глядишь, женится, пойдут дети, а она бы растила внучат. И мать придумала план, как это осуществить. Приехала в Оптину и сказала: “Отец Василий, срочно едем домой — в Москве участки под дачи дают. Вот построишь мне дачу, а тогда как хочешь — хоть опять иди в монастырь”. А отец Василий сказал, улыбаясь: “Мама, мы с тобой дачу будем строить в Царствии Небесном. Лучшего места, поверь, нет”».

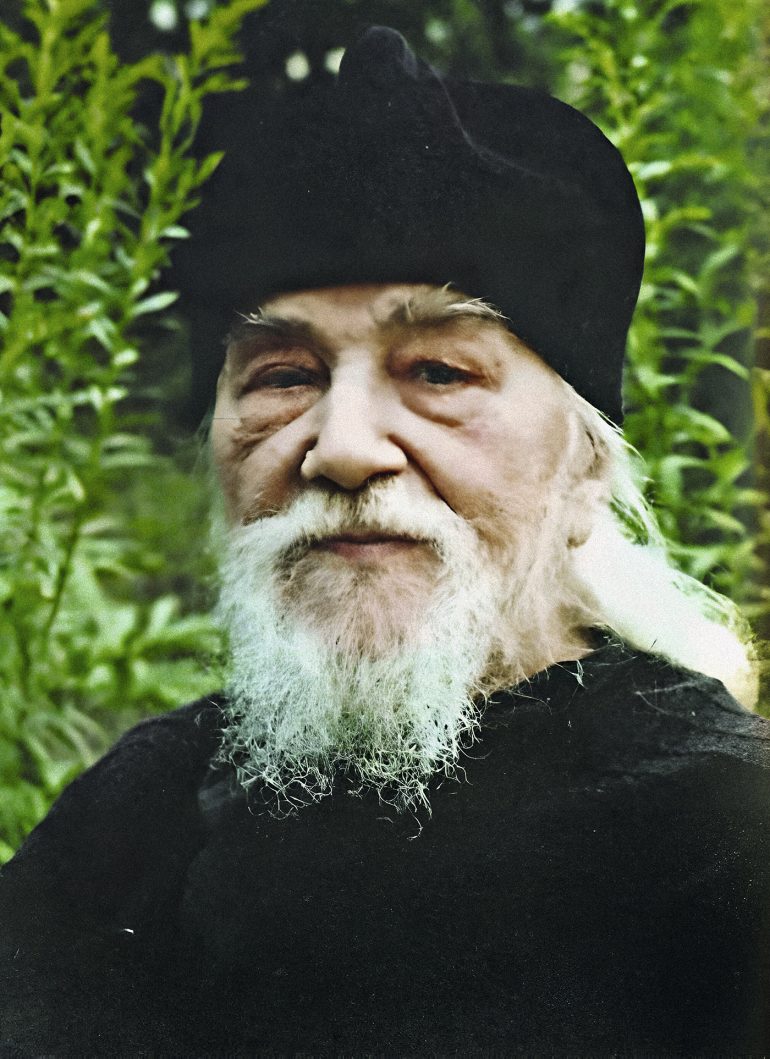

И вот январь девяностого, и послушник Игорь — уже инок Василий, получивший имя в честь святителя Василия Великого. В его крошечной келье в ветхом деревянном корпусе — старая раскладушка с покрытыми войлоком кирпичами в изголовье, аналой перед иконами в святом углу; тумбочка, два стула и столик; книжная полка с бумажными иконками и фотографиями старцев и книги. Книги были везде — на столике, на тумбочке, на полу... И в каждой — много-много закладок.

Через два месяца Василия рукополагают в иеродиаконы. На его проповедях о покаянии плачут и женщины, и мужчины. Еще пять месяцев — и отца Василия постригают в мантию. Небесным его покровителем стал блаженный Василий Московский, Христа ради юродивый.

«Батюшка-монумент»

Войдя в свою келью, отец Василий достал толстую тетрадь и быстро записал: «Это я, Господи, согрешаю, меня прости!»

О чем он? Наверное, вернулся с исповеди? Да, только на этой исповеди иеромонах не исповедовался сам. Он много часов стоял у аналоя и исповедовал других. Знал, что о нем говорят: дескать, не слушает тех, кто исповедуется, о своем о чем-то думает, слова не скажет… Это было не так. Слушал очень внимательно. Да, предпочитал молчать — молчуном был с детства. Но вникал в каждый рассказ. И чужие грехи принимал как свои. Потом многие признавались, что никогда не были прежде на такой глубокой исповеди.

Конечно, бывший спортсмен здесь, в монастыре, сильно изменился — из-за строгих постов и аскезы «чемпионские» мышцы Рослякова таяли на глазах, но он по-прежнему оставался богатырем под два метра ростом, которого за глаза называли «монументом» и даже побаивались. В черном облачении, огромный и широкоплечий, он выслушивал одного за другим десятки исповедников, почти не двигаясь с места. Стул ему предлагали, ставили, но он никогда не садился.

При этом, когда надо, мог быть остроумным собеседником и великолепным рассказчиком. Чувство юмора у него всегда было отменное. И разговор любой мог поддержать — кругозор широкий, университетское образование, начитанность…

В книге Нины Павловой «Пасха Красная» приводится такой случай.

«Однажды благочинный монастыря иеромонах Мелхиседек, зная, что в трудовой книжке Игоря есть запись “инструктор по спорту”, спросил его: “Ты же умеешь плавать?” — “Немного”, — улыбнулся Игорь, понимая подтекст вопроса, ведь в то время на этой должности часто числились освобожденные комсорги и профорги. “А сможешь спасти человека, если он будет тонуть?” — “Смогу”. — “Тогда пошли со мной крестить”.

В то время специально оборудованной крестильни в Оптиной еще не было. Крестили с полным погружением на источнике преподобного Пафнутия Боровского, который был обнесен срубом. А “спасателя” решили привлечь после того как одна из крещаемых, окунувшись в ледяную воду, едва не захлебнулась. С тех пор Игорь помогал отцу Мелхиседеку несколько раз: лежа на бревнах, держал крещаемого за руку».

В жизнеописании отца Василия, составленном в Оптиной пустыни, указано, что Великим постом 1989 года, памятуя Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и, вероятно, «Плач инока» святителя Игнатия, Игорь создает целый ряд тропарей и стихир. О том, насколько внимательно, скрупулезно, мучительно Росляков работал над каждым текстом, над каждой строкой, можно судить по его черновой записи. В скобках в приведенной цитате — варианты, над которыми он раздумывал:

«Уста (устами) исповедуют (исповедую) Тя, Боже, тело (телом) уготовляется (приемлю) на подвиги и страдания; душа (душою) же молчит (безмолвствую) и готовит (готовлю) час отречения моего; Господи, сокруши жестокое (каменное) сердце мое (да истаявает/иссохнет утроба моя от печали и слез) и от сего нечувствия восстави мя».

Отец Василий прекрасно знал богослужебный устав и его применение. Но главной для него всегда оставалась молитва — глубокая, искренняя, со слезами, молитва — труд, молитва — сокрушение сердца:

«Служба — это общение с Богом. Во время молитвы мы разговариваем с Самим Богом, поэтому служба — это и есть Ему предстояние, Ему служение. Это всегда живо, всегда неумирающе. Это жизнь, потому что здесь присутствует Сам Христос».

Однажды прихожане Оптинского подворья в Москве спросили его: «Батюшка, у вас есть какое-нибудь самое заветное желание?» И он ответил: «Да. Я хотел бы умереть на Пасху, под звон колоколов».

«А я уже воскрес!»

1993 год. Всю Страстную неделю батюшка канонаршил, то есть возглашал перед пением глас и строки из молитвословия, которые вслед за возглашением поет хор.

В Великую Субботу весь день исповедовал. К вечеру настолько переутомился, что почувствовал себя плохо. Кто-то из иеромонахов освящал куличи. Отец Василий попросил: «Покропи меня покрепче...» Иеромонах щедро плеснул святой воды ему в лицо и на голову.

Перед пасхальной литургией отец Василий совершал проскомидию — подготовительную часть литургии, на которой из просфор и вина приготавливаются Святые Дары для их пресуществления во время Евхаристии. Батюшке пришлось переоблачиться в красное облачение заранее, и на приветствие «Христос Воскресе!» он ответил: «А я уже воскрес!»

После пасхальной литургии, уже перед рассветом, братия, разговевшись, разошлись по кельям. Отец Василий, усталый и бледный, должен был идти в скит, исповедовать причащающихся на средней литургии.

Тут-то все и случилось...

Вот как рассказывает о произошедшем в день Пасхи 18 апреля 1993 года «Жизнеописание иеромонаха Василия (Рослякова)»:

«…зазвонили колокола — это иноки Ферапонт и Трофим возвещали миру пасхальную радость. Выйдя из кельи, отец Василий подошел к скитской башне, и в этот момент звон как-то неожиданно оборвался, большой колокол еще раз ударил и затих. Поняв: что-то произошло, отец Василий обернулся к звоннице. Увидев, что оттуда ему навстречу бежит человек в солдатской шинели, спросил его: “Что случилось?” Тот, пробормотав что-то невнятное, направился будто бы к воротам скитской башни, а затем, выхватив из-под полы шинели меч, ударил отца Василия в спину. Батюшка упал.

Бросив на землю шинель и окровавленный меч, преступник скрылся в лесу. 60-сантиметровый клинок с выгравированной надписью “Сатана. 666” свидетельствовал о том, что убийство было ритуальным.

Лежавшего на земле, истекавшего кровью отца Василия заметили не сразу. Сначала братия перенесли его в храм, к мощам преподобного Амвросия, затем приехала скорая помощь и увезла раненого в больницу. Было ясно, что надежды мало — клинок пронзил почку, легкое и повредил сердечную артерию. Видя, что отец Василий начал сильно бледнеть, сопровождавший его брат, склонившись к умирающему, сказал: “Держись, мы уже подъезжаем к больнице”. На что испытывавший ужасные страдания мученик прошептал: “Хорошо...” Уже в больнице под капельницей он отошел ко Господу».

«Ангелы их понимают»

В мае 1993 года, через полтора месяца после трагической гибели трех монахов, Ирина Ентальцева, автор журнала «Фома», стала свидетелем удивительной сцены возле воскресной школы Оптинского подворья в Москве:

иеромонаху Василию и инокам Ферапонту и Трофиму

«Солнышко грело по-летнему, было умиротворение, и только на краю скамьи плакала женщина: “Что я за прóклятая такая. Был у меня духовник, отец Александр Мень, его убили. Потом духовником стал отец Василий, и его убили!” Ее утешала, гладя по голове, пожилая женщина в синем платке с корабликами: “А как провожали-то братиков в Оптине, как хорошо поминали…”

— А вы — чья мама? — спросила ее я.

— Я — мама отца Василия.

— Как хорошо, что вы не плачете, — сказала я.

— А я все слезы уже выплакала, — улыбнулась она.

Потом мы с мамой отца Василия, бывало, вместе мыли полы в храме, ухаживали за цветами, она радовалась любой возможности помочь подворью: “Когда я вижу братьев, идущих в мантиях, все мне кажется, что и отец Василий идет среди них, они все мне родные стали”».

Пройдут годы, и мать иеромонаха Василия (Рослякова) примет постриг. В монашестве она получит имя Василиса.

Оптинских старцев

* * *

Покaжи мне, Владыка, кончину мою, Пpиoткрой и число уготованных дней, Может, я устрашусь от того, что живy, И никто не осилит боязни моей. Пpиoткрой — и потом от меня отойди, Чтобы в скоpби земной возмужала дyша, Чтобы я укрепился на крестном пути, Прежде чем oтойду, и не будет меня.

В статье использованы:

«Жизнеописание иеромонаха Василия (Рослякова)», составленное в Оптиной пустыни, «Пасха Красная» — повесть Нины Павловой об Оптинских невинно убиенных монахах, статья Ирины Ентальцевой «“А я все слезы уже выплакала”»: воспоминания мам убитых в Оптиной монахов» на сайте журнала «Фома» и другие материалы из открытых источников.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала руководителю Издательства Оптиной пустыни иеродиакону Нектарию (Глушаку).

Фото с сайта монастыря Оптина пустынь / optina.ru