В начале нового века, приветствуя краеведческий альманах «Костромская земля», литератор и костромчанин по рождению Владимир Леонович назвал совестливых авторов и читателей этого издания «рабочими ангелами Руси». Так он перефразировал Арсения Тарковского, чьи избранные стихотворения мы читали в прошлых «Строфах». «Могучая архитектура ночи! / Рабочий ангел купол повернул, / Вращающийся на древесных кронах, / И обозначились между стволами / Проемы черные, как в старой церкви…».

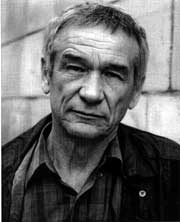

Он и сам такой же рабочий ангел — Владимир Николаевич Леонович, нынешний житель старинного Кологрива, разменявший ушедшим летом свой девятый десяток.

И всегда был таким: и когда учительствовал в селе Николе, клал печи да плотничал. И когда возводил часовню в память о северорусских крестьянах в Карелии. И когда там же, на берегу Пелусозера, воздвигал крест «непогребенным, потонувшим, сгоревшим, безвестно пропавшим в окаянные лагерные и военные годы...»

Его подвижническое сражение — особенное: даже когда оно против, то всегда — за. За то, чтобы не поворачивали реки, чтобы устоял перед натиском чиновников литературный музей, чтобы скорее обрел читатель мудрое слово его друга-земляка Игоря Дедкова…

«Строфы» — совместный проект журнала «Фома» и «Новый мир» о творчестве поэтов XX-XXI веков. Автор проекта: Павел Крючков.

Что до сочинений, то русскому писателю, говорил он, свойственно видеть жизне-, так сказать, преобразующий смысл в своих писаньях. И поминал Цветаеву, которая, сравнивая Маяковского и Пастернака, отмечала, что выход из стихов первого есть ход на площадь. А выход из лирики Пастернака — возбуждение сердечной и мыслительной деятельности.

В его причудливом поэтическом словаре толпятся олонецкие и костромские речения, гортанно звучат любимые грузины, которых он много переводил, проживая вместе с ними их стихи и судьбу. Леонович — поэт-сострадатель, возвращающий в поэзию звук плача и песни, человек неугомонной и обнаженной души. В дни его юбилея многие — кто вслух, кто про себя — сказали: он с нами. С народом, то есть. Всегда.

…С благодарной любовью выбираю стихи из его легендарной книги «Время твое».

* * *

Сквозь дождь и дерево нагое

свет фонаря едва прошел —

как ломкой золотой дугою

широкий вспыхнул ореол!

И поэтическое зренье

подобную имеет власть:

вся жизнь вокруг стихотворенья

сомкнулась и переплелась.

Я вижу свет перед собою

и жизнь кругом, и вся она

и каждая черта — любовью

осмыслена, озарена...

* * *

В дебрях крупноблочного квартала,

в недрах городского бытия

невредимо при дороге встала

малая часовенка моя.

Где проходит служащая смена,

вздернув плечи, опустив носы,

в силу некоего феномена

останавливаются часы.

Возле этих маленьких часовен,

темного наследья старины,

я давно заметил: час неровен,

и в движеньях люди неверны.

Будто бы незыбкий, неослабный,

неоглядывающийся ход —

повергается в какой-то плавный

обморок или круговорот.

Время пропадало несомненно —

опоздало — ускоряет бег.

В силу некоего феномена

о душе подумал человек.

Вечер. Озеро

Отделенный сумраком от земли,

бор не опирается на комли.

Будто рукою легкою взнесены

заповедные стройные три сосны.

Будто едина плоть одного комля.

Все принимает лес и несет земля.

Троелучица бора, хоть ты прими

человека, простертого на земли.

Ландышевый голубой угор моховой

над озерной сонною синевой.

За звуком

Что значит счастье? Ничего я

от будущего не хочу.

Я обнимаю все живое

и жизнью за него плачу.

Последняя — по Волге — льдина

в прозрачном сумраке весны.

Ты погляди: душа едина

у черноты и белизны.

И в этой нестеровской тиши,

в апрельском тонком забытьи

промолвили: сим победиши —

уста мои —

и я за звуком потянулся...

* * *

За острой желтизною дрока

дороги белой не видать.

Когда осыпалось барокко,

тогда открылась благодать.

Тропа моя ушла к бурьяну,

к боярышнику и к стене —

к Галактиону, к Тициану,

ко всей неведомой родне.

Еще рукою суеверной

ветвь ломаную отведу,

еще увижу свет безмерный...

К стене щербатой подойду

и повернусь — и что-то щелкнет,

как на рассвете первый дрозд,

и перед тем, как все умолкнет,

вытягиваюсь в полный рост.

Отдача

Яну Гольцману

Что-то нам, худым и пришлым,

непонятно объяснил

Михаил Михалыч Пришвин:

не гадал — а соблазнил.

Не сойдутся слово с делом:

то мешает, то претит...

Над прогалом поседелым

мертвый тетерев летит.

Ты за ним — вопя и плача! —

попускает же Господь,

чтобы мучила отдача

с той охоты — впредь и вплоть...

Не твоя ли на угоре

лиственница — как струна?

Не моя ли в Белом море

потоплённая страна

в дебрях водорослей ржавых,

в помавании ветвей —

коль причастен сонму правых

сотой долею своей?