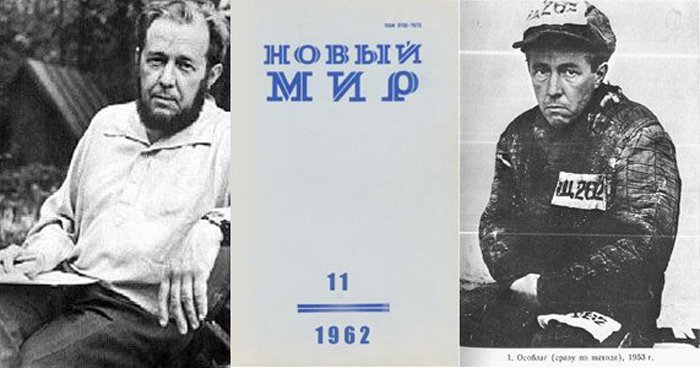

Когда рукопись знаменитого рассказа Александра Солженицына, – публикации которого нынче исполняется пятьдесят пять лет, – оказалась в редакции «Нового мира», на заглавной странице было начертано иное название: «Щ-854». Лагерный номер. При первой же встрече с автором, Александр Твардовский сказал Солженицыну, что с таким названием рассказ (который в журнале назвали повестью) – выйти не сможет.

Тогда коллективно, «переброской предположений через стол», сложили – «Один день Ивана Денисовича». С этим названием он вошел в отечественную и мировую литературу.

В нынешнем ноябре о рассказе будут много писать и говорить.

Будет вспомянуто и написанное о нем раньше. Обязательно.

Но вот удивительная вещь – сила художественного слова: перечитывая это великое сочинение сегодня, я неотступно думаю об его герое, как о живом человеке, который действительно был. …Знаю, что образ его сложен из нескольких реальных зэков; помню, что фамилия и внешность взяты от армейского сослуживца автора (тот Шухов не сидел ни дня); не забываю и о замысле Солженицына – непременно вывести простого, совсем не «продвинутого», как бы сейчас сказали человека…

Он – был. Он и сейчас еще здесь, только не прячет свой мастерок подальше от шмона, не экономит пайку и не продумывает тщательно, как следует предохраниться от завтрашнего убийственного мороза.

Он еще жив, к счастью, во многих из нас – этот малозаметный, сметливый, осторожный, добросердечный мужик. И многие из нас еще – родные ему, даже если и не догадываются об этом.

Это про такие произведения мы еще можем сказать: народное.

Их действительно очень мало.

Чехов записывает в книжку: «Кто глупее и грязнее нас, те народ [а мы не народ]. Администрация делит на податных и привилегированных... Но ни одно деление не годно, ибо все мы народ и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Солженицын сделал народное дело, вот что произошло.

Есть такое «обывательско-интеллигентское» мнение: мол, «Иван Денисович» – это лучшее, что он написал. А ведь рассказ о Шухове – только зернышко, из которого вырос «Архипелаг ГУЛАГ», – Солженицын и писал и говорил, что после публикации в «Новом мире» к нему потекли письма с рассказами о пережитом. Эти послания и стали невидимыми сваями для фундамента будущей величественной постройки.

А люди, которые подобное говорят, они, увы, не вполне свободны, – ибо, заглядывая в последующие произведения А.С., они в той, или иной мере уже были заражены тем, что я называю «синдромом Марьи Алексеевны» – по Грибоедову. Но это совсем иная тема.

Как известно, Твардовский готовился к выстрелу «Иваном Денисовичем» обстоятельно: давал читать рукопись именитым литераторам, ждал отзывов, медленно складывал и собственное будущее предисловие к журнальной публикации.

…Так восьмидесятилетний Корней Чуковский написал своё «Литературное чудо» – первый в мире отзыв на рассказ, количество читателей которого менее чем через год станет исчисляться миллионами. Автора он именовал «А. Рязанский», то есть тем именем, которое и было – из осторожности – начертано на первой странице рукописи.

«Другой более слабый автор непременно ударился бы в публицистику, стал бы проклинать и вопить. Но А. Рязанский – и в этом его величайшая сила – ничем не выражает своего страстного гнева. Он не публицист, а летописец. Ровным голосом, неторопливо, спокойно он изображает час за часом все поступки и мысли Шухова, который, благодаря своему цепкому, гениально-злоупорному характеру, чувствует себя даже счастливым среди ежеминутных беззаконий, насилий, глумлений над его человеческой личностью. В сущности, рассказ можно бы назвать “Счастливый день Ивана Денисовича”. Впрочем, трагическая ирония автора и без того ощутима на каждой странице».

Вспомним и кавторанга, и баптиста Алёшку (редкое изображение религиозного человека в ранней послевоенной литературе; его дивный, обращенный к Ивану Денисовичу монолог о силе и действенности веры).

Вспомним шуховского бригадира – Андрея Прокофьевича Тюрина, который так и не научился есть в шапке, вспомним его рассказ зэкам у печки.

Летом 1982 года, к двадцатилетию «Одного дня…» Солженицын напомнил – в интервью Би-Би-Си – как этот тюринский монолог чуть не вышибли из рукописи. Слава Богу, уже было получено разрешение на публикацию, и автор не дрогнул под последним цензурным наездом: «А самого главного, надо сказать, как-то не заметили ни в ре¬дакции, ни даже когда Хрущёву уже прочли и Хрущёв утвердил эту вещь к печати. И вдруг спохвати¬лись, что там есть такое совсем страшное место. Это бригадир Тюрин в рассказе своём говорит, что однаж¬ды он встретил на пересылке бывшего своего ко¬мандира взвода и узнал от него, что командир пол¬ка, который с ним расправился, и комиссар полка — оба в 37-м году расстреляны. И Тюрин говорит: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”. Спохватились, что это удар уже не по сталинскому “культу личности”, а удар в самое сердце советской власти; получается, что они, они это сделали собственными руками, и вот наказание Божье. Схватились, и тогда мне из ЦК звонили, чтоб я снял это место одно. А я и тут сказал – нет, я уже знал, что Хрущёв разрешил. Да я это место ни за что бы не уступил, мне без него не надо…»

При маловерии нашем, но всё же – думаем ведь мы иногда о Промысле. Помним о том, как открывалась – вопреки всему – перед нашими глазами Божья милость.

Всё, всё было против встречи нашей с Иваном Шуховым полвека тому назад. А вот ведь – встретились.

«Засыпал Шухов, вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый».

Там, в самом конце есть и – кода: про количество дней.

И вот я думаю ещё: дожил ли, дотянул ли свою невольничью лямку Шухов, доехал ли домой, до жены, до её мечты – совместно красить на продажу ковры через трафаретки, – она ему в письме о промысле этом доходном всю душу разбередила.

Прочитайте, пожалуйста, последнюю в этих юбилейных заметках цитату.

«Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры...

По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает – оно, будто, и легче. А как на волю ступишь?...

Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы.

В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился.

Легкие деньги – они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле верной работы не найдет».

Заканчивая, рука сама собою к томику Некрасова потянулась: «Эту привычку к труду благородную / Нам бы не худо с тобой перенять... / Благослови же работу народную

И научись мужика уважать. // Да не робей за отчизну любезную... / Вынес достаточно русский народ, / Вынес и эту дорогу железную – / Вынесет всё, что Господь ни пошлет! // Вынесет всё – и широкую, ясную / Грудью дорогу проложит себе. Жаль только – жить в эту пору прекрасную….»

Оборвём, не станем загадывать. Может, и доживём.

Слова какие: благородная, благослови, любезная.

Иван Шухов такими словами, наверное, и не пользовался никогда, а все – его.

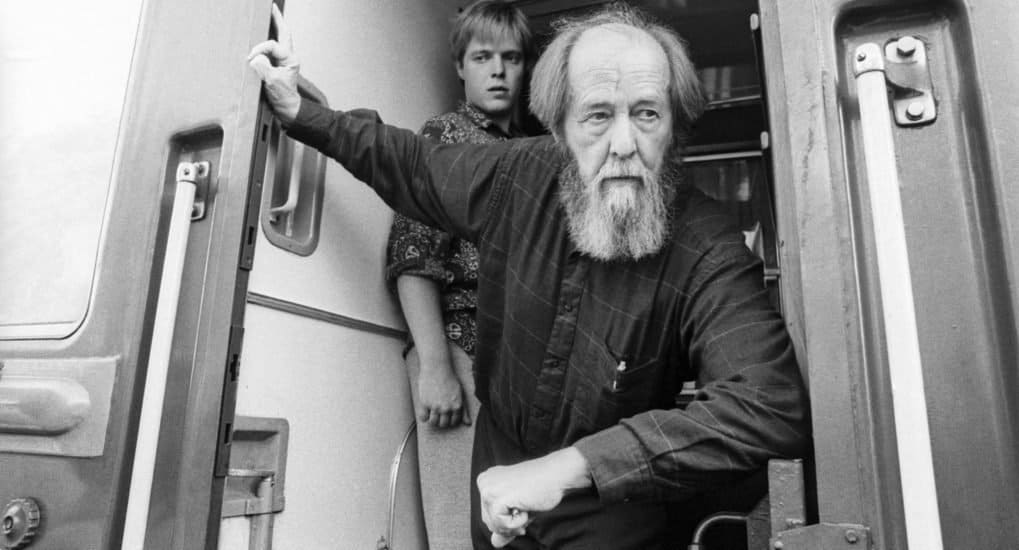

На заставке фрагмент фото: Александр Солженицын с сыном Ермолаем во время путешествия из Владивостока в Москву. На снимке: перед отправлением. Фото Владимира Саяпина /ИТАР-ТАСС/

Читайте также:

Игра на струнах пустоты

«Маленький подмастерье» под небом Бога

Солженицын и будущее. Мнение студентов

"Надчерпнувши воды живой" Стихи А. Солженицына

"Молитва" Стихотворение А. Солженицына