Неглинка – знаменитая московская река, которую заключили в трубу, спрятали под землю и поэтому ее нельзя увидеть...

Примечание автора

Мы шли с папой сквозь тихий подмосковный лес неподалеку от дачной платформы и делали вид, что ищем грибы. Искать грибы там, где их нет – дело замечательное. Потому что впитываешь глазами вид предосенней земли, теплоту стволов – и разговариваешь сколько хочешь, не отрываясь. Так получилось, что виделись мы в то время редко: я часто и надолго уезжал, и беда, которую пережили папа и брат мой, Вадим, меня почти не задела.

– Ты же знаешь, человек я нерелигиозный, мы Вадика никогда этому не учили. Но откуда он мог это узнать? – папа, задумавшись, поворошил палкой листву. – Все-таки есть, наверное, что-то там!..

Он с каким-то непонятным торжеством, ликованием даже, указал на небо. Некоторое время мы шли молча, потом он продолжил:

– В таком возрасте пережить то, что Вадик сейчас пережил... Такой стресс...

– Ну да, – ответил я, хотя ничего такого не знал и представить себе не мог.

Но папа кивнул, будто верил, что я понимаю:

– Психологически это объяснить можно. Но тогда почему именно на третий и девятый день?! Почему не на пятый, не на седьмой? И если это из подсознания – откуда он мог так точно угадать, что умерший является именно на третий и девятый день? Мы же во все это не верили, никогда не говорили об этом, никогда не говорили...

Ты только не спрашивай его ни о чем...

* * *

Первым Ваську нашел Вадим, наткнулся на него в темноте под откосом железной дороги, когда и взрослые уже с ног сбились. Сначала он даже не поверил, что Васька мертвый: просто лежит, сам на себя очень похожий, не страшный. Может, он сознание потерял? Не тут-то было: убился насмерть.

И вот, сам не веря, стоял Вадик уже на похоронах, у Васькиного гроба, на краю раскопа и заглядывая вниз, видел бурую воду.

В свои десять лет ужасно трудно было понять, как может это быть правдой, что его дружок Васька лежит в ящике среди этой воды и глины. И так Вадику было это дико, что в какой-то миг – показалось ему – сердце в груди подпрыгнуло и ударило в спину, да так, что он пошатнулся.

Однако сердце ни при чем. Это была глина, такая же, что и в могиле, мокрая, холодная и тяжелая. Ему в спину бросили кусок, а потом посыпались еще и выкрики, страшные, злые, сквозь рыдания и скрежет зубовный – проклятия из толпы деревенских... Этого Вадим уже не мог вытерпеть и убежал домой, точнее, на свой участок.

* * *

Страшно ему не было – было обидно и больно от непоправимого. И хотелось понять только: почему это ему? за что?..

Были ли Вадим с Васькой друзьями? Трудно понять. Внешне дружба ничем не примечательная. Играли, бегали – местный парнишка и дачник. Дом Васькин, коренной, деревенский – на холме, прямо над дачным полем. Ваське скучалось: с сестренкой играть – мала, а в других домах одни взрослые да старики. Тут вдруг как-то познакомились с Вадимом. И стал Васька к Вадиму на дачу ходить.

Родители Васькины только рады были... Но теперь, видать, решили, что вся беда вышла от этой дружбы. Ведь как Васька погиб? Вроде бы как раз у Вадима в гостях и был. Вадик помнил: накануне под вечер, когда вдоволь набегались, посражались, позвал его Васька покататься на электричках, да он отнекался. Ему не нравилось такое катанье. А Васька пошёл к платформе один и больше не возвращался. Васька озорной, и ясное дело, что хотел не внутри, а на приступочке, держась за поручни, ехать. Сам, видно, и спрыгнул на том откосе, чтобы поезд далеко не увез. И прыгал-то, может, в сотый раз, а вот не повезло... Да только никому это было невдомек, и кто кого подбил кататься, где был Васька, а где Вадим – откуда теперь взрослым узнать?.. И теперь получилось для всех, что его вина, Вадимова.

И когда понял Вадим всё, подумалось: а может лучше не Васька бы умер, а он сам? Тогда его уже не было бы, он не знал бы, не слыхал и не чувствовал ничего, потому что мозг уже погас и сердцу незачем болеть... Хотя представить себя мертвым Вадику было очень трудно; нечестно все время получалось: он постоянно видел что-нибудь, пусть и со стороны, а ведь если уж ты умер – то как на себя посмотришь? Ведь нечем тогда чувствовать, нечем!..

Но истина была в том, что хоронили все же не его, и никак не мог он поменяться местами с Васькой; все он сейчас видел, все слышал. И хотя молчал и не плакал почти – в груди, горле его ворочалась и стонала совсем не детская тоска...

Теперь от Васьки ничего не осталось, кроме белого тела, в засыпанном глиной гробу. А Вадик был жив. Но ложась ночью спать (хотя как тут заснешь!) на третий день после Васькиной смерти, думал он, что жизнь его кончилась вместе с Васькой, потому что как дальше существовать ему с этим криком: “Лучше бы ты сам убился, москвич проклятый!..”

* * *

Так он и ворочался, метался в постели, пока над ним не склонился... Васька. Вадим сразу его узнал и почему-то не удивился даже, хотя было в деревенском приятеле что-то чудное. Или чудное – это смотря как ударение поставить.

– Но ты же умер! – вспомнил Вадим.

– Ну, да вот, – ответил Васька, присаживаясь на край кровати. – Умер. Но смотрю, ты чего-то грустишь. А ты же не виноват, что я сдуру полез. Мне и больно-то не было вовсе. Отцепился, лечу – не помню, как и треснулся. Испугаться даже не успел... А ты грустишь. Зачем? Вот же я, вот! Я же не мертвый...

– А какой? – спросил Вадик, и от этих слов своих, произнесенных вслух, вздрогнул и проснулся.

Было уже утро. Он лежал, пытаясь понять, что же случилось, а тут и мама с папой: “Ты чего, Вадюш? Почему во сне разговаривал?”

Но рассказать тогда, сразу, Вадим не решился. Потому что сам ничего не понимал и мучался: откуда Васька? Почему он такой был живой, настоящий? И отчего не похоже всё это было на обыкновенный сон?

Раньше он всегда знал, когда сон, даже понимал, что если, например, страшное снится, то можно взять – и проснуться. Но на этот раз и страшного ничего не было, просто очень явственно всё... А может, это психика? Ну, например, механизм такой в мозгу заложен: если сильно страдаешь, то тебе снится яркий-яркий сон, и этот Васька – твой собственный вымысел, а не по правде?

Не знал он ничего, не понимал, и легче не стало. Может, даже сложнее, потому что теперь он ходил и думал. Погладит кошку – а сам куда-то смотрит; ответит отцу, кивнет – но мыслями там где-то; ложится спать, а не может: думает, думает... На станцию, что ли, сходить? Или к тому откосу, где теперь высохшие, мятые цветы? Но как вспоминал про тот злополучный откос – тут же всплывало: Васька, который мог еще оказаться живой. И Вадим бежит к нему в сумерках: “Васька, постой, не умирай, слышь, Васька-а-а!..” И какие-то ветки мешают, хлещут больно. И он все-таки бежит, бежит изо всех сил, и так бежал бы до конца, если б мама не растрясла его от кошмарного сна, если бы не всхлипнула: “Ну, что ж ты, сынок, так кричишь?” И, обняв, уткнулась в его одеяло.

* * *

Так и жил, час за часом, время совсем не шло. И только хуже становилось – до девятого дня.

– Ну почему ты не понимаешь!? – Васька стоял рядышком, совершенно живой. – Посмотри: все ведь по-другому!

– Но как это – “по-другому”? Тебе что – хорошо, легко?

– Ну, – Васька чуть качнул головой, отрицаясь. – Не легко. Надо вот дальше идти. Мне уже пора. А тебе пора – понять, что не грустить надо... Знаешь, я уже, кажется, давно здесь, и жалко, что раньше ни о чем этом не знал. Знал – было бы легче. Теперь труднее, конечно. Это же не в школе, здесь отметки не ставят. Проходишь через всякое... Но, Вадька, все равно же – здесь не так, как ты думаешь. Ну, посмотри на меня, ну разве не видишь?..

* * *

– Понимаешь, я не тогда это понял, а после. Может даже лет через пять только, или того позднее...

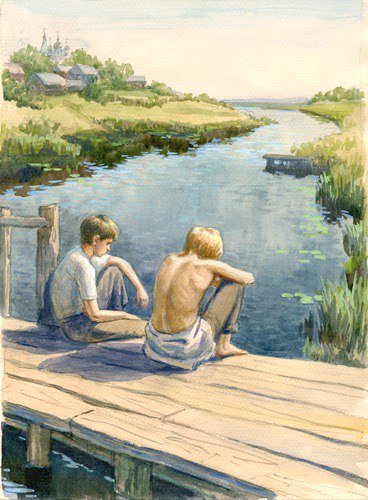

Мы с Вадимом, уже почти взрослым, спускаемся по бульварам, от нашего храма в сторону Трубной площади.

– Я ведь себя выше Васьки ставил, пока он не умер. Мне казалось: я такой... умник. В музыкалку хожу, книжки читаю, а он, вроде, простой деревенский васька. Но когда мы с ним на девятый день говорили, у него было такое лицо! И мне понятно стало: ничего я еще не знаю. Нет, стопроцентно: это был тот самый Васька, тот же самый! Но лицо... Знал он уже что-то такое, чего никто из нас знать не может. А я-то, тем более, совсем мальчишка!

– И что ты?

– А что я? Даже и выводов особых; чтобы вера тут же появилась... Вера – это потом, очень постепенно. Вот папа – тот сразу переменился тогда. А я: отпустило – и дальше книжки читать, играть в солдатики... Да и теперь – что я понял? Что я могу? Молиться? В церкви петь?

Мы уже на Трубной, разрытой в конце Цветного бульвара – метрострой. Март истаивал бледно-голубым и нежным небом, солнечными пятнами на асфальте, свежим запахом земли. Все тянуло к апрелю, к ранней Пасхе...

– Вот она, Неглинка!

Мы встали у самого края раскопа и заглянули вниз. Старая кирпичная труба в глубине разобрана метра на три, и по дну её струится кажущийся чистейшим – янтарный ручей. Сердце в груди вдруг заходится от чего-то, радость переполняет меня, непонятная, но ясная и живая.

– Это все равно как вера: знаешь, что речка там, в трубе, а увидеть нельзя. А нам вот посчастливилось, правда?

Вадим кивает, улыбается.

Воскресенье тихое, машин почти нет. Вода течет, журчит, переливается, в нее даже заглядывает солнышко. Неглинка!..

– А ведь, может, никогда больше ее не увидим, – сказал вдруг Вадим.

И это, наверное, была правда, но высказанная легко и почти без грусти.

Иллюстрации Юлии Кузенковой