В «Фоме» (на фоне большущего числа публикаций о русской классике) Пушкину посвящено не так уж много статей (внимание: колонка написана два года назад, многое переменилось. Советую обратить особое внимание на постскриптумы — В.Г.). По крайней мере, мне самому хотелось бы большего, и я уверен, наверстаем упущенное. Но тем не менее, хочу напомнить о нескольких статьях из архива, которые можно перечитать прямо сейчас.

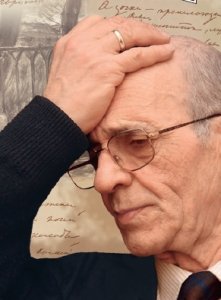

Прежде всего, это интервью с известным пушкиноведом Валентином Семёновичем Непомнящим. Разговор там — о восприятии поэта: с точки зрения народного сознания (и даже фольклора!), сознания разных поколений (от времён революции и до современности), проблемы преподавания в школе. В сопоставлении с собственным духовным поиском и эволюцией взглядов Пушкина от юных лет к зрелости:

«Бытует мнение, что Пушкин устарел и не отвечает запросам и чаяниям сегодняшнего читателя. Причем так думают люди уже не очень грамотные и плохо знающие творчество Александра Сергеевича. Я помню, как еще в 1999 году, когда Россия отмечала юбилей поэта, один из телеведущих высказался: „Как говорил Пушкин, все мы вышли из гоголевской „Шинели““. Хотя это слова Федора Михайловича Достоевского. В том же юбилейном году московские улицы были украшены многочисленными растяжками с наиболее известными цитатами пушкинских стихотворений. На одной из них можно было прочесть: „...Средь шумного бала, случайно...“. Конечно, очень поэтичная фраза, есть в ней некая недосказанность, глубина... Но самое главное — подпись: А.С. Пушкин! Что тут скажешь? Строка из знаменитейшего романса на стихи А.К. Толстого каким-то странным образом оказалась приписана пушкинскому перу — и ни у кого это не вызвало особого возмущения! А сейчас в связи с циклом передач о поэме „Евгений Онегин“, который я делал на телевидении, мне довелось узнать мнение одного из сотрудников редакции канала: „Онегинский текст тяжело слушать“. Подчеркиваю — это было сказано человеком, работающим на телеканале „Культура“. На таком печальном фоне разговоры о том, что Пушкин устарел, звучат как симптом тяжкой духовной болезни всего нашего общества, теряющего связь со своими культурными корнями.»

Есть в «Фоме» своего рода «хрестоматия» под названием «Неизвестный Пушкин», которую я также советовал бы прочесть, однако не очень ложится она на традиционно радостное восприятие любого дня рождения. Поскольку посвящена, напротив, последним часам жизни поэта.

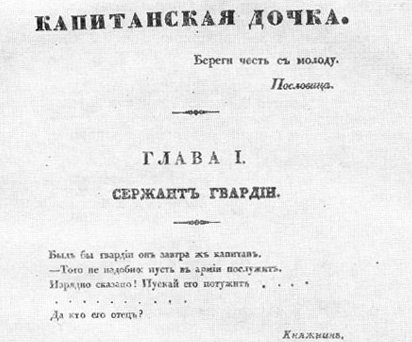

Ну и, наконец, — размышления писателя, ректора литературного института Алексея Варламова о «школьной», зачитанной до дыр повести Пушкина «Капитанская дочка». Статья, по-моему, чрезвычайно интересна, особенно попыткой сравнения молодых пушкинских героев (Гринева и Швабрина) с сыновьями Тараса Бульбы у Гоголя (Остапом и Андрием). Ведь произведения писались практически параллельно.

Сделаю одну лишь важную, лично для меня, оговорку — несогласие с Алексеем Николаевичем. Он считает, что: «Швабрин написан так, что его ничто не извиняет и не оправдывает. Он воплощение подлости и ничтожества, и для него обыкновенно сдержанный Пушкин не жалеет черных красок. Это уже не сложный байронический тип, как Онегин, и не милая пародия на разочарованного романтического героя, как Алексей Берестов из «Барышни-крестьянки», который носил черное кольцо с изображением мертвой головы. Человек, способный оклеветать отказавшую ему девушку («Ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег», — говорит он Гриневу) и тем самым нарушить дворянскую честь, легко изменит присяге. Пушкин сознательно идет на упрощение и снижение образа романтического героя и дуэлянта, и последнее клеймо на нем — слова мученицы Василисы Егоровны: «Он за душегубство и из гвардии выписан, он и в Господа Бога не верует».

Не могу согласиться с этим. Не клеймит Пушкин никого, а лишь фиксирует поступки и диалоги людей, позволяя другу-читателю увидеть картину. Поэтому-то особенно убедителен, и одновременно — органичен для христианинского взора. Поскольку если и осуждает, то осуждает грех, а не грешника. Цель-то пушкинская, одна из главных составляющих его труда названа (в «Памятнике») определенно: «Чувства добрые я лирой пробуждал». Добрые чувства — великодушие, простота, отказ от лицемерия, защита слабого и страдальца; умение понимать и прощать. На фоне неприятия подлого и низкого поступка, сопротивления всякой неправде.

Это и есть для меня, в самом кратком изложении, «программа» пушкинского творчества. Где «гений и злодейство — две вещи несовместные». Можно ли оправдывать поступки Онегина и Швабрина? Нет, никак невозможно. Однако осудил ли поэт, творец, этих людей? — Думаю, нет. Можно ли жалеть этих людей и думать о них как о несчастных жертвах собственной лености или страсти? — А как же ещё? Конечно, можно. И немыслим Пушкин без милосердия и великодушия...

В жестокий век, который и поныне не думает кончаться, с нами остаются книги. Того, кто призывал к падшим милость. И умирая, по собственному слову, христианином, сумел возвыситься и простить врага. И завещал не мстить.

p.s. Июнь 2015 по июнь 2016. К перечисленным публикациям прибавилось ещё две. Алексей Пищулин подарил читателям «Фомы» замечательную статью «Пушкина после Пушкина».

А Виталий Каплан поговорил о романе «Евгений Онегин» с Алексеем Варламовым .

p.p.s. Июнь 2016 по июнь 2017. Вышел замечательный цикл видео-лекций Алексея Варламова «ПУШКИН ЗА ЧАС», который всем искренне советую!

На основе этого цикла «родилось» эссе «Товарищ Пушкин», опубликованное в июньском выпуске журнала за 2017 год.

На заставке: фото Владимира Гурболикова