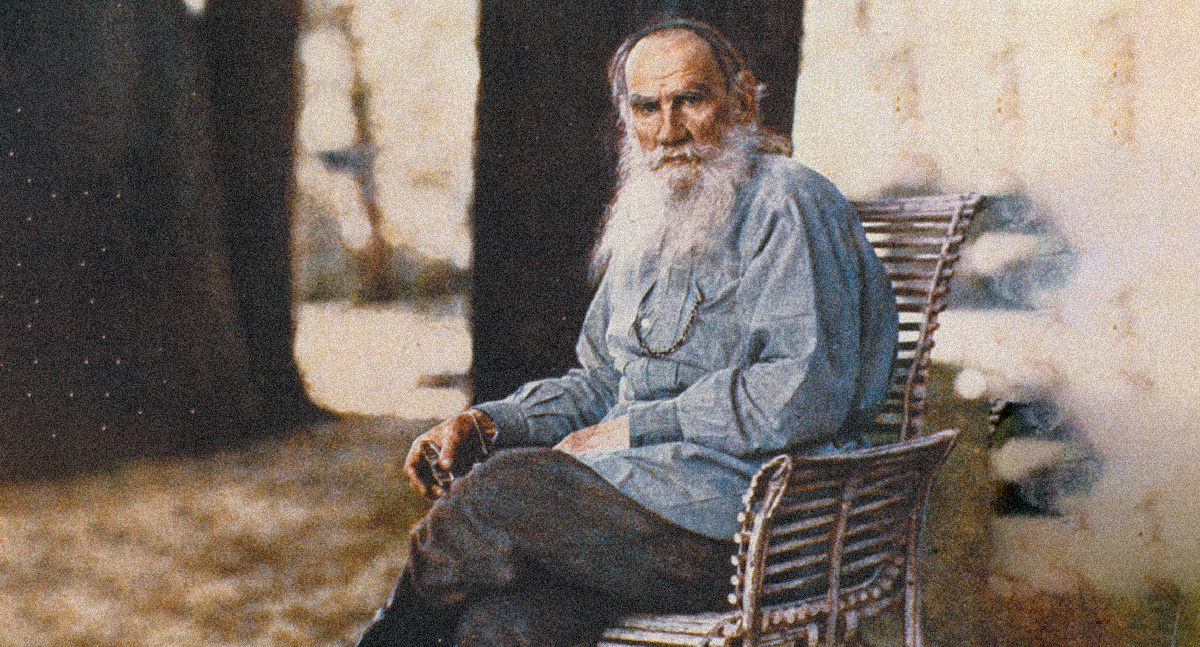

Вот уже более ста лет прошло с того момента, когда Русская Православная Церковь официально засвидетельствовала, что более не может считать своим членом графа Льва Николаевича Толстого. И все сто лет вокруг этого трагического события не умолкают споры и обсуждения. Такой интерес понятен и закономерен: авторитет Толстого как признанного классика мировой литературы невероятно высок, имя его известно сотням миллионов образованных людей на всей нашей планете. И если столь значительный общественный институт, как Русская Православная Церковь, пошел по отношению к столь уважаемому человеку на столь крайнюю меру, то вполне разумно задаться вопросом — а в чем же причина этого разрыва?

Но вот тут-то как раз и возникает парадоксальная ситуация, которой очень трудно найти разумное объяснение. Вместо того чтобы спокойно выяснить все обстоятельства этого конфликта и определиться в своем отношении к поведению каждой из его сторон, люди очень часто без всякого рассуждения и исследования вопроса делают для себя однозначный вывод: церковники усмотрели некие крамольные с точки зрения христианства мысли в художественных произведениях Толстого, и за это наказали его, как смогли. Таким образом, свидетельство Синода об отпадении Льва Николаевича от Церкви уже более века воспринимается определенной частью русской интеллигенции как некий акт возмездия за писательское вольнодумство, выраженное Толстым в «Анне Карениной», «Войне и мире» и в других плодах его литературного гения.

При этом многие из сторонников этого мнения зачастую даже не подозревают, что помимо художественных произведений Лев Николаевич написал еще и целый ряд работ духовно-религиозного характера, где подробно изложил свое понимание христианства и Евангелия. В них он очень резко, категорично и осознанно расходится с учением Церкви по основным вопросам исповедания веры. И поводом к публикации в российских газетах «Определения Святейшего Синода о графе Льве Толстом» послужили не только его последние романы (как, например, «Воскресение»), но, в первую очередь, религиозно-просветительская деятельность писателя.

Можно возразить: какая разница, за что именно человека подвергли репрессии — за художественные произведения или за религиозные? Ведь в любом случае получается, что это произвол церковных чиновников, которые из каких-то своих корпоративных интересов взяли и отлучили от Церкви великого русского писателя.

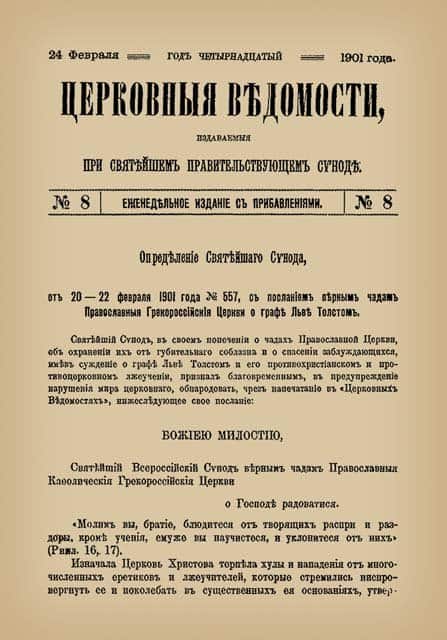

Действительно, по сути и последствиям «Определение» имело характер отлучения. Вместе с тем, обратим внимание на то, что собственно в «Определении» не встречается слов «отлучение», «анафематствование» или «проклятие» в отношении Льва Николаевича. Совсем другие слова нашла Русская Церковь для определения той трагической ситуации: «…Лев Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковью Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею (выделение мое — А. Т.)».

«Определение» лишь зафиксировало то отлучение, которое Лев Николаевич сам вполне добровольно осуществлял в течение трех последних десятилетий своей жизни. Думается, понимание этого отбросит все обвинения церковных чиновников в произволе и следованию корпоративным интересам — до последнего момента Церковь была готова вновь принять Толстого в свое лоно. Вот только он так и не вернулся.

Два Толстых

Вопрос о том, как Церковь относилась к Толстому, безусловно, очень важен. Но ведь есть и другой, никак не менее важный вопрос, о котором вспоминают куда реже: а как же сам Толстой относился к Церкви?

Думается, никто не сможет ответить на него более точно и убедительно, чем сам Лев Николаевич. Но прежде чем процитировать здесь его слова, хотим сразу предупредить читателя: мы не ставим себе целью заклеймить Толстого и внушить верующему человеку отвращение к нему.

Мы лишь хотим показать, что поводом к появлению этого Определения Священного Синода стали отнюдь не личные претензии церковных иерархов к литературному творчеству великого писателя, а сознательное и целенаправленное поругание Толстым практически всех вероучительных истин Церкви. Да, можно сколько угодно искать и находить для Льва Николаевича «смягчающие обстоятельства» — мол, и по-другому он иногда высказывался, мол, если посмотреть слова его в контексте, то не так все ужасающе выглядит. Это было бы нормально и правильно для полноценного академического исследования. Но наша статья о другом: принимая и признавая весь масштаб личности и художественного таланта Толстого, как православные христиане мы не должны (и не можем!) благодушно отводить взгляд в сторону, когда речь заходит о его высказываниях в адрес Церкви и ее святынь.

Вот, например, что он писал по этому поводу еще в 1884 году в своей работе «Исследование догматического богословия»:

«Православная церковь? Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженных людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженных людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ».

А вот воспоминания Гусева, секретаря Толстого, о беседе Льва Николаевича со священником о. Димитрием (Троицким) в сентябре 1897 года:

«За завтраком Л. Н-ча священнику удалось побеседовать с ним», — говорит Гусев.

— Я читал вашу книжку «Христианское учение», — сказал священник. — Мы с вами во многом сходимся….

— Да, у вас есть истина, — отвечал Л.Н. — Если бы у вас не было истины, вы бы давно погибли. Но вместе с истиной у вас и много лжи. Вас гордыня дьявольская обуяла, что вы знаете истину… И эта ваша уверенность в том, что вы знаете несомненную истину, разъединяет вас со мной, с китайцем… А я соединяюсь с ним.

Продолжения и конца их разговора я не слыхал. Он происходил один на один. Видимо, этот посетитель был очень тяжел Л. Н-чу. Сужу так потому, что сам Л. Н. рассказывал за обедом. По его словам, священник сказал ему, что церковные обряды — это скорлупа на яйце. Если прежде времени сколупнуть скорлупу, то цыпленок не выведется. «Я сказал ему, — продолжал Л.Н., — что скорлупа — это тело, цыпленок — это дух, а ваше учение — это дерьмо на скорлупе. Он очень обиделся. Я еще резче сказал: не на д…, а на г...»

После публикации «Определения» Церковь по-прежнему не оставляла попыток помочь Льву Николаевичу увидеть всю нелепость его притязаний на роль нового пророка и реформатора христианства. В Ясную Поляну к писателю приезжали и священники, и архиереи… Естественно, разговаривали о вере. Но как же оценил Толстой это внимание к себе? Вот дневниковая запись, сделанная Львом Николаевичем в 1909 году после приезда к нему тульского епископа Владыки Парфения: «Вчера был архиерей, я говорил с ним по душе, но слишком осторожно, не высказал всего греха его дела. А надо было… Он, очевидно, желал бы обратить меня — если не обратить, то уничтожить, уменьшить мое, по их мнению, зловредное влияние на веру и церковь. Особенно неприятно, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы не придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я «покаялся» перед смертью. И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к Церкви, причаститься перед смертью я так же не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки и потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении — ложь».

Еще одно высказывание Льва Николаевича, очень показательное в смысле его отношения к Церкви:

«…Я готов скорее отдать трупы моих детей, всех моих близких на растерзание голодным собакам, чем призвать каких-то особенных людей для совершения над их телами религиозного обряда» (из беседы с Наживиным — за месяц до кончины).

Вообще, поражает это удивительное пренебрежение Льва Николаевича к религиозным чувствам людей, с которыми он полемизирует о вере. Говоря о Православии, Толстой именует Господа Иисуса Христа «повешенным иудеем», таинство причащения Тела и Крови Его — «похлебкой», Евангелие — «мешком грязи», а Пречистую Матерь Божию называет словами, которые не поворачивается язык повторить даже в виде цитаты.

Странное дело: ведь Толстой искренне проповедовал любовь всех ко всем, терпимость, непротивление злу. После цареубийства 1 марта он в своем письме к Императору Александру умолял его помиловать убийц Императора-отца, дать им денег, услать в Америку и написать манифест со словами вверху: «Я говорю: любите врагов своих». (За этот акт Толстой обещался быть «собакой, рабом нового Государя и плакать от умиления»). По многочисленным отзывам родных, Лев Николаевич от природы был очень добрым и отзывчивым человеком. Но когда речь заходила о Церкви и ее учении, Толстой как будто забывал, что православные христиане — тоже люди, и грубые слова его, сказанные в адрес православных святынь, глубоко ранят их сердца. В такие моменты он становился просто другим человеком. К Церкви, ее священству и мирянам Толстой был в своих высказываниях жесток и безжалостен.

«Не то, не то!»

Эту бескомпромиссную вражду Льва Николаевича в его отношении к Церкви оспаривали и осуждали не только церковные деятели, но и его же собратья по перу. Вот воспоминания архиепископа Никона (Рождественского) о беседе с великим русским философом В. С. Соловьевым.

«На мой вопрос, давно ли он видел графа Толстого, покойный философ-христианин ответил мне: «С тех пор, как я увидел, что граф питает личную ненависть к Господу Иисусу Христу, я всё порвал с ним и больше не имею с ним никаких сношений». «Но питать личную ненависть можно только к тому, с кем имеешь личные отношения, — сказал я, — а граф...» «Вы слишком наивны, — сказал Владимир Сергеевич, — может ли сей гордец простить какому-то «Назаретскому Плотнику», что Тот раньше его, Толстого, дал миру такое учение, которое преобразило мир, а он, Толстой, при всех своих усилиях успел обратить в свою секту несколько десятков неумных людей и знает хорошо, что его секта рассыплется после его смерти и учение будет сдано в архив, как нелепость...»

Таков суд над позицией Толстого его бывшего друга и собеседника, который великолепно разобрал его учение о непротивлении злу в своих «Трех разговорах».

А вот что пишет в своих воспоминаниях Александра Андреевна Толстая, близкая родственница, с которой Лев Николаевич был дружен настолько, что в своей книге о Толстом Иоанн Шаховской называет ее «светлым ангелом писателя».

«Я встретила Достоевского в первый раз на вечере у граф. Комаровской. С Л. Н. он никогда не виделся, но, как писатель и человек, Л. Н. его страшно интересовал. Первый его вопрос был о нем: «Можете ли вы мне истолковать его новое направление? Я вижу в этом что-то особенное и мне еще не понятное»...

Я призналась ему, что и для меня это еще загадочно, и обещала Достоевскому передать последние письма Льва Николаевича, с тем однако ж, чтобы он пришел за ними сам… Этот очаровательный и единственный вечер навсегда запечатлелся в моей памяти; я слушала Достоевского с благоговением: он говорил, как истинный христианин, о судьбах России и всего мира; глаза его горели, и я чувствовала в нем пророка... Когда вопрос коснулся Льва Николаевича, он просил меня прочитать обещанные письма громко. Страшно сказать, но мне было почти обидно передавать ему, великому мыслителю, такую путаницу и разбросанность в мыслях.

Вижу еще теперь перед собою Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: «Не то, не то!..» Он не сочувствовал ни единой мысли Л. Н.! Несмотря на это, забрал все, что лежало писанное на столе: оригиналы и копии писем Льва. Из некоторых его слов я заключила, что в нем родилось желание оспаривать ложные мнения Л. Н.

Я нисколько не жалею потерянных писем, но не могу утешиться, что намерение Достоевского осталось невыполненным: через пять дней после этого разговора Достоевского не стало».

Наверное, критика учения Толстого, сделанная Достоевским, стала бы самым сильным и убедительным обличением толстовства в глазах русской интеллигенции. Но этому его намерению, увы, не суждено было осуществиться…

Определение Синода счел правильным еще один весьма известный светский публицист, заподозрить которого в симпатии к Церкви может только сумасшедший. В. И. Ленин в статье, посвященной смерти Л. Н. Толстого, писал:

«Посмотрите на оценку Толстого в правительственных газетах. Они льют крокодиловы слезы, уверяя в своем уважении к «великому писателю» и в то же время защищая «святейший» синод. А святейшие отцы только что проделали особенно гнусную мерзость, подсылая попов к умирающему, чтобы надуть народ и сказать, что Толстой «раскаялся». Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами…»

Логика, типичная для Владимира Ильича: отомстить за то, что, даже по его мнению, было сделано наилучшим образом.

Невостребованная возможность

Толстой умер, так и не восстановив своего общения с Церковью. Однако и среди церковных авторов были люди, писавшие после кончины Толстого добрые и проникновенные слова в его адрес. Это прежде всего Евгений Николаевич Поселянин — известный духовный писатель, автор многих книг на церковную тематику. В полемике с архиепископом Вологодским Никоном (которую публиковал журнал «Колокол») Поселянин писал:

«Будем верить, что между душой старца, осыпанной столь великими милостями Божиими, и его Богом в последние часы догорающей жизни, неведомо ни для кого, произошла великая тайна, что Бог, сторожащий душу человека и до последнего мгновения борющийся за ее спасение, призвал к себе эту скорбную мятущуюся душу, что радостно она прильнула к ногам Христовым и в том обрела себе покой и спасение...»

Пройдет совсем немного времени, и соратники Ленина в зачет отлучения Льва Николаевича от Церкви зальют страну кровью тех, кого их вождь называл «чиновниками в рясах». Е. Н. Поселянин разделил участь десятков тысяч священнослужителей и просто верующих церковных людей. Он был расстрелян в 1931 году по сфальсифицированному обвинению.

Заступаясь за Толстого, Поселянин писал, что милосердие Божие всегда идет впереди Его правосудия. Это действительно так. Но когда человек сознательно не принимает милосердия, даже Господь не может навязать ему это милосердие силой. Как это ни парадоксально, но «Определение Святейшего Синода» было для Льва Николаевича прекрасным поводом помириться, наконец, с Церковью. После оглашения «Определения» Толстой этого не сделал. С какими мыслями уходил Лев Николаевич из жизни — нам неизвестно. Все происходило за закрытыми дверями. Доступ к Льву Николаевичу имели всего два человека — его дочь Александра Львовна и личный секретарь Владимир Чертков — оба рьяные «толстовцы». Известно, что к умирающему приехал оптинский старец Варсонофий. Однако к Толстому его не пустили. Мы не знаем, почему Лев Николаевич его не принял. Была ли это воля самого Толстого или решение Черткова и Александры Львовны? Мы знаем только, что воссоединения Толстого с Церковью, к сожалению, не случилось...