5 «безбожных» фильмов Бергмана

Одна из его тем — человек пред лицом молчащего Бога. Человек посылает вопрошание «туда» и не знает, слышат ли его, ответят ли, — и мучается.

Всякая литературная материя делится на три сферы. 1. То, что автор хотел выразить. 2. То, что он сумел выразить. 3. То, что он выразил, сам того не желая. Третья сфера — самая интересная.

Сергей Довлатов. Соло на ундервуде

Марафон по Бергману

Как-то летом, оставшись один в городе на три недели (семья уехала в деревню), я устроил себе марафон фильмов Ингмара Бергмана. Знаком я был с его творчеством поверхностно: мол, есть такой классик мирового авторского кино, «великий швед», и в фильмах его звучит тема кризиса веры и богооставленности. Решил наконец познакомиться «с матчастью». В хронологическом порядке начал смотреть самые известные картины Бергмана. Причем смотреть так, как обычно кино не смотрят: по 20 минут днем, по 40 минут вечером... Несколько дней подряд я жил с его фильмами.

смотрите также видео с участием константина Мацана:

- О чем молчат фильмы Бергмана? Ликбез от Академии журнала «Фома»

- Бог не отвечает? Как почувствовать присутствие Бога. Подкаст Райсовет

Сначала было тяжело. Отвыкает современный человек от медленного повествования, когда история не столько вовлекает в сюжет (чем все закончится?), сколько приглашает погрузиться в состояние. Но постепенно входишь во вкус и словно доверяешься режиссеру: «Ведите меня, куда хотите, я пойду за вами». Такое кино — когда распробовал — начинает говорить тебе о тебе же самом.

Молчащий Бог

Есть известная «классификация» кинорежиссеров по их отношению к религии, ее предложил кинокритик, католический теолог Амадей Эйфр: у Карла Теодора Дрейера присутствие Бога свидетельствует о присутствии Бога; у Луиса Бунюэля отсутствие Бога свидетельствует об отсутствии Бога; у Федерико Феллини присутствие Бога свидетельствует об отсутствии Бога; у Ингмара Бергмана отсутствие Бога свидетельствует о Его присутствии. Что это значит — в случае Бергмана?

Одна из его тем — человек пред лицом молчащего Бога. Человек посылает вопрошание «туда» и не знает, слышат ли его, ответят ли, — и мучается.

Говорит ли молчание Бога о Его отсутствии? Нет. Наоборот. Чувство богооставленности — не чувство богоотрицания. Это оставленность именно Богом. И молчание — ответ именно на вопрошание, а вопрошание уже содержит в себе веру и предчувствие, что Тот, Кто может ответить, должен быть. И кризис веры — кризис именно веры, но не неверие. Ощущение кризиса и «молчания небес» как разлада, которым томишься, уже само по себе указывает, что потерянный лад где-то есть, иначе кризис переживался бы безболезненно и не был бы, собственно, кризисом. Если мучаешься жаждой (духовной), значит, в мире существует вода (живая), иначе само чувство жажды не возникало бы.

В «Седьмой печати» есть момент, когда Смерть спрашивает рыцаря: «Когда же ты перестанешь задавать вопросы?» Рыцарь отвечает: «Никогда». Очень бергмановская интуиция — постоянное вопрошание и неуспокоенность. Поиск Бога и Его ответов — процесс, который не прекращается. Это нормальное состояние человеческого духа. Тот, Кто может ответить, — есть, но иногда — как кажется — молчит, и через это молчание героям Бергмана нужно пробиться.

Времени — нет

«Земляничная поляна», 1957

В главных ролях: Виктор Шёстрём, Биби Андерссон

«Земляничная поляна» — прославленный фильм 1957 года про пожилого врача, именитого и признанного, Исаака Борга. Закрывшийся от всех человек, уставший от жизни скептик, он, возможно, сам того не понимая, страдает от нехватки любви. С сыном отношения формальные и тяжелые. Супруга, с которой тоже, видимо, было все непросто, скончалась. Он одинок.

Сцена, где Борг во сне видит часы без стрелок, — уже часть хрестоматии мирового кинематографа. Нередко этот сон интерпретируют как то, что должно выразить состояние ужаса в душе героя. Но можно посмотреть и иначе. Часы без стрелок — время не идет или же времени вовсе нет, не существует. Но, если вдуматься, где не существует времени? В Боге. У Бога. Он — вечность.

Для меня тема о времени — основная в «Земляничной поляне». Ведь одна из загадок человека вообще заключается в том, что все в жизни вокруг и в теле человека от времени меняется, но при этом что-то самое глубокое — душа? — сквозь время остается неизменным. У философов для этого есть термин «тождество личности». Отчего-то я знаю, что в семнадцать лет я — это я, и в тридцать лет — это тот же самый я, и в семьдесят — снова тот же самый я. И значит, если в своем природном составе человек необходимо принадлежит времени и пространству, то личность в человеке способна над ними приподниматься и быть вне времени, быть причастной вечности. «Касаться мирам иным», по выражению Достоевского. Тема о времени — сущностно религиозная. С этим вполне сочетается то, что «Земляничная поляна» построена как постоянное воспоминание героя о событиях прошедшей жизни: юношеская влюбленность, учеба в институте, брак… И режиссер наполняет этот рассказ отсылками к религиозной проблематике.

Например, по дороге герой и его спутница встречают двух молодых людей, которые спорят и даже дерутся из-за вопроса: есть ли Бог? Один из них будущий священник, второй — будущий врач. Спор науки и религии. Когда они спрашивают мнение Борга, тот отвечает: «Милые дети, что бы я сейчас ни сказал, вы встретите это со снисходительностью и иронией. Так что я промолчу».

В дороге Исааку Боргу снится экзамен по медицине, который он не может сдать. Подходя во сне к кабинету, он останавливается у оконной рамы, в которую не до конца вбит гвоздь. Рука Борга ложится на гвоздь и тут же отдергивается. Нетрудно увидеть здесь символ распятия. Трудно — да и не нужно — толковать его однозначно, но ярок сам факт: отчего-то рассказ о человеке, осмысляющем жизнь, у Бергмана не может обойтись без аллюзии к Голгофе.

Путешественники также подвозят странную семейную пару. Супруг заявляет о себе как о католике. Он циничен, хамоват и высокомерен по отношению к жене. «Я высмеиваю мою жену, а она меня. Я смеюсь над ее истерией, а она над моей религиозностью. Мы зависим друг от друга. Только забота о самих себе не дает нам убить друг друга», — заявляет муж. Жена же говорит: «Я не верующая, но терплю мужа». Они ссорятся так сильно, что их просят покинуть машину. Муж выходит с высоко поднятой головой, и только его «неверующая» жена извиняется за скандал: «Простите нас, если сможете». Бергман не обходится и без скепсиса к «неживой» религиозности.

В книге «Картины» режиссер упомянул о совпадении инициалов Исаака Борга с инициалами Ингмара Бергмана: «Просто и банально. Я смоделировал образ, внешне напоминавший отца, но, в сущности, то был от начала и до конца я сам»[1]. В тот период жизни, когда снималась «Земляничная поляна», Бергман, по собственному признанию, «блуждал в тщетных поисках отца и матери» и «поэтому-то заключительная сцена “Земляничной поляны” несет сильный заряд тоски и желания: Сара, взяв за руку Исаака Борга, ведет его на освещенную солнцем лесную опушку. По ту сторону пролива он видит своих родителей. Они машут ему руками»[2].

Новые штрихи проступают, если вспомнить, что поиск отца в художественном произведении нередко имеет в качестве архетипа поиск Отца Небесного.

«Отец поговорил со мной»

«Сквозь тусклое стекло», 1961

В главных ролях: Харриет Андерссон, Гуннар Бьёрнстранд, Макс фон Сюдов, Ларс Пассгорд

Фильм «Сквозь тусклое стекло» вышел в 1961 году. Название — из Послания апостола Павла к Коринфянам: Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда позна́ю, подобно как я познан (1 Кор 13:12). Кстати, драма «Лицом к лицу» тоже есть в фильмографии Бергмана.

В центре картины «Сквозь тусклое стекло» — семья, уединенно живущая в старом доме на острове Форё.

Молодой человек по прозвищу Минус в начале фильма произносит фразу: «Как бы я хотел поговорить с отцом. Он так замкнут в себе и его не заботит мое существование». Тема поиска Отца и Его «молчания» заявлена здесь эксплицитно и в полный рост.

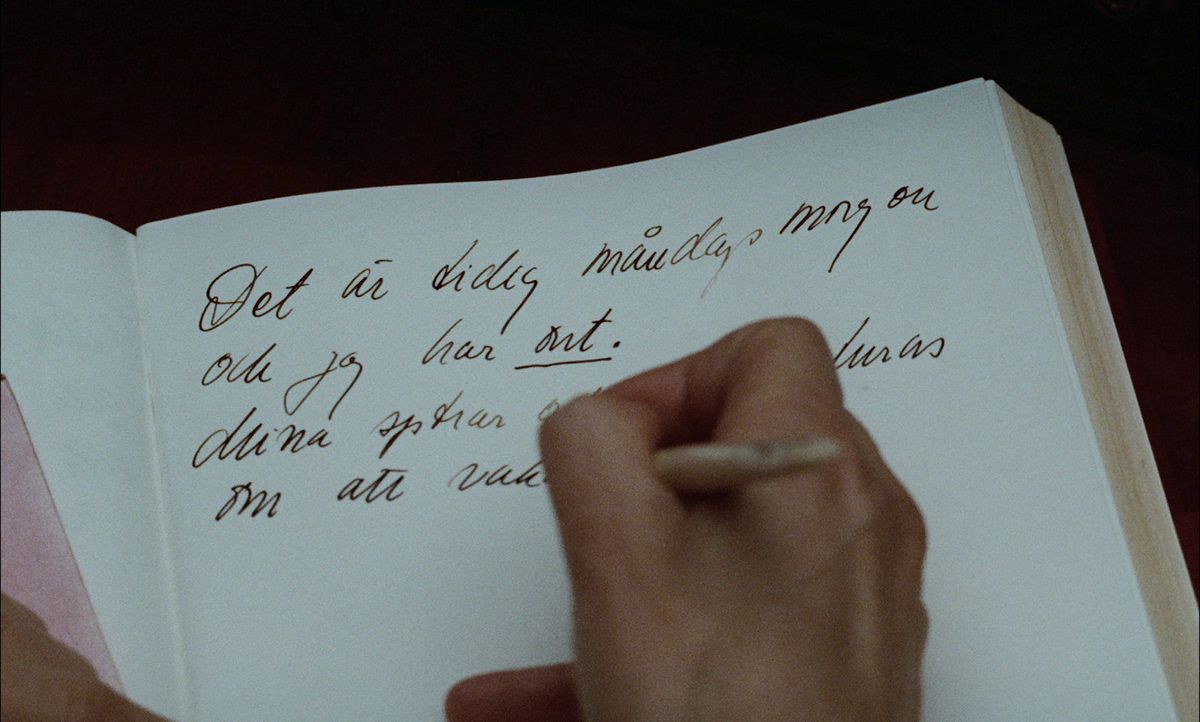

Отец по имени Давид — признанный писатель, обласканный критикой и властями. Но его мучает творческий и, пожалуй, духовный кризис. Есть сцена, когда он со стыдом за самого себя правит рукопись очередной своей книги, видимо, горько сознавая ее подлинную художественную ценность…

Его дочь Карин, старшая сестра Минуса, страдает от психической болезни. В начале фильма мы видим ее в ремиссии, в нормальном состоянии. Но болезнь может вернуться в любой момент.

Карин рассказывает Минусу о своих видениях: будто в комнате в их доме собрались люди, и они ждут, что вот сейчас войдет Господь. Карин не понимает, наяву это или во сне. Утром, пока все спят, она заходит в комнату, где в обоях есть трещина (первый вариант названия фильма — «Обои»). Для нее эта трещина — вход в ту большую светлую комнату, где люди ждут Бога. В длинном медленном кадре она смотрит то на трещину, то в окно, откуда льется солнце. Рождается метафора — Бог есть свет. А в финале у Карин случается психический срыв. Ей кажется, что на нее из трещины в обоях идет тот самый Бог, но видит она Его в образе ужасного гигантского каменного паука.

В публикациях о картине «Сквозь тусклое стекло» нередко можно встретить замечание, что, мол, вот таким отталкивающим мыслит Бога Бергман, вот такое «анти-богословие» предлагает он своим зрителям. И — делается вывод — фильм богоборческий, да и сам режиссер — богоборец. Вывод, кажется, поспешный. Во-первых (если уж заниматься анализом сюжета), образ Бога как паука порожден психически нездоровой героиней. Во-вторых, ей же дается образ Бога как света. Здесь скорее уж метание между здоровой и нездоровой религиозностью.

Но дело не только в этом. Сюжет и слова — лишь верхний слой. Ведь есть структура фильма и финал. Муж Карин, Мартин, равнодушный к религии, в одном разговоре упрекает Давида, своего тестя: «Ты охотишься за идеями для книги. Твоя родная дочь душевно больная — отличная идея… В своих романах ты всегда заигрываешь с Господом. Ты знаешь, твоя вера и сомнения вовсе не убедительны». Давид с самоосуждением и внутренней болью соглашается. Ему кажется, что все, написанное им, поверхностно и конъюнктурно. Он рассказывает Мартину историю:

«Когда я был в Швейцарии, я решил совершить самоубийство. Взял напрокат машину, нашел обрыв… Я был опустошен: ни страха, ни сожаления, ни ожиданий. Я подъехал к обрыву, нажал на газ, разогнался, но машина заглохла у самого края. Подкачала коробка передач, видимо. Передние колеса скользнули по гравию и зависли над обрывом. Я вылез из машины, весь дрожал». Опыт несостоявшегося самоубийства стал для героя переворачивающим. Отшатнувшись от пропасти — и в физическом, и в психологическом смысле, — он что-то понял: «В глубине моей души что-то зародилось. То, чему я не могу дать названия. Любовь к Карин, и Минусу, и к тебе… Вы моя единственная, повторяю, единственная надежда». Мартин, впрочем, не верит в искренность Давида.

В книге «Картины» Бергман довольно жестко отозвался об этой сцене, о самом персонаже, о своем любимом актере Гуннаре Бьёрнстранде, да и о фильме в целом: «С Давидом, отцом и писателем, возникли проблемы… Гуннар перешел в католичество, наверняка глубоко и искренне стремясь к истине. И тут-то я даю ему немыслимо поверхностный текст. У него нет ни малейшей возможности, как мне представляется сегодня, сказать хоть единое честное слово. Он играет писателя, автора бестселлеров: здесь я вплетаю свою личную ситуацию — ты достиг успеха, а тебя все равно не замечают. Я вкладываю ему в уста рассказ о моей собственной неудачной попытке покончить с собой в Швейцарии… Текст безнадежно циничен. Я заставляю Давида сделать в высшей степени сомнительный вывод из этой попытки самоубийства: в поисках смерти он вновь обретает любовь к своим детям. Чудовищная, неприкрыто откровенная ситуация, в которой я оказался в Швейцарии, не дала ровным счетом ничего. Я просто-напросто дошел до точки. Гуннар же воспринял евангелие обращения, звучавшее в монологе, как нечто идущее из глубины его собственного сердца. Ему оно представлялось прекрасным. Плохо сделано и плохо сыграно»[3].

Либо здесь Бергман «кокетничает» (что бывает с режиссерами, когда они в конце жизни вспоминают свои старые работы), либо это тот случай, когда автор выразил то, чего сам не желал. Не плохо сделано и не плохо снято. Для Бергмана опыт несостоявшегося самоубийства не стал переворачивающим. Что ж… Но почему он не может стать таким для другого человека, для персонажа? Мне кажется вполне психологически достоверным то, что Давид после несостоявшегося самоубийства в ужасе от себя действительно переживает тот самый переворот в сознании, который называется «метанойей» или «покаянием», переживает шокирующее откровение «как мало во мне любви» и отшатывается от духовной пропасти. И ведь без этого непонятен финал фильма…

А финал такой — Минус беседует с Давидом:

Минус: Я не могу жить в этом новом мире.

Давид: Можешь, но ты должен жить с Богом... Я могу подарить тебе кусочек моей надежды. Ты должен понять, что любовь существует в нашем мире.

Минус: Особенная любовь?

Давид: Разная любовь, Минус. Высшая и низшая. Самая губительная и самая совершенная. Разная.

Минус: А страстная любовь?

Давид: Страстная и безответная, сомнения и вера.

Минус: Любовь — это и есть доказательство?

Давид: Не знаю, является ли любовь доказательством существования Бога или любовь — это и есть Бог.

Минус: Для тебя любовь и Бог — это одно и то же?

Давид: Я часто думал об этом, Минус.

Минус: Расскажи мне, папа.

Давид: Неожиданно пустота превращается в изобилие, а безнадега в жизнь. Как будто какие-то высшие силы наполняют тебя, Минус.

Минус: Папа, если все то, что ты говоришь, правда. Это значит, что Карин окружена Божьей заботой, потому что мы ее любим? Это поможет ей, да?

Давид: Думаю, да.

Давид уходит готовить ужин для себя и Минуса, сын смотрит ему вслед, и картина заканчивается фразой Минуса: «Отец поговорил со мной!» Кризис «молчания Бога» преодолен.

Это — текст русского дубляжа. Но правда жизни гласит, что на дубляж ориентироваться нельзя и смотреть зарубежное кино нужно с субтитрами. В русском дубляже отец едва ли не повелительным тоном говорит сыну: «Ты должен жить с Богом». Звучит отпугивающе «дидактично». Но этой фразы не существует в шведском оригинале. Нет даже близкого оборота речи. Отец делится с сыном собственным открытием: Бог есть любовь, и в этом надежда, и, значит, так можно жить, и жизнь может измениться, и через жизнь, полную смятения и страдания, можно проходить, помня, что есть любовь, и, значит, есть Бог. В дубляже финал — проповедь. В оригинале — исповедь.

Но даже при этих оговорках, смягчающих кажущийся «дидактизм» этого эпилога, Бергман в «Картинах» и о нем высказался жестко: «Эпилог — сцена между Давидом и Минусом с заключительной репликой мальчика: “Папа говорил со мной!” — справедливо критиковали за то, что он повисает в воздухе. Думаю, я сочинил его, ощущая потребность быть дидактичным. Возможно, он пристегнут для того, чтобы попытаться сказать нечто, чего сказать не удалось. Не знаю. Сегодня при просмотре у меня возникает неприятное чувство. Фильм пронизан едва ощутимой фальшью»[4].

И опять же: быть может, это «кокетство» или болезненное самоедство режиссера, но я в таком эпилоге не вижу «фальши». Ведь отчего-то родился у мастера этот финал в момент создания фильма. Значит, что-то есть даже в такой «дидактике». Значит, она здесь на своем месте. И оттого она вовсе не дидактика, а исход драмы: герой совершает внезапное открытие истины, которой две тысячи лет: «Бог есть любовь». И это снова психологически достоверно: тебе открывается истина, которая больше тебя, и ты знаешь, что наверняка никогда не сможешь жить так, чтобы вполне ей соответствовать, но ты уже и не сможешь жить так, как будто этой истины нет. И потому говоришь о ней прямо и открыто.

И наконец, такой финал нужен именно потому, что фильм рассказывает о «невротической» религиозности Карин и о «литературной» религиозности Давида. Ни одну из них нельзя — да и не нужно пытаться — механически отождествить с личной религиозностью Бергмана. Конечно, Бергман не проповедник, но режиссер — опять же — выражает подчас то, чего сам не желает. Любой кризис лучше всего виден тогда, когда рядом сияет «норма». Ненормальность, искаженность, болезненность видна лучше всего на фоне отблеска здоровья. Финал цитирует послание апостола Иоанна: Бог есть любовь (1 Ин 4:16). И эти слова озаряют всё предшествующее повествование, сообщая ему четкие пропорции.

В 1962 году на Берлинском кинофестивале картина «Сквозь тусклое стекло» получила приз Международной католической организации в области кино.

«Ты обязан, невзирая ни на что, совершать свое богослужение»

«Причастие», 1963

В главных ролях: Ингрид Тулин, Гуннар Бьёрнстранд, Гуннель Линдблум, Макс фон Сюдов

В фильме «Причастие» 1963 года Бергман обращается уже не к тематике вообще религиозной, но к конкретно церковной. Главный герой — протестантский пастор Томас Эриксон, переживающий кризис веры.

Марта: Что случилось, Томас?

Томас: Тебе это не интересно.

Марта: Что не интересно?

Томас: Молчание Бога.

Тема заявлена прямым текстом. Пастор не понимает, кому молиться: если Бог молчит, то есть ли Он?

Один из прихожан пастора Эриксона — тоже в тяжелом психологическом кризисе, так понятном нам сегодня: его пугают новости про военную мощь Китая, про опасность ядерной войны… Он борется с порывом к самоубийству. Пастор пытается сказать ему что-то утешающее, но сказать ему нечего: вместо этого сам срывается в «исповедь», а вернее в признания о собственном душевном состоянии, и доходит до мысли:

«Если Бога нет, тогда какая разница? Жизнь становится понятной. Какое облегчение! Таким образом смерть становится простым угасанием жизни, распадом тела и души. Жестокость, одиночество и страх становятся ясными и понятными, страдание же — непостижимым, и поэтому не нуждается в объяснении. Творца нет — нет смысла жизни, нет замысла».

Парадоксально — и это говорит пастор! — но без веры жить, оказывается, проще. Если есть Бог, то есть необходимость осмыслить страдание. А если Бога нет, то можно легко согласиться, что мир бессмысленный, и хотя бы в этом отношении успокоиться, не мучаясь «проклятыми» вопросами, и относиться к страданиям равнодушно.

Позже пастор признается, что стал священником, потому что об этом мечтали родители. Он будет рефлексировать над своей религиозностью и вскроет глубинную причину своего кризиса:

«Я отказывался принимать реальность. Мой Бог и я жили в упорядоченном мире, где все имело смысл. Я вложил свою веру в образ отечески заботливого Бога, Который, конечно, любит род людской, но больше всего — меня. Каждый раз, когда я сталкивал Бога с реальностью, то — свидетельствую — Он превращался в нечто безобразное и отталкивающее».

У Эриха Фромма где-то встречается такая мысль, что даже самая сильная вера может оказаться верой, порожденной страхом. Человек относится к миру сквозь зависть и ненависть, из этого возникает страх, и, чтобы хоть что-то им противопоставить, человек приходит к вере — как к последнему утешению, как в последнее из убежищ. И это может быть очень сильная вера, с которой человек проживет всю жизнь. Но возможен другой тип веры — той, что рождается не из зависти к миру, а из чувства благодарности Богу и приятия от Него полноты бытия. В первом случае — сначала страх, а потом уже вера. Во втором — вера и есть самое начало. Конечно, одна из функций религий — давать утешение посреди зла этого мира. Но сводится ли все к одной этой функции? Если сводится, то, быть может, и возникает такая религиозность, как у пастора Эриксона, которая оказывается всецело уязвимой при столкновении с тем самым злом.

Пастор произносит слова Христа, прозвучавшие на Кресте: «Мой Бог, почему Ты меня оставил?» И снова — та же тема: богооставленность — не богоотрицание. Чувствовать богооставленность может только тот, кто знает, что Бог есть. Отсутствие Бога свидетельствует о присутствии Бога.

И эти евангельские слова отзовутся в финале фильма.

Сюжет «Причастия» занимает день из жизни пастора. Утром он отслужил службу в одной кирхе, вечером должен ехать в другую. Там он разговаривает с ризничным, сотрудником, который помогает священнику. Это человек с кривой спиной, всю жизнь физически страдающий от своей болезни. Он говорит:

«Страсти Христовы, Его страдания… Этот акцент на физической боли, в этом не может быть все страдание. Это может звучать самонадеянно с моей стороны, но на своем скромном пути я настрадался не меньше Христа. Его мучения были довольно короткими, длились около четырех часов, насколько я понимаю. Я чувствую, что он подвергся мукам значительно худшим и на ином уровне… Может, я ошибаюсь, но, господин пастор, давайте подумаем о Гефсимании. Ученики Христа уснули, они не поняли смысла последней вечери. Увы, ничего. И когда явились слуги закона, они сбежали… Он остался один, они покинули Его все до одного. Вот что должно быть больно осознать, что тебя не понимают. Быть покинутым тогда, когда нужен кто-то, на кого можно положиться. Это должно быть мучительно больно. Но худшее из всего было еще впереди, когда Иисус был прибит к кресту и висел там в мучениях, Он выкрикнул: “Бог мой, Бог, почему Ты оставил Меня?”»

Парадоксально, если вдуматься в эти события Евангелия: Сын Божий — то есть, Сам Бог — переживает богооставленность. У митрополита Сурожского Антония есть мысль, что в этом — явление подлинной «солидарности» Бога с человеком. Христос разделяет с ним все до конца: и телесность, и психику, и душевные страдания — вплоть до чувства богооставленности.

А ризничный продолжает: «Не это ли было для Иисуса наибольшей мукой — молчание Бога?» И в этот момент Томас Эриксон неожиданно для себя словно совершает открытие: «Да, именно это». И мне кажется, именно в этот момент к пастырю возвращается вера. Он обнаруживает, что Бог страдал так же, как он. Пастырь мучается богооставленностью и вопрошает: «Господи, почему Ты меня оставил? А есть ли Ты? Во что я верю?» Но раз то же самое пережил Сам Христос, значит, и это — чувство богооставленности — он победил Своим Воскресением.

Вторая главная героиня — Марта, прихожанка храма, которая любит пастора Томаса. Она навязчивая и властная. В самом начале фильма она причащается, а потом признается: «Бога не существует, это так просто». Эти слова — ответ (или обесценивание) страданий Томаса, который мучается тем, что Бог молчит. А Марта продолжает: «Моей неверующей семье были присуще тепло, общность интересов и радость. Бог, Иисус существовали только как неясные понятия, и для меня твоя вера кажется мрачной и невротичной». И снова: беззаботное неверие как будто проще вопрошающей веры…

Марта упрекает пастора в невротической религиозности, которая нужна лишь как утешение в страданиях мира, но не как встреча с живым Богом, но сама же Марта тоже не лишена невротизма. Она — то ли верующая, то ли нет — рассказывает Томасу про «единственную» ее молитву, которая исполнилась: «Я молила ясности для ума и получила ее. Я поняла, что люблю тебя. Я просила задачу для приложения моих сил и получила ее. Эта задача — ты». Нетрудно увидеть здесь что-то симптоматичное: ты назначаешь, не спросив, другого смыслом своей жизни и обижаешься, что тот не принимает твоих усилий. А пастор Томас их действительно не принимает. Он любит свою покойную жену. Впрочем, и Марту не прогоняет… Что же касается молитвы Марты, то верующий, увы, знает, как часто молитва — обращение к Богу — подменяется просто внутренним собеседованием с самим собой, со своими же помыслами, когда вроде произносишь слова из молитвослова, но на самом деле не предстоишь Другому.

Вечер. Служба. Пустой храм. Пастор сильно простужен, и у него есть все основания сегодня не служить. Не для кого. Органист в храме — яркий образ циника, который, исполняя музыку во время богослужения, нетерпеливо поглядывает на часы — говорит с плохо скрываемым злорадством: «Не будет сегодня службы. Никто не явится». Можно уйти в кабачок пораньше.

Но после разговора с алтарником о Голгофе и богооставленности Самого Христа пастор Томас… не может не начать богослужение. Он выходит в пустой храм, где сидит одна-единственная Марта — чью заботу он отвергал, которую доводил до слез, на которую срывался и которую тем не менее почему-то не прогоняет, — и, возможно, впервые в жизни произносит слова молитвы изнутри выстраданной веры — как обращение к Богу, Которому подлинно предстоит, Который подлинно есть и Который есть любовь. И это финал фильма.

Финал этот взят из жизни.

Большая часть действия «Причастия» происходит в церкви. Бергман писал в «Картинах», как искал натуру для съемок: ездил по разным церквам, проводил в них по несколько часов, смотрел, как меняется свет, и думал над пока не придуманным финалом. И однажды в одну из таких поездок по храмам режиссер взял с собой папу — уже старенького, болеющего, слабого, — который, как известно, тоже был протестантским пастором. Они зашли в очередной храм, люди ждали начала богослужения. Вдруг на амвон вышел священник и сказал, как об этом написано в «Картинах»: «Я болен. Температура около тридцати восьми, простуда, — проговорил священник, ища сочувствия в наших взглядах, — я звонил настоятелю, он разрешил мне сократить богослужение. Поэтому запрестольной службы и причащения не будет. Мы споем псалом, я прочитаю проповедь — как сумею, потом споем еще один псалом и на этом закончим»[5]. А вот что произошло дальше: «Отец (Бергмана — К.М.), возмущенный, начал приподниматься со скамьи. “Я обязан поговорить с этим типом. Пусти меня”. Он выбрался в проход и, прихрамывая, направился в ризницу, где состоялся короткий, но сердитый разговор. Появившийся вскоре ризничный, смущенно улыбаясь, объявил, что состоится и запрестольная служба и причащение. Пастору поможет его старший коллега. Органистка и немногочисленные прихожане запели первый псалом. В конце второго куплета торжественно вошел отец — в белой ризе и с палкой. Когда голоса смолкли, он повернулся к нам и своим спокойным, без напряжения голосом произнес: “Свят, свят Господь Саваоф» Вся земля полна славы Его”. Что до меня, то я обрел заключительную сцену для “Причастия” и правило, которому следовал и собираюсь следовать всегда: ты обязан, невзирая ни на что, совершить свое богослужение»[6].

Нет «я» без «ты»

«Персона», 1966

В главных ролях: Биби Андерссон, Лив Ульман

«Персона» — фильм 1966 года про актрису Элизабет Фоглер, которая приняла решение не произносить больше ни одного слова, просто молчать, и медсестру Альму, которой поручено за ней ухаживать. Снова — бергмановская тема молчания, но теперь через молчание человека. С ней связана другая, важнейшая в этом фильме, — о поиске подлинного себя и преодолении внутренней раздвоенности.

Врач, констатировавший, что Элизабет вполне здорова, в едком монологе говорит актрисе: «Безнадежная мечта о том, чтобы быть. Не казаться, а быть. Осознанно, в любой момент, неусыпно. В то же самое время между тем, кто вы есть по отношению к другим и собственно вами — пропасть… Каждый тон голоса — ложь, каждый жест — фальшь, каждая улыбка — гримаса. Покончить с собой? О, нет. Это отвратительно, и вы не сделаете этого… Вы можете закрыться в себе, отключиться от всего, тогда не надо играть никаких ролей, корчить рожи, делать фальшивые жесты».

Вот классическая дилемма: быть или казаться? Где ты настоящий, а где ты тот, каким тебя видят другие? Где ты существуешь, а где подлинно живешь?

Вторая героиня, сестра Альма, на первый взгляд, противоположность актрисы. Она обывательница в нормальном смысле слова. Ей такие «высоколобые» страдания, казалось бы, несвойственны. У нее есть жених и любимая работа. Она говорит: «В больнице, где я сдавала экзамен, есть дом для престарелых медсестер. Они всю жизнь пробыли медсестрами, жили своей работой, вечно в халате… Представь, посвятить чему-то всю свою жизнь. Я думаю, верить во что-то, заниматься чем-то, верить, что жизнь имеет смысл, — вот это для меня». Философия жизни сестры Альмы проста: завести семью, родить детей, заниматься своим делом, приносить пользу.

Но на самом деле и сестра Альма тоже переживает внутреннюю раздвоенность. Она признается Элизабет Фоглер, как однажды изменила жениху, попав в оргию на пляже с двумя случайными мужчинами и женщиной. И плачет, вспоминая: «Потом из-за мелочей получаешь больную совесть. Ты можешь понять, что происходит с тем, во что ты веришь? Неужели это необходимо? Ты можешь быть одной и той же персоной в одно и то же время? Я думаю, не раздваиваюсь ли я?»

В фильме нет однозначного ответа, да и не дают художники ответов, они ставят вопросы.

И все же неслучайно фильм называется «Персона». Не просто «человек», а — «персона», или же — «личность». Слово философски и даже богословски нагруженное. Едва ли Бергман ориентировался именно на это, но тут — снова — то, что автор выразил, сам того не желая.

В отличие от, например, восточных религий, где бог может мыслиться как всеохватный безличный Абсолют, Ветхий Завет говорит о Боге, Который есть Личность, а Новый Завет говорит, что Бог, Творец бытия и Абсолют, воплотился в конкретной богочеловеческой личности Иисуса Христа. Бог Библии — не «что», а «Кто». Тот, к Кому можно обращаться в молитве. Тот, с Кем можно быть в отношениях. И о себе человек может сказать как о «личности», потому что он — образ Бога-Личности.

А второй важный момент для христианской философии заключается в том, что быть личностью невозможно без другого. Нет «я» без «ты». Другой в известном смысле знает обо мне больше, чем я сам. Например, я даже никогда не могу знать, как выгляжу на самом деле. В зеркале или на фотографии я все равно вижу лишь свое отражение или лишь производное изображение, неизбежно не-подлинное. Мое «я» возникает лишь под взглядом другого. Но другой может смотреть на меня с равнодушием, корыстным любопытством или ненавистью. Элизабет Фоглер и сестра Альма переживают самые разные и самые страшные столкновения. И насколько каждой из них удается обрести подлинную «себя»?

Но слово «персона» в названии фильма способно заронить мысль, что есть тот Другой — именно с большой буквы — который смотрит на тебя не иначе, чем взглядом любви. Бог. И твое подлинное «я» обретается под Его взглядом, потому что твое «я» — это то, каким или какой Он тебя замыслил.

И религиозная тема — о сомнении, которое само по себе уже предполагает веру, — звучит в фильме прикровенно.

Сестра Альма читает из книги:

«Все страхи, которые мы носим с собой, все разбитые мечты, непонятная жестокость, страх угасания, болезненное понимание нашего земного положения, постепенно разрушили нашу надежду на потустороннее спасение. Стон нашей веры и сомнения против темноты и тишины — одно из самых ужасных доказательств нашей запущенности и нашего ужасного молчаливого знания».

«Полагаешь, это так?» — спрашивает сестра Альма Элизабет.

Мисс Фоглер кивает.

Альма отвечает: «Я в это не верю».

Разговор помимо слов

«Шепоты и крики», 1972

В главных ролях: Харриет Андерссон, Кари Сюльван, Ингрид Тулин, Лив Ульман

Фильм «Шепоты и крики» 1972 года Бергман считал — наряду с «Персоной» — одной из своих вершин. Для меня этот фильм — апология любви через попытку показать неудачу в любви. Три сестры (прямая аллюзия на Чехова?) Мария, Агнесс, Карин живут в тяжелых чувствах. Агнесс больна раком и страшно мучается. Мария и Карин замужем за людьми, которых не любят. Мария изменяет мужу с местным врачом, увлечением своей юности.

В «Шепотах и криках» слов действительно намного меньше, чем шепотов и криков. Шепотов злых — сестры Мария и Карин, мягко говоря, не чувствуют контакта друг с другом. Криков — от боли. Агнесс умирает в мучениях. Ее уход обрушивается на сестер таким потрясением, что они, сами того не ожидая, сближаются. Они долго к этому шли, наталкиваясь на личную неприязнь, старые травмы, обиды и ненависть. Но смерть Агнесс воскрешает их отношения. В самой «темной точке», в момент переживания смерти третьей сестры, они впервые выходят на разговор от сердца к сердцу — разговор взаимной любви и прощения.

И что же делает Бергман в этой сцене? Едва ли не революцию в кино. Он дает этот разговор — которого мы так долго ждали — без слов. Мы видим героинь, видим, как шевелятся их губы, но слов — не слышим. Только звук виолончели, как часто у Бергмана в кульминационные моменты музыка сведена к струнному соло. Мы не знаем, что конкретно говорят сестры друг другу.

Но это и неважно. Просто Мария и Карин на какой-то миг оказались друг для друга тем «другим», который смотрит на тебя взглядом любви. А слова — всего лишь слова. Самое главное происходит между слов и помимо слов.

Как в молитве.

И хоть Мария и Карин не удержались на этой высоте, фильм все же заканчивается чтением дневника Агнесс, которая вспоминает счастливый день, когда сестры приехали к ней, больной, и они вместе гуляли, качались на качелях, были как три маленьких девочки, поглощенные любовью друг к другу.

Эпилог

У Блеза Паскаля есть такие слова — свидетельство о личном религиозном переживании, где Бог обращается к человеку, которого терзают сомнения: «Утешься: ты не стал бы искать Меня, если бы уже не обрел Меня». Вот и в фильмах Бергмана «отсутствие Бога свидетельствует о Его присутствии».

И хочется в конце дать слово самому мастеру:

«Есть старый рассказ о том, как в Шартрский собор попала молния и сожгла его до основания. Тогда на место пожарища стали стекаться тысячи людей со всех концов света, словно гигантская процессия муравьев. И они построили собор на новом месте. Они работали до тех пор, пока окончательно не восстановили собор, это были мастера-каменщики, художники, рабочие, клоуны, священники, бюргеры. Но имена их остались неизвестными, и никто до сих пор не знает, кто же построил Шартрский собор.

Не принимая во внимание мои собственные убеждения и сомнения, которые неважны в данной связи, я считаю, что искусство утратило свой творческий стимул в тот момент, когда оно порвало с религией. Оно разорвало свою пуповину и сейчас живет собственной бесплодной жизнью, порождая само себя и вырождаясь…

Если бы меня спросили, каким я представляю себе общий смысл моих фильмов, я ответил бы, что хотел бы быть одним из строителей храма, который вознесется над равниной. Я хотел бы создать голову дракона, ангела, дьявола или, возможно, святого — из камня. Все равно кого: главное — чувство удовлетворения. Независимо от того, верующий я или нет, христианин или нет, я внес бы свою лепту в коллективное строительство собора»[7].

Иллюстрации: kinopoisk.ru

[1] Ингмар Бергман. Картины. СПб.: Сеанс, 2021. С. 20.

[2] Там же.

[3] Там же. С. 222.

[4] Там же. С. 214.

[5] Там же. С. 239.

[6] Там же.

[7] Ирина Рубанова. Бергман. Театр. Кино. — СПб.: Сеанс, 2021. С. 7.