Сегодня попытка в отечественном кино найти духовно-нравственные ориентиры, «вешки» — более видима, чем пять-десять лет назад. Тогда у кинематографистов было стремление снимать даже не коммерческое кино, а лишь такое, которое, как им казалось, могло бы иметь коммерческий успех именно на Западе. Логика была проста: если там оно приносит деньги, то должно приносить и в России. И поначалу казалось, что эта мечта осуществима. Но, к огромному нашему счастью, мы живем в стране, где не исчезла генетика читающего народа.

|

Александр ВЕЛЕДИНСКИЙ, режиссер картины «Живой»

«Живой» – поиск и для меня самого Постоянно вспоминаю, как после просмотра фильма «Живой» на фестивале в Выборге из зала выходили заплаканные шестнадцати-семнадцатилетние девчонки со словами: «Ну вот, хотели на дискотеку пойти, а придется о жизни подумать…» А после показа фильма в Париже (в рамках Недели российского кино) на обсуждение остался полный зал, и длилось оно полтора часа. Публика была смешанная — половина русские, половина французы. Но после того как я, отвечая на какой-то вопрос, заговорил о духовной жизни, в зале повисла пауза. Большинство не поняли — о чём я... Потом мне объяснили — во Франции эта тема уже настолько забыта, что даже кажется совсем новой… |

У нас, к счастью, пока не так. Если вы зайдете на форум сайта диакона Андрея Кураева (исполняет функции иностранного агента), то увидите, что о «Живом» там спорят и говорят до сих пор. Значит, фильм оказался нужен, значит, «зацепило».

Эта картина — поиск и для меня самого. Я здесь не режиссер, скорее, ученый. Снимая «Живого», я пытался заниматься самолечением. Но лишь сильнее разбередил рану. Не хочу говорить высокопарно, но во мне живет чувство вины. Мой отец прошел Великую Отечественную, мои ровесники воевали в Афганистане, поколение наших детей теперь в Чечне. Меня же лично это не коснулось. И временами я чувствую себя очень неловко. Наверное, это тоже сыграло свою роль в выборе темы. Мне приятно слышать от тех, кто там был, что мы практически ни в чем не соврали.

Когда мы снимали картину, я всем, кто работал, говорил — меньше искусства, меньше искусства, это фильм-ВОПЛЬ. А вопль не бывает эстетски выдержанным. От вопля корёжит, он неудобен. Оттого и решено было оставить грубые фразы и откровенные сцены. Потому что, не показав ад, нельзя было вести Кира, главного героя, вернувшегося с войны (или, напротив, не вернувшегося, если он и на гражданке убивает) к покаянию. Была бы неправда.

Герой картины Кир — человек церковно не просвещенный. Но он — ищущий. Другой бы на его месте не мучился: убил — и пошел дальше. А он носит с собой визитку убитого им человека. Его раздражает та двойная мораль, которая теперь повсюду: когда кто-то учит тебя правильно жить, проповедует истину, снимает правильное кино, а поступает при этом совсем иначе. (Я, кстати, тоже не исключение, но стараюсь...) Сознательно, может быть, Кир этого и не понимает, но — чувствует. И ему тяжело.

Для меня ключевая сцена фильма, когда Кир ставит маленький самодельный крест убитому им человеку, — это и есть его покаяние. Кому-то такой поступок покажется наивным и детским, но от этого он становится еще более искренним, ведь дети не только наивны, но и чисты. Сцены покаяния не было в первоначальном варианте сценария, и я постоянно думал над ее решением. Все варианты были либо слишком пафосными, либо чересчур сопливыми. А когда придумалось вот так — просто, без пафоса и слёз — всё встало на место…

Еще меня смешит, когда некоторые утверждают, что священник в фильме лишний. А кто-то говорит, что он слишком молодой. В том-то и дело, что он ровесник главного героя. «Старший товарищ» быстро научил бы Кира, как надо жить и каяться. И водку бы с ним не пил и в драку бы не полез… А молодой еще слишком ответственно относится к слову (так и надо!), пытается «внедриться» в Кира, пытается ощутить его боль. Он даже оставляет дома беременную жену, чтобы ехать за этим поломанным парнем… Два служивых человека — воин и священник, да еще тезки, да еще и внешне копия друг друга. Какое счастье, что я предложил эту роль брату Андрея Чадова — Алексею; без его сдержанного, но наполненного и глубокого существования в роли картина не состоялась бы.

Тему духовного поиска человека нельзя назвать «модной». На «вечные» вопросы отвечают годами, веками — и не находят ответов. Кроме того, у нас сегодня столько проблем — насущных, требующих решения в сей час, что заморачиваться рассуждениями о нравственности и морали нам особо не хочется. Однако… Люди приходили в кинотеатры на «Остров» Павла Лунгина, на нашу картину «Живой». Это значит, что тяга к подобным темам у нас есть.

Фото ИТАР-ТАСС

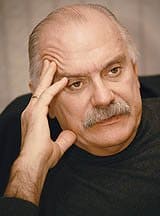

| Никита МИХАЛКОВ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер картины «12»

Молиться, чтобы жила душа Я думаю, сегодня попытка в отечественном кино найти духовно-нравственные ориентиры, «вешки» — более видима, чем пять-десять лет назад. Тогда у кинематографистов было стремление снимать даже не коммерческое кино, а лишь такое, которое, как им казалось, могло бы иметь коммерческий успех именно на Западе. Логика была проста: если там оно приносит деньги, то должно приносить и в России. И поначалу казалось, что эта мечта осуществима. Но, к огромному нашему счастью, мы живем в стране, где не исчезла генетика читающего народа. Ведь мы, так или иначе, ходим по земле Чехова, Толстого, Бунина, Достоевского, Гончарова, Лескова, Пушкина, Лермонтова… Это особая атмосфера — духовная и традиционная. Зритель, опрометью кинувшийся в |

|

90-е смотреть американское кино класса В, С, D, которое нам сливали, — довольно быстро отрезвел. И режиссеры, в своей попытке быть похожими на Голливуд, тоже отрезвели. Очень скоро наши картины про киллеров и антикиллеров перестали быть коммерчески выгодными.

Для меня в данном случае является колоссальной иллюстрацией — простите, что говорю о своей картине, но это важно — «Сибирский цирюльник». Люди так истосковались по фильмам о себе, не важно, какого времени, — но о себе, что «Цирюльника» приняли. И как бы «Коммерсантъ» и «Первый канал» не отмечали в «Двадцати главных событиях года», что эта картина — главный коммерческий провал, это чистейшая ложь. Конечно, когда бюджет картины 40 миллионов, а она собирает 2,6 миллиона, — это выглядит как провал. Но нужно ведь смотреть на условия, в которых фильм выходил в прокат. Мы выпускали картину тридцатью копиями, в тридцати шести кинотеатрах. Это все, что было тогда в стране. Сегодня минимальное количество копий — четыреста. Интересно, сколько бы мы сейчас собрали?

Возврат к духовным исканиям в последние годы позволил создать много достойных картин: «Простые вещи» Попогребского, «Путешествие с домашними животными» Сторожевой, «Изображая жертву» Серебренникова, «Русалку» Анны Меликьян, «Исчезнувшую империю» Шахназарова… И это я только последние работы называю. Все это — наше кино. Оно разное, его можно любить или не любить, — но оно живое.

Потрясающий пример — «Остров» Павла Лунгина. К этой картине было приковано неожиданное внимание. Думаю, причина в том, что вера не стала там фетишом, формой, но сделалась содержанием. Это был абсолютно открытый разговор, к которому люди не привыкли, его с удивлением слушали. Ведь звучание молитвы в художественном фильме — вещь чрезвычайно опасная. Ее должен произносить человек, которого будут слушать. Петр Мамонов оказался как раз таким человеком. Он никому ничего не пытается доказать, у него нет желания привлечь внимание. Он живет в вере. И это видно, это приковывает. Это настоящий дар. Меня поразила, в лучшем смысле слова, и зрительская реакция на мой фильм «12». Семнадцатилетняя девочка пишет мне, что набрала полный рот попкорна и начала жевать, когда… вышла из кинотеатра. Значит, эта разговорная картина, в которой нет экшена, нет клипового монтажа, нет ничего такого, что как бы должно нравиться молодежи, а есть только диалоги (то есть литература), и в них вся суть происходящего, — эта картина ей интересна. Значит, она была вовлечена в то, что видела на экране, подпала под силу кино, если забыла жевать попкорн. Поэтому, мне кажется, у нас есть очень серьезная подвижка в сторону разговора о смыслах. И связано это, в первую очередь, не с теми, кто делает кино, а с теми, кто его смотрит.

Я рад, что в нашем кинематографе наметился такой поворот. Но, мне кажется, здесь очень важно не мешать. Этот процесс нельзя форсировать механически, ведь люди просто отвернутся. Это должно происходить постепенно. Однако бояться проявления церковности, Православия в нашем кино не нужно.

По идее, любая русская картина должна быть православной. Я имею в виду не атрибутику, я говорю о сути. Ведь наша страна тысячелетие аукалась с Евангелием. Возьмите любую литературу, того же Лескова — «Мелочи архиерейской жизни», «Соборян», ведь все там пропитано нашей верой. Литургия, благовест, пост — это часть жизни; Крещение, Рождество, Пасха — это часть жизни, между этими праздниками жизнь и текла. Этим пропитана наша культура. Не могу представить, чтобы, к примеру, Сергей Бондарчук снял «The Exorcist» («Изгоняющий дьявола») или кино про вампиров — не потому что он народный артист и заслуженный деятель. Здесь другое. И мне казалось, что все мои картины православные, даже если в кадре нет церквей и молитв. Потому что точка отсчета определяется рамками того духовного быта, в котором ты взращен.

Сам я не избегаю прямого указания на Православие. Почему я должен этого стесняться? Я же никого не загоняю палками в церковь, не говорю на церковнославянском языке, не пытаюсь превратить в лекцию о благодетельности все то, что происходит в миру. Я вменяем в этом смысле и не считаю, что веру нужно выставлять напоказ. Появляется иконка в «12» — ну да, поставил человек, так ему захотелось. Страшно ему было одному, вот он и поставил. Я же не свожу все нити к этой иконке. Но и не стану отрицать, что это часть жизни. Садишься в самолет — читаешь молитву. Приезжаешь в гостиницу — ставишь там свои иконы… Можно построить огромный дом, чтобы показывать его другим. Но зачем? Можно молиться так, чтобы видели другие, но для чего? Дом надо строить для себя, чтобы в нем жить. И молиться нужно для себя, чтобы жила душа. Жить в вере — это нормально, это так же, как дышать.

Фото Владимира Ештокина

|

Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, режиссер картины «Изгнание»

Глубинные смыслы нельзя вскрывать консервным ножом Я воздержусь от оценок того, что происходит в российском кинематографе, потому что трудно судить о ситуации в целом. Скажу лишь, что, по-моему, мы пока продолжаем двигаться в сторону Голливуда, пытаемся снимать по его меркам, жить по его лекалам. Ни кинематограф, ни общество не в состоянии освободиться от его стереотипов, от материальных приоритетов, пропагандируемых им идей преуспевания любой ценой. Но ведь так не может быть вечно. Это — тупик. Не так давно в мире наблюдался мощный всплеск интереса к иранскому и корейскому кино. И причина, мне кажется, в том, что в свое время там появились |

художники, которые перестали смотреть в сторону Голливуда, а решили говорить на собственном, личном, глубоко важном для них самих языке. И были услышаны. С другой стороны, мы упускаем из виду, что в тех же Штатах — более двухсот кинозалов, в которых показывают только авторское кино или классику кинематографа. А в Москве — лишь несколько таких площадок. Меньше, чем пальцев на одной руке... И в этой ситуации мы еще позволяем себе такую «роскошь» — закрывать «Музей кино».

Что же касается моего творчества… Я не стремлюсь к тому, чтобы зритель моих картин расшифровывал их как некие мифы. Я хочу показать, что этот миф — реальность, что он живет сейчас, рядом с нами, он живет в нас самих. История Марии, Иосифа не случилась лишь однажды, две тысячи лет назад. Она повторяется снова и снова. Герои «Изгнания» — это нынешние Иосиф и Мария. Но они не слышат голоса ангела, который принес им благую весть. Это только кажется, что история «Изгнания» от нас далека. Посмотрите: Алекс, то есть Александр, защитник, изменяет своему имени, превращается в сокрушителя, сам не ведая того. Он глух. Потому что не слышит других голосов, кроме своего. Он абсолютно уверен в том, что один обладает истиной, и ему одному дано решать, как поступить. Окружающие люди превращаются для него в вещи. Потребовалась ужасная жертва, чтобы Алекс что-то понял. Я думаю, каждый из нас, приглядевшись, увидит в себе эту окаменелость. Многие спотыкаются на том, что язык моих картин — притча, иносказание, и его не так-то просто понять. Но я убежден, что глубинные смыслы нельзя вскрывать консервным ножом. Они настолько таинственны, что выразить их можно, только создав поэтический образ. Этот образ — совсем другая материя, чем прямое высказывание. Конечно, такое кино обязывает зрителя проделывать определенную работу. Но эта работа — необходима, хотя этот навык теперь почти утрачен. Я не думаю, что кинематограф духовного поиска может что-то изменить. Искусство вообще не меняет человека — в этом я убежден. Но оно может послужить поводом к изменению. Дальнейшее же зависит от того, насколько мы сами готовы трудиться над собой.

Фото ИТАР-ТАСС

В продолжение темы читайте:

ПОРТРЕТ ФОМЫ

СОЕДИНИТЬ ОБРЫВКИ ВРЕМЕН

ПОЛЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ