Член-корреспондент Российской академии художеств по отделению живописи (2021). Член Творческого союза художников России, Московского союза художников, преподаватель Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Живет и работает в Москве. Большинство произведений выполнены в технике темперной живописи на доске. Воспитывает семерых детей.

В проекте 5 любимых картин художники рассказывают о собственных работах.

Игра. 2004

Мы живем на даче с двумя маленькими детьми, за водой нужно ходить на колонку, печку топить дровами, удобства во дворе, муж на объекте (он художник-монументалист). Сама я только окончила институт, самое время писать работы к персональной выставке, но для начала нужно в этой бытовой круговерти, в детском шуме, смехе, плаче увидеть сюжеты для картин. Старший сын, уже успевший загореть, как-то, играя, присел у печки, и каким же красивым мне увиделось теплое загорелое тело на белом фоне!

Началось самое сложное и длительное в написании картины — ее придумывание. Печка сменилась белой стеной, появились стрекозы и травинка. И тут вспомнились хокку, воспевающие тишину и созерцательность — то, чего мне не хватало в жизни. Так выстроилась картина, в которой и мой поклон тем дивным людям в далекой Японии, которые умеют слышать, как стрекоза присела на травинку. Писалась работа уже зимой, на кухне по ночам, по собранному материалу.

А мальчик, герой работы, вырос, преподает в институте, и у него дома живет богомол.

Азуритовый цветок. 2019

Любимое место отдыха в выходные — известная барахолка в Москве. Там можно одновременно побывать и в Советском Союзе, и в XlX веке, и даже в Древнем Риме (если быть очень доверчивым). Вот из этого волшебного места к нам в дом и попал старообрядческий девичий сарафан с рубашкой. Когда его примерила младшая на тот момент дочка, мы увидели чудо, красоту: сарафан удивительно точно, скульптурно строил фигуру, рукава рубашки были так скроены, что при подъёме рук превращались в крылья (песни про лебёдушек оказались самой настоящей правдой). Весь костюм был сделан с большим художественным вкусом и с любовью к человеку, а ведь это просто одежда для крестьянской девочки-подростка! Так очевидно стало, что мы все безвозвратно потеряли этот художественный вкус и чувство гармонии в повседневной жизни, а потому мне захотелось спеть песню восхищения тому прекрасному, русскому, что умели привнести наши предки в самое бытовое. В картину можно взять лучшее и прекрасное из любой эпохи, оставляя за рамой страшное и жестокое. Так написался этот портрет. Главным героем стал синий цвет, разный синий. Азурит — название пигмента, который русские изографы использовали при написании икон, буквы на фоне — это даты написания картины от сотворения мира (костюм-то старообрядческий) и от Рождества Христова. Сама девочка (дочка Катя) словно не понимает, как это она оказалась в такой красоте! Есть портреты и других старших дочек в русских костюмах, которые все вместе называются «Три девицы», но это уже другие истории.

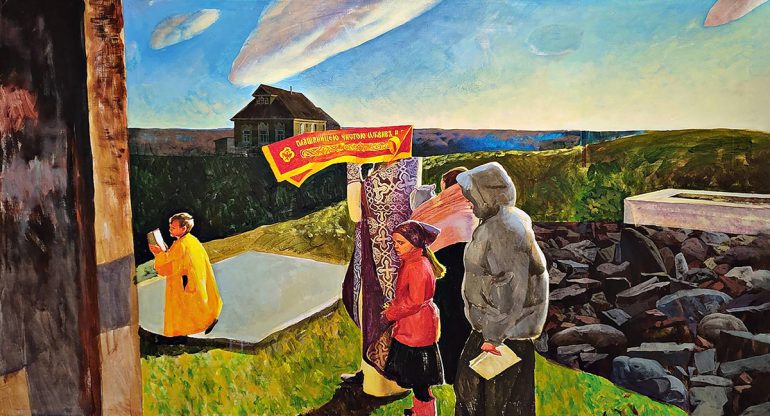

Привратник Триптих. 2023

Очень мне понравилось услышанное когда-то определение — «кабинетная живопись». Вот выражение «камерная живопись» для меня недостаточно конкретно, а тут сразу представляется место, где висит картина. И столько работ написалось в этот воображаемый кабинет! В том числе и триптих «Привратник». У А. П. Чехова есть рассказ «Студент», который я очень люблю. В художественном пространстве события Страстной ночи во дворе первосвященника проступают в современном автору контексте, России на исходе XIX века. Мне тоже нужно было такое напоминание, но в виде картины. Так появился триптих. В его центральной части изображен петух, своим криком разгоняющий морок ночи и заставляющий очнуться, вспомнить и горько заплакать. Но и надежда тоже нужна, здесь она в ключах, отпирающих главную дверь, в добром лице Привратника, пережившего события тяжелой ночи. Я долго не могла найти лицо Привратника, пока однажды не встретилась с удивительным человеком — известным фотографом, когда-то работавшим в «Огоньке», а затем ставшим церковным сторожем.

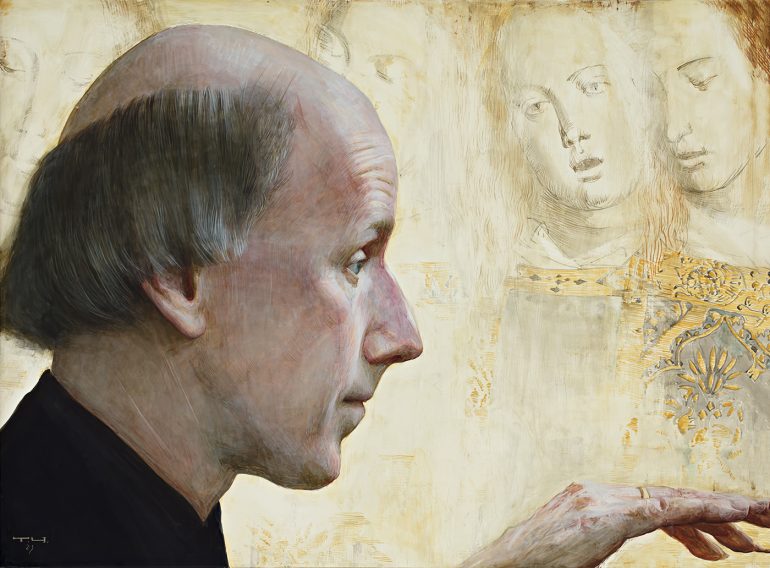

Алексей Рудневский. Портрет хорового дирижера, профессора МГК им П. И. Чайковского. 2021

Алексей Максимович Рудневский — профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, декан факультета симфонического и хорового дирижирования, художественный руководитель хора студентов Московской консерватории и Московского мужского камерного хора «Кастальский».

У меня была возможность порисовать Алексея Максимовича у него в классе во время занятий со студентами. Вместо хора — два рояля, концертмейстеры, студенты. Занятие напоминает действо, похожее на танец, из которого появляется музыка (хотя мне всегда казалось, что танец идет от музыки, а тут — наоборот), причем у каждого он свой, своя пластика дивной красоты — руки, глаза, лицо, вызывающие музыку. И было слышно хор, и стены пели. Но как сложно поймать в набросках эти движения...

В пространстве картины возможно всё, в том числе и появление поющих ангелов. Только почему-то мне представились мои любимые поющие ангелы Ганса Мемлинга. Сама не могла понять, почему западноевропейские образы — и вдруг рядом с русским хоровым дирижером. Моя подруга, кандидат искусствоведения, сказала: «Танечка, это неудивительно, посмотрите на него, он же внешне — францисканец!»

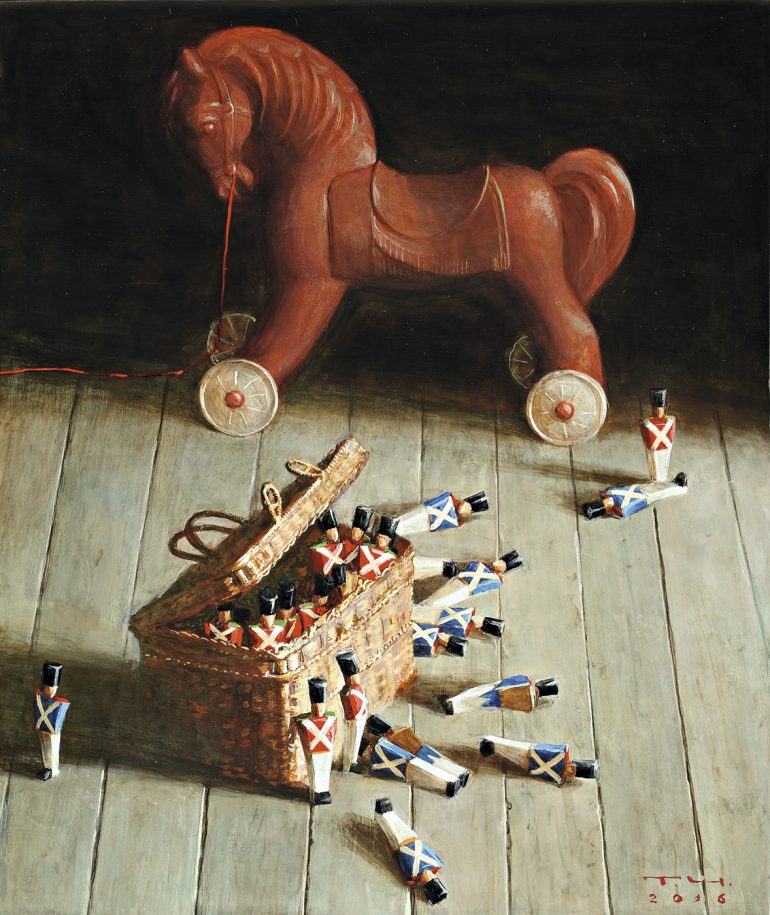

История одного сражения Триптих. 2015-2016

На чердаке маленького дома, который мы приобрели в подмосковном поселке, был очень живописный деревянный пол и низко расположенное окошко, из которого лился загадочно-чердачный свет. Дети любили играть там в непогоду. Играющие мальчишки, венский стул, старый советский игрушечный конь, разбросанные солдатики — все это просилось в картину. Но даже когда весь рабочий материал был собран, она долго никак не складывалась. И только после 2014 года, когда в самом воздухе появилось тревожное грозовое предчувствие, картина разделилась в триптих и родилось это размышление об «одном сражении». Я задумалась: когда же началась первая война? И история «отмоталась» до Каина — тогда все началось впервые и не прекращается. Так в триптих и собрались два брата, Троянский конь (который одновременно — красный конь из картины Петрова-Водкина), солдатики из суворовских времён и из 1812 года.

Подготовила Оксана Головко