В литературной судьбе любого писателя есть временное и заветное. Иногда заветное — это чужой или свой текст, чье-то вольное или невольное покровительство, даже одна-единственная встреча, повлиявшая на мировоззрение или качество ремесла. Читатель может узнать об этом заветном по-разному: иногда при жизни литератора, иногда — спустя годы, из дневника, писем или воспоминаний о нем.

В последний год жизни Корнея Чуковского (1882–1969) по радио прозвучало его мемуарное эссе «Как я стал писателем». Сразу оговорюсь, что о знаменитых сказках вроде «Мухи-Цокотухи» писатель рассказал только в конце своего монолога.

Воспользовавшись тем, что он обращается к огромной аудитории, Чуковский напомнил слушателям и об иных своих многочисленных занятиях, которые забрали у него куда больше жизни и сил, нежели сочинения для малых детей. О своей работе в литературной критике в начале XX века, об англо-американских переводах, об изучении отечественной словесности некрасовских времен и даже — о ранних занятиях философией. Прозвучали имена легендарных писателей (некоторые из них были соратниками Чуковского), воспоминания о ранней поездке в Лондон и посещении мятежного броненосца «Потемкин», о нелегкой одесской юности и годах самоучительства, — когда, выгнанный из гимназии, он малярничал и изучал английский язык на крышах домов…

Но был во всем этом захватывающем, драматургическом, очень упругом и цельном рассказе — один настойчивый, страстный, «именной» контрапункт.

Это был Антон Павлович Чехов.

В течение всей своей долгой жизни Чуковский счастливо-мучительно писал и думал о его жизненной судьбе и загадочном таланте, убежденно считая Чехова самым «скрытным» и самым непрочитанным русским писателем.

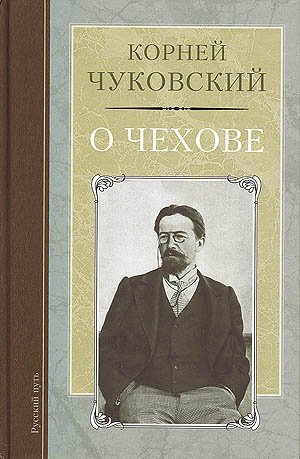

В 1967 году из печати вышла последняя прижизненная книга автора «Мойдодыра». Она называлась «О Чехове» и носила подзаголовок «Человек и мастер».

Еще живы люди, хорошо помнящие то удивление, которое она произвела в читающем обществе. В такой интонации ни биографий, ни исследований не писали. Это было своего рода светское житие, рассказ о художнике и воине, непрерывно сражающемся с самим собой, упорно идущем вверх. Именно здесь, полностью приведя объемную цитату из чеховского письма Суворину о «выдавливании раба» (во многом благодаря Чуковскому она стала знаменитой), Корней Иванович обмолвился: «…Все пишущие о Чехове так часто цитируют эти слова, смакуют их и любуются ими. Но при том мало кто отмечает, что в этих словах говорится о чуде».

Потом эту книгу забыли. Как вообще забыли «взрослого» Чуковского. Брежневская эпоха отметила столетний юбилей Корнея Ивановича верным, но лукавым определением его писательской личности как «лучшего друга советской детворы». Книга о русском языке «Живой как жизнь», мемуарный том «Современники», «Мастерство Некрасова» и даже «От двух до пяти» в планах издательств больше не появлялись. Его снова, как и в предвоенные годы, «загнали в детскую литературу». Очевидно, власти посмертно мстили Чуковскому за «инакомыслящую» дочь, после кончины отца изгнанную из Союза писателей, а заодно — и за приют опальному Солженицыну вкупе с «подписантством» в защиту некоторых гонимых тогда литераторов.

Прошло сорок лет — и сочинение Корнея Чуковского под названием «О Чехове» сегодня снова издано отдельной книгой. Прочтут ли ее?

«…Трудно нынче даже и представить себе, что такое был Чехов для нашего поколения, для подростков 90-х годов, — говорил Чуковский в своем последнем радиовыступлении. — Чеховские книги казались единственной правдой обо всем, что творилось вокруг. Читаешь чеховский рассказ или повесть, а потом глянешь в окошко и видишь как бы продолжение того, что читал. Я тогда не знал ничего об его жизни, даже не догадывался, сколько было в ней героизма, но во всех его книгах, в самом языке его книг, феноменально богатом, разнообразном, пластическом, я чуял бьющую через край могучую энергию творчества».

И далее — о том, как он сам, когда-то «неприкаянный юноша» конца позапрошлого века, знакомясь с новым лицом, всегда мысленно вводил его в чеховский текст, и лишь тогда ему становилось понятно, хорош этот человек или плох.

Мне кажется, что неверующий Корней Чуковский, как по лезвию бритвы, прошел в своей последней книге — между многолетней, «исторической», так сказать, тягой к «сотворению кумира» и — пытливым желанием реконструировать и больше того — совершенно по-христиански открыть для возможно большего количества читающих соотечественников, для всех нас — душу собрата. Он словно бы отыскал клад, которым давно мечтал поделиться, нашел человека, незаметный жизненный подвиг которого, спрятанный в художественные образы, в вымышленных героев и в вымышленные сюжеты — мог бы помочь ближнему в личном душевном укреплении, в необходимом желании самосовершенствоваться и даже — в обретении мирочувствования. Рассказывая об эволюции Чехова, о его сложном художественном мире, о языке и поэтической живописи, Чуковский горел желанием сказать о Чехове то, чего до него никогда еще не говорилось. И впрямь: как, читая эту книгу, не удивиться глубине прочтения такого сложного и тонкого сочинения, как рассказ «Скрипка Ротшильда»?

Мы знаем, что Чехов не пришел к Церкви. Это особый разговор, требующий от нас внимательного изучения его биографии и наследия. Впрочем, доподлинно известно, что его одухотворенные рассказы «Студент», «В овраге», «Архиерей» или та же «Скрипка Родшильда» долгие годы таинственно помогали иным читателям, вызывая совершенно особое сердечное чувство, природа которого явно божественна. А «Степь», «Дуэль»?

Напомним себе, что именно в наши дни эти и другие избранные чеховские сочинения изредка выпускаются под епископским благословением теми или иными церковными издательствами. В каком-нибудь 1967 году такое и помыслить было нельзя. И Корней Чуковский, много говоря в своей книге о незаметной чеховской воле, о его просветительстве и неустанном служении ближнему, о безответном сахалинском подвиге и борьбе с внутренней «чеховщиной» и ложью, даже если и захотел бы — не смог и слова сказать на тему «Чехов и религия». Но замечательные рассуждения о скрытом и нескрытом проповедничестве Чехова в этой книжке каким-то чудом удержались.

Но мог ли Чехов с такою же силой и энергией волновать в то время еще кого-то?

В 1954 году старинный знакомый Корнея Ивановича, писатель и эмигрант Борис Зайцев, автор книги «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), выпустил в Париже свою литературную биографию Чехова. Она была не только свободна от вмешательства цензуры. Борис Константинович был глубоко верующим человеком и, конечно же, деликатной темы отношения Чехова к вере не обошел. Более того: он обнаружил в своем герое неосознанную религиозность, тоску по Богу.

Борис Зайцев нашел возможность переправить свой труд в Советский Союз, тому самому Корнею Чуковскому, которого знал с начала 1900-х годов, и получил в ответ письмо, где книга «Чехов» была с восхищением названа… осиянной.

Возвращаясь к труду Корнея Ивановича, я осмелился бы заметить, что его книга «просвечивает» неосознанной «автопортретностью» — ведь Чехов для Чуковского действительно был примером повседневного и творческого поведения, своего рода идеалом. Кстати, Александр Солженицын, подбирая эквивалент к этому иноземному слову, замечательно определил его как «светлообраз». И если бы мне вдруг пришлось подыскивать единственное определение для книги «О Чехове», я присоединился бы к тем, кто считает ее литературным и человеческим завещанием Корнея Чуковского.

Завещанием бескорыстного и самоотверженного труда, сопровождаемого мучительной борьбой с худшим в себе, завещанием пути к чудесному освобождению.