В прошлом году известный журналист Елена Зелинская опубликовала книгу «На реках Вавилонских» — роман об истории своей семьи, о людях, чьи судьбы тесно переплелись с судьбой всей России в XX веке. А вскоре после написания книги Елена Константиновна вместе с дочкой и племянником отправилась туда, где эта семейная история начиналась…

Бело-голубая, похожая на киевский торт коробка железнодорожного вокзала оцеплена. Народ вокруг переминается с чемоданами и тюками, словно беженцы. Пожарные, полицейские, еще какие-то огромные машины.

— Что такое?

— Да бомба! — в сердцах кричит черноокая полная тетя с сумками в руках. — Так это у них уже по три раза в неделю! Все вокзал поделить не могут! Вчера во Лвиве заминировали, сегодня — здесь! Одного уже убили, усе мало! А вы докуду едите, бабочка?

Зазевавшись, я не сразу соображаю, что обращаются ко мне.

— Да мы до Нежину, — синхронно попадаю в распевную мелодику украинской речи.

— Вам не с этой платформы, которая оцеплена, бабочка! Вам вон туда, за Вареничную, где ступеньки вниз. Вы напрямую не идите, там перекрыто, в обход погонят, а вы с дитями.

— Мы не дети, — строго говорит Рома, подхватывает чемодан, Анину неподъемную сумку с книгами и двигается, куда показали. По его решительному виду понятно, что ближайшую остановку он сделает в Вареничной.

Очередь в кассу дружелюбна, словно билетов всегда хватает на всех. Не очередь, а семейное торжество.

Мне, растерянной иностранке с двумя дитями, советы сыпят наперебой.

— Жинка, вы в ту кассу не стойте, там не до самого Нижену, а только до Кабыщей. Вам ведь в Кабыщи не надо?

— В Кабыщи не надо, — твердо отвечаю я.

— Там зато билет дешевле, а от Кабышей она на автобусе доидит, — вступает усатый дяденька в защитной куртке.

— Куда она с дитями в автобус этот ваш втиснется? — повышает голос пышная блондинка. Руки уперты в крутые бока, цветастый платок выбился из распахнутой до живота дубленки — ну чисто Солоха:

— Вам надо на скоростной, он прямо до Нежина.

— Мы не дети, — упрямо напоминает Ромка, наивно полагая, что его долговязая фигура и белобрысая поросль на подбородке может произвести на кого-то взрослое впечатление. Аня, которая едва достает двоюродному брату до плеча, строго поджимает губы.

Мне всучивают лишний билет, рисуют маршрут в объезд, а когда я, уже сунув голову в окошечко кассы, от волнения не сразу понимаю, что значит — «почикайте, почикайте», то очередь дружно и снисходительно переводит:

— Подождите, билеты до Нежина есть.

***

Рома ловко закидывает наши чемоданы на полку. Примерная Анюта достает из рюкзачка книгу и освежает в памяти первую главу. Мы настроены серьезно. Я везу детей в родовое гнездо. Здесь, в Нежине, два века назад встретились и соединились два клана: Савичи и Магдебурги, чтобы дать начало нашей семье. От когда-то большого и ветвистого древа к началу нынешнего столетия осталось всего лишь несколько росточков. Два из них — белобрысый музыкант Рома и сероглазая студентка Аня, положив ладони на раскрытые книжки, завороженно глядят в окно скоростного поезда на плавные повороты Днепра. Они странно похожи друг на друга, хотя и двоюродные, хотя, казалось, ничего сходного нет между длинным, тощим, вечно лохматым племянником, сыном младшего брата, и аккуратной фигуркой моей дочки, такой легкой, что Ромка запросто поднимает ее одной левой. Разве что гибкие музыкальные пальцы, разве что белизна ровного, как некрашенное пасхальное яичко, девичьего лица и бледность городского мальчишки, да еще особая ладность движений, спокойная веселость во взгляде и высокие лбы — шляхта!

Когда я начала исследовать историю своей семьи, то первый маршрут привел меня сюда, в провинциальный, ныне украинский, городок Нежин. Моя бабушка, единственное уцелевшее звено, связавшее нас и потерянное прошлое, часто рассказывала о городе, где она сама была лишь раз, когда девочкой приезжала из Петербурга в гости к своим родным. Она плохо помнила обстоятельства и детали, но повторяла самое главное, что запомнила из детской поездки: белый дом с зелеными ставнями и старый яблоневый сад, который спускался к реке. Бабушка откидывалась в красном гамбсовском кресле, сложив на колени до самой старости изящные, белые руки, замолкала, и тень счастья пробегала по ее строгому лицу.

***

Легкость и почти мистическая своевременность, с которой появлялись свидетельства о судьбе родных, невозможно было объяснить только моей настойчивостью и упорством. Желто-черные фотографии, протертые на сгибах письма, служебные дела, протоколы допросов, рукописи, списки погибших, мемуары — все просто плыло в руки, словно ожидало, таясь, столько десятилетий, чтобы открыть моему ищущему взгляду давно, казалось, забытые повороты судеб.

— Я сам исследовал историю свой семьи, — сказал мне как-то отец Дмитрий Смирнов, — и знаю ее чуть ли не до седьмого колена. Вот только книги не написал. Мы с дочкой тоже почувствовали эту необычайную легкость, с которой восстанавливаются судьбы родных. И я понял: они свидетельствуют о себе сами!

***

Приехав первый раз в Нежин, я нашла храм, где венчались прадедушка и прабабушка, гимназию и лицей, где учились молодые Магдебурги, личное дело студента Михаила Савича, — почти все, что хранило следы моих родных, кроме самого гнезда — родового дома. Документов не сохранилось. Адреса бабушка не помнила, а если и помнила, то я, по молодости, не сообразила расспросить у нее подробности, а теперь уже не у кого….

***

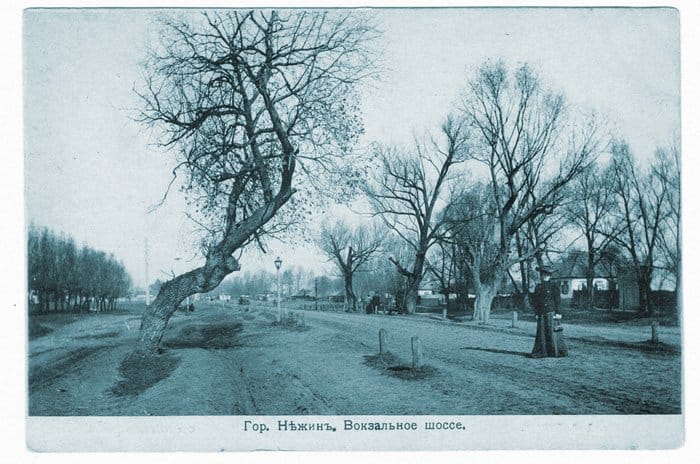

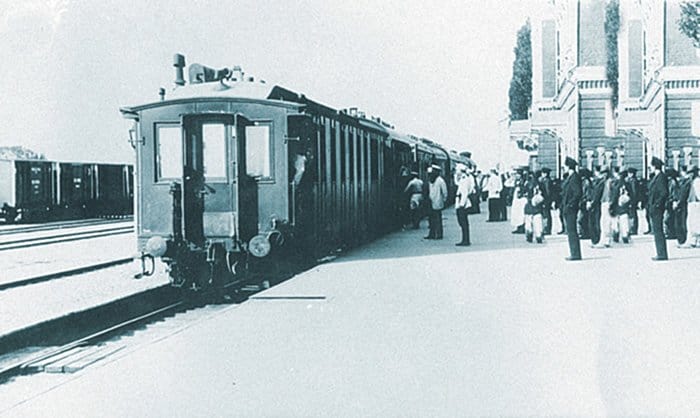

— Первое, что увидел Миша Савич, подъезжая к Нежину, это было здание вокзала, — напомнила Аня всем нам хорошо известное начало романа «На реках Вавилонских». — Сейчас вокзал-то, наверное, новый?

— И ехать до города придется не на извозчике, а на такси, — вздохнул Роман.

Я видела, что они ждут прямого попадания в девятнадцатый век. И я знала, что Нежин не подведет.

***

Главная городская достопримечательность, которую увековечил в миргородских историях Николай Васильевич Гоголь, — а именно, никогда не засыхающая лужа на мостовой у торговых рядов, — была на месте. Мы почтительно обошли ее стороной.

Осенний бульвар усыпан каштанами, теплое солнце греет спины, маленький провинциальный городок дышит невиданной патриархальностью. Одноэтажные белые домики, укрытые за осенними садами, соблюдают правильную пропорцию с высокими, блистающими в уходящем солнце куполами.

Соборная площадь окружена церквями. Почти античный храм, похожий на Акрополь, построили греки, переселенные на Украину Екатериной Великой после турецкой войны. Великолепный Троицкий собор, с четырьмя, как это принято в украинском барокко, равными по красоте фасадами, зелеными куполами и белокаменным крыльцом, возведен здесь на доброхотные пожертвования казаков.

Аня, наш протокольный фотограф, кружила вокруг собора с камерой, Ромка, уже дважды обежав его по периметру, примеривался, как проникнуть внутрь.

— Ребята! — сказала я, встав в позу, и откинула руку: — Ваш прапрапрадед, основатель нашей семьи майор Трофим Васильевич Магдебург жертвовал средства на строительство этого храма. Смотрите на него внимательно: это ваше наследство!

Около нас остановился вдруг дядечка. Виду он был приятного, с коротким седым ежиком, руки прятал в карманы куцей джинсовой куртки. Светлые серые глаза с золотистым ободком вокруг зрачка смотрели кротко, и даже приходило на ум странное слово — лучезарно:

— А вы бы поднялись наверх, сфотографировали оттуда. Там не надо спрашиваться, тем более что вы издалека, — сказал он, словно продолжая давно начатый разговор.

— А вы местный? — Ромке только дай шанс, он с кариатидой заговорит.

— Да здесь я, неподалеку живу. У нас, знаете, в селе стоит храм, — оживился дядечка, словно расцвел под нашим вниманием, — был он при коммунистах позабыт. Покуда не увидел — не поверил, что говорили все, а там приходила Матерь Божья. Я сам бачив. Она появлялась на клиросе, на балконе и на куполе. И не то, чтобы шла от так, — тут наш собеседник прошелся взад-вперед, покручиваясь на ходу, как бы изображая расхлябанную походку: — гоп-гоп. А плыве.

Он оглядел наши оторопевшие физиономии и спросил:

— А вы сами откуда? Из Петербурга? Я был в Петербурге. Дюже не понравилось. Ходил и спрашивал время. У одного спросил — нету часов, к другому — тоже нет. Наконец, остановил женщину. Спросил: скильки время? А она помолчала немного и спрашивает: а тебе это надо? Живи спокойно, никуда не торопись. Жизнь у нас одна. Не спеши.

— А как вас зовут?

— Иван. Русское имя. Знаете, как говорят: много Иванов на Святой Руси, соберутся выпить — только подноси!

Я взглянула на детей и приподняла брови, как бы снижая непедагогичность поговорки, а дяденька рассмеялся, дружески помахал рукой и двинулся дальше. И не как-нибудь так — гоп-гоп, а степенной и неторопливой походкой человека, которому некуда спешить.

***

Говорят, речка Остер когда-то была судоходной. Перегнувшись через перила Лицейского мостика, Ромка с сомнением разглядывал серебристую поверхность, поросшую мохнатой тиной.

— Ну, — протянул он, наконец, — по-любому, здесь не Титаник плавал.

— В любом случае! — прикрикнула я, — нахватался жаргона! А еще правнук словесника!

— Сам-то не словесник, — парировал Роман и на всякий случай отскочил, прикрывая ладошкой кудрявый затылок. Будто я дотянусь!

— Мама! Рома! Не спорьте, — вмешалась Аня, не поворачиваясь. — Сморите лучше, какой парк! Вот тебе и провинция! Это прямо Царское Село!

Словно подтверждая сравнение, над густой позолотой просторных аллей Графского парка всплыла белая колоннада Нежинского университета.

Задрав головы, мы застыли у высокой мраморной лестницы, разглядывая фасад дворца, возведенного князем Безбородько именно по образцу Царскосельского лицея.

— Трудом и усердием, — перевела Аня девиз, начертанный на фронтоне, как бы невзначай демонстрируя, как она хорошо помнит латынь.

***

— А про что ваша книжка? — спросила студентка с такими черными бровями, так густо собранными над круглыми блестящими глазками, что захотелось подарить ей черевички.

Аудитория, в которой мы расположились, была высока, бела и полна народу. Тяжелые шторы закрывали огромные, до потолка, окна, и портрет Николая Васильевича Гоголя, самого знаменитого выпускника Нежинского лицея, был темен, так что разглядеть лицо русского гения было невозможно, да впрочем, и не нужно. Стол с резной столешницей и кресло с прямой судейской спиной стояли одиноко и как-то оторванно от коллектива. Коллектив же был бодр, шумен и молод, как ему и положено на первом курсе. Конечно, я волновалась. Встречаться с читателями в том самом университете, в котором столетье назад учился мой прадед, рассказывать о книге, которая несколько лет составляла главный смысл моей жизни, — практически апофеоз. Аня же с Романом были совершенно спокойны. Они бойко передвигались по залу, раздавая книжки и диски, что-то говорили, наклоняясь к молодым лицам, возвращались к столу, озабоченно пересчитывали диски и снова сновали между рядами, будто родились в этой аудитории.

— Про что моя книжка? — я помедлила, обведя глазами зал, где некогда сидел за партой студент Михаил Савич, с серыми, как у Ани, глазами, с насмешливой, как у Ромки, улыбкой, и засмеялась с облегчением:

— Конечно, про любовь!

***

В деканате нас ожидала маленькая симпатичная женщина, которая нетерпеливо потряхивала связкой огромных бронзовых ключей.

— Мне сказали, что вы хотите осмотреть Гоголевскую аудиторию, — сказала она и представилась: Светлана Григорьевна.

— Мы будем очень благодарны, — ответила я. — Дело в том, что по нашим семейным преданиям прапрадедушка Анны и Романа учился именно в этой аудитории. Мы даже знаем по рассказам, что там над дверьми должна быть табличка.

— Табличка действительно имеется, — подтвердила Светлана Григорьевна. Она смерила глазами Ромину высоту, отдохнула взглядом на гладкой Аниной головке и добавила правильным педагогическим клише: — Ну, что, друзья, пойдемте пешком в историю вашей семьи.

Озираясь на арочные своды и застревая на поворотах, чтобы пощупать старинные метровые стены, мы двигались по коридорам, а они пустели на глазах, словно пропуская нас на встречу с девятнадцатым веком.

Вот и дверь. Над ней и впрямь табличка: «Гоголевская аудитория». Светлана Григорьевна вставила ключ в замок и поднажала. Дверь не открылась. Она поковырялась еще, смущаясь за свою неловкость.

— Давайте я попробую! — вызвался Роман, который и вообще-то стоять без дела не может, а тут еще тетенька в беде.

— Ну что ж, — Светлана Григорьевна выпрямилась и положила в протянутую Ромой ладонь бронзовый ключ с головкой крендельком, — перед тобой, как перед прямым потомком, эта дверь должна раскрыться!

Согнувшись в три погибели, Роман осторожно вдвинул бородку ключа в замочную скважину.

— Сейчас мы переступим порог и сделаем шаг в историю, — торжественно возвестила я. — Аня! Готовь камеру!

Рома положил обе ладони на темную деревянную поверхность и плавным движением раздвинул створки. Всей гурьбой мы ввалились в пустой темный зал. Со стены, усмехаясь в усы, смотрел на нас Николай Васильевич Гоголь. Это была та самая аудитория, где я только что читала лекцию!

***

Чувствовалось, что местное начальство экономит на электричестве. Улочка освещалась только желтыми квадратами света, которые падали из окон домиков, едва белеющих в быстрой южной темноте. Огромные корявые тени тополей шевелились под нашими ногами.

— Представьте, — боязливо поежилась Аня, — а ведь так они в темноте и ходили. Тогда же вообще электричества не было. Только свечки.

— Я как-то пробовал читать при свече, — вставил Рома, — на даче, когда погас свет. Вообще букв не различить!

— А ты при свете-то их часто разглядываешь? — не удержалась я.

— Ну что вы, тетя Лена, — надулся племянник, — я много читаю!

— Ладно, ладно, шучу! Дай-ка я возьму тебя под руку, а то споткнусь и упаду. Что вы тогда со мной будете делать?

— Моя рука всегда в вашем распоряжении! — Ромка галантно подхватил меня под локоток. — Ань, а ты как?

— Я нормально, — ответила Анюта.

Я не успела пройтись насчет скудости их словарного запаса, как из-за поворота выдвинулась сначала лошадиная голова, потом вся лошадь целиком, а за ней — телега с возницей, лица которого невозможно было разглядеть в темноте, да и при свете не удалось бы, потому как оно было чуть ли не наполовину закрыто сдвинутой на лоб шапкой. Мы прижались к забору, из-за которого снопом переваливались гибкие тонкие ветки, и наслаждались окончательным погружением в глубину веков.

***

Преображенская улица — это кратчайшая прямая между приходским храмом, где крестились, венчались и расставались навеки наши прабабушки и прадедушки, и лицеем, куда по утрам они отправляли детей с ранцами на спинках. Одной своей стороной, бегущей параллельно Остеру, она выглядит, как любая другая городская улица, а другой же сползает к реке.

Размахивая руками, как настоящий землемер, Роман исследовал топографию местности.

— Понятно, что сто лет назад каждый дом на этой улице был окружен садом. А потом сады повырубили и на их месте, на той стороне, что выходит к реке, построили вторую линию домов. Так образовалась набережная.

По описанию, на наш родной дом походил каждый второй на короткой Преображенской. Белые оштукатуренные стены, длинный, по семь-восемь окон, фасад, зеленые ставни. Мы медленно брели вдоль косого спуска к реке, беспокойно заглядывая в чужие дворы.

— Вряд ли нам удастся найти, — вздохнула я, — это было бы слишком здорово!

— Мама, — крепкая Анютина ручка сжала мне пальцы, — мы же точно знаем улицу. Вот здесь они жили, бегали в школу, ходили вот в эту красивую церковь.

Анюта поднесла к моим глазам кулачок и разжала его. На ладошке лежала зеленая шишка.

— Это я сорвала с ветки хмеля, который растет у церковной ограды.

— Стойте, — сказал вдруг Роман совершенно спокойным голосом. — Я нашел его.

Последний в ряду, небольшой белый дом стоял ближе к реке, чем другие. Низкорослые густолистые яблони спускались почти к самой воде.

Самый обширный на улице сад был, видно, вырублен в середине, а на образовавшемся месте построили фанерный многоквартирный дом, ну, как много, квартир этак на пять. Однако, именно эта многоквартирность нового здания превращала пространство в общественное, и мы беспрепятственно вошли в открытую калитку. Оттесненный сад был неухожен, в путанице кустарника, отделяющего деревья от двора, валялись какие-то ящики, пустые бутылки, слипшиеся газеты, в общем, хлам. Но сад упорствовал. Непроходимой колючей стеной держал оборону. Густые корявые ветки желтели яблоками и гнулись под их тяжестью.

Мы обошли угловой белый дом с закрытыми ставнями. Было видно, что в нем никто не живет, но в отличие от многоквартирного соседа, носящего вид привычного советского запустения, он хранил опрятность и ухоженность частной собственности.

Дети разбрелись по участку. Высоко задирая длинные, как циркуль, ноги, Ромка залез в самую гущу яблонь. Анюта добросовестно щелкала камерой каждый закоулок обретенного родового гнезда.

— Оно ли это, все-таки? — думала я, отчаянно прислушиваясь к организму. — Ну почему дети так уверены, а я нет? Почему, в конце концов, дом обнаружился не мне, которая, единственная из всех, слышала свидетельство о нем от свой бабушки, а Ромке, которого бабушка, то есть его прабабушка, увидеть не успела? Должен же быть и для меня какой-то знак?!

В самом центре расчищенного дворика, даже, пожалуй, ближе к крыльцу белого дома, стояла яблоня. Почему ее сохранили — Бог весть. Высокая, раскидистая, густо унизанная яблоками, которые никто не собирал, судя по паданкам, как ковер, устилавшим землю вокруг прекрасного дерева. Мы собрались вокруг яблони, разглядывая небо в просвет между зелеными ветвями.

— Может, сорвем пару яблок с собой? — спросил Роман.

— Лучше собери упавшие, — ответила я, мельком взглянув на детей, которые были так же естественны в этом месте, как яблоня, теплый луч и нежный перелив реки. Ромка нагнулся и положил в кепарик пару глянцевых шаров с мятым бочком.

— Ну, — подумала я сердито, — будет мне знак или нет!

Порыв ветра налетел, как из-за угла. Яблоня задвигала, замахала ветвями, затряслась, словно от смеха. Желтый ливень посыпался вниз, стуча о землю, как градины.

— Тюк! — яблоко стукнуло мне прямо в затылок, и, отскочив рикошетом, упало на траву прямо перед Аней.

Хохоча, дети кинулись к нему, пытаясь, один «первей» другого, захватить трофей.

— Мама! — закричала Аня, — ну какого тебе еще знака тебе надо! Видишь, сад говорит с тобой, как умеет!

Я взяла в руки протянутое Ромкой яблоко. И ладонь моя наполнилась.