литературный критик, автор трудов по русской религиозной философии, член Союза писателей

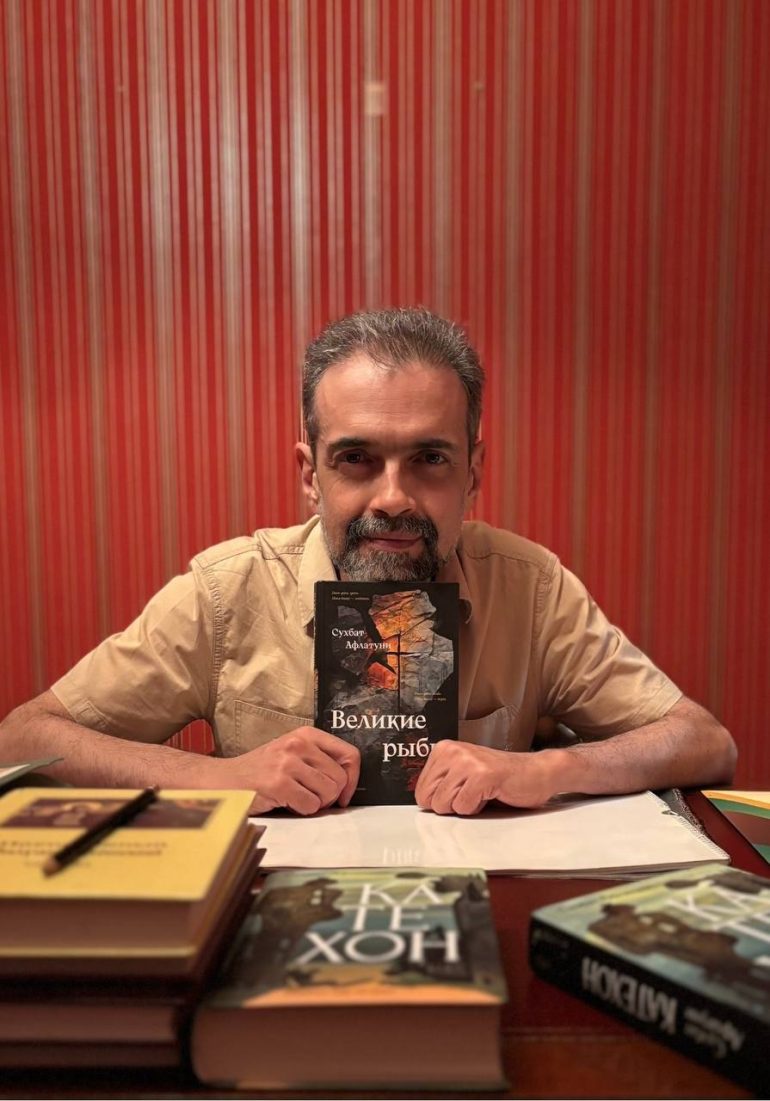

В 2024 году в издательстве «Эксмо» вышла книга Сухбата Афлатуни (Е. В. Абдуллаева) «Великие рыбы», успевшая вызвать большой резонанс в наших гуманитарных кругах.

Название ее — «Великие рыбы» — может показаться несколько загадочным. Упреждая недоуменный взгляд, брошенный читателем на переплёт, спешу пояснить, что оно восходит к эпизоду Евангелия от Луки, где повествуется о чудесном лове «великого множества» рыб галилейским рыбарями, закинувшими сети «по слову» Иисуса Христа. Эти сведения евангелиста автор переводит в многозначительный метафорический план, именуя «великими рыбами» последователей Спасителя, в разные времена «уловленных» Его проповедью и достигших святости.

«Великие рыбы», как результат уже личного авторского лова-отбора, включают около трех десятков новелл, посвященных житию и подвигу подвижников из числа канонизированных вселенским православием в лике святых. Каждая из таких главок написана ответственным пером историка Церкви, сумевшего через судьбы подвизавшихся дать в череде эпох пунктирный очерк становления православия по ходу его борьбы с ересями и гонениями. Вместе с тем рассказчик дерзостно раскрывает психологические черты и внутренние состояния своих героев, приближая их к читателю как лиц, в чем-то подобных каждому из нас, и даже возбуждая порыв к подражанию им.

В издательской аннотации сочинение, увлекательно написанное энергично-доходчивым языком, тем не менее названо «экспериментальным». Поначалу удивившись, я вынуждена была с таким определением согласиться. Когда-то, в Средние века, жанр жития был одним из самых популярных у записных христиан-книгочеев как на Западе, так и на Востоке. «Четьи-Минеи» (т. е. помесячные ежедневные чтения о святых), созданные духовным писателем митрополитом Димитрием Ростовским (1651–1709), в неповоротливом XVIII веке выдержали десяток переизданий. Значительно ранее, в XIII веке, сборник преданий и житий, составленный доминиканцем Иаковом Ворагинским на латыни (Legenda aurae — «Золотая легенда»), был переведен на все языки стран католической Европы и по популярности сразу следовал за Библией. В те времена для людей это было манящее чтение, удовлетворяющее духовную жажду сакрального и возвышенного, тоску по чудесному и одновременно тягу к сюжетам приключенческого лада.

Век так называемого Просвещения лишил эти книги былой популярности. Жанр был упрятан в гетто культурно-исторических исследований (так, «Четьи-Минеи», конечно, входят в учебные курсы русской словесности, но исключительно как пища филологов-«древников»).

И вот — о редкость! — нашелся писатель, историк-эрудит и художник слова, который возродил и обновил этот жанр «золотых легенд», переадресовав его современному российскому читателю. Тому читателю, что пережил-претерпел плоский позитивизм и безбожный материализм ХХ века и, по слову Бориса Пастернака, «как от обморока ожил» для свежего восприятия высших, религиозных, христианских истин.

Это ли не эксперимент! (Робко надеюсь, что он будет продолжен). Ведь в наши дни он наполнился актуальным драматизмом: столь востребованной патетикой мужественного отстаивания дорогих убеждений. Ну а чудеса, неотъемлемые от жанра, — они не поблекли. В одной из новелл митрополит Алмаатинский Николай, в терпящем аварию самолете силою молитвы не только вселивший надежду в пассажиров, но и предотвративший само бедствие, говорит опамятовавшимся от ужаса: «Чудеса возникают там, где есть способность прощать и любить».

Читателя этих житийных историй ждет еще много, говоря современным сленгом, подобного драйва. Что касается их хронологической привязки, она объемлет многие века: от сюжета о самарянке, чью жизнь изменила встреча у колодца с Иисусом, т. е. от I в. от Р. Х., и вплоть до истории русской крестьянки-новомученицы, жертвы сталинских антицерковных гонений. Столь же широк географический охват рассказов — от Палестины до Поместных Церквей, возникавших по всему евразийскому пространству, будь то раннехристианская Грузия или воспринявшая российскую православную миссию Япония.

Книга получилась настолько остропроблемной, что звала к дальнейшей дискуссии с самим автором, беседа с которым коснулась понимания святости в современном мире. С напоминанием о том, что «христианство всё стоит на жертве», без готовности к коей раскрытие потенциала, заложенного в человеке как созданном по Божьему образу и подобию, неосуществимо.

Интервью с автором книги «Великие рыбы»

искусствовед

Евгений Викторович Абдуллаев (литературный псевдоним — Сухбат Афлатуни) — поэт, переводчик, литературный критик, философ, историк, прозаик, автор романов «Рай земной», «Поклонение волхвов», «Муравьиный царь» и других. Лауреат «Русской премии», молодежной премии «Триумф».

Преподаватель истории философии в Ташкентской духовной академии, главный редактор духовного литературно-просветительского журнала «Восток Свыше» Ташкентской епархии; диакон.

Евгений Викторович, ваша книга «Великие рыбы» — это попытка взглянуть на феномен святости глазами историка и на историю — глазами святого, так написано в аннотации книги. Человек современности привык воспринимать святость как что-то из достижений прошлого, ныне невообразимое для обычного сознания по духовной высоте. Почему все-таки святость — это и про нас, нынешних?

Слово «святой», просто напомню, имеет два значения. Обычно мы используем его только в первом: как прославленный, канонизированный Церковью подвижник, образ на иконе, человек, чуть ли не с пеленок, а то и уже в материнской утробе проявлявший какую-то особую избранность.

Но и в ранней Церкви, и до сих пор мы используем, иногда и не осознавая этого, слово «святой» и в другом значении: святой как освященный Святым Духом и верой. Когда мы говорим, например, «Святая Земля» или называем архиерея «владыка святый»…. И на литургии, когда раздается возглас: «Вся святые помянувше», поминаются все христиане, живущие в этом городе, в этой стране…. Каждый верующий, каждый человек, приходящий к Богу, он святой — он освящен. Так же, как Иисус освятил апостолов Святым Духом. Вот это значение слова «святость» мне кажется даже более важным.

Но мы же, очевидно, чем-то отличаемся от канонизированных святых?

Вот тут самый главный вопрос. Через рождение в этот мир, а особенно через крещение, через приход в Церковь человек уже получает святость, потенциально. Все в этой жизни имеет свои уровни, и святость не исключение. Она лествична, ступенчата. Как говорил апостол Павел: Ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам: звезда бо от звезды разнствует во славе (1 Кор 15:41). Также и со святостью: каждый человек, каждый верующий в какой-то степени свят: кто-то в большей, кто-то в меньшей, но движется к большей.

В этой книжке мне хотелось (не знаю, удалось ли) немного сломать стереотип восприятия святости, определяющий святых как таких духовных исполинов, существующих во временном плане где-то далеко и обязательно в удалении от нашего суетного мира. Ну а мы здесь, в миру, люди маленькие и грешные, копошимся, кто как может. Нет. Святость заложена в нашей человеческой природе. Святые — это просто люди, которые потенциал, данный каждому, смогли реализовать.

Сама святость — это постепенное возрастание человека по вертикали к богоподобию. И мы либо движемся к этой цели, либо идем куда-то вбок, назад, вниз по лестнице, что и у святых порой бывало. Они же не супермены. Но они боролись с собой, они поднимались и шли дальше, вверх.

Повседневная святость — это тяжелейший подвиг

Коснемся драматических моментов в выборе пути теми святыми, о которых вы пишите в «Великих рыбах». Архиепископ Андрей Критский — автор Покаянного канона, читаемого в первую неделю Великого поста, под давлением обстоятельств однажды пошел против совести, предав догматическую истину христианской веры: в 712 году он официально поддержал ересь монофелитства (признание в Иисусе Христе одной воли, а не двух — Божественной и подчиненной ей человеческой). Между тем Максим Исповедник, открыто противоставший той же ереси, жестоко расплатился за это: ему отсекли руку и вырезали язык. Свое преступное малодушие Андрей Критский называет убийством собственной души. Предельно разный выбор этих двух учителей веры, притом что тот и другой канонизированы. Как их опыт соотносится с понятием святости?

Мы все можем проявить малодушие. От этого никто не застрахован. Святой — это ведь не тот, кто не грешит. Святой — это тот, кто, согрешив, осознает это, кается в этом и стремится как-то искупить. Почему Андрей Критский так поступил, поддержал монофелитов? Неизвестно, да и не столь важно. Возможно, пытался уберечь свою епархию от каких-то преследований, или монофелитство не казалось ему столь уж опасным. А быть может, видя, что другие также вынужденно поддержали эту ересь, он пошел за ними. Главное – что он сделал потом. Он написал Покаянный канон, с этой неимоверной концентрацией боли и раскаяния.

Да, преподобный Максим Исповедник, свидетельствуя о своей вере, претерпел физические страдания. Он по праву удостоился святости. Но мы же святых почитаем не только за это. Вспомним, что произошло в Карфагенской Церкви в III веке, во времена гонений. Христиан истязали в тюрьмах, кого-то уничтожили. Когда гонения на время прекратились, авторитет выживших был так высок, что им, как мученикам за веру, дали право исповедовать и разрешать грехи. И что происходит? Многие из тех, кто был готов пожертвовать жизнью и принять мучительную смерть за Христа, в повседневности, требующей не разового подвига, не мученичества, а незаметной, но постоянной борьбы со своими страстями, грехами, «внутренней тьмой», оказались далеки от праведности. И было решено: мучеников мы почитаем, но ходить к ним на исповедь не нужно, для этого есть священники.

Так что повседневная святость — это тоже тяжелейший подвиг, что, конечно, ни в коем случае не умаляет мужества тех, кто был готов физически пострадать за веру. Пути святости разные. В конечном итоге только Господь решает, кто больше свят, а кто меньше.

Можно предположить, что история святости Софии и трех ее дочерей, совсем еще девочек: Веры (12 лет), Надежды (10 лет) и Любови (9 лет) — вызывает у многих сильное сопротивление. Сестер перед лицом римского императора Адриана поочередно принуждают поклониться языческой богине Артемиде. Каждая из них отказывается, бесстрашно исповедуя веру во Христа. По приказу императора одна за другой они умирают в страшных пытках на глазах у матери, которая, очевидно, поддерживает их выбор. Могут ли дети 9–12 лет самостоятельно проявлять такую готовность к мученичеству? В состоянии ли современный человек понять выбор матери, на глазах которой за веру пытают и убивают ее детей? Что это — фанатизм или высшая победа духа? В истории христианской Церкви это не единичный случай: та же римская святая Филица́та во II веке убеждает своих семерых сыновей принять мученическую смерть во имя Христа.

При императоре Адриане идет сильное преследование христиан. А во времена страшных гонений и возникают такие страшные ответы, кажущиеся кому-то сегодня фанатизмом. Все обостряется. Может быть, решение пожертвовать жизнью своей и своих детей продиктовано желанием остановить льющуюся кровь. В христианстве все стоит на жертве — на жертве Христа и нашем следовании Ему, Его жертве. Известный факт: во время войны маленькие дети, скажем, десяти-двенадцати лет, были взрослее нынешних двадцатипятилетних, а то и тридцатилетних. Когда на глазах гибнут люди, человек очень быстро взрослеет. А тогда публично пытали и убивали христиан. Очень важно держать в уме этот исторический контекст для понимания такого, казалось бы, беспощадного выбора.

«Без этих восторженных «ах!»

Известно, что в XI веке делегация, состоящая из священников и монахов из города Бари (Южная Италия), оправдываясь Божьей волей, похитила из Сионского храма города Миры Ликийские (Малая Азия) и перевезла в свой город мощи святителя Николая Чудотворца. Вы отмечаете, что в те времена перенесение мощей, даже насильственное, не считалось грехом. Прокомментируйте это явление в церковной истории.

Для жителей Мир Ликийских эта потеря воспринималась как трагедия. Не случайно праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца в Греческой Церкви не празднуется… Мощи — да, это объект святости и поклонения. Но к этому, увы, часто добавляются и мирские, меркантильные соображения: больше паломников, а соответственно, и пожертвований. Есть какие-то вещи, существующие на границе святости и не святости. Эти границы подвижны и в жизни одного человека, и в истории Церкви. И то, что сейчас недопустимо, в какой-то период могло считаться «благочестивой кражей», совершаемой ради высоких целей. Вспомним: Миры Ликийские часто подвергались нападениям арабских пиратов, которые однажды уже пытались надругаться над гробницей св. Николая. Считалось, что Господь попустил, чтобы мощи были перевезены в Бари.

Кстати, Орест Кипренский, долго живший в Италии, в письме к бывшему обер-прокурору князю Александру Голицыну в 1832 году предлагал перенести мощи св. Николая в Санкт-Петербург, так как в Бари доступ к ним был ограничен. К счастью или к несчастью, его авантюрный проект не был реализован. Святитель Николай очень почитается и Восточной, и Западной Церковью. Это общехристианский святой, так что понятно желание иметь его мощи у себя в городе, даже если для этого потребовалось «умыкнуть» святыню.

Я сознательно написал об этом эпизоде. Порой важно немного снизить пафос. Чтобы меньше было вот этого «ах!» в церковной истории, которое очень вредит: за чрезмерной восторженностью и идеализацией, как правило, следует чрезмерное разочарование.

Судьба святителя Германа, архиепископа Казанского, которого Иван Грозный сначала метил в московские митрополиты, а в итоге казнил за попытку умягчить царский нрав во времена разгула опричнины, — насколько эта судьба сквозная для церковной истории? В поединке земных властителей и священнослужителей случались ли более оптимистичные развязки? Или путь был только один по вертикали: от пролития своей крови к святости?

Если брать с точки зрения здравого смысла, то, конечно, «против лома нет приема». Как писала Симона Вейль: «Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. А всякий, кто не возьмет меча (или опустит его) погибнет на кресте».

Мы знаем о попытках и святителя Германа, а затем и святителя Филиппа остановить разгул опричнины. У Церкви есть идущее из древности право печаловаться, заступаться за людей, которые незаслуженно страдают от власти. И до XVIII века, до Синодального периода, когда Церковь оказалась под колоссальным контролем со стороны государства, она этим правом пользовалась. Герман и Филипп стремились убедить царя Иоанна Васильевича остановить бойню либо пощадить каких-то людей. Они были готовы на ответные разумные компромиссы; проблема была в том, что власть к компромиссам была не готова. В результате они, как известно, погибли.

Но оценивать их смерть как поражение можно только с точки зрения обычной земной логики. Есть другое, глубинное измерение: в реальности Церкви они погибли, пытаясь остановить зло, несмотря на очевидную угрозу расправы. Смерть, достойная венца. Честна пред Господем смерть преподобных Его (Пс 115:6).

В главе «Лавра», описывая отца Зосиму, жившего в Лавре в начале двадцатого века, Вы приводите парадоксальное высказывание лаврского начальства: «Он взял на себя святость, — а у нас в Лавре не любят святых». Понятно, что святой свободен от законов мира сего, именно за это его и не принимают в миру. Но Лавра — не мирская общность. Там как будто ожидается иное отношение к святости?

В монашество в ту эпоху нередко шли полумаргинальные слои. В миру ты ни на что не пригоден, ну вот и иди в монастырь.

Еще в допетровское время у монастырей начали постепенно отнимать земли, что было окончательно узаконено уже Екатериной Второй. Отношение к монашеству и к монастырям на протяжении всего периода правления Романовых было вообще, мягко говоря, очень сдержанным. Я уж не говорю про «чудесную» практику Петра Первого ссылать в монастыри преступников и бандитов. Очевидно, что они приносили в монастыри свои мирские уголовные обычаи. Происходила деградация монастырской жизни, о чем тогда писали многие церковные деятели.

Бывали, конечно, исключения, вспомним хотя бы феномен Оптиной пустыни. Были и другие монастыри, прославленные своими старцами. Но в целом в XVIII – XIX веках происходит упадок монашеской жизни. Так что «у нас в Лавре не любят святых», увы, вполне соответствовало духу времени.

«Святость Ушакова рождается не из военных побед, а из смирения»

Федор Ушаков, победоносный адмирал Русского флота, прославлен в лике святых. Но святой — это человек уже в каком-то смысле не от мира сего. В нем действует творческая воля Бога, и предполагается действенное сотрудничество самого человека с этой волей. Почему тогда такие подчеркнуто мирские дела, как военные победы, — повод для канонизации? Как это соотносится со святостью — в этом и в предшествующих случаях: Александр Невский и Дмитрий Донской?

Это очень распространенное и не очень верное восприятие. Спросите любого: за что канонизировали Александра Невского? «За то, что он разбил шведов, а потом тевтонцев». Но его прославили прежде всего не за военную доблесть. Когда в 1248 году папа Иннокентий IV пытался убедить его принять католичество, Александр Невский отверг эти предложения. Именно поэтому он «благоверный». Военные его подвиги, безусловно, тоже важны; но в системе координат церковной истории, всё же, в меньшей мере.

Так же нельзя объяснять канонизацию Федора Ушакова военными победами. Он был благочестивым человеком. На кораблях устанавливал почти монашескую дисциплину, запрещал сквернословие, в сражениях берег жизни матросов. А когда при Александре I адмирал Ушаков остался не у дел, он без ропота, смиренно отправился в Тамбовскую губернию, поселившись рядом с Санаксарской обителью, которая в свое время была практически восстановлена его родным дядей, преподобным Феодором Санаксарским. Ушаков жертвует на обитель, из своих средств финансирует госпиталь для раненых, ездит на богомолья. А мог бы, воспользовавшись своими связями, остаться в Петербурге, вести светскую жизнь... Святость Ушакова рождается не из военных побед, а из смирения, из умаления себя. Он же был выдающимся адмиралом, командующим Черноморским флотом, но полностью принял свою новую, далекую от военных побед и славы жизнь.

Святитель Николай Японский — епископ и основатель Православной Церкви в Японии, был прославлен в лике святых как равноапостольный. Как он ощущал себя в Японии в качестве российского епископа, когда во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. всем православным церквям в Японии правительство предписало молиться о победе японского оружия?

Понятно, что положение святого Николая Японского в этой ситуации было достаточно сложным. Но своему клиру он сказал: «Как правительство предписало, так и действуйте». Он пошел на этот компромисс для того, чтобы православные церкви в Японии уцелели и не закрывались, и чтобы иметь возможность помогать в лагерях русским военнопленным, их было очень много. Сам он, когда возглашалось моление о победе, как глава Японской Православной Церкви, молился отдельно. Мы не знаем, о чем молился: о победе ли русского оружия или о скорейшем мире. Судя по его дневникам, Русско-японскую войну он считал бедствием для обеих стран, так или иначе не чуждых ему народов, но душой переживал за участь России, хотя его отношение к российскому правительству было достаточно критическим.

После начала военных действий епископу Николаю предлагали вернуться в Россию, однако он принял решение остаться со своей паствой, а это 28 000 человек, осознавая, что несет за нее ответственность. Хотя у него были хорошие отношения с японскими властями. Настолько хорошие, что он покоится не в храме, а в Токио, на Центральном кладбище Янака, где похоронен и князь Токугава Ёсинобу, последний сёгун династии Токугава.

Кстати, святой Николай Японский был первым европейцем, похороненным на этом кладбище. Император Мейдзи лично одобрил это решение. И когда, спустя 58 лет после кончины, во время канонизации было предложено перенести мощи святого Николая Японского с кладбища в Токийский кафедральный собор, возведенный самим святым Николаем, власти Японии не согласились, справедливо отметив, что его память чтут не только русские и православные, но и весь японский народ.

То есть путь святости может включать в себя и какой-то компромисс. Вопрос в его пределах. Вот тут согласиться на требования еще можно, а вот тут уже – нет: «Богородица не велит»…

Одна из ваших героинь, Мария Федоровна Данилова, в 2000 году была причислена к лику новомучеников и исповедников. Она была из тех, кто пытался сохранить и защитить храм в поселке Гаврилов Ям рядом с Ярославлем во времена сталинских гонений на Церковь. Новомученичество как-то сближает русского человека двадцатого столетия с самым началом исторического христианства, с временами гонений на первых христиан?

Архиепископ Ермоген (Голубев), который сам сильно пострадал, говорил, что Русь получила христианство без мучеников. То есть, в отличие, скажем, от Грузии, Армении и других стран, в которых утверждение христианской веры сопровождалось испытаниями и мученичеством христиан, Русь была крещена бескровно. И то, что произошло в России в XX веке, — это не то чтобы второе крещение, но, по мысли владыки Ермогена, некая проверка на верность Христу. Можно сказать, что именно в двадцатом столетии христианство пришло в Россию во всей полноте, с мучениками и исповедниками.

«Святость непрерывно обновляет мир»

В наше время есть святые?

Святые есть в любые времена. Просто во времена катаклизмов и крушений их святость становится ярче, заметнее. Когда плохо, когда катастрофа, тогда мы начинаем искать выход. И вот тогда мы способны услышать их голос. И не только чудотворство, но весь строй личности святых делает этот голос убедительным и весомым.

Если святость — это безумие в глазах мира сего, то каким образом святость обновляет мир?

Святость непрерывно обновляет мир, потому что святость — это диалог с Богом. Чем выше святой поднимается по лестнице к Богу, тем в большем богообщении он находится. И через это богообщение и происходит обновление всего мира. Внешне вроде неприметное. Как капельное орошение, которое происходит незаметно. Вы просто находитесь рядом с таким человеком и чувствуете, как меняется все бытие вокруг.

Иногда прямо вижу, как преображается священник, стоящий у престола во время богослужения. Человек, который только что с другим священником мог кому-то косточки перемывать, вдруг на глазах изменяется. Или как иногда меняются лица прихожан в храме во время литургии… Мы просто не всегда это чувствуем, не всегда видим.

Что касается безумия святости… Мы же принимаем некую «не норму» в случае с талантливыми художниками, композиторами, учеными. Так и святость выглядит отклонением от нормы в глазах неверующих. Но понятие нормальности вообще ведь очень относительно.

В этом контексте многих в святости как раз пугает некая ее безмерность. Как это совместить с так называемым царским, срединным путем, провозглашающим, что во всем должна быть мера. Некоторые житийные эпизоды нас скорее пугают, чем вдохновляют и зовут к подражанию: к примеру, кто-то из святых истязал себя до крови, укрощая плоть, или тот же Симеон Столпник, который провел на столпе тридцать семь лет в посте и молитве.

Потому что жития — это не только свидетельства, это художественные произведения. И дело даже не в том, что житие может содержать и некоторые элементы вымысла и преувеличения. Опять же, нужно держать в уме контекст. Святитель Димитрий Ростовский написал свои замечательные «Жития святых», и этот житийный корпус мы читаем до сих пор. Он не превзойден. Но нужно понимать, в какое время это написано. Это XVII век, эпоха барокко. Жития Дмитрия Ростовского — это выдающийся труд своего времени, но он может, как Вы сказали, местами испугать, даже оттолкнуть сегодня, если не понимать, что это барочное произведение со свойственным барокко внешним драматизмом и контрастностью.

В XVII веке шла борьба католиков с лютеранством. В лютеранстве культ святых отвергался, а католики, наоборот, стремясь усилить его, сильно акцентировали момент телесных страданий. А Димитрий Ростовский, как известно, учился в Братской коллегии, устроенной по католическому образцу. И писал он жития, во многом опираясь и на католические агиографические тексты. Отсюда в житиях, написанных им, и эта чрезмерность телесных страданий, и аскетика, доведенная до предела. В Восточной Церкви если эти моменты и присутствуют, то не как главный путь к святости, а как один из инструментов борьбы с грехом.

Почему вы, будучи известным писателем, философом, преподавателем Ташкентской духовной академии, приняли решение два года назад принять сан и стать диаконом? Это для вас та самая живая динамика «лествицы», о которой мы все время здесь говорим?

Сан мне предлагали принять и ранее, но решился я в момент, когда особенно обострилось чувство какой-то беспомощности: в мире сейчас столько боли и крови, а повлиять на это ты никак не можешь. И я подумал, что если я не могу поменять жизнь вокруг себя, то могу поменять что-то в себе.

Помните, в «Жертвоприношении» Тарковского герой сжигает свой дом. Он постоянно думает о близящемся ядерном апокалипсисе, и этот горящий дом становится как бы его личной жертвой. Я, конечно, не сравниваю степень жертвы… Но без сознательной жертвы, пусть даже очень небольшой, движение к Богу невозможно. Диаконское служение ведь требует времени, сил, поначалу — элементарного обучения. Понимаю, что это очень мало. Но это то, что мне было посильно. Не знаю, угодна ли была эта жертва, но мне стало легче. Сан вообще меняет человека. Даже физически, телесно. Самому было удивительно, что на уровне соматики, тела в тебе что-то происходит. А потом вся твоя жизнь вообще начинает по-другому течь. Но главное, я получил утешение, хотя в окружающем мире ничего принципиально вроде бы не изменилось.

Поэтому, когда говорят: почему Церковь что-то делает или не делает на политическом поле... Церковь — она о другом. Это не политическая организация. В центре Церкви стоят не политические события, на которые она обязана реагировать. В центре стоит Чаша с Причастием. И вокруг этой Чаши образуется и нарастает все остальное.

Конечно, сан — это не гарантия, это скорее колоссальная ответственность. Но одновременно с тяжестью этой ответственности тебе даются и силы, дается возможность больше ощутить ту благодать, которая ежесекундно на нас на всех изливается. Просто ты становишься более открытым к ее восприятию. Уверен, что проблема очень многих людей — это невозможность ощутить этот свет, этот ежесекундно направленный на нас поток радости. Из-за занятости, суеты, душевной лени. И это колоссальная трагедия, которая даже не осознается.

Роль святых в вашей жизни?

Как это сказать… Святые — близкие друзья. Иногда я отчетливо чувствую их дружеское «рукопожатие». Их жития представляются мне набором жизненных моделей, которым ты можешь следовать. Конечно, можно возразить: ну как можно верить каждой букве того, что написано в житиях, если это исторически не подтверждено? Но ведь жития писались не как исторический документ. Они писались не для историков и не для ученых. Жития писались в назидание. Они так могли, и ты так сможешь. Просто попробуй, понемногу. А они помогут.

А если попытаться дать более общее определение, то для меня святые — это люди, в которых восстановилась первозданная целостность Адама. Падший человек очень раздробленный. Он одновременно и любит, и ненавидит, делает добро, и тут же зло. В нем кипят противоречивые чувства, желания, страсти. А святость восстанавливает внутреннюю цельность, внутренний первозданный мир. Райский мир, в котором Адам пребывал и из которого сам себя изверг. То есть святой — это человек, каким он должен быть, каким он создан Творцом, каким он может быть и каким чаще всего не является.

Беседовала Инна Волошина