Все началось с того, что батюшку, к которому я целый год ходила на исповедь, перевели из Москвы в деревню. В 80-е годы это частенько случалось со священниками, к которым, по мнению бдительных «кураторов», начинало ходить слишком много новых прихожан. Слава Богу, «сослали» его всего лишь в ближнее Подмосковье. Но добираться туда все равно нужно было часа три — сначала на электричке, потом на местном автобусе.

Деревня была в стороне от шоссе. И не вдоль дороги, как обычно, а на отшибе, до нее еще идти надо. А по другую сторону дороги, на пригорке — «слободка», которую местные по-старинке называли «поповкой». И церковь. Небольшая, построенная еще в начале XIX века. Весь приход — человек десять стариков. Хозяйство запущенное, храм ремонтировать надо, служить не с кем. Посмотрел батюшка на доставшееся ему хозяйство и начал обзванивать всех своих московских прихожан: просил приехать помочь — кто чем может. Поначалу откликнулись многие: приезжали обычно в субботу, работали, потом оставались на службу и… уезжали — ночевать было негде. Никакого «священнического» дома при церкви не было — только крохотная сторожка. Местные старухи глядели на эти «субботники», скептически поджимая губы. Им явно не нравилась активность «чужаков». Но они до поры помалкивали — знали: рано или поздно порыв энтузиазма сойдет на нет, по три часа в один конец без ночевки не наездишься. А они как тут были, так и останутся. Это их церковь. Они сюда с детства ходят. И будут ходить, пока ноги носят. И порядки новые они никому тут устанавливать не позволят.

И правда, постепенно приезжих становилось все меньше и меньше. К осени осталось нас всего человек пять: две пожилые москвички-пенсионерки — одна бухгалтер, другая всю жизнь проработала на заводе, двое молодых мужчин — «афганец» и переводчик с итальянского, и я, редактор переводного и жутко «престижного» журнала. Все ремонтно-строительные работы пришлось отложить до весны. Мужички наши совмещали обязанности сторожей, дворников, разнорабочих, истопников и помогали батюшке в алтаре. Тамара Степановна и Антонина Михайловна кашеварили и прибирали сторожку. А меня батюшка благословил учиться петь на клиросе, читать и изучать устав. Друг друга все мы раньше не знали, познакомились уже в деревне. Поначалу держались обособленно, каждый сам по себе: время было такое. Нашего переводчика Виталия я первый раз увидела в субботу на всенощной, мы с ним даже не познакомились, а в понедельник в издательстве наткнулась на него в столовой. Пришлось, как в шпионском фильме, сделать вид, что мы друг друга никогда не встречали: издательство-то идеологическое, под патронажем ЦК КПСС — узнали бы, что мы в церковь ходим, вышибли бы с работы в два счета.

Служил батюшка по субботам, воскресеньям и праздникам. Всенощная начиналась в четыре часа дня, чтобы народ мог успеть на последний, семичасовой автобус. В воскресенье служили с восьми утра. Ночевали в сторожке: мы с Тамарой Степановной и Антониной Михайловной втроем на одном продавленном диване, ребята — за перегородкой на полу, батюшка — в закутке за печкой, за занавеской. После ужина вместе читали вечерние молитвы, потом батюшка уходил к себе за занавеску и начинал читать каноны, акафист Иисусу Сладчайшему и последование к причащению. Спать никому из нас еще не хотелось, разговаривать было неудобно, и мы сначала просто слушали, как он молится, а потом как-то само собой получилось, что стали молиться вместе с ним. Да и помочь ему хотелось — у него к вечеру от усталости, бывало, не только язык не ворочался, но и ноги уже не держали. А так все-таки хоть читали по очереди.

Батюшка наш не переставал меня удивлять. Был он немногословен, да и вообще — не «златоуст»: проповеди говорил незатейливые, долгих душеспасительных бесед ни с кем не вел, исповедь принимал молча. Да и вид у него был ничем не примечательный. Вот разве что лицо… Лицо у него было светлое, словно иконное, и взгляд… Посмотришь ему в глаза — и сразу поверишь. Но поговорить-то ведь тоже хочется. Особенно новоначальному. Начитаешься святых отцов, и давай приставать с вопросами об Иисусовой молитве. А он: «Это не ко мне. Езжай в Лавру». Ездила. Спрашивала: «Как же так — вроде есть духовник, а с вопросами — в Лавру?» А мне на это: «Ты к нему езди на приход, не бросай, он плохому не научит». «Так ведь он вообще не учит…» Долго не укладывалось это у меня в голове. Как-то зимой отслужили всенощную, поужинали, помолились, батюшка всех спать благословил, а сам оделся и — во двор. Думаю: может, ему плохо — он от переутомления аж зеленый. Выхожу следом и вижу: батюшка наш лопатой двор от снега расчищает. А нас пожалел… Больше я к нему с «заумными» вопросами не приставала.

Постепенно привыкли мы друг к другу, как к родне. Правда, разговаривать особо времени не было, разве что за столом после обеда или ужина, а так — дел у каждого невпроворот. Но постоянно занятые общим делом, мы как-то исподволь научились понимать друг друга, чувствовать настроение, не лезть с пустяками, когда человек хочет помолчать, подбадривать, когда унывает. Мы любили наш храм, батюшку, друг друга. Мы открывали для себя красоту богослужения. Но как сделать так, чтобы и другие ее почувствовали? На клиросе — наши деревенские старухи. Не «бабушки», к ним это слово никак не подходит. Почти ровесницы века, они всю жизнь прожили в этой деревне. Революция, гражданская война, коллективизация, раскулачивание, сталинские «чистки», Отечественная, послевоенный голод, спивающиеся сыновья, сбежавшие в город внуки… Но все эти годы они пели на этом клиросе. Когда-то их еще детьми отобрал в хор служивший здесь до революции священник. Сам учил их нотной грамоте, проводил спевки, к большим праздникам разучивал с ними сложные «концертные» песнопения, на Святки водил по деревне «славить Христа». И теперь они сурово отметали любые попытки ими руководить: «Не ты нас сюда поставил — не тебе и менять», — вот и весь сказ. Всю службу, даже самую длинную, стоят — не присядут, хотя ноги у всех больные и давление скачет, а то и сердце прихватывает. Песнопения все знают наизусть. Но годы… И голос не слушается, и со слухом проблемы. А регента нет. Старый помер, а нового — где ж его взять? Да еще примут ли они нового?

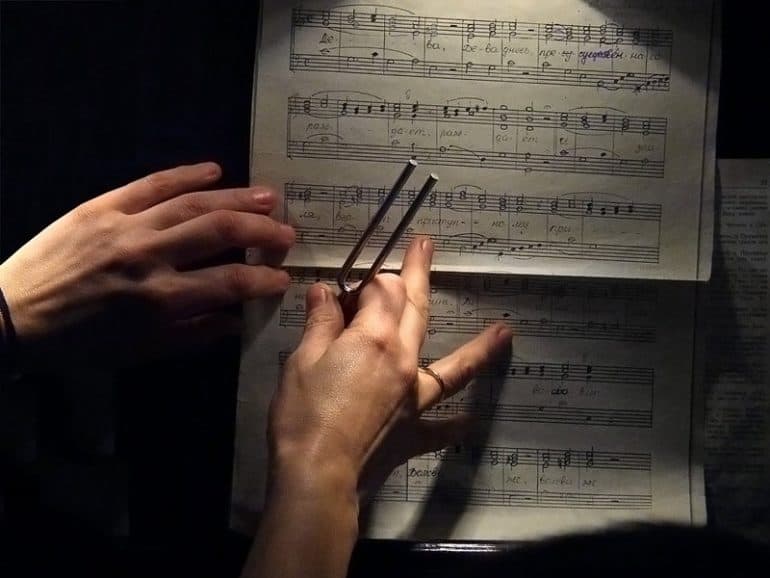

Меня поначалу, как и всех нас, включая батюшку, старухи приняли с поджатыми губами. Присматривались. Потом потихоньку начали учить. Объясняли, показывали ноты, расписанные в тетрадки по партиям еще тем, дореволюционным священником. Чтобы разобраться в уставе, пришлось начать ходить на клирос еще и в московском храме. Ну и читать, конечно, и знакомых алтарников вопросами донимать.

И вот батюшка первый раз благословил меня за всенощной прочесть шестопсалмие. Выхожу с часословом в центр храма, под купол. Прихожан, кроме нас, человека два. Почему же от волнения сердце колотится уже где-то в горле? Читаю и не слышу собственного голоса — звук доносится откуда-то со стороны. Дальше, дальше, главное — не сбиться! Не задохнуться… Все вокруг, как в тумане — ничего не вижу и сама не понимаю, как буквы складываются в слова… «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей… скажи мне Господи путь, воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою…» Все. На ватных ногах поднимаюсь на клирос… И мои кряжистые суровые старухи бросаются меня обнимать и целовать. Гладят, улыбаются… Господи, как же я их люблю!

И все-таки надо было искать регента. А то вместо «восхвалю Имя Бога моего с песнию, возвеличу Его во хвалении» получается «этот стон у нас песней зовется». Но где найти человека, который согласится за чисто символическое вознаграждение мотаться в нашу деревню, да еще усмирит наших старух? И все же такой Божий человек нашелся. Софья Павловна, бывшая учительница пения. Маленькая интеллигентная пожилая еврейка в смешных круглых очках. Очень трогательная в своей истовой вере и абсолютно беспомощная в быту. Конечно, наши старухи тут же поджали губы: «Тоже еще, регент выискался!» Да мало того, она еще им спевки стала назначать. Это по воскресеньям, после службы, вместо того, чтобы домой идти, к обеденному столу. Вот тоже, навязалась, прости Господи, им на голову!

Воевали долго. Старухи то ворчали, то громко роптали, то жаловались батюшке. Софья Павловна плакала мне в жилетку, говорила, что, раз она стала причиной такого раздора, значит не надо ей сюда ездить. Но снова и снова сдавалась на мои уговоры потерпеть, и опять назначала спевку. Казалось, конца этому не будет.

Как-то зимой в сильный снегопад дорогу к нам в деревню так замело, что автобусы с шоссе просто перестали на нее сворачивать. Последний, на котором приехала я, застрял в ста метрах от нашей остановки, и теперь Антонина Михайловна отпаивала промерзшего шофера чаем. До начала службы оставалось минут десять. Наши клиросные старухи, несмотря на свой почтенный возраст, вели себя, как пятиклашки, у которых «училка заболела». И вот когда радость оттого, что ненавистной спевки теперь уж точно не будет, достигла апогея, дверь открылась и вошел… сугроб. Конечно, это была Софья Павловна, которая от самого шоссе шла до храма пешком. С этого дня она навсегда стала для наших старух своей. «Как наша-то, приедет сегодня? Софья Павловна, садитесь, отдохните. Просфорку-то Софье оставили, не забыли?» Нет, ворчать они не перестали и к спевкам относились по-прежнему. Зато из-за них стали оставаться с нами обедать. А Софья Павловна, как-то разбирая хранившиеся на клиросе старые ноты, вдруг потянула меня за рукав и, тыкая пальцем в узкую старинную нотную тетрадь, аккуратно исписанную сиреневыми чернилами, восторженно зашептала: «Представляете, это же альтовый ключ! Сейчас и в музучилище-то никто ноты в альтовом ключе читать не умеет, а наши по ним поют!»

То, что наши старухи обедали теперь с нами, прибавило заботы не только Антонине Михайловне, которой приходилось вдвое больше готовить, но и мне. Как-то так повелось, что пока все ели, я обычно читала вслух что-нибудь «из святых отцов». Книги давала матушка Вера, жена нашего батюшки. Сама она на приходе бывала редко — на ней была вся оставшаяся в Москве семья: двое детей и свекр со свекровью — двое стариков-инвалидов. Ну и работать нужно было, чтобы всех прокормить. Но в наши приходские заботы она тоже вникала и чем могла — помогала. Хотя бы теми же книгами. Найти их в те годы было непросто — разве что в букинистическом за сумасшедшие деньги как антиквариат. Вот мы с ней и подбирали что-нибудь из их домашней библиотеки. Но теперь задача усложнилась: наши старухи к такому чтению не привыкли и на слух воспринимали далеко не все. Но когда нам с матушкой Верой удавалось выбрать правильную книгу, слушали с интересом и потом долго еще обсуждали, припоминая случаи из собственной жизни. И если бы не Софья Павловна с ее спевками, сидели бы за столом до вечера.

Сторожка уже не вмещала нашу разрастающуюся братию. У нас появился новый сторож-истопник Саша — физик из Дубны. Стала приезжать и жить по нескольку дней Ирина — бывшая детдомовка, камерная певица и мама трехлетнего Глеба. А на праздники народа собиралось столько, что кормить всех приходилось в три смены. Нужно было строить «церковный дом». Денег, естественно, не было, но с Божией помощью работа как-то сама шла — то стройматериалы кто-то пожертвовал, то плотники в свой отпуск приехали и месяц трудились «во славу Божию». Ну и наши ребята, конечно, «пахали» от зари до зари. А мы по очереди ездили дежурить на кухне. Осваивать приходилось искусство не только варить обед на двадцать пять наработавшихся мужиков, но и общаться со всем этим пестрым народом так, чтобы и «любовь сотворить», и в искушение не ввести. Но общаться приходилось не только с людьми. Однажды, когда батюшка отпустил всех работников на пару дней по домам отдохнуть и помыться, к нам явилась благостная старушка из соседнего дачного поселка и от всей души пожертвовала нам… козу, уверяя, что та дает уйму молока. Батюшка был в отъезде. Ни Антонина Михайловна, ни я, ни Саша с Виталием коз никогда не доили. Но обидеть благотворительницу отказом мы как-то не решились. Поначалу все шло благополучно: коза мирно паслась у церковной ограды, мы занимались своими делами, но роковой час дойки неумолимо приближался. Стали думать, как добыть из козы молоко. Решили: один будет «фиксировать» задние ноги, второй — передние, третий — рога, а Антонине Михайловне как самой опытной — придется доить. Пытали бедное животное долго, но пол-литровую кружку целебного продукта из него все же извлекли. А потом началась гроза, от которой бедная козочка после пережитого стресса впала в буйное помешательство и начала с такой ненавистью бодать нашу ветхую сторожку, что чуть было не снесла крыльцо. Пришлось идти искать ее хозяйку и возвращать недоумевающей женщине сделанный ею от чистого сердца дар. Самое сложное было ее при этом не обидеть.

Дом строили долго — три года. За это время кого только не перебывало в нашей сторожке. Прибился к нам и местный деревенский «дурачок» Федя — крупный восемнадцатилетний детина с синдромом Дауна, добрейшее существо, изъясняющееся исключительно матом, поскольку никаких других слов отродясь не слышал. Сперва он с удовольствием помогал на стройке, потом стал заходить и в церковь. Батюшку он просто обожал. Но вот беда, деревенские шутники нет-нет, да и подносили ему водки, и тогда поведение его становилось абсолютно непредсказуемым. Честно говоря, я его побаивалась и предпочитала держаться на расстоянии. Однажды, задержавшись в воскресенье после службы дольше обычного, я поддалась на уговоры Виталия подежурить вместо него одну ночь, чтобы он смог съездить навестить заболевшую маму, и осталась в необжитом еще новом доме совершенно одна. Стояла промозглая осень. Печка оказалась с дефектом и совсем не держала тепло. Пришлось всю ночь подбрасывать в нее дрова и к утру они, естественно, кончились. И тут в дверь заколотили увесистым кулаком, и послышался Федин мат. Сердце у меня мгновенно нырнуло в пятки и, читая про себя Иисусову молитву, я даже дышать перестала, чтобы не выдать своего присутствия. А Федя все не уходил: он то стучал, то ходил вокруг дома, то чем-то громыхал, и при этом не переставая матерился. Наконец, похоже, ему это все же надоело, и он ушел. Выждав паузу, я набралась-таки храбрости, отперла дверь и высунула голову наружу. На крыльце лежала аккуратно сложенная маленькая поленница абсолютно сухих дров.