«Эх, жалко королевство маловато, разгуляться негде!»; «Плаху, палача и рюмку водки! Водку мне, остальное ему!»; «Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?»; «Я не волшебник, я только учусь»; «Никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым» — эти цитаты уже вошли в наш лексикон, но мы даже не задумываемся, откуда они и кто их автор. Хотя Евгению Шварцу в этом смысле все-таки повезло гораздо больше, чем многим его современникам, рискнувшим выбрать делом своей жизни литературу в те времена, когда это порой было как раз опасным для жизни. Почему в сказках Шварца нет привычных хэппи-эндов? Через что пришлось пройти их автору? И что о нем и его героях нам вряд ли расскажут популярные экранизации?

«Доители изнуренных жаб»

Шел 1926 год. Восемнадцатилетний Алексей Еремеев, скрывшийся под псевдонимом Леонид Пантелеев, с соавтором Гришей Белых, только что закончившие повесть«Республика ШКИД», робко поднимались на пятый этаж ленинградского Госиздата. И вдруг из глубины длинного издательского коридора навстречу им бодро вышли на четвереньках два взрослых дяди. Ошарашенные дебютанты прижались к стене, пропуская странную пару, но четвероногие, изображавшие, как потом выяснилось, верблюдов, остановились и поинтересовались, кого они ищут.

— Маршака… Олейникова… Шварца...

— Очень приятно… Олейников! — представился один.

— Шварц! — протянул руку другой.

Евгению Шварцу было тогда двадцать девять лет. И кому бы пришло в голову, что за его плечами не только театральные подмостки и первые литературные опыты, но и два курса юрфака Московского университета, солдатчина Первой мировой, военное училище, производство в прапорщики, участие в корниловском «Ледяном походе», от которого после тяжелой контузии у него на всю жизнь остался сильнейший тремор рук. А после госпиталя и Ростовского университета — мобилизация в Красную армию и зачисление актером в политотдел.

Что это вообще было за удивительное поколение, на фоне которого даже Хлебников не выглядел сумасшедшим?

«Однажды я прочел афишу футуристов. Вечер должен был состояться на Дмитровке. В афише запомнились слова: “Доители изнуренных жаб”. Я купил билет…» — записал Шварц в дневнике.

Пройдя сквозь мясорубку двух войн — мировой и Гражданской, — заброшенный волнами революционного шторма на провинциальные ростовские подмостки, женившийся по страстной любви на актрисе, которой предстояло стать прообразом Мачехи в его бессмертной «Золушке» (второй жене он посвятит «Обыкновенное чудо»), Шварц перебрался в Петроград по личному приглашению Николая Гумилева. А приехав, тут же перезнакомился с «Серапионовыми братьями» — молодыми поэтами и прозаиками, объединившимися под руководством Замятина, Шкловского, Чуковского, Гумилева и Эйхенбаума. Название это они позаимствовали у немецкого романтика Гофмана. И когда их спрашивали: «С кем вы, Серапионовы братья? С коммунистами или против коммунистов?» — отвечали, ссылаясь на первоисточник: «Мы с пустынником Серапионом». А Зощенко так прямо и говорил: «Я не коммунист, не монархист, не эсэр, а просто русский».

А потом, познакомившись с Олейниковым, Шварц подружился еще и с обэриутами (ОБЭРИУ — Объединение реального искусства. — Прим. ред.) — Хармсом, Заболоцким, Левиным, Введенским. У этих царили гротеск, алогизм и поэтика абсурда. А поскольку печататься в таких «идеологически чуждых» формах в Советской России было невозможно, все они плавно перекочевали в нишу детской литературы. Впрочем, ни от сумы, ни от тюрьмы это их не уберегло.

Обэриутская традиция абсолютно исключала семейные ценности, традиции, мораль. Все чувствовали, что живут во времена, когда нормальные человеческие связи на глазах рвутся, человечность бесповоротно скомпрометирована и вокруг не люди, а сверхчеловеки.

Шварц на этом фоне был вызывающе нормален, и его сказки возвращали к той самой человечности, которая в то время стала почти неприличной.

Ему никогда не мешали люди

Работал Шварц очень много, буквально с утра до ночи. Но это никогда не было у него «каторжной работой». Самое удивительное — ему никогда не мешали люди. Услышав за дверью чужие голоса, он легко поднимался и выходил на кухню. И непременно вступал в разговор — шутил, обсуждал хозяйственные дела, а потом как ни в чем не бывало продолжал работу. Со стороны он казался очень милым, ярким, веселым, легким и даже легкомысленным человеком.

Был ли он добрым? Несомненно. Но мог и сердиться, и невзлюбить, и даже возненавидеть. Хотя умел и сдерживать себя, а когда нужно, и заставить себя простить обиду. Короче, человек он был сложный. В молодости они с Николаем Олейниковым были буквально неразлучны. А спустя много лет в своих дневниках-мемуарах Шварц называл его «мой лучший друг и закадычный враг». Но когда в 1938-м от него требовали покаяться в том, что он вместе с «разоблаченным вредителем» Олейниковым сочинил «вражеский» сценарий про девочку Леночку, он встал и неожиданно закричал, что не будет каяться, что он не совершал никакого вредительства, и Олейников его не совершал, и никакой Олейников не враг. И так кричал, что от него отстали.

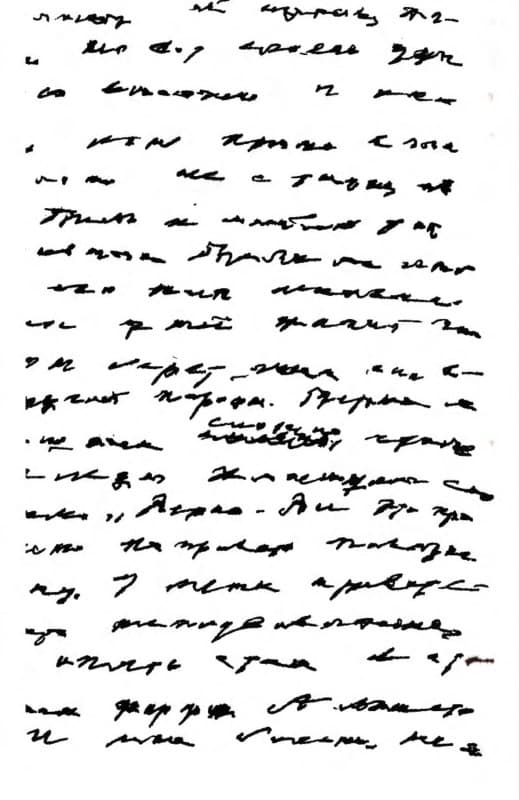

Тремор у Шварца был чудовищный — через две недели он сам не понимал того, что написал. И чем дальше, тем ужаснее становились его каракули. Руки у него не дрожали, а прыгали: чтобы расписаться в бухгалтерской ведомости, он должен был правую руку придерживать левой, а рюмку брал со стола двумя руками.И вот этим своим чудовищным почерком он дал себе слово писать в день хотя бы одну страницу прозы. И слово это сдержал.

А в 1941-м с этими дрожащими руками пошел записываться в ленинградское ополчение. Ему говорили: «Но вы же не сможете держать винтовку, вы с таким тремором будете по своим стрелять». А он кричал: «Вы не имеете права! В армии нужны не только стрелки». И ведь дошел до медкомиссии — только там его окончательно забраковали.

«Пишу все, кроме доносов»

То, что он будет писателем, Шварц знал уже в 8 лет — брал листы бумаги и покрывал их волнистыми линиями.

«Жил я сложно, а говорил и писал просто, даже (…) глупо, — вспоминал он. — Раздражал учителей. А из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня “ничего не выйдет”. И мама в азарте выговоров, точнее споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, несколько раз говаривала: “Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством”».

При этом он очень долго считал себя несостоявшимся писателем. Начинал со стихов, писал рассказы и пьесы для детей. И все вроде получалось. Но полного удовлетворения не было. «Двадцать пять лет пишу для театра, а косноязычен, как последний юродивый на паперти», — жаловался Шварц друзьям.

Рассказчиком, импровизатором он был отличным, а вот «свой слог» искал мучительно. «Помню, он читал мне первые главы повести, о которой при всей моей любви и уважении к автору я не мог сказать ни одного доброго слова, — рассказывал Пантелеев. — Это было что-то холодное, вымученное, безжизненное, нечто вне времени и пространства». Он и сам понимал, что это очень плохо, но критику, даже самую деликатную, воспринимал болезненно, сердился, огорчался, терял чувство юмора. А уж несправедливая критика буквально укладывала его в постель. Хотя сам себя словом «писатель» он никогда не называл.

«Сказать о себе: “я драматург” — я могу. Это профессия. А сказать: “я писатель” — стыдно, все равно что сказать: “я красавец”», — говорил он.

Зато Шварц смело мог называть себя сказочником.

Со словом «сказка» у каждого взрослого связано представление о чем-то безвозвратно потерянном. Мы помним наши детские впечатления, но, когда много лет спустя, умудренные жизненным опытом, образованные, со сформировавшимся мировоззрением, снова пытаемся проникнуть в этот чудесный мир, вход в него оказывается закрыт.

И вот нашелся-таки волшебник, который знал туда тайные тропы.

Впрочем, Шварц писал не только сказки и рассказы, не только пьесы и сценарии, но и буквально все, о чем его просили: и обозрения для Аркадия Райкина, и подписи под журнальными картинками, и куплеты, и стихи, и статьи, и цирковые репризы, и балетные либретто, и так называемые внутренние рецензии. «Пишу все, кроме доносов», — шутил он.

Рыцарь Печального Образа

Были у него и откровенные памфлеты, такие как «Голый король». Но это скорее исключение. Шварц не борец с системой, не диссидент. Он — рыцарь. Не случайно одной из последней его сказок стал сценарий фильма «Дон Кихот» режиссера Козинцева, вышедший на экраны за год до смерти Шварца.

Его герой, сражаясь с ветряной мельницей, кричит: «А я говорю тебе, что верую в людей! Не обманут меня маски, что напялил ты на их добрые лица! И я верую, верую в рыцарское благородство! А тебе, злодею, не поверю, сколько бы ты ни вертел меня — я вижу, вижу! Победит любовь, верность, милосердие… Ага, заскрипел! Ты скрипишь от злости, а я смеюсь над тобой!»

Да, Шварц умел хлестко и очень узнаваемо изобразить окружающую реальность — за это его пьесы запрещали, а фильмы, снятые по его сценариям, клали на полку. Но не это главное. У Шварца Добро всегда выше Зла, и это дает надежду. Пусть не здесь, не в этой реальности, оно непременно победит. А пока — что ж, остается мужество видеть правду и не отчаиваться, как Дон Кихот:

Карраско. Сеньор, вы все грустите. Жизнь сама по себе — счастье! Живите для себя, сеньор!

Дон-Кихот. Бакалавр! Ваше благоразумие — убийственней моего безумия.

На нашу беду, нам зачастую приходится продираться к Шварцу сквозь множество режиссерских интерпретаций, иногда — особенно в экранизациях «шестидесятников» — уводящих далеко от оригинала. И дело вовсе не в том, что экранизации плохи — они прекрасны, они полны гениальных находок и актерских шедевров. Но в них лирический герой Шварца прочитан как интеллигент, противостоящий пошлой, а зачастую и страшной реальности. А Шварц — не об этом. Он постоянно выходит за рамки этой реальности. У него нужно читать текст, чтобы понять, насколько он по сути христианский.

«Я соучастник, а не свидетель и не судья»

Считается, что у Шварца две главные «трилогии»: «Голый король», «Клад» и «Снежная королева», написанныев 1930-е, и «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо».

В 1940 году он написал пьесу о том, как человек и его тень поменялись местами (ее запретили сразу после премьеры).

Молодой ученый Христиан-Теодор приезжает в маленькую южную страну — изучать ее историю. Он останавливается в той же гостинице и даже в том же номере, который когда-то занимал его друг Ганс Христиан Андерсен. И не подозревая, что поставит на кон свою жизнь, начинает разыгрывать печальную сказку о том, как в сытую разложившуюся местную «элиту» проникает наглый новичок — Тень, сбежавшая от Ученого. «Элита» пытается использовать его в своих целях, но выскочка оказывается более искусным манипулятором, способным стать единовластным диктатором и взять в жены безвольную, разочарованную во всём принцессу.

«Тень», наверное, одна из самых мрачных сказок Шварца, в которой цинизм, сытость и равнодушие разлагают души даже не окончательно испорченных людей, таких как Доктор и Юлия Джули— они вполне искренне рады бы помочь Ученому, но… А как же положение, привилегии? А вдруг Ученый проиграет?

Но, казня своего хозяина, Тень сама лишается головы.

В январе 1943-го Шварц написал в дневнике: «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные. Лгали в бреду. Лгали самим себе. Видел самое страшное — как люди научились забывать... Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни. Но душа — искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь — вот в чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель в том Суде, который всё же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, а не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть, как же я смею кричать теперь? И всё, что он мог рассказать, погибнет. Неужели всё, что я могу рассказать — погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями и не буду судить, и не буду свидетельствовать за или против, а вспоминать и, сдерживая трепет и страх, — говорить».

И в 1944 году он написал пьесу «Дракон». И задумал «Обыкновенное чудо», которое писал 10 лет.

«У каждого общества свои драконы»

В «Драконе» некий странствующий рыцарь по имени Ланцелот приходит в город, которым правит Дракон, жестокий тиран и убийца, который, помимо прочих преступлений, каждый год еще и требует себе в жертву девушку. На этот раз выбор падает на Эльзу, дочь архивариуса Шарлеманя. Зритель ждет, что, терзаясь мукой ожидания, отец в отчаянии будет ломать руки. Ничуть не бывало! Он спокоен, потому что «так надо», потому что ничего изменить нельзя.

Рыцарь вызывает Дракона на бой и ожидает поддержки от горожан. Но городские власти никакой поддержки ему не оказывают и даже стараются героя погубить. И тогда ему на помощь приходят всякие «диссиденты и маргиналы», снабжающие его и шапкой-невидимкой, и ковром-самолетом, и прочим волшебным оружием. Но после боя Дракон погибает, израненный рыцарь куда-то исчезает, а властителем остается Бургомистр, и тиранические порядки в городе нисколько не меняются.

В христианской культуре Дракон — это традиционный образ Князя Тьмы. И истинная битва с ним идет в душах людей. Но души жителей города полностью подчинены Дракону.

Ланцелот: И все-таки они люди.

Дракон: Это снаружи.

Ланцелот: Нет.

Дракон: Если бы ты увидел их души — ох, задрожал бы.

Ланцелот: Нет.

Дракон: Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за калек. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. <…> Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души.

Режиссер Марк Захаров, экранизировавший «Дракона» в 1980-х, считал, что «на драматурга снизошло какое-то особое вдохновение. Он в своей пьесе прикоснулся чуть ли не ко всем нашим (и не только нашим) болячкам и химерам. А в образе и судьбе бургомистра спрогнозировал все, что с нами будет… Когда долго живешь под драконом, меняется химия мозга, люди зомбированы на много лет вперед. А если посмотреть шире, то дракон — это не только тоталитаризм. У каждого общества есть свои драконы. И в сегодняшнем столкновении цивилизаций их тоже нетрудно найти и вычленить в каждой из сторон».

«Бывают сказки, которые кончаются плохо»

Оказалось, выбранные Шварцем темы, по существу — вечные.Он сумел превратить классическую сказку в ироничную притчу.

В «Обыкновенном чуде» Волшебник решил потешить свою жену-музу и «пошалить». При этом к занятию этому он относится вполне серьезно: «Душа просит чего-то эдакого — не пустяков, не развлечений» — и придумывает историю о том, как превращенный им некогда из медведя в юношу герой влюбляет в себя прекрасную принцессу, та его целует, и он снова становится медведем. Крики, музыка, фейерверки, занавес… Такое вот веселенькое шоу. Но получается нечто совсем другое.

Во всех лучших шварцевских пьесах сказочный хэппи-энд, кажется, вот-вот наступит… но не наступает, и приходит отчаяние. И только потом все заканчивается вроде бы хорошо…

К примеру, в «Обыкновенном чуде» вроде бы все идет к благополучной развязке — все получилось, принц догнал принцессу в гостинице, которую предусмотрительный Волшебник завалил снегом. Вот сейчас они поцелуются и… Но он ее не целует. И Волшебник говорит: «А бывают сказки, которые кончаются плохо. А ничего не поделаешь, а я ничего сделать не могу. Принцесса сейчас умрет. Дайте ей со всеми попрощаться». Иными словами, вас учили, что все будет хорошо? Нет, все будет плохо, как в жизни. И даже бессмертному Волшебнику предстоит пережить любимую жену и затосковать навеки.

А дальше — третий акт, короткий, который все знакомые Шварца ругали, а он в дневнике писал: «Я знаю, что третий акт такой, какой надо. И он будет только такой. И ничего я не буду в нем править». Это его ноу-хау, ведь сказка обязана закончиться хорошо. Но после только что пережитого отчаяния счастливый конец получается какой-то… не абсолютный. Ну ладно еще министра-администратора превращают в крысу, но король-то, он хоть и дурак, и пошляк, но дочку-то искренне любит, а его в высший момент ее счастья превращаютв облачко. И принцесса этого даже не замечает. И никто не замечает. Все празднуют.

А в финале «Дракона» музыкальных дел мастер говорит: «Я в своей камере вылепил скрипку из черного хлеба и сплел из паутины струны. Невесело играет моя скрипка и тихо, но вы сами в этом виноваты. Идите под нашу музыку туда, откуда нет возврата». Ужас в том, что из заключения нельзя вернуться.

А «Тень»? Волшебная освобождающая формула: «Тень, знай свое место!» — работает только десять минут. А потом все возвращается на круги своя. И мало того, что Ученый со своей возлюбленной уходят из города, он, лишившись Тени, фактически лишается своего творческого начала, ведь «сны и тени — в двоюродном родстве», а значит, тени имеют непосредственное отношение к миру фантазий, миру творчества. Выходит, без Тени Ученый бездарен. Он не в силах победить город, и он из него просто уходит. Потому что оставаться в нем бессмысленно.

Почему в сказках Шварца нет ликующего апофеоза? А как иначе? Лозунгом времени, в которое ему довелось жить, стали слова «Марша авиаторов»: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И его поколение в полной мере познало, что за страшная сказочка в результате получилась.

Во всем виноват Дракон

Мы и сейчас в большинстве своем живем словно между вторым и третьим актами шварцевской сказки. Любой. С предощущением скорого финала, когда Ланцелот восторжествует… «И все мы будем счастливы, очень счастливы наконец», да?

Но в мире шварцевских сказок убить Дракона — это значит уничтожить город, ведь город не может жить без Дракона. И лучший способ избавится от других драконов — завести своего. Он полезный, удобный (воду в озере вскипятил и весь город пил кипяченую воду). А главное, при Драконе мы ни в чем никогда не виноваты — во всем виноват Дракон.

Но у Шварца все глубже. У него Дракон — это тот порабощающий грех, который живет внутри нас. И пока мы его в себе не увидим и не поборем, сказка не может кончиться хорошо, предупреждает он.

Да, всё действительно никогда не будет хорошо. И надо научиться как-то жить с этой невозможностью построить абсолютное счастье на этой грешной земле. Принцесса умрет. И Ланцелот, победив Дракона, умирает. И все счастливые браки в сказках Шварца — тоже дверь в никуда, потому что Принцессе скорее всего рано или поздно надоест жить со Свинопасом. А уж Ученому-то с простушкой Аннунциатой… Или Принцессе с Медведем (он же иногда все-таки превращается в зверя)… Или Ланцелоту с Эльзой…

То есть всё, конечно, хорошо, но со всеми нами случилось нечто такое, после чего хорошо уже никогда не будет. Волшебник может, конечно, приделать цыплятам усы и соорудить гирлянды из живых котов, может даже превратить медведя в человека. Но превратить человека в Человека он не может.

И все-таки сказки Шварца проникнуты тем оптимистическим пессимизмом, о котором писал философ Константин Леонтьев — так он называл христианское учение о неизбежности в этой жизни бед, страданий и горя и неизбежности трагического конца мировой истории. Но парадоксальным образом именно эти беды и страдания могут послужить духовному очищению. Сказано же: многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян 14:22). А последняя книга Нового Завета, Апокалипсис, заканчивается видением сходящего свыше Небесного Иерусалима, нового Неба и новой Земли, когда и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Апок 21:4).

«Глядите! Чудо! Он остался человеком!»

И тут вроде бы самое время спросить: а был ли Шварц верующим христианином. Конечно, был, и «Фома» подробно рассказывал об этом в статье, которую очень рекомендуем вам прочесть. Сын крещеного еврея и русской, он в детстве был крещен, ходил с бабушкой в церковь и, судя по его собственным воспоминаниям, по-видимому, пережил там однажды настоящее потрясение от Причастия.

Но жить ему довелось в такое расхристанное время, что в юности он просто не успел стать человеком церковным. Во всяком случае, в 1920 году, перед свадьбой с актрисой Гаянэ Халайджиевой, Шварц преспокойно второй раз крестился — в Армянской Апостольской Церкви. «Для матери, и особенно для ее братьев, брак дочери-армянки с евреем (...) был чем-то сверхъестественным, и потому они потребовали, чтобы Женя принял нашу веру, — вспоминала потом его первая жена. — Женя к религии был равнодушен и согласился. (...) И потом в паспорте у Шварца еще долго стояло — армянин».

Но это — поступок страстно влюбленного молодого человека, только что вырвавшегося из кровавой бани двух войн. У него еще будет время вернуться к истокам своей веры — а он всегда говорил, что верует в Бога, — в ту Православную Церковь, где когда-то в детстве так явственно ощутил присутствие Божие.

Пройдя сквозь все испытания XX века, он ушел из жизни как христианин — покаявшись и причастившись. И не случайно его последнюю исповедь принял священник Евгений Амбарцумов, сын священномученика Владимира Амбарцумова, окончившего жизнь в 1937 году на расстрельном Бутовском полигоне под Москвой. На допросе он заявил следователю: «Я считаю, что политические проблемы не являются главными проблемами ни в жизни отдельных людей, ни в жизни общества».

Вот и для Шварца, подводившего в своем дневнике итоги своей жизни, главным было совсем другое:

«Я никого не предал, не клеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это значок второй степени и только. Это не подвиг. <…> Бывали у меня годы… когда несчастья преследовали меня. Бывали легкие — и только. Настоящее счастье, со всем его безумием и горечью, давалось редко. Один раз, если говорить строго. <…> Дал ли я кому-нибудь счастье? Пойди разберись за той границей человеческой жизни, где слов нет, одни волны ходят. <…> И вот я считаю и пересчитываю — и не знаю, какой итог».

А за несколько дней до смерти Шварц попросил карандаш и бумагу, чтобы написать… о простой белой бабочке. Нет, он не бредил, его мучила мысль, что он умрет, так и не найдя слов, чтобы передать полет... Бабочки? Или, может, души?