Что общего у планет Солнечной системы и слова «прелесть»? О, нет, мы тут вовсе не хотим сказать, что планеты – это своего рода небесные прелестницы. Дело лишь в том, что само слово «планета», пришедшее из древнегреческого языка, было образовано от слова, которое позже в святоотеческой традиции стали использовать для обозначения духовной прелести. Впрочем, обо всем по порядку.

Сегодня в обыденной речи словом «прелесть» (не без оттенка жеманства, может быть) обозначается что-то весьма привлекательное и изящное. Однако в святоотеческом учении под прелестью имеется в виду одна из главных духовных опасностей или бед. И касается она как обычных людей, так и подвижников, совершающих аскетические подвиги (причем, последних – особенно). Как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, «…прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения… Все мы – в прелести». Причем, «…величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести».

Прелесть – это зачарованность собой и своими якобы особыми духовными способностями. Прелесть может, например, выражаться в стремлении к благодатным ощущениям при молитве, в мечтательности и воображении священных картин, видении и встречах с ангелами, к которым отцы Церкви настоятельно советовали относиться крайне осторожно и не доверять им.

Как говорил Игнатий Брянчанинов, «самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из Священного Писания, в сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения, – этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя. Очевидно, что все, сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы, извращенной падением природы, не существует на самом деле, – есть вымысел и ложь, столько свойственные, столько возлюбленные падшему ангелу».

Прелесть может выражаться в излишней душевной ревности, когда кто-то поучает других в том, что им может быть полезно для их спасения. Снаружи это может выглядеть очень благочестивым, ревностью по Богу и Церкви, но изнутри оно опять-таки исполнено самомнения и гордости. Снова процитируем Игнатий Брянчанинова. Прелестная ревность «заключается в более или менее жестком осуждении и обличении ближних в их нравственных погрешностях и в погрешностях против церковного благочиния и чиноположения. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым Отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, – не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по велению Божию, по обязанности своей, по внушению Святаго Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Кто же решится самопроизвольно обличать брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает и доказывает, что он счел себя благоразумнее и добродетельнее обличаемого им, что он действует по увлечению страсти и по обольщению демонскими помыслами».

Как сказал Исаак Сирин, истинная Божественная ревность будет побуждать не к осуждению ближних, а к молчанию и смирению перед ними, к любви к ним, к милованию их, к соболезнованию о них. «Божественная ревность есть огнь, но не разгорячающий крови».

Попросту говоря, прелесть заключается во мнении, что ты лучше, чем другие люди. Поэтому она и угрожает всем, не только подвижникам и аскетам. Ее главный источник – гордость. Прелестные ощущения льстят человеческому самомнению и тщеславию, прельщают человека. Ведь при желании всегда найдутся веские причины считать себя правым, умным и добрым. Однако, как говорил Феофан Затворник, «сам дрянь дрянью, а все твердит: “Несмь якоже прочии человецы”».

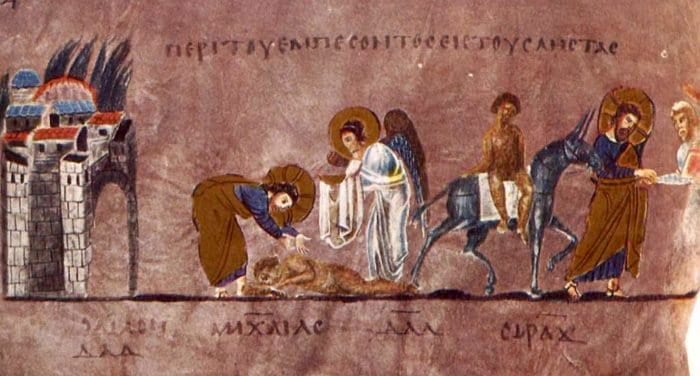

Особенно впадение в прелесть угрожает тем, кто действительно совершил добрые дела и поэтому вроде бы даже и имеет формальные основания считать себя лучше других. Парадоксальным образом христианскому идеалу более соответствует кающийся грешник, чем тот, кто не совершает видимых грехов и поэтому уверен в своей праведности. Иллюстрирует эту мысль известная евангельская притча о мытаре и фарисее, находящимся в прелести. Последний благодарил Бога за то, что он лучше, чем стоящий рядом мытарь. «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18. 11–14).

В русском языке слово «прелесть» заимствовано из старославянского языка, в котором к слову льсть прибавилась приставка пре-. Первичное значение этого слова – обман, совращение с помощью лести.

В древнегреческом же языке слово «прелесть» это ἡ πλάνη (planē), что переводится как «блуждание», «странствование», «заблуждение», «ошибка», «шаткость», «обман». Однокоренной глагол πλᾰνάω (planaō) также означает «блуждать», «скитаться», «вводить в заблуждение».

Если исходить из исходного смысла древнегреческого слова «прелесть», то состояние прелести – следствие незнания и непонимания самого себя, своей греховности и падшести. Человек блуждает в разных мечтаниях, которые льстят его тщеславию и самомнению. Примечательно краткое определение прелести, которое дал тот же Игнатий Брянчанинов: «Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину».

И поэтому, также как главным источником прелести является гордость, главным средством борьбы с ней является покаяние и смирение. «Святые Отцы Восточной Церкви, особливо пустынножители, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Покаяние обымало всю жизнь их, всю деятельность их: оно было последствием зрения греха своего».

В отличие от прельщенных, все святые признавали себя недостойными Бога грешниками, чем и явили свое смирение. Их гораздо больше заботили собственные недостатки и состояние своей души, чем промахи и погрешности ближних, которые по достижении смирения представляются святым чем-то маловажным и незначительным, уже искупленными Богом.

Ну а что касается планет, с которых мы начали, то Марс, Венеру, Юпитер и другие планеты прозвали в античности блуждающими звездами (πλανήτης ἀστήρ) потому, что в отличие от далекой сферы неподвижных звезд, они описывали в небе загадочные траектории, вычислить и определить которые древним астрономам стоило очень больших усилий.