Отправляя учеников проповедовать и исцелять больных, Христос наставлял их: Даром получили, даром давайте (Мф 10:8). Но сейчас нередко можно увидеть, как прихожане вручают священникам конверты с деньгами в знак благодарности — то за крещение, то за отпевание, то за освящение машины... И священники не отказываются. Они нарушают заповедь Христа?

Эти вопросы, столь часто звучащие в наши дни, были немыслимы в ранней Церкви. И в «апостольский век» (несколько десятилетий после Вознесения Господа Иисуса Христа, пока были живы Его ученики), и в последующие полтора столетия, когда Церковь была гонимой и за принадлежность к ней казнили, христиане мыслили себя как единое целое. Именно так смотрел на Церковь апостол Павел, когда называл всех верующих во Христа единым организмом: вы — тело Христово, а порознь — члены (1 Кор 12:27). А люди, которых сегодня беспокоят вопросы о финансовых взаиморасчетах в храме, исходят (возможно, сами того не сознавая) из совершенно других представлений. Они видят себя кем угодно: менеджерами, госслужащими, рекламными агентами, ответственными родителями, любящими дочерями и сыновьями, заботливыми бабушками и дедушками, но в любом случае не теми, кто, собственно, и составляет Церковь. Церковь ограничивается для них пределами храма и церковными структурами, в которые входят епископы, священники и приходские сотрудники. Такие люди приходят в храм, чтобы «прикоснуться к чему-то святому» или вообще — «чтобы у меня все было хорошо» — и потом возвращаются к «обычной» жизни. При этом они почему-то уверены, что «в церкви» (которую обычно пишут с маленькой буквы «ц») все должно быть бесплатно.

Оказывает ли Церковь платные услуги?

Церковь не оказывает никаких услуг — ни платных, ни бесплатных. Храм Божий вообще не имеет отношения к сфере услуг; это место служения Богу и друг другу, место, где человек встречается с Господом и освящается Божией благодатью. Благодать — «благой дар» — спасительное воздействие Бога на человека, которое невозможно ни продать, ни купить, ни вообще оценить по каким бы то ни было человеческим меркам. Как пишет апостол Павел: благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар (Еф 2:8).

Поэтому никакой «таксы» за то, что совершается в Церкви, нет и быть не может. Сам Христос раз и навсегда запретил Своим ученикам — а значит, и их преемникам, епископам и священникам — что-либо требовать от людей за раздачу тех благодатных даров, которые самим ученикам достались в таинстве Священства через возложение рук и молитву епископа. Даром получили, даром давайте (Мф 10:8) — только так и никак иначе. И когда волхв Симон предложил апостолам Петру и Иоанну денег за то, чтобы те возложили руки и на него, то услышал от Петра гневную отповедь: Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги (Деян 8:20). С тех пор симония — продажа священных должностей за деньги — считается в Церкви одним из самых серьезных грехов.

Говорить об оказании в Церкви каких-либо услуг вообще весьма опасно: это прямой путь к духовной катастрофе, опасная подмена духовной жизни и веры чисто человеческими отношениями, построенными по принципу «ты — мне, я — тебе». Что бы ни делал священник — совершал богослужение, крестил, проповедовал, отпевал усопшего, освящал квартиру, — всё это так или иначе связано с раздачей людям тех благодатных даров, которые он получил от Духа Святого. А эти дары никак не могут быть предметом торговли.

Значит, Церковь вообще должна обходиться без денег?

Нет, это неверный вывод. Уже у собранной Господом Иисусом Христом апостольской общины имелись средства — это видно из Евангелия.

Господь никогда не брал с людей никакой платы — ни за беседы, ни за исцеления, ни за хлеб, который Он чудесным образом умножал и раздавал Своим голодным слушателям, оказавшимся вдали от дома (см. Мф 14:13–21, Мф 15:32–39 и др.). Все Он делал абсолютно бескорыстно и ученикам заповедовал поступать так же.

Одновременно, посылая учеников проповедовать Евангелие по городам и деревням, Иисус Христос учил их останавливаться там, куда их пригласят, и пользоваться гостеприимством хозяев, ибо трудящийся достоин пропитания (Мф 10:10).

О том, на какие деньги жили Спаситель и Его ученики, пишет апостол Иоанн Богослов, когда упоминает, что предатель Иуда, пока находился среди апостолов, имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали (Ин 12:6). Это был ящик для пожертвований, в который люди, приходившие послушать Христа или попросить Его о помощи, могли потом бросить монету. На эти деньги апостолы покупали хлеб, этими деньгами сами делились с нищими. Не просто так ведь у Иуды, увидевшего, как женщина возливает на ноги Христа драгоценное мироМиро — драгоценное благовоние, которым было принято умащать тела усопших, вырвалось восклицание: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим! (Ин 12:5).

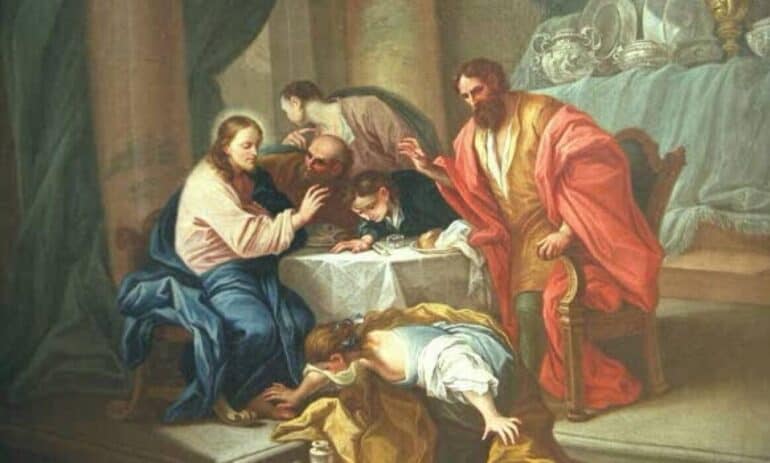

Среди людей, обращавшихся ко Христу или просивших Его о помощи, были как бедные, так и состоятельные люди. Можно вспомнить и начальников Иудейских Иосифа Аримафейского и Никодима, приходивших побеседовать со Христом, а после Его Распятия снявших Его тело с Креста и положивших в пещере (Ин 3:1–21; Ин 7:50–52; Ин 19:38–42). И фарисея Симона, пригласившего Христа с учениками к себе в дом на трапезу (Лк 7:36–50). И Закхея, начальника мытарей в городе Иерихон (Лк 19:1–10). И начальника синагоги Иаира, чью дочь воскресил Спаситель (Мк 5:22–24, 35–43). И тех женщин, что ходили за Христом и Его учениками, служа Ему имением своим (Лк 8:1–3). Это были богатые иудейки, которые жертвовали часть своих сбережений на нужды апостольской общины, объяснял блаженный Феофилакт БолгарскийИзвестный византийский писатель и богослов, толкователь Священного Писания. Жил во второй половине XI века — начале XII века.

Эти и многие другие люди желали внести свою лепту в дело спасительного благовествования миру, хотели оградить Господа и Его учеников от забот, связанных с поиском средств. Упомянутая выше формула — трудящийся достоин пропитания — стала своего рода экономической основой существования первоначальной апостольской общины.

Так же и в Церкви, выросшей из апостольской общины, нет ни «услуг», ни «тарифов». А есть — личная жертва христианина.

То есть Церковь всегда жила на пожертвования?

Да, пожертвования всегда были основным источником средств, благодаря которому земная Церковь существовала и совершала свое дело спасения людей. Этот принцип был сформирован в раннехристианской Церкви и получил свое окончательное оформление в последующие века церковной истории.

Еще апостол Павел, обходя с проповедью Малую Азию, регулярно собирал среди тамошних христиан средства для помощи Иерусалимской Церкви. Его послания наполнены призывами помогать терпящим нужду Церквям, и он даже ввел правило, как организовывать пожертвования: При сборе же для святыхСвятыми в первые десятилетия существования Церкви называли друг друга сами христиане. Подразумевалась не столько действительная святость их жизни (хотя часто это были люди святой жизни), сколько их принадлежность к святой Христовой Церкви. — Прим. ред. поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим (1 Кор 16:1–3).

Книга Деяния святых апостолов рисует вдохновляющую картину ранней Церкви: это было множество уверовавших во Христа, у которых было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее. <…> Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду (Деян 4:32, 34–35). Все были друг другу как братья, каждый служил другим, как умел, и все вместе заботились о слабейших — вдовицах, больных и т. д.

С тех пор в жизни Церкви ничего принципиально не изменилось. Может быть, сегодня меньше ощущается тот поразительный дух братства, который существовал в Иерусалимской общине. Но забота Церкви о нищих, больных, бездомных, людях в тяжелых жизненных обстоятельствах и сегодня невероятно широка и по своему социальному эффекту сравнима с результатами работы государственных служб.

Это оказывается возможным благодаря пожертвованиям рядовых членов Церкви.

Пожертвование или плата за услугу — какая разница, если смысл один?

Нет, смысл разный. Если вы придете в магазин за телевизором и скажете, что у вас нет денег, вам его не продадут. Может быть, вы его и заберете домой, но только вместе с кредитом, который потом придется возвращать в двойном размере.

Если вы привезете машину в мастерскую, но у вас не окажется нужной для ремонта суммы, механик не станет с вами даже разговаривать.

А в Церкви вам не откажут в любом случае. Да, здесь принято жертвовать на храм, но если у человека нет денег, он всегда получит то, ради чего пришел, даром. На то оно и пожертвование, что всегда — добровольное и не одномоментное.

Люди жертвуют Церкви не только деньги. Кто-то приносит продукты к общему чаепитию после службы. Кто-то — лампадное масло. Кто-то бесплатно занимается с детьми в воскресной школе. Кто-то убирает снег вокруг храма…

Но пожертвовать можно и деньги. Во-первых, это проще, чем пойти и самому купить то, что требуется приходу (к примеру, оклады для новых икон или уголь для разжигания кадила). Во-вторых, приход и сам нуждается в деньгах, чтобы приобретать свечи, просфоры, платить за электричество, обеспечивать жизнь священников и их семей, оплачивать труд различных приходских работников.

В Древней Церкви все, что требовалось для совершения богослужения — хлеб, вино, масло, свечи, — приносили с собой в храм сами христиане, в ту пору весьма немногочисленные. Таким образом они участвовали в службе и обеспечении жизни общины непосредственно. Не случайно главное богослужение христиан называется литургия, по-гречески — «общее дело» (λειτουργία).

Сегодня, когда прихожан в храмах часто десятки и даже сотни, людям приходится это делать иначе. Миряне жертвуют деньги — а служители храма сами приобретут и приготовят все необходимое для совершения службы (и не только). Изменилась форма пожертвования, но не сама суть.

Но разве хорошо, что храмы выставляют цены за свечи, записки, а иногда и за требы — крещение, венчание и т. д.?

Что касается свечей — это не что иное, как традиционная форма пожертвования на храм. Чтобы помолиться или поучаствовать в богослужении, ставить свечку совершенно не обязательно, Бог и так принимает наше обращение к Нему. Свечи заведены в храме как раз для того, чтобы желающие могли внести свою лепту в жизнь общины, чем-то помочь приходу — купить для храма свечу. Это во-первых.

Во-вторых, выставляют, как правило, не цены, а ориентировочные суммы пожертвований. И речь вовсе не о «благочестивой» замене одного понятия другим. Мы уже сказали: если у человека нет денег, он может заплатить за требу или записку для поминовения своих близких меньше или вообще ничего.

И наконец, в-третьих: даже такие ориентировочные суммы пожертвований — лишь одно из возможных решений. Есть храмы (в том числе и в Москве), где нет вообще никаких «прейскурантов» и размер пожертвований остается исключительно на усмотрение человека. Но для людей, приходящих в храм, наличие табличек с примерными суммами оказывается наиболее понятным и удобным вариантом. Чисто психологически человеку проще и спокойнее, когда указан некий ориентир, мера. К сожалению, современному человеку постсоветской эпохи совершенно непонятно, что такое жертва. Он не приучен, не умеет и не может жертвовать. Ему проще и удобнее заплатить, потому что тогда он ничего никому не должен и может спокойно продолжать критиковать Церковь, ощущая себя просто сторонним наблюдателем, не участвующим ни в ее радостях, ни в бедах. Из сочувствия к современному человеку многие приходы идут на это, веря при этом, что сто рублей, с которыми он расстанется, от этого не перестанут быть пожертвованием и Всемилостивый Господь примет их как жертву Богу, а не проклянет, как деньги того самого волхва Симона, пытавшегося купить у апостолов благодать.

А как относиться к ситуациям, когда с человека все-таки требуют непосильное для него пожертвование, а иначе отказывают в исполнении просьбы?

Если требование исходит от сотрудницы свечной лавки, где обычно и принимают пожертвования, и договориться с ней не получается, то нужно обратиться к настоятелю храма. Он всегда пойдет вам навстречу, поскольку знает церковные правила, да и в конфликтных ситуациях никогда не заинтересован. Но если понимания нет и с его стороны или вы его не поняли — тогда стоит обратиться к церковному начальству. Это может быть благочинный, епархиальный или викарный архиерей, Патриарх — в зависимости от того, в чьем ведении находится данный приход. Не преувеличивая масштабов случившегося, нужно все же написать на имя священноначалия жалобу и изложить факты как есть. Стесняться в данном случае не стоит: дело тут не в вашей личной обиде, а в том, чтобы нарушение, которое допускают сотрудники храма, не превратилось в норму.

Еще проще пойти в другой приход и к другому священнику. В современной России это почти всегда возможно. Всегда были и будут бескорыстные священники, и жертвовать деньги стоит, конечно, именно им. Только такой священник сумеет понять, как употребить собранные средства во благо.

Сребролюбие — очень распространенный в современном обществе, но для священнослужителя один из самых опасных грехов, о чем будущих пастырей неоднократно предупреждают еще на семинарской скамье. Ничто так не смущает людей в священниках, как случаи проявления жадности или эпизоды роскошной жизни. Конечно, это именно отдельные эпизоды, которые возникают изредка на фоне очень скромного и часто полуголодного существования подавляющего большинства священнослужителей, обычно имеющих большие семьи. Но именно эти эпизоды бросаются в глаза. А страдают в итоге простые батюшки-бессребреники, которые чаще всего сами живут беднее своих прихожан.

Редакция «Фомы» благодарит за помощь в подготовке материала проректора Православного Свято-Тихоновского богословского института протоиерея Николая Емельянова.