Бывает, живут люди в одном городе, в одном доме и в одной квартире, а у каждого свой образ жизни, свой мир. Иногда эти миры совсем различны, даже враждебны. А где-то далеко, за тысячи километров живет человек — и сторона другая, и язык другой, а тебе он как родной.

С 6 по 15 марта в Центральном доме художника , в павильонах 14 и 15 проходит уже XVIII Международный художественный салон, в рамках которого проводится выставка художника и фотографа Валерия Близнюка. Валерий родился в Москве в 1964 году, окончил МСХШ и Московский государственный Художественный институт имени В. И. Сурикова, член Московского союза художников с 1998, с 1987 занимается фотографией, а с 1992 – иконописью.

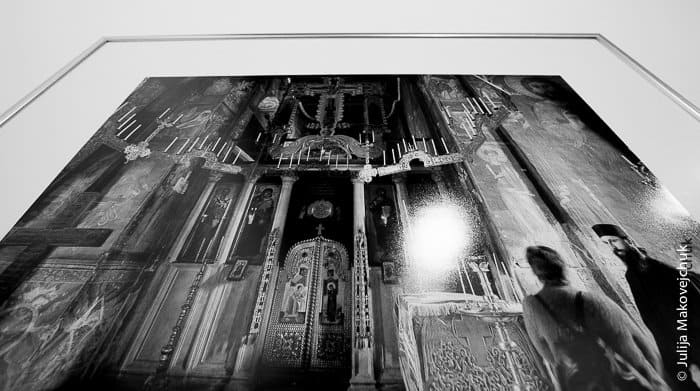

На выставке представлены работы, сделанные за несколько лет путешествий по православным святыням: Афон, Сербия, Русский Север… Более тысячи лет в этих местах живут уединенно иноки. Например, на Афоне, небольшом полуострове Эгейского моря, — двадцать православных монастырей, двенадцать скитов и иноческих поселений. Есть обители и скиты греческие, грузинские, сербские, болгарские, русские, румынские, и каждая хранит свои древние традиции, великие реликвии и святыни.

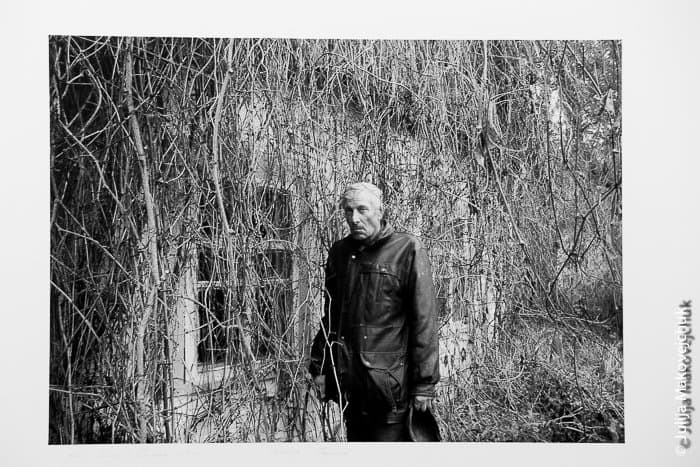

На выставке тихо, кажется, что посетителей не очень много, но идут они нескончаемой чередой, внимательно вглядываясь в образы. Сам автор с радостью приветствует всех, ему задают вопросы, не скупятся на благодарные отзывы. За каждой фотографией — удивительная история. Образы и люди оживают, погружаешься в их жизнь, их переживания, словно попадаешь внутрь остановленного фотографом времени:

— Ваша выставка называется «Образ жизни». Что за образ вы хотели донести, что это за жизнь такая?

— Я, например, просто иду куда-то, смотрю по сторонам как художник, и вдруг что-то увиденное меня останавливает. И вот я понимаю, что хотел бы это донести до людей, может быть, в виде фотографии, или нарисовать, или пересказать как-то. Это образ, который я хочу сохранить.

До недавнего времени для меня это были предметы прошлого времени. Монастыри, храмы, дикая природа — из-за них я стал фотографом. Но с годами я начал понимать, что на первый план выходят люди . Человек, его образ жизни как ценность, которую хочется запечатлеть в какой-то форме, в данном случае это фотография, благодаря этому искусству я могу поделиться этим образом с другими людьми. Здесь собраны фото тех людей, которые для меня родственны, близки.

— А что объединяет эти снимки?

— Главное — это внутреннее родство, а снято может быть все что угодно — Святая гора Афон, Архангельская область, люди и храмы, московский храм, в который я хожу, веселая семья Зайцевых. Вот люди сидят у окна, занавешенном марлей, но за этим образом — мое знакомство с Архангельской областью, со множеством людей, живущих там. В этой фотографии сконцентрировано мое отношение и моя любовь к этим людям.

Вот фотография монастыря святого Павла (один из афонских монастырей. — Прим. ред.). Эти монахи из разных стран (там есть братья из Великобритании, из Италии, из России, из Румынии...) живут одной счастливой семьей. И семья Зайцевых и семья афонских монахов — они объединены на этой выставке. У них один образ жизни.

—В чем заключается этот образ жизни, почему он для вас так важен, ценен? В чем одинаковость?

—Видимо, оттого, что я живу в таком мегаполисе, как Москва, громадном и немножко безумном, я пристально вглядываюсь в жизнь человека вне этого мегаполиса, я по нему скучаю и грущу. Живя в большом городе, мы тратим громадное количество времени на совершенно второстепенные вещи. А вне мегаполиса жизнь становится более цельной, ты выстраиваешь ее сам, сам устанавливаешь ее ритм. Часто посещая такие места, как Архангельская область, острова Белого моря, монастырь на Афоне, я все время радуюсь, что я могу там погрузиться в тот ритм жизни, который мне близок по духу, как человек, который этому сопричастен. Я все время стремлюсь туда, но вынужден возвращаться. Каждый раз, когда я работаю с этими фотографиями, выставляю или даже мельком просматриваю их, они служат мне камертоном, мне становится легче жить.

— На выставку приходят разные люди, не обязательно православные, что бы вы хотели донести до них?

—Через эту серию фотографий я хочу познакомить зрителей с иным образом жизни, чтобы они могли почувствовать, что он им сродни или наоборот чужд.

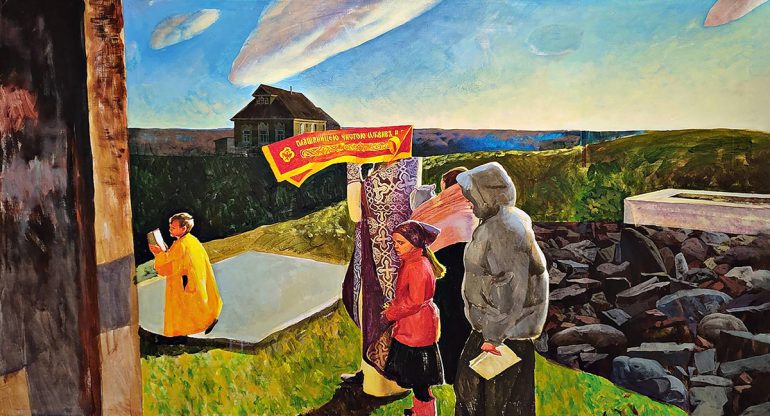

Когда я учился в Художественной школе, у нас была в седьмом классе практика в Карелии, на Онежском заливе. Там сохранилась потрясающая деревня — из прошлой жизни, жизни империи. Я жил в Советском Союзе, был пионером, комсомольцем... И вдруг я попадаю в другой мир. В этом мире дома, которым по 100, по 200 лет, окна, на них шпингалеты, а на шпингалете, как сейчас помню, написано - «Фабрика Баташева» и двухглавый орел из латуни. Иду мимо помойки, а там — выброшенные самовары, целая гора, с двуглавыми орлами на клеймах, с профилем императора Николая на медальоне! Когда я оттуда уезжал, сшил из мешковины сумки, нес этюдник, папку и четыре самовара, по два с двух сторон, они бились друг о друга — так я вернулся в Москву. И тогда я понял, что нас обманули, что люди жили совершенно иначе, чем нам внушали.

Когда я попал в Кижи, там был экспонат с табличкой «Дом бедняка» — 250 квадратных метров. А искусствовед рассказывал, как жили эти люди, как в храме молились, как они зарабатывали на жизнь. «Дом бедняка» — более антисоветской надписи я в своей жизни не встречал.

Мы живем почти в центре города, у нас мусоропровод, лифт… жизнь невероятная. А мне гораздо ближе то, как живут там, на Русском Севере, хотя у меня, по ряду обстоятельств, так жить не получается. Но там люди так живут до сих пор. И я бы не сказал, что они выживают, они нормально совершенно живут. Да, у них не хватает магазинов, дорог, больниц. Но все равно я видел много счастливых людей.

И я хочу сохранить эту жизнь хотя бы в изображениях. Раньше я рисовал, потом стал фотографировать. Фотография — это правда, это не интерпретация художника, не вариации на тему увиденного.

Вот Соловки — туда государство вкладывает сейчас огромные деньги, планируется реконструкция, реставрация, т.е. нынешний образ изменится, как он изменился на Валааме, в Дивеево. Очень хорошо, что после многих лет запустения храмы восстанавливаются, но что-то при этом теряется. А я пытаюсь успеть зафиксировать, запечатлеть.

— Вот Вы сказали, что, пользуясь красками, карандашами, художник в большей степени превносит свое «я», , в ту реальность, которую хотел бы сохранить. Но ведь это так же справедливо и для фотографа, согласитесь.

—Вы совершенно правы. Авторство фотографа можно определить точно так же, как авторство живописца, графика. Критерии оценки очень близки. Есть композиция, мысль, ради чего вся работа сделана, цвет и тон. Замысел автора четко виден в композиции или в ракурсе, в тональности или цветовой гамме. Фотография — или произведение искусства, или просто фиксация предмета, который ты видишь перед собой.

— Тогда почему Вы выбрали именно фотографию, какие средства именно фотографического художественного языка, лучше передают ваше желание сохранить мгновение, образ?

— Именно эти художественные критерии, о которых я говорил, способны помочь показать то, что было на самом деле, а не то, что я мог себе представить. Как, к примеру, я делаю в живописи или графике.

— Но вот, например, есть художник Верещагин, его картины, на самом деле же это практически фотографии, документалистика.

— Не могу согласиться, потому что он все равно конструировал образ, с помощью реалистического изображения доказывал, что это то, что мы видим перед собой.

— Да, у него масса зарисовок…

— Но ведь то же самое можно сделать и в фотографии. Я могу с помощью программ создать иллюзию реальности, из разных фотографий сделать одну. Я это к тому, что и живописец, и фотограф вправе влиять на реальность. Но для меня ценность фотографии как раз в том, что я в этот день увидел этого человека или конкретный предмет, я как-то переживал эту встречу, и это переживание я могу облечь в форму. В данном случае, в фотографию.

— То есть если бы вы это нарисовали, это была бы неправда?

— Для меня было бы менее ценно. Потому что с помощью рисунка или живописи я могу изменить что-то... И мне нужно будет доказывать: а я Верещагин, я это видел на самом деле.

Если бы это было нужно только мне лично, то мне было бы гораздо меньше нужно. А я все-таки хочу вовлечь окружающих. Я даже могу сказать, почему я стал заниматься фотографией. У меня есть брат-близнец, с которым мы росли вместе долгое время. Но что такое близнец? В моем случае это человек, который абсолютно такой же, как я. Мы одинаково воспринимаем жизнь, людей, красоту. А потом он стал священником, я стал художником, наши жизни сложились по-разному. И мне все время хотелось поделиться тем, что было увидено без него. Фотоаппарат мне в этом смысле очень сильно помог. Я потом, приезжая, ему показывал, что наснимал, мы это обсуждали. Отсюда все время этот поиск образа, который потом брату будет показан. И требование правдивости, чтобы не нужно было объяснять и рассказывать.

Но я не считаю, что изобразительное искусство из-за этого ущербно, а фотография более ценна. Мне просто интересней заниматься фотографией, потому что мне Господь дал это увидеть и зафиксировать. Я могу быть соучастником того, что мне дано. Не Творцом! Господь — Творец, а я могу в этом процессе быть участником, зафиксировав и показав людям: посмотрите, каково оно было. Когда вдруг получается, и человек вдруг точно понимает, что ты тогда пережил — это попадание.

Расскажу историю. Я работал на Соловках от лесхоза помощником лесника, должен был следить, чтобы не возникло никаких пожаров, посторонних воздействий. Анзер — совершенно необитаемый остров, выдавалось даже специальное разрешение на его посещение. И вдруг я вижу двух послушников из Псково-Печерского монастыря, иконописцев. Естественно, мы сразу познакомились. Я пошел было показывать остров, но они сказали: «Валер, это же то место, где нужно сразу упокоиться». Им было тогда по 20 с чем-то лет, а мне — 24. «Давай здесь останемся на всю жизнь, будем писать иконы...» Мы с такими мыслями стояли, смотрели на закат, солнце садится в море, тишина, штиль... Стоим с одним из них, а за нами — третий. И вдруг я слышу какой-то невероятный шелест. Поворачиваюсь — а у него на голове сидит громадный ястреб. В тот момент, когда мы повернулись, он начал взлетать. Я никогда в жизни этого не забуду. Вот стоит человек в береточке, и у него с головы взлетает ястреб Он же просто летел, увидел каких-то три столба и решил тоже посмотреть на закат солнца, на один из них опустился, потому что мы не двигались.

Я понял, что это событие очень характерно для этого места. Там такая тишина, и состояние, которое они сразу нашли: «это место наше, давай здесь останемся на всю жизнь». Через несколько лет я встретился в Псково-Печерском монастыре с тем, третьим из нас, спрашиваю: «Помнишь, к тебе на голову ястреб сел». Он говорит: «Я не помню». — «Как, ты что, я всем рассказываю...» Причем из нас троих он один и стал монахом. Мы потом так мыслили, что это вот Господь его выбрал, к нему ястреб сел на голову. Я говорю: «Я всем рассказываю историю, как ты стал монахом, как к тебе ястреб сел, а ты даже не помнишь об этом?» И только потом я понял, что он-то этого не видел! Он только почувствовал вес этой птицы, а образ ястреба, взлетающего с головы человека, освещенного закатными лучами, был показан только нам. Это для меня было, чтобы я стал фотографом.

— Была у меня как-то выставка черно-белой фотографии, ко мне подошел дяденька, говорит: «Почему же вы так не любите Божий мир, вы же православный». Я говорю: «Почему же я не люблю?» — «У него же синее небо, зеленая трава, а вы все в черно-белых тонах видите...» Отвечаю. Есть разные жанры в искусстве и разные изобразительные техники. `В том числе есть такой жанр в изобразительном искусстве — черно-белая фотография, ему уже 200 лет. Так что дело не в том, что я не люблю цвет. У меня есть цветные фотографии, здесь я их тоже демонстрирую. А в данном случае я хочу, чтобы серия была связана с фотографиями прошлого времени, хочу показать преемственность, которой уже больше 100 лет. Т.е. люди, которые представлены здесь, они вне времени, и черно-белым языком это можно выразить лучше всего.

Я думаю, что изображение черно-белое сложнее цветного, здесь меньше критериев для «нравится» —«не нравится. Цвет уже как бы отсутствует, хотя я считаю, что и это тоже цвет. Вот серия фотографий «Афон». Синее небо, ярко-зеленая трава — все это сразу уводит мысль в теплые страны, в курортные места. А черно-белые фотографии соотносятся со снимками конца XIX века, когда великие князья ездили на Афон и фотографировали его. У меня те же самые средства, те же самые возможности, я как будто с ними устанавливаю связь, продолжаю ими начатое дело. Мне это интересно. Вот, допустим, схима афонских монахов — это черный с красным, это очень интересно и красиво, сочетание только двух цветов. Но… Черно-белая фотография, она эту надвременность подчеркивает. Показывает, что это могло быть 50000 лет назад, а может быть, и через 50 лет.

Я в фотографию пришел из графики, занимался офортом в институте, литографией, и мне этот язык фотографии близок, как некая техника — печатная, тиражная графического листа.

— Каким бы вы хотели видеть главный итог вашей выставки, что бы вы хотели, чтобы люди получили от вас?

- То, что получил я и… передал. Любой художник, любой автор, я думаю, хочет поделиться тем, что у него есть. Для этого он и занимается творчеством, для этого устраиваются выставки. Я не верю, когда говорят: «я могу и без зрителя быть художником». Я сконцентрировал свое внимание, зафиксировал, что для меня самого, может быть, важно, ради моего брата. Лично для себя во многих случаях памяти было бы достаточно, хотя, в некотором смысле, фотогорафии для меня подобие дневниковых записей, фиксация пережитого.

— Вы упомянули православный образ жизни. Почему Вы выбрали именно Православие?

— Видимо, тут можно вспомнить изречение, что душа каждого человека —христианка по природе, он даже сам это может не знать.

Фото Юлии Маковейчук