Однажды к Валентину Дмитриеву — заведующему кафедрой живописи Национального института дизайна Союза дизайнеров России — пришли студенты, недовольные поставленными оценками. «Ничего не оставалось, — рассказывает художник, — как дать ребятам небольшой урок по настоящей живописи и о том, как увидеть лицо художника». Валентин Сергеевич попросил поставить работы на мольберты и взялся рассказывать студентам, анализируя опусы, кто их предки, из каких краев приехали сами ребята. Одну работу выделил: «Этот этюд, судя по живописи, написала девушка татарских кровей, да еще и левша».

Однажды к Валентину Дмитриеву — заведующему кафедрой живописи Национального института дизайна Союза дизайнеров России — пришли студенты, недовольные поставленными оценками. «Ничего не оставалось, — рассказывает художник, — как дать ребятам небольшой урок по настоящей живописи и о том, как увидеть лицо художника». Валентин Сергеевич попросил поставить работы на мольберты и взялся рассказывать студентам, анализируя опусы, кто их предки, из каких краев приехали сами ребята. Одну работу выделил: «Этот этюд, судя по живописи, написала девушка татарских кровей, да еще и левша».

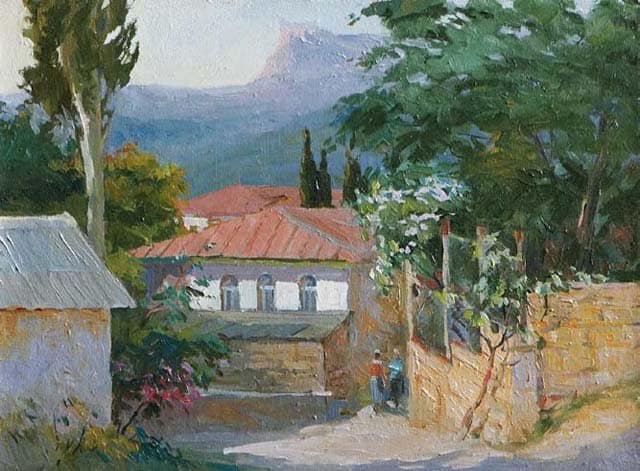

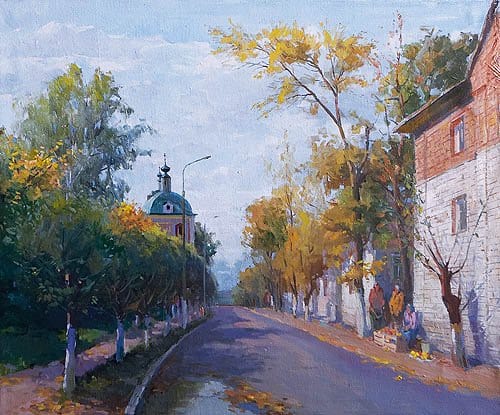

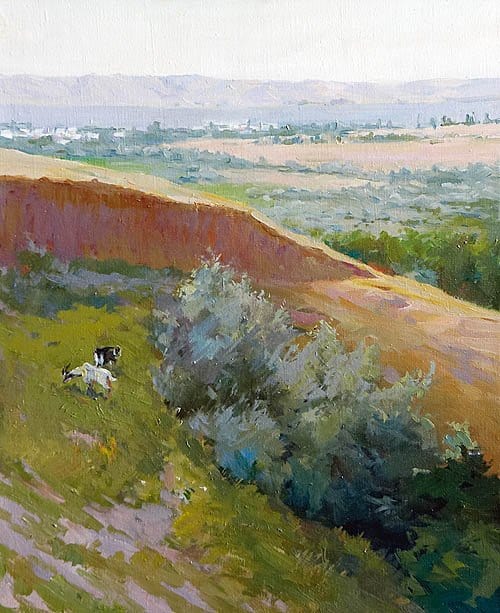

«Я много пишу на пленере и вижу колорит края: Крым весь розовато-лиловый. Средняя полоса — серебристо-серая и цвета умбры, потому как у нас вечно моросит дождь. У угро-финнов преобладают контрастные цвета — черный и белый, у них нет красного, они его боятся, — рассказывал Дмитриев. — Как-то на выставке видел потрясающую картину «Свадьба». Она написана лихо, звонко, празднично, но только белым и черным. Татары в живописи предпочитают охру и красно-коричневый, ведь перед их глазами степь с выжженной травой. Один мой студент, потомственный цыган, вечно подмосковные пейзажи пишет красным и ультрамарином. Думаете, почему так узнаваем Феофан Грек? Так ведь в его росписях читаются сильные удары белым на ликах святых. Он вырос в той среде, где в полуденный зной все бликует. Этот самый красивый момент и воспоминание детства он отразил в живописи. Эта пестрота, воздух и фиолетовая даль психологически его успокаивали, и, приехав на Русь, он здесь писал все теми же красками, без этого не мог жить»... Студенты, обескураженные и восхищенные, разошлись.Таких художников, как Валентин Дмитриев, называют колористами. За его незамысловатыми пейзажами и немногочисленными портретами скрывается удивительное понимание цвета. Он точно угадывает цветовые оттенки и нюансы переходов, чувствует игру света и понимает особенности ландшафта, природы края. Его пейзажи узнаваемы по подаче, настроению и лирике, как узнаваемы на них изображенные места. Индивидуальность художника в его палитре. Один искусствовед и друг Дмитриева назвал его «бродяга с этюдником», описав и внешность, и характер, и приверженность к работе на пленере.

Так и есть: художник приезжает в деревню, где-то под Смоленском, вешает на плечо этюдник и уходит в поля-луга писать заброшенный, полуразрушенный домик, покосившееся крыльцо, пруд или город с высоты откоса над рекой. Он проходит с этюдником города и деревни: Казань, Нижегородчину, окрестности Саратова, Крым, Кавказ, Подмосковье. Частенько за ним по пятам следуют студенты из Строгановки и института дизайна, для которых Дмитриев — учитель и авторитет. Веселый шутник, балагур ценит этот взаимовыгодный альянс не только за возможность поучить: «Ты становишься одним из них, живешь этим миром, потому понимаешь их. Рядом со студентами у меня душа отдыхает. Я наблюдаю за ними… рад, что могу им помочь. Бывает, что и бегут ко мне: „Выручай, Валентин Сергеевич, двойка грозит“. Доверяют кисточку, значит, видят и ценят во мне художника».

Окончив художественно-промышленный институт им. С. Г. Строганова, он двадцать с лишним лет занимается монументально-декоративным искусством. Его витражами оформлены многочисленные дома культуры, Дом науки и дружбы в Польше, художественный музей в Кемерово, храмы. Одними подготовительными картонами для витражей он бы застелил два футбольных поля. В 2003 году он работал над восстановлением витражей на станции метро «Новослободская» в Москве. Это был один из последних госзаказов. После перестройки витражных заказов стало совсем мало. Не строятся больше дома культуры и отдыха инженеров и тружеников села.

В творчестве Дмитриева есть что-то от писательского графоманства — с таким неистощимым энтузиазмом он пишет картины, привозя из поездок десятки этюдов. «Сколько дней отдыхаешь, столько этюдов должен сделать», — говорит Валентин, перефразируя крылатое выражение «ни дня без строчки».

За годы он сильно поменялся как художник. Прошел путь от авангарда к импрессионизму. От Малевича к Поленову через Сислея. «Художники делятся на рукастых и безруких. Рукастые — те, кто идут в добротный академический реализм, потому что умеют хорошо писать, но не всегда обретают в творчестве свое лицо, — считает Дмитриев. — А безрукие, наоборот, не могут работать в реализме, уходят в плоскостную декоративную живопись, то есть туда, где можно выполнить любые задачи».

«В училище, — признается художник, — я слыл крутым авангардистом, родоначальником стиля „Валентинизма“, правда, по живописи мне ставили двойки. Выходил на пленер и писал черное небо. Хоть сейчас неси на выставку авангардистов, правда, тогда не было еще таких выставок. Это был не эпатаж. Хотелось сломать стереотипность, надоели бесконечные академические натюрморты, мечтал сделать что-то интересное, загорался. Тогда, обладая образным мышлением, был еще безруким художником». «Теперь, — смеясь, говорит он, — я лапотник шестого разряда».

По мнению Дмитриева, живопись как явление культурное себя изжила. До появления фотографии, кинематографа, высоких технологий создавались настоящие произведения и большое искусство, вмещающее все: красоту, чувства, информацию... это было искусство, на которое смотришь, радуешься и уходишь, ошеломленный, осмысливать. Сегодня художник перестал быть востребованным, все меньше заказов, пропала пресловутая рукастость. «Мы как лапотники, умирающий класс, — говорит Дмитриев. — Мы экзотика. Но теперь по разряду, титулам, заслугам отношусь к шестому типу лапотников: член Союза художников, участник персональных выставок, педагог, доцент, профессор. Востребованный лапотник».

Дмитриев легко расстается со своими работами: дарит, меняет соседу на свежепойманного сома, продает за бесценок. И ничуть не жалеет об этом. Снова и снова повторяет, что живопись создается ради, а не против человека. «Нельзя рассматривать живопись отдельно от художника. Моя живопись помогает мне создать мой мир, в котором мне уютно и комфортно, — говорит Валентин Сергеевич. — Я выхожу на натуру и пишу эту дымчатость, туманы, подпитываю себя красотой сотворенного мира и становлюсь нормальным человеком. Я не пытаюсь своими картинами кого-то удивить, поставить перед зрителем сложную умственную задачу или писать картины для галочки. Я делаю то, что мне приносит радость. Жизнь научила. Когда я был в пятом классе, мой отец, завуч школы, запретил вступать в пионеры, пригрозил написать страшную характеристику. Пионером я не стал и много позже понял, от чего он меня уберег».

«Отец писал лирические стихи, душевные, хорошие, но чтобы их напечатали, разбавлял поэзией, воспевающей славный социализм, — продолжает Дмитриев. — Иначе было нельзя. Отец был из раскулаченных, воевал в Великую Отечественную, попал в плен, прошел немецкий концлагерь. Потом его отдали в работники зажиточному немцу. Там, в Германии, он со своим хозяином каждое воскресенье ходил в католический храм и так к этому привык, что когда вернулся в СССР, эта естественная потребность в церковности у него сохранилась. Он стал ездить исповедоваться и причащаться в Троице-Сергиеву Лавру. Если бы кто-то в маленьком Нижнем Новгороде об этом узнал, дело бы кончилось плохо. Поэтому и нас крестили, увозя из города, и детей своих я крестил тоже тайком, подальше от Москвы, так велик был страх. Каково было моему отцу, представить сложно. Но его опыт жизни научил меня не жить двойной жизнью. В этом смысле мы, художники, люди счастливые, потому что делаем то, что любим, что нравится, что умеем».