Сегодня, в честь 80-летия артиста и телеведущего, мы хотели бы вспомнить эту важную беседу. Этот выпуск «Парсуны» с участием Леонида Аркадьевича Якубовича был записан в марте 2021 года.

«Парсуна» — авторская программа на канале «СПАС» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.

Здравствуйте, уважаемые друзья, мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях — та-да-да-даммм — Аркадьич.

Да, именно.

Здравствуйте!

День добрый.

Ой, рад.

Взаимно, взаимно.

Я все-таки скажу, пять тем у нас: вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Есть у нас наглая опция «Вопрос гостя ведущему», но это если совсем уже надоест, можно сказать, что… И по традиции… если говорить, что кто-то не нуждается в представлении, но — у нас есть такая традиция: я всегда прошу гостя ответить на вопрос такой глубинный, или глубинно ответить, вот сегодня, здесь и сейчас как вы ответите на вопрос: кто я?

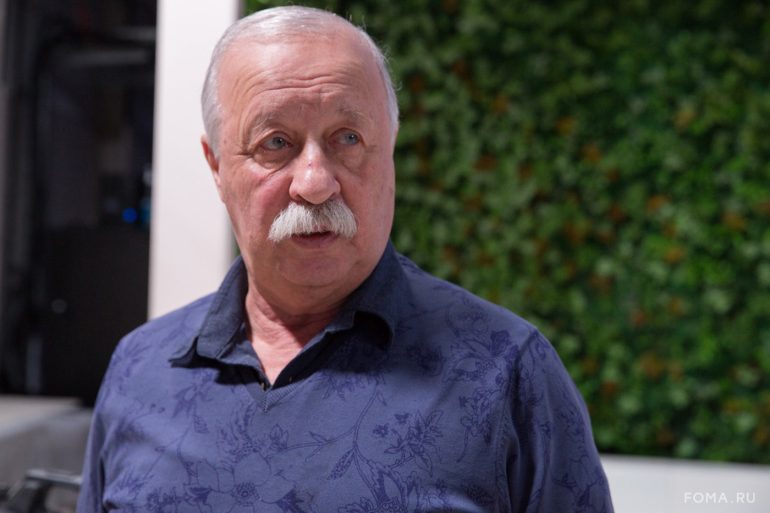

Леонид ЯКУБОВИЧ

Народный артист России, телеведущий, писатель. Художественный руководитель программы «Поле чудес». В 2020 году исполнил роль старца Никандра в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина в МХАТ им. Горького.

Представим себя, я внял.

Так, и что — всё? Это ответ?

Нет.

Как вы сегодня отвечаете на вопрос, вот что для вас про себя самое главное, какая, с позволения сказать, идентичность?

Ну, я могу себя отнести к целой категории людей. В той или иной степени все люди творческие, к которым я смею себя отнести в малой толике, — люди бесконечно одинокие, это называется такое одиночество в толпе. Вот это ярко выражено сейчас в моей жизни.

ВЕРА

В одном интервью вы сказали, что «мне кажется, что мир сегодня сошел с ума и как раз-таки это связано с вопросами веры и неверия». Вот я, когда это слушал, у меня замаячил Федор Михайлович с тем, что если Бога нет, то все позволено, — это про это или нет?

Ну… Ну да, в общем, да. Тут ведь можно теоретизировать на эту тему сколь угодно долго, но тем не менее, если вообще — я когда-то говорил об этом, — если рассматривать храм как некое место общения для людей верующих или неверующих, или не очень верующих, или невоцерковленных, в сущности, это место, которое объединяет людей, по разным принципам — от истинно верующих до тех, кто пришел погреться. И это значит, что это место в физическом смысле святое, потому что самое главное — это объединять людей. Очень много уж вещей, которые разъединяют. Теперь надо найти или уж как бы предоставить или представить, как хотите, место, которое людей объединяет, это может быть что угодно: это может быть театр, который, кстати, так и называется храм искусства — по аналогии или нет, я не знаю, но тем не менее это то, что объединяет людей по этому принципу. Это может быть чей-то дом, это может быть школа, если это возможно, вообще говоря, которая объединяет людей по принципу изучения предмета, это может быть институт, это может быть все, что угодно. Я ведь говорил только о том, что этих бы мест поболе. Я знаю очень много людей, практически и теоретически, которые очень хотели бы плечом к плечу. Я думаю, что этого не хватает ужасно. К сожалению, то, о чем я говорю, имеет положительный равно, как и отрицательный смысл, и весь фокус в том, под каким флагом объединяются люди, под какой идеей, то есть зачем.

За кого или против кого-то, да?

Это очень правильно, кстати, насчет «за кого». Я думаю, то есть я убежден, что все мы идем по пути следования за кем-то, во всяком случае, в моей жизни было так. Меня, как вешки на болоте, от одного человека до другого судьба передавала, и так я и доехал до сих пор, но всяко вспоминая, вот мне понравился кто-то, как я в 16 лет пришел на завод: я понятия не имел, что это вообще, мне жутко понравился какой-то дядька, который в отделе кадров стоял, и я за ним пошел и сделался токарем. Потом мне понравился другой дядька, я перешел в электроцех. Ну потому что кто-то меня повел за собой — и так всю жизнь. Это может быть учитель, тренер, это может быть кто угодно, дай Бог, чтобы это было по эту сторону закона, но все равно какая-то личность, почему-то мы остаемся в этом деле, так не бывает. Большие учителя тоже ведь оставляли учеников по какому-то признаку, необязательно по признаку какой-то врожденной гениальности, даже при всем при этом они могли совпасть по характеру, по духу или не совпасть. Вот это ответ насчет «кто».

А много в вашей жизни было людей, которым вы можете отнести вот это обязывающее слово «учитель»?

Подряд, просто я их всех помню. Это мой первый учитель, Елизавета Андреевна такая была…

В школе, да?

330-я школа, первые два класса она вела, потом нас перевели в 336-ю школу. Маленькая худенькая сухонькая женщина, которую смертельно боялись все. Я помню хорошо нашего директора, я вообще помню эту атмосферу, я много раз об этом говорил. Вход в школу был, там такая была конструкция: две лестницы вот так сходились и маленькая балюстрада. И каждое утро весь педагогический состав выстраивался приветствовать учеников, и здоровался практически с каждым: «здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте», и великий директор Мостовой и так далее — это я очень хорошо помню. Я очень хорошо помню почему-то учительницу английского языка, и, главное, я помню учительницу русского языка, такая Римма Николаевна Успенская, я много раз об этом рассказывал, но если хочешь, я повторюсь. Мы на «ты», надеюсь?

Да.

Поскольку мы сто лет знакомы. Ну, к примеру, я это привожу всегда в пример, может быть, поэтому я так говорю на русском языке, потому что она приучила нас читать такие книги, а чем больше читаешь хороших книг, тем лучше говоришь на родном языке. Так вот, в шестом классе или в седьмом, сейчас не помню, в седьмом, наверное… да, в седьмом мы по ночам всем классом ездили колоть лед на подмосковных станциях, что-то такое, зарабатывали мы по трешке, по-моему, но всем классом, где-то месяца… нет, недели три, наверное, и она вместе с нами, ночью, и потом весь класс на эти деньги поехал в Ясную Поляну, где мы и начали учить Толстого.

Это сильно. А вот учителя в какой-то момент закончились или это ученичество до сих пор?

До сих пор.

А кто сегодня учитель?

Сейчас объясню. Люди, которые подарили мне небо, инструктора, до сих пор существуют, и это такой Николай Федорович Гаврилов, Герой России — он, понимаешь, я даже не могу сказать, что он пилотирует вертолет, есть тонкая грань, которая отличает, отделяет профессию от искусства, — с потрясающим псевдонимом, чтобы было понятно отношение к нему того мира, в котором он живет, у него позывной «Маэстро», то есть жив до сих пор тот, кто сошел с экрана. Николай Петрович Мочанский, в Белоруссии, куда я летаю, где я работаю, я прохожу там ВЛК, я там работаю, — изумительный совершенно человек. Гарри такой Геворков, чемпион мира по вертолетному спорту, я с ним летаю. То есть они есть, они существуют, вот эти люди, которые подарили мне небо. Отдельно существуют люди, которые подарили мне понятие красоты, это Юра Рост, например, совершенно очаровательный человек, которого я очень люблю.

Храм искусства от храма чем отличается?

Ничем. Если только мы говорим о высшей степени, мы не сажаемся вниз, а в высшей степени, если отнести искусство к понятию, то это храм, конечно, потому что все равно это понятие духовное, это же нравственное воспитание.

Но вопросы жизни и смерти там не разрешаются, а в храме именно они разрешаются, в первую очередь.

А разве в церковном храме они разрешаются?

В церковном именно и разрешаются, а в театральном…

Я не убежден, что они там разрешаются, потому что все равно понятие смерти в физическом смысле слова до конца так и не понято.

Естественно, но я имею в виду, что это и есть главный вопрос.

Но это только вопрос, ответа на него нет, и никто не может ответить, что это, потому что никто оттуда пока не возвращался. Театр ведь тоже ставит перед собой задачей только одно — задуматься. Ты можешь поверить в то, что происходит на сцене или не верить этому, тем более что это настолько внутреннее. Зритель ведь не может объяснить, что ему нравится в театре или не нравится, но что он абсолютно точно почувствует, что это что-то не так — и в эту секунду кончается искусство…

Для него?

Для него конкретно — или для этого театра.

Что более грустно.

Ну правильно, но тоже самое ведь в храме. Бывают батюшки настолько… настолько обладающие даром, вот к нему почему-то тянутся люди, а к другому почему-то не очень тянутся, это же личность, это то, что называется в миру «плюс обаяние», этому нельзя научить, оно либо есть, либо нет. Ну какой-то человек идет, и люди начинают улыбаться еще до того, как он подошел…

И наоборот.

И наоборот.

Минус обаяние.

Да, и у актеров, кстати, тоже, я знаю некоторых, безусловно, способных, но им надо какую-то цезуру временную, пока к нему привыкнут, там несколько секунд, его знают, но каждый раз к нему надо привыкать, потому что он… А есть, который, он только вышел…

Уже все.

Там можно много приводить примеров.

Про театр спрошу, не могу эту тему обойти. Старец Никандр, постановка «Лавра» водолазкинского. Я должен покаяться: я не смотрел пока, я исправлюсь, Аркадьич, я исправлюсь. Я говорил с Бояковым специально подробно, он мне сказал: «Сорок проб на роль было, сорок! Пришел Аркадьич — все сразу понятно». Я говорил с Водолазкиным, он говорит: «Ну, потрясающе органичен, ровно то…» Я у него спросил: «Может быть, что-то не то?» Он говорит: «Ровно то, о чем я думал, когда писал, когда этот образ создавал». И сказал еще Евгений Германович мне такую важную вещь, он говорит, что в роли чувствуется опыт, вот это, говорит, очень важно, что человек говорит о том, о чем он знает. Это так?

Это и так, и не так, потому что… Ну это очень странно, то, что я скажу, для меня это вообще изумление то, что я сейчас услышал, и он ко мне подходил, Водолазкин, и я там отзывы какие-то читаю… Конечно, я знаю, о чем речь, и я знавал очень много людей из того мира, к которому я не принадлежу. Я знал истинно верующих людей… как сказать, и маленьких, и князей Церкви, и проводил в беседах довольно много времени. Я вообще восхищаюсь людьми верующими, человек без веры жить не может. Я был в совершеннейшем изумлении, когда мне предложили эту роль, я просто ничего не понял, даже предположить не могу, с чего вдруг он обратил внимание на меня, хотя это диссонанс страшный, и риск был, конечно, невероятный. И я для себя решил, как и в том спектакле, который играл до этого, и в другом спектакле, что если за пять-десять секунд я не отторгну зрителя от этого, в бабочке, то я уйду. И еще раз повторяю, то, что я говорю, очень странно, но я вообще так думаю. Кроме того, что я всерьез, я ходил, я говорил, я так говорил, я сяк говорил...

Как называется: «пристройка к роли», вот она как проходила?

Наверное, вживание скорее. Я не могу сказать, что этак, но я… в общем…

Это осознанно или нет?

Сейчас объясню: для меня театр вообще понятие святое совершенно, но я-то воспитан, как и мы многие, на Товстоногове, на Гончарове, на Захарове, на Плучеке. Я помню, как мы в Питер ездили, на протырку ходили в этот театр, я все спектакли смотрел. Для меня это вообще что-то — в первую очередь, во вторую очередь — кино, потому что я совершенно не понимаю, как работают киноактеры, я несколько раз пробовал, я не понимаю, как у них сердце не лопается. Но театр — это, конечно, основа всего вообще. И каждый раз, это естественный сравнительный момент, иногда сидишь в зале, думаешь: «я б так смог» или «я б так не смог», а бывает, даже забываешь задавать этот вопрос, а выходишь оттуда оглушенный совершенно, не понимая, где ты был. Но тем не менее, поскольку я на этом воспитан и это во мне сидит, просто как изначально, я очень к этому осторожно относился, повторяю, еще и потому что это такой этюд на преодоление, надо доказывать. Вообще каждый день надо доказывать, потому что все, что было вчера — было вчера…

Не играет уже, да?

Да, конечно, и то, как ты ведешь себя сегодня вполне достаточно для того, чтобы люди поняли, какой ты есть, а рассказывать им о том, что было вчера, бессмысленно. И этот этюд на преодоление заставил меня многажды, повторяю, ходить, и я не могу сказать, что я приложил к этому какой-то труд или я не знаю, как это называется. Но то, что я этим занимался все время и до сих пор занимаюсь, я иногда ночью просыпаюсь… Там есть очень трудный момент, через который я до сих пор не могу перешагнуть. Сценография построена таким образом, что поначалу я стою на втором этаже высоко, и некоторые мне говорили, что голос понятен, только непонятно, из чего он идет — ну грим и так далее, но это все-таки второй этаж в глубине и с подсветкой. А дальше заканчивается вся эта история монологом ну просто на коленках у первого ряда: скамья, оркестровая яма, первый ряд. И я не могу отделаться от мысли, что они меня знают, у меня висит надо мной как топор, как дамоклов меч, что они меня знают. Вот это я не могу переломать до сей поры, то есть, как мне говорят: все нормально… но я внутри вот эти первые три секунды, пауза, которую я держу намеренно, чтобы не их привлечь внимание, а чтобы снять с себя это… и я не могу от этого отделаться до сих пор. Потому что это вот так, мы сидим на таком расстоянии, первые ряды, и как бы я ни гримировался, все равно я так думаю, и я не могу от этого отделаться, что они меня знают — и вот это для меня самое трудное. Все остальное — видит Бог, я не лукавлю ни капельки, но я в некотором удивлении от этих пиететных слов, которые мне очень приятны, но я совершенно не понимаю, почему их произносят в мой адрес. У меня свои некоторые соображения по этому поводу, но тем не менее, как бы это правильно сказать, чтобы никого не обидеть, это существует рядом, это не производит на меня такого впечатления, что я бегу всем об этом рассказывать. Я слышу, конечно, и, конечно, это приятно, особенно мнение Водолазкина, который просто поразил меня до крайности, он сказал: «Вот, я понял, я с вас и писал эту роль».

Это сильно.

Да, я облился холодным потом, потому что я ничего подобного… Но повторяю, даже это все равно существует рядом, я не могу на себя пока это положить — по разным причинам, но да, приятно, но, вероятно, как приятна хорошая погода, она как бы существует и существует. Но да, приятно. Это ведь… Самое главное, чтобы это не было проходным моментом в жизни.

Чтобы что не было проходным моментом?

Вот эта роль, вот это предложение, оно должно, вероятно, каким-то образом иметь следствие — либо внутреннее, либо внешнее.

А внутреннее есть какое-то следствие?

Да, конечно.

А какое?

Повторяю, я этих людей ведь знаю настолько, насколько я их знаю. И меня много времени, столько, сколько я живу, естественно, раздражает — плохое слово, но настораживает человек не верящий, не неверующий, а не верящий, а таких в сутане я тоже видел, я понимал, я несколько раз… Меня когда-то жена не пускала в храм, потому что я очень сильно начинал — мне надо поспорить обязательно, особенно в монастырях где-нибудь, когда есть возможность сесть с человеком, но они меня знают там, естественно, мы садились и с настоятелями, и начинает какой-то завязываться разговор и естественно, поскольку я… Моя мама очень интересовалась историей и религией в том смысле, о котором я говорю, поскольку это история и есть, второй вопрос — чего? Но это история. И поэтому и в Оптиной пустыни я был по малолетству, и в Киево-Печерскую лавру мы ездили и так далее, и людей я видел потрясающих совершенно. И от нее это пришло — удовольствие от разговора с человеком верящим, а значит, истинно верующим. Поэтому некоторые вопросы, которые я задаю, это теологические споры в меру моих знаний, мне интересны безумно, повторяю, потому что это все равно история. Как бы к этому ни относились, религия любая в отличие от очень многих веяний, держится тысячелетиями, так не бывает…

Не бывает, если бы ничего не было?

Конечно, что-то в основе лежит, вот это то объединяющее начало, о котором я говорил, без этого человек жить не может. Я люблю… нет, не так, я уважаю любого верующего человека, мне даже неважно, во что он верит на самом деле…

А в себя если? Не смешно это — верить в себя? Как один священник говорил: «Лопнул у тебя один сосуд в голове — и ты дурак дураком».

Это трудный вопрос. Но по-разному можно на него отвечать, но вера в себя все равно замешана на сомнении.

Это как?

Это не до конца.

Хороший ответ. (Смеется.)

Ну правда мы все меняемся все-таки в зависимости от обстоятельств, и если соотнести нас с тем, что мы понимаем под понятием «театр», то, в сущности, очень редко я знавал людей, которые оставались сами собой в любых предлагаемых обстоятельствах. Мы все меняемся в зависимости от того, где, как и с кем мы в этот момент находимся. Я допускаю, что мы все время играем какую-то роль, подстраиваясь под обстоятельства: мы играем роль жены или мужа, папы, сына или дочь, учителя или ученика, покупателя или продавца, зрителя или актера — мы, понимаешь, мы сами себя подстраиваем под это, как хороший инструмент подстраивается под ту или иную погодную ипостась, это может быть жарко, холодно, дождь, надо его подстраивать, и мы так внутренне подстраиваемся. Поэтому, как мне кажется, абсолютная уверенность в себя — это, конечно, наверное, понятие медицинское.

НАДЕЖДА

Я с грустного хотел начать, хотя надежда — это радостное, с грустного. В «Судьбе человека», в программе у Бори когда ты был, были такие слова, что «многие ушли, уходят, и стало тяжело ходить прощаться». Это что — это страх, тоска, усталость?

Ну, вот это все, которое привело к усталости, я прямо не могу больше…

Я понимаю, что это такой вопрос, это страшно?

Нет. Я просто устал терять.

Это больно?

Ну, скорее да, скорее да, это щемит очень. Ну это трудно.

Просто мне мама всегда говорила: «На день рождения можно не пойти, на похороны — нельзя», вот у меня почему-то с детства такое… Хотя я понимаю, насколько я могу понять сейчас в мои 47 — полных, как говорят доктора: «сколько вам полных лет?» — что очень тяжело.

Главное, оно ведь незаменимо, формулировка «незаменимых людей нет» — она немножко внешняя, понимаешь, маму и папу заменить нельзя, и в этом смысле люди незаменимые, если это иметь в виду, а не должность, которую занимает человек. За последнее время… это был очень хороший год, кстати, и, несмотря на пандемию…

Это первый человек, который это сказал.

Да, на самом деле я вдруг обратил внимание, что особенно финал этого года был замечательный. Мне 75, программе — 30, вышла вторая книжка, что немаловажно, и меня пригласили во МХАТ играть в спектакле, ну…

Чего лучше, да?

Ну так чего лучше, но — параллельно с этим я потерял четырех очень близких мне людей, которые сгорели буквально за неделю. Я ведь, собственно, и прививку пошел делать, потому что меня так бахнул по башке Грачевский… И все это ложится каким-то камнем, и в результате такая, если помнишь, было такое название: «перфорация» — такая бумажка с дырочками, и этих дырочек там все больше и больше, и такое ощущение, что этой бумажки скоро не останется. И это жутко давит. Иной раз просыпаешься один, количество телефонов сокращается неимоверно, и некоторые телефоны, как это ни странно, я намеренно даже и не вычеркиваю, потому что я…

Ну это невозможно просто, да?

Хотя, конечно, это глупо, но тем не менее. В общем, короче говоря, то, что я сказал — сказал, я не могу это объяснить, я устал от этого всего.

Я один вопрос задам про «Поле чудес», один.

Давай.

Как изменились люди?

Никак.

Ой ли?

Никак.

Вот никак-никак? Слушай, в этом смысле люди вообще никогда не изменялись, но что-то-то в нас меняется…

Этот вопрос как бы сказать, не очень правильный.

Может быть.

Сейчас объясню, почему. Потому что у меня есть семь минут, семь-восемь, до начала программы…

Когда «все в сад»?

Да, это табу совершеннейшее, тридцать лет я вхожу к ним, и у меня есть восемь минут, чтобы дать им понять, что я свой, больше ничего. Вот с этой секунды я могу точно ответить на вопрос: ничего не изменилось. И дальше за очень редким, я даже не помню, какой пример привести, но за очень редким исключением как было, так и есть, такое ощущение, что я у них за столом сижу.

Но это про другое, это про близость, умение, вот это «плюс обаяние…»

Я не могу ответить на другой вопрос, потому что они ведут себя так, как всегда, так, как они и вели себя всегда, как будто я пришел к ним в гости — и все, и больше ничего, или они ко мне.

Ну, грубо говоря, есть такое выражение, что люди всегда любили, ненавидели, плакали, смеялись, но делали это по-разному. То есть мы в чем-то не меняемся никогда, а в чем-то… разве не так?

Касаемо этих полутора-двух часов — нет, не так.

Стали более раскованными, стали, не знаю…

Нет, для меня — нет, абсолютно, вот я сейчас, вдруг вздрогнув, осмотрел эти тридцать лет — нет, никак. Видишь, какая штука, я не знаю, может быть, это в какой-то степени ответ на этот вопрос о наших взаимоотношениях в эти короткие полтора-два часа, но ведь с шестнадцати лет, с шестнадцати лет меня называют Аркадьичем, без имени, люди, которых я вижу первый раз, я только вошел, я говорю: «Ребята, привет, здрасьте!»

Все говорят: «Аркадьич!»

Да! Они еще даже не знали, как ко мне обращаться…

Оно само так — раз!

Ага. Я не могу этого объяснить, это трогательно ужасно и сразу, повторяю…

Хорошо, с упорством, достойным лучшего применения: Аркадьич как изменился за тридцать лет?

О, изменился, изменился — к сожалению, кстати. Раньше я полыхал весь по любому поводу, я, что называется, к сожалению моему великому, из категории «ему больше всех надо». И это, конечно, привело к тому, что… я мог жить гораздо лучше по всем параметрам, но поскольку мне больше всех надо всегда, в некотором смысле я угомонился. К сожалению, я уже меньше лезу в споры, я меньше рявкаю в больших кабинетах, чего раньше делал регулярно, я меньше лезу на рожон, что меня печалит, но так сложилось, что уже реже и реже.

А откуда вот это, даже мы давно, но не могу похвастаться, что близко знакомы, даже я знаю, что вот Аркадьич — это про то… вот первая встреча с человеком —и сразу начинает думать: а как бы ему помочь? Вот я уже попробовал, причем если кто-то еще думает, Аркадьич уже кому-то позвонил — вот это откуда?

Понятия не имею.

От родителей?

Наверное.

Мы же все родом из детства.

Наверное, я не помню, я не знаю, но это как-то само собой происходит все время, я не вижу в этом, видит Бог, ничего особенного, просто как-то…

А как по-другому, да?

Оно как-то само собой, как-то само собой происходит.

А были какие-то серьезные, такие тяжелые разочарования, когда не получалось помочь?

Были.

И что, не отпускало, тяжело?

Это было связано с тем, что есть совершенно очевидные вещи, ну по-человечески очевидные, а наталкиваешься на стену — и ты сначала удивлен до крайности: ну как, ну от него зависит, ничего особенного, ну подпиши, когда разговор идет о лекарстве, например, которое вот в этом месте есть, и надо только подписать, чтобы его выдали. Дальше синдром вахтера. Он ведь говорит «нет» не потому, что он не может подписать. Очевидно, это просто очевидно совершенно, это такое внутреннее самоутверждение, синдром вахтера, его дело — стоять около калитки, но он ее запер, потому что надо его попросить, чтобы он ее открыл. Это значимость, он сам себя приподнимает до уровня не вахтера, а начальника калитки, это разные вещи совершенно. Вот это давит страшно до сей поры. И главное, что я не могу это перебороть по разным причинам, хочешь ори, хочешь не ори, а бросать все и заниматься только этим возможности нет, я понимаю цепочку, которую надо пройти: надо идти к этому начальнику, потом к этому, потом выше-выше, дальше… на все не хватает, есть же еще работа, есть люди, которые за тобой стоят, ну и так далее. Иногда это элементарно, элементарные вещи. Вот это вот, конечно…

ТЕРПЕНИЕ

Вот следующая тема — «Терпение, о чем уже начали говорить — про одиночество внутреннее: одиночество в толпе, бесконечно одинок. А вот это состояние одиночества, его приходится терпеть?

Да.

То есть это тяжелое состояние?

Да, груз.

Груз.

Да, но с этим ничего сделать нельзя, с этим ничего сделать нельзя. Наверное, существует очень немного людей, которые могут сказать: рядом со мной всегда находился человек, который понимает, это великое счастье…

Существует ли, мне кажется, не существует.

Из того, что я читал или слышал, были какие-то великие жены великих актеров, которые отдали себя ради этого, бросив свои дела, предположим. Ну, наверное, это может быть при большой любви, при большой нежности, которые продержали многие годы, но это все равно другое. Есть, я так думаю, вот это и есть одиночество в толпе, которое касается и очень близких тебе людей, просто совершеннейшее непонимание, что, собственно, происходит, человек живет в другом измерении. Я иногда… я вдруг однажды услышал фразу, которую сказал великий человек, я обомлел, потому что я всю жизнь так и видел это, я не то что думал так. Я, например, когда пишу, я пишу на клавиатуре, раньше машинка пишущая была, а теперь клавиатура, она задает некий ритм. Другое дело, что большего врага, чем компьютер, нет на свете, потому что он мало того, что, зараза, не те буквы вставляет, потому что я тороплюсь, а он еще меня редактирует, сволочь, и я не могу это, главное, что он мне ошибки исправляет, я ставлю запятую, где я хочу, я слышу, что здесь пауза вот эта, не многоточие, а он проводит — ненавижу…

Терпение.

Да. А вот стихи получаются только рукой. И я вдруг услышал, повторяю, то, что я много держал в себе, потому что я думал, что это, наверное, психопатия какая-то: я вижу, как ходит рука, я очевидно ретранслирую, я не могу понять, что это происходит, во-первых, я не помню ни одного слова из того, что написал, — это второй вопрос, но и как это рождается, тоже не понимаю, иногда первая строчка, строфа никакая — и вдруг потекло- потекло, я вижу, как ходит рука. То есть другое дело, что когда это написано, две, три, четыре строфы, это можно поправить чего-то, но вот изначально я что-то ретранслирую, это не я.

В этом действительно признаются люди творческие. Но вот, кстати, Водолазкин мне говорил, что все мои тексты, это он говорил про себя, — это письма «туда». Я у него спросил: «туда» или «оттуда»? Он говорит: «И туда, и оттуда». А вот у меня вопрос: а бывает, когда рука пишет, и ты понимаешь, что это вот не «оттуда», а «оттуда», вот «снизу», — не страшно?

Я не помню такого.

«Оттуда» не подбрасывали?

«Оттуда», наверное, может произойти то, что пишут в Интернете. Видишь, я к этому уничижительно отношусь по той простой причине, ну, меня так воспитали. Я все-таки родился в середине прошлого века, для меня до сей поры, как и другие очень многие вещи, понятие «анонимка» — это что-то невообразимо противное, скользкое и очень вонючее, а весь интернет построен на анонимке. Никто же не подписывает свои фамилии, они же лайкают, как они говорят, я забыл, никами, кликами, я забыл, что они делают, но тем не менее никто не подписывается под тем, что выкидывает туда. Это омерзительно, это, во-первых, подло и очень трусливо. Я никогда не подписывал коллективные письма…

Очень хорошо понимаю.

Да, пожалуйста, ребята, я подпишу, я сам себе напишу, пожалуйста. Но все-таки под коллективным письмом стояли подписи людей — все-таки. В Интернете ничего этого нет, это ужасно, это приучает людей к этой маленькой трусости, наверное, а это худо, потому что это не единичное явление, это же массовое, и там, наверное, пишут дети, я просто не знаю, они с детства привыкли писать, не отвечая за свои слова, не понимая, что слово… «ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!» Это страшнее пистолета. Слово может убить, особенно человека, живущего по ту сторону творчества, когда это на самом деле так, но может сильно поцарапать, до крови. Я перестал на это обращать внимание, никогда не читаю с тех пор, как это, как то, что обо мне пишут, превратилось в какое-то большое для меня изумление, я никак не могу даже представить себе, как это могло прийти в голову. Ну какие-то факты, которые можно гипертрофировать, а тут просто из ничего… ну как, пять лет они писали буквально каждый день, что я умер, еще указывали время похорон и так далее — пять лет, ну как-то это…

Стыдновато как-то все это делать.

Ну, мягко говоря, странно это.

А вот все-таки по поводу того, что «оттуда», «снизу». Искусство может быть «оттуда»? Не может? То есть гений и злодейство…

Гений и злодейство совместны — в том смысле, что человек на сцене или на листе бумаги может быть изумителен, но в быту отвратителен совершенно, таких примеров много. Но это палка о двух концах, так бывает, я знавал людей, невыносимых в быту и гениальных на сцене или на экране. Наверное, кто-то может помнить очень тяжелых людей, но я не уверен, что это называется злодейством. Злодейство все-таки — это не бухтение и не скандалы в быту, злодейство что-то гораздо серьезнее и тяжелее. И в этой связи я тогда вставлю некоторое слово «наверное» совместны, я думаю, что, наверное, совместны, как в миру же существует добро и зло, они же совмещаются, то есть они не столько совмещаются, сколько живут рядом друг с другом, и одно не может существовать без другого, как свет и тень.

Кстати, а ведь обратная сторона вот этого высказывания — это когда не дай Бог что-то где-то случилось, кого-то обвиняют, говорят: «Ой, я его знаю, он это сделать не мог».- Мог.

Мог, мог. Вот что, я много раз видел людей в самых тяжелых обстоятельствах, какие могут быть представлены человеком, сиречь — то есть я видел людей на войне и вывел для себя, не знаю, в продолжение ли того, о чем мы говорим вот что. Есть понятие «героизм». Я думаю, что это вне зависимости от воспитания, иногда в зависимости от воспитания, но все-таки это понятие скорее временнóе в том смысле, что это в зависимости от обстоятельств. Я думаю, что геройский поступок может совершить даже трус.

Интересно.

Могу объяснить. Есть такая притча: стая волков задрала кобылу или корову, они нажрались до такой степени, что шли к себе в логово, тащились скорее, волоча животы по снегу, и вдруг увидели зайца. Они не хотели есть, но сработал инстинкт, они его окружили и прижали его к дереву. Я повторяю, они не хотели есть, но стая рефлекторно начала сжимать кольцо, и вожак сделал один лишний шаг, и в потустороннем испуге от происходящего заяц откусил волку нос. Вот теперь попробуем этот героизм растянуть во времени. Вот это я совершенно себе не представляю, ибо это называется мужество, — как люди столько времени на войне, например, каждый день, понимая, чем это может кончится, все-таки шагали вперед или выходили из окопа, или и так далее, вот этого я совершенно понять не могу. Вот это те люди, о которых мы говорим в высокой степени восхищения. Я еще раз — я прошу правильно меня понять, я не сказал, что всегда, иной раз, наверное, трус тоже может, конечно, героизм — это очень много: это психология, это физиология, это то, чему тебя научили, это высшая степень профессии, которая вдруг, в эту секунду дало тебе возможность сделать это, чего не мог бы сделать другой никаким образом, ну, летчик например. Но думаю, что в обстоятельствах чрезвычайных человек, который никогда не проявлял себя храбрецом, может совершить что-то невероятное.

Но это не мужество еще.

Это не мужество.

Очень интересно.

Нет. И тут возникает вопрос, ведь в степени проявления того, о чем мы говорим, ведь даже люди на войне — святые люди, защищающие свой кров, своих детей, но все-таки с высшей точки зрения они же убивают.

Убивают.

Если очень издалека на это посмотреть, то ведь ответа тоже нет, насколько это правильно. Я сейчас говорю вещи, на которые я сам не могу ответить, я сам не понимаю... Война — это вообще нечеловеческое дело, совсем нечеловеческое, но она же существует рядом всегда, издревле, сначала, со времен оно.

Обычное состояние, это сегодня для нас война — что-то экстраординарное, веками война была повседневной реальностью.

А тогда чего это, вот это, может быть, и есть добро и зло совместное, до какой степени одно прощает другое или можно простить.

ПРОЩЕНИЕ

Есть такая фраза, что бывают ситуации, когда можно понять, но нельзя простить, — убийство, например, какое-то понять можно. Бывают ситуации, когда нельзя понять, но можно простить: человек, у него все есть, он взял что-то украл, например. А бывают ситуации, когда нельзя ни понять, ни простить, вот к этим третьим ситуациям что можно отнести, когда ни понять, ни простить? Подлость?

Я сказал уже, она рождается вот из этого, что не подписать, вот эта тихая трусость из-за угла, все равно ведь все это давно известно — зависть. Зависть. А что такое зависть — это ведь проявление того, кто сам ничего в жизни не совершил, но тем не менее сколько раз это было? Хотя с другой стороны, поскольку мы на телеканале «Спас»: «трижды предашь Меня» — ведь простил? Простил. Тогда с этой точки зрения прощается все. Но, кстати, Петра-то Он не простил, и Иуду не простил тоже.

Но Петра, мне кажется, простил, с Иудой сложно, Иуда сам себя не простил.

Я понимаю, это трудная история. Кстати, если уж мы здесь, могу открыться, что очень много раз, может быть пять, я спрашивал у людей в Церкви: не кажется ли вам, что крест, который взвалил на себя Иуда, ничуть не легче, чем тот, с которым прошли на Голгофу? Ведь если представить себе на секундочку, что этот грех на него был возложен — кто-то ведь должен был совершить это, чтобы потом на всю жизнь научить человечество, что это грех, худший, какой может быть. Если с этой точки зрения посмотреть — тяжелая история.

Там так и говорится: «Горе тому человеку…»

Верно, но если представить себе, что это… такая вот схима. Я еще раз говорю, иногда приходят в голову эти мысли по той простой причине, что, если все было предсказуемо… ну как, Он одному же сказал: «Еще не прокричит петух, как ты трижды предашь Меня», ведь Он же это сказал — и так оно и было…

И Он его потом простил.

Это верно, но с этой же точки зрения можно предположить, что этот крест Он возложил и на этого, навечно пригвоздив его как пример чудовищного поступка, который в человечестве будет жить до конца веков. Это жуткая история, жуткая.

Абсолютно. Я просто думаю, что мы… жуть вся Иуды в том, что он пошел и удавился, он себя не простил, он не оставил Ему шансов его простить.

Еще раз: то, что он повесился, — это поступок человеческий, ну да…

И то, что он предал, — поступок человеческий…

Верно, но это длинный разговор. У меня почему-то все время крутится в голове, что вообще в мире не все однозначно, вот я про что, что не всегда и не все однозначно и не всегда и не все можно объяснить.

Особенно в этой теме. Самая тяжелая тема — «Прощение».

Конечно. Надо еще уметь прощать, не обидев того, кого прощаешь.

Это как?

Это так, просто простить можно, это то же самое, как тихо положить нищему пять копеек, и не обязательно, чтобы при этом стояла камера, чтобы все видели, что ты это сделал.

Как бы невзначай.

Да, чтобы все видели, что ты это сделал. Если это так, то ты обидишь, оскорбишь его на всю жизнь, потому что он тогда для всех — ничтожество, а ты, видишь ли, такой святой. А если это тихо, чтобы никто не видел, то это не оскорбительно, это ты так помог, и он понимает, что и ты понимаешь, что это очень личностная история. Не всё, повторяю, можно объяснить.

А были случаи, когда не получилось простить?

Да, да. И в большей степени не получилось простить, в смысле не получилось забыть, все равно давит. Хотя память же очень выборочна, мы в основном помним хорошее, а плохое как бы помнится, но как эхо где-то. Но к сожалению, во мне это живет, не могу забыть. Не могу забыть подлость из-за ерунды, предательство из-за ерунды, такого было на моей жизни достаточно, к сожалению, но.. особенно по сегодняшним временам это что-то отдельное: только что дружили взасос, выпивали, закусывали — и все, а сегодня не могу дозвониться, потому что мы в кабинете. Это иной раз эти «здрасьте» сквозь зубы, потому что это не столько противно, это даже смешно. Ну потому что какая разница, ничего ведь в сущности не изменилось, что у тебя стало денег невероятное количество, а у тебя — нет, а ты живешь в десятикомнатной квартире, а ты как жил в подвале, так и живешь, — ничего не изменилось с тех пор, как вы оба бегали по двору и дергали девочек за косички, ничего в принципе не изменилось. Потому что когда-нибудь в этот последний миг рядом все равно будет тот, с кем ты бегал по двору и дергал девочек за косички, другого не будет.

А себя приходилось одергивать, что: ой, Аркадьич, не появился ли памятник рядом с собой?

Нет.

Не было никогда?

Я старательно избегаю этого, как могу только, как могу, и одергиваю всех, и даже порой злюсь невероятно, как только я понимаю, — не-не, нет.

А прощения просить легко или сложно?

Легче, чем прощать.

Легче?

Легче, это я в конце концов сделать могу. Тоже ведь не всегда, но сейчас думаю, что могу. Но это легче.

Ну тогда про любовь поговорим?

Пожалуйста.

ЛЮБОВЬ

На прикроватной тумбочке лежат книги, как следует из интервью, среди которых есть «Мастер и Маргарита».

Конечно.

В которой или в котором — в романе — есть такие слова: «Кто сказал, что нет на свете верной вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык». А что такое вечная любовь?

Вера.

Вера?

И только вера. Любовь ведь, в сущности, понятие — в том смысле, в котором мы рассуждаем, — понятие человеческое: это нежность или привычка к тому, кто рядом. И в зависимости от степени этой привычки, в сущности, которая рождается из многих вещей — из взаимопонимания, из умения терпеть, умения отступать или наступать, ну, люди притираются друг к другу и в конце, я думаю, что это уже другим словом обозначается: это любовь как фундамент чего-то, а та, она осталась там, потому что все равно выше, чем любовь, это состояние влюбленности, потому что люди, которые вот это чувство, когда, я-то помню это прекрасно, когда я лазил на третий этаж по водосточной трубе и рвал цветы на клумбе, за мной гонялась милиция. Вот это ощущение, что ты можешь все ради кого-то, — это то же самое, как я вдруг выдумал, что это состояние вот этой влюбленности, вот это состояние двух человек, которые свои поступки оценить не могут: ну что, я с ней иду, я еще ничего не сказал, она уже обиделась, или ничего — а вдруг кидается целоваться. Это ведь состояние в принципе такое, я так думаю, как в театре. Объяснить взаимоотношения невозможно, актер — зритель, зритель — актер, по этому теоретизировать можно много, но тем не менее это же объяснить нельзя. То же самое, тот же свет, то же начало спектакля, те же слова, те же движения, все то же самое, та же интонация — вот такой прогал, это называется: не идет спектакль, хоть убейся, или роль не идет, что это значит? А в другой ровно то же самое, завтра — восторг и восхищение, и аплодисменты, а ты понимаешь: чего они обиделись-то? Вот это вот состояние вот этих двух человек, а очевидно, зал — это одно большое существо, и ты тут один, и чего произошло-то вдруг? И тогда, и каждый может сказать, начинается такое микронное мелькание туда-сюда, поймал — и опять все нормально, и никто не может это объяснить. от чего это зависит. Конечно, теорий огромное количество, в теории Станиславского, которую я не очень понимаю, что это, но тем не менее…

Он сам, по-моему, не понимал до конца…

Нет, это попытка все равно объяснить практически необъяснимое, даже слова «жить в предлагаемых обстоятельствах»: слово «жить» — большой вопрос под названием «что это?». Ну и так далее. Люди театральные приближаются к этому, понимая, что надо настолько войти в это состояние — причем не до конца, потому что иначе ты сойдешь с ума, как это произошло с мальчиком, который играл… краснодонцев, в фильме Герасимова, он играл главную роль и, как знаю я, попал в клинику после этого — настолько он вжился в этот образ. Это, конечно, сумасшествие, да еще бесконечное самокопание, потому что даже очень хорошо — все равно нехорошо, все равно что-то в тебе, что-то недосказано, недоиграно. Так бывает иногда в состоянии вот этих двух человек, которые любят друг друга, когда вдруг какая-то вспышка чего-то вдруг и когда задыхаешься от невозможности сказать, просто таких слов нет, вдруг, неожиданно — и тогда все замолкается, потому что молчать — это высшее проявление взаимоотношений. Если рядом с тобой есть человек, с которым можно помолчать я думаю, что выше этого, настолько огромное взаимопонимание, что говорить, собственно, не о чем…

То есть помолчать не в смысле, что это вас не напрягает, а в смысле, что в этот момент происходит какое-то общение?

В этот момент рука в руке — и все, или друг напротив друга и сидишь, даже можно не глядеть друг на друга. Вот это вот состояние, которое проламывает эту тоненькую папиросную бумажку под названием «одиночество». Это больше, чем просто длинный… это замечательно — поговорить с хорошим человеком, но когда он уйдет, все равно остается какая-то пустая рюмка, тарелка, которую надо убирать и мыть, все равно что-то остается, что-то недосказано, недоделано или, скорей, недочувствовано. А когда есть рядом человек, с которым можно помолчать, то он останется, даже если он ушел, все равно вот это останется. Наверное, я говорю какие-то спорные вещи, но я так думаю.

А какой круг у Аркадьича людей, которые проламывают вот это вот одиночество?

Такой маленький, уже почти никого не осталось, почти никого совсем. Я очень плохо сплю, и вот особенно ночью так не хватает иногда… Но есть вещи, которые зависели когда-то не от меня, а от моих предков, а есть вещи благоприобретенные, могу объяснить, если есть время.

Да, да, конечно.

Есть понятие «поколение», и я думаю, что, если бы мы бы жили как немножко раньше, я бы жил или мои дети жили бы в доме моих дедушки и бабушки, и мне бы, а потом бы я бы, сказал: «тебе исполнилось 11, 13 лет, ты стал взрослым, и теперь ты будешь сидеть на месте своего папы и пить из той кружки, из которой пил он». Это то, что в литературе обозначается словом «преемственность», вот этого, пожалуй, не хватает ужасно, ниточки рвутся, понятие «дом» пропадает. Понимаешь, можно купить себе замечательную виллу, но это не дом, это только вилла. Дом — это запах бабушкиных котлет еще на лестничной клетке, и это то, что, закрыв глаза, можно спокойно двигаться куда угодно и сесть не мимо дивана, а ровно сесть в то место, где ты седал всегда, а тут старая подушка уже такая протертая, и можно сделать вот… ну это — вот это дом, тогда можно сидеть и вспоминать, как тут дед сидел, а я тут стоял, вот на подоконнике, прыгал тут и смотрел в окошко, как поезда на Белорусской… Я иногда, два раза было, я пошел в собственный дом, где я вырос, улица Чкалова, дом 7, квартира 5, — там банк, и никто не знает историю этого дома, я в книжке об этом написал, дом-то исторический в некотором смысле. Я поднялся в свою квартиру, извинился, говорю: можно я тут похожу?

Банк там, где квартира была?

Весь дом, и подъезд — банк. Ну и я зашел, походил, посмотрел, тут моя кровать стояла, тут стол этот стоял обеденный, потом ушел. Так-то. Мое ощущение от того, что каждое воскресенье мои папа, мама и я в обязательном порядке ездили обедать к бабушке на Белорусскую. Я стал уже чуть повзрослее, и, наверное, с класса второго или третьего мне разрешали, вручив пять копеек, добираться с Курской до метро, я сам ехал до Белорусской, выходил и шел к бабушке пешком, это было всегда. И иной раз мне так хотелось, чтобы уже скорей наступило воскресенье, вот я про что. А так, конечно, замечательно — квартиры, машины, всё, но чего-то уехало. Иногда я смотрю передачи об ушедших актерах, жутко завидую детям, которые живут в этих квартирах. Это может быть ребенок, может, какого маршала, генерала, неважно кого, писателя, но он там живет, и мебель эта еще там осталась, и все там осталось. Я редко кому завидовал, но это жутко завидно. Некоторые вещи, которые остались там от бабушки или от деда, папины ордена, вот я об этом. Но немножко щемящее чувство, что это уже никому, кроме меня, не надо — вообще. Ну я иной раз чищу там папины медальки, ордена — все, на этом кончится все. То есть я их, конечно, нет, я верю, что сын их не выбросит, конечно, но тем не менее уже другое, вот я про что. А так…

Да, это про любовь. У нас финал еще.

А, уже финал?

Уже финал. В финале вот какая история: я попрошу поставить точку, запятую, что больше нравится, в предложении, где ее постановка меняет смысл на противоположный, из серии «казнить нельзя помиловать». Мы сегодня не так много, как хотелось бы, время все равно ограничено, говорили о творчестве, о писательстве. Вот представь, что приносят рассказ начинающего автора почитать. Ну, чтобы, скажем так, обострить ситуацию — друг близкий попросил: «вот сын пробует перо, Аркадьич, посмотри». Графомания чистой воды. Правду сказать или нет? «Сказать нельзя воздержаться» — где поставим точку?

Сказать.

Сказать. Нельзя воздержаться.

Это жёстко, другое дело, как сказать, но сказать, иначе — трагедия, потому что если не я, то кто-нибудь скажет так, что оскорбит.

А как сказать, чтобы не оскорбить в этой ситуации?

По-разному, зависит от человека.

От человека.

Конечно. Я ведь, как и меня, детей своих учил на том, что не главное быть… как сказать… не главное быть первым, главное — быть лучшим. Понимаешь, первый, несмотря ни на что, — это все-таки случай, это на экзамене такое настроение было у преподавателя, а могло и не быть, на соревнованиях судьи чего-то там, а иной раз ветер, я знаю, там, погода, но, если что-нибудь случится, придут к лучшему.

Да, это сильно.

И я это объяснял всегда, и это то, о чем мы сейчас говорим. Моя дочь в некотором смысле занимается творчеством, она пишет, она очень лихо пишет. В том числе, она сейчас ходит, уже два года она занимается музицированием, поет и сама пишет песни. И она мне показывает. Во-первых, первый читатель — это мой сын, моя дочь, моя жена, все, что я пишу, сначала читают они. И для меня их мнение, особенно, не буду скрывать, мнение дочери, я безумно благодарен институту, который она сейчас заканчивает, она магистратуру заканчивает, который привел ее к тому, что мне с ней трудно разговаривать, у нее такое мнение, и это мнение для меня очень важно. И я ей могу сказать всегда то, что я думаю, естественно, находя нужные в этот момент слова. Можно же отрубить, мое дело — только направить, бесконечно повторяю, что это только мое мнение, что давай и так далее. Но говорить надо. Всегда.

Спасибо огромное. Это был одинокий человек Леонид Аркадьевич Якубович. А мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через неделю.

И дай вам Бог.

Фотографии Владимира Ештокина