«В нашем переводе это место Библии трактуется так...» — можно услышать на улице или в интернете от проповедников того или иного экзотического вероучения. «Нет, в каноническом переводе все звучит совершенно иначе», — строго отвечают им другие проповедники. Но как рядовому читателю разобраться, какому переводу можно доверять, и насколько? Все цитируют Библию, но почему эти цитаты далеко не всегда звучат одинаково?

Перевод или отсебятина?

В принципе, ситуация с переводом Библии ничем не отличается от перевода любого другого текста: можно постараться максимально точно передать смысл оригинала, можно его исказить, а можно намеренно затемнить.

Поколения переводчиков рассказывают историю про того синхрониста, благодаря которому удалось избежать международного скандала: когда Хрущев в ООН пообещал «показать империалистам кузькину мать», он передал его слова дословно... и потому совершенно бесцветно и неверно: «we will show them Kuzma’s mother».

Англоязычные слушатели, естественно, не поняли, что такого особенного в матери неизвестного им мистера Кузьмы, но, во всяком случае, не обиделись на откровенную грубость советского лидера.

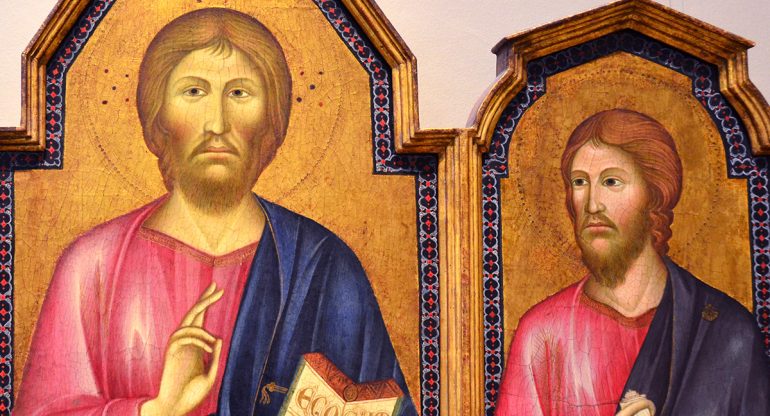

Вот так иногда переводят и Библию. Лев Толстой, например, создал свою версию Евангелия, чтобы приблизить священную книгу к народу. Но при этом не ограничился тем, что передал мысль оригинала более простым языком — он изменил сам оригинал, выбросив из него все чудеса, например, воскресение Христа. Христос Толстого — моралист, вроде самого Льва Николаевича, и не более того.

Это, конечно, крайность. Мало кто из переводчиков идет на такое сознательное изменение текста... Но возможно другое: неточное понимание или даже сознательная подгонка оригинала под представления о нем переводчика. И как узнать, насколько можно доверять новому переводу?

«Христианство обречено на перевод»

Впрочем, сначала следует разобраться, зачем вообще нужен перевод Священного Писания. Некоторые религии прекрасно обходятся и без этого — у них есть свой священный язык. И, чтобы изучать ислам, нужно выучить арабский, а иудаизм — иврит и арамейский. И никакого другого способа просто нет. Все переложения священных текстов иудеев и мусульман на современные языки — не более чем подпорки для немощных: у них нет и не может быть того же статуса, что и у оригиналов. Почему же в христианстве все иначе?

Ветхий Завет был написан в основном на древнееврейском языке, а отдельные его части — на близкородственном ему арамейском. Именно на арамейском, по-видимому, говорили в быту Сам Иисус и Его первые ученики. Но Новый Завет, как ни странно, от начала до конца написан на древнегреческом языке. Дело в том, что в I в. н. э. в восточной части Римской империи греческий язык был языком межнационального общения, как русский в бывшем СССР.

Итак, на родном языке Иисуса до нас не дошло ни строчки, а Его последователи с самого начала предпочли не создавать особого «священного» языка и писали так, чтобы было понятно как можно большему числу читателей. Удивительно смелый шаг! Ради своих читателей они отказались от точной передачи слов Самого Учителя. Но уж если Сын Божий, воплотившись, пошел на этот риск — быть неправильно понятым, то вполне естественно, что на него пошли и Его ученики. И потому с самого начала христианство оказалось, по выражению С. С. Аверинцева, «обречено на перевод».

Так что проповедь христианства в том или ином народе обычно начиналась с перевода избранных библейских книг на его язык. Не стали исключением и славяне, для которых Библию начали переводить святые Кирилл и Мефодий. Впрочем, языки не стоят на месте, и потому постоянно возникает потребность в новых редакциях или совершенно новых переводах. Вплоть до XVIII века славянский перевод постоянно уточнялся и исправлялся: вышедшие из обихода и ставшие непонятными слова заменялись новыми, существующие версии сравнивались с более авторитетными греческими рукописями.

Славянская Библия, которую сегодня читают за богослужением в церкви, называется иногда Елизаветинской, т. к. свою окончательную форму она приобрела в царствование Елизаветы Петровны в XVIII веке. Ее текст, конечно, заметно отличается от кирилло-мефодиевских переводов.

Но в XIX веке все более ощутимой стала потребность в русском переводе: даже образованный класс уже не пользовался славянским языком, и Пушкин, к примеру, предпочитал читать Библию... по-французски. После долгих споров и сомнений и Церковь, и государственная власть согласились на создание такого перевода, и в 1870-е годы после долгой работы был издан тот самый русский текст Священного Писания, который мы сегодня называем Синодальным и в основном используем.

Вместе с тем, называть его «каноническим» неверно. Да, он самый распространенный и знакомый, он был утвержден Синодом Русской Церкви, но ни одна Церковь не канонизировала его, как это сделали католики на I Ватиканском соборе (1869–1870 гг.) с латинским переводом, Вульгатой. В России тогда были желающие канонизировать славянскую (а вовсе не Синодальную) Библию, но идея эта не была воплощена в жизнь, и, думаю, это правильно — ни один перевод не может считаться полным и исчерпывающим.

Кстати, сегодня в России непререкаемым авторитетом Синодальная Библия пользуется не столько среди православных, которые читают еще и славянский перевод, сколько среди протестантов, которые зачастую просто не знают никакой другой Библии.

Разумеется, на этом история переводов Священного Писания на русский язык не завершилась. В XX веке, особенно в последние два-три десятилетия, было создано немало новых переводов отдельных книг и даже всего Нового Завета на русский язык. Эти переводы очень разные: одни выполнены учеными, тщательно исследовавшими все гипотезы, касающиеся точного значения того или иного слова, другие — поэтами, которые стремились передать на своем родном языке всю красоту оригинала. Но попадаются и сделанные на скорую руку случайными людьми — вероятно, из лучших побуждений, но далеко не на должном уровне... Впрочем, полного перевода Библии, который мог бы составить конкуренцию Синодальному, нет по сей день.

Вечно новая книга

Библия — самая переводимая книга в мире. Даже Маркс и Ленин в советские времена не могли сравняться с ней по числу языков перевода. Вместе с тем, до сих пор остается немало языков, на которых нет полного текста Библии или хотя бы Нового Завета, и среди них — подавляющее большинство языков Российской Федерации. Собственно, основная работа автора этих строк и состоит в том, чтобы помогать людям из этих народов создавать свою национальную версию Библии.

Но почему появляются все новые и новые переводы на те языки, на которые Библия давно переведена? Английских Библий существует уже несколько сотен, счет русским вариантам Нового Завета тоже идет уже на десятки... Зачем?

Отчасти в силу тяжеловесности и архаичности старых переводов, в нашем случае — Синодального, язык которого иногда называют «допушкинским». И в самом деле, он начинал создаваться еще в первой половине XIX века. Чего стоят такие устаревшие слова, как «седалище» (сиденье, престол) и «влагалище» (ножны), или такие витиеватые обороты: «видения же головы моей на ложе моем были такие» (Дан. 4, 7). Почему бы не сказать проще: «вот что мне приснилось»? Порой старый перевод и вовсе непонятен. «От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница и конь» — так звучит в Синодальном переводе 7-й стих 75-го Псалма. Не сразу сообразишь, что речь идет о переходе Израиля через море, когда по воле Божьей на его дне уснули вечным сном египтяне вместе со своими боевыми конями.

Не стоит на месте и наука, постоянно появляются какие-то новые, уточненные данные, которые позволяют исправить возможные неточности старых переводов. Кроме того, ни один перевод не может выразить всех возможных тонкостей оригинала.

Но главная причина все же не в этом. Меняется мир, меняется читатель. Многие выражения древних и просто старых переводов, даже если они в целом понятны, не трогают сердца новых поколений так, как трогали когда-то первых читателей. Слова ведь, бывает, ветшают настолько, что мы перестаем воспринимать их суть. И новые переводы нередко ставят своей целью «освежить восприятие» библейского текста.

Вот, например, как описывается служение Иоанна Крестителя в Синодальном переводе (Мф. 3, 1-6): «...приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное... и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои».

А вот как говорит об этом новый перевод «Радостная Весть»: «...появляется Иоанн Креститель. Он возвещает: „Обратитесь к Богу! Ведь Царство Небес уже близко!“... Они признавались в грехах, а он омывал приходивших в реке Иордане». Позвольте, а где же здесь проповедь, покаяние, крещение? Да в том-то и дело, что, по мнению переводчика, эти слова слишком хорошо нам знакомы и зачастую ассоциируются лишь с формальными обрядами, а людям нужно напомнить изначальный смысл этих событий.

Насколько это правомерно? Видимо, ответ на этот вопрос зависит от конкретной ситуации. Конечно, для человека, укорененного в традиции и приученного распознавать за давно знакомыми словами вечно новую суть, такой перевод выглядит шокирующим, да он ему и не нужен. Но, возможно, кто-то открывает его и впервые понимает, что Евангелие — не просто такое древнегреческое слово, а настоящая Радостная Весть для всех времен и народов.

Подгонка под читателя?

Надо сказать, что переводы такого рода стали появляться во всем мире только во второй половине XX века. Огромную роль здесь сыграло то обстоятельство, что Библию стали активно переводить на многочисленные языки народов Африки, Азии, Океании.

До этого, вплоть до XIX века, переводы, за редким исключением, делались либо на индоевропейские (как греческий), либо на семитские (как еврейский) языки. А те языки, которые не относились к этим двум семьям (как коптский или финский), испытывали огромное влияние своих индоевропейских соседей.

Структуры этих языков были достаточно близки — это видно на примере славянского перевода, который делался с греческого. В обоих языках была сходная система склонения и спряжения, даже новые славянские слова можно было образовывать по той же самой схеме, что и греческие. Еще важнее языковой общности была общность культурная. Конечно, греки и славяне или, скажем, грузины — далеко не одно и то же, но эти народы веками жили рядом, общались и имели очень много общих понятий и представлений.

А теперь представим себе племя, живущее в джунглях Амазонии или на острове в Тихом Океане. Язык этого племени кардинально отличается от всех индоевропейских, а в его быту и культуре нет не только ничего созвучного библейским понятиям, но и таких привычных нам реалий, как каменные здания, тканая одежда и даже печеный хлеб. Как, к примеру, перевести на этот язык выражение вроде «Господь — пастырь мой», если в этом племени отродясь не было никаких пастухов? Или как передать понятие «Агнец Божий», если никто из читателей никогда не видел овец, да и слова для обозначения Единого Бога в его лексиконе нет? А как могут представить себе «потоки воды живой» люди, знакомые только с тропическим лесом, где не бывает засухи, зато проливные дожди идут по нескольку месяцев кряду? Естественно, в этом случае дословный перевод просто невозможен, нужно передавать смысл этих образов и метафор, приспосабливаясь к быту и представлениям аудитории.

Так возник новый подход к библейскому переводу, который называют «смысловым» или «динамическим». И нет ничего удивительно в том, что постепенно подобная методика стала применяться и к языкам, на которые Библия была давно переведена. И хотя современный европеец или американец знаком с библейским миром гораздо лучше индейца или папуаса, но для него старый перевод зачастую давно превратился всего лишь в привычную форму, за которой он уже не видит особого содержания. Переводить нужно не букву, а смысл текста, считают сторонники такого подхода.

...или подгонка под идеологию?

Здесь, правда, возникает вопрос — а кто будет определять этот самый смысл? Перевод, близкий к дословному, по крайней мере, оставляет читателю возможность разных интерпретаций (к этой теме мы еще вернемся в следующем номере журнала). А смысловой перевод зачастую навязывает одно-единственное прочтение, причем не всегда то, с которым читатель готов согласиться.

Вот, например, книга, которая называется «Священное Писание. Смысловой перевод Таурата, Книги Пророков, Зебура и Инжила». У нее зеленая обложка с золотыми восточными узорами... Что же это такое? Это Библия на русском языке. Только она предназначена для тех мусульман, главным образом, из Средней Азии, которые, не будучи русскими, читают по-русски. Ради них этот перевод отказался от всех христианских терминов и даже Иисуса Христа называет Исой Масихом (оба слова взяты из Корана). Но самое спорное их решение — перевод выражения «сын Божий». Мусульманскому богословию такое понятие совершенно чуждо, и этот перевод делает небольшую вставку: «духовный Сын Бога». Правда, слово «духовный» стоит в скобках, но все равно для традиционного христианства это совершенно неприемлемо, поскольку так принижается богосыновство Христа, из Единородного Сына он становится просто усыновленным человеком, возможно, одним из многих.

К тому же в последнее время появляется все больше переводов, где смысл Писания подгоняется под определенные идеологические рамки. Появляются феминистские, афроамериканские и тому подобные версии. Например, в современных английских переводах принято быть gender-inclusive, то есть не отдавать никакого предпочтения мужскому полу перед женским. В таком переводе вместо «сыны Израиля» будет сказано «дети Израиля» или «израильтяне» (здесь, в принципе, нет ничего страшного, но некоторые идут еще дальше и называют Бога не Отцом, а Родителем, чтобы не обижать матерей).

А Песнь Песней? «Черна я, но красива», — говорит возлюбленная (1, 4), но это, оказывается, обижает чернокожих, мол, чернота мешает красоте. «Черна я и красива!» — требуют переводить они, и многие английские переводчики соглашаются. Хотя это просто глупо: речь-то идет не о расовых различиях, а о том, что девушка много работала на солнце (стерегла виноградники) и теперь не может сравниться белизной кожи с придворными дамами Соломона.

Особый случай — переводы, которые призваны подтвердить ту или иную богословскую точку зрения. Их авторов не смущает, если для этого требуется исправить оригинал. В этом отношении особенно показателен так называемый «Перевод нового мира» свидетелей Иеговы. К примеру, В Послании к Колоссянам (1, 16) о Христе ясно говорится: «Им создано всё». Но это противоречит вероучению иеговистов, согласно которому Христос — первое творение Бога, но никак не Творец и не Бог. Что делать? И в перевод добавляется одно маленькое словечко: «Им создано всё остальное». То есть сначала был создан Он Сам, а потом уже Он создал весь мир.

Вот почему люди зачастую с недоверием относятся к новым переводам, и это недоверие нередко оправданно. Слово Божие неисчерпаемо, и новый перевод может помочь открыть какие-то новые его грани, но только если этот перевод будет достаточно честным и деликатным. Впрочем, по-видимому, еще очень долго Синодальный перевод будет оставаться главной, а для многих и единственной русской версией Писания — он пусть и тяжеловесен, но все же проверен временем и достаточно надежен.

Может быть много переводов, более или менее удачных. Но все они, в лучшем случае, только мост, который позволяет человеку преодолеть языковую и культурную пропасть и выйти навстречу Богу.

А уж выйдет ли — зависит от него самого.