С добротным постоянством в массмедиа, соцсетях, на всякого рода конференциях и в публичных лекциях повторяются мифы о «закабаляющей сути христианства». Все они – старички с во-от такой бородой. Некоторые из них порождены философами-атеистами аж XVIII века, другими вдохновлялись революционеры-марксисты полуторавековой давности и воинствующие безбожники эпохи Владимира Ильича с Феликсом Эдмундовичем. Но в наши дни их воспроизводят с такой энергией, словно они – последнее дыхание истины из уст побеждающей юности.

Один из них касается роли христианства в обществе. Он состоит в том, что христианству приписывают насилие над личностью и консервацию самых отсталых порядков. Оно-де несовместимо со свободой, оно-де – вера богатых, освящает угнетение бедняков и служит самой надежной опорой для существующего общественного

Невозможно совместить этот тезис с мировой историей рабовладения, подорванного не столько экономическими причинами, сколько возвышением Христовой веры.

Христианство зовет к любви и братству всех, кто зашел под сень его. Постепенно, век за веком, оно подрывало устои жесточайшего античного рабовладения, которое во времена пришествия Иисуса Христа господствовало на громадном пространстве от Пиренеев до Египта, от Германии до Карфагена. И это стало одной из невидимых, но грандиозных революций древности.

Апостол Павел в послании к галатам сказал: «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Галат. 3:26--28). Слова «все вы – одно», -- означают: раб и господин равны, меж ними нет разницы духовной. А значит, и социальное отличие должно с течением времени естественным образом отмереть. В другом послании, к ефесянам, звучит проповедь апостола Павла о смягчении нравов, о доброте, незлобивости и милосердии меж рабами и их господами: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия» (Ефес. 6:5-9).

Евангельская проповедь любви и заботы о ближнем, конечно, не имела моментального действия, не опустила раз навсегда занавес над рабовладением и работорговлей. Они существовали тысячелетиями, а потому не могли исчезнуть сразу. И в Римской империи продолжало существовать рабство, и в Византийской – образцовом государстве Православного мира! – и даже на Руси, в ранние века ее существования. В той же Византии, например, правительство и богачи обзаводились «эргастИриями» -- огромными мастерскими по производству оружия, красителей, тканей, где иной раз трудились сотни рабов. А в доме аристократа, случалось, рабское звание носили десятки слуг. Константинополь, столица православной ойкумены, много веков «украшался» работорговым рынком на площади Тавра.

Всё это правда, пусть горькая и неприглядная.

Изменения нарастали постепенно, но результаты их отсюда, из наших дней, хорошо различимы.

Византийское законодательство постепенно христианизировалось. Шли века, менялась этическая норма.

В начале VI столетия христианские епископы получили право отпускать рабов на волю, хотя это можно было сделать только с доброй воли хозяина и при свидетелях.

Очень скоро предосудительным стало обладанием рабом-единоплеменником и единоверцем. На это смотрели косо, и такие рабы, по прошествии непродолжительного времени, превращались в свободных слуг.

Затем общество стало осуждать жесткое угнетение раба. На его господина стали смотреть как на дурного человека и дурного христианина.

Рабское состояние перестали считать несмываемым клеймом на чести человека. В IX веке церковный писатель Петр Сицилиец объявил, что рабскую долю нельзя считать позорной, ведь все – рабы Божьи! В Древнем Риме цветущих времен республики такое и помыслить было невозможно…

Довольно быстро рабы исчезли из сельского хозяйства: на полях трудились свободные крестьяне или же полузависимые земледельцы – пАрики, мИстии. Трудно доставался им хлеб, но рабами они ни в коей мере не являлись. Настоящие рабы очень редко ходили за плугом или присматривали за виноградной лозой.

В XI—XII веках рабов большими массами освобождают. Церковь приветствует появление новых полноправных прихожан, государство – обретение налогоплательщиков и воинов. Чаще всего рабы большой группой обретают волю по завещанию хозяина, притом окружающие видят в этом признак его неподдельного благочестия. Нередко бывших рабов, ставших свободными, наделяют землей, инструментами.

Как пишет британский историк Дэвид Тэлбот Райс, «…рабам… позволялось в свободное время работать по найму. Они могли таким путем заработать деньги и выкупить свободу. Трудно сказать, сколько понадобилось бы на это времени, например, военнопленным, -- именно так чаще всего попадали в рабство, -- но, кажется, большинство из них довольно быстро вливалось в обычное население. Многие бывшие рабы селились в Малой Азии как крестьяне и подлежали воинской повинности».

Вчерашний раб мог сделать в Империи блистательную карьеру. Так, в начале X века араб Самона, выбившись из рабского состояния, получил титул патрикия и сделался одним из высших чиновников империи – паракимоменом, т.е. своего рода «первым министром».

В конечном итоге рабство сделалось для Византийской империи большой редкостью.

Блистательный российский историк Сергей Михайлович Соловьев в своей статье «Прогресс и религия» призывал читателей задаться вопросом: «Если религия требует, чтобы я видел в рабе брата, то этим она укрепляет или ослабляет, подкапывает рабство?» И давал естественный, логичный ответ: «Разумеется – второе». И, думается, лучшего комментария к падению рабства не требуется.

Как часто говорят, что христианство – вера «солидных господ», т.е. по сути своей, «клей» для общества эксплуататоров, которое… которое… в голову приходит продолжение, которое очень хорошо знали в СССР, а сейчас его, слава Богу, начали подзабывать: которое надо разрушить до основанья, а затем построить «наш», «новый» мир… Рай на земле.

Что тут скажешь? У бедняка и богача -- равное право войти в церковь, исповедаться, подойти к причастию, участвовать в религиозном торжестве. Слова молитв одинаковы для всех. Священное Писание одинаково для всех.

Храм это такое место, где разница между нищим и богачом оказывается минимальной. В Восточной Римской империи сановитые богатеи затеяли было причащаться не прямо с ложечки священника, а из серебряных и золотых сосудов, так Церковь очень быстро запретила подобное нелепое нововведение. Для любого бедняка, даже для раба Миланским эдиктом 313 года, изданным под влиянием христиан императором Константином Великим, был установлен день отдыха в память о Воскресении Христовом; работать в такой день или же заставлять работать кого-либо из слуг, рабов, зависимых людей считалось греховным деянием.

Итак, христианство сыграло роль великого воспитателя, смягчившего нравы и превратившего рабовладение в нечто неестественное, противное для верующего человека.

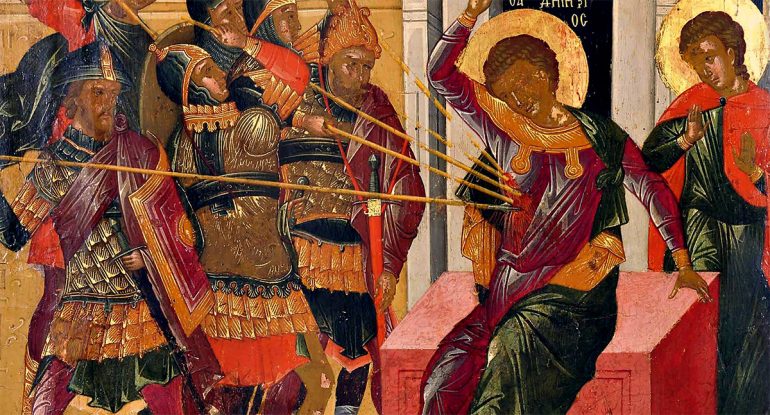

На заставке фрагмент фото Przemek Pietrak/Flickr/CC BY 2.0