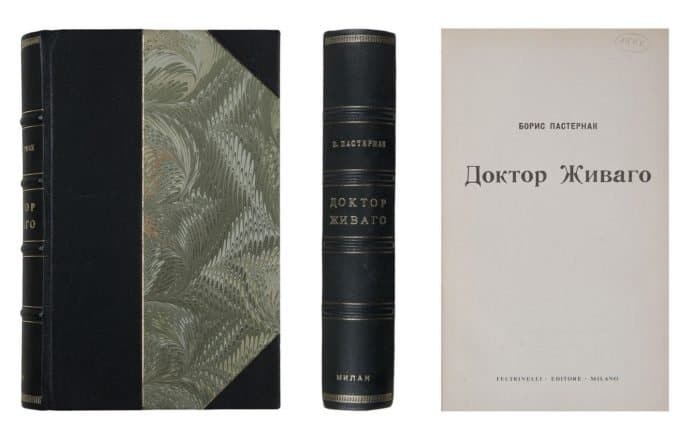

Перечитал на днях пастернаковского «Доктора Живаго». Надо сказать, у меня давно уже сложилась привычка перечитывать книги, читанные в молодости и сейчас уже крепко подзабытые. Как правило, нахожу то, чего в те годы не видел, да и в принципе не мог увидеть. Так вышло и с «Доктором Живаго» — романом, который, по-моему, до сих по по-настоящему не прочитан и не понят. Очень многие мои знакомые, люди интеллигентные, подчас из литературной среды, его вообще ни разу не открывали.

Перечитал на днях пастернаковского «Доктора Живаго». Надо сказать, у меня давно уже сложилась привычка перечитывать книги, читанные в молодости и сейчас уже крепко подзабытые. Как правило, нахожу то, чего в те годы не видел, да и в принципе не мог увидеть. Так вышло и с «Доктором Живаго» — романом, который, по-моему, до сих по по-настоящему не прочитан и не понят. Очень многие мои знакомые, люди интеллигентные, подчас из литературной среды, его вообще ни разу не открывали.

И это можно понять. До 1988 году, до новомирской публикации, роман ходил в самиздатовских распечатках и в тамиздатовских книжках, то есть узок был круг имеющих доступ. Кому-то повезло, кому-то нет. А в 1988 году, когда «Доктор Живаго» вышел в «Новом мире» (у которого тогда, на минуточку, был двухмиллионный тираж), параллельно с ним столько всего издавалось — причем куда более острого, злободневного! — что на этом фоне роман Пастернака как-то съеживался.

Мне, как и многим тогда, в романе более всего интересны были моменты политические — то есть обличение зверств большевиков, ужасы Гражданской войны. Надо сказать, зверства там показаны как большевиков, так и белых, но мне в 1988 году про большевиков было интереснее. Именно на это в первую очередь падал взгляд, а лирическая тема или тем более философская проскальзывали мимо сознания. Кстати, обличений мне не хватало — да, они были в тексте (причем всю их смелость я по тому времени не распознавал), но занимали сравнительно небольшой объем, а основное содержание составляло другое.

Чувствую, все-таки нужно в двух словах сказать о содержании — потому что не все читатели этой колонки знакомы с «Доктором Живаго». Главный герой романа, врач и поэт Юрий Андреевич Живаго, показан с детских лет (самое начало XX века) до своей смерти в конце 20-х годов, но бОльшую часть повествования занимает история о том, как в годы Гражданской войны он подвергался разным напастям и лишениям, оказался на Урале, потом в Сибири, метался между горячо любимой женой Тоней и не менее горячо любимой женщиной Ларой, лишился обеих, чудом сумел вернуться в родную Москву, бедствовал, сошелся с новой женщиной, Мариной, обнищал (не сумев, а точнее, не захотев вписаться в новую реальность) и преждевременно умер от инфаркта. Естественно, это лишь внешняя канва событий, на которую наслаиваются серьезные психологические, философские и историософские мессиджи. Плюс в финале — тетрадь стихов доктора Юрия Живаго, это самые известные пастернаковские стихи вроде «Гул затих», «Свеча горела», «Гефсиманский сад».

Доктор Живаго, трейлер, 1965

Теперь о том, что я увидел в романе сейчас и чего не видел тридцать лет назад.

Во-первых, это блестящая проза, написанная великим поэтом. Тест захватывает не только содержанием, но и тем, как это сказано. Яркие, неожиданные метафоры, музыка фразы, композиция — все это дает полное погружение в происходящее. В 22 года такое замечаешь гораздо хуже, чем в 52, тем более, сейчас мне есть с чем сравнивать.

Во-вторых, это человеческая драма, «лирический многоугольник», вершинами которого становятся сам Юрий Андреевич, его женщины Тоня, Лара и Марина, муж Лары Павел Антипов (он же — неумолимый красный командир Стрельников), злой гений адвокат Комаровский. Собственно, в самой такой драме ничего свежего и оригинального нет — и до Пастернака, и после него написано множество историй про то, как мужчина (равно как и женщина) любит сразу нескольких и мечется между ними, все глубже и глубже увязая в потоке причин и следствий. Но интересно то, как именно здесь это показано. Насколько тонко переданы оттенки чувств, насколько все это нешаблонно звучит. И вот эти оттенки чувств, думаю, вообще невозможно понять человеку без опыта семейной жизни. Кстати, интересный и несколько неожиданный момент: сколь бы сложно герои ни относились друг к другу, они все практически полностью лишены агрессии. Соперницы не рвут друг другу волосы и не говорят друг о друге гадости (чуть было не написал — в фэйсбуке (деятельность организации запрещена в Российской Федерации)), соперники не бьют друг другу морды и не вызывают на дуэль. Ну разве что Комаровского Юрий Андреевич один раз с лестницы спустил. Нет той движухи, которую мы автоматически ждем от подобных сюжетов. Да, сейчас таких людей уже не делают...

В-третьих, это многочисленные размышления Юрия Живаго о природе творчества, о сути искусства, о соотношении мира внешнего, материального, и Божиего замысла о мире, о красоте, растворенной в мире — красоте, которая, если смотреть с христианских позиций, есть отражение во внешних формах Божией любви к своему творению. Все это в 22 года, да еще и без какой-то более или менее внятной философской и богословской начитанности, понять совершенно невозможно.

В-четвертых, это глубочайший мировоззренческий кризис, постигший и Юрия Живаго, и Лару, и Антипова-Стрельникова, и многих других героев романа. У всех у них в разной степени было в предреволюционные годы очарование либеральными идеями, революция представлялась им очистительной бурей, после которой установится царство добра и разума... а в результате они получили кровавую трясину — и понимали, что не масоны и не марсиане им этот ужас устроили, а сами они к нему причастны, своими словами, своими делами, своим бездействием. То есть вслед за очарованием пришло глубочайшее разочарование. Именно из-за него-то, разочарования, и оказались разрушенными жизни героев. Человек может вынести любые лишения, если у него есть высшая цель, если ему есть ради чего жить, ради чего преодолевать все трудности. Но у интеллигентных, тонких, умных и талантливых героев романа такой цели нет. Прежняя жизнь кончилась, то общество, в котором им предстоит жить теперь, совершенно им чуждо и интегрироваться в него можно только ценой потери себя. Но и бороться с новой жизнью невозможно. И тогда встает вопрос: а ради чего жить? Ради какой высшей ценности? Семья, дети? Для людей типа Юрия Живаго это очень важно, но этого все же недостаточно. Казалось бы, он мог опереться на веру в Бога (и это естественная мысль, учитывая завершающие роман христианские стихи) — но и в отношении веры он оставался человеком Серебряного века, его религиозность искренняя, непоказная — но не более того. Воцерковленным, глубоко и сознательно верующим людям в его положении было бы проще (и даже без «бы» — примеров такой стойкости мы сейчас знаем достаточно). Собственно, именно бессмысленность дальнейшего существования его и убивает, именно она и спровоцировала развитие сердечной болезни.

И вот этот мировоззренческий кризис совершенно невозможно было понять тогда, в 1988 году. Не только молодежь, но и люди на поколение старше тоже не понимали. Тогда, в короткие эйфорические перестроечные годы, нам казалось, что скоро мы разделаемся с красным чудищем, огромным и стозевным, и тогда наступит прекрасная эпоха. В этом отношении мы очень напоминали героев романа — какими те были весной 1917 года. Но у героев потом были октябрь 1917, Гражданская война, красный террор и все остальное. А у нас — развал СССР, 90-е годы, обесценивание либеральной идеи, обнищание, развал того и развал сего. И точно так же многим из нас стало нечем дышать — провалились и коммунистическая идея, и либеральная, а жить просто так, борясь за существование, без высокого ответа на вопрос «зачем», далеко не каждый способен. И точно так же, как у героев «Доктора Живаго», у нас происходила переоценка ценностей, возникало чувство вины за свою глупость, свою наивность, за то, что мы собственными руками и собственными языками приближали, как сейчас выражаются, «вот это вот всё».

Между прочим, мы и сейчас не застрахованы от мощнейшего социального катаклизма, который перевернет всю российскую жизнь и с огромной вероятностью сделает ее гораздо хуже нынешней. И если, не дай Бог, это случится, мы снова ощутим ужас от потери смысла жизни, ужас от возникшего вокруг нас «прекрасного нового мира», в котором нам таким, каковы мы есть, попросту не будет места. И не придется ли нам разделить судьбу Юрия Андреевича?

Так что в этом смысле «Доктор Живаго» сейчас гораздо актуальнее, чем и в 1958, когда Пастернак получил за него Нобелевскую премию (подвергшись за это разнузданной травле в СССР), и на рубеже 80-90-х, когда роман впервые был официально издан на родине. Роман, который опередил свое время, который не просто отразил некий период отечественной истории, а описал многократно повторяющийся в ней сценарий.

И это — мое «в-пятых». То есть насколько же Борис Пастернак оказался способен взглянуть на вещи, не солидаризируясь ни с красными, ни с белыми, но и не срываясь в манихейское отвращение к миру, когда зло и мир отождествляются. Насколько это живой, теплый, человечный взгляд на чудовищную эпоху, насколько автор старается не осудить, а понять, насколько он чужд черно-белого подхода. «Доктора Живаго» называли антисоветскими романом. Это неверно, и тут уместно вспомнить слова Довлатова о том, что советский, антисоветский... да это все примерно одно и то же.

Нет, роман Пастернака — всего лишь несоветский. Это взгляд не из красного окопа и не из белого окопа, но это и не взгляд свысока — это взгляд с позиций всего лучшего, что аккумулировал в себе XIX век. И очень во многом — взгляд христианский.

Причем не потому, что главный герой нередко пускается в религиозные рассуждения. И даже не потому, что финал романа, «стихотворения Юрия Живаго» — это высочайшая христианская поэзия. Мне кажется, главная христианская составляющая романа — это авторское восприятие героев, это Промысл Божий, который для автора несомненен и который он показывает в неожиданных совпадениях, встречах... в «судьбы скрещеньях». Это светлый роман о темных временах, причем свет его — не электрический, а евангельский.

Читайте также: