10 февраля — день смерти Александра Пушкина. Повод печальный, но все же повод — лишний раз задуматься, что значит Александр Сергеевич в нашей культуре — и не только в культуре. Мы предлагаем нашим читателям размышление 17-летней Кати Резниченко из Томска о том, как повлиял Пушкин на ее жизнь.

Пушкин вошел в мою плоть и кровь с самого детства. Его произведения вынянчили меня, а сам образ Александра Сергеевича навсегда тесно связался с бабушкой.

Моя бабушка умерла год назад. Она очень меня любила, больше, чем просто бабушки просто внучек. Меня даже и назвали в ее честь — Екатериной. Бабушка была папиной мамой, и у нее были такие же черные глаза-маслинки. Летом и по выходным я часто гостила у нее. В маленькой, но уютной комнате всегда было чем заняться. Бабушка почти всегда вязала что-нибудь для меня. А я училась у нее вязать для кукол. Мы играли во все-все детские игры, в которые обычно взрослым некогда играть. С бабушкой можно было многое, чего не разрешали делать родители. Например, гонять вместе с соседскими мальчиками по улице, позабыв о том, что ты — девочка, или играть в морской бой. Можно было есть вареники без лука и мороженое в ангину, думать про птиц и мечтать вслух.

С моим появлением в бабушкиной квартире, кроме стареньких часов с ходиками, обнаружились синие собаки и куклы в цветастых платьях, и несколько детских книг. У бабушки было много книг, но все они были про здоровый образ жизни. Да еще три толстеньких томика, коричневых, без картинок, таинственных. Вечером сначала я читала бабушке, а потом она — мне. Но все свои приносимые книжки — Заходера, Успенского, Зощенко — я прятала. Те, коричневые, были вожделенней. На всех на них красовались причудливые золотистые завитушки — как будто тоже буквы. А вверху обычным шрифтом легко можно разобрать: «А. С. Пушкин».

— А кто это такой?

— Так просто и не скажешь… Он книги писал. И стихи. А потом его убили… Да ты лучше почитай.

Открываю на первой попавшейся странице:

«Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На черный отдаленный путь;

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

То чудится тебе…»

Бабушка! Кто же этот Пушкин, что он знает бабушку? Он нам родственник? И как удивительно он сказал про бабушку и про ее наморщенные руки… Подруга дней моих суровых… А ведь мы с бабушкой — большие друзья, и часто о моих радостях, бедах и секретах она узнавала даже раньше, чем родители. Я стала медленно листать книжку, но нигде больше ничего про бабушку не нашлось. Зато нашелся Анчар.

И перед глазами так и вставала пустая пустыня-пустошь, в которой только и были злое дерево, раб и владыка, а больше никого — там даже дождь мертвый. И было страшно оказаться там совсем одной.

До сих пор я не могу объяснить, что именно меня манило и влекло в «Анчаре», где все, где каждое слово — смерть и отрава, сушит и жжет.

Когда я взахлеб рассказывала маме о друге-родственнике Пушкине, она стала вторым после бабушки моим проводником в мир поэта. Мама поделилась со мной котом ученым и русалкой, князем Гвидоном и островом Буяном, золотой рыбкой, волшебным петухом, зеркалом и хрустальным гробом на цепях и песнями западных славян. Но все-таки с родителями стихи Александра Сергеевича мы читали мало, и главным пушкинистом в моей жизни все-таки стала именно бабушка с ее заветными тремя томиками. И очень долго мои познания о Пушкине исчерпывались этими немногими, но глубокими произведениями. Они лились, как бабушкина колыбельная, такие знакомые и родные, даже если в первый раз читаемые. От них, как от свежих пирожков, веяло теплом и заботой.

Скоро я пошла в школу, видеться с бабушкой мы стали реже, но три толстенькие коричневые книжки с золотыми завитушками на обложках были всегда. Спустя некоторое время я узнала, что это — не весь Пушкин, это — только бабушкин. А есть еще другой Пушкин. Он — в библиотеке. Так я попала в храм книг, и именно Александр Сергеевич распахнул передо мной его двери и любезно согласился быть проводником. И все прочитанные мною книги были прочитаны через Пушкина и оценены мерилом-Пушкиным.

В библиотеке на длинных полосатых полках я нашла своего, ничуть не другого, а только чуть старше и потрепаннее, Пушкина. И снова мне навстречу вышли баба Бабариха и дядька Черномор, князь Олег и конь ретивый. Но ветер залистал страницы, и гром читал, как «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». А потом звенело подснежниками:

«Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный -

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!»

Зимой бабушка всегда так меня будила, и мы отправлялись во двор. А там — и вправду — желто-синий снег и желто-синее небо, и хруст, и свежесть, и веселье! Сладко и легко текли сахарно-снежные дни зимы, нежилась в юном солнце весна, и мы с бабушкой снова заводили разговор о птицах. Почему о них? Потому что они сильные и легкие одновременно, почти такие, как в «Узнике» и «В чужбине свято наблюдаю…». Весна — птицы, птицы — Пушкин, Пушкин — бабушка — радость. Одного только не понимала я тогда у Пушкина: «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль да зной, да комары, да мухи». Разве можно лето не любить? А разве Пушкин его не любит? «Лето красное…» Он с ним говорит, к нему обращается: «лето красное». А красное — значит, красивое. И говорит он: «Ох, лето красное». Ох — значит, сожалеет, значит, все равно любит! А комары и пыль, правда, мешают, только чуть-чуть. Но Пушкин — и бабушкин друг, может, он тоже уже старенький, и поэтому комаров больше не любит?

Летом с бабушкой мы ездили на Алтай. Там бабушкина родина. Бабушка очень любила свое село и всегда много про него рассказывала: про детство и деревенские забавы ребят, про свой дом, семью, братьев и сестер. Но задорным и звенящим я не смогла узнать село. Для меня оно предстало тихим и глубинным, возвышенно-поэтичным и простецким, домашним и чужим, как будто у кого-то украденным.

Бабушка ездила на Алтай каждое лето не только дом детства и друзей повидать. Она болела раком, а здесь можно было подобрать травы в клинике, которые могли облегчить болезнь. Но больницы, врачи, анализы — все это днем, а на закате — задушевные вечера с гармоникой дяди Толи и печенной в костре картошкой, и шумом, и смехом на траве под луной. И бабушка вдруг снова грустнела посреди веселья:

«По небу крадется луна,

На холме тьма седеет,

На воды пала тишина,

С долины ветер веет,

Молчит певица вешних дней

В пустыне темной рощи,

Стада почили средь полей,

И тих полет полнощи…»

И:

«И тих мой будет поздний час;

И смерти добрый гений

Шепнет, у двери постучась:

«Пора в жилище теней!»

Так в зимний вечер сладкий сон

Приходит в мирны сени,

Венчанный маком и склонен

На посох томной лени…»

И никто не знал, почему вдруг и почему сейчас бабушка плакала. Потому что «пора в жилище теней»…

Но грустно-веселое лето кончалось, как и все кончается. Я аккуратно складывала тетрадки, в которых с одного конца были мои стихи, а с другого — Пушкина. Нет-нет, я совсем не претендовала на равенство: мне хотелось приобщиться к рифме, к ритму, к музыке слов…

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора…»

А пока солнышко все-таки блистало, мы с бабушкой гуляли по парку и собирали осенние листья. И бабушка, глядя вдаль, говорила нараспев:

«Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса -

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы».

И снова было грустно, но по-светлому грустно. Бабушка часто утешала и себя, и меня тоже словами Пушкина, словами света и надежды: «В день уныния смирись: День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет…». А теперь и сама бабушка, вместе с сердцем, в будущем живет.

Два самых больших бабушкиных подарка в мире друга-Пушкина — «Я помню чудное мгновенье…» и «Евгений Онегин». Конечно, мало что я тогда понимала так, чтобы потом могла объяснить. Но понимать ведь и не всегда обязательно, чаще достаточно чувствовать и разделять…

Я не понимала как больно и тяжело, как немного осталось бабушке. Это в самом воздухе витало, почти как призыв — пора в жилище теней. И бабушка, с поблекшими маслинками под седыми бровями, худела и бледнела, все более походя на тень. Последние дни мы были вместе. И вспоминали наше детство и нашего друга-Пушкина, морской бой, горки и птиц. И нашу троицу (меня, бабушку и друга-Пушкина) нельзя было разбить. Мы вспоминали лицеистов и пушкинскую молодость, — у нас все было одно на троих. И бабушка говорила о жизни, о любви, о моей юности, о своей, о дружбе, и, конечно, о птицах. Теперь она сама становилась птицей. И улетала.

Бабушка умерла в последние лучистые деньки сентября. В бабье лето. Не в бабье, а в бабушкино.

Всегда, наверное, чья-то смерть заставляет задуматься о собственной жизни. У бабушки нет жизни, а у меня есть. А зачем мне жизнь? Зачем вообще жить? Зачем так много делать ненужного, если стихи — летом, и Пушкин — только по выходным и на каникулах? Все эти вопросы мучили меня, и ответы на них мне тоже были открыты в творчестве Пушкина — в его знаменитом диалоге с митрополитом Филаретом, который на искренние вопрошания поэта о смысле жизни однажды написал: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана…». Теперь и я могу воскликнуть всем своим существом: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!», и это будет правдой.

Бабушка не со мной, нет Алтая, — без бабушки он другой, да и пусто там, нет того парка с листьями, не медлят больше поминутно спицы в ее наморщенных руках. И часов с ходиками тоже больше нет — бабушка больше не ждет меня на каникулы. Но желто-синий снег и три толстых коричневых книжки со мною есть всегда. Вот и теперь листаю их пожелтевшие страницы — и словно глажу морщинистые бабушкины руки. Я взрослела вместе с Пушкиным, и живу вместе с ним. Я взрослела с бабушкой. Бабушка умерла. И я когда-нибудь умру. Но только сначала я стану бабушкой. И у меня будут любопытные глазенки внучат и парк, и снег, и князь Гвидон. И Пушкин, который никогда не умрет, потому что я познакомлю их с ним, как меня познакомила и подружила с Александром Сергеевичем бабушка. И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть.

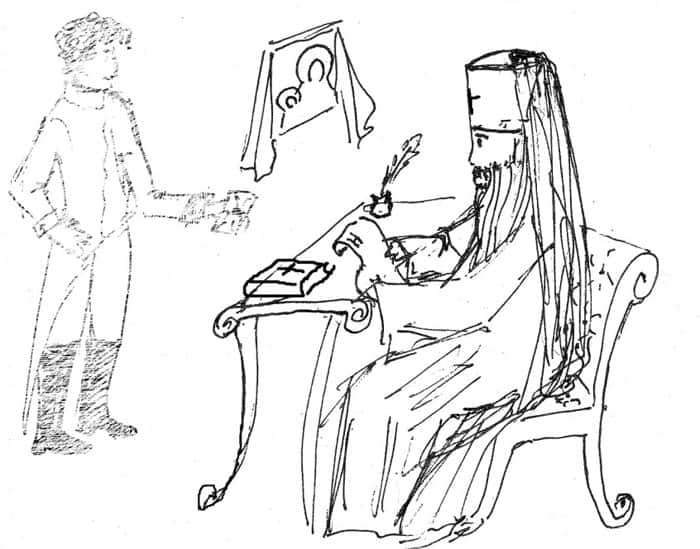

Рисунки Кати Резниченко