В июне 1918 года в Новороссийской бухте по распоряжению советского правительства был частично затоплен российский Черноморский флот, не блиставший военными победами в Первой мировой, зато активно включившийся в революционное братоубийство. То был яркий финал трагедии.

"Там, среди шумного моря, вьется андреевский стяг…"

До 1905 года флот Российской империи был одним из ведущих флотов мира. Но в Русско-японской войне 1904-1905 годов правительство России не учло возросшей военной мощи противника и потеряло одну часть флота (1-ю Тихоокеанскую эскадру) в Порт-Артуре, а другую (2-ю Тихоокеанскую эскадру) - в Цусимском бою.

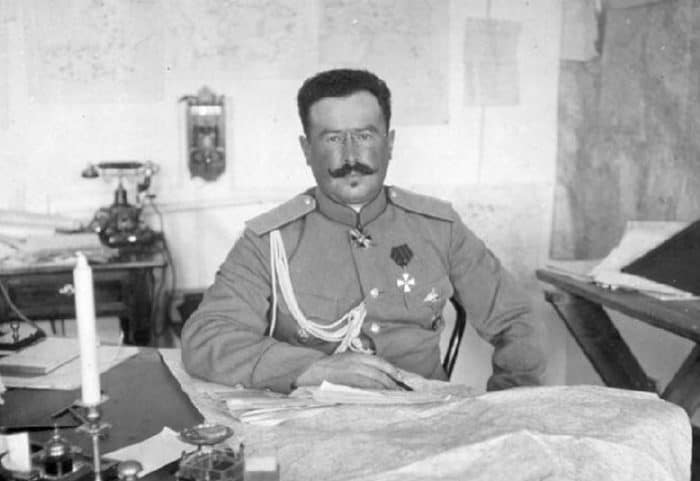

Страшное поражение отрезвило руководство страны и заставило в Первую мировую прибегнуть к более осторожной стратегии. Балтийский флот всю войну придерживался, в основном, оборонительной тактики. Крупные корабли старались беречь, действовали, в основном, эсминцы и миноносцы под руководством энергичного Александра Колчака.

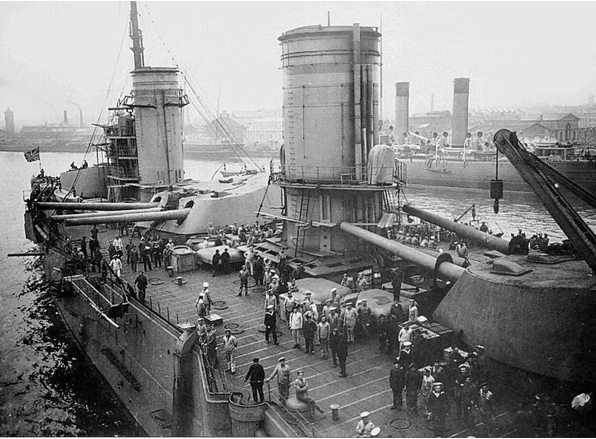

Дредноуты и линкоры базировались в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), Ревеле (ныне Таллин), Свеаборге и Кронштадте. Длительных походов не стало. В хорошую погоду их вообще не выпускали в море - опасались немецких мин, а зимой могучие корабли обездвиживал лед. И команды этих гигантов, состоящие из 850–1200 человек, занимались, в основном, ремонтными работами и маялись от безделья.

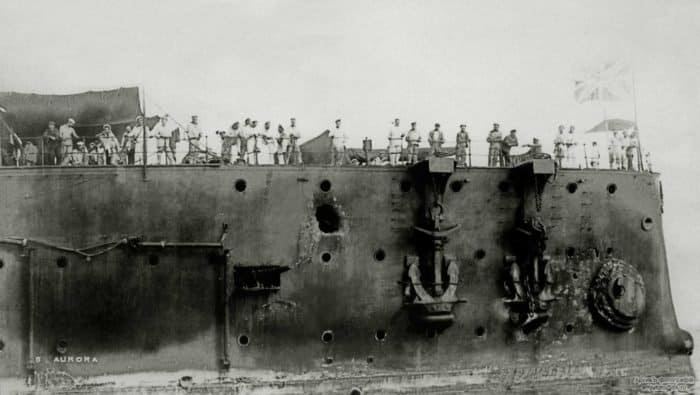

"Что тебе снится, крейсер «Аврора»?"

Вот краткий «боевой» путь самого знаменитого революционного корабля – крейсера «Авроры». В 1914-м он участвовал в охранении потерпевшего кораблекрушение германского крейсера «Магдебург», в 1915-м изучал фарватеры Балтики и прикрывал траление мин небольшими русскими кораблями, а в 1916-м в июле в Рижском заливе несколько раз стрелял по немецким войскам, поддерживая свои сухопутные войска. По большей же части корабль стоял в порту - перевооружался, ремонтировался, красился.

Праздник Нептуна на Авроре. 1900 годы

Командир «Авроры» капитан I ранга Михаил Никольский написал начальству тревожное донесение, в котором сообщил о пагубности такого времяпровождения: «Команда, до сих пор не поддававшаяся преступной агитации, поддастся ей и, как это часто бывает, перейдёт в другую крайность — благодаря своей сплочённости из самой надёжной во время войны станет самой ненадёжной. Почва для этого самая благоприятная — долгая стоянка в Петрограде у завода».

Такая же картина была и на Черноморском флоте – во всяком случае до весны 1916 года, до назначения туда командующим того же Колчака, который в кратчайшие сроки загнал турецкие корабли в их порты, а затем заминировал турецкое побережье и вплоть до Февральской революции прекратил активные действия противника.

«Свобода, свобода, эх, эх, без креста!»

Февраль 1917-го подействовал на балтийских «братишек», изнывавших от безделья и муштры, подобно взрыву вулкана. Подогреваемые агитаторами и винными парами матросы мгновенно взбунтовались и принялись активно крушить на своих кораблях старый порядок, не останавливаясь перед убийством ненавистных им офицеров.

Так начался первый акт гражданской войны, хотя отечественные историки обычно датируют его концом 1917-го. Никольский со своей докладной как в воду глядел – он был убит одним из первых морских офицеров: 28 февраля 1917 года его застрелил машинист крейсера Николай Брагин после того, как командир «Авроры» и старший офицер корабля Павел Огранович открыли огонь из револьверов по взбунтовавшейся команде, которая требовала освобождения арестованных ранее агитаторов. Огранович получил удар штыком в горло, но выжил, впоследствии сражался в Добровольческой армии и погиб в 1920 году.

По Кронштадту, Гельсингфорсу, Ревелю, Свеаборгу и Петрограду прокатилась волна массовых убийств морских офицеров. На линкоре «Андрей Первозванный» матросы сначала подняли на штыки вахтенного лейтенанта Георгия Бубнова, который отказался менять Андреевский флаг на революционный красный, а затем принялись за остальных командиров. А заодно застрелили на трапе того же корабля начальника 2-й бригады линкоров адмирала Аркадия Небольсина.

На Якорной площади Кронштадта был заколот главный командир порта адмирал Роберт Вирен и застрелен начальник штаба порта адмирал Александр Бутаков. А в Гельсингфорсе в спину убили командующего Балтийским флотом вице-адмирала Адриана Непенина.

Всего же к 15 марта 1917 года распалившиеся «братишки» лишили жизни 76 морских офицеров и 12 сухопутных. Еще четверо покончили с собой и 11 пропали без вести. Более 600 офицеров Балтфлота подверглись нападениям и были изгнаны с кораблей. Власть перешла к самочинному Центробалту (Центральный комитет Балтийского флота) во главе с неоднократно судимым матросом-большевиком Павлом Дыбенко.

«Альбатросы революции»

Обмотанные пулеметными лентами матросы-балтийцы стали символом Октябрьского вооруженного восстания. И это не просто художественный образ, созданный советскими кинематографистами и художниками. В октябре 1917-го в Петрограде моряки активно участвовали в захвате мостов, телеграфа и почтовых отделений, а главным козырем Военно-революционного комитета стали корабли Балтийского флота во главе с «Авророй», прибывшие в столицу. Их пушкам немногочисленные защитники Временного правительства ничего не могли противопоставить.

3 декабря 1917 года в Могилеве матросами был зверски растерзан генерал Николай Духонин, который исполнял обязанности Верховного главнокомандующего русской армией и отказался по требованию Совета народных комиссаров вступать в мирные переговоры с командованием Германии и Австро-Венгрии. Вначале ему выстрелили в голову, а потом добили штыками и прикладами.

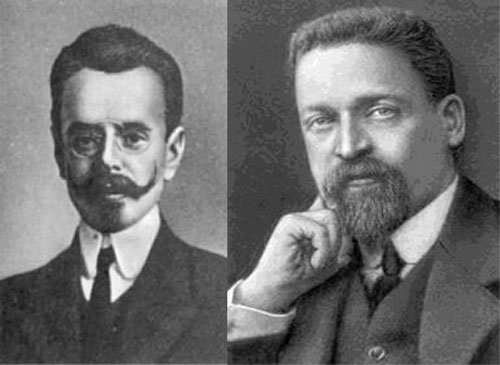

Балтийцы охотно участвовали в расправах над «врагами революции», которые производились по негласным указаниям новой власти. Так, 7 января 1918 года 30 моряков безжалостно убили в Мариинской тюремной больнице Петрограда представителей партии кадетов (конституционных демократов) Андрея Шингарёва и Федора Кокошкина.

Эта группа безнаказанных убийц состояла в сводном революционном отряде матроса-анархиста Анатолия Железнякова. «Матрос Железняк» вошел в отечественную историю благодаря знаменитой фразе «Караул устал», произнесенной 19 января 1918 года при разгоне большевиками Учредительного собрания.

Любопытно, что в Первую мировую Железняков ни дня не воевал, дезертировав летом 1916 года и вернувшись на флот только после Февральской революции.

«Кто верит в жизнь, тот верит в чудо»

На Черноморском флоте, несмотря на упадок дисциплины и старания агитаторов, февральская революция обошлась без кровавых эксцессов. Однако отстранение Временным правительством Колчака и указы Александра Керенского привели к тому, что к лету 1917 года и черноморцы отказались подчиняться офицерам.

Тем не менее, стопроцентно большевистским, как Балтийский, Черноморский флот не стал – на его кораблях помимо сохранившихся Андреевских флагов, развевались и красные - революционные, и черные – анархистские, и желто-голубые - украинских националистов.

Свое кровавое слово в братоубийственной войне Черноморский флот «сказал» уже после того, как в Петрограде произошел октябрьский переворот и в Крыму появились балтийцы, которые начали агитировать местных матросов на борьбу с «контрой» – отрядами донского атамана Алексея Каледина, отказавшегося признавать советскую власть.

Заодно свели счёты с офицерами. Первой жертвой 25 декабря 1917 года пал мичман Николай Скородинский, который на борту эсминца «Фидониси» сделал замечание кочегару Коваленко. В ответ нерадивый матрос подло выстрелил Скородинскому в спину, а на следующий день на берегу, в Севастополе, команда корабля расстреляла всех своих офицеров.

Почин подхватили на других кораблях, и за короткое время в Севастополе матросы расправились над 128 морскими офицерами. Расстреливали, убивали штыками, прикладами, просто кулаками, выбрасывая трупы в Южную бухту.

Затем «братишки» принялись очищать от «контры» весь Крым. Кровавые расправы шли в Ялте, Феодосии, Евпатории, Симферополе. А после того, как в феврале 1918-го в Севастополь привезли трупы 27 матросов, погибших в боях на Дону, их товарищи поклялись отомстить, и по полуострову вновь прокатилась волна диких, бессудных убийств, которые совершали моряки и местные красногвардейцы. Историки оценивают число этих жертв примерно в 1000 человек.

«Прощай, любимый город»

К началу 1918 года оба флота перешли под контроль ЦК ВКП (б), однако поскольку всерьез воевать с немцами и австрийцами большевики не собирались, перед Совнаркомом встал вопрос, что делать с матросской вольницей, напоминавшей худшие времена Запорожской сечи.

Неподконтрольные, болтавшиеся без дела вооруженные моряки были угрозой не только для гражданского населения, но и для новой власти. Так, при переезде правительства из Петрограда в Москву в марте 1918 года, литерный поезд с Лениным был остановлен на станции Малая Вишера матросами-дезертирами, чей натиск, к счастью для вождя революции, был отбит его «преторианской гвардией» - латышскими стрелками, охранявшими спецсостав.

Анархиствующий Центробалт был распущен и заменен вначале Совкомбалтом (Совет комиссаров Балтийского флота), а к концу 1918-го вошел в подчинение Революционного военного совета РСФСР под руководством наркома по военным и морским делам Льва Троцкого. Уничтожение оставшихся офицеров остановили, мобилизовав их в РККФ в качестве военспецов.

Что касается боевых кораблей, то согласно статье V Брестского мира, России надлежало либо перевести их из портов ставших независимыми Эстонии и Финляндии - в свои, либо немедленно разоружить. Балтийский флот пошел первым путем, и в течение весны 1918 года 236 кораблей и судов были перебазированы в Кронштадт.

Сложнее была ситуация с Черноморским флотом, который располагался в Севастополе. Весной 1918 года между войсками Украинской народной республики и кайзеровской Германии развернулось своего рода соревнование – кто быстрее займет полуостров. После того как Запорожская дивизия полковника Петра Болбочана ворвалась в Крым и устремилась к Симферополю, 26 апреля 15-я ландверная дивизия генерала Роберта фон Коша окружила наступающих и потребовала очистить полуостров. В итоге Крым бескровно перешел под протекторат немцев.

В ответ на это командующий Черноморским флотом вице-адмирал Михаил Саблин увел большую часть кораблей в Новороссийск. 2 мая представители Германии потребовали от РСФСР возвращения флота. Выяснение отношений тянулись более месяца: Берлин давил на Москву, угрожая начать наступление вглубь России 19 июня 1918 года.

«Устроить был всегда не прочь Варфоломеевскую ночь»

В стране уже разгоралась полномасштабная гражданская война, а Красная армия еще только создавалась, и перспектива скрестить оружие с регулярной иностранной армией Совнаркому никак не улыбалась, поэтому в Новороссийск были направлены две телеграммы. Официальная требовала от назначенного врио начальника Черноморского флота капитана I ранга Александра Тихменева перевести флот обратно в Севастополь и сдать корабли немцам, а шифрованная приказывала их затопить.

Столь противоположные указания заставили моряков собраться на митинг и проголосовать. Большинство высказалось за Севастополь, и после этого «референдума» Тихменев повел девять кораблей в Крым. Команды оставшихся 16 судов во главе с линкором «Свободная Россия» («Императрица Екатерина Великая») почти полностью разбежались, и прибывший из Москвы заместитель Троцкого по морским делам Федор Раскольников организовал их затопление в Цемесской бухте.

В 1918-1920 годах «альбатросы революции» проявляли себя не столько в привычной морской стихии, сколько в сухопутных сражениях. Немало их пополнило ряды ВЧК, наводя страх не только на врагов революции, но и на мирных обывателей.

Писатель Иван Бунин, в 1918-1920 года оказавшийся в Одессе, в «Окаянных днях» писал: «Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают, кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребёнком. Она молила, чтобы её пощадили ради ребёнка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» — и застрелили и его».

А комендант Смольного и Кремля балтийский матрос Павел Мальков 3 сентября 1918 года собственноручно расстрелял Фанни Каплан после её покушения на Ленина. Пояснительную записку по этому поводу он закончил так: «И если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда».

«Мятеж не может кончиться удачей»

С революционной вольницей моряков было покончено только после окончания гражданской войны. Последним ее всплеском был Кронштадский мятеж, подавление которого стоило нескольких тысяч жизней. На митинге 1 марта 1921 года «братишки» потребовали от руководства страны провести перевыборы всех советов, освободить из тюрем социалистов, упразднить в армии и на флоте институт комиссаров и ликвидировать заградотряды и коммунистические боевые отряды.

Однако, несмотря на то, что восставшие представляли внушительную силу – до 18 тысячи человек при 140 орудий, в том числе корабельных, - времена были уже не те. Новой власти революционные матросы стали уже не нужны, более того, они оказались смертельно опасны. На их подавление была направлена группа войск численностью в 24 тысячи человек.

7-18 марта 1921 года в ходе двух штурмов Кронштадта с обеих сторон было убито почти три тысячи человек. Восстание было потоплено в крови, а к декабрю 1922-го численность Морских сил Красной армии резко сократили: с более чем 86 тысяч до почти 37 тысяч человек.

Предстояло создать новый боеспособный флот, полностью подконтрольный руководству страны.