4 декабря умер Василий Белов. Екатерина Соловьева, руководитель ЖЖ-сообщества "Русский север", делится любимыми цитатами из произведений писателя, который открыл ей мир северной русской деревни, и сопровождает цитаты фотографиями, сделанными во время многочисленных поездок в этот мир.

4 декабря умер Василий Белов. Екатерина Соловьева, руководитель ЖЖ-сообщества "Русский север", делится любимыми цитатами из произведений писателя, который открыл ей мир северной русской деревни, и сопровождает цитаты фотографиями, сделанными во время многочисленных поездок в этот мир.

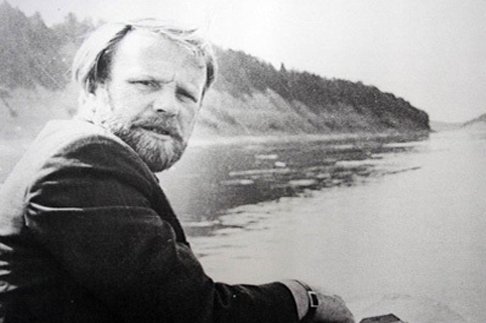

Фото: Петербургский Дневник

Утром я хожу по дому и слушаю, как шумит ветер в громадных стропилах. Родной дом словно жалуется на

старость и просит ремонта. Но я знаю, что ремонт был бы гибелью для дома: нельзя тормошить

старые, задубелые кости. Все здесь срослось и скипелось в одно целое, лучше не трогать этих сроднившихся бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг другу.

В таких вовсе не редких случаях лучше строить новый дом бок о бок со старым, что и делали мои предки испокон веку. И никому не приходила в голову нелепая мысль до основания разломать старый дом, прежде чем начать рубить новый.

(“Плотницкие рассказы”)

Первым появился на пути колоритный субъект, получившийся от смешения легавой и какой-то декоративной собачки, имеющей чисто прикладное значение породы. Это был Олешин Сутрапьян, он взлаял разок и тут же притих. Сутрапьян убежал, но явилась маленькая, тонконогая, принадлежавшая Евдокии Минутка. Я не был знаком с нею накоротке, и она так смело приступилась ко мне, что я поневоле попятился задом, а она, видя мою слабость, быстро наглела и вскоре цапнула за валенок. Агрессивность ее никак не соответствовала размерам тщедушного туловища.

(“Плотницкие рассказы”)

Мне вспомнилось, как в раннем детстве я любовался работой ласточек под карнизом. Они так весело, так ловко строили свои домики над окнами, гнезда лепились одно к другому, как соты. Я много дней подряд недоумевал, из чего сделаны гнезда. Я хотел потрогать домик руками, узнать, как он сделан: уж очень загадочным, интересным казалось все снизу. Я спросил у бабки, из чего сделаны гнезда. "Из грязи", — сказала бабка. Это было до того грубо и непоэтично, что я был обижен, не поверил и до вечера ходил за бабкой следом, чтобы она помогла достать гнездо. И вот мы взяли из хмельника тонкий длинный шест. Бабка, ругаясь, достала шестом крайнее пустое гнездо и отколупнула его. Я бросился глядеть, схватил ласточкино строение и... чуть не запустил им в бабку. Гнездо действительно было слеплено из комочков грязи, скрепленных соломинками и птичьим пометом. И мне казалось тогда, что во всем виновата бабка...

(“Плотницкие рассказы”)

Помню, великим постом привели меня первый раз к попу. На исповедь. Я о ту пору уже в портчонках бегал. Ох, Платонович, эта религия! Она, друг мой, еще с того разу нервы мне начала портить. А сколько было других разов.

Правда, поп у нас в приходе был хороший, красивый. Матка мне до этого объяснение сделала: "Ты, — говорит, — Олешка, слушай, что тебя будут спрашивать, слушай и говори: "Грешен, батюшка!" Я, значит, и предстал в своем детском виде перед попом. Он меня спрашивает: "А что, отрок, как зовут-то тебя?" — "Олешка", — говорю. "Раб, — говорит, — Божий, кто тебя так непристойно глаголеть выучил? Не Олешка, бесовского звука слово, а говори: наречен Алексеем". — "Наречен Алексеем". — "Теперь скажи, отрок Алексей, какие ты молитвы знаешь?" Я и ляпнул: "Сину да небесину!" — "Вижу, — поп говорит, — глуп ты, сын мой, яко лесной пень. Хорошо, коли по младости возраста". Я, конечно, молчу, только носом швыркаю. А он мне: "Скажи, чадо, грешил ты перед Богом? Морковку в чужом огороде не дергал ли? Горошку не воровывал ли?" — "Нет, батюшка, не дергал". — "И каменьями в птичек небесных не палил?" — "Не палил, батюшка".

(“Плотницкие рассказы”)

Лодка плывет по бесшумному зеленому лесу. Весло хлебает густую, пронизанную солнышком воду, и Зорин видит, как по затопленным тропам гуляют горбатые окуни. Свет, много света, такого искристого, мерцающего. Непонятно, откуда его столько? Или от солнца, которое горит где-то внизу, под лодкой, или от слоистой воды. Зорин вплывает прямо в желтое облако цветущего ивового куста, оно расступается перед лодочным носом, и вдали, на холме, вырастает веселая большая деревня. Дома, огороды, белые от снега полосы пашни, разделенные черными прошлогодними бороздами, — все это плавится и мерцает. Босая девчоночка в летнем платье стоит на громадном речном камне. Она зовет Зорина к себе, и у него сжимается сердце от всесветной тревожной любви. Он торопится, но лодка словно примерзла. Его тревога нарастает, мускулы почему-то немеют и не подчиняются. "Иди сюда! — слышит он голос Тони. — Иди скорее, будем ставить скворечник!" Он не может больше, он должен ставить скворечник. Сейчас он пойдет прямо к ней по солнечной широкой воде, надо поставить скворечник, скорей, сейчас же, потому что скворцы уже прилетели и в небе поет жаворонок. Он поет высоко-высоко, невидимый, настойчивый. (“Воспитание по доктору Споку”)

Ему было хорошо, этому шестинедельному человеку. Да, он жил на свете всего еще только шесть недель. Конечно, если не считать те девять месяцев. Ему не было дела ни до чего. Девять месяцев и шесть недель тому назад его не существовало.

Шесть недель прошло с той минуты, как оборвалась пуповина и материнская кровь перестала питать его маленькое тельце. А теперь у него было свое сердечко, все свое. При рождении он криком провозгласил сам себя. Уже тогда он ощущал твердое и мягкое, потом теплое и холодное, светлое и темное. Вскоре он стал различать цвета. Звуки понемногу тоже приобретали для него свои различия. Но самое сильное ощущение было ощущение голода. Оно не прекращалось даже тогда, когда он, насытившись материнским молоком, улыбался белому снегу. Даже во сне потребность в насыщении не исчезала.

И вот он лежал в люльке, и ему было хорошо, хотя он сознавал это только одним телом. Не было и тени отвлеченного, нефизического сознания этого «хорошо». Ноги почему-то сами двигались, туда-сюда, пальчики на руках, тоже сами, то сжимались в кулачок, то растопыривались. У него еще не было разницы между сном и несном. Во сне он жил так же, как и до этого. И переход от сна к несну для него не существовал.

(“Привычное дело”)

Ребятишки спали на полу, кто как, под лоскутным одеялом да под шубным. Все по-разному спят. Вон Гришку возьми, этот все время во сне встанет на коленки да так на карачках и спит. А вот Васька рядком с Гришкой, этот посапывает сладко, и слюнка вытекла изо рта; с другой стороны беленькой мышкой приткнулась Катюшка. Мишка, совсем еще воробышек, перевернулся во сне ногами в изголовье; вон Маруся, Володя, а в люльке самый меньшой, Ванюшка, спит. Нет, не спит. Всех раньше пробудился, уже сучит ножонками, и глазенки блестят от зажженной матерью лучины. Не ревун, спокойный.

(“Привычное дело”)

Фото Алексея Мякишева.

Остальные фото — Екатерины Соловьевой.