В начале 1980-х мне довелось работать на съезде журналистов СССР. Помню, как в докладе председателя мандатной комиссии прозвучала фраза: «среди делегатов нашего съезда находится участник штурма Зимнего дворца». Тогда это было встречено аплодисментами. А что, может быть, лет так через 30 и события августа 1991 года наконец-то будут считать революцией, и я стану ее «уникальным участником», конечно, если доживу.

…19 августа, в праздник Преображения Господня, я планировал попасть в Кремль на патриаршее богослужение и крестный ход, а затем на открытие Международного конгресса соотечественников, но когда утром включил телевизор и услышал о том, что власть в стране взял ГКЧП, планы резко изменил и поехал в редакцию. А там про танки на улицах города уже все знали и даже видели их, но все равно поспорить пришлось: как широко мы будем освещать на страницах газеты присутствие военных в Москве, как сверстаем слова Янаева, Ельцина, Гавриила Попова — на одной полосе или разведем, насколько резко даем отповедь ГКЧП?

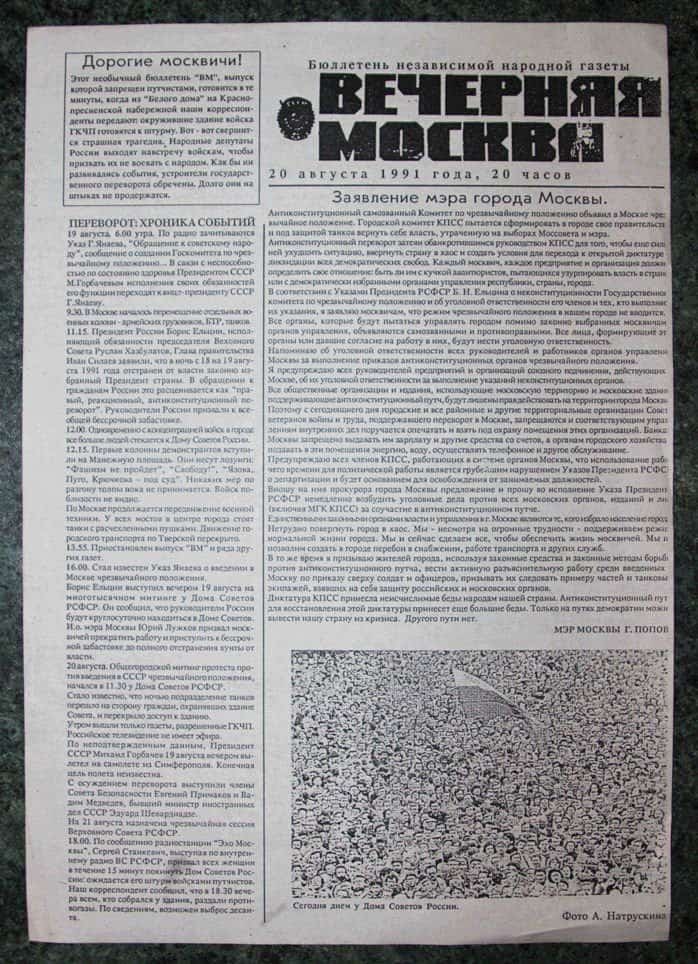

Хотя номер в тот день мы и сделали, газету не напечатали — Московский городской комитет КПСС закрыл «Вечернюю Москву». Когда в 13.55 пришел директор издательства и я к нему бросился с просьбой, мол, можно «сдвинуть график подписания, так как новости идут, а мы не успеваем?», то в ответ услышал: «Старая площадь (где располагался горком КПСС) приказала газету за ворота не выпускать…».

Вот какие были порядки — «Вечёрка» еще год назад стала независимым изданием, то есть не в структуре и не под контролем партии (самостоятельное юридическое лицо), но типография все еще подчинялась горкому, а потому ее руководство и выполнило указание начальства, а других «независимых» типографий еще и в природе не было. ГКЧП взял под контроль СМИ, закрыв все, кроме партийных изданий, а по телику пустил бесконечное «Лебединое озеро».

Но тут пришел наш парламентский обозреватель из Белого дома, рассказал про выступление Ельцина на танке, и говорит: «Переворот, революция!» Сразу как-то все протрезвели, а потому выпили еще, и стали размышлять над извечным вопросом: «что делать?» Пришел гонец из «Московского комсомольца» и рассказал, что завтра, 20 августа, в редакции «Московских новостей» редакторы независимых газет будут договариваться делать «Общую газету». Мы как-то профукали возможность присоединиться к этому проекту, но не забывали о своей профессии . Репортеры завалили мой стол фотографиями с митингов у Белого дома, на Тверской, на Манежной площади, репортажами, десятками интервью участников протеста… Но пока это было «вещью в себе» — газетчик без линотипа, ротации и экспедирования превращается в Робинзона на необитаемом острове.

К тому времени я уже научился нажимать кнопки на компьютере — всего в редакции тогда их было три штуки, так, больше для баловства. Говорю: «Можем сделать листовки». Поставили на листовках слово «бюллетень», чтобы не нарушать закон о СМИ. Формат А4, с двух сторон, логотип «Вечерки» — напечатали тысяч десять-двенадцать таких листовок на принтерах, все картриджи пожгли, пару ксероксов загубили (сделали два номера). И самое главное — подписали своими фамилиями, наверное, потому, что адреналин был через край, чувства страха уже не было. А ведь тогда все могло бы закончиться… уголовным делом. Мы же требовали не выполнять постановления ГКЧП, а если бы он победил, что с нами было? Тогда мы написали в обращении к москвичам: «Этот необычный бюллетень «ВМ», выпуск которой запрещен путчистами, готовится в те минуты, когда из «Белого дома» наши корреспонденты передают: окружившие здание войска ГКЧП готовятся к штурму. Вот-вот свершится страшная трагедия. Народные депутаты выходят навстречу войскам, чтобы призвать их не воевать с народом. Как бы ни развивались события, устроители государственного переворота обречены. Долго они на штыках не продержатся».

Главный редактор ходил с маленьким газовым пистолетом и с очень серьезным лицом говорил «буду отстреливаться», а мы с ребятами забаррикадировали двери в редакцию и часть коридора столами, шкафами, стульями… Сейчас-то это смешно читать, а тогда было реально страшно. Еще страшнее стало после того, как я позвонил в информационные агентства, а также на радиостанцию «Эхо Москвы» (когда после небольшого перерыва она вновь возобновила передачи) и рассказал о закрытии газеты и о том, что подготовлены листовки, которые уже распространяются на улицах города.

Сразу стало как-то пусто внутри, словно что-то оборвалось. То есть был сделан шаг в неизвестность, которая пугала, которая реально могла сломать жизнь — и не только мою. Настал тот момент, когда резко спадает напряжение, и открывается новое знание: ощущение почти мистической близости с семьей, с детьми и… с вечностью.

На баррикадах у Белого дома (и внутри здания), нас встречали радостно, быстро разбирали листовки, а потом угощали диковинными сигаретами «Парламент» и «колой» в железных банках. И всю ночь рассказывали удивительные истории, которые несколько раз прерывались криками о начале штурма. Ночью на 21 августа именно здесь меня и застало известие о том, что в туннеле на Садовом кольце погибли Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский, и уже через полчаса я расспрашивал очевидцев на месте трагедии…

Несколько журналистов газеты раздавали наши листовки прохожим, расклеивали их на автобусных остановках и в метро. Помню, как на одной станции за мной бежал человек с чемоданом и кричал: «Я из Пензы! Дай прочитать, умоляю, мы же ничего не знаем. Хочешь, на колени встану?!» Потом сзади два милиционера подходят, спросили, что это я клею, «непорядок». Забрали в обезьянник и… стали читать листовки, забрали себе несколько штук, перед тем как меня отпустить.

Когда все кончилось, Горбачев вернулся в Москву, и был снят запрет на выпуск газеты, 24 августа мы сделали специальный выпуск — поставили три полосы одних фотографий тех трех исторических дней. Возбуждение было колоссальным, невозможно было находиться в редакции, надо было вновь оказаться на городских улицах, среди людей. Я с приятелем пошел в типографию, подошел к офсетным машинам и, не обращая внимания на печатников, забрал с транспортера охапку газет. Те промолчали, не остановили мое, прямо скажем, воровство. Потом спустился в метро и просто шел по вагонам, пассажиры бросались ко мне со всех сторон, хватали газету, просили еще, засовывали мне купюры в карманы пиджака. В тот вечер мы собрали более ста рублей, и это при копеечной цене (потом купили на них венок — «От Вечерки» и читателей» и отнесли его на Ваганьковское кладбище).

Доехал до Лубянки, а там море людей. Подхожу к тому месту, где еще вчера стоял Дзержинский, и вынимаю газеты. Меня буквально втоптали в газон, а все газеты отняли. На площади Свердлова тоже громадная толпа, какой-то мужик орет, что, мол, у Ельцина три пулевых ранения. Я говорю: «Это все не так». — «А ты откуда знаешь?» Я ответил, что журналист. Вмиг я оказался на перевернутой урне, меня три человека держали и как в старом советском фильме («товарищ Калинин, скажите речь») попросили сказать речь. Я заорал в мегафон: «Ребята, мы победили, долой коммунизм!»

Потом мне дали медаль, за которую мне потом несколько раз хотели морду набить. Потом был октябрь 1993 года. А еще через пять лет трое моих коллег, которых как раз и не было в редакции в те дни, стали долларовыми миллионерами. И все же это было самое счастливое время в моей жизни: была вера в то, что наша жизнь станет лучше, что за это «лучше» стоит бороться, что каждый может стать участником этой борьбы. Как прекрасен и как призрачен этот революционный романтизм, сколько он рождает надежд и сколько иллюзий…

Фото из архива автора