«Успение Девы Марии» Караваджо сегодня общепризнанный шедевр, одна из жемчужин коллекции Лувра. Однако так было не всегда. История этой картины, написанной для римской церкви Санта-Мария-делла-Скала, драматична, до сих пор с ней связано множество нерешенных вопросов, на протяжении нескольких столетий мы видим самые противоречивые ее трактовки и полярные оценки — от полного неприятия до безусловного восхищения.

«Безбожник и мерзавец»

«Успение» — картина сложная, революционная, находящаяся на рубеже эпох, как и все зрелое творчество Караваджо последнего десятилетия его жизни, между 1600 и 1610 годами. Вообще Микеланджело Меризи из ломбардского городка Караваджо (название городка и стало привычным для нас именем) — «художник рубежа», постоянный нарушитель границ.

Столкновение света и тьмы, излюбленный его прием, метафорически распространяется на все, чем занимался Караваджо, чем он был знаменит. Через этот контраст можно увидеть и саму его жизнь, и ее восприятие потомками. В самом деле, как можно это совместить? Караваджо — великий живописец, реформатор искусства XVII века, и Караваджо — гуляка, грубиян и задира, регулярно опускающийся на социальное дно, постоянно попадающий в тюрьму (сохранилось множество протоколов допросов и постановлений суда, по ним историки и воссоздают его более чем бурную биографию).

Караваджо — автор религиозных картин, знакомый со многими просвещеннейшими людьми своего времени, кардиналами и аристократами, тонкими знатоками искусства, и Караваджо — «безбожник и мерзавец», если вспомнить слова пушкинского Дона Карлоса, которыми тот характеризует Дон Гуана в «Каменном госте».

К настоящему времени жизнь Караваджо известна и описана достаточно подробно. Страницы его биографий рисуют яркий тип дебошира, драчуна и дуэлянта, автора оскорбительных эпиграмм, друга римских блудниц — пожалуй, русскому читателю и правда проще всего представить себе такой тип по пушкинскому Дон Гуану. Скорее всего, именно в схватке из-за проститутки с ее сутенером художник и нанес некоему Рануччо Томассони роковой удар мечом, убил противника и вынужден был бежать из Рима. За его голову властями была обещана награда. Последние четыре года жизни он скрывался от папской полиции, жил в Неаполе, в ту пору принадлежавшем Испании, на Мальте, на Сицилии и продолжал писать картины, все более напряженные и мрачные — достаточно посмотреть на его поздние «Обезглавливание Иоанна Крестителя» (1608) или «Давида с головой Голиафа» (1610), где Голиаф, его отрубленная голова — один из автопортретов художника.

Через четыре года в Риме его уже готовы были простить, но Караваджо умер от болезни (по другим сведениям, от раны) в дороге. В Рим он так и не вернулся.

Отвергнутый шедевр

Мы знаем заказчика «Успения Марии» — им был известный в Риме юрист, занимавший высокие должности в папской администрации, ученый и благочестивый человек по имени Лаэрцио Керубини. Он заказал «Успение» для фамильной капеллы Керубини в церкви Санта-Мария-дела-Скала, расположенной в районе Трастевере. Это была церковь недавно утвержденного монашеского ордена босоногих кармелитов — в отличие от обычных кармелитов, существовавших с XII века, босоногие кармелиты придерживались более строгих монашеских правил, идеалов смиренной бедности, это был один из нищенствующих монашеских орденов.

Картина была заказана Караваджо в 1601 году, но, вернее всего, от этого заказа его отвлекли другие работы, и он дописал «Успение» только в 1606 году, когда в жизни его наступила явно черная полоса, закончившаяся убийством и бегством.

Приход кармелитской церкви работу Караваджо решительно отверг и, не дав ему возможности написать второй, исправленный вариант, сразу заказал тот же сюжет, «Успение Богородицы», другому художнику — Карло Сарачени (кстати говоря, последователю Караваджо).

Сарачени написал «Успение», но римские босоногие кармелиты не приняли и его работу, однако все же дали шанс художнику написать картину еще раз — и эта вторая попытка была наконец одобрена.

Все три картины сохранились, и благодаря этому мы отлично понимаем, что было нужно босоногим отцам в их церкви и насколько далек от их представлений о «правильном Успении Богородицы» был вариант Караваджо.

До этого минимум дважды картины, написанные Караваджо по заказу церкви, уже «заворачивали», иногда давая возможность написать второй вариант, иногда — нет. Буквально перед «Успением» произошла похожая история с «Мадонной, Младенцем и святой Анной» — картина была заказана для главного храма католического мира, собора Святого Петра. Безусловно, этот заказ был важен для Караваджо, и он постарался, однако заказчики работу не приняли.

В каждом таком случае события развивались похожим образом: церковь заказывает работу, предоставляя автору свободу в выборе типов, одежд, цветов и так далее, потом, заплатив гонорар, отказывается от законченной вещи — и вскоре возникает богатый заинтересованный коллекционер, который работу Караваджо покупает. В случае с «Мадонной, Младенцем и святой Анной» картину быстро купил кардинал Шипионе Боргезе, племянник папы римского Павла V, знаменитый коллекционер. До сих пор в родовой коллекции на вилле Боргезе в Риме среди других шедевров можно видеть шесть картин Караваджо.

С «Успением Богородицы» вышло еще интереснее: картину увидел тридцатилетний Рубенс, бывший в то время придворным художником мантуанского герцога Винченцо Гонзаго и покупавший произведения искусства для герцогской коллекции. В 1606 году Рубенс как раз жил в Риме, он увидел «Успение» и посоветовал герцогу купить картину, что и было сделано. После этой покупки картина Караваджо еще неделю выставлялась в Риме в частном доме, семь дней художники и ценители искусства шли смотреть на невиданное «Успение». Специально оговоренным — и весьма красноречивым — условием посещения этой «выставки» был запрет на копирование работы.

Посмотрим внимательно на картину и мы.

Вернуть зрителя в реальность

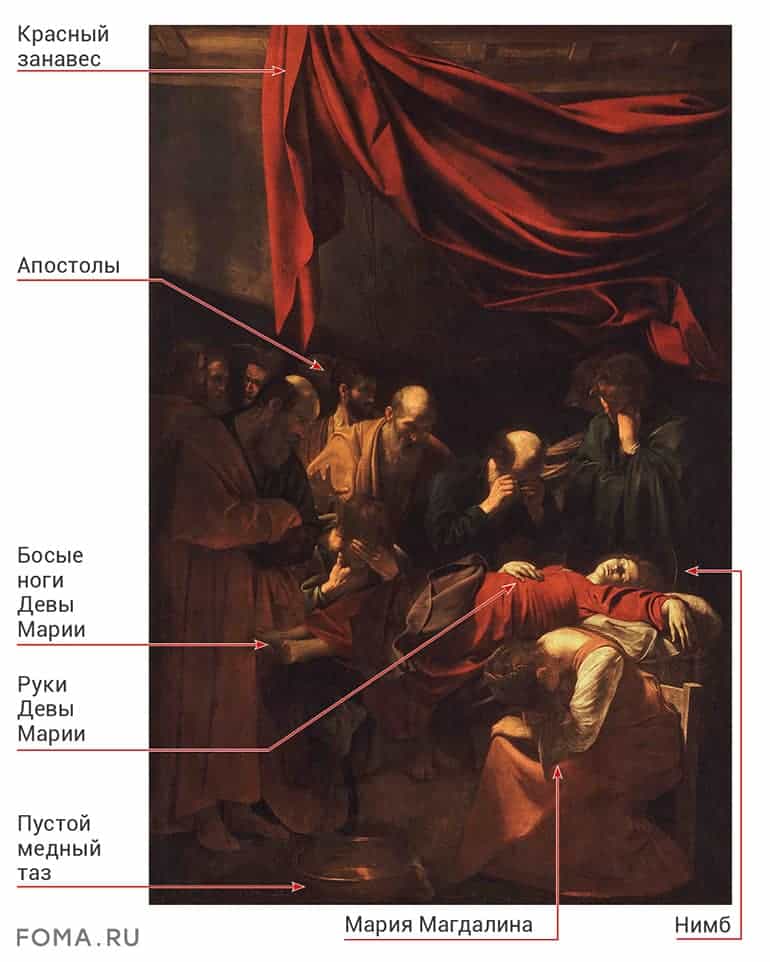

Мы видим бедную комнату, лишенную мебели, погруженную в коричневатый сумрак. Солнечный свет скупо проникает из невидимого окна слева, откуда-то из-под крыши. Несколькими бликами свет ложится на склоненные лысые головы бородатых мужчин (апостолы), ниже — выхватывает из темноты бледное лицо Марии, кисти ее рук, ее простое красное платье. Мария лежит на коротких деревянных носилках или короткой кушетке, мы видим ее босые ноги, выглядывающие из-под платья, они висят в воздухе. В изголовье ложа Марии стоит молодой человек (апостол Иоанн), его кудрявая голова, его лицо почти неразличимы, свет ложится только на кисть его левой руки и едва касается щеки.

Караваджо создает ощущение воздушной среды (одно из заметных новаторств этой картины), воздух здесь сумрачен, он окутывает фигуры, погружает их в единую атмосферу. Фигуры первой линии дают нам почувствовать глубокое горе, переживаемое в полном молчании. Апостолы, могучие мужчины с мощными жилистыми шеями, в «Успении» Караваджо монументальны, они стоят как скалы, как горная гряда, словно закрывая Марию от внешнего мира. Лиц их мы практически не видим.

Чуть глубже и левее в полумраке стоят еще несколько мужчин разного возраста, они, если приглядеться, негромко переговариваются. Видимо, это те из апостолов, кто вошел в комнату позже.

Ближе всего к нам сидит, опустив голову, уперев локти в колени, убитая горем молодая золотоволосая женщина, это Мария Магдалина. Свет обозначает ее склоненную шею, часть спины, плечо — и стекает вниз по белому рукаву. У ног Магдалины на полу стоит пустой медный таз, виден кусок ткани на его краю. Световой блик, уже тусклый, замирает на дне этого таза — здесь кончается путешествие света вниз, отсюда наш взгляд может подниматься вверх.

Апостолы оплакивают Марию, но в картине Караваджо нет никакого театрального плача, рыданий для публики. Это настоящее горе, реальное, не условное, когда слов нет, а слезы застревают в горле. Именно с таким горем Караваджо хочет столкнуть зрителя, вошедшего в капеллу Керубини в Санта-Мария-делла-Скала.

Картина поражает мощным реализмом изображенной сцены. Как раз это и было в ней самым непривычным. Караваджо старается потрясти зрителя, оторвать его от воображаемого мира, от сугубо эстетических переживаний, вернуть в реальность. Его трактовка — это «Евангелие здесь и сейчас», ожившее на наших глазах и требующее нашей человеческой реакции. Действие не отгорожено от зрителя никакой условной границей. Караваджо буквально втягивает нас в свою картину, мы оказываемся внутри этой комнаты и должны пережить ту же скорбь, которую переживают апостолы и Магдалина.

Кажется, что в этом «Успении Марии» все сакральное исчезло, осталось только земное, только человеческое. Лишь тонкий обруч — нимб — вокруг головы Марии указывает на то, что это не обычная женщина, а Богородица.

Скрытый смысл деталей

Благодаря стараниям целой плеяды современных историков искусства в этой нарочито «приземленной» картине обнаружено немало скрытых образов и деталей. Хотя такие исследования, как правило, не претендуют на стопроцентную истинность и должны восприниматься как гипотезы, они бывают очень интересны.

Скажем, висящие в воздухе подчеркнуто босые ноги Марии. Мы видим не только ее ступни, но и щиколотки, которые некоторым комментаторам кажутся опухшими, лишенными царственного изящества — с одной стороны, это просто ноги бедной женщины, но они должны напоминать нам, что мы в церкви босоногих кармелитов. Караваджо явно связывает свою картину с этим контекстом, с кармелитским идеалом святой бедности. Мария здесь показана, если угодно, как прообраз для всякой монахини-кармелитки, как святая покровительница ордена, чье полное название: Орден братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармил.

Руки Марии. Давно замечено, что ее левая рука откинута в сторону перпендикулярно телу — и ряд ученых воспринимают это как указание на распятие ее Сына, Иисуса Христа. Об этом пишет, например, американский искусствовед Памела Аскью, автор известной монографии, посвященной анализу «Успения» Караваджо.

Правая рука Богородицы, лежащая то ли на животе, то ли в области нижних ребер — ее положение определяют по-разному, — как и левая рука, может указывать на Христа: или на Его рану, нанесенную копьем именно справа, или на чрево, некогда принявшее и выносившее Спасителя Мира. С этой последней трактовкой иногда связывают и заметно округлый живот Марии. Современные искусствоведы говорят о возможном значении этой детали, логично и убедительно согласующейся с другими скрытыми в картине «знаками Христа».

Пустой медный таз на полу перед Марией Магдалиной может быть понят как выразительная и трогательная в своем реализме бытовая деталь: возможно, из этого таза Магдалина только что обмывала тело усопшей Девы, но может трактоваться и в значении «пустого сосуда», указывая опять же на «божественный сосуд», Богородицу, чье тело, оставленное душой, теперь «опустело». Еще одно, дополнительное, символическое значение металлического таза — указание на чистоту Девы, то есть на ее девственность. Точно такой же символический смысл носит, к примеру, медный сосуд-рукомойник в ренессансных картинах, изображающих Благовещение.

Само присутствие Магдалины в сцене Успения — нечто необычное и неожиданное. Магдалина на предшествующих живописных полотнах если и участвует в сценах оплакивания, то не Девы Марии, а Иисуса Христа, и всегда в составе группы «трех Марий». Но если мы вспомним, что церковь, для которой был написан образ, была связана с Casa Pia, приютом для бедных женщин, в том числе для бывших проституток, то сидящая у одра Магдалина, которая в западной церковной традиции (в отличие от православной) ассоциируется с упомянутой в Евангелии раскаявшейся блудницей, идеально соотнесется с этим фактом и ее появление в сцене именно этого «Успения» получит глубокий смысл.

Исследователи обращают внимание и на деревянный крест, еще один скрытый «знак Христа» в картине, который образуют балки под потолком или перпендикулярные линии дощатого ложа Богоматери и спинки стула, на котором сидит Магдалина.

Но пожалуй, главная деталь, мимо которой не может пройти никто из пишущих об этой картине и которую трактуют очень по-разному, это огромный кусок ткани — полог, занавес — красного цвета, свисающий с потолка.

Загадка красного занавеса

Одни видят в нем указание на присутствие самого Христа над сценой Успения (в традиционной иконографии Христос должен находиться над ложем уснувшей матери). Полог может в прямом смысле скрывать Христа от наших глаз, как театральный занавес скрывает сцену, а может быть еще одним видимым «знаком Христа», в ряду других знаков в этой работе.

Цвет занавеса не может не вызвать в памяти «багряницу», в которую римские воины издевательски, не ведая, что творят, облачили Христа перед распятием: …надели на Него багряницу и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову (Мф 27:27).

Дева Мария прямо связана через образ «пурпурной багряницы» с плотью Христа в Великом Покаянном каноне святого Андрея Критского. Но еще важнее в данном случае вспомнить слова апостола Павла, который сравнивает плоть Христа с завесой храма: Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою (Евр 10:19–20).

Явная цветовая перекличка занавеса и платья Марии – еще один скрытый «знак Христа»: с одной стороны, знак царственности, с другой — еще одна параллель между Успением Марии и смертью ее Сына.

Другая распространенная трактовка этой ткани — символическое указание на фигуру возносящейся к небу Богородицы (Караваджо не захотел нарушать реализма своей сцены и не стал вводить в нее изображение неземного видения, но ограничился указанием на нечто, скрытое от наших глаз).

По мнению современного английского искусствоведа Эндрю Грэма-Диксона, «в буквальном смысле эта ткань — балдахин ложа Богородицы, но духовно — это знак свыше. Его цвет относится к ее телу, а его форма рассказывает историю ее души. Его тянет вверх, его возносят к небу невидимые энергии».

По мнению другого специалиста по творчеству Караваджо, Рэндольфа Паркса, написавшего прекрасную развернутую статью, посвященную «Успению Марии», занавес играет здесь важную роль. Паркс говорит о нем как о «резонаторе скорби апостолов», о том, что занавес обладает поистине гипнотической силой и улавливает чувства смотрящего, заставляя нас вместе с участниками прощания пребывать в бесконечной скорби. Паркс справедливо замечает, что красный занавес, перекликаясь по цвету с платьем Богородицы, создает у зрителя ощущение ее «доминирования» на большой плоскости живописного поля, ее величия, то есть в конечном счете ученый говорит о красном занавесе как о символическом предмете, связанном с Девой Марией.

Опускается ли эта завеса вниз, висит неподвижно или поднимается вверх, к небу, точно сказать невозможно, но большинство современных искусствоведов, пишущих об «Успении» Караваджо, склонны видеть здесь именно восходящее движение, преодолевающее силу тяжести и само по себе имеющее явный символический смысл.

Для правильного рассматривания картины важно учесть, что ее предполагалось расположить в капелле Керубини достаточно высоко: нижний край алтарного образа, исходя из архитектурного устройства капеллы, должен был находиться примерно на 130 см выше уровня наших глаз. Входящий в капеллу и молящийся перед алтарем человек неизбежно взирал на «Успение Марии» снизу вверх. Взгляд его, по замыслу художника, должен был подниматься и через ближайшее к нам пятно света — через фигуру Магдалины, сразу оказываться за ее спиной, то есть внутри сцены, возле усопшей Девы Марии (мы сразу узнаём, что случилось). Затем взгляд поднимается еще выше, к головам скорбящих апостолов (мы узнаём, как на случившееся реагируют собравшиеся, видим их скорбь), а затем — еще выше, к огромному пологу, который, подобно красным небесам, замыкает сцену сверху, но вместе с тем и раскрывает эту сцену дальше, вверх, к настоящим небесам.

Все это восходящее движение взгляда приводит к тому, что, не показывая нам буквально вознесение Девы Марии, которое обычно изображали в этом сюжете итальянские художники, Караваджо и символически, и чисто художественно, за счет света, цвета и композиции своей работы вознесение нам все-таки показывает.

Огромное, символическое, богословское значение в этой картине получает именно свет, его присутствие среди скорбного сумрака, его восходящее движение. Такой символический свет у Караваджо уже встречался, например, в его «Призвании апостола Матфея» или в «Обращении Павла», это свет как зримое присутствие Бога, божественного голоса, божественной воли среди земного, даже нарочито «заземленного» мира. Но пожалуй, именно в «Успении Марии» эта символика света использована Караваджо особенно тонко.

«Обращение Савла». Караваджо, 1601

«Призвание апостола Матфея». Караваджо, 1600

Другое дело, готов ли зритель по-настоящему увидеть картину Караваджо? Судя по всему, у современников в этом вопросе единства не было.

Что так смущало в работе Караваджо?

Почему заказчик отверг эту удивительную, новаторскую работу? Современники, писавшие о Караваджо (но им далеко не всегда можно верить), говорят о «непристойности картины», но современные искусствоведы смотрят на этот вопрос иначе, глубже: тем, кто принимал работу Караваджо, было чуждо в ней буквально все. Не только лицо Марии, но и то, что она мертва, что нет небес и возносящейся туда воскрешенной Девы, нет ангелов, другими словами, нет изображения телесного воскресения и вознесения Девы Марии с ее последующей коронацией на облаках, которое было абсолютно принятым в эпоху Ренессанса изображением Успения.

Как изображали «Успение Девы» (L’Assunzione della Vergine) великие итальянские художники предшествующего столетия? Больше всего эта иконография напоминает нам иконографию Вознесения Христа.

Посмотрим на две наиболее значительные работы, вполне характерные, — на «Успение» Рафаэля (1502–1504), написанное для одной из церквей в Перудже, и на «Успение» Тициана (1515– 1518), алтарный образ из церкви Санта-Мария-деи-Фрари в Венеции.

Апостолы снизу провожают взглядами Марию, она возносится на небо в сонме ангелов или уже находится на небесах, где Христос возлагает на Свою Мать корону.

Примерно такого же «Успения» хотели и заказчики в Санта-Мария-делла-Скала, они были упорны и получили в конце концов желаемое от Карло Сарачени: Мадонна уже поднялась над апостолами, глаза ее открыты, она молитвенно смотрит вверх, устремляясь к Богу, над головой Девы — яркое сияние, на облаках ее приветствуют ангелы, музицирующие и протягивающие цветы. υ

Картина Карло Сарачени до сих пор находится в этой римской церкви, в капелле Керубини — на том самом месте, для которого писал свое «Успение» Караваджо.

Главный вопрос, который ставит картина Караваджо: может ли реалистическая живопись оставаться религиозной? Казалось бы, в традиционном смысле — не может, так как слишком «заземляет» происходящее, исключает чудесное, трансцендентное. Но с другой стороны, Караваджо удается столь решительно приблизить нас к происходящему событию, предъявить нам «ожившее Евангелие», ожившее предание, что это вызывает взрыв эмоций, сопереживания, сочувствия.

Думаю, что творчество Караваджо все же дает нам положительный ответ на поставленный вопрос: да, его «Успение» — безусловный образец христианского искусства, хотя это искусство строится на других основаниях и использует другие средства, чем живопись Средних веков и Ренессанса. Главное оружие Караваджо — достоверность изображения, отсутствие идеализации, «правда жизни». Именно в этой роли — новатора, борца за художественную правду — он и вошел в историю искусства.

Прожив 40 лет, оказав своим творчеством огромное влияние на живопись целого столетия, к XIX веку Караваджо был прочно забыт. К примеру, римские путеводители XIX века, описывая картины, которые можно увидеть в церквях Вечного города, иногда даже не упоминают находящиеся там работы Караваджо, не говоря уж о подробном их описании. Его просто перестают видеть, его как будто бы нет.

Очередное «открытие» Караваджо начинается примерно в середине ХХ века и, судя по числу выставок, статей, монографий, художественных и документальных фильмов о художнике, в наши дни его слава снова, как и в начале XVII века, поднимается в зенит.