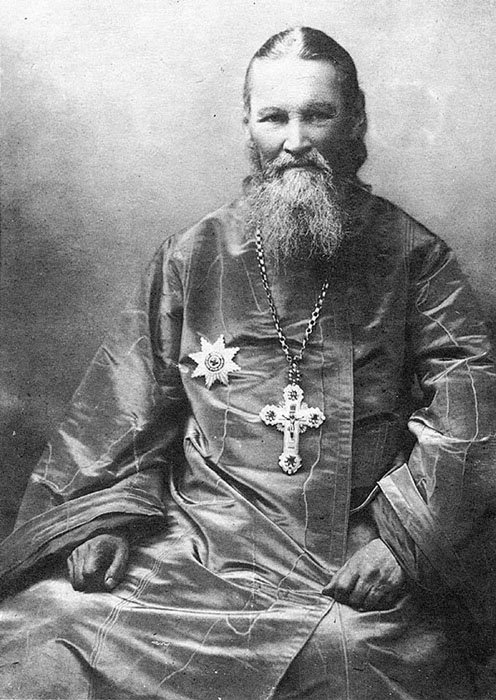

Почему бóльшая часть образованного общества категорически, жестко не принимала отца Иоанна? Ведь эта легендарная русская интеллигенция страстно, напряженно искала истину, идеал, жаждала справедливости, счастья для всех... Почему же именно отец Иоанн противоречил всем ее принципам?

Ведь, если вдуматься, он, воспринимая буквально евангельский призыв накормить голодного, средства для решения этой задачи искал не в прошлом, а в настоящем. Он был остро современен: газеты, фандрайзинговые программы, общенациональные сборы средств — все это реалии нового времени, в житиях святых этого нет. И его Дом трудолюбия не случайно напоминает проекты народнических коммун — тенденции времени он чувствовал очень хорошо и претворял в жизнь то, о чем преобразователи общества и мечтать не смели.

А между тем ненависть к нему образованных людей порой доходила до крайности. Есть воспоминание современников о том, как отец Иоанн во время литургии вышел с Чашей, увидел, как какой-то студент прикуривает от лампады (!) и сделал ему замечание, а студент ударил его, и Святые Дары из Чаши расплескались. Правда, студента тогда народ чуть не растерзал. А почитание святого Иоанна пережило и тех студентов, и еще многих строителей «светлого будущего»…

«Не святой» святой

В советские годы в домах многих верующих можно было увидеть фотографии отца Иоанна. А вот книг его не выдавали даже в библиотеках духовных семинарий — они попали в особый закрытый «спецхран». Я самиздатовский экземпляр его дневника в самодельном переплете храню как память о том, что все это было на самом деле.

Помню и свое первое впечатление: очень честный — перед Богом и самим собой — разговор человека, который по собственному опыту знает, что такое грех, что такое страсть, который гневается, обижается, соблазняется, но — снова и снова! — находит в себе силы на покаяние и преодоление себя… Так вот она какая, духовная жизнь — не приглаженная, не сусальная…

И еще: видя нуждающегося в помощи, он не пускается в рассуждения: «а хватит ли у меня сил, а не взвалю ли я на себя чужой крест, а нужно ли вообще помогать — вдруг это была воля Божия, чтобы этот человек пострадал, а будет ли прок от моей помощи?»

Он просто делает, что может, даже в ситуациях, когда, казалось бы, нечего сделать нельзя: снимает с себя одежду или обувь и отдает. Для него другой человек был не адом, не проблемой, а невероятным полем для творчества.

Но попробуй пожить такой жизнью! Без веры, без молитвы, без помощи Божией это физически невозможно. Есть забавное воспоминание одного семинариста, он плыл пароходом в Кронштадт и слышал, как три интеллигентные дамы спорили, чем объясняется необыкновенная сила отца Иоанна: спиритизмом, гипнотизмом или животным магнетизмом? Впрочем, в России, особенно в XX веке, все вообще происходило иррационально, наперекор тому, что принято считать здравым смыслом. И возможно, не случайно именно отца Иоанна и блаженную Ксению — святых странных, необычных, выпадавших из привычного уклада жизни, — первыми вспомнили, когда вновь появилась возможность собрать Поместный Собор.

Чужой среди своих

И все-таки почему именно Иоанн Кронштадтский? Конечно, такая любовь, как у него — особый дар. Но не один же он был такой на всю Россию! Разве мало было и есть добрых батюшек? А пастырей? Тех, о ком можно сказать словами Евангелия: «поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Мф 26:31).

Священник В. Ильинский, впервые увидевший отца Иоанна в Киевской духовной академии, оставил удивительное свидетельство о своей alma mater. Дисциплина там была строгая, на утренние и вечерние молитвы, ко всенощной и обедне ходили все аккуратно. Но во время службы преспокойно могли усесться в церкви на пол и читать газеты или просто болтать. На библейские тексты сочиняли пародии. Инспектору били стекла в окнах. И вообще вся «атмосфера раздвоения, тупого высокомерия и всякой фальши налагала на студентов глубокий отпечаток нравственного пессимизма».

И вот к этой-то аудитории приезжает отец Иоанн. Не тот, которого ждали, — «человек не от мира сего», а именно из этого самого мира, в котором они сами жили и который был им так интересен. И говорит им о православии, о царе, о Синоде, о необходимости твердо держаться заветов святых отцов, называет студентов друзьями. Говорит громко, торопливо, даже нервно, о красноречии не заботясь.

Конечно, его потом обсуждали. Но чем больше проходило времени, тем больше тех, кто попал под обаяние личности отца Иоанна, переходило в лагерь скептиков. А те, у которых это первое впечатление сохранилось, предпочитали помалкивать и с его критиками не спорить.

А вот что писал о своих студенческих годах в Санкт-Петербургской духовной академии митрополит Вениамин (Федченков): «Большинство из нас учились не для священства, а чтобы получить места преподавателей, иногда — чиновников, и лишь десять процентов шли в пастырство, то есть на пятьдесят-шестьдесят человек курса каких-то пять-шесть человек».

Кто есть пастырь добрый?

Так в чем же тогда роль пастыря, если даже «среди своих» голос его не слышат? И каким вообще должен быть православный священник? И тогда, и сейчас, когда традиция разорвана и ее надо восстановить, сшить, соединить — собой, своим опытом метаний и прозрений, духовных провалов и взлетов?

В жизни отца Иоанна Кронштадтского можно найти ключик к ответу на многие из этих вопросов.

«У нас в здравнице оказался один неграмотный пензенский мужичок из запасных, георгиевский кавалер, без ноги, — вспоминает генерал-лейтенант Д. А. Озеров. — Как его ни убеждали (…) поучиться грамоте, он упорно отказывался, говоря, что ему трудно, что у него голова не работает и что грамота ему не вернет ноги. Мужичок вообще придурковатый, и над ним потешались другие, более развитые солдаты и дразнили его. Я указал на него отцу Иоанну и передал, что вот он не желает учиться читать, а времени свободного много. Мужичок посмотрел на о. Иоанна и сказал: “Где же мне учиться, у меня от войны голова еще кругом идет”. “«Правда, — сказал отец Иоанн, — где ему учиться, — ведь он еще весь болен, ведь сколько мучений и страданий он претерпел — легко ли? Ноги лишился”. При этом отец Иоанн перекрестился, солдат поцеловал наперсный крест отца Иоанна, и они обнялись, а солдат заплакал».

Как говорится, без комментариев.

Но был и побочный эффект: именно из таких вот историй родился миф, будто к отцу Иоанну со всей страны стекались одни неграмотные крестьяне. Хотя его современники в своих письмах и воспоминаниях свидетельствуют, что к нему потоком шли люди всех сословий, бедные и богатые, простые и образованные, и крестьяне, и рабочие, и купцы, и учителя, и инженеры, и чиновники.

Или другая история из воспоминаний того же генерала Озерова. Молодой еврей-провизор из Царского Села, когда его жена тяжело заболела и доктора советовали мужу готовиться к худшему, в отчаянии бросился в Кронштадт, хотя в сущности никакой религии не признавал. И отец Иоанн выслушал его, был с ним очень ласков, помолился о выздоровлении его жены, и она действительно пошла на поправку. На радостях муж хотел в знак благодарности вместе с женой у него креститься. Но отец Иоанн совершать таинство отказался. Спросил: «А веруете ли вы в Воскресшего Христа Спасителя?» «Нет, — ответил провизор, — но я верю в святые ваши молитвы».

«В таком случае я вас крестить не могу, — сказал батюшка, — благодарности вашей мне не надо, изучайте Евангелие, обратитесь к любому священнику и, когда вы уверуете в Христа Спасителя, — креститесь».

Это об истинном и ложно понятом миссионерстве.

Святость — вне времени

Всем, кто присутствовал на службах отца Иоанна, бросались в глаза его эмоциональность и темперамент. Обычно священники произносят молитвы подчеркнуто нейтрально, но у Иоанна Кронштадтского все было совершенно иначе. А его проповеди, казалось, были обращены к каждому присутствующему.

А еще кронштадтский батюшка быстро превратился в медийную персону. Газетные публикации следовали одна за другой, светские СМИ охотно помещали репортажи из Кронштадта. Кто-то видел в нем святого, кто-то — актера, кто-то — благотворителя, кто-то — шарлатана. Про него писали и восторженные статьи, и памфлеты, и фельетоны и даже пьесы. Это была новая, невиданная прежде ситуация.

Как при этом он умудрялся «жить во Христе»? Значит это реально? Получается, все наши сегодняшние рассуждения, мол, время идет вперед, мир меняется, и пастырь должен быть готов к служению в условиях современной ему жизни — только уводят от главного?

На иврите «дух» и «ветер» одно слово — «руах». Как мы узнаем, что на улице ветер, он же невидим? То, что мы видим — это его следы. Митрополит Сурожский Антоний (Блум) говорил: «Когда люди берут проводника в горы, они выбирают человека, который бывал в горах, который знает дорогу. А молодой священник, который тебе говорит: я получил полное богословское образование, я тебя могу взять за руку и привести в Царство Божие — это неправда. Потому что он там никогда не бывал. Икона делается иконой в тот момент, когда она освящена. До того, как она освящена, это дерево и краска. Так, пока ты не станешь сосудом Святого Духа, ты — дубина, на которой намазана краска». И если это не осознать, получится как в рассказе поэтессы Ольги Седаковой: «Идет по деревне пьяный пастух, за ним волочится кнут, стадо он давно уже потерял, и бабушка моя с горькой иронией говорит: “Се пастырь добрый”».

***

Сегодня об отце Иоанне Кронштадтском выходят книги. Изданы 19 томов его дневников — в истории Русской Церкви это единственный святой, жизнь которого настолько задокументирована. И как ни странно, это создает массу трудностей. Мы привыкли к тому, что житийная литература проста, понятна и поучительна. И очень трудно осознать, что святой мог допускать ошибки, иметь мелкие слабости.

К примеру, из дневников Иоанна Кронштадтского мы узнаем, что он курил и боролся с этой привычкой всю жизнь. Но именно этот личный опыт давал ему право утверждать: «От курительного табаку омрачается и грубеет сердце, темнеет и грубеет кровь».

Поэтому его дневники у многих вызывают смущение, ведь в них он подробно, изо дня в день, фиксировал свои промахи, греховные мысли и дела. Впрочем, это «многие» из тех немногих, которые при нынешней нелюбви к «лонгридам» рискуют продираться сквозь 19 томов документальной хроники духовной жизни такого сложного святого. Первого русского святого — не преподобного, не священномученика, — канонизированного именно за пастырское служение.

Благодарю Господа, избавившего меня от внутреннего тайного падения при совершении Литургии в самой главной ее части (пред и после «Верую»), когда отец иерей Михаил накрыл священный потир платком, а я по своенравию снял его, оставил сосуд открытым; я захотел сделать этим маленький протест против него, ибо казалось, что он слишком предупредителен и буквален (по шаблону). Мир Божий оставил меня; я скоро извинился пред ним, ибо он стал немножко уклоняться от услуг мне из опасения выговора. Дело пошло на лад: мир в душу возвратился, и я совершил Литургию мирно, как и причастился. Но я был с утра раздражителен; сердце мое было неготово для Бога (Пс. 56, 8) по причине долгого сна и неготовности молитвенной. Надо раньше вставать и готовиться усерднее к Литургии.

1908 год; 23 июля.

Благодарю Господа, помиловавшего меня величественным помилованием утром, когда я раздражился на слугу Евгению за то, что опоздаю (казалось) на пароход ораниенбаумский для следования к принцу Ольденбургскому, и едва не ударил ее. Благодать оставила меня, и мне было очень худо, смутно, тесно, мрачно, смертельно; и я каялся из глубины души, да как каялся! Как Давид по согрешении (Пс. 50), как Манассия, пленный царь иудейский (2Пар. 33, 12–13)! И долго каялся тайно, едучи на пристань, и – почувствовал, наконец, что я помилован, что мне прощен грех мой. И как отвратителен, бессмыслен, неправеден был мой гнев! Ибо я поспел вовремя на пароход, и еще ждал отхода его.

Согрешил я, Господи, неприязнию к кривым, глухим (хотя и сам глухой), хромым, обезображенным в лице рябинами или шрамами, не имеющим настоящего носа, рта и всяким, так или иначе обезображенным болезнью или разными несчастными случаями, забывая, что они такие же люди, как и приятные лицом и правильным устройством всего тела, что их души также «по образу Божию» и, может быть, гораздо прекраснее они нас по внутреннему достоинству, по добродетели тайной или явной. Исправь страстное сердце мое, Господи, да всех люблю по заповеди Твоей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39).

Благодарю Господа за сегодняшнюю раннюю Литургию и доброе причащение себя и других в церкви и дома. Благодать великая!

1908 год; 12 августа. Вечер, 9 часов

Использованные материалы: С.Л. Фирсов «Святой Иоанн кронштадтский в воспоминаниях современников, издательство «Православный Свято-Тихоновский богословский институт», 1994