После ареста отца Павла несколько дней продержали в здании милиции в селе Рогачеве, а затем отправили в Дмитровскую тюрьму — погнали пешком до Дмитрова двадцать семь километров. Когда священника вели через Синьково, соседи позвали его супругу Анастасию. Она выбежала из дома и так в последний раз увидела мужа. Отец Павел был настолько измучен длинной дорогой под конвоем, что едва передвигал ноги. В тюрьму он был доставлен совершенно больным.

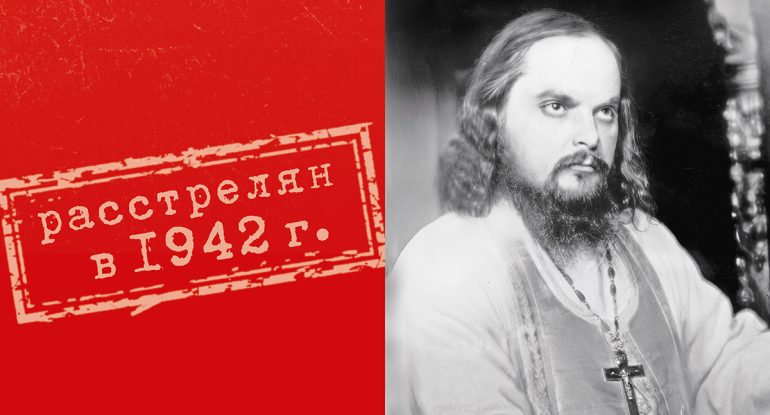

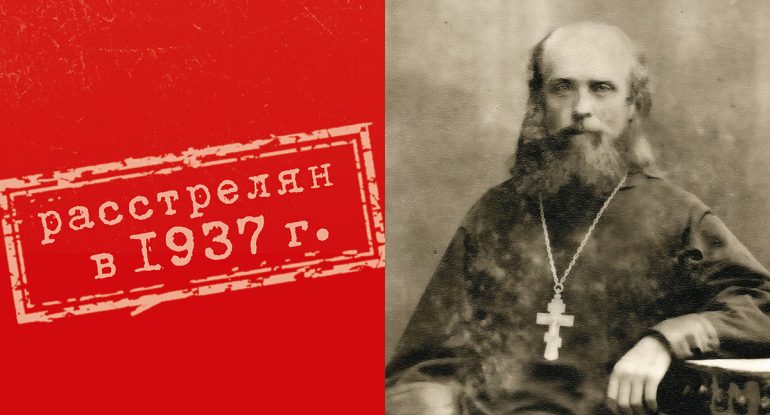

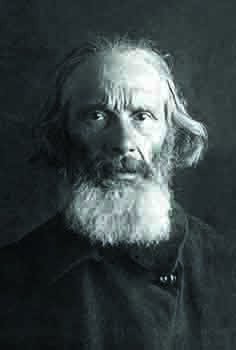

Священномученик Павел родился 10 декабря 1882 года в семье диакона Платона Павловича Преображенского, служившего в Воскресенской церкви села Воскресенского Коломенского уезда Московской губернии. В 1897 году Павел окончил Коломенское духовное училище, в 1905 году — Московскую духовную семинарию. 12 января 1907 года он обвенчался с Анастасией, дочерью служившего в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля протоиерея Иоанна Митропольского. В том же году Павел был рукоположен во диакона к церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Рождественском монастыре в Москве и поселился в небольшом двухэтажном доме рядом с монастырем. У них с супругой родились два сына и три дочери.

В 1917 году диакон Павел был рукоположен во священника ко храму Рождества Пресвятой Богородицы в селе Мишутино Александровского уезда Владимирской губернии. Приход был бедным, и, чтобы прокормить семью, летом священнику приходилось заниматься полевыми работами, а зимой подрабатывать извозом. Недалеко от села была роща, в которой крестьяне рубили на дрова деревья, а затем возили их продавать. Вместе с крестьянами отец Павел рубил и пилил деревья, грузил на телегу дрова и возил их на продажу в Сергиев Посад. Семья священника в то время с трудом сводила концы с концами.

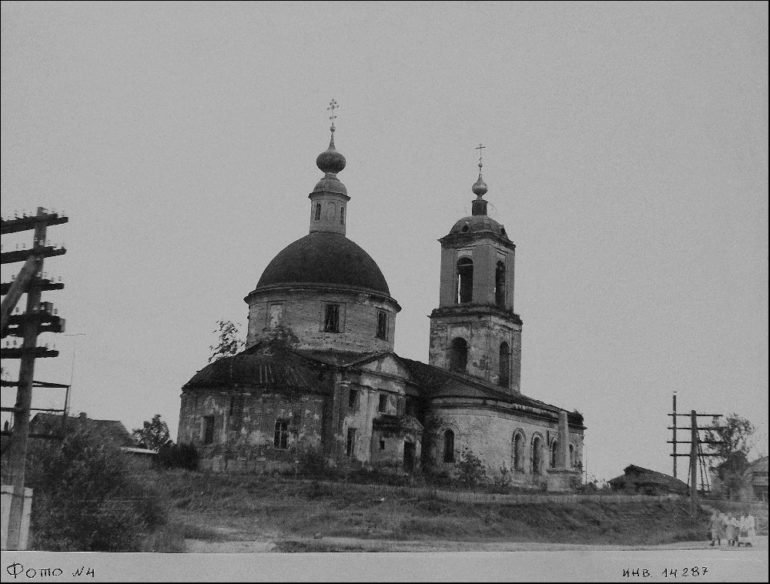

В 1928 году отец Павел был назначен настоятелем Ильинской церкви в селе Синьково Дмитровского уезда Московской губернии. Уезжая из Мишутина, он хотел продать свой дом, чтобы в Синькове купить другой, но денег за дом не получил. Покупатель, вселившийся в его дом, заявил, что поскольку он священник, то денег ему по новым временам отдавать не положено, и ничего не заплатил. Поэтому жилье на новом месте отцу Павлу пришлось снимать. Вся семья священника разместилась в одной комнате, и отдельный уголок для него был выгорожен гардеробом. В Синькове отцу Павлу также пришлось подрабатывать на жизнь крестьянским трудом. Но он уже к этому привык, к труду приучил и детей, а когда отдыхал, то плел на подарки корзины из ивовых прутьев.

Богослужение отец Павел совершал строго по уставу и горячо молился за службами. Прихожане были уверены, что именно их священник лучше всех служит. Во время богослужения он всегда проповедовал, причем очень тщательно готовился к проповедям. После мученической кончины отца Павла осталась большая стопка тетрадей с его проповедями, которые впоследствии были сожжены вместе с фотографиями священника из-за панического страха преследований, который овладел в то время многими людьми.

В общении отец Павел был прост, добросердечен и гостеприимен, и прихожане были частыми гостями в его скромном жилище. Кто приходил с каким-либо насущным вопросом, кто за книгой, кто за духовной поддержкой или нуждаясь в утешении. «Добрейшей души человек», — говорили о нем люди, вспоминая, что его пастырское участие распространялось на каждого, кто к нему обращался. Несмотря на недоброжелательность и гонения властей, отец Павел старался сохранить церковные традиции, которые были в приходе: на престольный праздник устраивался крестный ход, а на Крещение все ходили на реку и он освящал воду в реке. В засушливые годы приходской совет испрашивал разрешение сельсовета на служение молебна в поле, и тогда священник выходил на поля служить молебен, после чего вскоре начинался дождь.

Летом 1937 года правительство приняло секретные инструкции о массовых репрессиях против населения, с обозначением категорий людей, подлежащих арестам, включая священно- и церковнослужителей. Местные отделения НКВД принялись подыскивать основания для арестов, для чего были привлечены те, кто с ними сотрудничал. На допрос была вызвана посещавшая когда-то храм, а теперь активно сотрудничавшая с властями Раиса Уклонская, которая была знакома с несколькими священниками и теперь свидетельствовала против них. По ее словам, жалея ее, отец Павел как-то ей сказал: «Зря вы… ушли из Церкви, ведь не прочна ваша новая платформа, не верьте ей».

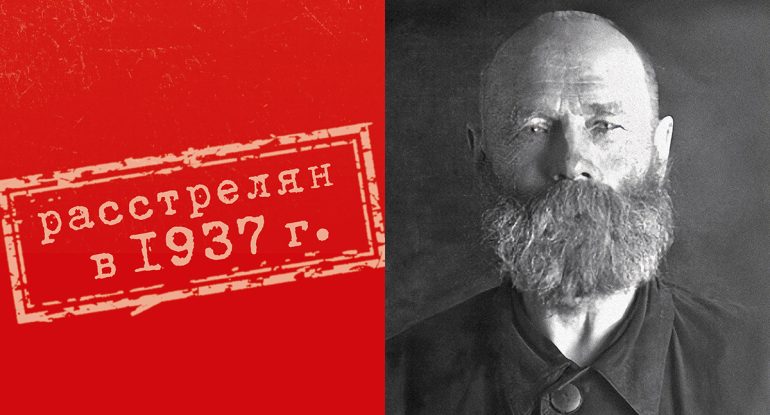

По ее показаниям были арестованы священники Василий Кедрин и Георгий Орлов и псаломщик Алексей Фомичев. Вызванные на допрос, они признали себя виновными и оговорили других, и 12 сентября 1937 года начальник районного отдела НКВД Крылов, воспользовавшись их показаниями, подписал постановление об аресте священников Павла Преображенского и Сергия Левшина, а также монахини закрытого к тому времени Спасо-Влахернского монастыря Нонны (Кузьминой).

В середине сентября в городе Кимры арестовали старшего сына отца Павла, Николая, обвинив его, будто бы он заражал зерно клещом, и он был приговорен к десяти годам заключения в концлагере. Работавший в Кимрах другой сын священника, Василий, 29 сентября приехал к отцу сообщить об аресте Николая. В тот же день приехала из Сергиева Посада дочь священника Надежда. И в эту же ночь и сам отец Павел был арестован. Это была их последняя встреча…

Как мы уже писали в начале статьи, через несколько дней после ареста священника отправили из здания милиции в селе Рогачеве в Дмитровскую тюрьму.

30 сентября арестовали священника Сергия Левшина, а 8 октября — монахиню Нонну.

7 октября отца Павла допросил арестовавший его начальник районного отдела НКВД Крылов.

— Следствием установлены ваши связи с арестованными священниками — Орловым, Кедриным и Левшиным. Дайте по данному вопросу показания, — потребовал от него следователь.

— Я признаю, что в известной мере я был связан с Георгием Николаевичем Орловым, Василием Павловичем Кедриным и Сергеем Александровичем Левшиным. Связь с Орловым у меня была чисто служебного характера, его я посещал по служебным вопросам. С Кедриным и Левшиным у меня была связь как со знакомыми сослуживцами. Мне приходилось несколько раз бывать в квартире Кедрина, куда я заходил отдохнуть, а также на отдых и ночевку заходил ко мне Кедрин. У Левшина я не был, но он ко мне заходил на отдых и ночевку, — ответил отец Павел.

— Следствием установлено, что вы совместно с Орловым, Кедриным и Левшиным вели активную контрреволюционную деятельность. Дайте по данному вопросу показания!

— С Орловым, Кедриным и Левшиным я контрреволюционной деятельности не вел, — ответил священник.

На этом допросы отца Павла были закончены. В те же дни были допрошены священник Сергий Левшин и монахиня Нонна (Кузьмина). Они признали себя виновными и по малодушию оговорили других. На основании их показаний начальник районного отдела НКВД 10 октября постановил арестовать трех человек, абсолютно ни в чем не виновных. И покатился дальше кровавый клубок репрессий, опутывая своими сетями всё большее число новых жертв.

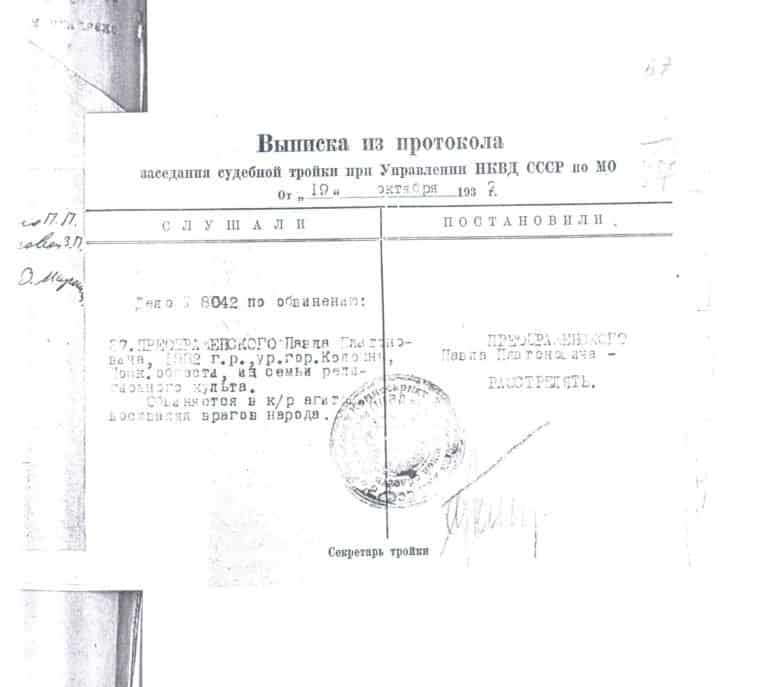

Оснований для осуждения отца Павла не было. Несмотря на это, священника признали виновным в том, что он в своей «контрреволюционной агитации восхвалял врагов народа».

Из Дмитрова арестованных перевезли в Таганскую тюрьму в Москве. 19 октября 1937 года тройка УНКВД по Московской области приговорила священников к расстрелу, а монахиню к десяти годам заключения в концлагере. Священник Павел Преображенский был расстрелян 21 октября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне.