Осенью нынешнего года исполняется 80 лет со дня кончины (20 октября) и 130 лет со дня рождения (30 ноября) богослова, прозаика и публициста протоиерея Валентина Свенцицкого. Предлагаем вниманию читателей отрывки из цикла «Письма одинокого человека». Написанные ровно век назад, эти письма ранее не переиздавались. Они войдут в 3-й том Собрания сочинений протоиерея Валентина*.

Смерть

Не знаю, осень ли так действует, но последнее время я так часто опять думаю о смерти. Без страха и ужаса, но с сознанием глубочайшего значения этого слова.

Ведь, собственно, два пути ведут к положительному, религиозному отношению к жизни.

Один — путь высшей радости.

Другой — путь смерти.

Первым путем идут немногие. Этим людям душевная гармония дается как бы от рождения. Они не знают ужаса смерти, потому что ужас этот уже побежден в них данной в душе их гармонией. Таков Пушкин.

Большинство же идут путем Толстого и Достоевского. Приходят к своей «Осанне» не только через «горнило сомнений», но и через мучительнейший страх смерти.

Разумеется, большинство путь этот не проходят до конца, не выходят, как Толстой или Достоевский, к светлому и радостному состоянию духа, а застревают на полдороге. Потому что «некогда», потому что «детей надо учить в гимназии», потому что «масса неприятностей»…

Но тот, кто доходит до конца, — обязательно «побеждает» смерть.

Вот почему не должен человек размышления о смерти гнать, как болезненное «мрачное настроение». Он должен безбоязненно размышлять до конца. Ибо если он не победит это слово, то никогда не встанет в своей духовной жизни на твердую почву.

* * *

Мысль о смерти и об ее бессмысленности у детей приходит иногда очень рано. Знаю это по личному опыту.

Я задумался над смертью впервые лет семи. И должен прямо сказать, что первое размышление было едва ли не самым напряженным и неотступным из всех моих размышлений. А их было у меня очень много. Бывали целые периоды, когда буквально ни о чем другом я не мог думать.

Случилось это так.

Я играл один в саду. Сделал из травы шалаш и воображал себя на необитаемом острове. Мне было очень хорошо. Сорванная мною трава так чудесно пахла. Солнце горело в каждом цветке, в каждом листочке. Кругом все жужжало, двигалось и пело.

И я подумал: почему «большие» не играют в «необитаемый остров»? Почему им больше нравится сидеть в больших комнатах, курить папиросы и все говорить о чем-то, говорить, говорить, говорить?..

«Когда я выросту большой, — думал я, — я буду жить, как маленький. Так вот всегда и буду жить. Большие так не живут, ну а я — буду».

И мне стало до слез радостно, что, значит, «так все и останется». И будет у меня свой шалаш, и трава будет так славно пахнуть, и солнце сиять, петь птицы и жужжать в траве пчелы.

«Навсегда так же», — подумал я.

И вдруг почувствовал, как в груди у меня что-то похолодело.

«Навсегда? Но ведь это кончится… Потому что жизнь кончится. Значит, не навсегда?»

О, я и сейчас не могу без слез вспомнить, как стало мне вдруг жалко всего, и шалаша, и травы, и солнца, и неба. Точно не я должен умирать, а они умрут. И их больше уже никогда, никогда не будет. Как бы удивились «большие», если бы они заглянули тогда в мой шалаш! Потому что я прижимал к себе сорванную траву, целовал ее, как «покойную», и плакал буквально до истерики.

Целое лето беспрерывно, что бы я ни делал, что бы ни говорил, я думал только одно: «Все это кончится. Это не навсегда».

Что бы могло тогда меня утешить? Только одно слово: бессмертие.

Но я еще не мог произнести тогда этого слова, во всем его значении.

Мне оставалось одно — обратиться к бабушке. Но как ей сказать прямо? Мне стыдно было выдавать свою «тайну». И я, поласкавшись к ней, начал издалека:

— Я в саду, бабушка, на полянке шалаш сделал.

— Простудишься вот. Земля сырая. Роса.

— Я, бабушка, траву подложил. Она повяла уж вся. Почему она повяла?

— Сорвал, и повяла.

— Жалко, бабушка…

И я почувствовал, что от скрытой мысли моей у меня навертываются слезы. Бабушка смотрит на меня внимательно и говорит:

— Полно-ка: спать надо вовремя ложиться.

— Бабушка… мы ведь тоже… умрем, да?

— Умрем… Ты бы шел рыбу ловить…

— И папа умрет?

— Ну, конечно же. Вот, право, какой.

— И кучер умрет? И повар умрет?

— Умрут, умрут.

— И ты?

— И я… Умрешь, и положат на кладбище. Ты будешь ко мне на могилку ходить?

— Буду, — шепотом говорю я. И больше уже не в силах сдерживаться, прижимаюсь к ней и начинаю плакать.

Бабушка пугается. Начинает утешать меня. Говорит, что она «пошутила». Но я уж теперь знаю «наверное», что «все кончено».

Это была первая рана на моей душе. Она успокоилась временно. Но через много лет снова дала себя знать. В той или иной форме, с той или иной силой, но вопрос о смерти встает перед детской душой. И это хорошо. Пусть поплачут, зато когда-нибудь и порадуются.

Смерть такой факт, что надо удивляться не тому, что люди «иногда» об нем думают, а тому, что так мало думают. Казалось бы, надо или победить его верой в бессмертие, или никогда не улыбаться и не смеяться в жизни, а сидеть и ждать в ужасе конца.

А у нас ничего. Это еще, мол, далеко: еще целых двадцать лет проживу!

Иногда человеку говорят: «все мы умрем» и «вы умрете». Ему кажется, что это не про «него», что это к нему не относится.

Нет, относится, господа, ко всем относится.

Конец, после которого ничего не наступает, делает бессмысленным все, что было перед этим концом. И если вы не умом, а всем существом своим чувствуете, что то, что зовется жизнью, — не бессмыслица, то вы должны почувствовать также другое: никакого конца и нет. А есть новое бытие в новых формах.

Зеленая трава и горячее солнце — это навсегда.

Навсегда — вот радостное, великое слово, которое одно может успокоить человеческую душу.

Фото Владимира Борисовича Занина

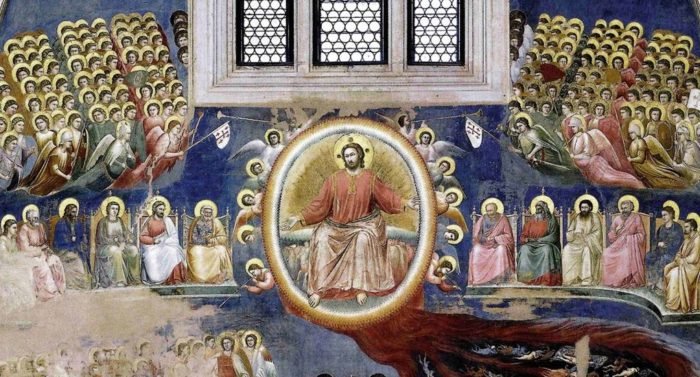

Голгофа

В глазах Христа была скорбь, но в них отражалась и Зеленая Галилея. Скорбь и «Зеленая Галилея» соединялись в Нем не в «перемежающейся» последовательности, а в некоем единстве; в нашей психике — это результат нашего бессилия, неспособности к беспрерывному внутреннему напряжению. Единство скорби и радости в христианстве, напротив, есть результат наивысшей абсолютной силы. По апокрифической характеристике, апостол Петр «с плачущими плакал, с радующимися радовался». И это не потому, что он «то» плакал, «то» смеялся, а потому, что в его религиозном состоянии духа и слезы, и радость всегда могли найти живой отклик, потому что слезы и радость всегда были в его душе в нераздельном единстве его голгофского христианства. В учении Христа как бы с некоторым противоречием даются заветы «взять крест свой» и «всегда радоваться», но Голгофа есть живое осуществление в едином акте всего христианства. Это как бы синтез всего дела Христова. Поэтому и в Голгофе крест соединяет в себе орудие пытки, орудие позорнейшей, по тогдашним понятиям, казни и самой полной победы, какую когда видел мир, победы «над грехом и смертью». Соединив величайшую скорбь распятого Бога — величайшей радостью воскресшего «первенца из мертвых». На кресте не только был «убит человек», но был побежден «мир». Не только опозорен праведник, но и было «искуплено человечество». Вот почему траур, печаль, а тем более бессильное истерическое хныканье, не могут иметь места у подножия креста Господня.

Я утверждаю, что логический вывод из всей нашей жизни — или безумие, или вера в Голгофу и принятие той особой религиозной психологии, которая дает силы соединить слезы и радость в единое жизненное настроение. Третий выход, к которому прибегает большинство, — не выход, а тупой сон, превращающий живых людей в двигающихся марионеток. Не вдаваясь в сложное рассуждение, что такое «страдание», беря его просто как факт, я чувствую, что если возможно пренебречь и не испытывать личных своих страданий, то, по самой сущности человеческой психологии, нельзя убежать от сострадания, от жалости, от сознания, что страдают другие. Можно зажмурить глаза и жизнь превратить в игру в жмурки, но если иметь честность и смелость посмотреть мировому страданию прямо в глаза и представить себе со всей реальностью то, что творится ежеминутно на нашей земле, нельзя остаться «нормальным» человеком. В течение одного часа на всей земле убиваются десятки людей, насилуются дети, коверкаются человеческие души. И если вы силой своего воображения перенесете все эти «заглазные» сцены убийств, насилий и всех ужасов в свою маленькую комнату и переживете их там, как будто они совершались на ваших глазах, — вы от неизбежного потрясения станете безумным. Или возьмете крест, подниметесь на Голгофу, поставите крест свой рядом с Крестом Христовым и сделаетесь участником Его Голгофы, понимаемой не как душу раздирающая казнь, а как великое событие, объединявшее и смерть человеческую, и его воскресение.

Я не доказываю, но утверждаю, что вера в Голгофу потому нужна, что иначе человечество превратится в безумных. Отвергните Голгофу — тогда или превращайтесь в тупых, ничего не видящих, не чувствующих, ничем не болеющих, бездушных манекенов, безличных и жалких полулюдей, или откройте двери вашей комнаты для человеческих криков и стонов, и тогда бегите, как умоисступленный, на край света…

Примите Голгофу — и тогда не надевайте траура и не бейтесь истерически головой о голгофский крест, а поверьте всей душой своей, что смерть уже побеждена, что мир уже получил силы для своего спасения, — и лишь нужно проявить эти силы во всю их потенциальную мощь. И тогда не делайтесь сумасшедшим, а с серьезной, глубокой радостью, в которой и смех, и слезы сочетались чудом каким-то в одно, — идите в жизнь для совершения своего великого жизненного подвига. Если вы поверите по-настоящему в Голгофу — вы не будете растерянно хвататься за голову при виде чужого горя и не будете свои жалкие личные невзгоды переживать как «венец мученический». Вы будете страдать глубокой скорбью вместе с страдающими, в то же время связывая данный момент с вечностью, частное — с общим, индивидуальное — с общечеловеческим, земное — с космическим, смерть — с воскресением; вы найдете в себе «божественные» силы не пасть под ношей этих безмерных человеческих страданий, вы найдете в себе силы выйти на победоносную борьбу с ними.

Вера в Голгофу, понятая не как «казнь», а как победа над самой страшной «мировой казнью», над смертью, — сделает человека бесстрастным в смысле отсутствия рабской привязанности к наслаждениям плоти, равнодушным ко всем личным неудачам, сильным и бесстрашным в борьбе со злом мира, во всех его безграничных проявлениях.

Крест — символ не траурной религии, не страдания, а победной религии воскресения. Он соединил в одно печаль «потемневшего неба» и радость Зеленой Галилеи.

*Т. 1-2. М.: Даръ, 2008-2011. — Ред.