Основная тема творчества художника Сергея Гавриляченко — история российского казачества. Уроженец города Шахты Ростовской области о казачестве задумался лишь в Москве, став студентом Суриковского института.

Всадники. 2000

«Исторические нити очень тесно переплетены и связывают всё — и сегодняшнее, и бывшее несколько столетий или десятилетий назад, — рассказывает Сергей Александрович. — Не так давно я вдруг понял, что одна из волнующих меня тем — казак, уходящий на войну — выросла не из донской истории и этнографии, а из босфорских надгробий, которые я перерисовывал во время студенческой практики в Керчи. Основные изображения на них — это прощание всадника, уходящего в вечность, с женой или с матерью и отцом. Сейчас я сделал около пятнадцати работ на тему прощания казака, тему «стремянной». «Стремянная» — это не то, что русское «на посошок», когда провожающие уверены, что тот, кого они провожают — вернется. «Стремянная» — это последняя горькая чарка из материнских, из отеческих рук, из рук жены. Так бытовая сценка переходит в трагедию. И здесь та самая русская традиция в изображении трагедии войны».

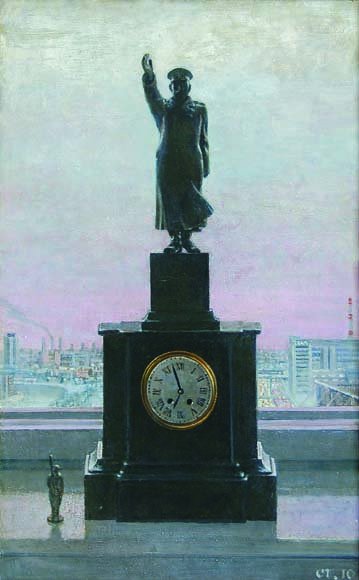

На картине «Утро моей Родины» вообще нет людей. На подоконнике — часы-пьедестал, на котором — вождь с вытянутой вперед рукой. А у подножия — фигурка солдата Великой Отечественной. За окном — современный городской пейзаж. Всё. Но около картины становится страшно — она буквально кричит о беззащитности «маленького человечка» перед равнодушной и безжалостной машиной власти…

Сергей Гавриляченко считает, что его работы на тему казачества — плач по уходящему в историю пласту российской жизни и культуры. «Я не верю в его возрождение. Хотя в свое время был в числе тех, кто создавал Московское казачье землячество. И вдруг, словно в одночасье, уразумел, что вряд ли оно сможет вернуться. Когда приезжаешь на родину — там ощущение полного разора, разрухи. Появилась совершенно одичалая архитектура, никак не сочетающаяся с окружающей природой, со средой. И лишь представители последнего, уходящего поколения поют (играют, как говорят на Дону) казачьи песни по-настоящему, так, чтобы это была просто часть их жизни. Сейчас молодые поют, но не аутентично. Ведь быт, окружающая реальность не соответствуют песенным: раньше всё было тесно связано с календарностью, с ритмами жизни, со службой. Так что сегодня мы все-таки имеем некую реконструкцию. И ты в данном случае, как художник, не можешь не горевать, что не приходится быть свидетелем полноты истории. Ты присутствуешь на фольклорном празднике. И в итоге остается только историческая память, а это — всегда горечь по ушедшему, по утраченному».

Перепляс. 2008

Есть у художника работы и на тему современной жизни. Но какой же неустроенной, беззащитно жалкой выглядит порой эта жизнь! Например, в картине «Сватовство майора».

Сонная полутемная утренняя кухня, военная шинель, висящая на двери, стол с бутылкой коньяка. У стола в одиночестве стоит сама «невеста» — в какой-то неуютной позе, с сигаретой в руках. Название отсылает к знаменитому «Сватовству майора» Федотова — с его событийностью, значимостью происходящего, наполненностью деталями, эмоциями, легкой иронией. Контраст не ситуаций — контраст основ, на которые опирается общество…

«Мой милый Августин»

Профессия художника — жесткая, требующая ежедневного доказательства «профпригодности», — считает Сергей Александрович. Своим студентам он постоянно объясняет, что если серьезно работать, то только после 40 лет может быть какая-то отдача. Без гарантий и при условии бескорыстного делания.

«Каждое время ставит перед художником свои соблазны. Многие, даже мои знакомые, с которыми мы начинали, вдруг решили, что я жутко успешный: звания у меня, награды... А с чего — успешный? У меня — двухкомнатная квартира, скромная жизнь, ни дачи, ни машины. При этом я всегда занимался любимым делом. Каждый должен строить свою жизнь, как считает нужным: кому-то нужен большой заработок, кому-то — минимальный достаток, чтобы дети не голодали, чтобы жена была одета.

Чарочка

Какой должна быть храмовая роспись?

Занимается Сергей Гавриляченко и монументальной живописью.

«Ранее я придерживался мнения, что после XVII — середины XVIII века подлинных церковных художеств в России нет. Теории этой я придерживался до тех пор, пока не началось восстановление храмов в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Первое, что меня удивило: древнюю традицию удавалось сымитировать даже людям безо всякого образования. А вот качественно написать в традициях XVIII— XIX века удается единицам. Но все-таки у меня еще было убеждение, что, начиная с XVIII века, высокие смыслы оставили церковную живопись. И вот, когда я пребывал в этом убеждении, меня пригласили работать в Софийский храм на Лубянке. Он в советское время был перестроен, и лишь в своде четверика сохранилась масляная живопись, близкая по стилистике как раз к середине XIX века. Все остальное — утеряно. Прежде чем приступить к восстановлению, мы тщательно изучили историю храма, выбирали алгоритм реконструкции. Когда наконец поднялись на леса, я был поражен. Все мое презрение к академической живописи пропало: я увидел, что в деталях техника исполнения — такая же, как в XIII веке. И тогда я принял решение при разработке иконографии росписей брать только древние иконы и переводить их на язык XIX века.

Озеро. Закат. 2003

Еще мое убеждение по поводу «упадка» в церковной живописи поколебала мысль: почему великие святители не возражали против меняющихся традиций церковной живописи? Почему святителя Филарета Московского удовлетворяла академическая живопись? Почему святитель Дмитрий Ростовский заказывал на Украине барочные иконы? Я же не могу предположить, что святой Дмитрий Ростовский в своей вере уступал, например, моим современникам, которые уверены, что церковное барокко не может иметь место? Значит, дело в том, что великие святители видели нечто иное, чего мы за внешним не замечаем».

Утро моей Родины. 2010

Исход. 1992