Иоанн Креститель — парадоксальный святой. Он с детства знал о своей великой миссии, но вместо того, чтобы идти к людям, удалился в пустыню. А впоследствии, став самым популярным человеком в Израиле, неожиданно для всех отошел в сторону, уступив место Иисусу Христу — в то время никому не известному галилеянину. Чем объяснить такое поведение? И почему пример Иоанна может быть особенно важен сегодня?

редактор направления «Вера»

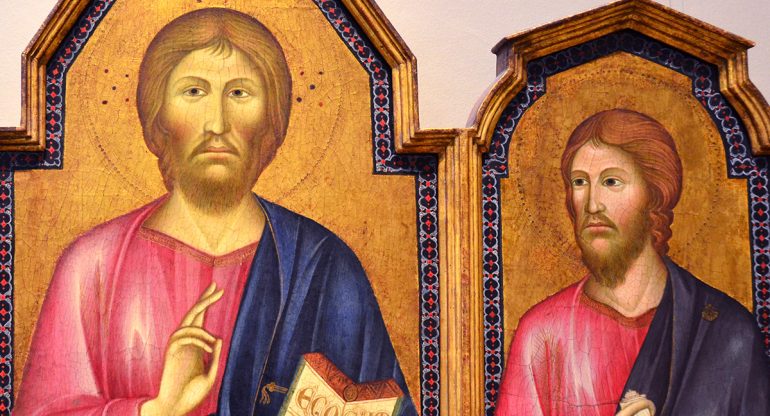

Иоанн Предтеча — величайший святой всех времен и народов. …Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, — сказал о нем сам Иисус Христос (Мф 11:11). Действительно, ему выпала максимально ответственная и почетная миссия — подготовить мир к приходу Спасителя. Причем Иоанн знал о своем предназначении с самого детства. Уже на восьмой день после рождения младенца его отец, священник Захария, в присутствии собравшихся в доме гостей произнес пророчество:

И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира (Лк 1:76–79).

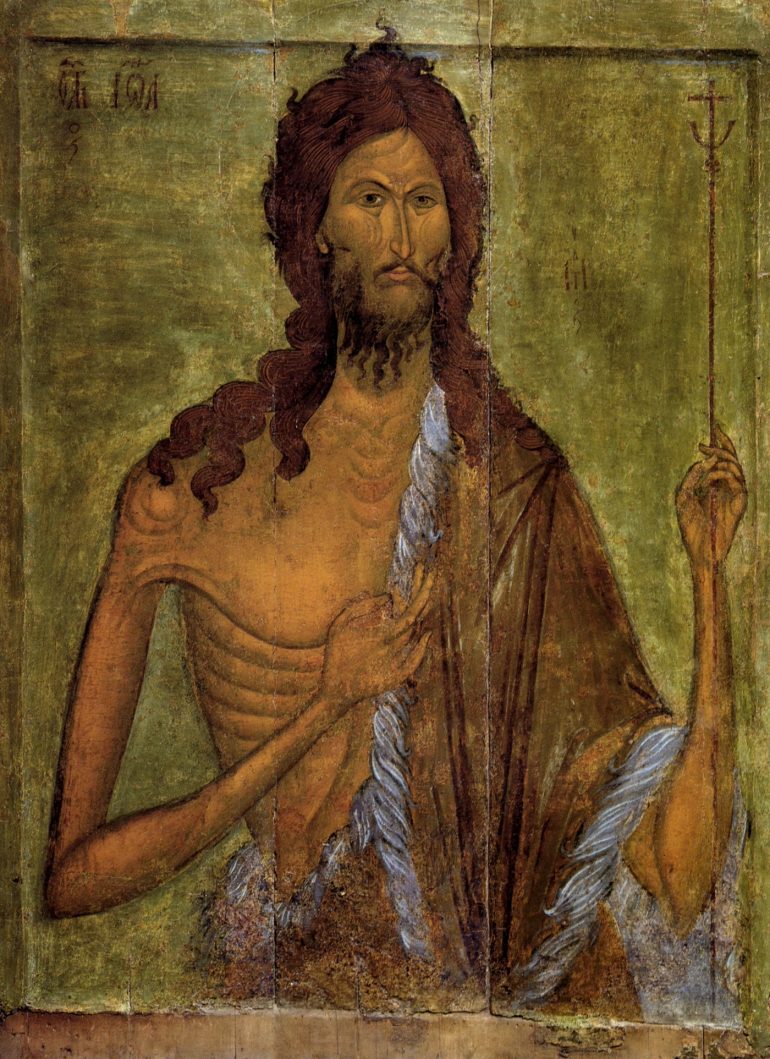

Что же он предпринял для того, чтобы приготовить путь Господу? Иоанн... ушел в пустыню. Из скудного евангельского описания его жизни до выхода на проповедь складывается ощущение, что он словно бы и родился для уединенной жизни в пустыне. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях, — описывает его жизнь с младенчества евангелист Лука (Лк 1:80). Парадокс. Иоанн не идет в народ, не стремится к известности, славе и признанию как человек, избранный Богом для решения особой задачи. Он уходит из мира как можно дальше и живет в одиночестве, питаясь тем, что производит суровая потрескавшаяся земля, и одеваясь в неудобную, колючую одежду из верблюжьей шерсти. Его поведение и образ жизни отражают какую-то иную логику, иное представление о том, что должен делать предтеча Мессии. Почему же он так поступает?

Пустыня в Библии — место особое и тоже в какой-то степени парадоксальное. Это пространство неустройства, опасности, одиночества, смерти. Но именно там Бог впервые открыто и мощно явил себя людям. В пустыне Моисей увидел неопалимую купину и вступил в разговор с Богом. В пустыне Господь дал Израилю закон, а потом в виде огненного столпа долгие годы шел впереди Своего народа, заботясь о нем, питая его манной и перепелами. И именно там Иоанн становится величайшим пророком из рожденных женами. Иоанн ушел в пустыню, чтобы там настроиться на иную духовную частоту. Пустыня очистила его восприятие, обострила духовное зрение. Вдали от шума и суеты он пребывал там один на один с тишиной — и в какой-то момент в этой тишине, внутри него зазвучал голос Божий. Прежде чем готовить путь для Спасителя, он сначала должен был подготовить к этому себя. Не в суете Иерусалима, рядом с которым стоял дом его родителей, не в богословских дискуссиях и спорах с книжниками и народными учителями, а там, где ничто не могло отвлечь его от общения с Богом.

Но Иоанн не просто аскет и отшельник. Он — великий пророк. Его задача не в том, чтобы вечно молчать, а в том, чтобы говорить, когда придет время.

Его время пришло в пятнадцатый год правления Тиверия кесаря (Лк 3:1). Господь Сам дал ему знать об этом, и Иудея наконец услышала глас вопиющего в пустыне (Лк 3:4). Он говорил резко, обличал и призывал к покаянию. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное — так евангелист Матфей передает основное содержание его проповеди (Мф 3:2). Титаническая личность Иоанна Предтечи, исходящие от него сила и предощущение чего-то великого и судьбоносного, его грозные и одновременно простые и понятные слова и образы привлекали и завораживали людей. В короткое время он стал самым известным и авторитетным человеком в Израиле. Люди тысячами приходили на Иордан, где он проповедовал и крестил, каялись в грехах и в знак раскаяния погружались в иорданские воды.

И тут опять парадокс. В зените славы и популярности Иоанн смиренно отходит в сторону, когда на Иордане появляется Христос. Ему должно расти, а мне умаляться, — говорит он своим ученикам (Ин 3:30). Он остался в рамках своей миссии: подготовить сердца людей к принятию Спасителя и Его благой вести. Несмотря на известность и популярность, он ушел в тень, уступил дорогу пока еще никому не известному сыну назаретского плотника, в котором только он узнал Сына Божьего и Спасителя. Иоанн Предтеча не привязывал людей к себе, а давал возможность Богу действовать в мире. Не старался затмить исходящий от Спасителя свет Истины, а напротив делал все, чтобы расчистить пространство и позволить ему светить всем без исключения. Он не создал собственную школу, не написал трактатов, не приобрел последователей, чтобы остаться в истории. И тем не менее навсегда остался в церковной памяти как величайший святой всех времен и народов.

Самое правильное почитание святых — в подражании их жизни. Можно ли сегодня быть похожим на Иоанна? Возможно, не в буквальном смысле. Немногие могут уйти в пустыню физически. Но «пустыня» — это хорошая метафора. Большинство из нас живет в перенасыщенной среде: информация, впечатления, споры, холивары — всё требует нашего немедленного внимания. Мы боимся молчания, боимся остаться наедине с собой и тем более — наедине с Богом. В этом контексте образ Иоанна Крестителя становится очень актуальным. Он воплощает то, что мы почти утратили: способность выносить тишину, быть собой настоящим, не оглядываться на мнение других людей, постоянно ощущать себя в присутствии Божьем. И одновременно он, как никто другой, за исключением, может быть, Божией Матери, олицетворяет подлинно христианское смирение, то есть трезвое восприятие себя, осознание своего места и предназначения в мире.

Обрести или вернуть эти качества и способности может помочь внутренняя пустыня, доступная для каждого. Эта пустыня — добровольное ограничение себя, осознанное замедление темпа жизни, воспитание воли и чувств. Это пространство, в котором человек решается заглушить шум мира, чтобы прийти в себя, погрузиться в тишину и в ней услышать голос Бога и ощутить себя в Его присутствии.

На заставке: Голова Иоанна Крестителя, этюд Александра Иванова для «Явления Христа народу». между 1833 и 1857. Из собрания Третьяковской галереи