В нашей рубрике «Классики рекомендуют» мы рассказываем о любимых книгах всемирно известных писателей и поэтов.

«Одна из величайших книг о любви в мировой литературе, «Анна Каренина» — не только авантюрный роман. Толстого глубоко волновали вопросы нравственности как самые важные, вечные и общечеловеческие. И вот какая нравственная идея заложена в «Анне Карениной» — вовсе не та, что вычитает небрежный читатель. Мораль не в том, что Анна должна платить за измену мужу (в известном смысле так можно сформулировать мораль, лежащую на самом дне «Мадам Бовари»). Дело не в этом, конечно, и вполне очевидно, почему: останься Анна с мужем, умело скрыв от света свою измену, ей не пришлось бы платить за нее ни счастьем, ни жизнью. Анна наказана не за свой грех (она могла бы жить с мужем и дальше), не за нарушение общественных норм, весьма временных, как все условности, и не имеющих ничего общего с вневременными, вечными законами морали. Так в чем же тогда нравственный смысл романа? Мы легче поймем его, если посмотрим на другую линию книги и сравним историю Левина — Кити с историей Вронского — Анны. Женитьба Левина основана на метафизическом, а не физическом представлении о любви, на готовности к самопожертвованию, на взаимном уважении. Союз Анны и Вронского основан лишь на физической любви и потому обречен. На первый взгляд может показаться, что общество покарало Анну за любовь к человеку, который не был ей мужем. Законы общества временны, Толстого же интересуют вечные проблемы. И вот его настоящий нравственный вывод: любовь не может быть только физической, ибо тогда она эгоистична, а эгоистичная любовь не созидает, а разрушает. Значит, она греховна. Толстой-художник с присущей ему силой образного видения сравнивает две любви, ставя их рядом и противопоставляя друг другу: физическую любовь Вронского и Анны (бьющуюся в тисках сильной чувственности, но обреченную и бездуховную) и подлинную, истинно христианскую (как ее называет Толстой) любовь Левина и Кити, тоже чувственную, но при этом исполненную гармонии, чистоты, самоотверженности, нежности, правды и семейного согласия».

Вокруг Набокова, известного огромному числу людей по скандальной «Лолите», и Толстого, к концу жизни ставшего ярым критиком православной веры и Церкви, в среде верующих кипит много споров. И все же «Фома» не мог пройти мимо цитаты одного писателя о романе другого. Цитате, которая совершенно созвучна христианскому мировоззрению и дает очень важный ключ к прочтению «Анны Карениной».

Автор

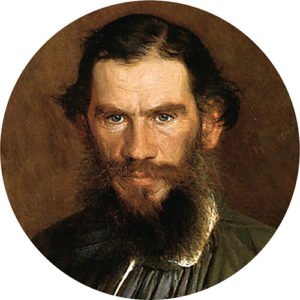

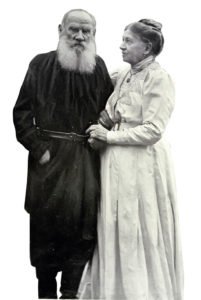

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) — русский писатель, публицист и общественный деятель. Толстой — классик мировой литературы, чьи произведения еще при жизни переводились и печатались во многих странах мира.

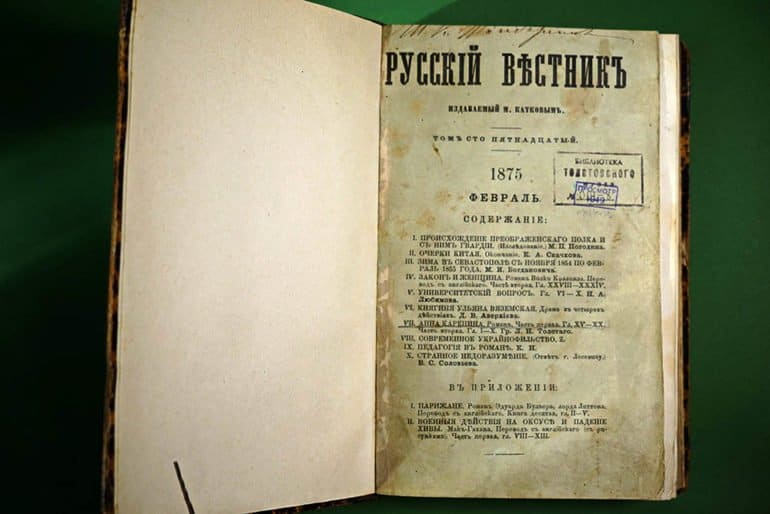

История создания

Роман «Анна Каренина» (1873–1877) частями публиковался в журнале «Русский вестник» и имел невероятный успех у читателей, которые каждый раз с нетерпением ждали продолжения.

Существуют несколько вариантов объяснений того, как у Толстого возник замысел «Анны Карениной». Три самых известных следующие. Первый — это намерение написать книгу о женщине «из высшего общества, но потерявшей себя». Второй — это импульс, полученный Толстым после прочтения незавершенных текстов Александра Пушкина «Гости съезжались на дачу» и «На углу маленькой площади». В отрывке «Гости съезжались на дачу» рассказывается о светской замужней даме Зинаиде Вольской, которая любит одного молодого человека и хочет разорвать отношения со своим мужем. И третий вариант: это рассказ писателя о своем сне, в котором ему привиделся образ красивой женщины-аристократки в бальном платье.

Содержание

«Анна Каренина» — это трагическая история любви замужней женщины и офицера Алексея Вронского на фоне счастливого брака Константина Левина и Кити Щербацкой. Помимо размышлений об отношениях героев, Толстой в романе показывает масштабную панораму жизни и нравов России второй половины XIX века и делает множество психологических и философских отступлений, превращая семейную драму в монументальный роман о вечных темах и проблемах.

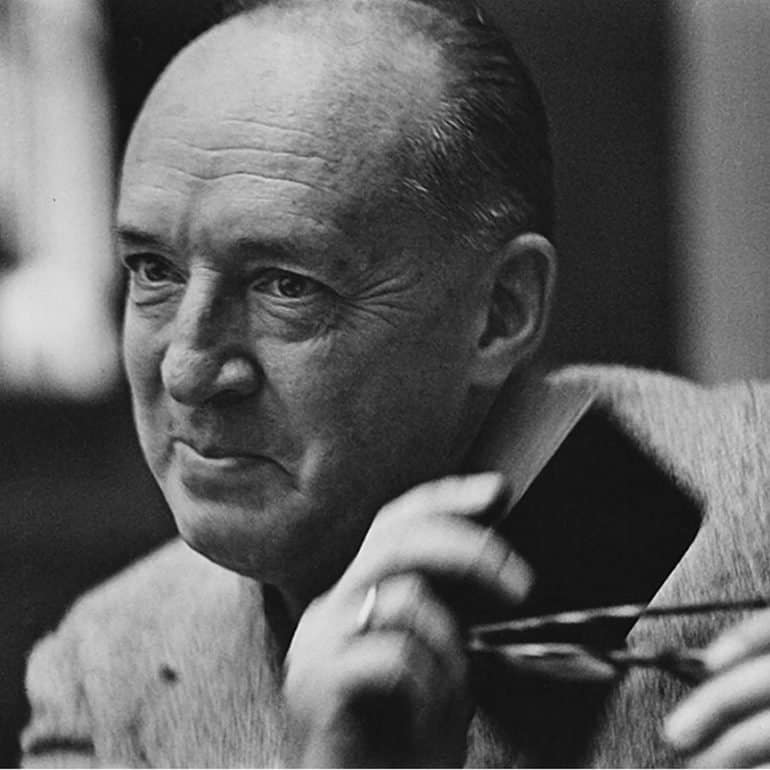

Набоков и Толстой

В своих лекциях по русской литературе Набоков говорил: «Тургенева вы читаете, потому что это Тургенев. Толстого вы читаете потому, что просто не можете остановиться». Автор «Приглашения на казнь» и «Защиты Лужина» в одном из интервью признавался, что равного Толстому он не находит ни в одной стране: «Я думаю, он много более велик, чем Пруст или Джойс».

О произведении

«В романе Толстой ставит множество острых нравственных проблем. Например, имеет ли право человек строить свое счастье ценой несчастья другого человека и в чем вообще заключается это счастье. Герои не однозначны, а сложны и противоречивы. Да, Анна виновата, но наделена многими лучшими человеческими качествами: добротой, даром понимания, сочувствия и открытости людям. Как замечал Федор Достоевский, в этом романе показано, что «законы духа человеческого столь еще неизвестны… сколь таинственны, что нет и не может быть судей окончательных, а есть Тот, Который говорит: “Мне отмщение, и Аз воздам”. Ему одному известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека».

Левин: вера и сомнения

Во время работы над романом Толстой не вел дневников, но многие его мысли и чувства тех лет, как замечают исследователи, нашли отражение в образе Левина. Жизнь этого героя заполнена заботами о хозяйстве и нравственными и интеллектуальными поисками. Герой постоянно задумывается о своем отношении к вере, мучается от того, что находит в своей душе сомнение: «Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь», — признается Левин священнику на исповеди. Однако, несмотря на осознание этого сомнения, в самые непростые минуты жизненных испытаний Левин продолжает молиться Богу о спасении и благополучии своих близких людей. Константин Левин — герой, который осознал, что такое семейное счастье, озаренное божественным светом. Недаром Толстой делает описание венчания Левина и его невесты Кити своеобразным центром своего романа. Сомнения Левина на протяжении всего романа приводят к тому, что к финалу герой очевидно больше склоняется к вере, чем к неверию. Он очень похож на самого Толстого в годы написания романа, о чем свидетельствует запись из дневника Софьи Андреевны Толстой: «После долгой борьбы неверия и желания веры — он вдруг теперь, с осени, успокоился. Стал соблюдать посты, ездить в церковь и молиться Богу». Острый кризис в отношениях Толстого с православной верой и Церковью начнется позднее.

Каренина: грех и покаяние

Образ Анны Карениной — это образ грешницы, которая предпочла избрать путь греха и гибели, но при этом, как показывает Толстой, в ней до самого конца сохраняется живое и жаждущее Бога чувство. Поняв, что смерть близка и уже ничего нельзя изменить, она ужаснулась тому, что сделала, и воззвала: «Господи, прости мне все!» Разумеется, эти последние слова героини нужно воспринимать только в диалоге с эпиграфом из Библии: «Мне отмщение, и Аз воздам». Да, ее поступок — своевольное и греховное действо, однако Толстой не выносит ей ни оправдательный, ни обвинительный приговор: что суд человеческий может сказать в момент, когда человек отправляется на суд Божий?

«Мне отмщение, и Аз воздам»

Много лет спустя Толстой признавался, что выбрал эпиграф «Мне отмщение, и Аз воздам» (Рим 12:19), «чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от Бога и что испытала на себе и Анна Каренина». То есть здесь речь идет о нравственном законе как законе воздаяния человеку за его проступки. Все судьбы героев романа, как, по мысли Толстого, и все судьбы людей, определяются их отношением к пониманию и исполнению нравственного закона.

Интересные факты

Лев Толстой не любил железные дороги

Один из главных образов романа — железная дорога, на которой гибнет Анна. Знакомство героини с Вронским происходит именно на железной дороге, которая становится символом гибели и роковой обреченности их страсти друг к другу. У самого Толстого были непростые отношения с железной дорогой. Писатель считал: «Где нет железных дорог, там люди меньше теряют времени в пути, чем там, где есть железные дороги, потому что здесь народ ездит без надобности. Это приучает к безделью». Образ железной дороги важен и еще для одного громкого текста Толстого — повести «Крейцерова соната». Страшная исповедь главного героя об убийстве своей жены и о своем желании броситься «на рельсы, под вагон» происходит в купе поезда, под стук колес.

1 роман — 30 фильмов!

Существует около 30 киноадаптаций романа Толстого. «Каренину» экранизировали в Италии, Франции, Аргентине, Индии, Венгрии и других странах. Один из самых известных фильмов был снят режиссером Александром Зархи в 1967 году. Главную роль исполнила актриса Татьяна Самойлова.

Левин и Толстой: признание в любви

Романтичная сцена признания в любви Левина к Кити автобиографична: именно так сам Лев Толстой объяснился в чувствах 17-летней Софье Берс — своей будущей жене. Он взял мелок и написал ряд букв на ломберном столике, попросив Соню расшифровать запись

Какое же может быть чудо больше этого?

Отрывок из романа Льва Толстого «Анна Каренина»

Один из главных героев романа — дворянин и помещик Константин Левин — погружен в думы и ищет ответы на вопросы «Что же я такое? и где я? и зачем я здесь?» Наблюдая за своими крестьянами, он разговаривает с одним из них, подавальщиком Федором:

Люди разные, Константин Дмитрич; один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч — правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит.

— Как Бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин.

— Известно как, по правде, по-Божью. Ведь люди разные. Вот, хоть вас взять, тоже не обидите человека…

— Да, да, прощай! — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому. Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по-Божью, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то иззаперти и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом.

Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям (он не мог еще разобрать их), сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному. Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его. Он чувствовал в своей душе что-то новое, и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое.

«Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого бога? Для Бога. И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора? А поняв, усумнился в их справедливости? нашел их глупыми, неясными, неточными?

Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны.

Федор говорит, что Кириллов, дворник, живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога, и я с намека понимаю его! И я и миллионы людей, живших века тому назад и живущих теперь, мужики, нищие духом и мудрецы, думавшие и писавшие об этом, своим неясным языком говорящие то же, — мы все согласны в этом одном: для чего надо жить и что́ хорошо. Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание, и знание это не может быть объяснено разумом — оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий.

Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие — награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий.

И его-то я знаю, и все мы знаем.

А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его!

Какое же может быть чудо больше этого?

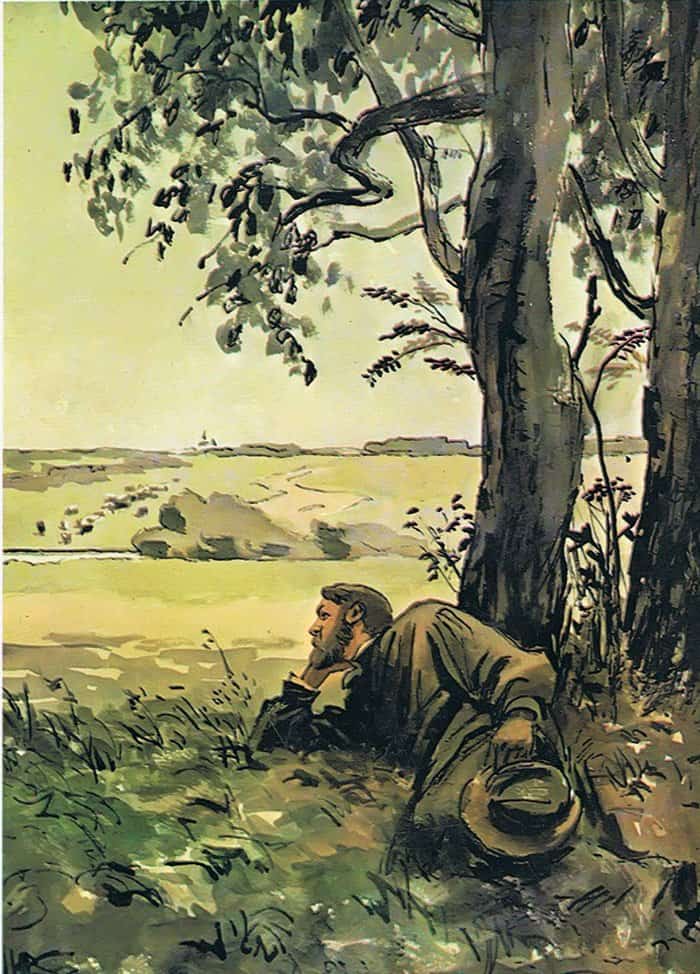

«Неужели я нашел разрешение всего, неужели кончены теперь мои страдания?» — думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения и, не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву. Он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись на руку, на сочную, лопушистую лесную траву.

«Неужели это вера? — подумал он, боясь верить своему счастью. — Боже мой, благодарю тебя!» — проговорил он, проглатывая поднимавшиеся рыданья и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза».

Отрывок приводится с сокращениями. Заголовок отрывка дан редакцией.

Цитата В. Набокова о романе "Анна Каренина" приводится по изданию: Лекции по русской литературе / Пер. с англ. С. Антонова, Е. Голышевой, Г. Дашевского, А. Курт и др. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010.— 448 с.