В кино, в современной музыке, в художественной литературе легко можно столкнуться с матерщиной. При этом воспринимается она многими творческими людьми не как эпатаж, а как вполне допустимый прием: дескать, только так можно выразить правду жизни. Действительно ли без этого не обойтись, если хочешь быть предельно честным в искусстве? Или все-таки ненормативная лексика в первую очередь — коммерческое средство завлечения публики? И к чему тогда приводит использование матерщины в сфере культуры? Попробуем разобраться.

Ненормативная лексика потому и называется ненормативной, что всегда осуждалась общественной моралью. Воспитанные люди избегают матерщины, ведь последняя воспринимается в лучшем случае как эпатаж, а в худшем — как признак некультурности, как принадлежность к «низшим слоям общества». О моральной основе жизни, с которой плохо сочетаются матерные выражения, сегодня, увы, порой не вспоминают вовсе. Хотя с точки зрения христианской нравственности тут все предельно ясно: матерная ругань считается хулой на Богородицу. Тем не менее какого-то жесткого, безусловного барьера по отношению к нецензурной лексике у современного человека нет. Если он удерживается от грязной брани в обыденной речи, то, встречая ее на страницах книг, в музыке, на киноэкране, зачастую не испытывает особого культурного шока. Действительно, а почему нельзя, если это художественный прием? Как иначе выразить правду жизни?

Но кто сказал, что это необходимый художественный прием? И что это за правда жизни — бесконечное познавание (а то и смакование) зла? Нельзя перенимать мутную демагогическую терминологию и использовать ее как общепринятую, как встроенную в систему культуры.

Сразу обозначу рамки разговора. Речь пойдет именно об использовании матерщины в искусстве. Происхождение, функции и даже эволюция ненормативной лексики для лингвистов не проблема. С религиозным «аспектом» тоже все понятно, у сатанистов он с одной оценкой, у христиан — неизбежно с другой. Я же хочу обсудить то, что интересует меня как писателя. Допустим ли такой творческий прием? Или все-таки придется признать, что прием этот имеет весьма отдаленное отношение и к правде жизни, и к нравственному началу?

Если очень хочется, то можно...

Что же думают обо всем этом сами творческие люди?

писатель-фантаст

«Признаем честно, что матерная брань прекрасно знакома всем нам... уж лицам мужского пола — без исключений. Официально «несуществующая» в советское время, она была неизбежным спутником службы в армии, тяжелой физической работы, войны — выполняя роль своеобразного «мужского» языка. Сквернословящий при взрослых ребенок или подросток подвергался наказанию — но при этом взрослые в присутствии детей ничуть не стеснялись выругаться.

Мат не восхвалялся, не превозносился, но являлся частью жизни — и, будучи употреблен «к месту и ко времени», воспринимался всеми нормально. В то же время, в СМИ или книгах мат был совершенно неуместен и невозможен. Писатели обходились эвфемизмами даже в случае относительно невинных слов, в ином значении широко употребляемых, к примеру, собаковладельцами. Недаром существовал иронический анекдот: «Тут я ему и говорю: „Зачем же ты, Петров, капаешь за шиворот боевому товарищу расплавленное олово? Перестань, пожалуйста!“

Сейчас, несмотря на огромный и негативный опыт неуместного употребления брани, существуют и другие примеры. Есть писатели, в чьих книгах можно встретить грубую матерную брань — но брань эта существует как характеристика персонажа, времени, ситуации, ее использование необходимо и, как правило, не шокирует. Иногда используется сатирический эффект от применения матерной брани.

Я думаю, что писатель имеет право на использование ненормативной лексики, включая матерную ругань. Однако использует он ее на свой страх и риск — только чувство меры, литературного вкуса и абсолютная обоснованность в употреблении того или иного слова служит ему оправданием».

Лукьяненко выбран не случайно: его книги выходят огромными тиражами и считаются «интеллектуальной элитой» внутри массовой культуры — то есть это искусство, близкое к народу (и, замечу, влияющее на народ!), но при том — отнюдь не «попса». Если резюмировать, то получается так: вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно. Замечу, что говорит это писатель, в чьих книгах мат практически не употребляется — во всяком случае, я, будучи хорошо знаком с творчеством этого автора, не могу припомнить ни одного примера.

Но Лукьяненко отстаивает позицию, общую для большинства современных «властителей дум»: нецензурная лексика не является абсолютным запретом, и ее использование в творчестве — это лишь вопрос меры и вкуса.

Павел ЛУНГИН

кинорежиссер

«Мне кажется, это зависит от контекста. В каком-то случае можно, в каком-то — нельзя. Все зависит от того, зачем ты это делаешь.

Категорических запретов быть не должно, потому что их вообще не должно быть. Меняются языковые нормы, меняются способы художественной выразительности. Например, без мата „Москва — Петушки“ Венедикта Ерофеева или некоторые произведения Сергея Довлатова утрачивают смысл. На использовании нецензурной ругани, как на шутовском приеме, была сделана знаменитая повесть „Николай Николаевич“ Юза Алешковского...

Но, с другой стороны, часто эти бессмысленные ругательства вызывают внутреннее сопротивление, потому что употребляются бессмысленно, нехудожественно. Это вызывает отвращение. Думаю, говорить тут надо не о запретах, а о такте и таланте художника.

Вопрос о том, насколько брань является элементом языка, соотносится с „вечной“ темой относительно яда. В малой степени — он может быть полезен. А в большой — не стоит его употреблять».

Конечно, мнение Лукьяненко и Лунгина не являются единственной точкой зрения на проблему. Вот что думает музыкант Всеволод Гаккель, в прошлом виолончелист группы «Аквариум», основатель клуба «ТаМтАм»:

Всеволод ГАККЕЛЬ

музыкант

«У автора всегда есть выбор, какое слово употребить. Есть люди в искусстве, которые пользуются ненормативной лексикой как своим ноу-хау, своеобразным приемом, культивируют это, приобретают свою аудиторию, воспитывают ее. Мне кажется, это уже игра без правил. Люди получают удовольствие от того, что смакуют бранные слова, мастерски владеют нецензурной лексикой. И это иногда способно вызвать даже что-то вроде восторга. Но я категорически такого не слушаю. Люди искусства, используя ненормативную лексику, берут на себя смелость, ответственность, но они, скорее всего, вообще не думают о последствиях. Я подозреваю, что в будущем станет хуже — наверное, в скором времени ненормативная лексика органично войдет в обиход. Поколение, которое сейчас использует эту лексику с тринадцати лет, вырастет, и этот язык станет языком семьи. Это уже не остановить».

К этому можно только добавить, что если ненормативная лексика действительно войдет в бытовой семейный обиход, то впору будет задаваться вопросом: что останется от семьи?

Табу на слово — табу на тему?

Рассуждения о допустимости или недопустимости ненормативной лексики в искусстве с неизбежностью приводят к новым важным вопросам. Как должно искусство отражать жизнь? Что значит «показать всю правду жизни»? Что вообще считать такой правдой? Фотографически точную копию реальности? Или искусство в том и заключается, чтобы отретушировать голую эмпирику и благодаря этому выразить что-то очень важное, но сходу незаметное? А если так — то где граница допустимого? И кто вообще чертит сию границу? Чем руководствуется «внутренний цензор» художника — этическими соображениями или эстетическими?

Мне кажется, что людей, использующих в своем творчестве матерщину, можно отнести к двум типам. Первые и в жизненном обиходе привыкли выражаться ненормативно, естественным образом эта их привычка проявляется и в творчестве. Для них это органично, это их язык, они иначе не умеют. Правда, то, что у них получается, как правило, бывает весьма далеко от искусства. Блатная песня, скабрезный рассказ, разжигающее похоть кино... Такие вряд ли нам интересны.

А другие — в быту избегают матерщины, воспитание не позволяет. Но в творчестве они полагают это не только допустимым, но и зачастую необходимым. Иначе, уверены они, без толку и браться за определенные темы, выйдет фальшь. Ну, например, как можно правдиво показать российскую армию, не употребив ни единого матерного слова? А жизнь спивающейся русской деревни? А уголовную среду? А современных подростков — не тех, конечно, кого за руку водят на бальные танцы?

То есть проблему они видят так: табу на ненормативную лексику означает табу на ряд тем, действительно важных, актуальных. Творить фальшиво нельзя, а поскольку из песни слова не выкинешь, то альтернатива проста: или о жизни, или о цветочках.

Вот что, к примеру, думает писатель-фантаст Олег Дивов, входящий в первую десятку самых популярных жанровых авторов:

Олег ДИВОВ

писатель-фантаст

«Хорошо сказал один герой Джека Лондона: „Крепкое словцо, вовремя и к месту сказанное, облегчает душу. Частая ругань лишает ругательство смысла“. Думаю, это применимо и к обсценной лексике в художественном тексте. Если персонаж таков, что без крепкого словца на устах он будет выглядеть неправдоподобно, — пускай выражается. Но если автор просто не может передать какие-то эмоции без мата, это уже явный непрофессионализм.

Главное — не ударяться в крайности... Нет, автор не обязан задумываться о том, как бы кого не оскорбить руганью. Для начала ему стоит решить, нужна ли ругань вообще. И уже если без нее не обойтись — как органично вписать то самое „крепкое словцо“ в текст.

Чтобы облегчило душу, а не плюнуло в нее».

Здесь позиция еще более определенная: как прием сквернословие вполне допустимо, ни морального, ни художественного вопроса тут нет — главное, пользоваться этим приемом грамотно. И на первый взгляд выглядит это убедительно. В самом деле, не лакировать же действительность! Но если поглядеть внимательнее, то эта позиция окажется внутренне ущербной, причем и логически, и в отношении художественности.

С логикой понятно: из того, что во многих сферах жизни присутствует мат, еще не следует, что без мата отразить их нельзя. Да, с матом, может, и получится, но почему без мата — невозможно? Это же не аксиома, это еще доказать надо. Тем более, обратных примеров немало. Скажем, роман Леонида Габышева «Одлян, или воздух свободы», вышедший в конце 1980-х годов, о жизни подростков в колонии для несовершеннолетних. В этой честной и страшной книге нет ни слова неправды, нет ни малейшей лакировки, но нет и ни единого нецензурного слова.

С этим согласен писатель Алексей Варламов, лауреат Солженицынской премии за 2006 год:

«В художественной литературе в девяноста девяти случаях из ста мат представляет собой похабство и скрывает авторскую либо беспомощность, либо закомплексованность, ибо способов выразить экспрессию в русском языке хватает и без запретных корней. Без мата обошлась вся русская классика девятнадцатого века („озорные“ стихи и эпиграммы Пушкина, Лермонтова, Полежаева — особый разговор), а в двадцатом — Платонов, Шолохов, Булгаков, Казаков, а также Солженицын и Шаламов, описывавшие ГУЛАГ.

Но все же остается один случай, когда против сурового нравственного императива о недопустимости и бессмысленности использования табуированной лексики восстают факты литературы. Представьте себе без мата одно из самых пронзительных творений русской прозы, нет — поэзии ХХ века — поэму „Москва-Петушки“ Венедикта Ерофеева. Не получится. Иное дело, что матом надо уметь пользоваться. Соблюдать ту грань, когда он не становится излишеством либо приманкой для читателя, и, к слову сказать, сам Веничка очень изящно высказался по сему поводу в предисловии к своей поэме: „...я предупреждал всех девушек, что главу „Серп и Молот — Карачарово“ следует пропустить, не читая, поскольку за фразой „И немедленно выпил“ следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы „И немедленно выпил“. Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу „Серп и Молот — Карачарово“, даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы „И немедленно выпил“. По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы „Серп и Молот — Карачарово“, всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а, во-вторых, не будут оскорблены“.

Полагаю, что в этих словах изложена вся суть обсуждаемой проблемы».

Сторонники «фотографического» метода уверены, что существует лишь один способ показать реальность. На самом деле этих способов множество.

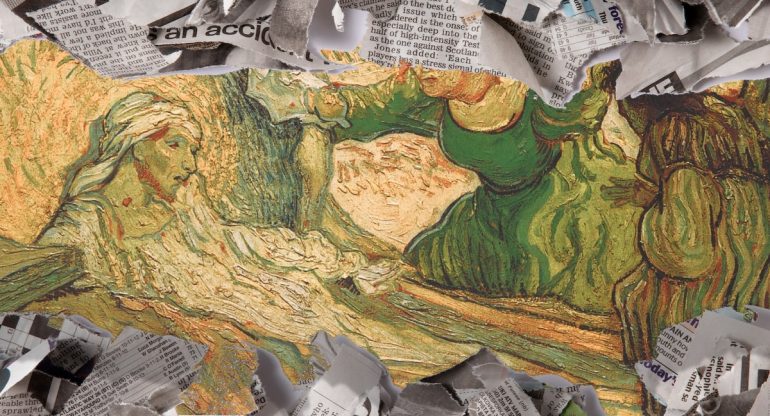

А если говорить о художественности, то давайте признаем очевидную вещь, которая прослеживается во всей истории искусства. Ограничения, табу, каноны никогда не препятствовали творить высокое. Лучшее, что у нас есть в живописи, в поэзии, в песнях, в драматургии — все это создано в эпоху достаточно строгих нравов. Многие из тогдашних запретов сейчас нам кажутся странными. И напротив, там, где искусство позволяло себе все, где не было никаких барьеров — это происходило на фоне упадничества, потери вкуса к жизни, утраты духовных ориентиров. В начале XX века в России было множество поэтов-декадентов, можно сказать, сотни. А остались в истории русской культуры считанные единицы.

В поисках точки опоры

Наверное, полное отсутствие любых ограничений для искусства, как и для жизни, гибельно. Это как барахтаться в невесомости, где не от чего оттолкнуться. Чтобы Землю переворачивать, без точки опоры никак. И табу в искусстве — они не столько ограничивают свободу художника, сколько позволяют ей реализоваться. Если нельзя прямо — приходится искать обходные пути, и на этих обходных путях находят нечто гораздо более ценное, чем «лобовая правда».

Из этого, конечно, не следует, что чем больше запретов, тем лучше. Можно «правду жизни» со всех сторон заборами закрыть и заставить художника сочинять сладкие иллюзии. Но ох уж эта наша постоянная привычка доводить все до абсурда... «Ты за колхоз или против советской власти?», «ты за однополые браки или против свободы совести?», «ты за мат в книжках или за политическую цензуру?» Сторонники вседозволенности в искусстве очень любят пугать тоталитарными временами, когда всё было нельзя (хотя мы помним, сколько подлинно великого создано было в те годы — значит, «нельзя» не так уж и всесильно). Дескать, одно табу влечет за собой и все остальные, стоит отказаться от матерщины в кино — и завтра нас заставят ходить строем и писать сахарные оды правящей партии. В сознании этих людей как-то не укладывается, что, помимо крайностей, существует еще и середина. И эта середина, кстати, сначала античностью, а потом христианством была названа соответственно либо золотой, либо царским путем. К тому же в таких спорах сторонники матерщины сперва упирают на чисто художественные соображения, но потом как-то плавно съезжают на политическую аргументацию. Великое это искусство — незаметно поменять дискурс... особенно, когда и для самих себя незаметно.

Но от этих довольно абстрактных рассуждений вернемся к нашей теме — к матерщине в искусстве. Как же все-таки быть с изображением тех сторон жизни, где матерщина органически присутствует? Это запретные темы? Но как можно запретить тему? Это все равно что запретить жизнь. Если в жизни есть уголовники — будут они и в книгах, и в кино, никуда не денутся. Если есть бомжи, наркоманы, трудные подростки, спивающиеся пенсионеры — проникнут и в искусство. Вопрос: а можно ли изобразить эту среду так, чтобы и ненормативной лексики избежать, и не разрушить эффект присутствия?

Да, можно. Первый путь — это использование эвфонизмов. Матерные слова обозначаются некими заменителями, фонетически мало от них отличающимися.

Евгений ЛУКИН

писатель

«Я стараюсь как можно меньше употреблять нелитературных выражений, хотя бывают редчайшие для меня случаи, когда не могу без них обойтись. Как же воссоздать этот матерный привкус? Я обычно это делаю путем игры звуками, когда на стыке слов у меня возникают неуловимо-матерные звукосочетания. То есть человек что-то говорит — он вроде бы все сказал литературно, но фонетически отзвук мата присутствует...».

Лукин признаёт, что вообще-то можно обойтись и без мата, не в ущерб художественности, но не хочет возводить это в принцип. Каждый писатель пусть решает вопрос самостоятельно, единый подход тут неуместен. Эта позиция вполне понятна, видимо, принципиальный запрет на использование ненормативной лексики отождествляется с введением внешней цензуры — а нет для нашей творческой интеллигенции пугала страшнее...

Что же до «метода эвфонизмов», то запрет здесь обходится чисто формально. В воображении читателей искаженные слова все равно прозвучат в исходной форме. Таким способом можно обмануть редактора или издателя, соблюсти внешние приличия, но себя-то не обманешь. По сути, та же матерщина, только с черного хода.

Второй путь — использовать более нейтральные выражения, но деталями обстановки, психологическими характеристиками, интонациями (если это театр, кино или песня) подчеркивать особенности изображаемой среды. Путь, конечно, более сложный, но и более выигрышный. Здесь можно добиться не только внешнего правдоподобия, но и показать нечто такое, чего при лобовом взгляде не увидишь. Правдоподобие — это ведь не цель искусства, это инструмент. Необходимое, но явно недостаточное условие.

И еще одно: решая свою частную художественную задачу, писатель, музыкант или режиссер добавляют нечто новое в пространство культуры, расширяют его. Если они привносят туда нецензурную лексику — то неизбежно понижают общую планку.

Мне кажется, матерщина в искусстве — признак не только морального, но и творческого надлома. Это понижение планки. С матом добиться правдоподобия проще, но проще — не значит лучше. Для художника удобство не должно быть главным критерием, равно как и скорость творчества. Искусство — это же не конвейер. Не пирожки выпекаем.