Карамазовы: чем страдает душа каждого из братьев?

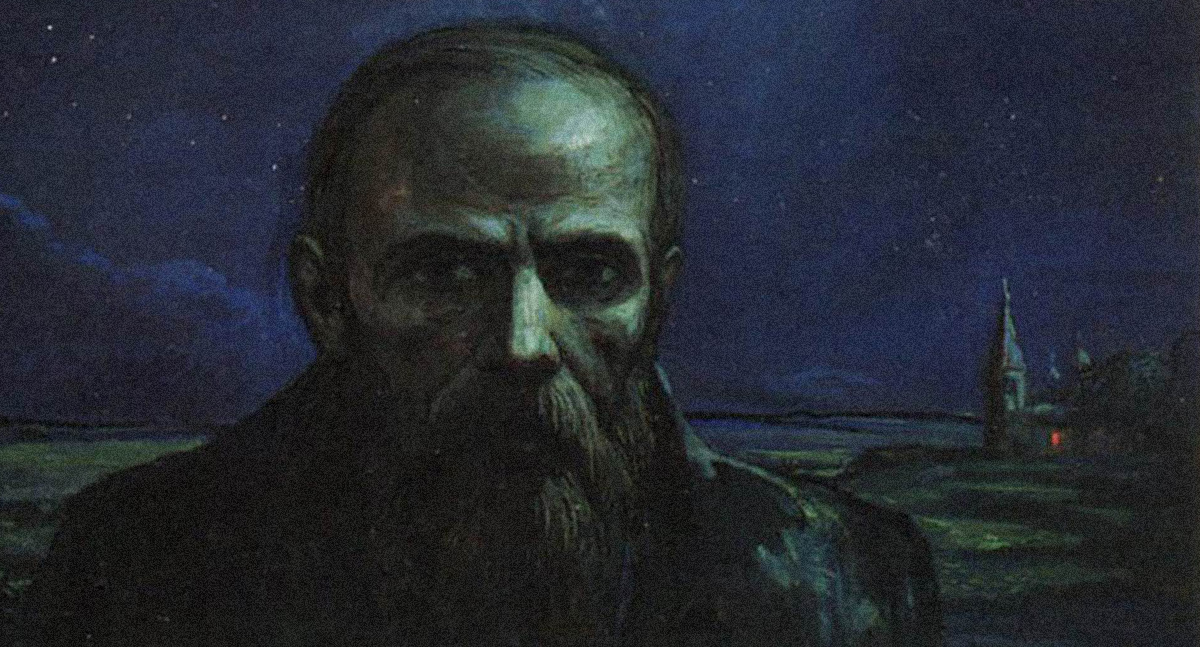

Три брата, не считая убийцы: Митя, Иван, Алеша. Три темы, не считая убийства: Россия, зло, спасение. Эта, казалось бы, частная история стала философским размышлением о предельных вопросах бытия. О последнем романе Достоевского и глубинном сюжете, скрытом под криминальной оболочкой, рассказывает Никита Сюндюков — философ, старший преподаватель РАНХиГС.

«Растроение» личности

Такие герои, как Алеша, Митя и Иван, могли возникнуть только в России второй половины XIX века. Трудно представить себе братьев Карамазовых на европейской или азиатской почве. Но в тоже время характеры Карамазовых универсальны. Через них Достоевский стремится выразить человека как такового.

«Один брат — атеист. Отчаяние. Другой — весь фанатик. Третий — будущее поколение, живая сила, новые люди» — так Федор Михайлович определяет характеры братьев Карамазовых в записных тетрадях к будущему роману.

Человек будущего поколения — Митя. Он воплощает собой нарождающуюся, еще не определенную в полной мере русскую идею. Через образ Мити можно проследить, что такое русский человек, каков его нравственный характер. Русская идея — та самая широта души, которую Митя одновременно прославляет и проклинает.

Иван выражает одну из ключевых тем XIX века — тему богоборчества. Почему Бог допускает зло? Может ли наш неустроенный мир, тонущий в боли и страданиях, быть оправдан с точки зрения разума? Есть ли у честного человека хоть какой-то шанс сохранить веру во всеблагого Бога — пользуясь метафорой Ивана Карамазова, «сохранить билет», в котором содержится оправдание Божественного творения?

Третий брат — Алеша. Его тема — это подвижничество и спасение. Может ли человек спастись своими силами? Как вообще устроено наше спасение, что для него необходимо? И где оно происходит, на небе или на земле?

Итак, через образы братьев в романе переплетаются три универсальные темы: Россия, зло, спасение.

Но точно так же переплетаются между собой и судьбы братьев. Ни Иван, ни Алеша, ни Митя не могут быть поняты в отрыве друг от друга. Они — три стороны одной личности, одного «карамазовского» типажа. Митя задается вопросами Ивана, Иван озабочен судьбой Алеши, Алеша отыскивает решение своих внутренних проблем в терзаниях Мити. Каждый из братьев — одна из граней общего вопроса Достоевского, который пронизывает все творчество писателя: что это значит — найти человека в человеке?

Так, еще будучи совсем юношей, в письме к брату Достоевский формулирует свою художественную позицию: «Человек есть тайна… Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Иными словами, чтобы в полной мере стать человеком, необходимо познать глубинную природу человечности, её основание. Что же это за основание? Ответ заключен в самом названии романа: решить вопрос о природе человека можно только через признание всеобщего братства, родства людей. Однако в этом ответе таится и новая проблема. Дело в том, что в любом человеке заложено карамазовское начало — смрадные, отвратительные грешки, которые не позволяют расцвести искомому чувству родства. Как эта проблема раскрывается в образе каждого из братьев?

Митя Карамазов

Старший брат, Митя Карамазов — воплощение русской идеи, русского национального характера. Когда во время суда адвокат и прокурор разбирают личность Мити, они, в сущности, представляют диагноз духовного и общественного состояния русского народа:

«И однако же, тут она, наша Россеюшка, пахнет ею, слышится она, матушка, — патетически заявляет прокурор Ипполит Кириллович. — О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера, и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы, — именно обуреваемы, — благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упадали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить».

И сам Митя постоянно возвращается к русской теме, клянется в любви к своей бедной и несчастной родине, восклицая, что не сможет уехать в Америку, что весь изойдется там грустью по России и оттого ненавидит страну свободы еще до того, как в ней оказался. И любовь Мити, Грушенька — «вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует».

Пожалуй, полнее и точнее всего о сути русского характера Достоевский высказывается в эссе «Влас» из «Дневника писателя». Здесь он следующим образом определяет нашу ключевую национальную черту: это забвение всякой мерки, отчаянный максимализм, готовность выйти за любые мыслимые и немыслимые пределы. Из максимализма вытекает русское желание широкого жеста, нелюбовь к компромиссам, нежелание мириться с некой срединной, относительной правдой — все те качества, который столь хорошо нам знакомы по мятежным персонажам Достоевского. Русская широта может обернуться равно положительной и отрицательной чертой; максимализм порождает как падение в самый отвратительный грех, в бездну беззакония, так и стремление к сияющей, ничем не обусловленной, неоспоримой правде:

«Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой. <…> Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда».

«Потребность хватить через край» — это ведь и есть Митя Карамазов, вся его суть. Митя одолеваем желанием броситься в самое подлое, мерзкое положение — с отчетливейшим сознанием этой мерзости, и при этом в нем живет внутреннее стремление к благу, добру, Богу. «Я Карамазов, — говорит Митя. — Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть».

Митей, как и, по Достоевскому, всяким русским, движет это роковое противоречие: стремление пасть на самое дно, чтобы начать оттуда восхвалять Господа. Здесь заключена одна из самых заветных идей Федора Михайловича. Даже в сердце тьмы русская душа хранит тоску по Господу. Русский преступник всегда сознает себя именно как преступника, свое преступление — как грех, а не случайный проступок или следствие влияния дурной среды. Русский грешник хранит в своем сердце сознание глубокой, непростительной вины перед Богом.

Как не вспомнить здесь речь Мармеладова о никчемных, слабых и пьяненьких, которые дороги Господу не менее крепких духом и которых Он простит за то, что через всю свою жизнь, через смрад и грех пронесли любовь к Нему. Митя продолжает линию Мармеладова. Он — это «пьяненькая» русская душа, слоняющаяся по кабакам и притонам, душа грешная, но всегда готовая обратиться к спасению (чаще всего, к сожалению, в последние, роковые минуты).

Но что даже при самом низком падении позволяет Мите сохранить тоску по Богу и надежду на Него? Это бешеная, звериная любовь к жизни, которая, в свою очередь, порождена предчувствием смерти.

«Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие», — размышлял Достоевский в своей записной тетради. Не раз и не два писатель дает художественное выражение этой мысли в разных романах, описывая сознание человека, которого ведут на казнь. Достоевский раз за разом возвращается к собственным мыслям, которые явились ему 22 декабря 1849 года, когда в составе других участников «дела петрашевцев» его вели к плахе на Семеновском плацу. Понимание, что жизнь может быть окончена через несколько минут, озарила сознание писателя словно вспышка молнии, и разрешением этой роковой загадки человеческого бытия — неизбежности смерти — он занимался всю оставшуюся жизнь. Вот как его поиски выражены в «Преступлении и наказании»:

«Где это, — подумал Раскольников, идя далее, — где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек! И подлец тот, кто его за это подлецом называет».

Именно как подлость свою страстную любовь к жизни опознает Митя Карамазов. Недаром эту любовь он раз за разом характеризует в качестве «карамазовщины». Подлость вперемешку с правдолюбием, низость вперемешку со святостью — не об этих ли чертах карамазовской природы говорит Митя, когда сокрушается над идеалом Мадонны, который в ином, развитом сердце уживается с идеалом Содома? Из любви к жизни человек способен пойти на преступление законов Божиих — но из этой же любви рождается страстная праведность, обожание каждой твари и всего творения в целом. В этом внутреннем конфликте любви и подлости выражается, пожалуй, самая существенная черта «карамазовщины», идеологом которой оказывается старший брат Митя.

И где же он приходит к осознанию этой черты? В остроге, то есть на границе между бытием и небытием. Оказавшись в обветшалых стенах, Митя понял, насколько страстно любит жизнь, жизнь как таковую, жизнь, которая продолжается и на воле, и в заключении. «Как бы ни жить — только жить!» Жизнь — это абсолютная ценность, она есть главный дар Бога человеку.

Митя говорит Алеше: «Кажется, столько во мне этой силы теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, — это уже вся жизнь».

Это критически важная мысль для Достоевского: обладание жизнью само по себе есть счастье. Жизнь может быть бедной, преисполненной страданиями, лишенной места для радости и солнца. Но само осознание, что это солнце где-нибудь да есть, — уже залог безмерного счастья, ибо Господь повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми (Мф 5:45). Человек, который утратил эту евангельскую истину, неизбежно теряет и веру в счастье, что, в свою очередь, влечет за собой и отказ от жизни.

Ту же любовь к жизни мы находим и в Иване — вспомним его монолог о «клейких листочках». Иван отмечает, что и в самом Алеше сидит эта карамазовская жажда жизни. И даже в Федоре Павловиче Карамазове мы находим страстную жажду жизни — конечно, жажду порочную, извращенную и всё же свидетельствующую о любви отца Карамазова к Божьему творению.

Тождество любви к жизни и любви к Богу Достоевский удостоверяет через отсылку к «Оде радости» Шиллера, строки которой так любит цитировать Иван:

Душ родство! О, луч небесный!

Вседержащее звено!

К небесам ведет оно,

Где витает Неизвестный!

У грудей благой природы

Все, что дышит, Радость пьет!

Все созданья, все народы

За собой она влечет;

Нам друзей дала в несчастье —

Гроздий сок, венки Харит,

Насекомым — сладострастье,

Ангел — Богу предстоит.

Каждой твари, согласно Шиллеру, уготована своя доля в бытии, которая, при должном отношении, обнаруживает чистейший источник радости. Насекомым даровано сладострастие, то есть чувственное постижение мира — и это их способ благодарения Бога, Его разумного замысла. Ангелам дан наивысший удел — предстояние Ему, и они откликаются на это несмолкающими хвалебными песнями. Человеку же, говорит Шиллер, даны друзья, вино и красота — и радость, которую человек получает через приобщение к ним, сама по себе является свидетельством величия и благости Бога.

Цитируя Шиллера, Митя вторит старцу Зосиме, который говорит, что «всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют, беспрерывно совершают ее сами». И только человек забыл о той радости, которую Господь даровал всем живым существам. Причем забыл сознательно, отвернувшись от Бога, отказавшись от Его воли, вернув Ему тот самый «билет».

Человек, говорит философ эпохи Возрождения Пико делла Мирандола, есть существо, которое находится между зверем и ангелом. О том же свидетельствует и Шиллер. Насекомым даровано сладострастие, ангелу даровано предстояние Богу. Человек как бы повис между двумя этими началами, двумя безднами. Митя неустанно подчеркивает, что он и есть это насекомое, потому что знает только сладострастие, а не предстояние Богу. В самоуничижении — корень его боли и страданий. Митя низводит себя до насекомого, отрицая тем самым и свое человеческое достоинство.

И все же Митя сохраняет надежду на спасение, на возвращение к Господу. «Мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у Которого радость! Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его!» Из подземного человека рождается новый человек — именно так величает себя воскресший в остроге старший брат Карамазов. Только оказавшись в заключении, наедине с собой, лишившись земной, чувственной радости, он понял, что внутренняя, данная ему Богом радость жизни не зависит от внешних условий. Подобно Богу, радость живет внутри человека, и, подобно Ему, радость не бывает поругаема.

На протяжении всей книги Митя, вольно или невольно, но стремится исповедаться Алеше, излить ему душу, рассказать всю свою подноготную. Этот мотив связан с ощущением неполноценности, незавершенности человека вне его общения с другими. Понимая, что от ответа брата зависит его собственная судьба, Митя спрашивает Алешу в последний главах: «Алеша, говори мне полную правду, как пред Господом Богом: веришь ты, что я убил, или не веришь?» Сам Митя, конечно, знает, что он не убийца. Он не совершал убийства фактически. Но в помыслах своих он действительно хотел убить отца, и только Бог отвадил его от отцеубийства. Душа Мити как бы повисает на той границе между началом звериным и началом ангельским, и, задавая этот вопрос, он вручает свою судьбу младшему брату. От ответа Алеши зависит, как Митя в будущем будет определять себя: отцеубийца или просто оступившийся грешник. Алеша отвечает как на духу: «Ни единой минуты не верил, что ты убийца». Этим ответом он указывает на боговдохновенное начало внутри старшего брата, опознавая его страстное стремление к жизни и свободе как ту нить, которая связывает Митю с Богом.

Иван Карамазов

Сложный, сумрачный Иван кажется полной противоположностью простому и непосредственному Мите. Иван кичится собственным интеллектом и как бы немного превозносится над окружающими. Он часто акцентирует внимание на своем одиночестве, подчеркивая, что в жизни ему никто не нужен.

При этом Ивану на самом деле очень нужен Алеша. Он постоянно затаскивает его то в кабак, то в отдельную комнату, в точности как и Митя желая исповедоваться перед младшим братом, предъявить его суду свои собственные убеждения. Но зачем интеллектуалу Ивану оценка простого послушника? Иван хитрит. С его слов, им движет братская забота, он хочет отвадить Алешу от монашеского пути: «Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме». Конечно, мы не можем верить Ивану на слово.

Дело в том, что Иван видит чистоту Алеши. Он понимает, что младший брат — единственный человек, который не истолкует его слова пристрастно, который способен искренне сопереживать его собственным терзаниям и мукам. Характерно, что в конце романа Ивана мучает тот же вопрос, что и Митю. Скрывая свой жгучий интерес и принимая отстраненный вид, он с холодом в голосе спрашивает Алешу: «Кто же убийца, по-вашему?» Как обычно, Алеша игнорирует высокомерие брата, понимая, что и здесь его ответ имеет судьбоносный характер. «Не ты убил отца, не ты!» — неустанно повторяет он.

Алеша знает, что в душе Ивана происходит борьба, от исхода которой зависит его рассудок, его судьба. Всеми силами он пытается убедить брата, что в душе его нет такого критического количества злобы и ненависти, которое побуждает людей к убийству. Вера в чистоту души ближнего, полагает Алеша, способна привести ближнего ко спасению.

В этом разговоре между братьями раскрывается любопытное свойство личности Ивана. В сущности Иван — человек страшно в себе неуверенный. Он не может определиться ни с одним из своих решений, ни с одной собственной идеей. Он то отстаивает богоборчество в «Великом инквизиторе», то, напротив, в келье старца Зосимы вполне искренне настаивает на необходимости перерождения государства в Церковь. Эти взгляды противоречат друг другу, но только потому, что Иван сам не может определиться со своим мировоззрением.

Смотрите также видео Никиты Сюндюкова в проекте Академия журнала «Фома»:

Подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски Академии журнала «Фома»:

«Ликбез» — уникальный моноподкаст Академии журнала «Фома». В каждом эпизоде принимают участие профессионалы: преподаватели, священники, профессора. Наши герои экспертно и с душой создают пространство для глубоких дискуссий. Неочевидные смыслы книг, разборы фильмов, экскурсы по картинам и обзоры культовых фильмов и режиссеров: взгляд на стыке культуры и религии.

Зосима прозорливо указывает на эту нерешительность Ивана. И так же, как и в разговоре с Алешей, Иван будто полусерьезно, полушутя интересуется у старца о возможном исходе своих мировоззренческих поисков. Найдет ли он в конечном счете Бога или не найдет? Зосима отвечает: «Если не может решиться [вопрос о вере в Боге] в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, “горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесах есть”. Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши!»

Повторим, что вопрос о своей судьбе Иван задает с легкой улыбкой. Иван вообще часто смеется, ехидничает, иронизирует, из-за чего трудно понять, что он на самом деле думает, искренен ли он или только притворяется таковым? Но после того, как старец выявляет в душе Ивана его ключевое противоречие, мучительную невозможность решить поставленные перед собой вопросы одним собственном умом, Иван меняется. Он с серьезным видом подходит к старцу и просит его благословения.

Личность Ивана — воплощение борьбы ума и сердца. В эпоху Просвещения, наследником которой является наш богоборец, сложилось убеждение, что все ключевые вопросы, терзавшие человечество на протяжении веков, можно решить одним рассудком, одной только логикой. Все, что следует сделать, — прояснить свой ум, пролить свет на основы нашего сознания. Свои размышления Иван основывает именно на этой предпосылке. Он хочет постичь мир, исходя только из могущества собственного интеллекта. Он задает миру безупречно логичные вопросы, но либо не получает на них ответа, либо не удовлетворяется полученными.

В сцене с чертом лукавый вспоминает несколько произведений Ивана: помимо «Поэмы о Великом инквизиторе» Иван написал историю про атеиста, который, проходя квадриллион километров на пути к Царствию Небесному, в конце обретает райское блаженство, искупающее все его мытарство. Но одновременно Иван — автор некой «Повести о геологических слоях», в которой описывается будущее человечества, избавленного от идеи Бога. Согласно этой повести, тогда и только тогда люди обретут подлинное счастье.

В сущности, Иван стремится к религиозной идее: всеобщему счастью людей. К этой мечте сводятся все его мучения и все размышления. Алеша отмечает, что «Поэма о Великом инквизиторе» — не хула на Бога, как замыслил ее Иван, но хвала Ему. Может быть, именно этой хвалы Иван по-настоящему и желает, к ней он и стремится, подобно тварям из стихотворения Шиллера, но только не готов в полной мере сознаться себе в этом стремлении и потому облекает его в богоборчество.

И в замысле «Великого инквизитора», и в проблемах, которые Иван ставит перед человечеством, есть тайная тоска по всеобщему счастью и спасению; тоска из-за страданий людей и невозможности вынести эти страдания.

Однако обратим внимание на один момент. В романе не только Иван, но и старец Зосима говорит о страшных муках детей, которых не должно быть на белом свете. Зосима увещевает монахов, что они должны положить все силы на то, чтобы не стало больше детских мучений, не проливалась слеза ребенка. Иван же использует детские страдания лишь как спекулятивный аргумент в пользу своего богоборчества. Сами по себе дети его не интересуют, в отличие, кстати, от брата Алеши, который посвящает много времени общению с детьми.

Схожая постановка проблемы решается по-разному. Иван жаждет переустроить человечество через лишение его одного из главных божественных даров — свободы. Старец Зосима, а позже и Митя, также признают страдания человечества, но выводы их отличаются от тех, что делает Иван: необходимо не коллективное, но индивидуальное, личностное преображение, изменение ума. Митя, подводя итог своим духовным поискам, обнаруживает внутри себя нового человека и вслед за этим повторяет ключевой тезис старца Зосимы: каждый за всех виноват. Однако Ивану эта мысль оказывается не под силу, ведь он, будучи индивидуалистом, не готов признать свою причастность общемировой вине, не готов увидеть внутри своей души первородный грех, чья природа — сколь коллективна, столь и индивидуальна.

При этом красивые и стройные теории Ивана не идут дальше размышлений. Сам Иван не следует своей богоборческой максиме «всё позволено» — её реализация отведена Смердякову, сводному брату, ученику и идейному двойнику Ивана. Когда Иван видит, к каким конкретным практическими результатам приводит его теория, он приходит в ужас. Он понимает, что проповедуемое им духовное раскрепощение отнюдь не так красиво, величественно и возвышенно, каким оно представлялось в его творческих мечтах, в «Поэме о Великом инквизиторе». Сухой остаток теории Ивана — это всегда Смердяков.

Слабость и нерешительность Ивана чувствует черт — и не случайно он является в облике пошляка. Черт дурно одет, плохо шутит и не дотягивает до того высокого образа интеллектуала, который Иван сам себе нарисовал. Черт — будто пародия на Ивана, причем такая, которую Иван в себе никогда не захочет увидеть. Он не готов признаться, что черт — не просто худшая его часть, а полное воплощение его образа мыслей. Черт улавливает внутреннее противоречие среднего брата Карамазова, отмеченное еще Зосимой: его любовь к теоретической игре, неумение или нежелание довести свою мысль до конца, неопределенность по всем ключевым вопросам. На самом деле Иван не может сказать ничего однозначного ни про преображение человека, ни про страдания, ни про существование Бога. Он, словами апостола, «ни холоден, ни горяч»; он предпочитает существовать поверх тех «да» и «нет», о которых говорил Спаситель, тем самым оставаясь на стороне лукавого.

Черт играет с Иваном. Иван задает черту вопрос, который некогда задавал Ивану его отец: «Есть Бог или нет? — опять со свирепою настойчивостью крикнул Иван». Средний Карамазов неожиданно серьезен и требует такого же серьезного ответа, ведь вопрос о существовании Бога окончательно не решен в его сердце. Он продолжает волновать Ивана, хотя герой и рисуется атеистом, который-де готов вернуть Богу свой билет. Черт отвечает: «А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу, не знаю, вот великое слово сказал.

— Не знаешь, а Бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты — я, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!»

Итак, Иван сам признает, что не знает вполне, есть ли Бог. А ведь от ответа на этот вопрос зависит решение тех самых мучающих его вопросов о детских страданиях, о путях преодоления этих страданий, о том, все ли позволено. Черт продолжает: «Je pense donc je suis (я мыслю, следовательно, я существую), это я знаю наверно, остальное же всё, что кругом меня, все эти миры, Бог и даже сам сатана — всё это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего довременно и единолично...»

«Я мыслю, следовательно, я существую» — черт цитирует формулу французского философа Декарта, который поставил перед собой задачу поиска абсолютно ясной и незыблемой истины. В качестве таковой истины Декарт признает факт собственного мышления. Действительно, невозможно усомниться в самом факте наличия мысли; но мысль кто-то должен мыслить. Следовательно, существование «я» бесспорно. Правда, Декарт оговаривается, что сама эта бесспорность держится существованием благого Бога, но дальнейшая философская традиция предпочла проигнорировать эту оговорку. Итак, во главу угла европейского рационализма, следствием которого является в том числе и теория Ивана, ставится индивидуальное человеческое «я». Существование «я» — аксиома, из которой выводится всё остальное: существование или несуществование Бога, мира, добра и зла.

Поэтому всё, в чем может быть в полной мере уверен рационалист Иван, исчерпывается существованием его собственного «я». Остальное достойно лишь сомнения, более или менее серьезного. Как видим, новоевропейский рационализм предлагает довольно скупой набор абсолютных и незыблемых истин. Поразительно, что человек XIX века, равно как и человек века XXI, предпочитает эту рационалистическую бедность богатству христианской мудрости.

Однако черт идет дальше Декарта. Он подвергает сомнению само существование ивановского «я», разделяя его на две части: светлую и теневую. Таким образом черт опровергает то, что для Ивана было абсолютной аксиомой, что поддерживало весь его здравый смысл и удерживало от впадения в безумие. Стены декартовского рационализма падают, ибо «я» Ивана не единично, но двойственно, внутренне противоречиво. Есть Иван светлый и темный; Иван, как он предстает другим, и Иван, как он предстает себе; Иван и его двойник, черт. И совершенно неизвестно, где Иван настоящий, в какой стороне его личности коренится действительное декартовское «я»: в той, что беседует с чертом, или той, что есть сам черт, или в их некой страшной, расколотой совокупности?

Итак, под напором софиста-черта Иван утрачивает последнюю свою идею: «я» как основу собственного мышления. И одновременно он не может принять Бога, Который способен спасти его, как в то же самое время спасает Митю. Митя видит, что в центре его «я» лежит не рациональность и независимость, но голая, безрассудная, ничем не объяснимая радость и любовь к жизни. Все это — Божественные дары. Значит, в центре «я» — Бог.

В святоотеческом богословии сердце — это не орган, а образ источника жизни. Интересно, что подсказку о сердце как центре человеческого существа дает Ивану старец Зосима. Он прозорливо отмечает в Иване именно сердце, а не ум, и желает, «чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле». Именно сердце должно разрешить противоречия Ивана.

Однако Иван продолжает стоять на своем: выводам сердца он предпочитает выводы ума. Для Ивана сердце — источник карамазовщины, которую он определяет как жажду жизни. Для Ивана жажда жизни — отвратительная карамазовская черта, ведь жизнь ужасна, полна насилия и несправедливости. В этом суждении сказывается прямолинейный морализм Ивана, в чем-то даже достойный уважения: для него любить жизнь — значит в конечном итоге солидаризироваться с тем злом, что переполняет жизнь.

При этом Иван признается: «Я никогда не могу лишить себя жизни... От подлости, что ли? Я не трус. От жажды жить!» Как и Раскольников, Иван Карамазов ставит между подлостью и жаждой жить знак равенства. Иван говорит Алеше, что жажда жизни «отчасти карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая? <…> Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий...»

Итак, жажда жизни, свойственная Ивану через его причастность к роду Карамазовых, разбивается о логику, о наблюдения обостренного ума. Интересно, что, презирая эту черту своего сердца, Иван тем самым презирает и весь свой род, и даже сам принцип родовитости, семейственности, роковое соучастие отдельного человека в общей жизни человечества, которое происходит помимо индивидуальной воли этого человека. Алеша же считает, что именно эта «карамазовская» черта и является единственным путем ко спасению Ивана. На его бунт Алеша отвечает простыми словами. Первое: «все должны прежде всего на свете жизнь полюбить». Второе: необходимо «воскресить... мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали». Вот решительный ответ на все противоречия Ивана: принять жажду жизни как фундамент мироздания, Богом данного порядка. Да, такая жажда жизни может склонить и к тьме, пороку, но она же способна и привести ко спасению, как приводит Митю.

Алеша Карамазов

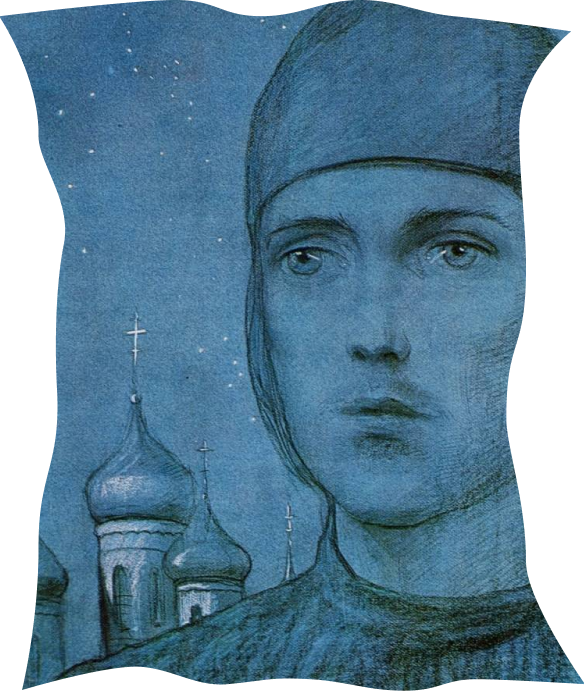

Мы уже упоминали, что в рабочих черновиках к роману Достоевский определяет Алешу как фанатика. Однако в самом романе эта характеристика корректируется. «Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средне-высокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и по-видимому весьма спокойный. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму; а мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят».

Сопоставив две эти характеристики, раннюю и позднюю, мы приходим к более отчетливому образу героя. При первом, мимолетном взгляде, Алеша действительно может показаться постороннему человеку фанатиком ввиду своей искренней юношеской религиозности. Однако теплохладные люди, подобные Ивану, готовы приписать фанатизм всякому человеку, верующему всерьез. На деле религиозность Алеши являет самый серьезный и вдумчивый реализм. Алеша пылает любовью к миру и живущим в нем людям. Алеша — не чахоточный фанатик и не мистик, он не бежит от мира, он идет к нему, в том числе и к его страданиям.

И всё же Алеша отличается от других персонажей книги. Пожалуй, одной из ключевых черт, выделяющих Алешу как среди Карамазовых, так и среди прочих героев, является его неспособность обижаться, держать зло. «Алеша уверен был, что его и на всем свете никто и никогда обидеть не захочет, даже не только не захочет, но и не может. Это было для него аксиомой, дано раз навсегда, без рассуждений...»

На чем основано это убеждение? На евангельской заповеди: …Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (Мф 5:39). Обида, нанесенная телу, не касается души. Строго говоря, души вообще не может коснуться ничто внешнее, ибо она бестелесна. Душе можно нанести вред лишь в том случае, если сам носитель души, человек, согласится с этим вредом своим разумом. Если же он твердо решит не пускать зло внутрь себя, ни вред, ни обида никогда не достигнут его бестелесного начала.

О чем-то подобном говорит Пьер Безухов в «Войне и мире», когда попадает в плен: «Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу!» Действительно, тело можно погубить, но невозможно погубить душу, пока сам человек не соглашается на погибель.

Не к той же ли мысли о нетождественности души и тела приходит и юный Достоевский, ожидая своей казни на Семеновском плацу? Не вера ли в бессмертную душу обуславливает его страстную жажду жизни?

Это важнейший мотив «Братьев Карамазовых». Если бы Митя Карамазов, будучи в остроге, согласился с тем, что его душа погублена, она действительно была бы погублена. Но он сомневается и, в надежде на спасение, обращается к Алеше: «Преступник я или нет»? Ответ Алеши спасает бессмертную душу Мити. И теперь совершенно неважно, где будет пребывать тело Мити: в остроге, на каторге или на свободе. Самое главное решено. И после преступления у него сохраняется бессмертная душа — источник радости и общения с Богом. А вот душа Ивана, скорее всего, будет погублена, потому что он свободно, по своей воле допускает гибель внутрь себя, принимает мысль об отцеубийстве как о возможном и даже допустимом акте.

В предисловии к роману Достоевский выражает сомнения, что Алеша обладает теми качествами, которые обыкновенно присущи литературному герою: «Хотя я и называю Алексея Федоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий». Литературовед Валентина Ветловская полагает, что этой оговоркой Достоевский намекает на то, что типология Алеши выходит за пределы стандартных форм светской литературы. Иными словами, повествование о жизни Алеши следует читать как житие святого, а сам Алеша — не герой, но подвижник, тип совершенно новый для классической русской литературы XIX века.

Действительно, литературные герои обычно активны: они живут действием, совершают подвиги, стремятся поменять общественные устои или же вдохновляют на это других. Алеша же, напротив, не предпринимает практически никаких активных действий. Его роль пассивна. Большую часть времени Алеша просто слушает других. Слушает максимально открыто, без готовности осудить и без желания что-либо советовать. Алеша, говоря словами апостола Павла, радуется с радующимися и плачет с плачущими (см. Рим 12:15).

Часто образ Алеши подвергают критике. Дескать, на фоне других героев он выглядит неубедительно, будто написанным на скорую руку. Возражая на это, следует прежде всего сказать, что Достоевский задумывал несколько романов, о чем прямо пишет в предисловии. «Братья Карамазовы» должны были стать лишь приготовлением к полноценному повествованию о жизни Алеши. Поэтому в «Братьях» мы действительно находим лишь очерк, беглый набросок будущего персонажа — и это делается писателем вполне умышленно.

И тем не менее в этом беглом наброске, безусловно, содержатся намеки на будущий цельный образ. Иначе и быть не могло, учитывая, что Достоевский писал «Братьев Карамазовых» с прицелом на продолжение и, следовательно, развитие характеров своих персонажей. Согласно свидетельству издателя Алексея Суворина, товарища Федора Михайловича, во втором романе писатель планировал сделать из своего Алеши революционера. Но это лишь косвенное свидетельство, и, даже если Суворин верно передает мысль Достоевского, судьба революционера — лишь возможная судьба, которой не суждено было сбыться. Кроме того, есть ряд и других таких же косвенных свидетельств о замыслах писателя. Согласно одному из них, второй роман должен был называться «Дети», а в центре его планировалось поместить тех самых мальчиков, перед которыми выступал с речью Алеша в последней главе романа. Согласно другому, Алеша должен был жениться на Лизе Хохлаковой, затем бросить её ради Грушеньки, наконец разочароваться в свете и вернуться обратно в монастырь. В любом случае, все эти версии имеют исключительно гипотетический характер, и именно так к ним и стоит относиться при оценке героя.

Что же мы можем наверняка сказать о будущем Алеши, исходя из того, что написано в первом романе? С самого начала повествования Достоевский отмечает, что уход Алеши в монастырь был скоропалительным решением. Алеша вообще скор на решения, он слишком поспешен и даже неаккуратен в своем желании спасти всех окружающих его людей. Так в нем сказывается все та же карамазовская безудержность, самым последовательным воплощением которой является Митя.

Эту черту замечает в Алеше старец Зосима, указывая, что его ученику рано идти в монастырь: «Не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Всё должен будешь перенести, пока вновь прибудеши. А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобой Христос. Сохрани Его, и Он сохранит тебя. Горе узришь великое и в горе сем счастлив будешь».

Как обычно, своим на первый взгляд парадоксальным решением — монах отговаривает верующего юношу от монастырской жизни — старец Зосима являет большую духовную прозорливость. Старец благословляет Алешу идти в мир, чтобы тот сумел усмирить свое желание мгновенно получить ответы на все вопросы. Это желание Алеши обусловлено его юностью и усиленно зудящей в нем карамазовщиной. Младший брат считал, что ответы на проклятые вопросы сосредоточены в старце Зосиме. И когда после смерти возлюбленного старца его тело трогает тлен, Алеша разочаровывается не только в Зосиме, но и в самой своей вере. Получается, что вера Алеши во Христа в сущности была верой в Зосиму. Смерть старца показывает читателю, что Алеша далеко не так мудр и последователен, каким он мог показаться ранее, и в его сердце, как и в сердцах прочих братьев Карамазовых, гнездится множество иллюзий и бесплодных грез, которые надлежит преодолеть.

Вполне вероятно, во втором романе «розовая» религиозность, которая свойственна Алеше, прошла бы через страшное горнило сомнений. В первом романе через такое горнило сомнений проходит вера Ивана — и он, как мы знаем, не выдерживает этого испытания. Его выдерживает Митя, но лишь отчасти, ибо старший брат все же слаб духом. Митя не способен к полноценному страданию, к бескомпромиссному следованию за Христом. Эту слабость в Мите замечает Алеша, благословляя брата на побег следующими словами: «Слушай же: ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того: и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест». Значит, довести до конца дело старших братьев, дело сомнения и мученичества, предназначено именно младшему Алеше.

Итак, с одной стороны, Алеше суждено завершить то, что было не под силу завершить Ивану и Мите. Почему у него должно получиться то, что не получилось у братьев? Вспомним, что Алеша является носителем важнейшей христианской добродетели — смирения, неумения обижаться. Но одновременно сам Алеша неоднократно подчеркивает, что он — тот же Карамазов, он чувствует в себе карамазовщину, и именно это свойство позволяет ему сочувствовать страданиям других людей, вызванным их роковой склонностью ко греху.

Размышляя над своей приверженностью к карамазовщине, Алеша говорит, что ко греху «всё одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты [Митя] вверху, где-нибудь на тринадцатой. Я так смотрю на это дело, но это всё одно и то же, совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот всё равно непременно вступит и на верхнюю».

Слова Алеши воспроизводят радикальную нравственную максиму Христа о природе греха: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф 5:28). Грех рождается не в действии, но в том, что предшествует ему — в сердце. Не всякая греховная мысль доводится до реализации, однако отсутствие практического следствия, в сущности, дело случая, и сама мысль от этого не делается менее греховной.

Алеша знает, что, даже если ты находишься только на первой ступеньке (а всякий человек находится там уже по самому факту грехопадения), ты уже вступил на роковой путь греха, уже прелюбодействовал в сердце своем. Ты, как единичный человек, не знающий благодати Христа, уже обречен. Осознание этой глубинной поврежденности человека грехом приводит к главной формуле «Братьев Карамазовых»: «Воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват».

Источник вины не внешний, но внутренний. Виновата не среда, не дрянной уклад жизни, не обстоятельства. Митя пытался сначала обвинить обстоятельства, которые толкнули его на беспутную жизнь. Иван обвинял Бога, Который создал мир, полный страданий и зла. Но Алеша, вслед за старцем Зосимой, повторяет, что начало греха — внутри человеческого сердца. Эта готовность взять на себя вину всего мира, радикальное желание следовать за Христом, безусловно, начало пути подвижника.

Смердяков

Пока Митя разбазаривает свою душу, Иван занят теоретическими раздумьями, а Алеша стремится спасти всех и вся, их незаконнорожденный брат Смердяков существует как бы в тени остальных Карамазовых. Кажется, его никто не замечает — за исключением разве что отца Карамазова, который испытывает к Смердякову странную симпатию. Возможно, приблизив несчастного лакея к себе и облагодетельствовав его, Федор Павлович инстинктивно стремился к раскаянию за сотворенные грехи? Ответ на этот вопрос, как и вообще все, что связано со Смердяковым, повисает в воздухе.

Некая незавершенность, эскизность образа Смердякова тем более удивительна, что именно этому персонажу выпала роль чеховского «ружья», вокруг «выстрела» которого организовано все повествование. Но неужели фигура Смердякова сводится до примитивного сюжетного механизма? Нет. Конечно, Смердяков — лакей, но такой лакей, который продолжает и завершает логику своих господ.

Вероятно, Митя Карамазов никогда бы не решился на убийство отца — и все же такая мысль была в его уме. Не согрешив в действии, он согрешил в сердце своем. Иван Карамазов проповедует, что «все позволено», но он не готов привести эту логику к практическому воплощению. Наконец, Алеша, кажется, озабочен проблемами всех жителей Скотопригоньевска, и только Смердяков выпадает из его поля зрения. Неосторожность в помыслах, духовная незрелость братьев Карамазовых рождает демонов, подобных Смердякову.

Есть ли что-то положительное в Смердякове? Его нельзя назвать глупцом: в иных богословских рассуждениях точностью своей аргументации Смердяков напоминает Ивана. И все же это ум, употребленный со злыми намерениями. Далее, в Смердякове нет и намека ту радость, которой так гордится Митя Карамазов. Автор называет Смердякова сморщенным скопцом, намекая на отсутствие в нем витальности, воли к жизни, столь свойственной роду Карамазовых.

И все же есть одна деталь, которая не позволяет честному читателю поставить крест на Смердякове. Описывая последний визита Ивана к нему, автор останавливает внимание на важном моменте:

«Он двинулся было встать кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но, отыскивая чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя, Иван, и придавил ею деньги. Название книги было: «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие».

Дальше между Иваном и Смердяковым происходит финальный диалог, в ходе которого Смердяков обвиняет Ивана в убийстве отца. Лакей признается, что с похищенными деньгами собирался уехать в Москву и обустроить там новую жизнь, так как вполне уверил в ивановскую максиму: раз Бога нет, то все позволено. Иван задается вопросом:

«А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?

— Нет-с, не уверовал-с, — прошептал Смердяков.

— Так зачем отдаешь?

— Полноте... нечего-с! — махнул опять Смердяков рукой».

Итак, в последние дни жизни Смердяков потерял веру в нигилистическую философию Ивана, и, возможно, хотел обрести веру во Христа. Но почему его выбор пал именно на преподобного Исаака? Вот как эту деталь объясняет глубочайший читатель Достоевского Григорий Померанц: «Оказывается, Исаак Сирин в своей любви к врагам, заповеданной Христом, дошел до того, что он молился за бесов. И вот Смердяков нашел, наконец, своего небесного заступника. Эти намеки настолько существенны, что без перечитывания много раз и вдумывания Достоевский остается как бы наполовину прочитанным».

Возможно, что в сочинениях сирийского подвижника Смердяков искал ту самую луковку из рассказа Грушеньки, за которую ангел хотел вытащить грешную бабу из ада. И все же, вслед за своим духовным наставником Иваном, незаконнорожденный Карамазов не сумел найти своего спасения.

***

Рассуждая о «Дон Кихоте», Достоевский замечал, что роман Сервантеса мог бы исполнить роль оправдания человечества на будущем Страшном суде: «Эту самую грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний Суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества». Думается, эту мысль мы с полным основанием можем повторить и говоря про роман «Братья Карамазовы».