Мифический образ Макаренко

Педагогика Антона Семеновича Макаренко относится к числу тех любительских экспериментов, авторам которых, действовавшим по зову души и наитию, удалось добиться профессионального признания и вывести свою работу на высоту педагогической теории. Фребель, Песталоцци и Монтессори на Западе и Ушинский, Рачинский, Макаренко у нас — талантливые самоучки, «неформалы», как мы бы сказали теперь. Каждый занимался с детьми за рамками или же на полях массовой школьной системы, иногда в условиях, признаваемых большинством неблагополучными и бесперспективными, добиваясь при этом поистине воодушевляющих результатов.

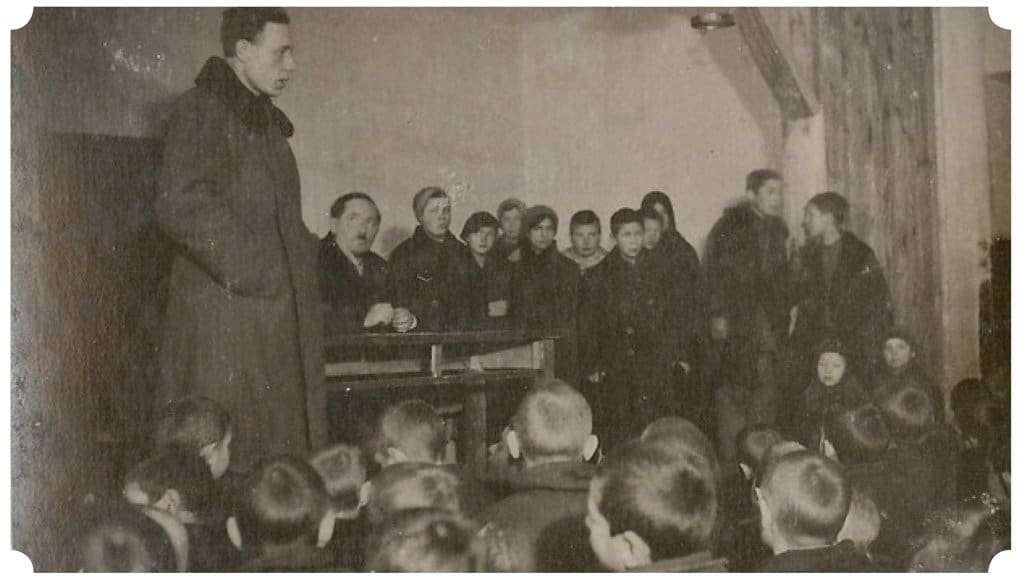

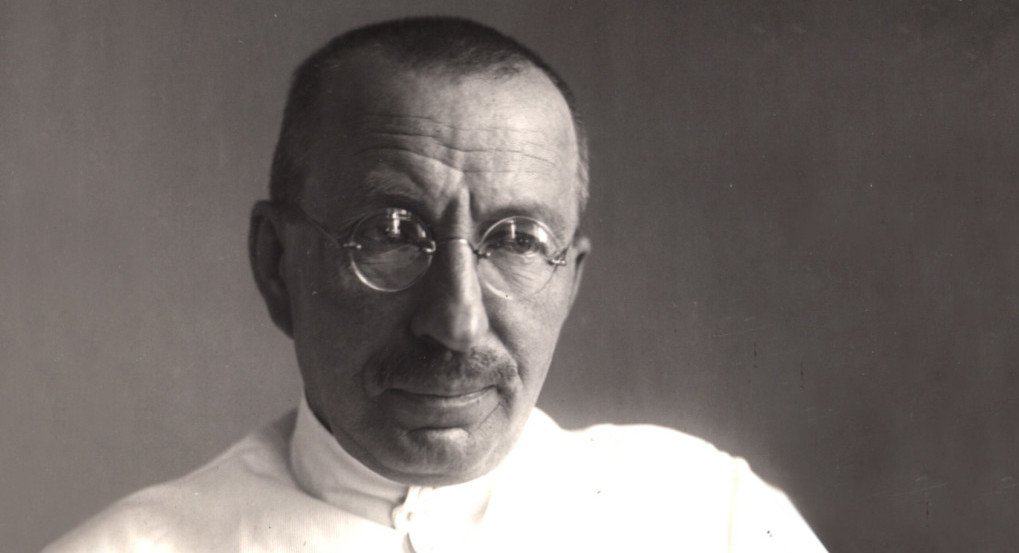

Предметом заботы Антона Семеновича были беспризорники, проблема которых стояла остро в Советской России 1920-х, по окончании Гражданской войны. Это, равно как формула детской коммуны, вместе с антуражем времени — приливом энтузиазма по поводу строительства «новой советской действительности» — создало общее представление о Макаренко как о функционере-коммунисте, авторитарном деятеле, сумевшем как-то при помощи М. Горького и НКВД «перековать» бывших малолетних бандитов и воров в общественно полезную массу и заслужить таким образом лавры корифея сталинской коллективистской муштровки. Но правда в том, что А. С. Макаренко плохо ладил с официальной системой, не был членом ВКП(б), был очень живым человеком, то и дело показывал крутой норов перед бюрократией, многократно критиковался в советской прессе, подвергался гонениям, едва не попал под расстрельное дело «троцкистов», вёл коммерческие отношения с зарубежными лицензиарами, отвечал перед банками по огромным по тем временам кредитам, с воспитанниками был гуманен, входил в личные обстоятельства каждого, будучи как бы приемным отцом для сотен и тысяч детей, помогал в обустройстве их взрослой жизни, писал книги, в которых отсылки к Библии встречаются не реже упоминаний трудов большевистских вождей, и, наконец, скончался странной скоропостижной смертью в подмосковной электричке 1 апреля 1939 г.

В послевоенные годы по политическим причинам работы Макаренко оставались в забвении. Возвращение интереса в 1970-е произошло неожиданным образом: Макаренко высоко оценили за рубежом, и через посредство западноевропейских исследователей наследие Антона Семёновича перечли вновь. «Марш 30-го года», «Педагогическая поэма», «Книга для родителей» и «Флаги на башнях» — произведения, по своему содержанию и историческому фону, казалось бы, далеко отстоящие от современности, сумели подсказать что-то важное общественному воспитанию, испытывающему недостаток солидарности и воли. Во многих странах, прежде всего в Германии возникли Макаренковские общества и ассоциации, одни за другими следовали запросы, командировки, приглашения. В СССР оставались родственники, ученики и последователи Антона Семеновича.

Педагогика Макаренко — в чем суть?

О чем педагогика Макаренко? В первую очередь, она о качествах настоящего человека. Не коммунистического адепта — благопристойно ровного, конформного, идейно выдержанного пионера и комсомольца, но бурлящей молодой души, которая любит и борется, рискует и берет на себя самые трудные задания. На показатели успеваемости Антон Семёнович смотрел сквозь пальцы, монотонным классным занятиям предпочитая живое течение отношений, деловых ситуаций. «Главная беда школы, — говорил он, — дисгармония между бушующими, сильными, горячими натурами детей в 12-14 лет и скукою детского коллектива». Год за годом на протяжении детства и отрочества преподается всем одинаковый предметный курс, тогда как, по мнению Макаренко, «многим нужно дать только обычную грамотность — не больше, как за четыре класса, другим — грамотность семилетки, третьим знания специального техникума, четвёртым общее среднее образование с установкой на вуз».

Детский труд

Детский труд запрещен, вытеснен, и у нас даже считается достижением, что ребёнок всё продолжение детства живёт отвлечённой жизнью, насыщая и перенасыщая голову огромным объёмом знаний «на потом». Впрочем, уже на рубеже окончания начальной школы может найтись множество трудовых ситуаций и ролей для освоения детьми. Чем более серьезен труд, чем более значимы его экономические и общественные последствия, тем больше верят в него дети, тем жарче включаются в него и тем больше у воспитателя возможности тренировать добрые начала души, расширять кругозор, передавать опыт.

В бывшей исправительной колонии Антон Семенович создал два высококлассных предприятия. Одно по австрийской лицензии производило ручные электродрели, первые в СССР, другое — компактные любительские фотоаппараты марки «ФЭД» по германской лицензии, страшно популярные среди соотечественников. Для своего времени это был настоящий прорыв. Школьники своими руками создавали передовую технику, получали квалификацию, зарабатывали средства, обустраивали быт, получали возможности для поездок, досуга, общения. «Стартап» Макаренко прекрасно справлялся со своим педагогическим назначением, являясь своего рода фабрикой характеров.

Минимум порядочного человека

Как человек из народа, Макаренко смотрел на педагогику просто, строя её на природных началах, опираясь на традиционное для русского человека, то есть на христианское в целом, понимание добра, дружбы, служения, долга. Коллективизм его не есть революционный и классовый, но естественный: так всегда учили думать о Родине, об общине и близких, а потом о себе. Он не признавал интеллигентской сентиментальности, корпящей над ребёнком, исследований под лупой с разных сторон, выстраивания бесконечных психологических концепций о детстве, за чем выпускались из виду элементарные воспитательные задачи. Ему представлялось нежизненным так называемое «свободное воспитание», выше всего ставившее индивидуальность и боявшееся как-нибудь стеснить ребенка в его выборе. Подобный подход Макаренко называл сюсюкающим. Большинство положительных качеств характера и норм поведения, по его мнению, были едины. Любому ребенку вне зависимости от личных особенностей надлежало привить минимум порядочного человека и гражданина. «Для меня не возникало вопроса: должен ли мой воспитанник выйти смелым человеком, я ли должен воспитать труса. Здесь я предположил „стандарт“, что каждый должен быть смелым, мужественным, трудолюбивым, патриотом», — говорил Макаренко. Его педагогика исключала долгие объяснения и морализаторские уговоры, но заражала задором и напоминала своего рода спортивную тренировку.

Педагогическая гигиена

Профессиональные замыслы Антон Семенович простирал широко, думая даже о педагогизации целого общества, ставя цель передать воспитательную технологию в форме простейших, общедоступных рекомендаций и упражнений. Он хотел, чтобы необходимый воспитательный минимум смогло выполнить большинство родителей и учителей, а «педагогическая гигиена» утвердилась бы в обществе не меньше гигиены бытовой и медицинской. Педагогические нюансы бесчисленны, но основания душевного здоровья, правила общежития универсальны, распространяются на людей образованных и необразованных, представителей разных сословий и наций, верующих и неверующих, обитателей городов и деревень, умещаясь в небольшой по размерам воспитательный кодекс.

Прогресс однобок. Вот уже несколько веков человечество обустраивает себя с технической и материальной точек зрения, тогда как «физика душ» и «техника взаимоотношений» являют пример отсталости, кустарности. Современность то и дело наталкивается на человеческий фактор: на проявления нечестности, лени, эгоизма. Совершеннейшие, дорогостоящие системы, плод цивилизационного гения, приходят в негодность и переживают катастрофы, экология разрушается из-за того, что человек ведет себя безответственно. Из-за ошибок в воспитании и эгоизма распадаются семьи, коллективы. Овладей мы способностью закалять души и отсекать с раннего возраста недостатки, окружающая обстановка была бы иной, более гармоничной.

«Возьмем привычку к чистоте, к точности. Не нужно никакого индивидуального подхода к этому вопросу. Вы создаете общие условия, создаете ежедневный опыт. Они со дня на день умываются, чистят зубы, моют ноги и уже не могут не умываться ежедневно. Какая особая хитрость для этого нужна? Никакой», — в этом система Макаренко перекликается с системой Ушинского, который также рекомендовал начинать с выработки у детей устойчивых привычек: «Воспитание, которое целиком оценило важность привычек и сооружает на них свое здание, сооружает его крепко». И по сей день критика Антоном Семеновичем Макаренко «культа индивидуальности» оказывается актуальной и меткой. Необходимость предпринять что-то против педагогического безволия, нерешительности, заискивания очень остра.

Авторитет взрослого

Тирания, жестокость не были свойственны воспитательному стилю Макаренко. Он мог быть строг, но искал личной преданности не себе, а преданности общему делу. В коммунах действовал своеобразный демократизм самоуправления. Случалось, что общее собрание воспитанников выносило решение, расходящееся с мнением Антона Семеновича, а то даже и лишало своего лидера слова.

Вот мысли Макаренко по поводу «авторитета страха» и «авторитета дистанции, чванства», страстно им порицаемых: «Всегда держать детей в страхе — таков главный принцип деспотических отношений. Этот способ воспитания неизбежно дает безвольных, трусливых, ленивых, забитых, „слякотных“, озлобленных, мстительных и, что нередко, самодурствующих детей. Нельзя также становиться подальше от детей, „чтобы они лучше слушались“. Начинается отчуждение ребенка, а вместе с ним приходят непослушание и трудновоспитуемость».

Родитель, наставник, считал Макаренко, должны быть связаны с ребенком детско-взрослой общностью, отношениями взаимной ответственности. Тогда взрослый получает право требовать; дети же легко, без обид соглашаются на взрослое лидерство. «Вы можете быть с ними сухи до последней степени, — писал Антон Семенович, — требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они на вашей стороне. И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и приветливы, если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не любите, никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения».

Общее дело

Свобода, любовь, уважение, гуманность... Как часто этими словами прикрывают обыкновенную педагогическую леность, соглашательство с любой, как говорит Антон Семенович, «слякотностью», с самыми примитивными движениями души! Что же, по-вашему, более гуманно: вывести к пониманию красоты и благородства поступков или оставить человека «на полную свободу», другими словами, на волю неразвитости? Свобода мало стоит, пока человек не знает, к чему ее применить. Соедините детей в группу и предоставьте их самим себе — от скудости опыта, неумения занять себя поведение их будет скучно и заполнено глупыми спорами. Разве это свобода? Наоборот, вмешайтесь, внесите в среду их стремление, подайте пример дела или игры — и они подхватят, приложат свой интерес, смекалку и ловкость, почувствовав в этом себя по-настоящему свободно.

Так появляются основания для уважения. Трудно уважать человека «вообще», но определённо — за добрые качества и достижения. Столь распространенные ныне тупики взаимоотношений с бесконечной тревогой о собственной независимости, с обидами и спорами о правах, нервозностью, подозрениями по поводу посягательств на свободу и чувство достоинства возникают сплошь по одной причине: отсутствия общего дела и увлечения. Где заняты чем-то серьезным, значительным, там некогда предаваться самолюбию.

Как можно больше уважения и как можно больше требований

Гуманность, соединенная с требовательностью — парадокс? Вовсе нет. О каждом своем подопечном, включая трудных детей, Макаренко имел гипотезу: каким этот ребенок, конкретные мальчик или девочка, может стать в лучшем своем развитии, при тщательной и верно устроенной педагогической поддержке. Это было названо методом перспективных линий. Воспитатель апеллирует к лучшему «я» детей, дает поручения, сообщает знания, опыт с полной серьезностью и уверенностью в том, что обладателю высокого человеческого достоинства по плечу решать самые серьезные задачи. Общий девиз макаренковской педагогики: «Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требований к нему». В. А. Сухомлинский, в некоторых моментах не соглашавшийся с коллегой, свидетельствовал глубокую симпатию к Антону Семеновичу и к его всегдашней готовности сражаться за добрый образ своих воспитанников: «Люблю его за гуманность, подлинную требовательную гуманность, за глубокую веру в человека».

***

Основатель считал свой педагогический метод универсальным. К домашним детям тот был применим в той же мере, что и к беспризорникам. В 1930-е сирот и детей улицы в СССР стало меньше, и детские трудовые коммуны в Харькове и Броварах под Киевом стали принимать на перевоспитание трудных детей из семей. Неумелые родители, изрядно запустив дело воспитания своих подростков, обращались к Антону Семёновичу с последней надеждой.

«Верю в тебя, что ты можешь сделать», — эти слова творят чудеса. Сегодня мы часто жалуемся, что наши семьи испытывают дефицит понимания и жизненной энергии, что наше родительское воздействие на детей — бессистемно и пресно, что школа устранилась от воспитательных задач, а ложно понятая социализация плодит индивидуалистов-потребителей... И если мы ищем помощи в разрешении этого узла проблем, то опыт Макаренко ничуть не устарел. Если мы хотим в корне менять ситуацию, нам нужен такой же настоящий, яркий подвиг, напоминающий подвижнические усилия А. С. Макаренко и его последователей.